濟(jì)南·因地處古四瀆之一----“濟(jì)水”之南而得名。命名之地就在濟(jì)南·章丘·龍山。

從距今8500多年一直到西晉永嘉(公元307~公元312年)年間,濟(jì)南·章丘·龍山一直是濟(jì)南地區(qū)乃至山東地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。

濟(jì)南是歷史悠久的古城。

在濟(jì)南·章丘·龍山可以翻閱中華8500年文明史。考古學(xué)證明,史前文化大致經(jīng)過了西河文化—北辛文化—大汶口文化—龍山文化—岳石文化五個階段。這一史前文化發(fā)展譜系的兩個即“西河文化”和“龍山文化”首先在龍山發(fā)現(xiàn)并命名,而龍山的三處國家級文化保護(hù)遺址(西河遺址、城子崖遺址、東平陵城遺址)和一處省級文化遺址(焦家遺址)清晰的呈現(xiàn)了中華文明的進(jìn)步旅程,表明濟(jì)南·章丘·龍山是中華文明的重要發(fā)祥地之一。

濟(jì)南是中國陶藝之鄉(xiāng)。

8500年前,濟(jì)南先民開啟了多沙泥質(zhì)紅陶為特征的陶藝之路;在距今6500年前,完成了以陶器“鼎”“鬲”為象征符號的中國“陰陽”學(xué)說;距今5000年前,創(chuàng)制出了中國工藝美術(shù)史上的巔峰陶器----“黑陶蛋殼杯”。

濟(jì)南是人杰薈萃的名城。

在上古時代,濟(jì)南就誕生了大舜這一民族領(lǐng)袖;大禹時代,傳說其父鯀在此修筑城墻,伯益造井;譚國大夫站譚國城頭而作《詩經(jīng)·大東》,詩中用文字第一次記載了中國最古老的第一傳說《牛郎織女》;鄒衍汲取龍山文化精髓,建立“五行學(xué)說”;呂后舉山東之力而筑“濟(jì)南國”;伏生默記而傳《尚書》;終軍弱冠請纓;王莽革新新朝;曹操出將入相。

濟(jì)南是農(nóng)耕文明的搖籃。

8500年前,濟(jì)南先民選育馴化野生的“狗尾草”,培育出古老的粟米,又經(jīng)過幾千年的培育,制成了今天的傳世龍山小米。龍山小米為世代貢米,至今在龍山仍被廣泛種植。

濟(jì)南是中國城市建設(shè)創(chuàng)制之地。

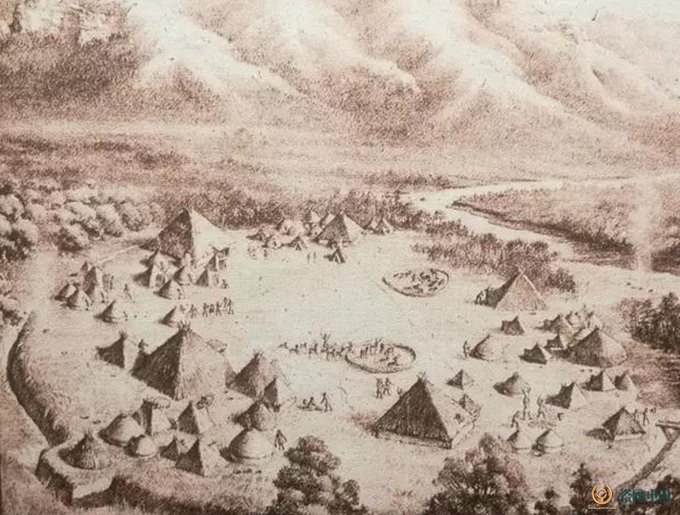

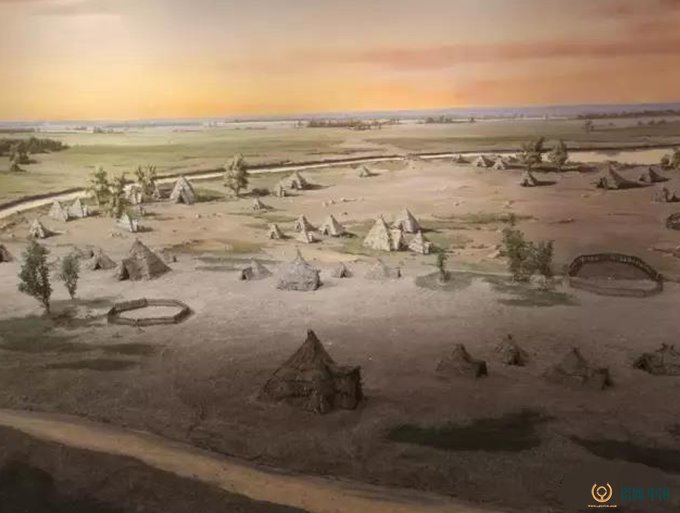

8500年前,濟(jì)南先民開始濱河而居,掘壕放水圍城;6500年前,建成原始國家雛形,現(xiàn)“焦家遺址”;5000年前,建成亞洲第一座大型城市----“城子崖古國”,城內(nèi)道路第一次嘗試用“石灰面”修筑;3300年前勤勞的濟(jì)南先民修筑了第一條古代“高速路”----“周道”;秦末漢初,興建山東最大的人工城市----“濟(jì)南國”。

濟(jì)南是工業(yè)文明發(fā)軔之地。

8500年前,濟(jì)南先民依靠先進(jìn)的制陶手工業(yè),制出大型陶壺,用以釀制“桑葚美酒”;5000年前,用粟米釀制出中國第一杯“米酒”,傳承至今;戰(zhàn)國末期,濟(jì)南逐漸成為中國“冶鐵”中心,章丘鐵匠名傳天下。

(本系列講述的就是距今8500多年----到西晉永嘉(公元307~公元312年)年間濟(jì)南的那些事)

一、西河文化

資料顯示,西河文化時代的聚落到目前為止,在山東省僅發(fā)現(xiàn)七處,其中六處在濟(jì)南境內(nèi)(章丘五處、長青張官一處),鄒平孫家一處。除去西河遺址外,文化內(nèi)涵豐富、文化特征明顯的還有章丘小荊山遺址。

據(jù)上世紀(jì)90年代北京大學(xué)考古系“西河遺址碳十四測年數(shù)據(jù)測定報告”斷定,西河文化的早中晚三期分別為距今8411年、7974年、7726年;后李文化的兩個數(shù)據(jù)分別為8163年、7851年;小荊山遺址的發(fā)掘資料將年代分為了兩期四段,以每段100年計,共400年,因小荊山的第四段可以和西河遺址的8400年銜接,且下面三段形成的文化堆積可達(dá)1-1.2米,形成這樣一個堆積又約需千年以上時間,那么小荊山遺址的最早年代可達(dá)距今9500年,由此可以認(rèn)為西河文化的最早年代可達(dá)距今萬年之久。其下限年代,從西河遺址的7700年左右和后李遺址的7800年左右的年代下限來看,加上小荊山遺址四段的資料證明,西河文化的最晚下限應(yīng)在距今7500年左右。也就是整個西河文化的發(fā)展歷程大約經(jīng)歷了 2000年,由此可以斷定西河文化是北方地區(qū)與黃河流域七八千年前諸系列文化群平行發(fā)展的又一較早的地方性文化,是目前海岱地區(qū)所發(fā)現(xiàn)的最早的、跨越時間最長的新石器時代早期文化中心。

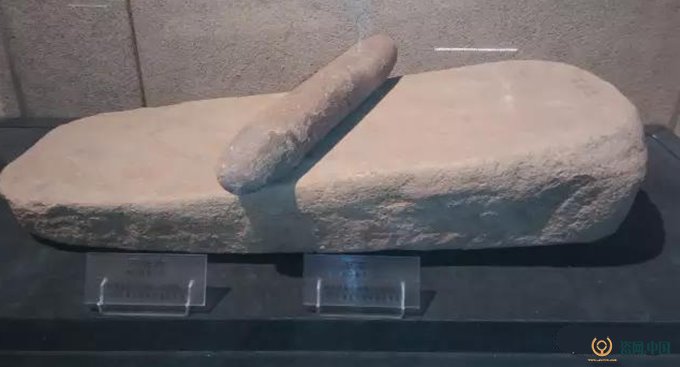

《石器》

西河文化在兩千多年漫長的歷史發(fā)展過程中,先民開始創(chuàng)新生存方式,他們從大山的洞穴中和茂密的森林里走了出來,選擇土地肥沃、水源充沛、氣候適宜的海岱地區(qū)中心位置的章丘,開始了最原始的農(nóng)業(yè)耕作。這里自然環(huán)境優(yōu)越,它丘壑連綿、古樹成林,泰沂山脈橫亙于南,長白山逶迤其東古濟(jì)水沿泰沂山脈北流,由濼口東折流經(jīng)章丘入海。這里河湖交錯,水生動物豐富。這些豐富的自然條件,保證了古人在生產(chǎn)力水平極低的環(huán)境下,仍能去的足夠的食物。

《陶豆》

中國最早的陶器出現(xiàn)于何時呢?

據(jù)記載,中國古代有著“黃帝以寧封為陶正”(黃帝命寧封為制陶的官)、“舜陶于水濱”(舜在水濱制陶)等傳說。然而,從濟(jì)南•章丘•龍山的西河遺址考古發(fā)掘的情況來看,發(fā)現(xiàn)的最早陶器實物,要比傳說中的“黃帝”時代早上 三、四千年。

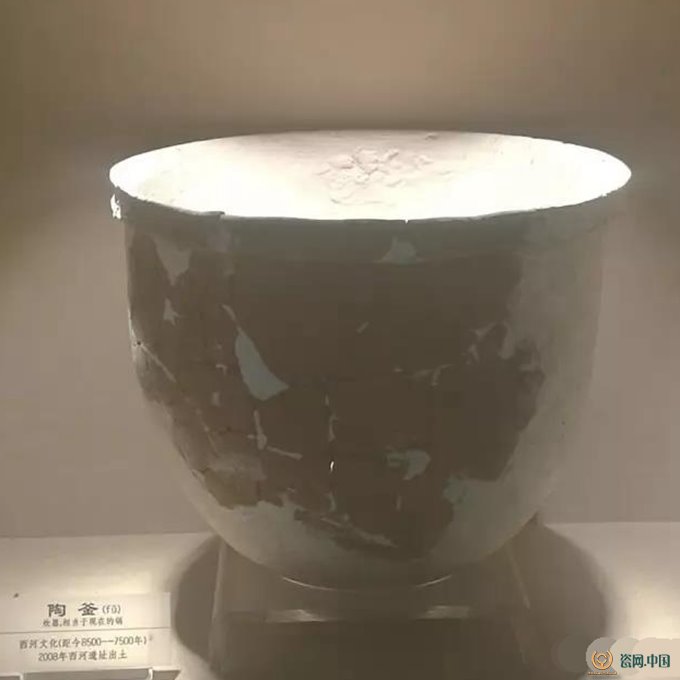

在8500年前的西河時代陶器開始出現(xiàn),幾千年來一直是濟(jì)南地區(qū)人類的主要生活用具。西河時代陶器由于燒造工藝的不同,有紅褐陶、紅陶、灰陶和青灰色陶等不同品種的陶器。與此同時,人們?yōu)榉乐固掌鹘?jīng)火燒或水浸泡斷裂,而在泥土中加入砂子,燒制成泥質(zhì)夾砂灰陶和夾砂紅陶。此類陶器多用于烹調(diào)器、汲水器和大型容器。

西河時代陶器原料:

西河時代陶器選用的陶土是一般的粘土,制作的陶器都是粗泥陶。在制作炊煮類陶器時,常在陶土中滲加一些粗砂粒,以增加陶器的耐火強(qiáng)度;制作盛貯糧食的大型罐、甕或缸類器,則在陶土中滲拌許多細(xì)砂粒或陶片的碎粒等,使陶器器壁加厚耐用;一些盛食物的小型器皿,陶土中也常滲有少許細(xì)砂或蚌末或陶片碎末等。

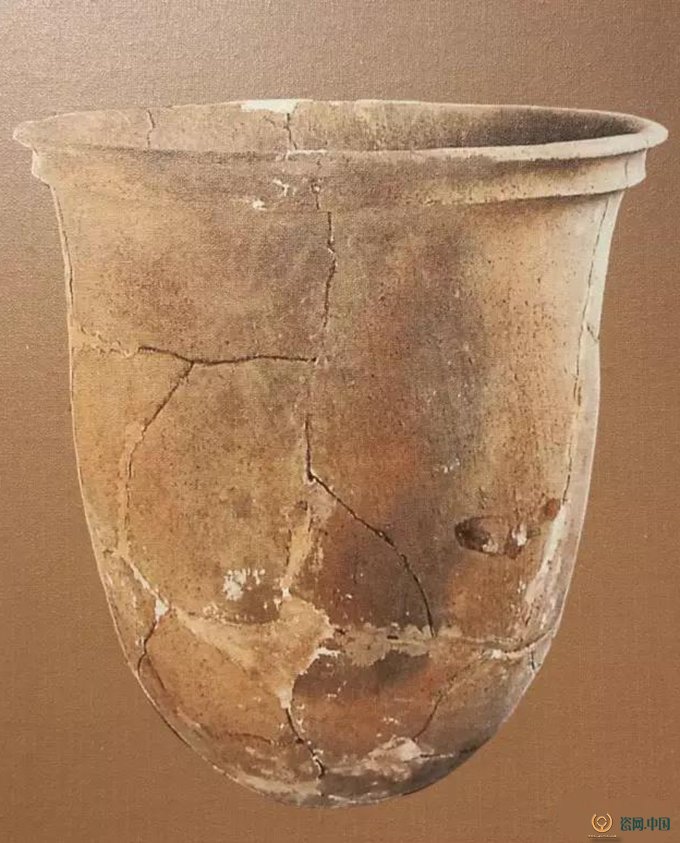

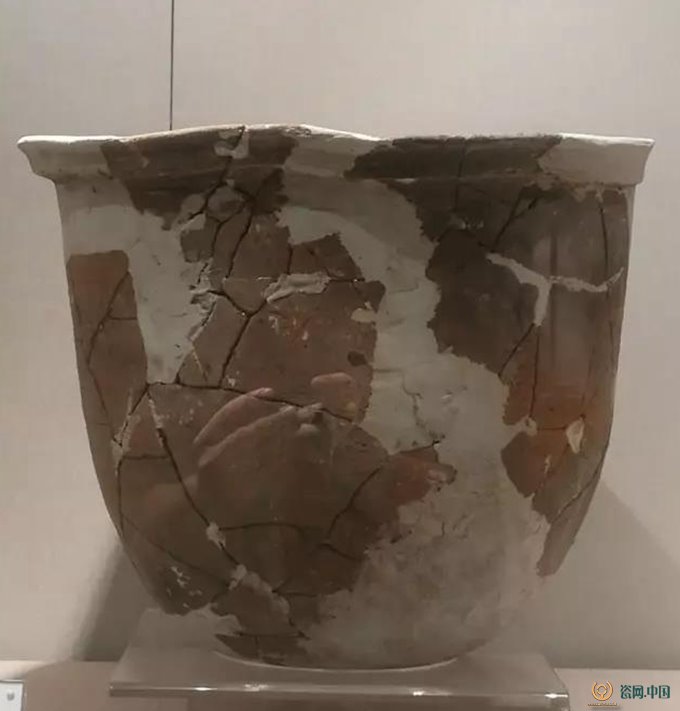

《陶釜》

《匜形器》

西河時代陶器制作方法:

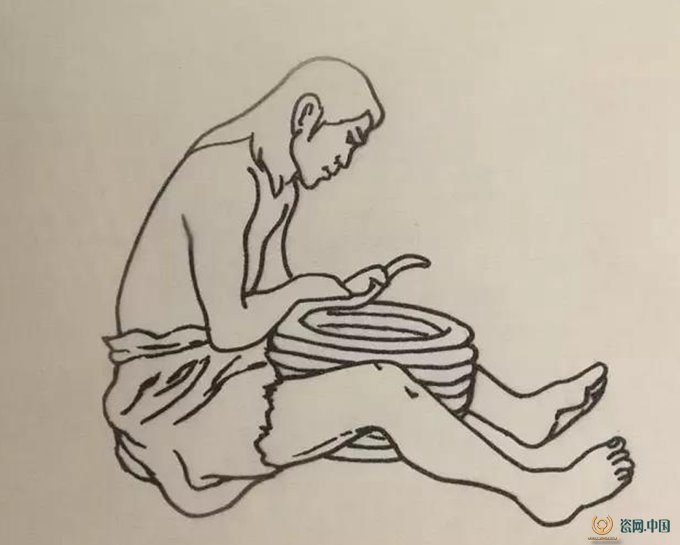

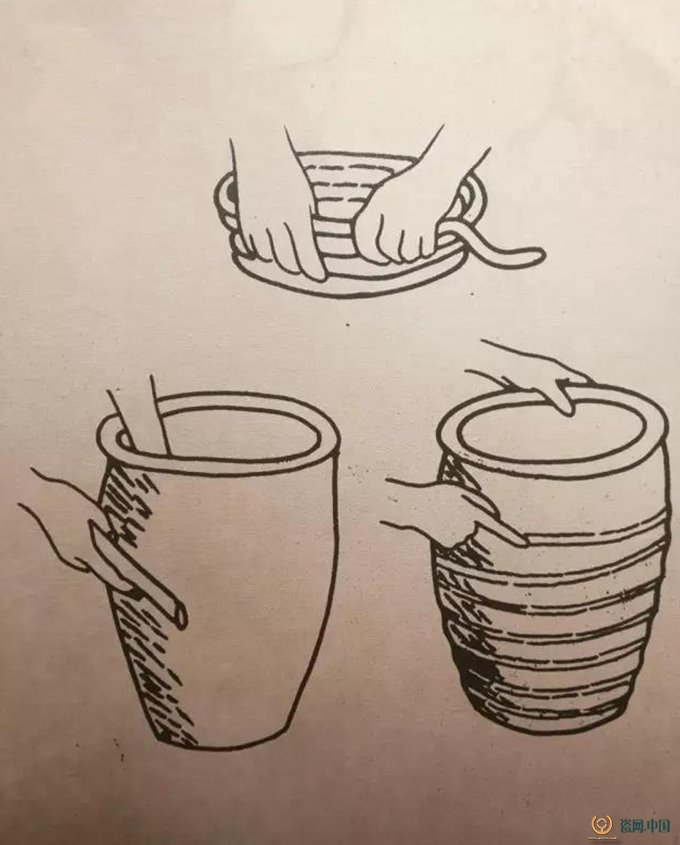

西河時代陶器制作器形均為手制,制作方法主要有捏塑法、泥片貼筑法和泥條盤筑法。

“捏塑法”陶瓷成型技法比較容易,就是制作小型陶器時,用手捏塑成型的方法。濕泥通過手捏制成型,一般在陶坯上留有清楚的指紋。西河時代小件陶器幾乎都是是用手直接捏成。

“泥片貼筑法”系指將泥料先搓成泥球,再按成泥片,然后經(jīng)過手捏、拍打或滾壓使泥片之間互相粘貼在一起筑成坯體的方法。其具體方法有兩種:大泥片貼筑法,利用數(shù)量小、大而厚的泥片貼筑成坯體,泥片之間相互疊壓部分很窄。通常用于制作粗放的器物,釜、圜底罐和圜底缽普遍用大泥片貼筑成型。小泥片貼筑法,用數(shù)量很多、小而薄的泥片貼筑成一件器物,泥片之間相互疊壓部分很寬,從表面和斷面可以看到多層次斜向疊壓的現(xiàn)象,通常用于制作精致的器物。

“泥條盤筑法”就是將拌制好的粘土搓成泥條,然后圈起來一層一層地疊上去,從器底起依次將泥條盤筑成器壁直至器口,并將里外抹平,制成所需陶器的雛形,進(jìn)一步一手在器內(nèi)持陶墊或卵石頂住器壁,一手在器外持陶拍拍打,使器壁均勻結(jié)實。從出土的器形看,在器底的內(nèi)部都保留有泥條盤旋的痕跡。

西河時代較大的器物在制作時,一般為器底、器身分制,最后對接,器形多反折成疊沿。

西河時代陶器燒制方法:

西河文化陶器尚處在初級階段的燒陶技術(shù),燒成的陶器紅灰相間顏色斑駁,火候不高,有時局部外層脫落。西河時期陶器的燒制技術(shù),在漫長的生產(chǎn)實踐中逐漸提高,這一時期,人們已能粗略的控制窯室的火候溫度。據(jù)推斷,西河文化時期的陶窯比較小,有橫窯和豎窯兩種。當(dāng)時的先民先是在地上挖一個坑作為火膛,火膛上有火道,最上部是窯室。圓形窯室直徑一米左右,窯室底部有許多箅孔與火道相通。早期燒窯,陶器入窯燒的過程,一般是露天燒不封窯,燒造出的陶器多是磚紅色,這是不封窯加以高溫,使陶土中的元素得到了充分氧化的結(jié)果。所以,西河文化時期的早期陶器多是紅色,后來,隨著燒制技術(shù)提高,有了紅褐色、青灰色陶器。

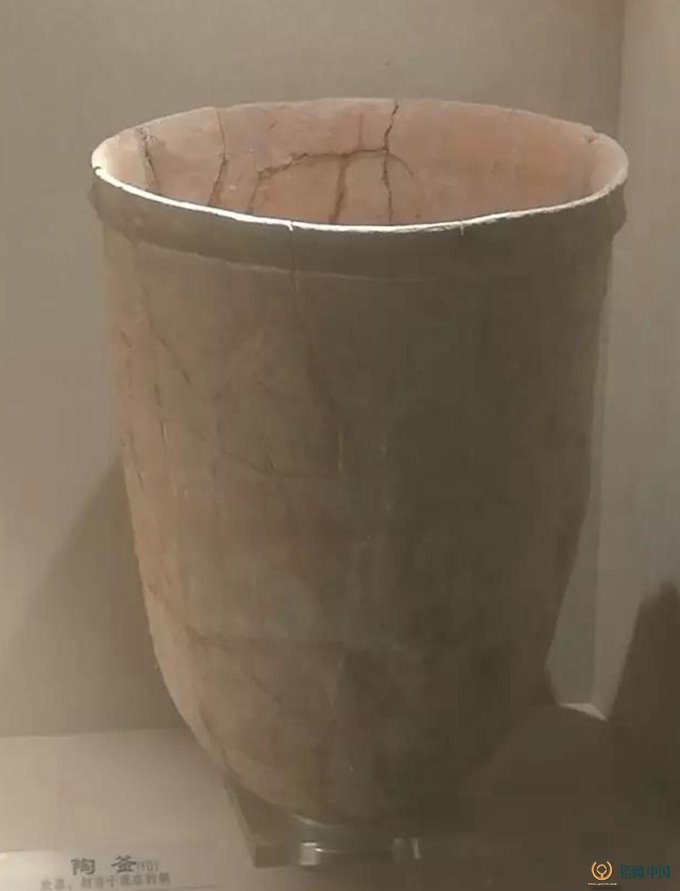

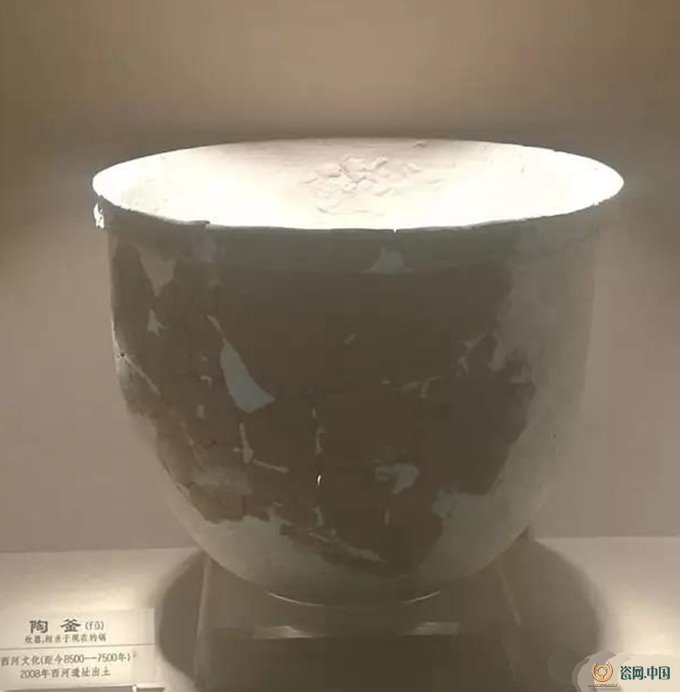

《陶釜》

西河時代陶器器形特點(diǎn):

西河時代陶器造型古樸、盛行圜底器,流行矮足圈足器,器表以素面為主,主要紋飾有戳紋、指甲紋、刻劃紋等。

《陶釜》

《陶盂》

西河時代陶器顏色:

陶器顏色為多沙泥質(zhì)紅陶、夾砂紅褐色陶、紅褐色陶和青灰色陶。

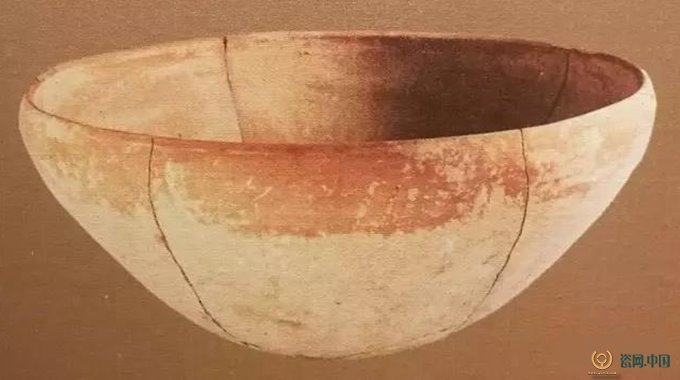

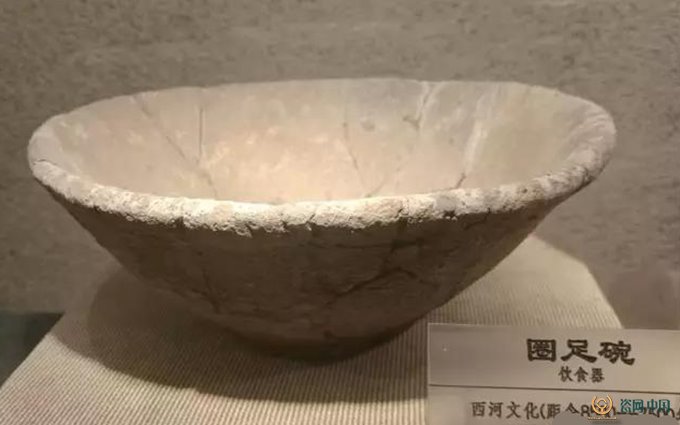

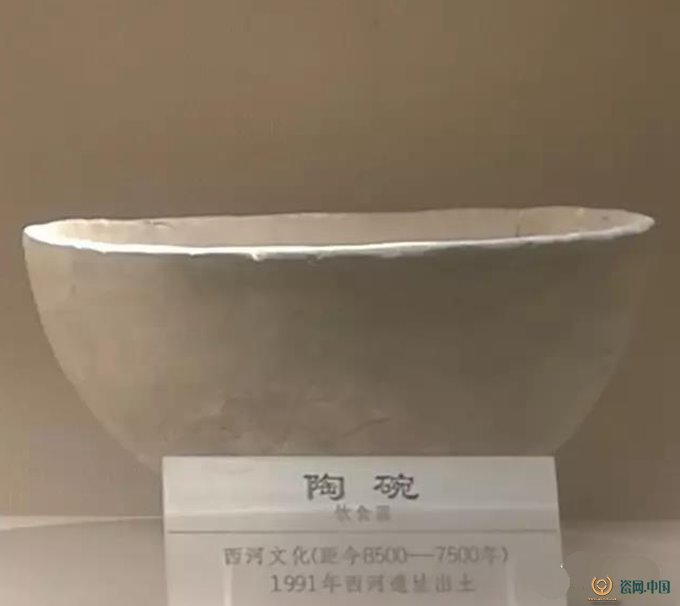

《陶碗》

西河時代陶器器形特點(diǎn):

燒制陶器是西河時代繼石器發(fā)明之后,最早的手工業(yè),或者說是最早的化工行業(yè)。在距今8500年前的濟(jì)南,能夠大量燒制陶器,顯然是一個了不起的發(fā)明。人類在制陶之前制作的木器、石器和骨、蚌器等用具,只是改變了材料的形狀,而沒有改變材料的性質(zhì)。用火加熱的高溫制陶,則是改變了陶土的化學(xué)性質(zhì)后制成的質(zhì)地堅硬的器皿。陶器的出現(xiàn),是遠(yuǎn)古文化史上劃時代的發(fā)明創(chuàng)造。

西河時代陶器造型古樸、盛行圜底器,流行矮足圈足器,器表以素面為主,主要紋飾有戳紋、指甲紋、刻劃紋等。

西河時代陶器器形按用途分類:

陶器是伴隨著人類經(jīng)濟(jì)生活的進(jìn)步和社會的發(fā)展出現(xiàn)的。新石器時代以前,人類尚處在以采集和狩獵生產(chǎn)為主的時代,是以極其簡單的木、竹和獸皮等材料制作用具,燒烤是其主要的熟食方法。據(jù)民族學(xué)資料介紹,人類最初的燒烤熟食方法有兩種:一種是用動物的胃盛水和食物,在火上烤煮;一種是采用石烹法,即在木器內(nèi)盛水和食物,不斷地往水中投擲燒熱的石塊,將水燙沸烹煮熟食。

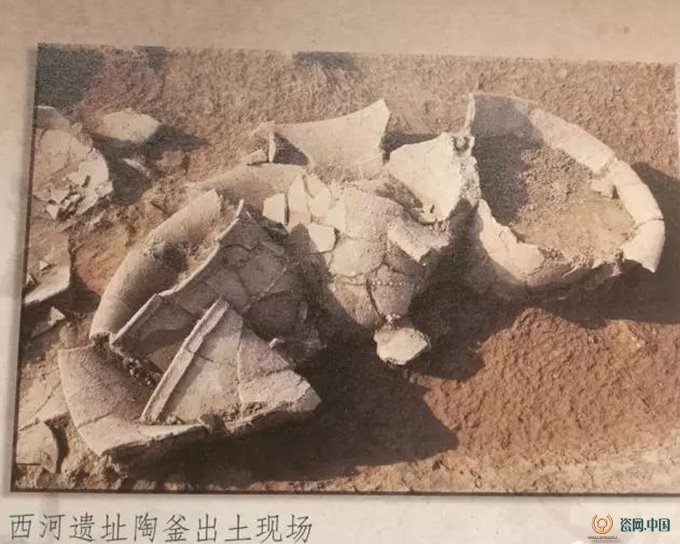

西河時代早期人們發(fā)展了農(nóng)業(yè),農(nóng)作物的糧食成為了主食,糧食收獲后,需要大量的盛儲容器,同時,迫使人們改進(jìn)熟食方法,這樣更適用于用糧食制作食物的炊煮器具呼之欲出,考古結(jié)果表明,西河遺址出現(xiàn)大量的用于煮食糧食的陶釜。農(nóng)業(yè)出現(xiàn)后穩(wěn)定的定居生活,為制陶手工業(yè)的出現(xiàn)提供了有利條件。

西河時代的陶器主要是日用陶器,同時,人們也開始制作藝術(shù)陶器。日用陶器按用途分為以下幾類:

1.汲器:陶雙耳罐

2.飲器:陶杯

3.炊器:陶釜

4.食器:陶碗、陶豆、陶盆

5.盛貯器:陶壺、陶缸

6.其他雜器:匜形器

這些器物承擔(dān)了炊煮、貯存、汲水、餐飲等功能。西河時代陶器開啟了中國的飲食文化先河。濟(jì)南先民由漁獵到畜牧到農(nóng)耕,食譜已經(jīng)橫跨動植物兩界,正是有了炊煮陶器,先民從水里、山上、樹上、天空到原野、洞穴獲得一切可食之物,被烹制成中國人的美味佳肴,形成了中國獨(dú)特的“飲食文化”,傳承幾千年的飲食文化,已達(dá)到藝術(shù)境界。

在西河遺址中,發(fā)現(xiàn)了藝術(shù)陶器:人面陶塑、陶豬等,這說明,在8500年前的濟(jì)南先民已經(jīng)開始追求陶藝美術(shù)。

西河時代陶器的原始藝術(shù):

西河時代的生活用器,主要是陶質(zhì)器皿。陶器容易破碎,特別是每天常用的炊煮器、飲食器皿和盛裝食物的小型陶器,使用的頻率高,損破得最快。所以西河遺址里遺存的陶器殘片多得難計其數(shù),陶器是史前物質(zhì)文化中能保存至今的最多的文化遺存。

陶器具有一定的造型,在制陶工藝中有制作的技巧、也包含著審美意識。因此,陶器造型本身就構(gòu)成藝術(shù)。濟(jì)南·章丘·龍山區(qū)域內(nèi)的制陶工藝的發(fā)展近萬年,在漫長的發(fā)展過程中,由粗拙到精致、由器形簡樸到優(yōu)美。

在漫長的歷史變革中,隨著人類生活的需要,陶器種類不斷增多,每種器形的大小很有很多型號。西河時代比較多的有最原始簡單的釜、罐、缽、盆等。燒制出的深紅、橙紅、橙黃、灰、褐、青灰等不同顏色、器表光潔的陶器,造型多樣,有的器形別致、制作精巧,給人有工藝品般的美感;尤其是史前原始文化中仿照動物形體或植物果實等塑造的陶器,在西河遺址中發(fā)現(xiàn)的的褐紅色“人面陶塑”、“陶豬”,是形象非常生動的造型藝術(shù)作品。

西河文化時期陶器,在造型藝術(shù)上已達(dá)到相當(dāng)高度,是我國文化發(fā)展史上的一個重要階段。當(dāng)然,西河時代的陶器無論是在器型上還是在制作工藝上都還有非常大的原始性,但是,卻是在不斷的進(jìn)步與發(fā)展中。