摘要:中國有悠久的釀酒傳統,近年來利用科技手段進行陶器殘留物分析,使我們能夠獲得史前時期釀酒技術的直接考古學證據。本文對山東王因和西夏侯遺址出土的4件大汶口文化時期的陶器進行微植物和微生物分析,初步揭示了海岱地區在距今6200~4600年的釀酒傳統。即,利用麹、根霉和/或毛霉制麹,以粟黍、小麥族、葛根、栝樓根和百合為主要原料而釀造麹酒。制作精致的磨光黑陶高柄杯是飲酒器,紅陶杯和灰陶瓶也與酒有關。海岱地區和中原地區在新石器時期使用不同的酒器,但利用多種植物釀造麹酒是共有的釀酒方法。

前言

中國有悠久的釀酒傳統,近年來利用科技手段進行陶器殘留物分析,使我們能夠獲得釀酒的直接考古證據。這些方法主要包括利用化學分析儀器檢測生物標記物(biomarkers),以及利用光學顯微鏡鑒定微植物型態(如淀粉粒和植硅體)。另外,由于中國具有獨特的釀造麹酒的傳統,鑒定殘留物中的與酒麹有關的微生物(包括霉菌和酵母細胞)的存在,也證明是一種有效的方法。根據這些研究,中國的釀酒傳統可以追溯到新石器文化早期。對淮河流域的舞陽賈湖遺址(距今9000~7500年)出土的小口鼓腹罐上殘留物的化學分析表明,這些器物用于釀造以稻米、蜂蜜和水果為主要原料的酒飲料。對渭河流域的臨潼零口和寶雞關桃園出土的前仰韶文化(距今7900~7000年)小口鼓腹罐的微植物和微生物分析,發現這類器物是釀造以黍為主、包括多種谷物和塊根植物的酒飲料,釀酒方法包括谷芽酒和麹酒。這些研究說明小口鼓腹罐可能是最早的釀酒陶器。在黃河中游仰韶文化的分布區域內,大致從距今7000年開始,小口鼓腹罐經小口平底瓶演化為小口尖底瓶;多項研究已證明平底瓶和尖底瓶亦為釀酒器,而且釀酒方法也包括谷芽酒和麹酒。值得注意的是,尖底瓶基本沒有分布到黃河下游地區,包括海岱地區。說明黃河中游和下游兩個地區有不同的酒器演化序列,可能反映了不同的酒文化傳統。

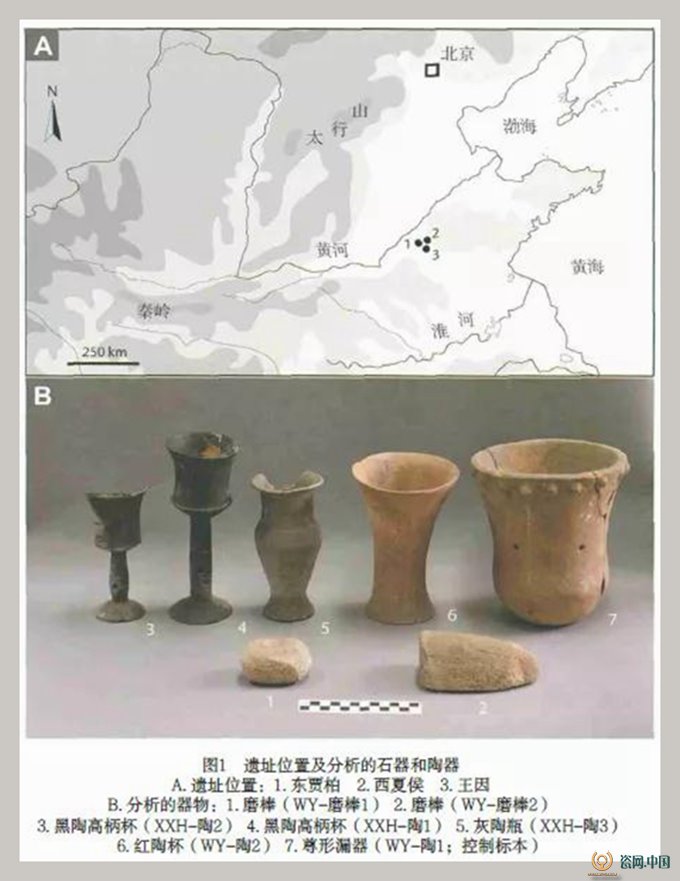

目前我們對海岱地區釀酒傳統僅有初步了解,但缺乏系統研究。最近對山東濟寧市汶上縣東賈柏遺址出土的北辛文化中期(距今6600~6300年)小口雙耳罐殘留物的微植物和微生物型態分析證明這些陶器是釀酒器,原料可能以稻米為主,并加入粟黍、小麥族、塊根和橡子等植物;釀酒方法可能包括麹酒和口嚼酒。據此,海岱地區的釀酒歷史至少可以追溯到北辛文化時期。該地區的大汶口和龍山文化遺址中出土多種被認為是酒器的陶器類型,如鬶、觚、高柄杯等,但是目前經過科學測定確定為酒器的標本僅見于日照兩城鎮遺址的龍山文化陶器(距今4600~3800年)。化學分析結果證明,釀酒原料主要為稻米、蜂蜜和水果,也許還有大麥。上述這兩個遺址釀酒所使用的原料不盡相同;其中原因可能有時代的差別,地區的差別,也有分析方法的差別。例如,觀察微植物型態的方法很難用于分析果酒,而化學檢測生物標記物的方法無法判斷谷物釀造的酒是谷芽酒還是麹酒。另外,大汶口文化時期(距今6200~4600年)資料的缺失,也使我們無法了解海岱地區史前釀酒歷史的發展進程。為了填補這一空白,我們對兗州王因和曲阜西夏侯遺址出土的4件陶器和2件石磨棒上的殘留物進行了微植物和微生物的型態分析。這兩個遺址與東賈柏都位于魯西南的汶泗流域,具有相似的自然環境,因此,利用同樣的分析方法,有助于我們了解同一地區不同時期釀酒技術的發展變化。(圖1)

考古背景

王因遺址位于兗州市王因村東南,東距泗河約4千米,面積6萬平方米,出土有北辛文化和大汶口文化早期的文化遺存。中國科學院考古研究所于1975~1978年七次發掘該遺址,揭露面積10180平方米。我們分析了發掘出土的2件黃色砂巖磨棒[WY-磨棒1,WY-磨棒2(標本號H4009∶2)]、1件泥質紅陶杯[WY-陶2(標本號T239∶4)]和1件夾砂紅陶尊形漏器[WY-陶1(標本號M174∶13)]。其中磨棒2為北辛時期,殘存端部,斷面接近半圓形,平面為使用面。磨棒1器形接近圓角長方體,兩端面略呈渾圓狀,六個面都有使用痕跡。該器物的標簽缺失,但其器形與發掘報告中所述北辛時期的石錘一致。這2件磨棒的分析結果大致提供遺址使用時期植物加工的信息。紅陶杯可能為酒器;陶尊形漏器形制特殊、器型小、制作粗糙,可能為明器;在此作為控制標本。(見圖1)

西夏侯遺址位于曲阜城東南約9千米處,北距蓼河約500米,遺址面積12萬平方米。中國科學院考古研究所于1962~1963年兩次發掘該遺址,揭露面積414平方米,清理大汶口文化墓葬32座、灰坑10座、陶窯1座,時代屬于大汶口文化的中、晚期階段。墓葬均為中小型墓,但大多數都有豐富的隨葬品,以陶器為主。我們分析了3件陶器:2件泥質薄胎黑陶高柄杯(XXH-陶1,標本號M13∶3;XXH-陶2,標本號缺)和1件泥質灰陶瓶(XXH-陶3,標本號M11∶74A)。這兩種陶器都是上層墓葬中(大汶口晚期)出現的新器型。(見圖1)

總之,我們分析的兩個遺址的陶器包括大汶口文化的三種器形:早期的紅陶杯及晚期的黑陶高柄杯和灰陶瓶。傳統認為杯是酒器,但瓶的用途很難根據器形判斷,因此,寄希望于殘留物分析幫助確定這些陶器的功能。

研究方法

在中國古代利用富含淀粉的植物(包括谷物和塊根植物)釀酒的方法主要有三種:一為谷芽酒,首先將谷物發芽使酶得以活化,然后加熱水糖化(65℃~70℃),再利用酵母發酵。二為麹酒,首先使用發霉谷物制麹,有時加入植物莖葉,稱為草麹;麹中含有多種微生物,包括霉菌、酵母和細菌(其中霉菌可以分泌多種酶),然后將麹拌入蒸或煮熟的谷物,糖化和發酵同時進行,可達到比谷芽酒更高的酒化度。三為口嚼酒,首先口嚼蒸或煮過的谷物或塊根植物,利用人唾液中的酶達到糖化的效果,再利用酵母發酵。

不同的釀酒方法會在酒器上留下不同的殘留物組合:如果是谷芽酒,那么谷物的穎殼以及具有發酵特征(糖化和糊化)的淀粉粒有可能保存在釀酒器物的內壁上;對穎殼植硅體和淀粉粒的種屬鑒定有助于了解釀酒原料的成分。如果是麹酒,與酒麹有關的霉菌及具有發酵特征的淀粉粒可能會保留在釀酒器壁上。口嚼酒的釀造不需要谷物發芽,也不需要制麹,因此殘留物中可能主要存在有發酵特征的淀粉粒。另外,無論哪種釀酒方法都需要利用酵母發酵,因此酵母的存在是非常重要的釀酒證據。根據我們近年來對釀酒陶器殘留物的分析,黃河中游新石器時期釀酒器上顯示有谷芽酒和麹酒兩種方法的證據。根據霉菌的型態鑒定,麹酒中的霉菌主要包括曲霉(Aspergillus)、根霉(Rhizopus)和毛霉(Mucor)。山東東賈柏北辛文化時期的陶器曾用來釀造麹酒(主要利用根霉)和口嚼酒。

谷物釀酒的重要證據之一是存在具有發酵特征的淀粉粒。在釀酒發酵過程中淀粉粒會受到破壞,包括淀粉酶分解、糖化時水溫加熱(65℃~70℃)造成的糊化,以及一部分原料可能經過蒸煮造成的糊化。這三種損傷特征可以從形態上區分:I類,由于酶分解而出現的損傷為:淀粉粒部分缺失、中心凹陷、出現裂痕及微型凹坑、消光十字模糊等。II類,由于淀粉酶分解以及糖化時加熱的綜合作用造成的糊化損傷為:中心部分幾乎完全缺失,僅保存邊緣部分并在偏光鏡下顯示雙折射光澤,有些具有膨脹變形的糊化特征,消光十字模糊或消失等。III類,由于蒸煮造成的糊化損傷為:淀粉粒比較均勻地向周邊膨脹,而不見中心部分缺失的現象,消光十字模糊或消失等。值得注意的是,由于酶一類的微生物存在于自然界中,受到微生物分解的淀粉粒也會出現在土壤中或其他類型的器物上,如磨盤和磨棒。因此,如果器物上僅發現有上述I類損傷淀粉粒,不能作為釀酒的證據。同樣,III類損傷淀粉粒有可能出現在與釀酒無關的、蒸煮食物的炊具上,因此也不能單獨作為釀酒的證據。II類損傷淀粉粒是酶分解和低溫糖化的綜合作用的結果,一般不會出現在與釀酒無關的土壤里和器物上,可視為最具代表性的釀酒損傷特征。如果陶器上的淀粉粒具有所有三類損傷特征(尤其是II類),并與酵母細胞共存,則可以作為釀酒遺存的有力證據。

本項目中對殘留物樣品的提取及分析方法的過程為:(1)用干凈牙刷清掃每件器物表面的浮土。(2)對磨棒使用超聲波清洗儀震蕩3分鐘,對陶器使用超聲波牙刷清洗3分鐘,獲得液體殘留物;同時用干凈的刀片在陶器內部表面直接刮取可見固體殘留物。(3)在實驗室通過EDTA(Na2EDTA·2H2O;0.1%)清洗法和重液離心法對殘留物進行分離,重液為比重為2.35的多鎢酸鈉(sodium polytungstate),以便同時提取可能存在的多種微植物和微生物遺存(包括淀粉粒、植硅體、真菌等)。吸取分離后的殘留物溶液滴在干凈的載玻片上,干燥后滴加50%甘油溶液,加蓋玻片,并用指甲油封片。(4)使用剛果紅((congo red,0.1%,1mg/ml)對部分器物的殘留物中一小部分進行染色,以判斷是否存在糊化淀粉粒。(5)微植物和微生物記錄使用蔡司生物顯微鏡(Carl Zeiss Axio Scope A1),配備有微分干涉相差(DIC)及偏振光裝置,并配有數碼相機(AxioCam HRcRev.3)記錄影像。

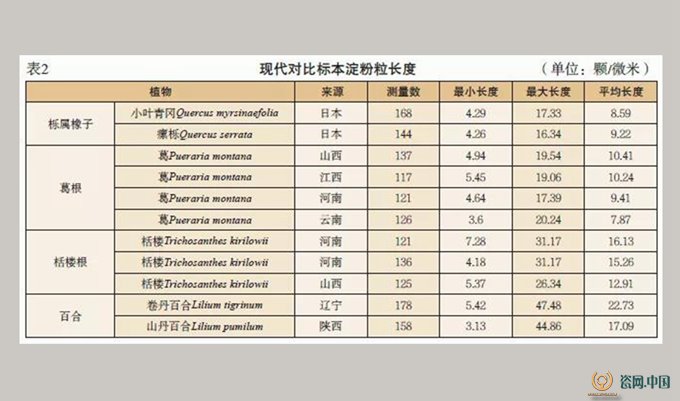

本文對淀粉粒、植硅體、霉菌及酵母的鑒定根據斯坦福大學考古中心的現代對比標本資料(超過1200份標本)以及發表的文獻中的有關信息。

分析結果

6件器物上都有數量不等的淀粉粒和植硅體;4件陶器上都有酵母細胞和霉菌,磨棒1上發現有1個酵母和少量霉菌。用作控制標本的尊形漏器標本上沒有發現微植物遺存,只有大量礦物質碎屑,說明這件器物不是用于釀酒,很可能是明器。由于控制標本顯示出與其他6件標本完全不同的殘留物組合,因此可以證明,后者的殘留物與其使用功能有關,而不是發掘后的環境污染。

4.1淀粉粒

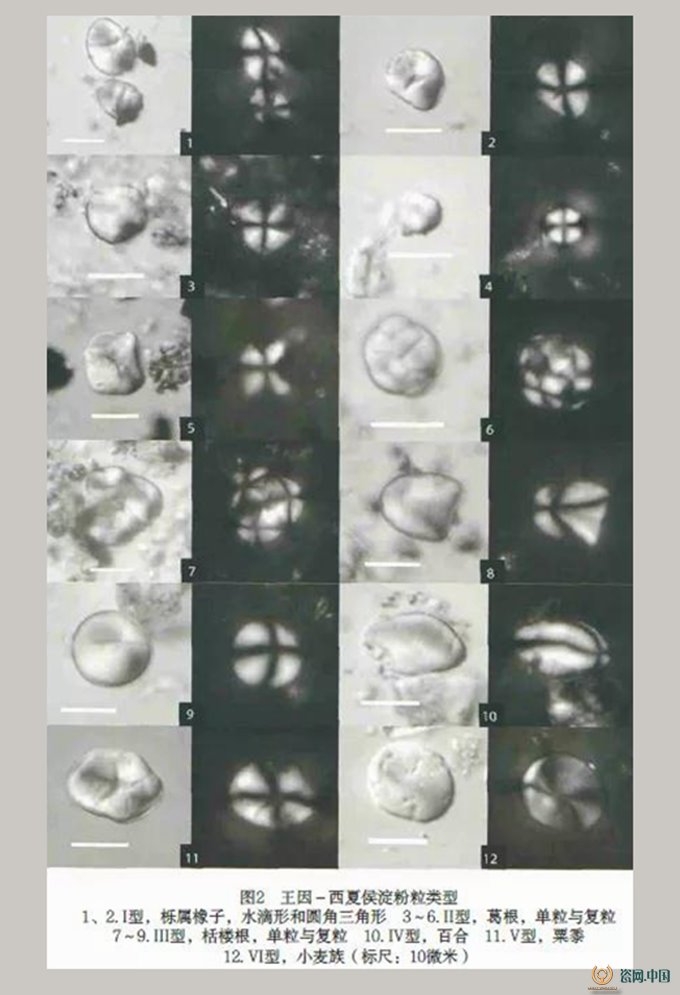

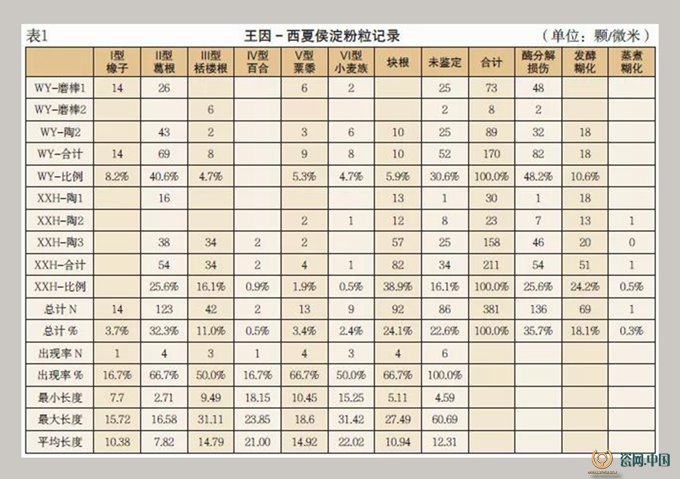

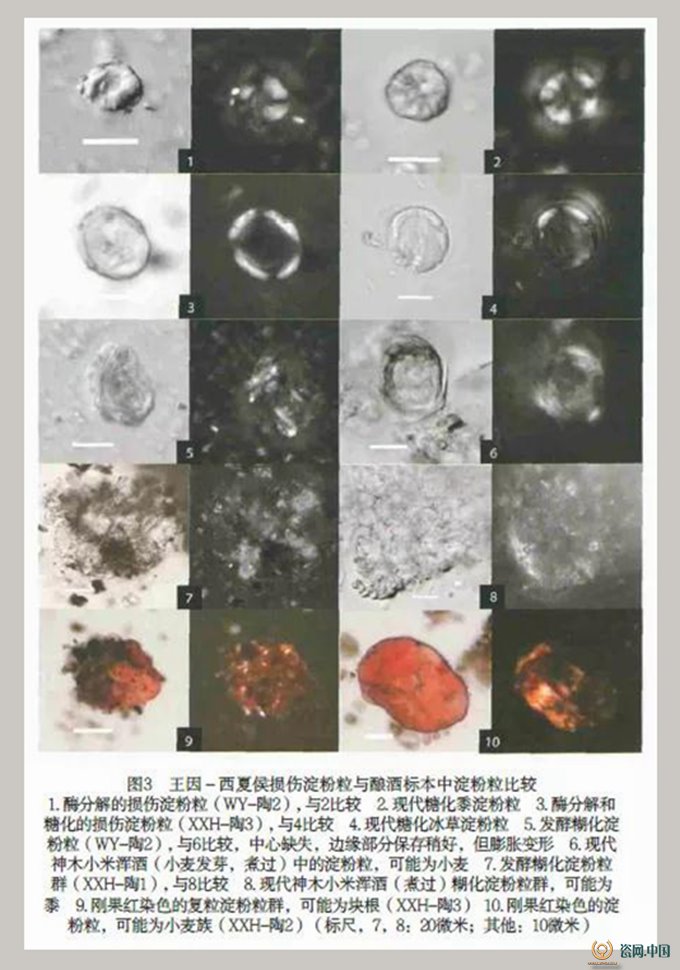

6件器物的殘留物中共發現381顆淀粉粒。根據型態可以分為6個類型,可與植物分類相對應。有86顆(22.6%)由于損傷嚴重或缺少鑒定特征,歸于無法鑒定類。(圖2)另外,有206顆(54.1%)顯示有損傷特征,包括上述的三種類型:酶分解、發酵糊化和蒸煮糊化(分別為n=136,69,1;比例35.7%,18.1%,0.3%)。許多糊化淀粉粒嚴重變形,但其中有些可與陜北神木地區民間釀造、以發芽小麥為糖化劑的小米渾酒中的糊化淀粉粒比較。(圖3,5~8)當使用剛果紅對陶器標本進行染色時,觀察到一些淀粉粒在明場鏡下呈紅色,在偏光鏡下顯示出橘紅色或青黃色光澤,這是淀粉粒在受熱之后,內部結構被破壞的結果。上文提到,釀酒過程中會加入蒸煮過的谷物,因此酒液中會存在加熱糊化的淀粉粒。剛果紅染色的結果可證明器物內的確盛裝過經過加熱的食物。(圖3,9、10;表1)

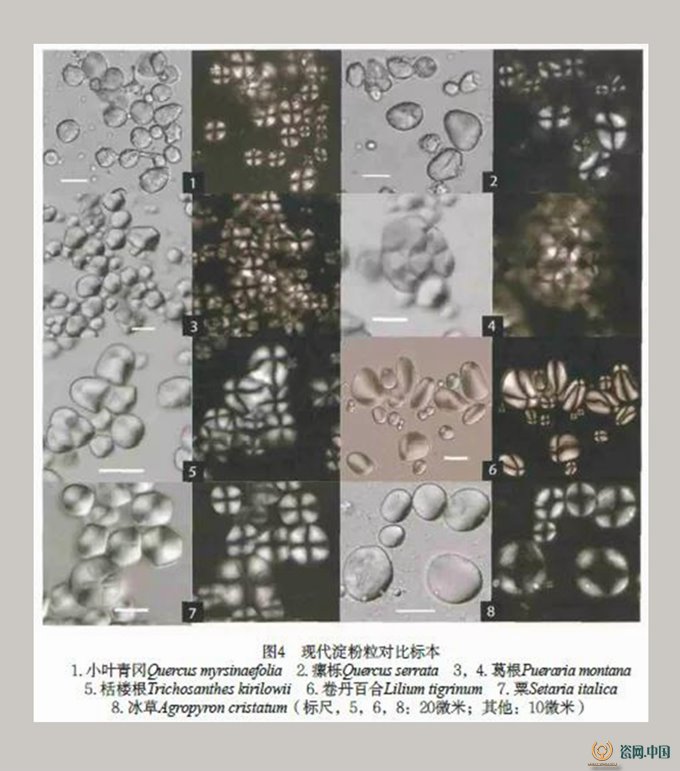

Ⅰ型為櫟屬橡子,Quercus sp.(n=14;比例3.7%;出現率16.7%),僅發現在磨棒1上。粒形包括橢圓形、水滴形、圓角三角形和圓形;臍點居中;有些顯示有裂隙,可能是受到微生物侵蝕所致;長度為7.7~15.72微米。(見圖2,1、2)這些淀粉粒的型態特征和長度與對比標本中的兩種櫟屬橡子最為接近:一為小葉青岡Quercus myrsinifolia,一為瘰櫟Quercus serrata。(圖4,1、2;表2)今天山東有至少13種櫟屬橡樹,其中包括瘰櫟,但沒有小葉青岡;后者分布在更南部的地區。在山東新石器時代早中期遺址的浮選標本中都發現有櫟屬橡子,如濟南月莊遺址的后李文化遺存和即墨北阡遺址的北辛晚期至大汶口早期遺存。但這些橡子遺存無法鑒定到種一級。

Ⅱ型為葛根,Puerariasp.(n=123;比例32.3%;出現率66.7%),是葛屬植物的塊根淀粉粒,發現在磨棒1和3件陶器上。(WY-陶2,XXH-陶1,XXH-陶3)淀粉粒長度為2.71~16.58微米;粒形主要為各種型狀的多面體,臍點居中;有一些近圓形或橢圓形,但這些顆粒的邊緣往往有一兩個平直面;另外還有一些由若干小型淀粉粒組成的復粒聚合體,總體呈圓形或橢圓形。(見圖2,3~6)由于這些淀粉粒的多面體特征,在偏振光鏡下消光十字臂的寬度極不規整,粗細不均,往往從中心向邊緣明顯變粗。這種型態在其他種屬淀粉粒中少見;例如粟黍淀粉粒雖然也是以多邊體為主,但是十字消光臂的寬度比較均勻。根據型態和長度,II型淀粉粒與葛根最為接近。(見圖2,3、4;比較現代標本圖4,3、4;見表2)葛屬是纏繞藤本植物,有多個種,亞種及變體,遍布中國南北大部分地區。根據文獻記載,如明代李時珍的《本草綱目》和朱橚的《救荒本草》,葛根自古以來具有食用和藥用的功能。

Ⅲ型為栝樓根,Trichosanthes kirilowii(n=42;比例11.0%;出現率50%),發現在磨棒2和2件陶器上(WY-陶2,XXH-陶3)。粒長9.49~31.11微米,粒形為圓形、多邊形、鐘形及半圓形,臍點居中或偏心,消光十字臂彎曲或垂直;大部分為單粒,但也有若干顆組成的復粒聚合體。(見圖2,7~9)這些特征都與現代標本中的栝樓根相符。(圖4,5;見表2)III型中某些粒形與II型近似,如多邊體和復粒聚合體,但前者的長度范圍大于后者。(圖4,7~9)栝樓根又稱天花粉,生長于中國南北方多個省區,包括山東。與葛根類似,栝樓根自古用于傳統中藥,也作為食物,均見于《本草綱目》和《救荒本草》。

IV型為百合,Lilium sp.(n=2;比例0.5%;出現率16.7%),僅出現在XXH-陶3上。粒長分別為21微米和23.85微米,粒形為橢圓形,臍點偏心,消光十字彎曲。(見圖2,10)這些特征與百合淀粉粒相符。(圖4,6;見表2)根據中國植物志記載,山東至少有5種百合。

V型為黍族,Paniceae,可能來自粟(Setaria italica)和/或黍(Panicum miliaceum)(n=13;比例3.4%;出現率66.7%),發現在磨棒1和3件陶器上(WY-陶2,XXH-陶2,XXH-陶3)。粒長10.45~18.6微米,為多邊體或圓球體,臍點居中,多數顯示裂隙或深坑,為酶分解的損傷特征。(見圖2,11;圖3,1、2)

VI型為小麥族,Triticeae(n=9;比例2.4%;出現率50.0%),見于磨棒1和2件陶器上(WY-陶2;XXH-陶2)。粒長15.25~31.42微米,粒形為透鏡體,臍點居中,消光十字臂呈“X”形。有些表面有酶分解損傷特征,如微型凹坑及深溝;(見圖2,12)也有些顯示發酵糊化特征,如膨脹變形,中心缺失,但邊緣保留,并可見雙折射光澤;可與現代標本中糖化的野生小麥族淀粉粒以及使用發芽小麥釀造的小米渾酒中的糊化淀粉粒比較。(圖3,3~6)中國北方常見野生小麥族包括冰草屬(Agropyron sp.)、披堿草屬(Elymus sp.)和賴草屬(Leymus sp.),(圖4,8)但我們無法判斷III型淀粉粒的具體來源種屬。

另外,許多淀粉粒具有一般塊根植物的特征,出現在4件陶器上(n=75;比例38.9%;出現率66.7%)。粒長5.11~27.49微米,其中有些粒形為圓形和橢圓形,臍點居中或較偏心,十字消光臂垂直或彎曲;這些型態的淀粉粒見于栝樓根和百合;另外有些圓形和多邊體的淀粉粒,見于葛根和天花粉,很難區分。因此一并歸入塊根類。

總之,淀粉粒遺存中,葛根的數量、比例和出現率均居首位,粟黍的出現率和葛根一樣,但數量及比例較低。總的來看,堅果和塊根植物多于栽培谷物。另外,無論是磨棒還是陶器,都有酶分解損傷的淀粉粒,但是具有發酵糊化的和蒸煮糊化的淀粉粒只出現在陶器上,說明曾接觸過發酵食物,可作為酒器的證據。

4.2植硅體遺存

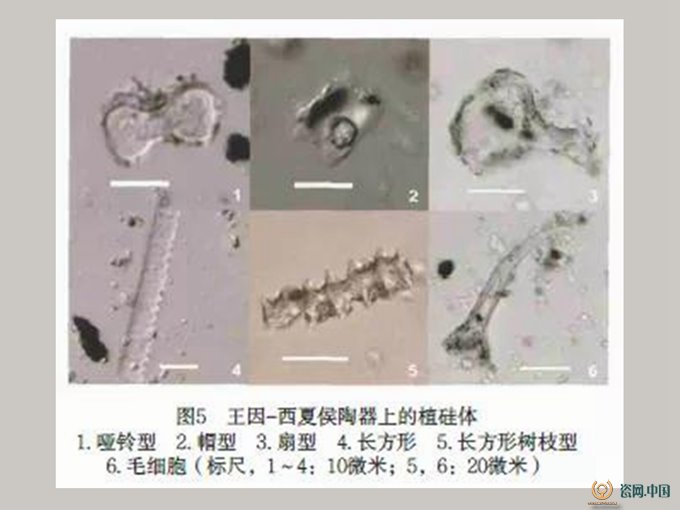

6件器物上共發現76個植硅體,大部分出于磨棒1(n=49),而陶器上較少(n=1~9)。主要有禾本科莖葉的長方形(n=32;比例42.1%;出現率33.3%)以及真雙子葉植物的毛細胞(n=22;比例28.9%;出現率100%)。另外還有少量的黍亞科的啞鈴型(n=7),早熟禾亞科穎殼的長方形樹枝型(n=3),以及禾本科的帽型和扇型(n=5,6)。(圖5,表3)

磨棒和陶器中都不見粟黍穎殼植硅體,但有多數有粟黍淀粉粒。這一現象說明磨棒不是進行粟黍脫殼,而是加工已經脫殼的粟黍。以往不少對新石器遺址出土磨盤磨棒殘留物分析的研究文章也觀察到同樣的現象,說明磨盤磨棒的功能與粟黍脫殼無關,在此不再贅述。陶器中不見粟黍穎殼,也說明盛裝已經脫殼的粟黍。磨棒1和XXH-陶1上有少量早熟禾亞科穎殼的長方形樹枝型,而磨棒1和2件陶器(WY-陶1;XXH-陶2)上也有屬于早熟禾亞科的小麥族淀粉粒,很可能屬于同一來源,基本可以印證對野生小麥族種子的利用。但是,由于磨棒1上穎殼植硅體太少(n=2),很難確定是否用來對小麥族種子脫殼。

4.3真菌(酵母和霉菌)

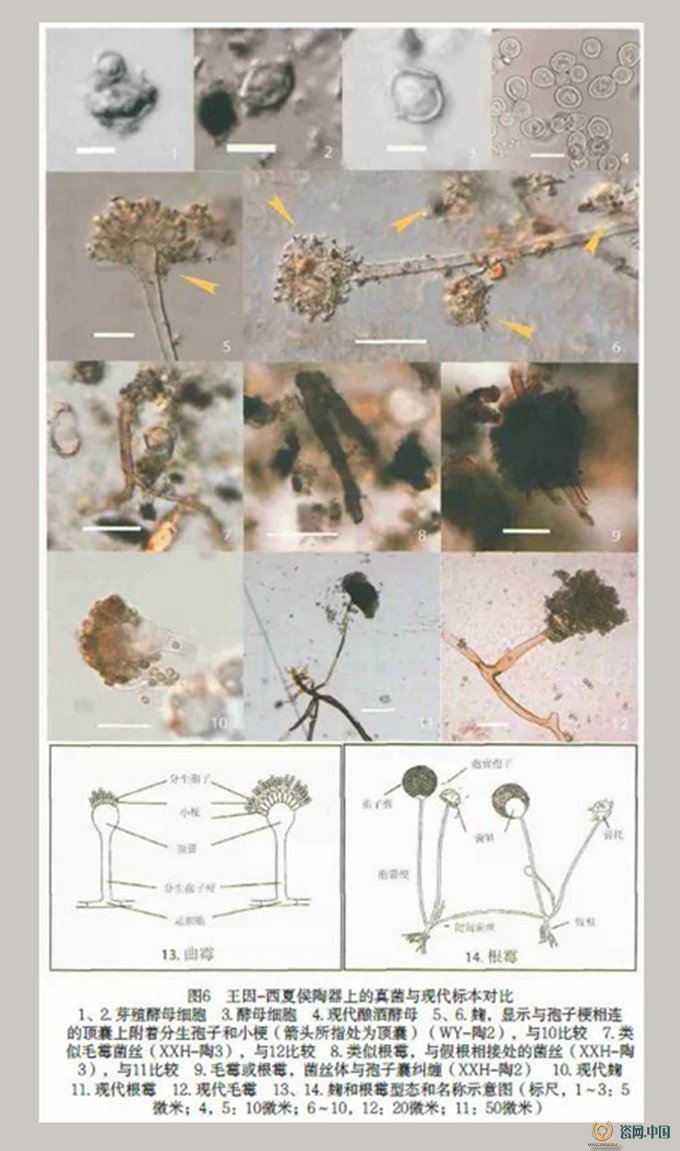

酵母細胞和霉菌(包括菌絲、菌絲體、孢子囊、孢子)見于每個陶器標本上,另外也有極少量酵母和菌絲出現在磨棒1上。一共記錄了283個個體或群體真菌。(見表3)共發現26個酵母細胞,為圓形和橢圓形,長度3.9~11.73微米。其中3個具有芽殖特征;表現為母細胞上附著有子細胞,有些為小型凸起狀的芽體,有些為小圓形,顯示了酵母細胞繁殖和生長的過程,其形態類似于現代標本中的釀酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)。(圖6,1~4)

標本中總共發現257例霉菌(個體或群體),與現代標本對照,大致可以鑒定為麹、根霉或毛霉。標本中還有小型孢子,但難以鑒定種屬來源。麹的主要特征為分生孢子梗從厚壁而膨大的菌絲細胞生出,分生孢子梗頂端膨大而形成頂囊,頂囊表面產生小梗,從小梗生出分生孢子。根霉菌絲無分隔或少分隔、有假根、菌絲在與假根相對位置向上生出孢囊梗,頂端形成孢子囊,內生孢囊孢子。孢子囊的囊軸明顯,囊軸基部與柄相連處成囊托。毛霉的外形成毛狀,菌絲無分隔或少分隔,有分枝,囊軸球形,與囊梗不分隔,無囊托。根霉和毛霉形態比較相似,但毛霉無假根。一般來說,菌絲的生理年齡越大,顏色也越深。(圖6,10~14)在我們的對比標本中,麹的菌絲基本為無色透明,但根霉和毛霉的菌絲為褐色。

陶器中霉菌數量最多的是王因遺址的WY-陶2(n=125),包括大量的透明菌絲(n=88)和顯示與孢子梗相連并附著分生孢子和小梗的頂囊(n=26),其綜合特征與麹相符。(圖6,5、6,與10比較)WY-陶2中也有少量褐色菌絲,可能屬于其他霉菌。3件西夏侯遺址的陶器(XXH1-3)上都有較多褐色菌絲(n=13,28,25)和少量黑褐色孢子囊(n=2,3,7),另外在XXH-陶3上的一些菌絲的分枝型態與毛霉和根霉相似。(圖6,7~9,與11、12比較)這些特征說明王因陶器上的霉菌主要是麹,而西夏侯陶器上的可能主要是根霉和/或毛霉。這幾種霉菌都是現代釀酒大麹中常見的菌種。酒麹中的霉菌需要一定的濕度,溫度和營養(谷物)才能生長,不是隨便任何環境都可以繁殖。因此制麹釀酒有復雜而嚴格的程序。作為控制標本的尊形漏器上不見任何霉菌和淀粉粒,可為佐證。

討論

綜合以上對淀粉粒、植硅體和真菌的分析結果,我們可以觀察到以下幾點。

(1)釀酒證據:王因-西夏侯的4件陶器上的殘留物都有與釀酒有關的發酵糊化淀粉粒、酵母和霉菌,說明這幾件器物曾接觸過酒液。這樣的組合不見于磨棒。根據淀粉粒分析,釀酒的主要成分包括葛根、栝樓根、百合、粟黍和野生小麥族。除葛根以外,這些谷物和塊根植物都在中原地區出土的新石器時期釀酒器上(如尖底瓶)發現。由于淀粉粒在殘留物中的數量不能用來代表其所屬植物在在石器或陶器使用時比例,我們無法推測各種釀酒原料的比例;但至少說明在中國北方廣大地區新石器時期釀酒的原料來源多樣化,并不僅僅利用栽培谷物。

(2)釀酒方法:陶器上的植硅體中沒有粟黍穎殼,只見1例長方形樹枝型,可能來源于小麥族的穎殼(XXH-陶2),不足以證明谷芽酒的存在。相反,陶器上大量的霉菌出現,并可鑒定為麹、根霉和/或毛霉,說明是利用酒麹釀酒。如上所述,這三種霉菌都見于中原地區的仰韶文化尖底瓶的殘留物中,根霉也見于東賈柏北辛文化的釀酒陶罐中。顯然,王因-西夏侯大汶口文化時期的釀酒方法繼承了麹酒傳統。

(3)器物功能:真菌數量(尤其是頂囊或孢子囊)最多的2件陶器為杯(WY-陶2)和瓶(XXH-陶3),他們顯然與釀酒過程有關。根據我們對現代酒廠生產的麹和釀造過程中發酵產品的觀察,在酒麹中霉菌大量存在,但在發酵過程中霉菌逐漸減少,而酵母逐漸增加。如果殘留物中存在較多型態完整的、與長菌絲相連的孢子囊或頂囊,也許不是發酵過程完成并過濾的酒液。因此,這2件陶器(紅陶杯和灰陶瓶)在其使用期間,或是使用期間的最后階段,可能盛裝了發酵過程中的酒液;但并不能排除曾經裝過釀造好的酒液。與此相反,2件泥質黑陶高柄杯上雖有較小的菌絲片段和酵母,但很少體積較大的孢子囊,說明這2件陶器可能是盛裝已過濾酒液的飲酒器。磨棒1上發現多種植物的淀粉粒,包括橡子、葛根、粟黍和小麥族,其中大多數具有酶分解的損傷特征,但沒有糊化淀粉粒。這件石器上還有極少量酵母和菌絲,說明可能接觸過發酵食物。磨棒1顯然是一件多功能工具。磨棒2上的淀粉粒比較單純,可鑒定的植物只有栝樓根。這2件磨棒形制不同,功能也有明顯區別。

(4)多種植物的利用:王因—西夏侯陶器上的淀粉粒組合與東賈柏北辛時期雙耳罐上的非常接近;共有的植物包括栝樓根、百合、粟黍和小麥族;但是東賈柏沒有發現葛根,而王因—西夏侯沒有稻米。這些區別有可能反映了地區差別,但也可能是因為我們的標本量太少的緣故。總的來說,魯西南汶泗流域的先民從北辛至大汶口時期的食物結構中雖然有栽培谷物,但不乏橡子和多種塊根,其中不少應為野生植物。葛根淀粉粒在王因—西夏侯器物上的普遍出現值得注意。葛具有多種經濟價值:莖皮纖維供織布,富含淀粉的塊莖根可食用、入藥,以及釀酒。中國古代對葛纖維及塊根的利用有悠久的歷史;目前所知最早的葛布遺存出土于江蘇吳縣草鞋山遺址的馬家浜文化地層中,距今約6000年。對葛根淀粉的利用可以追溯到舊石器時代晚期:福建漳平齊和洞遺址地層中的微植物(淀粉粒)分析揭示,最早居住在這個洞穴中的人們在17000年前就已經利用葛根,之后的新石器時代、宋代和明清時期,葛根一直是人們采集的對象,很可能是重要的食物來源。這兩處遺址均位于長江以南。本文發現的北辛—大汶口時期的葛根淀粉粒遺存是目前中國北方最早的例證,但是對該植物的利用應該更早,還需要我們今后在分析微植物遺存時加以注意。葛根在大汶口文化酒器中出現,也是首次發現利用葛根釀酒的證據;但我們不能確定當時是利用葛根淀粉進行糖化發酵,是利用其藥用功能,還是兩者兼顧。

結論

本文對王因—西夏侯大汶口文化時期4件陶器的分析,初步揭示了海岱地區在距今6200~4600年的釀酒傳統:即,利用麹、根霉和/或毛霉制麹,以粟黍、小麥族、葛根、栝樓根和百合為主要原料而釀造的麹酒。制作精致的磨光黑陶高柄杯是飲酒器,紅陶杯和灰陶瓶也與酒有關。兩遺址中大汶口文化時期的釀酒原料和方法與東賈柏北辛時期的情況相比,具有明顯的繼承性,如利用多種谷物和塊根植物釀造麹酒;但明顯的區別為:東賈柏的釀酒原料中有稻米,但王因—西夏侯不見。另外,海岱地區的釀酒傳統與中原地區相比也有不少共性,如利用多種植物釀造麹酒,酒麹中包括麹、根霉和毛霉。

根據目前掌握的考古資料來看,中國北方新石器時期從大約距今7000開始,東部的海岱地區(以北辛—大汶口文化為主體)和西部的中原地區(以仰韶文化為主體)的酒器形制顯示出明顯不同的發展趨勢。前者利用小口雙耳罐釀酒,并使用各種制作精致的陶杯等酒器飲酒;而后者使用尖底瓶釀酒,同時也可能通過蘆葦一類的管狀莖飲酒(咂酒)。雖然酒器的形制不同,飲酒儀式的型態各異,可是釀造麹酒的方法接近。但值得注意的是,目前來看中原地區盛行的谷芽酒不見于海岱地區,其中原因有待探索。由于我們分析過的海岱地區的標本太少,這一差別是否能夠成立,還需要更多的分析驗證。

本文展示了一個深入研究古代釀酒傳統的窗口,對考古發掘的器物進行多學科分析,取得直接證據。中國古代傳統釀酒主要利用谷物釀造麹酒,針對這一特點,對陶器殘留物中微植物和微生物型態進行多方位分析是一種有效的研究方法。今后也應該結合化學測試,對更多的標本進行綜合性研究。

(作者:劉莉 美國斯坦福大學東亞語言與文化系、美國斯坦福大學考古中心,王佳靜 美國斯坦福大學考古中心,陳星燦 梁中合 中國社會科學院考古研究所;原文刊于《華夏考古》2021年第1期)