平定窯

在今山西平定縣,故名。始燒于唐而終于金,以燒白瓷為主,兼燒黑瓷。其產(chǎn)品特征與鑒定要領(lǐng)是:(1)胎色灰白,白瓷釉色潔白,黑瓷漆黑。(2)白瓷產(chǎn)品受邢窯和定窯影響,造型裝飾與兩窯有共同處。唐五代器形主要有玉璧底碗、唇口碗、花口盤等。宋代的印花蓮瓣紋碗,蓮瓣的輪廓?jiǎng)澮噪p復(fù)線,具有定窯作風(fēng)。(3)黑瓷器物有印花碗、剔劃花盤以及北方習(xí)見的露胎五角、六角紋盤碗等器。(4)碗、盤底足一般平切,足內(nèi)無釉。

介休窯

在今山西介休縣,故名。創(chuàng)燒于宋初,歷金、元、明、清四代,以燒白瓷為主,兼燒黑瓷、白釉黑花及黃褐釉印花瓷等。其產(chǎn)品特征及鑒定要領(lǐng)是:(1)宋代以燒白瓷為主,兼燒黑瓷和白釉黑花瓷,胎呈淺褐色,施釉一般近底部,圈足內(nèi)無釉,足端一般平切。(2)早期白瓷器物胎體厚重,晚期受頂窯影響,產(chǎn)品胎體趨薄,有薄胎印花碗、盞,碟有花口,花口下器內(nèi)飾直線凸紋。產(chǎn)品主要為盤、碗、罐、盞、盆、蓋碗等日用器皿。(3)白瓷裝飾技法有印花、劃花等,印花紋飾布局完整,線條清晰,與定窯有共同點(diǎn),但不講究均衡對(duì)稱。常見圖案裝飾有纏枝花卉、嬰戲牡丹等。(4)受磁州窯影響,生產(chǎn)白釉劃花、剔花、釉下黑彩及褐彩瓷品種。器物普遍敷化妝土,紋飾以折枝花葉紋為主,紋飾部分因用料較多而凸起,高出釉面。此外盤、碗內(nèi)心露胎五角、六角紋亦多見,還有一種白地紅花的劃花裝飾,也為特色品種之一。(5)碗、盞等器的裝燒方法采用支釘墊燒,碗內(nèi)多為纏枝花卉。盤、洗則四面飾以孩童蕩船紋飾,是介休窯的獨(dú)特紋飾,不見于其它瓷窯。金代產(chǎn)品器內(nèi)心刮掉一圈釉,露出胎體。

霍窯

在今山西霍縣,故名。又稱彭窯。創(chuàng)燒于金而盛于元,結(jié)束于清代,以燒白瓷為主。其產(chǎn)品特征和鑒定要領(lǐng)是:(1)胎體白而細(xì)膩,但不致密。釉色潔白。(2)產(chǎn)品有仿定窯折腰盤、盞托、洗、高足杯、蓋罐等,口沿極薄,制作規(guī)整。(3)裝飾僅見少量印花,大多光素?zé)o紋。見有折腰盤內(nèi)印六條直線紋的。(4)器物圈足足端一般平切,足內(nèi)無釉,足內(nèi)旋痕明顯。金代盤碗挖足較深,器內(nèi)刮釉一圈(即"澀圈")。元代產(chǎn)品挖足較淺。(5)裝燒方法采用支釘疊燒,碗盤器內(nèi)及器足一般留有5個(gè)小支釘痕,與定窯不同。(6)定窯白釉有淚痕特點(diǎn),霍窯沒有。(7)元代還燒白地黑花品種,胎色灰黃,胎質(zhì)較松,產(chǎn)品有唇口碗、高足杯等。(8)明清兩代繪花卉的較多,也有少量書寫文字的。

大同窯

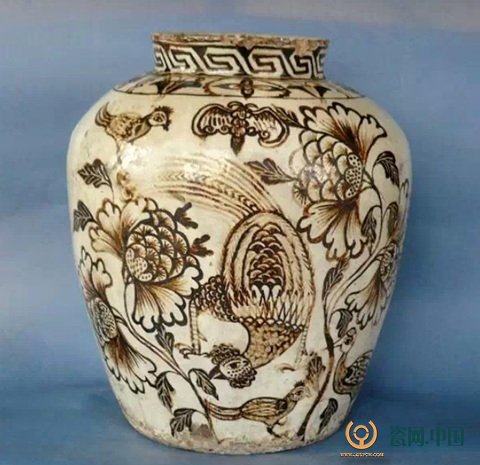

在今山西大同市,故名。始燒于元代。以燒黑瓷為主,兼有少量茶葉末釉瓷。其產(chǎn)品特征及鑒定要領(lǐng)是:(1)胎色灰黃,胎體較厚。(2)黑釉烏黑發(fā)亮,茶葉末釉表面無光。器物內(nèi)外均施釉。(3)器形有小口瓶、雞腿壺、罐、盆之類,以弦紋瓶及剔劃罐最具代表性。剔花線條粗獷,因剔得較深,可見參差的刀痕。紋飾有卷草、水波、古錢繡球紋及魚紋等。

(摘自:聚珍文物)