三晉大地,滄桑古樸,這片以黃河文明為根基的熱土,作為華夏民族的最早發祥地之一,不盡的歷史長河中留下了無數歷史典故與璀璨瑰寶。在眾多歷史遺存中,山西諸窯品類豐富,窯火鼎盛,在陶瓷史上有著重要歷史地位。但由于中原文化為主流的歷史背景,以及山西地域民風淳樸,工農士商皆性格內斂不張揚,不善言辭與炒作等原因,大山之外的山西諸窯及其一些精美產品,至今如明珠蒙塵,未獲得應有重視。

唐代 “南青北白”的格局創立后,中國北方白瓷的工藝水平達到相當高度,山西眾多窯場也有突出貢獻,諸如晉北渾源窯、晉中的宋元介休窯、霍州窯,平定窯、盂縣窯,晉南的陽城窯等,不乏高質量產品。在為數不少的山西白瓷窯場中,必須提及霍州窯。一般古代窯場,都會根據用戶群體需求的不同,來制作不同質量的產品用以面對市場,產品有粗細之分。霍州窯的精細白瓷堪稱西北白瓷的佼佼者。

一、霍州窯的歷史及相關文獻記載

霍州窯位于霍州市西南白龍鎮的陳村,又有“彭窯”“西窯”“陳村窯”等別稱,唯“霍窯”稱謂更為廣泛。窯場創燒于金代,興盛在元代,至明清時的產品已經迥然不同,全部是普通百姓日用品。在山西可查的現代考古資料中未見宋墓有相關出土記錄,北宋之后的金代墓葬中始見,如山西省文鑒所孟耀虎老師發表在故宮博物院院刊上的一篇文章《山西汾陽東龍觀宋金墓葬出土瓷器的產地問題探討》,文中確認部分精美瓷器為金代霍州窯產品,雖然金代的出土瓷器中霍窯所占比例較小,但已足以推翻了一些學者的霍窯元代起源說。

后期的元代墓葬中已有大批精美物件出土,且范圍比較廣泛,不光山西境內,鄰近的周邊省市也有器物出土,甚至北京元大都遺址也有搜集到同類瓷片,足見霍窯的精細白瓷已經作為高檔器物在社會上層建筑廣泛使用。北京故宮博物院、上海博物館和臺北故宮博物院均有收藏,在早期的著作圖錄中被歸列在定窯系中,其中臺北故宮博物院標注為“霍窯系”。以上這些事實說明霍窯的歷史脈絡方面的結論是可信的。

在眾多名窯中,霍窯窯址發現較晚,在上世紀七十年代末期才在窯址調查中被認定,歷經數次科學發掘、業內多位專家學者的辛勤勞動,最終印證了多篇古籍文獻中提及的“彭窯”與“霍器”。至此,一代名媛初露芳容。

二、精細白瓷的特點及工藝特征

1.器形

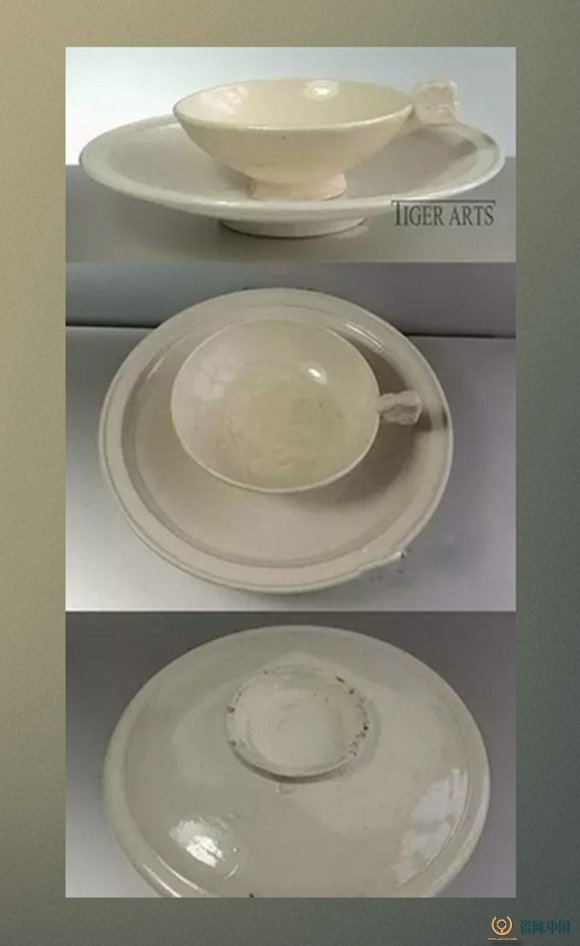

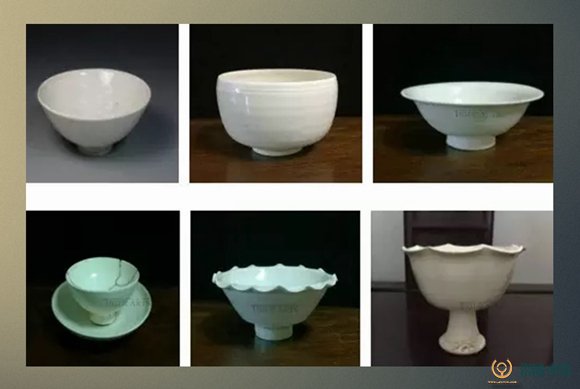

精細白瓷較常見的器形大多為碗、盞、洗、高足杯、缽、蓋罐等常見器形,高檔器形偶有仿宋代鋬耳杯、板沿洗等。一般走清秀小巧路線,杯盞與印花碗類大多小于其他窯口同類物件,輕盈秀美。高大立件極其少見,筆者近兩年走訪山西多處古玩市場均未見大件,也有古玩商拿手機圖片推薦兜售曰玉壺春之類立件,因未見實物,不能查證,所以不敢斷言。霍窯在器型上的特點可以總結為:胎薄體輕、比例恰當、小巧玲瓏,美感十足,甚至是人見人愛。

2.工藝特征

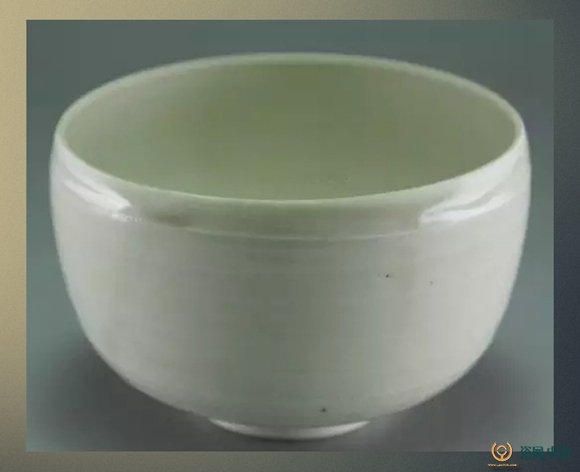

談及霍州物件,均為器壁纖薄、制作精細,器型比例掌握得非常恰當。一些杯盞類器物常在利坯成型后外壁壓制凹凸線條,使器壁呈瓜棱狀,或在折沿器物的口沿壓制裙褶花邊,這種做法明顯不利于清洗保存和使用,但卻增加了美感,這樣的制作方式在別的窯口鮮見;罐缽類器皿均微斂口,底部都以弧面急收至足墻方式處理,器形飽滿,剛柔有濟,并不失擺放時的穩健;盤、托一類器物多見折腰或折沿工藝,在器表外壁線與面的銜接處理上明顯技高一籌,非常得當,一些光素的托盤類,也會力求低矮,采用大弧面、微斂口來體現美感。在制作工藝上,霍州窯無疑是精工細作的典范。

少量的早期金代產品中,制作已經趨于規整,但器物的手工拉坯旋痕、接胎痕仍隱約可辨,因工藝與胎土至密度等問題,利坯過程中偶見坑洼與紋裂,筆者所藏的小缽(上圖最左)與孟耀虎老師論文中描述的汾陽東龍觀金代M44、M45兩墓中的白釉缽形體一致,器身都不同程度存在這個現象。

至元代成熟期后,產品出現多樣化,器物制作水平有較大提高,精致度的提升使霍窯有了比肩定窯的基礎,此時的器表圓滑平整,之前的手工利坯痕跡已經不再出現,只可見釉下纖細密集的竹刀刮削痕。這點與定窯所謂的“竹絲刷痕”如出一轍,而同期其他窯口器物的旋坯痕少有如此精細。此時定窯使用覆燒工藝,出產了大量“芒口”產品,而霍窯產品全部仰燒,從未見覆燒的芒口器,出于效率、產量方面的考慮,霍窯產品燒制時大多采用疊燒與支燒。

常見的大多數盤、碗、盞類物件內底刮澀圈就是疊燒時防止上下器物釉水粘連的方法之一;支燒方式多見于高足杯、小口徑茶碗等精致物件,方法是底足粘接三至五只支釘,使圈足與下面物件相隔離,下面的碗碟類器物往往會在內底釉面上留有支釘痕,這種支燒方式大量應用在霍窯與鄰近介休窯。霍窯的支釘圓潤飽滿,釘腳纖細,附件也是做得如此精致,是其他窯口鮮見的,從出土物件的支釘保留大多完好的情況來看,支釘與器物胎土質地完全一致,所以粘結性較好,這種精致支釘幾乎可以作為霍州支燒器物的標志性特征。

3.胎質

正如“格古要論”中“土脈細白”一說,此類白瓷胎土淘洗極其細膩,燒結密度相對很高,燒結成品有一定的透光性。在無釉的露胎部位和殘件斷口處肉眼幾乎看不到顆粒感,且白度極佳,基于胎土致密的前提,在北方尤其是山西黃土高原的沙質干坑保存環境下,露胎部位受沁程度微弱,大多數出土器物只進行簡單的水洗,大多可見到當年胎釉的真容,難怪在古代都可以冒充定窯來牟取利潤。經科學測定,胎土中Al2O3含量明顯高于定窯,在燒制溫度上也應略低,加之器壁纖薄,保存不善極易損壞碎裂,所以又有《格古要論》中“極脆”一說。

在胎質呈色上霍窯呈“干”“白”感官,露胎部位有白粉狀質感,與定窯胎質的“黏糯”感有較大區別,而比它的“近鄰”介休窯相比更加細白,盡管介休窯仍是可圈可點的名窯之一。

4.紋飾

眾多古文獻中不難發現,古人談及霍窯,均把其白瓷認定是仿制定窯的,至今仍有不少專家學者認為霍窯是仿定最成功的窯口。不可否認,古代窯工間的人員流動、技藝交流以及工藝上的借鑒是不爭的事實,但如果在大量實物面前,仔細觀察比較,還是能發現霍窯在紋飾方面與定窯差別較大,具有獨自的風格特點。

查閱現代研究者的資料中,有介紹霍窯裝飾手法含有刻花與劃花技法。這點筆者持懷疑態度,從接觸到的實物與收集到的資料中所見全部為印花器物,一直未見有刻與劃技法施用的物件,所以列舉實證均為印花器物,這方面與定窯裝飾上印、刻、劃多措并舉的技法有很大不同。常見紋飾有水波、花草、蔓枝、輪條輪花,動物紋有魚、鶴、雁、海獸、鹿、鵝等,人物方面只見俯臥嬰戲紋,少見的還有一種文字款識,一般為三字款或四字款。霍窯印紋也有簡單與繁縟之分,簡單如只飾海水紋,繁縟類多采用組合紋飾,含動物、花草以及文字款識的多用平面出筋的方式予以分區。霍窯印紋物件多為碗盞類,共同的特點是內底刮澀圈,澀圈內仍印紋飾,紋飾以輪花居多。

霍窯紋飾的整體特點是纖細硬朗、簡潔明快、層次清晰、布局對稱,線條流暢,偏重地域風格,民俗風氣濃厚,除文字款有倫理訓義之外,幾無政治色彩。

5.釉色

霍窯整體釉色光亮,釉層厚度偏淺,視感上白度高于定窯,前期金代器物普遍存在施釉不勻,釉層較元代物件略厚,在器表有轉折角度的部位略有積釉現象,積釉處略垂,與定窯的“淚痕”原理相似,呈色相對泛青,推測與當時的釉料含鐵量和開始采用煤做燃料時,窯工尚不能熟練掌握爐內燒制氣氛等原因有關。后期元代成熟興盛時期,這些不足均大為改善,施釉均勻、釉色勻凈,胎土的淘洗較前更加白晰,胎釉結合則更為緊密,使產品的質地更加精良。霍窯器因釉層薄、白度好,除燒制原因的殘次品外,成功產品趨同性一致,純白、清透為主旨,釉光如披水,無油膩感,玲瓏剔透,與定窯產品追逐的玉質感也有很大不同,沒有定窯不同時期出現的豬油白、象牙白、乳白、白閃黃等不同色調,與介休窯半乳濁、微牙黃的釉色更易區分。

三、霍州窯鑒賞中存在的問題與收藏現狀

1.霍州窯起源年代的問題

現今有專家學者否認金代起源,堅持元代創燒的學說缺乏嚴謹性。盡管面世器物元代居多,僅從數量和典型器物的標型學特征來定論,終究片面。窯址沉積層的發掘也缺乏紀年證據出土,但墓葬考古卻是最有效、最有說服力的。前文引用孟耀虎老師考證汾陽東龍觀金墓出土霍窯瓷器,就是墓葬考古定論的成果之一,《中國出土瓷器全集山西卷》一書收錄了一件晉南侯馬墓葬出土的內底刮澀圈的霍窯白釉盤,澀圈上墨書“明昌三年十二月廿買了一十個”非常明確地標明了金代章宗的紀年月日,故宮博物院館藏的霍窯印花碗也有明確的紀年墨書。

2.霍窯仿定學說

古籍文獻里記錄的觀點,認為霍窯一定是仿制定窯的,而且是仿制得非常成功,達到幾可亂真的地步,在沒有充足的比較分析下,今人大多也人云亦云。本文在前面介紹霍窯的胎釉與工藝特征時,已有意從各個方面進行了兩窯的比對區分,事實已經確認霍窯與定窯沒有工藝上的刻意借鑒。如果要猜測霍窯從金代創燒如何短時間內便步入成熟的答案,其功勞也一定是臨近窯場介休窯的貢獻,介休窯也燒制了大量白瓷,風格與霍窯最為相近,有時兩窯風格相近的精細白瓷區分問題倒是頗有難度,筆者與多位山西古玩從業者請教此事,均未得到有理有據的準確答案,大多是從精細度上再細分差別,更精細者為霍窯的模糊推斷。無奈,現實的藏品交流中主要采用以這種經驗論為主導的鑒別方法。

3.霍窯產品年代上的金、元之分

關于這個問題至今也無更好的判別手段,筆者已經從胎色、釉質方面簡單闡述,元代釉層稍厚,易積釉,積釉處釉色大多泛青,胎質與元代相比略顯粗松,手工利坯痕跡明顯,刮削過程中易出現坑洼與縫隙,而元代產品則普遍更加精細,但這些判點仍未擺脫“經驗論”的范疇,無法排除同期產品中的個體差異,并非科學論斷,相反在浩瀚的中國古代陶瓷面前,如無確鑿的考古出土證據作為輔證時,過分強求斷代細化,反倒有害無益,也是不科學、不嚴謹的。

4.霍窯的歷史地位問題

《格古要論》中“不甚直錢...賣骨董者稱為新定器,好事者以重價購之...”的記錄中霍窯看似很低端,而且在商業行為中涉嫌欺騙行為,似乎值得推榷。《格古要論》成書于明初,這個時期是漢民族驅逐少數民族重新建立政權的初始階段,鐵騎凌辱之后,正統文化推翻否定游牧民族文化的頂峰時期,觀點難免偏頗,蒙元民族尚白,加之器物精美,不可能不為統治階層所注意,元大都遺址發掘的遺存與現藏于杭州歷史博物館1987年市區朝暉路出土的元代窖藏都有有力說明了霍窯產品為當時上層社會廣泛使用且珍視。

5.收藏實踐中注意的問題

對霍窯的認識未清晰之前,以山西為主體的民間古玩從業者疏于研究,商業交流時稱謂多樣、價格較低。當各種學術信息公開,霍窯逐步為古陶瓷收藏者所珍視、追逐,直到成為山西古陶瓷收藏的熱門品種時,價格已經逐步高企。與其它名窯一樣,高額利益之后,精仿、高仿隨之而來,作為收藏者唯有戒貪戒躁,沉淀身心,努力提高自身鑒賞、學習水平,并虛心進行市場實踐,才能有所斬獲。