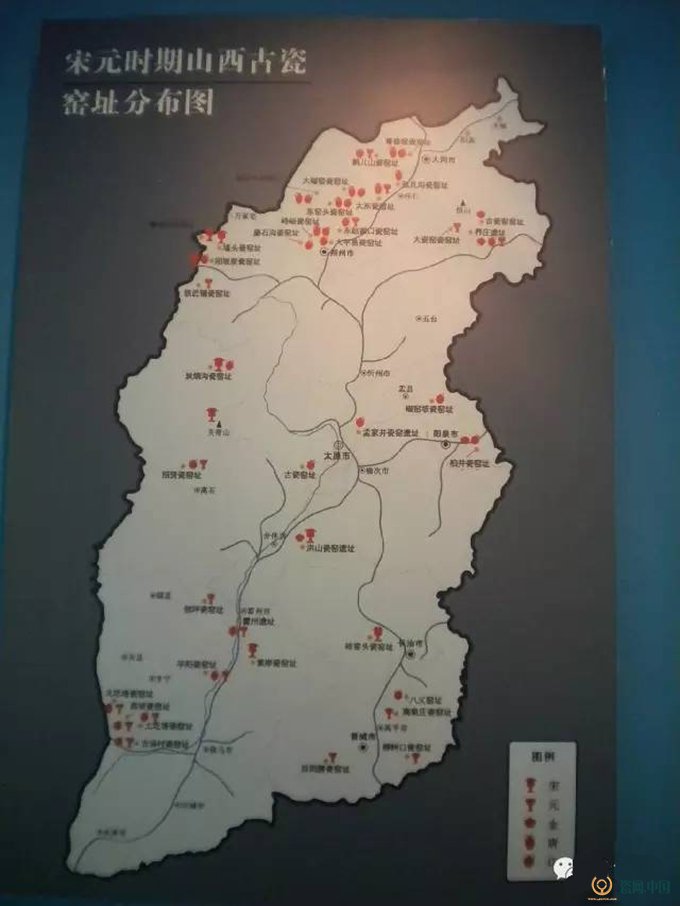

山西古瓷窯址分布圖

陶瓷,是中華文明的一朵奇葩,是我國文化遺產的重要組成部分,隨著我國文化事業的繁榮發展,陶瓷文化遺產的研究保護工作也得到了持久的關注和更多的重視,使得我國的陶瓷文化得到了很好的保護和傳承。作為古代陶瓷生產大省的山西,在陶瓷文化遺產的相關工作開展上也取得了良好的效果,同時,也面臨著很多問題和不足,需要我們正視和引起高度重視。

山西是我國古代陶瓷生產的主要地區之一,豐富的制瓷原料、充沛的水源、優質的燒瓷燃料以及便利的交通,造就了陶瓷藝術成就的輝煌,歷史上燒造陶瓷的窯址遍布全境,僅方志史料記載的就達50余處,燒造歷史久遠,品種豐富。建國以來,經過半個多世紀的努力,山西在陶瓷文化遺產的保護方面也取得了一定的成果,然而,與其它主要產瓷省份,如河北、河南、陜西、江西等相比卻比較落后,研究保護工作的開展相對滯后。山西陶瓷的考古工作始于20世紀60年代,進入70年代后期,隨著全國性的瓷窯調查的全面展開,山西也取得了豐碩的成果。1977至1978年,山西省陶瓷史編寫小組“調查了省內二十六個縣、市的六十四個古窯遺址,采集了古陶瓷標本3萬余片(件)……”。此次調查基本摸清了山西境內的瓷窯分布情況及燒瓷面貌,也印證、糾正和補充了史料的記載,為以后的進一步研究工作提供了重要的資料。然而,頗為遺憾的是,這批資料至今尚未全面公布。進入21世紀,山西的陶瓷保 護工作在之前的基礎上,又有新的進展,但仍舊停留在初步的調查發掘階段。

截止目前,已發表的文章中涉及山西瓷窯遺存約有20余處,依資料發表的先后計有:大同青磁窯、介休洪山窯和南街窯、太原孟家井窯、霍州陳村窯、渾源古瓷窯、界莊窯、青磁窯、大磁窯、長治八義窯、盂縣磁窯坡窯、交城磁窯村窯、懷仁小峪窯、鵝毛口窯、臨汾龍祠窯、峪里窯、晉城柳樹口窯、朔州峙峪窯、臨縣招賢窯、平定柏井窯。其他資料中除上述所羅列之外,還見有河津北午芹窯、河曲陽坡泉窯、陽城窯畔溝窯、興縣炭煙溝窯、鄉寧西坡窯等。從上述材料可以得知:山西陶瓷生產歷史悠久,內涵豐富,器物品類齊全,色彩絢爛,裝飾技法多樣。山西陶瓷燒造始于唐代,發展于宋,金元時無論在規模還是質量都達到了高峰,明清延續燒造,一直持續至民國,前后歷經一千余年,綿延不斷。從釉色來看,以黑釉和白釉瓷為主,青釉、三彩、紅綠彩、白釉黑褐彩、黑白釉、醬釉、茶葉末釉、黃釉、絞胎、絞釉(包括絞化妝土)、窯變(油滴、兔毫等)、鈞釉、綠釉、琉璃、琺華、孔雀藍釉、青花等兼而有之。裝飾技法上,素面、畫花、剔花、刻花、劃花、印花、鑲嵌、堆、貼、鏤、雕無所不用。器物器型包羅萬象,碗、盤、罐、瓶等生活實用瓷最為大宗,瓷塑類生活玩具常見,瓦、脊飾等琉璃建筑大量生產,佛像類瓷塑也有。匣缽、支墊具等裝燒工具和窯爐遺存多有發現。瓷窯遺址的調查發掘,只是資料收集的過程,對發掘資料的進一步深入探索才是學術研究的真正目的和意義所在。

大同青磁窯豐富的瓷片遺存

霍州陳村窯細白瓷標本

山西陶瓷研究成果

關于山西陶瓷的綜合性研究文章并不多,水既生先生可謂首開山西陶瓷研究的先河,發表了多篇頗有影響力的文章。在《山西古代陶瓷裝飾技法》一文中,水先生通過對古窯址標本的研究,獲得了山西古代陶瓷的坯胎裝飾、釉面裝飾和彩繪裝飾三個方面的裝飾技法。1984年發表的《山西古代窯具及裝燒方法》,文章中結合窯址標本,系統論述了山西古代燒瓷過程中使用的主要窯具,以及山西古代瓷器的裝燒方法。這也是學術界對瓷器裝燒工藝方面的最早論著之一。《山西古窯址中所見黑釉剔劃花瓷器》和《山西古窯址所見油滴和兔毫》則是對山西某一類產品的綜述。《山西陶瓷考古存在的幾個問題》一文,首次從考古的角度,提出了山西陶瓷文化遺產研究保護中存在的問題。其它所能見到的文章中,涉及的研究方向有:對某個窯址中某一類或幾類產品的研究;對不同窯口間相似品種的對比研究;對某一陶瓷品種或某類器物的研究;對某個時期陶瓷的研究;還有對山西陶瓷的科技測定研究以及綜合性研究。另外,有關山西陶瓷的研究專著至今唯有1984年由上海人民美術出版社和日本美奈美聯合出版發行的《中國陶瓷全集28·山西陶瓷》和2008年由科學出版社出版的《中國出土瓷器全集·山西卷》。兩本著錄皆按照歷史發展順序,收錄了不同歷史時期墓葬和遺址出土的陶瓷及標本,只是前者收錄資料較后者要少,多陶瓷碎片標本,后者側重于完整標本的收集。前者還收錄了現當代陶瓷研究所復原工藝后生產的仿古瓷器。另外,2013年由故宮博物院主編的《故宮博物院藏中國古代窯址標本·山西、甘肅、內蒙古卷》中,收錄了故宮歷年來考察山西窯址所采集到的精品標本,為山西陶瓷的研究提供了重要的實物資料。盡管山西陶瓷的研究保護取得了一定的成績,但還存在很多問題和不足。

山西陶瓷研究保護進展

縱觀我國陶瓷文化遺產的研究保護,大致可分為三個階段:第一階段,是結合文獻對窯址的考古調查、發掘、整理及成果公布階段;第二階段,是對陶瓷的綜合深入研究,包括對某一區域、或某一時間、或某一類陶瓷的探究,不同地區間相似面貌陶瓷的對比研究,對陶瓷的物理性質、成分等的科技分析研究等;第三階段,是對陶瓷文化遺產的保護規劃,工藝復原,開發利用等相關問題的探索實施。目前,河北磁州窯、陜西耀州窯、浙江南宋官窯、江西吉州窯、湖南長沙窯等諸多瓷窯,已完成了前兩個階段的保護工作,第三階段的工作已開始實施或持續進行中。而山西陶瓷文化保護的基礎性工作開展還比較薄弱,仍主要停留在對窯址的考古調查、試掘的起步階段,所發表的資料皆為簡報形式,發掘報告專著至今為零。這也是山西陶瓷文化保護的主要不足之處。此外,保護中還面臨著其他一些突出問題。首先,保護力度不夠,多數瓷窯遺址遭受破壞甚至永久消失。山西古代遺留下來的窯址大多位于窮鄉僻壤,交通不便,經濟欠發達,給保護帶來了很大的阻礙。自然的風雨侵蝕,日常的生活生產活動,如火如荼的城鄉基礎建設,日益猖獗的盜掘活動,使得窯址遭受嚴重破壞,瓷窯遺存被埋入房屋道路之下,大量珍貴的陶瓷標本被盜賣,瓷窯遺址所蘊含的文化信息丟失甚至消失殆盡。

太原孟家井窯址出土的口哨

目前,山西的多數窯址,尤其是名氣較大者,破壞最為嚴重,地面遺存遺物幾乎蕩然無存。上世紀90年代,太舊高速公路修建,平定柏井窯慘遭破壞,現已難覓蹤跡。臨近的盂縣磁窯坡窯早已深埋于農田之下。在城市建設中發現的晉城澤州窯址和介休南街窯址,永遠地消失在鏟車的揮舞中。類似的悲劇還在日復一日,年復一年地重演!據不完全統計,截止2013年,全國已公布七批次文物保護單位,其中全國重點文物保護單位中,山西僅有介休窯和霍州窯兩處瓷窯遺址入選,且都為2006年第六批才公布,省、市縣級文物保護單位14處,文保遺址數目僅占總山西瓷窯遺存數目的1/5,與其他兄弟省份相比差距很大。山西陶瓷文化遺產的保護不足,由此可管窺一斑。

盂縣磁窯坡窯址遠眺

太原孟家井瓷窯遺址傾圮的窯爐

其次,傳統制瓷技藝正在逐漸失傳。解放后,中國陶瓷行業重新煥發生機,各地成立了陶瓷研究所、陶業公司,有專門的課題小組,負責傳統制瓷工藝的復原和科技研發創新。當時山西省內的山西省陶瓷公司、雁北地區陶瓷研究所等科研單位積極探索,遵循傳統制瓷手法,成功復燒出了包括油滴、兔毫等在內的各種陶瓷品種,并獲得了胎、釉的配比,燒造溫度等珍貴的實驗數據,創燒的陶瓷新品種還多次榮獲國際大獎。然而,隨著社會的發展,技術的革新,燒瓷觀念的轉變,傳統生產方式逐漸遭到淘汰,陶瓷公司和研究所也大多改制或倒閉,諸多原因導致傳統制瓷技藝面臨瀕臨失傳的局面。此外,一些制瓷老藝人或傳統制瓷文化傳承人的退休和相繼離世,也使得古代陶瓷文化遺產陷入后繼無人的絕境。筆者在調查山西瓷窯的過程中,于2008年在太原孟家井結識了已近耄耋之年的制瓷藝人宋只河師傅。宋師傅自小隨父輩來到孟家井開始燒瓷,據宋師傅講述,他們燒制的陶瓷從取土、制坯、裝飾到入窯燒造,每一步工序都沿用了父輩傳承的燒瓷技法,依照舊法,古老的制瓷文化在這里得以延續,直到20世紀50年代才因瓷廠倒閉而歇業。地面現存的兩座廢棄饅頭窯,便是宋師傅他們燒造瓷器時的窯爐,是在老窯的基礎上改建而成。筆者曾在窯床一角采集到兩件疊落在一起的民國時期的青花碗,最下面用碗式墊缽支墊,碗坯口朝下疊燒,器坯間以墊砂間隔,這是采用了古代的筒式匣缽內多件疊燒的裝燒工藝。遺憾的是,宋只河師傅現已作古,同他一起作瓷的藝人或搬遷他處,或已過世,傳統技藝逐漸失傳,留給世人的只有傾圮的窯爐和累累殘瓷碎片。目前,山西省唯一的傳統手工技藝陶瓷類非物質文化遺產項目是于2006年,以平定張聰父子為申報主體的“平定黑釉刻花陶瓷制作工藝”(遺產編號Ⅷ-10)。

河津呂氏祖傳琉璃工藝廠復原的琉璃制品

最后,山西陶瓷實物標本收藏分散,破壞了資料的完整性,不利于進一步地深入研究。目前,山西陶瓷標本主要收藏在各大文博單位,少量的流入學者、文物販子等個人手中。主要的收藏單位有北京故宮博物院、山西省考古研究所、山西博物院、山西省陶瓷公司以及山西省內的各市縣文博機構。北京故宮博物院收藏的標本主要為1962年和1977年間,由陳萬里、馮先銘、葉喆民先生等老一輩陶瓷大家調查所得,因調查時間早,遺址保存較好,遺物比較豐富,所以這批資料中保存了大量彌足珍貴的標本。山西省考古研究所是收藏山西陶瓷標本最多的單位,經過幾十年的考古調查發掘,基本摸清了山西主要瓷窯的燒造面貌。山西博物院保存了山西十余處主要窯口的標本,為上世紀八十年代末至九十年代初,由李勇、王愛國先生采集所得,其中不乏精美標本。山西省陶瓷公司(現為山西省玻璃陶瓷工藝公司)收集的標本,是1977至1978年間由山西省陶瓷史編寫小組考察所得,幾乎涵蓋了山西境內分布的所有瓷窯品種,是目前保存山西陶瓷標本品種最全,精品最多的單位。山西的陶瓷標本分散各處,大多未經系統整理公布于世,不利于對陶瓷燒造面貌的完整把握,這在很大程度上阻礙了山西陶瓷文化遺產的保護進程,在發掘資料匱乏的現狀下,這些資料的珍貴性不言而喻。

原山西省陶瓷公司(現為山西省玻璃陶瓷工藝公司)