山西在古代,是產瓷大省,境內窯口多達幾十處,渾源窯是當中的典型瓷窯。

渾源窯瓷器碎片標本

生活所及,處處都有陶瓷的影子:

農家常用的碗、盤、盆、缸,喝水的杯子、喝酒的酒盅、沏茶的茶壺,以及腌菜的大甕、儲糧的淺子、放油的油壇等,還有瓷枕、陶人、砂罐、琉璃……

凡是生活中人們想得到的、工匠捏得出的泥工作品,都可以經過燒制成為一件實用而美觀的器物。

瓷塑水月觀音

渾源窯在恒山腳下,燒制的瓷器獨具風格, 尤其是瓷塑的精美程度,在中國陶瓷發展史上占有一席之地。

歷史悠久的古窯址

渾源窯址

上世紀80年代,李知宴先生提出了“渾源窯系”的概念,此系包括大磁窯、界莊窯、青磁窯、古磁窯等窯口。

渾源窯址位于雁北山區的大山深處,山髙路險少有人煙。

《遼史·肖阿古只傳》中有“天贊初(922年)與王郁略地燕、趙,破磁窯鎮”的記載,其中的“磁窯鎮”正是渾源窯的所在地。在遼金時期,該地淪為遼國的管轄區域。

渾源窯始燒于唐,興盛于宋、遼、金,元初廢燒,是山西境內古瓷窯中有記載可查的少數幾個燒造陶瓷歷史最久的瓷窯。

渾源窯的創始階段

燒瓷品中以白釉、黑褐釉、黃釉及唐三彩為主,其中白釉器具占多數。

白地剔花圓盤 金代 高 7cm 口徑 31.5cm 底徑12cm

白釉的瓷胎為純凈的瓷土,這與該地豐富的瓷土礦資源有關,而黑、黃、褐釉瓷的胎則是由煤矸石與瓷土混合而成,因而瓷胎呈現出灰白或灰黃色。

白瓷器型以碗為主,碗身較淺,底有平底、玉壁底及圈足三種,平底及圈足施釉不到底,露胎。

玉璧底碗的底足心有施釉與無釉之分,碗內有3個支燒痕;有里施白釉、外施黑釉的碗,這種裝飾唐代中僅河南鞏縣窯有類似制作,但鞏縣窯釉面不光亮,外釉烏黑,渾源窯則釉面光潤,外釉介于黑、褐之間,具有其獨特風格。

此外,還發現有褐釉、黃釉席紋缽、罐瓷片標本,胎體瓷化程度較高,釉面純正光潔,席紋古樸大方。

宋金時期

渾源窯窯廠擴大,瓷器品種增多,有白釉、黑釉、褐釉、黃釉、青釉、茶葉末釉、白釉剔刻花、黑釉剔刻花、白釉印花、鈞釉瓷、白底黑花瓷、鑲嵌瓷等,異彩紛呈。

器型有碗、缽、罐、瓶、瓷枕、瓷塑像等。

渾源窯燒制瓷器如此繁多,這不僅在雁北地區,在山西其他瓷窯中都是比較少見的,彰顯了渾源窯工匠師的智慧、才情,讓人敬佩不已。

渾源窯瓷塑

技術領先,精品閃耀

渾源窯瓷器品種豐富,裝飾技法多樣,有劃花、剔花、印花、筆繪、貼花、鑲嵌等,其中以黑釉剔花、鑲嵌瓷最富盛名。

黑釉剔花是宋代民間瓷窯的裝飾技法之一。所謂剔花,即是先在器物坯體表面施釉,并刻劃出紋樣,然后將紋樣以外的釉層剔去,露出胎體。器物燒成后,釉色與胎地形成對比,花紋具有淺浮雕美感,裝飾效果頗佳。

渾源窯燒制的黑釉剔花瓷以瓶、罐為多,剔刻刀法純熟,紋飾流暢,風格粗獷、奔放,具有濃郁的塞北民間藝術風格。

黑釉剔花瓶

黑鲉剔花深腹碗 金代 高 16cm 口徑 30.7cm 底徑 15.5cm

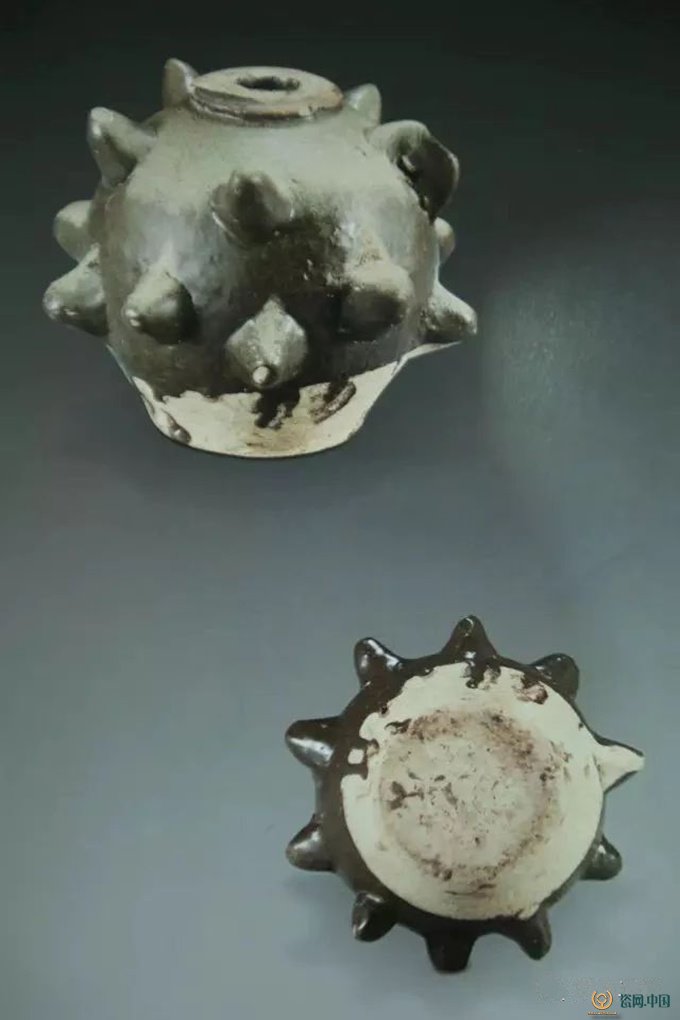

黑褐釉蒺藜炮罐 元—明代 高 14.5cm 口徑 6cm 底徑 8.5cm

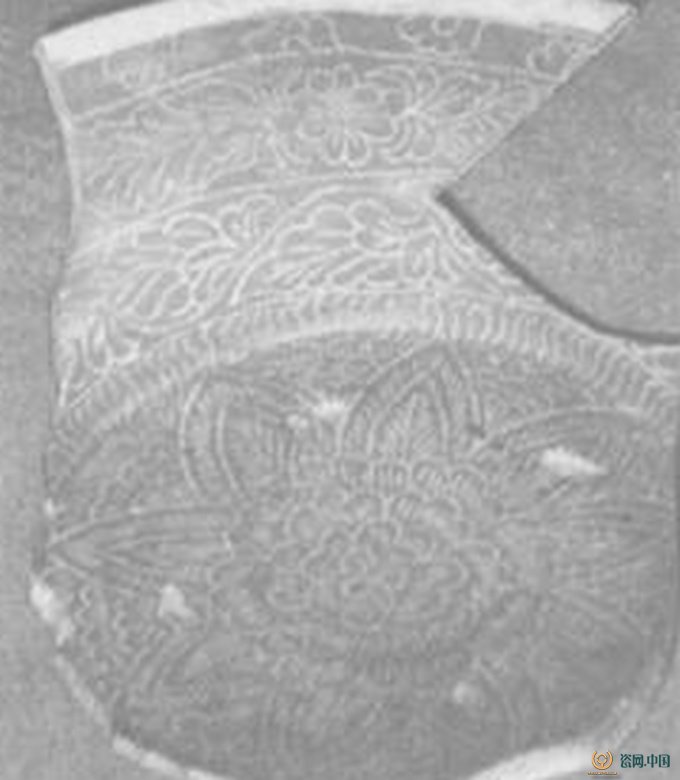

鑲嵌瓷是渾源窯青瓷中的獨特品種,體現了該窯最高的燒造技術。其制作方法是先在器物胎上刻劃出紋飾,然后在刻劃的凹槽內填上白色化妝土,再經修胎后,施青釉入窯燒制。

由于坯體呈青灰色,而化妝土為白色,燒成后形成了青地白花,別致而富藝術性。

目前在渾源窯發現的鑲嵌青瓷器主要有碗、盤、枕,其裝飾題材有牡丹、菊花、禽鳥、網格紋、米字點等。

渾源窯鑲嵌青瓷是金代晚期裝飾技法較為獨特而講究的品種,是以往陶瓷考古中所罕見的一個品種,它過去被認為是朝鮮獨有的“鑲嵌瓷”,其實在中國古代就有燒制。

青釉刻花纏枝紋碗

渾源窯鑲嵌青瓷的標本

正面牡丹紋青地白花細刻嵌瓷板

青地白花粗刻嵌瓷板

渾源窯是具有悠久產瓷歷史的古瓷窯,因戰亂等歷史原因,淡出了人們的視野。