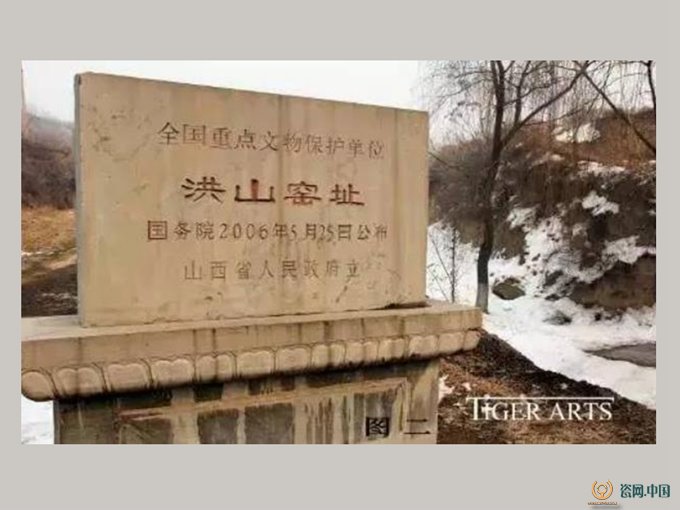

介休,位于晉中平原南麓,是素有“三賢故里”之稱的一片厚土,因春秋時(shí)有“割股奉君,不言祿”的晉國名士介子推死后葬休于此處而得名。介休境內(nèi)的洪山有一座專為開發(fā)治理洪山泉水灌溉而建成的“源神廟” 宋代第三位皇帝真宗趙恒掌政期間,大中祥符元年在廟內(nèi)立碑,由趙珉、徐赟(yūn)二人合撰四六文,銘《源神碑記》,除大篇幅記載了當(dāng)?shù)仫L(fēng)景地貌、制水功績(jī)外,碑陽徐赟撰文部分的文中也有“爐灶吹頻,洙風(fēng)扇出。高士云集,興船頻屆。陶剪翠珠,名彰萬載” 碑陰有“瓷窯稅務(wù)任韜”和“前瓷窯稅務(wù)武忠”的文字記載,這些零星的篇幅文字卻真實(shí)地記錄了一座名窯當(dāng)時(shí)的盛景。除厚重的人文環(huán)境、優(yōu)美的自然風(fēng)景之外,因當(dāng)?shù)睾恿鳌⒋墒⒚禾康荣Y源充足,在歷史長(zhǎng)河中不世出的誕生了窯火延續(xù)千年、世人矚目的一代名窯——介休窯。

歷史上北方多戰(zhàn)亂,而介休窯作為獨(dú)立窯場(chǎng),從宋初至清代,到民國斷燒,燒制歷史跨度大、從未間斷,在北方實(shí)屬罕見,是名符其實(shí)的“三晉瓷都” 其工藝多樣、產(chǎn)品豐富,創(chuàng)造了無數(shù)佳品,在北方陶瓷工藝史上地位重要。

介休窯博采眾長(zhǎng),在發(fā)展較早的磁州窯、定窯的風(fēng)格基礎(chǔ)上,并借鑒融合了山西境內(nèi)諸多其他窯場(chǎng)的工藝技法,逐漸形成了自己工藝特點(diǎn)和藝術(shù)風(fēng)格,在山西諸窯中占據(jù)重要位置。其產(chǎn)品質(zhì)量好、風(fēng)格鮮明的,每作為重要品類被大量收錄于各大博物館與私人藏家,其中山西省域內(nèi)的山西博物院、介休博物館、晉中榆次區(qū)的道蒞藝術(shù)館等公眾機(jī)構(gòu)均把介休窯產(chǎn)品作為山西古陶瓷的代表進(jìn)行重點(diǎn)展示。

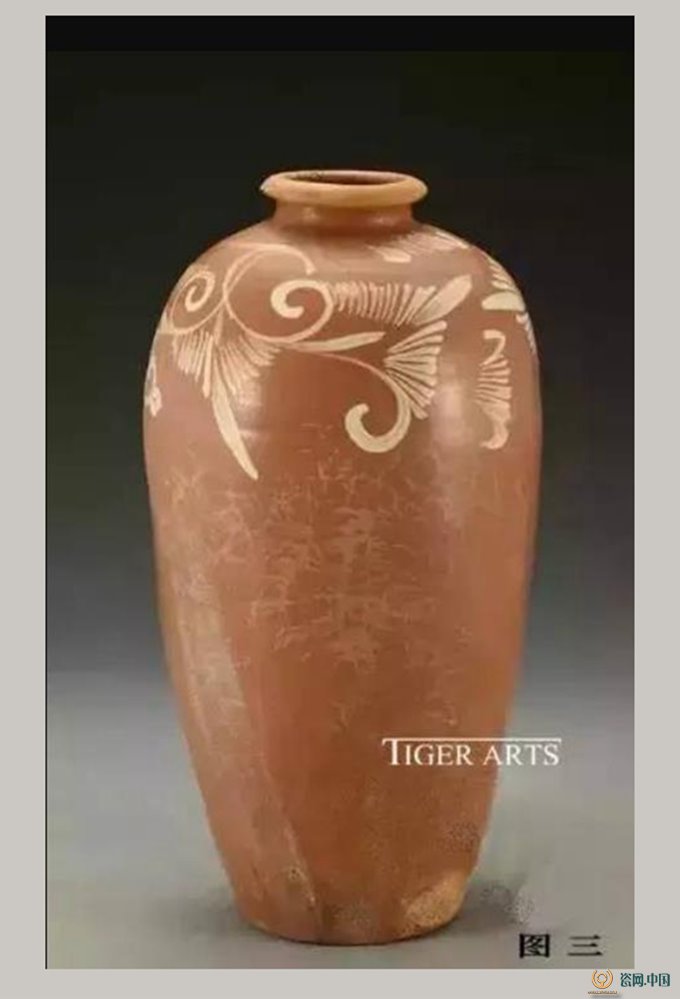

介休窯的宋金時(shí)期產(chǎn)品公認(rèn)最佳,在燒制白瓷的基礎(chǔ)上,尚有大量釉下彩繪的白地畫花器物,紋飾工藝上仍在山西諸窯中出類拔萃。其中一個(gè)品類更是以質(zhì)樸的風(fēng)格、獨(dú)特的藝術(shù)內(nèi)涵,深深吸引著古陶瓷愛好者的目光,這就是介休窯的釉下赭粉彩繪瓷。

2013年CCTV4《國寶檔案》欄目曾推出兩期介休窯的專題,其中一期欄目介紹的對(duì)象即為宋代介休窯的一件赭彩畫花瓜棱罐,片中詳細(xì)介紹了這種民俗風(fēng)格的日用品與當(dāng)?shù)匕傩盏膶徝婪绞脚c生活習(xí)慣之間的關(guān)系,能夠感受到一種濃郁的地域特征。

這種赭彩技法是山西窯口的特色裝飾風(fēng)格之一,河北、河南地區(qū)磁州窯系制品中采用“柿紅彩”裝飾則出現(xiàn)在元明時(shí)期,除介休窯外,山西境內(nèi)也只有有霍州窯、交城窯、長(zhǎng)治窯等少數(shù)窯場(chǎng)出產(chǎn)少量這類赭彩產(chǎn)品,唯介休窯應(yīng)用最為廣泛,產(chǎn)品質(zhì)量尤為上乘。

介休窯的赭彩瓷大致可以分為兩種,一種是白地赭彩畫花類型,另外一種是赭彩為地,白粉繪畫紋飾,而后者相對(duì)較少。兩者共同特點(diǎn)是均施用化妝土,化妝土的應(yīng)用,直接提高了產(chǎn)品美潔度。因介休窯大宗產(chǎn)品均面向民間百姓日用需求,則降低成本采用混合坩石為胎質(zhì)的大部分產(chǎn)品胎質(zhì)顆粒粗糙,呈灰褐色,折中方法就是利用化妝土掩蓋胎質(zhì)缺陷,既可美化胎體白度,又可使之器壁平滑,更使得彩料紋飾與潔白器身相互映襯,取得突出的視覺效果。

一、 赭彩產(chǎn)品類型與紋飾特征

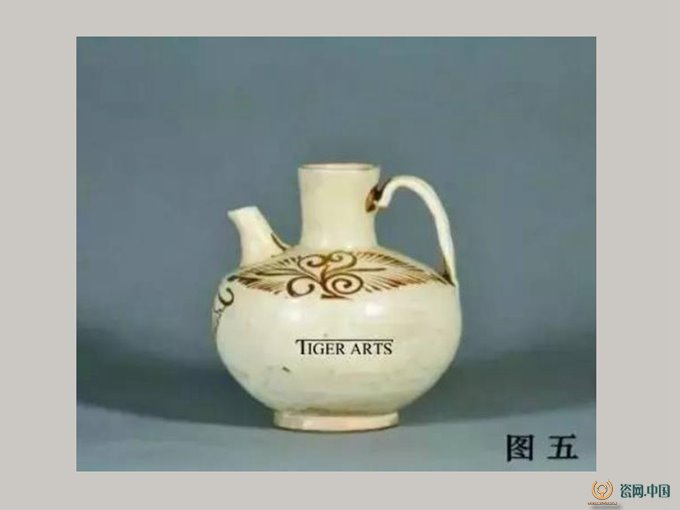

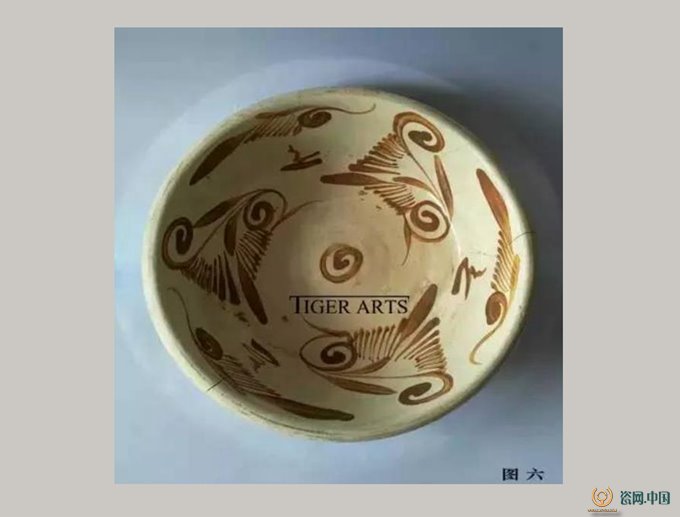

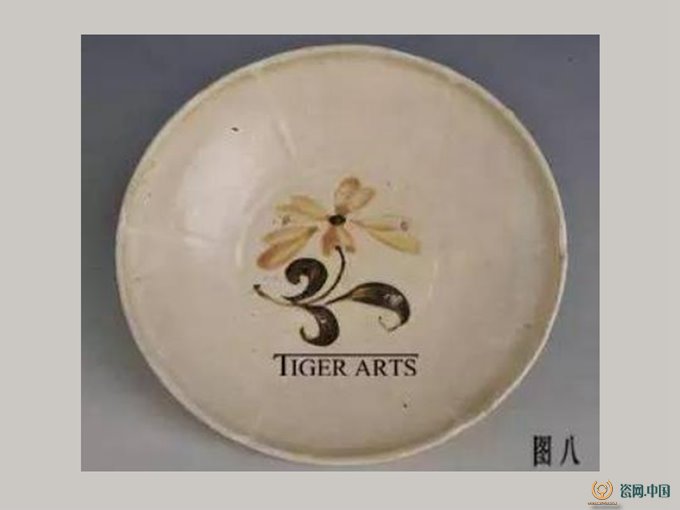

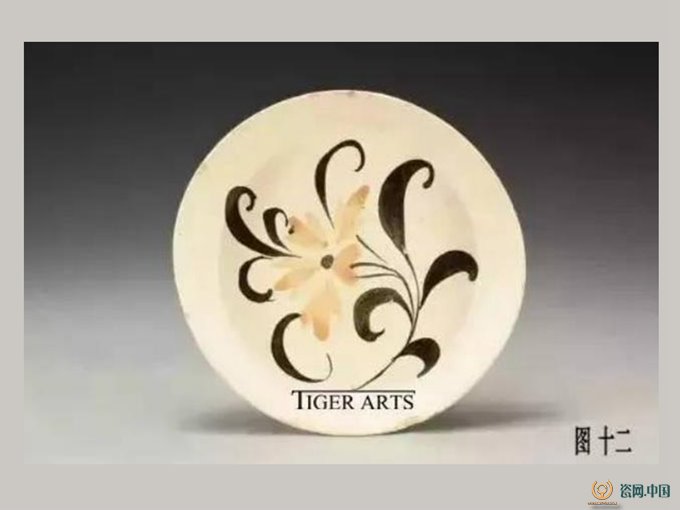

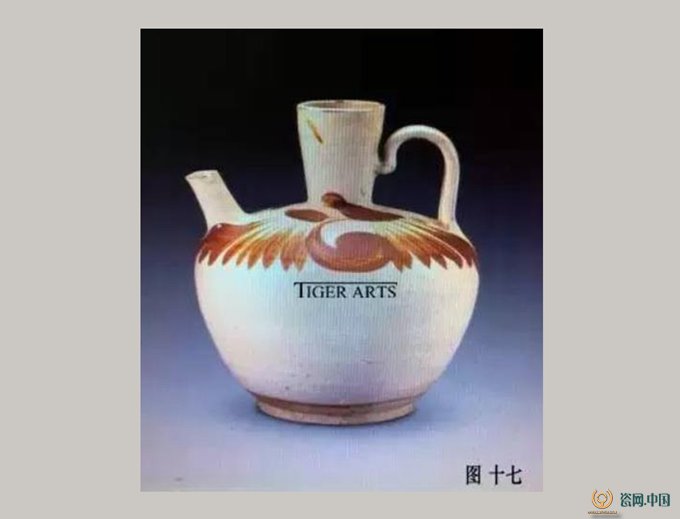

介休窯赭彩產(chǎn)品涵蓋廣泛,以罐、盆、壺、瓶、盤碟等為主,基本多是民間百姓日用品,絕大多數(shù)介休窯日用功能的赭彩瓷在器形上與同類白瓷并無二致,即使一些特殊物件,也沒有證據(jù)表明為赭彩瓷類的專屬器形。宋金期間的赭彩瓷基本單一采用赭粉彩料描繪紋飾,金代期間也大量出現(xiàn)與黑花紋飾混搭,以赭彩作為中心紋飾的雙彩產(chǎn)品,常見于瓷枕、盤、粉盒等物件。

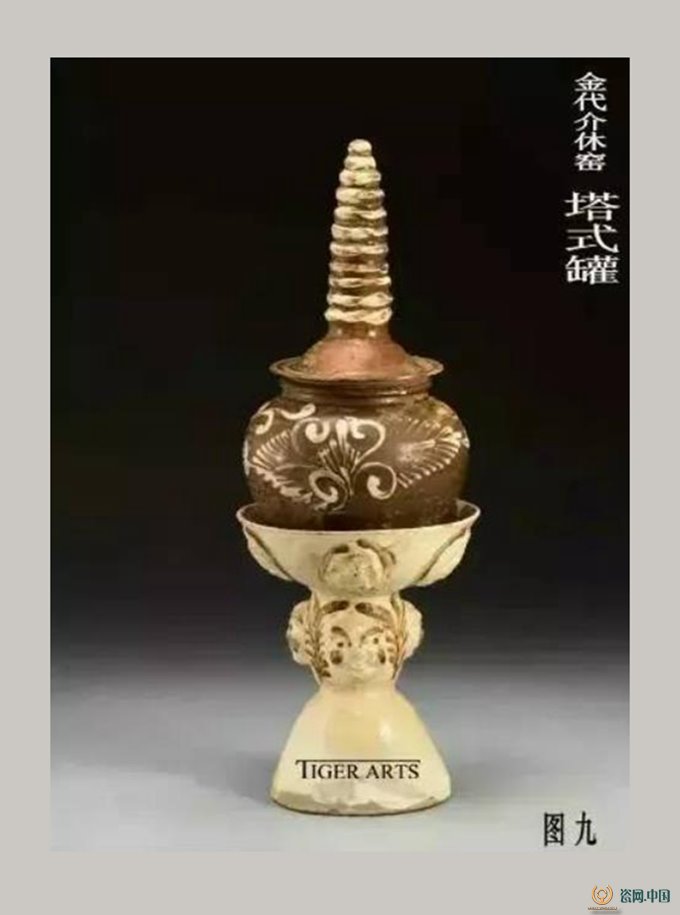

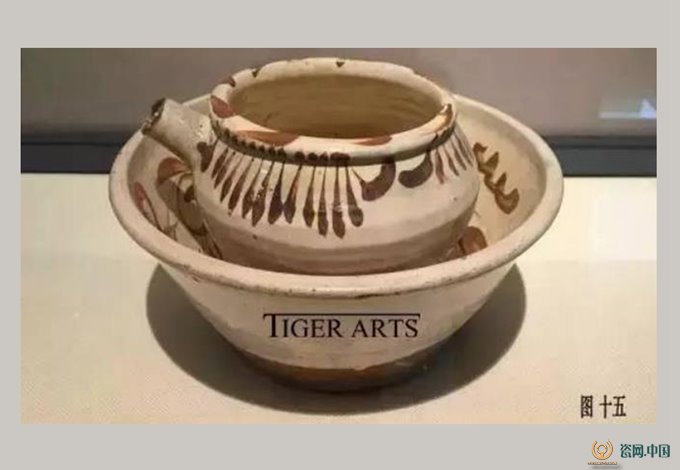

除大量實(shí)用器之外,也偶見其他特殊器物,如下圖赭地白花組合式塔罐。

這件塔式罐應(yīng)為與宗教色彩相關(guān)的特殊明器,與唐代流行制式已有較大演變,用途一致,寄語亡者在冥界的富足生活與來世超生,是本土傳統(tǒng)喪葬觀念與外來宗教文明結(jié)合的產(chǎn)物。此件立式托碗之上的塔罐用彩方式即為前文提到的赭地白花器物。

山西介休博物館展示的的一對(duì)金代點(diǎn)赭彩的獸面塤則是一種民間吹鳴樂器,這對(duì)塤則充分顯示了介休窯工匠的技藝別具一格、裝飾技法多樣,用赭彩點(diǎn)綴增添了獸面紋飾的雅致、生動(dòng),獨(dú)特的地方風(fēng)格無以倫比。

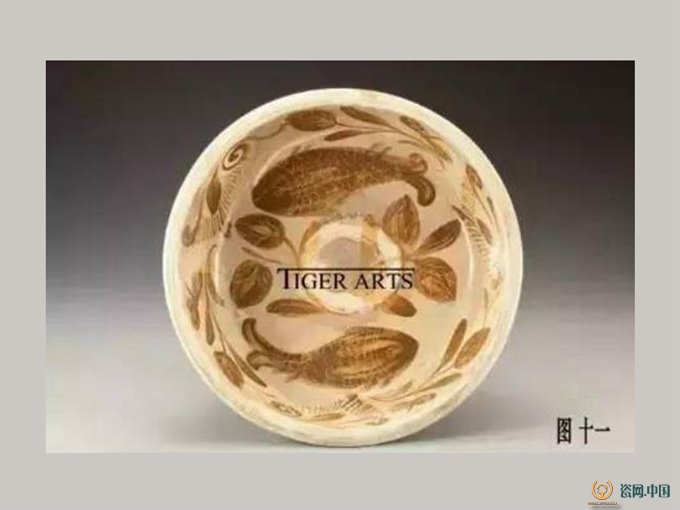

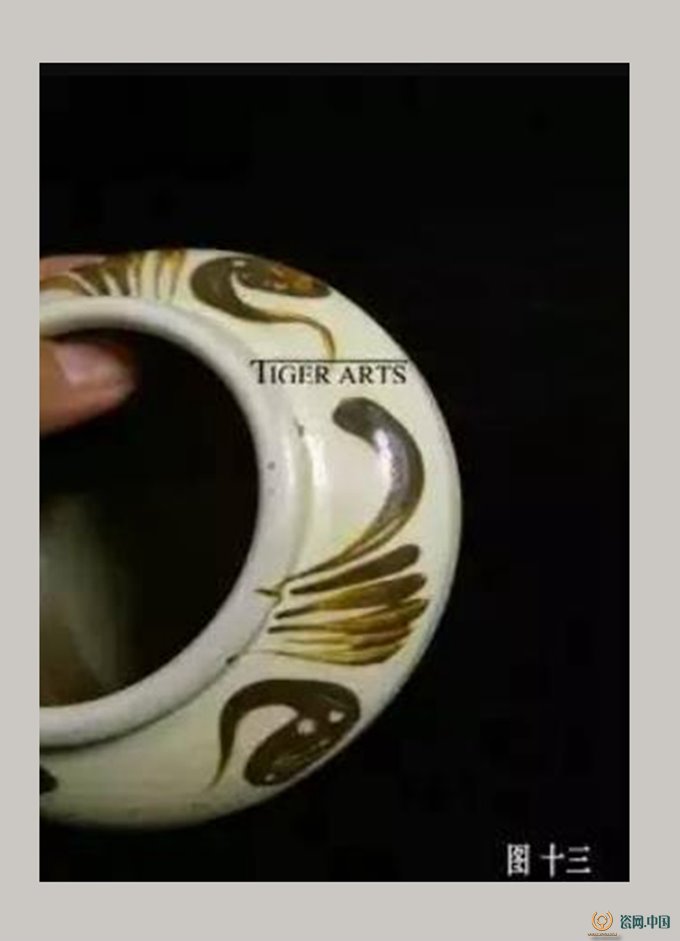

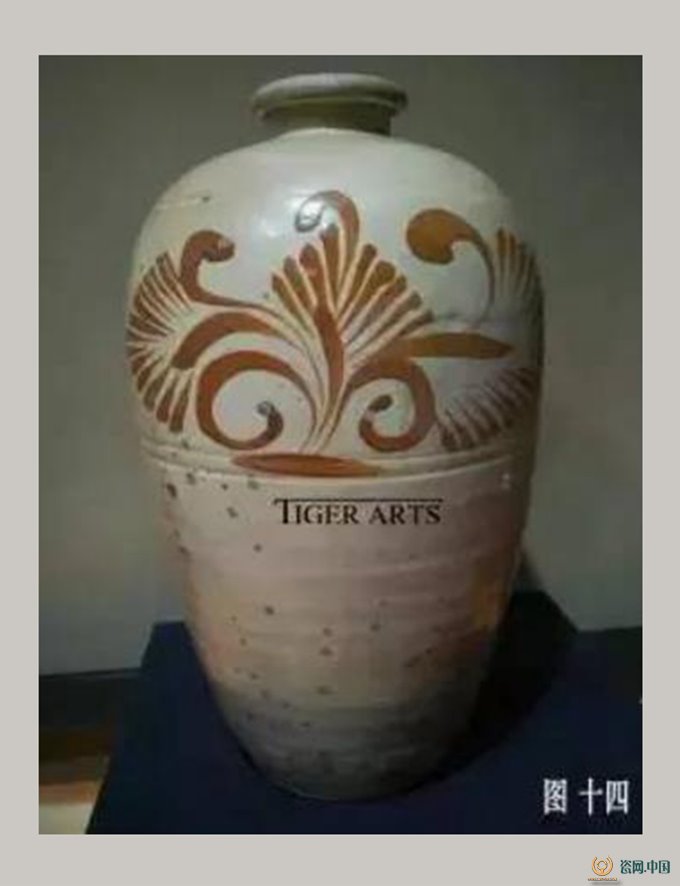

介休赭彩瓷紋飾題材總體不夠豐富,但民俗、鄉(xiāng)野風(fēng)格濃郁,多為民間百姓喜聞樂見的花草、魚紋一類,應(yīng)用最多的就是鳥羽紋風(fēng)格的畫花紋飾,視覺效果樸素、清新,這也是介休窯應(yīng)用風(fēng)格最廣、工藝延續(xù)性最長(zhǎng)的一種紋飾手法。其中花草紋畫花多為寫意畫法、筆鋒粗獷,自然隨意,鄉(xiāng)俗氣息濃重,一般也講求不嚴(yán)格的幾何對(duì)稱性布局,有適當(dāng)差異變化。折枝類題材畫法中葉脈相對(duì)瘦長(zhǎng),枝干常采用S形或向心旋形勾畫,布局緊湊時(shí)類蝌蚪形,鳥羽紋則作規(guī)則發(fā)散狀,灑脫飄逸而不散亂,似鳳尾竹、似彩蝶,又有如展翅滑翔的鷹翅般傳神,料彩隨筆鋒走勢(shì)而深淺有致,罩透明釉后,與白地相映成趣,也集中體現(xiàn)了介休窯紋飾簡(jiǎn)約、疏朗的整體風(fēng)格。這類赭彩瓷中一些少量貼近小寫意風(fēng)格的紋飾,如下圖的花草魚紋盆中枝葉、花朵、魚紋等,與繪畫結(jié)合融入了簡(jiǎn)單的針挑刻劃工藝,用硬質(zhì)尖錐狀工具在已經(jīng)繪畫好的輪廓內(nèi)劃至化妝土層,勾勒出葉脈、花瓣、魚紋等,圖十六的花草紋標(biāo)本亦為同類,完美展現(xiàn)出簡(jiǎn)單的紋理,線條動(dòng)感流暢,在平面空間之上展示層次感,這種刻劃工藝的應(yīng)用也為介休窯剔刻技法的大規(guī)模使用奠定了基礎(chǔ)。

當(dāng)采用“雙彩”模式時(shí),赭彩部分往往作為中心紋飾,大多仍是單體折枝花題材,這種疏朗寫意畫法也是介休窯畫花裝飾中應(yīng)用最廣泛的手法,特點(diǎn)鮮明,往往以牡丹紋為藍(lán)本,創(chuàng)意、布局、構(gòu)圖等基本相似。幾乎無交錯(cuò)、繁復(fù)的組合,每枝每葉幾乎均是一筆勾花完成,風(fēng)格同樣簡(jiǎn)練,比單色赭彩時(shí)體現(xiàn)的藝術(shù)風(fēng)格有較大不同,激情、靈動(dòng)的畫面效果更強(qiáng),風(fēng)格更加灑脫,整體布局更加協(xié)調(diào),線條更加纖細(xì)修長(zhǎng),甚至略顯夸張,但生動(dòng)的藝術(shù)魅力表現(xiàn)得更加淋漓。

二、彩料特點(diǎn)

介休窯赭彩瓷屬于釉下彩繪瓷,器物利坯成型后,施化妝土,在化妝土上描繪紋飾,罩透明釉一次燒制成型,其赭彩色調(diào)變化較多,大體有深褐色、咖啡色、橘紅色等,各類型也深淺不一,描繪時(shí)因彩料濃稠,往往隨形凸起,有一定立體感。

以往,在各種零星的文章資料中偶爾提到一種介休窯的白地紅花紋飾器物,在沒有文章配圖比對(duì)的情況下,往往給人一種迷惑感,現(xiàn)在出土實(shí)證較多,基本可以斷定這些文字資料中所提到的紅花器物即為本文所述的赭彩瓷一類,不過因料彩呈色差別而造成的文字?jǐn)⑹銎缌x而已。

三、介休赭彩瓷鑒賞中的一些問題

1介休赭彩瓷斷代問題

介休洪山鎮(zhèn)窯址自上世紀(jì)五十年代末被發(fā)現(xiàn)后,綜合史料記載與山西考古所發(fā)掘的實(shí)證進(jìn)行分析,得出介休窯創(chuàng)燒于北宋早期。

17宋代資料寶庫之一的“宋會(huì)要輯稿”“食貨”篇有明確記載,宋神宗熙寧十年介休洪山“磁稅務(wù)”納稅七百三十六貫,同期僅比河北定窯曲陽“磁稅務(wù)”的八百一十一貫略少些許,足以推斷介休窯在北宋(960~1127)享國167年間應(yīng)該產(chǎn)量是非常巨大的,另介休窯受磁州窯的影響,在山西諸窯中較早采用白底黑花繪畫技法,在白底黑花的成熟基礎(chǔ)上衍生創(chuàng)燒出赭粉彩繪產(chǎn)品并非難事,基于此,白地赭彩品類在北宋年間的出現(xiàn)是否會(huì)很晚?產(chǎn)品產(chǎn)量是否又很少?這自然涉及一個(gè)斷代模糊的問題。

本文提到的赭彩瓷只是介休窯眾多產(chǎn)品中的一個(gè)釉下彩繪瓷的分支品類,而作為獨(dú)創(chuàng)產(chǎn)品,各種出版物、公開的文獻(xiàn)資料中均只是零星提起,暫沒有學(xué)者與文博機(jī)構(gòu)歸類將之作為專項(xiàng)進(jìn)行研究,更沒有公信的研究成果面世,現(xiàn)在能看到的館藏品也僅局限于山西境內(nèi)少數(shù)幾座博物館與私人藝術(shù)館,除介休博物館一件赭粉彩繪瓜棱罐斷為宋代之外,藏品展示牌年代介紹大多都是標(biāo)注為金代。

各文博機(jī)構(gòu)瓷器的斷代應(yīng)采用根據(jù)來源,結(jié)合墓葬、窯址等田野考古,結(jié)合各類已知文獻(xiàn)資料等方法來綜合排比判斷,有較高的科學(xué)性,但當(dāng)各類信息均不足時(shí),也有一定的局限性,比如確鑿紀(jì)年墓的出土考古實(shí)物,實(shí)際的生產(chǎn)制作時(shí)期往往會(huì)具有前溯性,這類斷代誤差是經(jīng)常出現(xiàn)的。從地理上觀察,山西與相鄰四省有著黃河與群山這種天然的屏障,北部有邊關(guān)、長(zhǎng)城等人工防勢(shì)抵御少數(shù)民族的入侵,造成獨(dú)特的地域文化有著相對(duì)封閉的地域環(huán)境,所以從文化的接受上應(yīng)該有一定的緩沖,區(qū)域內(nèi)固有文化的發(fā)展進(jìn)程自然也會(huì)與中原主流文化進(jìn)程有一定滯后性。在各機(jī)構(gòu)展出的一些介休窯赭粉彩繪的唇口鼓腹罐、短頸梅瓶與折柄執(zhí)壺等均有北方瓷器宋遼時(shí)期的影子,綜上原因,如若統(tǒng)一斷為金代,不知是否也會(huì)有年代誤差與保守的成分?

2請(qǐng)赭粉彩繪消亡時(shí)期與演變方向

金滅北宋的初期,金人采用猛安謀克編制入主山西,由于金人不善農(nóng)耕與經(jīng)濟(jì),所以金代前期,山西境內(nèi)各行業(yè)嚴(yán)重衰退,但金代的一百多年間,從金世宗大定之治與金章宗的修養(yǎng)生息之后,山西經(jīng)濟(jì)走出了中興的山丘狀發(fā)展軌跡,山西瓷業(yè)自然也是跟隨這個(gè)軌跡而起伏。

近些年晉南、晉北地區(qū)均有這類介休窯赭彩瓷出土面世,多為金代產(chǎn)品,可見以晉中介休為中心,經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)發(fā)展后其產(chǎn)品流通范圍較廣,任一種產(chǎn)品的出現(xiàn)都會(huì)有一個(gè)創(chuàng)造(或模仿)、發(fā)展、成熟、演變、淘汰消亡的規(guī)律,這個(gè)過程是緩慢發(fā)展變化的,尤其是古代手工藝技術(shù),絕不隨一個(gè)政權(quán)與朝代的更替而突然產(chǎn)生或戛然而止,任一品類的消亡也應(yīng)有審美觀的改變、資源的枯竭、社會(huì)變革、戰(zhàn)爭(zhēng)等足夠的理由,這里談及的赭粉彩繪瓷也不應(yīng)是例外,而它的母本——白地黑花產(chǎn)品卻始終是介休窯的主流產(chǎn)品之一,為何這類裝飾效果更佳、更鮮艷奪目的品類中途退出歷史舞臺(tái)?又是何時(shí)消亡?是自然原因還是人為原因已不得而知。當(dāng)然這一品類也不排除衰退后演變的可能,筆者藏品中有兩件元代介休窯的褐彩畫花大碗(圖 十八),自然灑脫的繪畫與前面所述的金代黑赭二彩組合的技法相近,料彩平凃,全無濃稠粉狀彩料微凸的現(xiàn)象,料彩呈色亦有較大區(qū)別,二者之間是否存在傳承演變的關(guān)系,同樣不得而知。

3介休窯瓷器的窯場(chǎng)之分

2004年介休縣城南街的改造工地發(fā)掘出大量燒瓷遺物的堆積層,結(jié)合介休縣城南門外地表的灰渣堆,確認(rèn)此處是曾經(jīng)產(chǎn)量較高的窯址,現(xiàn)場(chǎng)采集的標(biāo)本經(jīng)比對(duì)印證,完全符合附近墓葬出土器與古玩市場(chǎng)大量流通的同類器物特征,隨著認(rèn)識(shí)的逐步加深,2010年后研究確認(rèn)此處窯場(chǎng)創(chuàng)燒于金代后期,元代是盛燒期,產(chǎn)品風(fēng)貌以面向普通百姓生活的日常粗瓷為主,兼有少量細(xì)白瓷,風(fēng)格工藝上為十公里外的洪山窯口傳承,應(yīng)為洪山窯的分廠。這個(gè)窯址的面世提供了更詳實(shí)的資料,加深了人們對(duì)介休窯的全面認(rèn)識(shí),達(dá)成了介休窯=洪山窯+介休老城窯的共識(shí)。介休老城窯的產(chǎn)品確認(rèn)后也改變了十多年以前人們以洪山窯為基準(zhǔn)的一些定論,比如長(zhǎng)期以來人們認(rèn)為介休窯支釘燒制產(chǎn)品只統(tǒng)一采用三支釘?shù)男问剑瑒t介休老城窯的多支釘用法用事實(shí)證明介休窯產(chǎn)品的多樣性。遺憾的是,介休老城窯的發(fā)現(xiàn)只是改造工程現(xiàn)場(chǎng)的局部勘測(cè),挖掘范圍十分有限,采集的標(biāo)本仍不能代表全貌,老城窯的產(chǎn)品中有沒有本文所述的赭彩瓷仍不可知,采集的標(biāo)本中有一個(gè)畫醬花的罐口瓷片,花葉間淺刻劃脈絡(luò),這類產(chǎn)品又是否為赭粉彩繪瓷的后期演變品種也是待考。

四、結(jié)束語

介休窯古陶瓷的千年史承,記載了山西境內(nèi)勞動(dòng)人民璀璨的智慧結(jié)晶,他們掬土為范,給后人創(chuàng)造了不朽的藝術(shù)遺產(chǎn),這些寶貴的文化遺產(chǎn),閃耀著燦爛的光輝,本文重點(diǎn)提及的赭粉彩繪瓷就是介休窯花叢中的一朵不敗之花,久而彌香。

介休窯深遠(yuǎn)博大,限于窯址封存與城市發(fā)展的掩蓋,現(xiàn)今仍無法全窺,僅僅是赭繪瓷這一小品類的前世今生也如謎團(tuán)一般,諸多問題仍待深入發(fā)掘研究,因筆者對(duì)此認(rèn)識(shí)十分有限,只能以“掠影”為題與大家共賞這些美品,等待有識(shí)之士的后解。