山西蘊藏豐富的制瓷原料和優質燃料,水系發達,制瓷歷史悠久,是中國古代陶瓷生產的重要區域。山西自古有“表里山河”之稱,地形地貌雖相對獨立,但各區域間交通孔道發達。因處于河北、河南、陜西等重要傳統制瓷區域的環繞之中,發展陶瓷生產具有極為優越的條件。每個歷史階段,山西陶瓷手工業都有自己獨特的成就和價值,其中不乏開創性貢獻。

宋元時期是陶瓷手工業大發展時期,山西地區窯業也步入發展高峰期,并形成鮮明的地域特色。從晉南至雁北,窯場遍布全省各地,制瓷工藝多樣,瓷器品類豐富,區域性和階段性特征明顯。山西自古是文化交流、交融的大通道、大舞臺,考古學文化呈現強烈的多樣性和可追溯性,聚焦歷史時期不同民族政權下創造出的陶瓷物質文化,來闡釋中華民族多元一體發展形成的恢宏進程是山西考古工作者的使命擔當。

近年來,山西陶瓷考古工作主要著力于區域視野下窯址系統調查、復查和對重點窯址開展深入的考古發掘和研究工作。考古工作理念及方式從之前的野外調查、小規模了解性質的發掘向以流域、區域為單位、開展一定區域內系統綜合調查和重點窯址深入系統發掘轉變。山西古陶瓷從明珠蒙塵到嶄露崢嶸,其歷史概貌與非凡成就也正得以徐徐展現。

“山西古代瓷窯址區域考古調查與重點窯址發掘研究”是對山西古代制瓷手工業遺產資源、窯址保存現狀,研究現狀及學術貢獻等多方面進行理性分析和科學研判之后,制定的陶瓷考古整體學術規劃構想。旨在分區域厘清全省古代瓷窯遺址保存現狀,了解各窯址、各區域的產品面貌、工藝技術傳統,建立基于考古學基礎之上的年代發展序列。在點上深入、在面上覆蓋,逐步搭建起山西地區古代制瓷業體系框架,系統書寫山西古代陶瓷史。從北方地區整體陶瓷發展演變過程中,填補有關山西部分的缺環,還原山西在古代陶瓷發展史中應有的地位和作用。

2016至2018年,山西省考古研究所對河津市呂梁山南麓遮馬峪、瓜峪沿線進行區域性系統調查,并對固鎮瓷窯址進行搶救性考古發掘,獲得全國十大考古新發現。

2019年,對呂梁地區古窯址開展系統調查和復查,同年搶救性發掘了興縣西磁窯溝窯址,揭示出以“柿色彩”裝飾為代表的獨具地方特色的瓷業面貌和呂梁山區季節性生產的小型區域性窯業經濟形態。

2022至2023年霍州窯的考古工作是踐行該學術規劃的第三個窯址。

工作緣起

霍州窯,位于山西省臨汾市霍州白龍鎮陳村,地處汾河西岸臺地邊緣,窯址基本疊壓在村莊之下,1986年被公布為山西省重點文物保護單位,2006年公布為全國重點文物保護單位。陳村窯址自20世紀70年代發現之后,故宮博物院、臨汾地區和霍縣等文物部門曾對窯址做過幾次野外調查工作,并有簡單的調查報告公布;隨后多是古陶瓷學者、瓷器收藏愛好者私人性質的踏查和瓷片采集。霍州窯因史料有載,頗為聞名,但相關研究始終停留在調查資料基礎上,進展不大。

霍州窯址發現近50年以來,一直沒有開展過系統、科學的考古發掘和研究工作。目前學界存在對霍州窯址分布范圍不清,窯業生產始燒、終燒年代不明,瓷器產品內涵認識單一、片面以及霍州窯在中國陶瓷發展史中地位揭示和認識不足等諸多問題。

2021年,霍州市委、市政府積極落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于加強文物保護利用改革的若干意見》要求,積極構建中華文明標識體系,大力推進文物有效保護與合理利用。結合霍州特色優勢文物資源——霍州窯,決心對霍州窯址進行總體保護,將霍州窯的保護納入霍州市“十四五”文物發展規劃,對霍州窯址分階段推進保護利用,并啟動了《霍州窯址文物保護總體規劃》編制工作。經山西省文物局批準,由山西省考古研究院對霍州窯址開展了詳細的調查和勘探工作。經國家文物局批準,2022至2023年,山西省考古研究院、北京大學、復旦大學及霍州市文物部門聯合對陳村瓷窯址開展了首次考古發掘工作。

調查勘探

陳村位于汾河西岸臺地上,窯址的保存現狀總體較差。窯址主體從陳村小學一直延伸至村南南溝一帶,窯址大部分現被陳村舊村的房屋、院落、硬化路面等覆蓋,少量地塊為耕地。陳村基本位于汾河階地邊緣,汾河河道在西岸變寬,歷史上河岸線擺動較為頻繁,窯址就在汾河的沖刷洗禮中殘存了下來。考古隊依據陳村歷史衛星影像、現狀實測圖和陳村地表現狀,將所有調查區域分為地塊、房屋、廟宇三類,分別編號建檔,逐地塊調查登記。野外調查面積40萬平方米,基本上掌握了陳村房屋地塊歸屬信息和窯址分布狀況。

勘探工作按照最小地塊為單位開展,依據地塊面積、地表附著物等選擇可勘探區域,合理布孔,做到以最少探孔,了解地下堆積走向和性質。普探面積約26000平方米,重點勘探面積2000平方米,布設探孔3000余個。

通過半年的野外調查和勘探工作,基本確定了陳村窯址的分布范圍,了解了窯業遺存分布規律。勘探過程中發現多處瓷片、爐渣等窯業堆積,確定不同時期窯爐12處。勘探工作對陳村瓷窯址的年代、堆積內涵及分布狀況等有了更進一步的了解,為后續發掘工作的選址奠定了扎實基礎。

陳村瓷土礦源專題調查面積約2平方公里。主要調查區域為霍州窯址西部山區,山溝里發現1處瓷土埋藏區,從而確定了霍州窯瓷土原料來源。

陳村窯址地貌(東北向西南)

窯業遺跡

在前期系統調查和勘探基礎上,選擇8個地點發掘,發掘面積共計600平方米。揭露出金元明時期窯爐9座、作坊9座、灰坑40個、溝2條、井1個等多處窯業遺跡,出土了大量瓷片和窯具,取得了重要的收獲。現將各時期的窯業遺存舉例說明。

金代遺跡以D25地塊金代作坊(F1、F2)為例,兩座作坊均位于地表以下5.9米,上部有厚達3米左右的二次堆積,表明這里早期窯業廢棄后曾有過大規模的擾動行為,明清時期又在此處燒瓷。

D25地塊發掘區三維模型(西北向東南)

F1位于發掘區的東南角,坐西朝東,只揭露出兩道匣缽墻,后墻南北向,墻長2.1~2.4米,高1.3~1.56米;北墻上半部分有倒塌,向東深入東隔梁,現存長2.5米,高0.45~1米。作坊的南墻應在探方南壁中,已揭露作坊內空間東西長3.06米,南北寬1.5~2.2米。

F2位于F1北部,坐西朝東,與F1有一定夾角。由東西向一道匣缽墻和一道磚墻組成。南匣缽墻為匣缽與磚石混筑,東西長4.7米,高1.2米,西半部分為直立,東半部分已倒塌;北墻為磚砌,磚呈現被火燒過的紅色或黑色,應為窯內用磚的二次利用,現存3~8層磚,東西長3米,高0.3~0.6米。已揭露作坊內空間東西長5米,南北寬2.6~2.75米。F2前后均深入探方東西壁中。兩座作坊的開口深度基本持平,為尋找金代窯業提供了標高參照。

元代遺跡以F20地塊Y1為例。Y1在生土中掏挖火膛、過洞式通風道。窯床依生土而建,窯床以上全部不存。火膛呈月牙形,內徑長2.25米,寬7.5米,壁厚17厘米左右,深1.05~1.25米,火膛上部一周由耐火材料殘磚壘砌而成;通風道呈拱形,高0.95米,寬0.7米,進深1.3米。火膛及進風口內填土為煤灰渣,出土物以細白瓷為主,可辨器型有折沿盤、高足碗,敞口碗等。Y1通風道朝向東北,其打破的Y2形制與Y1相似,唯方向朝東南。由于發掘面積所限,推測這里應是依據生土原始地形而隨地形掏挖的窯爐,并沒有統一的朝向規劃。

F20地塊發掘區航拍(上為北)

明代制瓷遺存以D7地塊發掘區為代表。D7地塊經過兩年的發掘,揭露出一處由一座窯爐和三孔磚券窯洞構成的明代制瓷窯場。整個窯場位于坐西朝東的平臺上,西部為高于窯場的階地斷崖,東部邊界為斷崖,北半部已坍塌。窯爐位于區域內東南角,其北部并列三孔窯洞,由南向北依次編號為F1、F2和F3。

明代制瓷窯場全景(D7地塊,東向西拍攝)

F1只揭露東半部分,東西長12.8米,南北寬3.3米,窯洞以火炕所在墻為界,分為內外兩部分,外部似是小院,內部是窯洞室內。火炕位于室內東南靠墻處,炕的西端中部為單眼火灶,炕內三條火道匯總至東南角煙囪中。火炕東西長2.38米,南北寬1.63米,殘高約0.45米。火炕北、西側以磚鋪地,火炕西部有一澄泥池,澄泥池對面北部有粗料池和釉缸。再向西地面未鋪磚。

F2進行了全面揭露。F2窯洞通長20米,寬3.45~3.85米,分為前后兩室,西部末端掏挖有一個小窯洞。F2窯洞殘存高度不等的磚砌兩壁,西部可見明顯的券頂殘部。窯洞地面局部殘存鋪地磚。前后室的交接處有坍塌的匣缽堆積,應是空間間隔墻。窯洞入口部南側有帶灶的長方形火炕,西側中部為灶,灶下通向炕內三條火道。火炕東西長2.2米,南北寬1.7米,殘高0.2~0.35米。F2自上而下內幾乎都為淤積土堆積。

F3東西長8.9米,寬3.25~3.4米,室內東半部分以方磚鋪地,西半部分以條磚鋪地。室內東南角有一個灶臺和土炕。

依據現有材料推斷,F1應當是直接與制瓷流程相關的作坊,F2為存放瓷坯的場所,F3為窯工的住房。

F4作坊航拍(右為北)

窯爐(Y1)為饅頭窯,體量較大,整體保存較好。窯爐由進風道、窯門、火膛、窯室、排煙孔、煙室及護墻等組成。東西長8.7、南北寬4.4、殘高3.2米。

窯室近底部保存較完整。窯床平面呈長方形,南北長3.9、東西寬1.8米,后壁用殘匣缽片砌成5個排煙孔。排煙孔后接2個煙室,平面均呈扇形,南側煙室長1.4米,寬1.2米,殘高45厘米。火膛平面呈半月形,南北長3.9、最寬處1.1、深達2.7米。火膛底部有厚約20厘米的灰渣層,其下為硬面。火膛西壁直立,用殘匣缽片和耐火磚隔層砌成擋火墻。火膛入口處為窯門,寬約1、高約1.8米,整體呈長條形,頂部由長條狀石塊橫搭,其下為條磚與石塊砌筑。窯內多為淤積土和匣缽殘片堆積。

進風道為長條形,自上而下設8層臺階延伸至火膛底部。呈東西走向,寬0.9~1.3米、現長3.6米,兩壁由廢棄匣缽和石塊砌筑。進風道平面南北兩翼設有護窯墻,由石塊砌成,護墻寬約0.4米。

出土遺物

從土山廟地點的探溝發掘初步成果判斷,霍州窯約在北宋后期或金代前期開始燒造,金代達到成熟,形成了以細白瓷產品為主流特色產品,“擦澀圈”疊燒為主要裝燒技術和細凸線紋印花為裝飾特征的產品面貌。細白瓷產品胎體潔白而堅致,器類小巧而多樣,釉層稀薄而光亮,釉色潔凈而明快。常見器形有淺盤、小碗、小盞、玉壺春瓶等。器物內壁中下部常有細凸線紋印花裝飾,紋飾或疏或密,不用邊飾。紋樣題材富有生活情趣,藝術風格活潑而靈動,常見紋樣有水波禽鳥、纏枝花卉、蝴蝶花卉、蓮花童子及奔鹿、兔子等動物紋等。紋樣布局或為二方連續,或以六、八、十等分分欄布置。印花紋飾中偶有“郭窯瓷器”“廉家”“李一造”“郭七”及“閆大”等不同姓氏的標記,表現出以作坊為單位的生產經濟形態。金代還生產一定量的化妝白瓷產品,器物以碗盤為大宗,也有枕等琢器。同樣以澀圈疊燒為主流支燒技術,胎體黃白,器物造型圓潤、圈足較高。

金代細白瓷印花盤 (嬰戲蓮紋)

金代細白瓷印花盞(八欄 兔子紋)

金代細白瓷印花碗(水波禽鳥紋)

金代細白瓷澀圈印花盤(水波人物紋)

金代細白瓷印花小碗(六欄 奔鹿紋)

金代細白瓷澀圈印花盤(蓮花蘆葦香蒲茨菇紋)

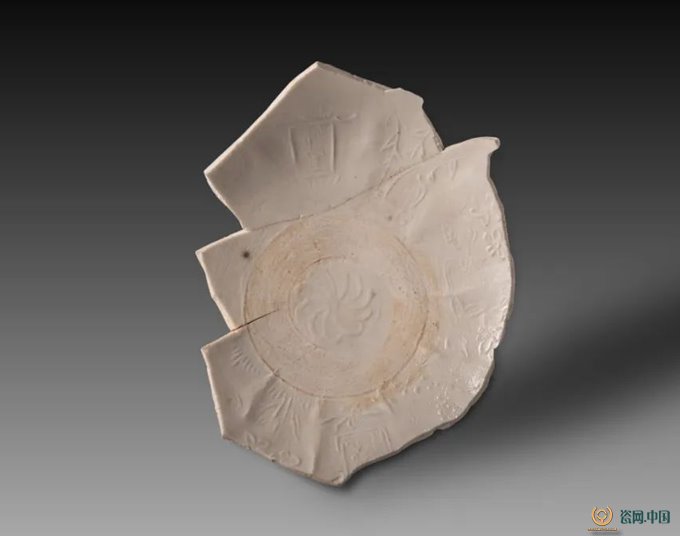

金代細白瓷“郭窯瓷器”商標款印花盤

金代細白瓷玉壺春瓶

金代白釉枕

霍州窯元代產品仍以細白瓷產品為大宗,常見器物有折沿小盤、高低不同的各類竹節狀高足杯、帶鋬沿小盞、龍柄小杯、折沿大盤等。器物常常有瓜棱腹作法。印花紋樣多見于器物內底和下腹壁,紋樣較金代簡單,印花效果由細凸線向淺浮雕轉變,印花紋樣立體而有層次感。常見魚紋、并蒂牡丹、蓮花等,也有少量劃花裝飾。質量最高的素面細白瓷產品造型極為規整、修坯精細,支燒痕極小,器物可見折腹盤、曲腹碗和高足杯等。元代霍州窯的產品在元大都、元中都、哈剌和林古城及集寧路等地均有出土,表明霍州窯產品曾銷往高端市場,很可能已經進入了宮廷消費。“五粒泥漿粘釘間隔支燒”為霍州窯獨特支燒技術,也是霍州窯的核心尖端技術。極小的支燒釘痕使粘釘理化特性、器物胎體重量、保障產品產量和燃料經濟節約四者之間達到了巧妙的平衡,是中國古代陶瓷器物內底接觸式支燒方法中,所留支燒痕跡最小的支燒方法,是北方地區北宋汝窯官式器物“芝麻釘支燒技術”傳統的延續與革新。元代還生產澀圈簡筆黑褐花裝飾的粗白瓷產品。元代是霍州窯燒造歷史中最為閃耀的時刻,在北方地區白瓷窯場生產普遍衰落的形勢下,霍州窯以工藝精湛、造型薄俏的細白瓷產品而一騎絕塵,成為全國唯一生產精細白瓷的窯場,是繼邢窯、定窯以后,中國古代北方地區細白瓷生產的最后高峰,也成為元代手工業門類中陶瓷手工業的杰出代表。

元代細白瓷龍柄小杯

元代細白瓷高足杯

元代高質量素面細白瓷高足杯

元代高質量素面細白瓷折腹盤

元代白地黑花澀圈盤

元代細白瓷魚紋印花盤

霍州窯在明代生產規模擴大,除疊壓在金元時期窯業之上以外,在空間分布上也有較大擴展。產品以化妝白瓷為主,常見碗、盤、高足杯、蓋、罐、瓷塑等。主流裝飾技法為白地褐花和黑花,紋樣多樣,有簡筆花卉、開光鳥類、人物、松樹等,繪畫手法多為細線描繪,藝術風格兼具工筆與寫意,寫實與意趣共存。胎體較粗,但在畫工、工藝上可看到窯工們粗料細作的巧思。支燒技術上繼承五粒泥漿粘釘間隔支燒傳統,只是粘釘中配方有所變化,粘釘變大,后期粘釘中還摻入石英砂,呈現出穩定的支燒技術傳統和清晰的演變規律。

明代白地褐彩花卉紋碗

明代剔劃開光鳥紋黑釉杯

明代白地褐花高足杯

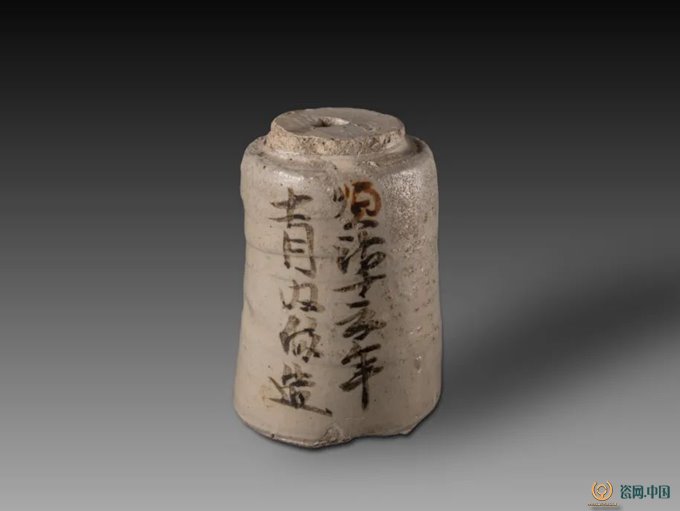

明代霍州窯產品除大量供應百姓日常生活需要之外,還發現了寫有“文廟祭盤”的白釉盤、粗白瓷蓋豆等性質明確的禮制祭祀用器。值得特別指出的是,明代霍州窯還因其持久的細白瓷生產技術積累,一度為山西地區明代藩王府燒制細白瓷礬紅彩五爪龍紋碗、盤、杯等高檔用瓷。明代霍州窯多種面相的生產面貌深刻影響了明代社會生活的不同階層。清代地層中出土了“堂內供缽順治十三年十一月內做造”的紀年殘器,表明霍州窯一直延續至清代。

明代細白瓷礬紅彩五爪云龍紋碗(藩王府用瓷)

清代順治十三年紀年粗白瓷器物殘片

意義與價值

霍州窯明代窯業遺存的發掘在北方地區明代陶瓷考古中也具有開創性意義,這是第一次對北方地區明代窯址開展的一定規模的系統性考古發掘工作,對于北方地區明代陶瓷生產編年的建立具有重要的意義,基于此可深入推動南北方明代制瓷業生產對比研究等課題。值得指出的是,在建筑考古的理念下,大規模揭露出一組由1座窯爐和3組磚券窯洞式作坊構成的相對完整的明代窯業建筑遺存,這是明代北方地區一種全新的窯業生產布局形態,是系統、完整展示明代瓷業生產格局的重要實物資料,也為研究陶瓷手工業遺產景觀的演變規律和陶瓷手工業專門生產地的人地互動關系等新的研究課題提供了可能。

霍州陳村瓷窯址系統的考古工作,明確了窯址的保存狀況、分布范圍和窯業遺存分布規律。第一次從考古學上厘清了霍州窯金、元、明和清時期的產品面貌和技術特點,建立起了霍州窯業歷史分期標尺。霍州窯的考古新發現填補了北方地區白瓷業發展,特別是精細白瓷發展史的缺環,是北方地區陶瓷文化發展的重要環節。作為元代精細白瓷唯一的生產地,其產品形制和審美引領了元代的社會風尚。明代窯洞式窯業生產格局更是豐富了北方地區陶瓷手工業生產經濟形態。

霍州窯是在充分分析自身資源、技術優勢,在保持區域瓷業傳統基礎上,找準產品市場定位,突出于自身特色,精于生產經營策略的窯場,其產品面向官方高端市場和民間日用市場,涉及社會生活的各個層面。霍州窯各時期多面向的產品面貌和產品流向,必將推進陶瓷手工業參與社會物質文化和精神文化塑造、人地關系等方面的廣泛研究。

霍州窯階段性的演變軌跡是山西汾河流域宋元時期窯業發展史的一個縮影。霍州窯的考古新發現充分說明,處于北方陶瓷手工業主要生產區域——冀、豫、陜等之間的山西地區,憑借其連接東西、貫通南北的區位優勢,彰顯出在中國古代陶瓷發展史中不可或缺的重要地位,更多的缺環將在山西地區得到填補,更多的貢獻將在山西地區得到揭示。