2004年6月中旬,山西省介休市城南街在老城改造工程中發現古瓷窯。發現窯址的現場為一拐角大樓的基礎,已經挖完,坑中散布著大量的瓷片和窯具,完全可以確認為古代的一處燒瓷窯址。大樓基礎距今地表深6米,可以清楚地看到瓷窯燒造時期的堆積情況。在今地表2米以下即為古瓷窯燒造時期的堆積,堆跡厚約4米,在大樓基槽的東北角遺物最為集中并延伸進基槽外(圖一)。

遺址所見范圍內,沒有發現窯爐。采集標本以白瓷為主,也有黑瓷。還發現有少量紅綠彩。以下作簡要報告。

粗白瓷以施化妝土者為主,有印花、刻花、劃花、畫花裝飾和素白兩類。印花者所占比例較大,但花紋多模糊,都是在青坯上印花而后施化妝土再施透明釉入窯燒成。胎色為黃白和灰色兩類。器型有碗、盤、深腹缽、罐、杯、盆、洗、器蓋等。白瓷黑畫花器物發現不多,有的在黑花間劃以筋脈。

碗:在發現和采集標本中最多,大小不等。分敞口和撇口兩型。

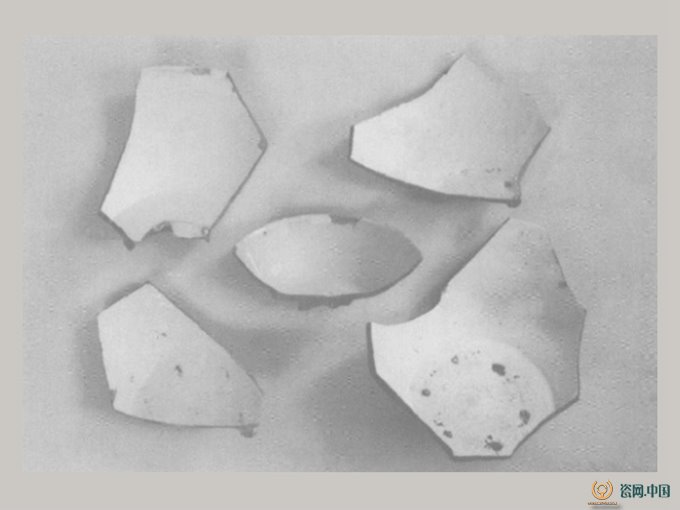

敞口碗:敞口,尖唇或圓唇,斜腹微弧,平底,有的器底略下塌。黃白胎或黃灰胎,雜有黑色小顆粒。釉白中泛黃,潤而亮,有細碎小開片。釉下都施化妝土至底。器底有支燒留下的支釘痕。器內印花或光素,印花者占多數。花紋都是在青坯上印好后再上化妝土施透明釉入窯燒成,所以花紋都較模糊。花紋可以辨認的有纏枝蓮、纏枝草葉、纏枝牡丹等。有內白素,外刻菊瓣紋者。口徑小者9厘米,大者達 22厘米(圖二)。

撇口碗:撇口,尖唇,淺腹斜曲。黃白胎或灰胎雜黑色小顆粒。釉白中泛黃或純白。釉下施化妝土。有的在器足內裸胎上施透明釉。器內有支釘痕。這類碗沒有發現印花者,大小也差別不大,在12厘米左右(圖三)。

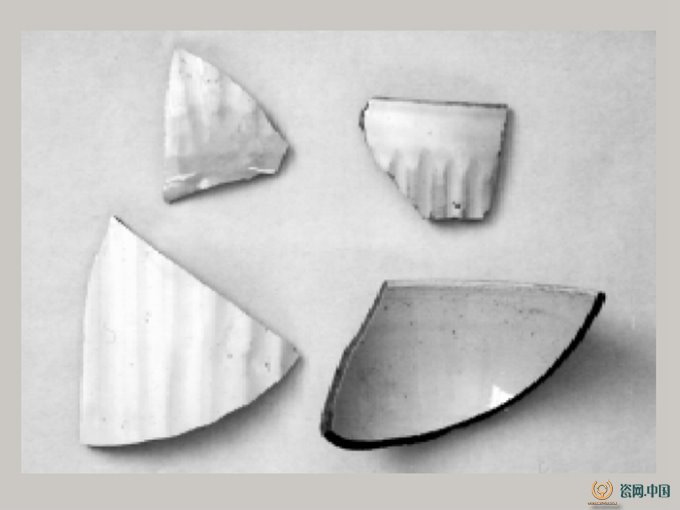

盤:在發現和采集標本中較多,僅次于碗,大小多種。分敞口和直口兩型。

敞口盤:敞口,圓唇,淺腹,平底或弧底,底大者有下塌現象。黃白胎或灰胎雜黑色小顆粒。釉質、釉色同碗。器內印花者較多,少部分光素。印花題材和碗類同。口徑14~20厘米左右(圖四)。

直口盤:淺腹。近口出急收呈直口。器內施釉,釉下施化妝土。器外直口以下裸胎。器內有醬色畫花,題材不清(圖四,左上)。

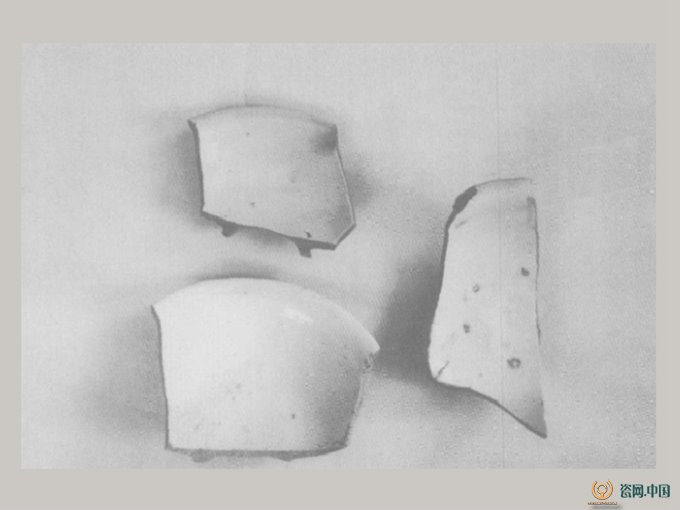

缽:直口,深腹。黃白胎或灰胎。器外釉下化妝土較器內化妝土厚,所以白度沒有器外白。唇部僅施化妝土,不掛釉。分刻紋和光素兩類。刻紋者為菊瓣紋(圖五)。

洗:敞口,平底。黃白胎或黃灰胎。內外滿釉,釉泛黃。口徑11厘米左右(圖六)。

枕:采集標本一件,為枕面殘片,黃灰胎。

盒:子口,直腹。黃白胎。內外白釉,釉下施化妝土。子口外側及口部臺面僅施化妝土。直徑約 5厘米(圖七,左上)。

罐:直口,鼓腹。黃白胎,較其他類的器物細膩。畫醬花,醬畫花間劃以筋脈(圖八,下)。

器蓋:分帽式、盤式、凸頂蓋三型。

帽式蓋:子口,平折沿,蓋面凸起,凸面中間設瓜蒂鈕。黃白胎或灰胎。釉白中泛黃。釉下施化妝土。折沿下部至子口部僅施化妝土,不掛釉。蓋面分劃花和光素兩種。劃花為菊瓣紋,劃刻有單線和雙線之分。直徑11~14厘米(圖九)。

盤式蓋:蓋頂有外翻似圈足的捉手。

蓋頂素面或刻劃蓮花紋。蓋口殘,整體造型不清。黃白胎或灰胎。白釉泛黃(圖一○,左)。

凸頂蓋:蓋面凸起,沿外折回收呈直口。黃白胎。白釉泛黃(圖一○,左)。

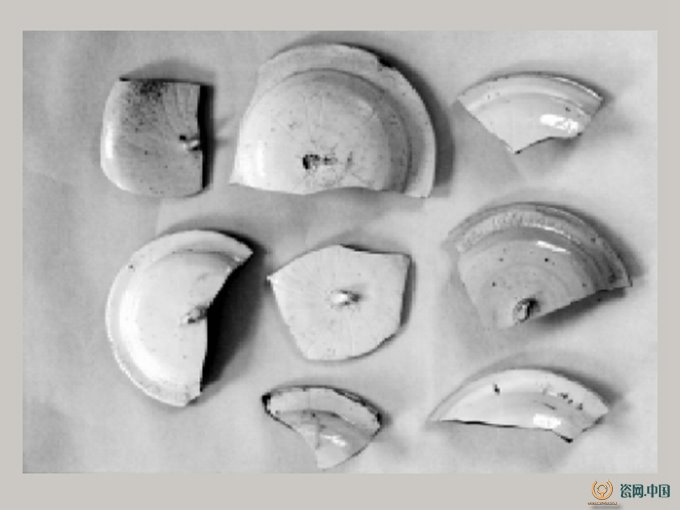

從窯址現場發現和采集標本分析,細白瓷的燒造應少于粗白瓷。發現器型有碗、盒兩種。胎土淘洗純凈,質量較高。從碗標本看,支燒采用和粗瓷一樣的附著在圈足上的錐型支釘,發現者為4支釘。從粗瓷的支釘有 3、4、5、6、7等好幾種分析,這里的細白瓷在支釘的使用上可能也沒有定制(圖七,右上)。

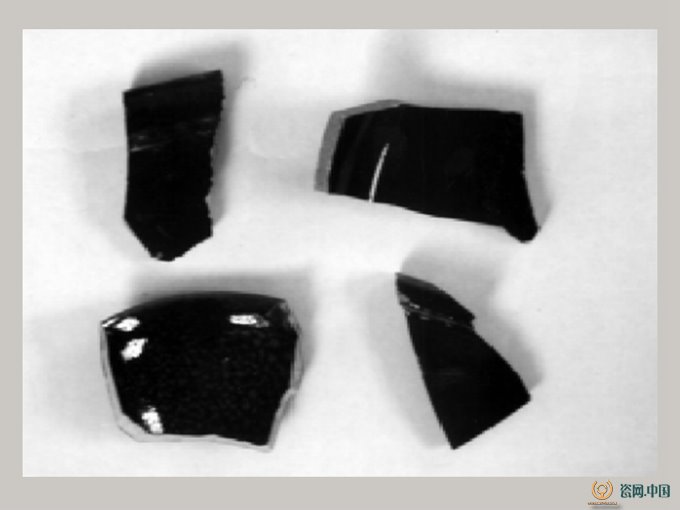

黑釉器物有罐、盆、碗等。黃白胎或黃灰胎。釉色烏黑,質量較好。黑釉中有油滴釉碗,唇口呈醬色,器身因燒成氣氛過高,油滴作不規則析出。盆、罐作方唇口或折沿,唇部刮釉露胎體(圖一一)。

紅綠彩玩具:人型。白胎泛黃(和粗白瓷胎相比略顯細膩),身寬4厘米。是否當地燒造,還有賴于以后的發現證實(圖八,上)。

匣缽:以筒狀為主,有小型的漏斗型缽。坩胎。

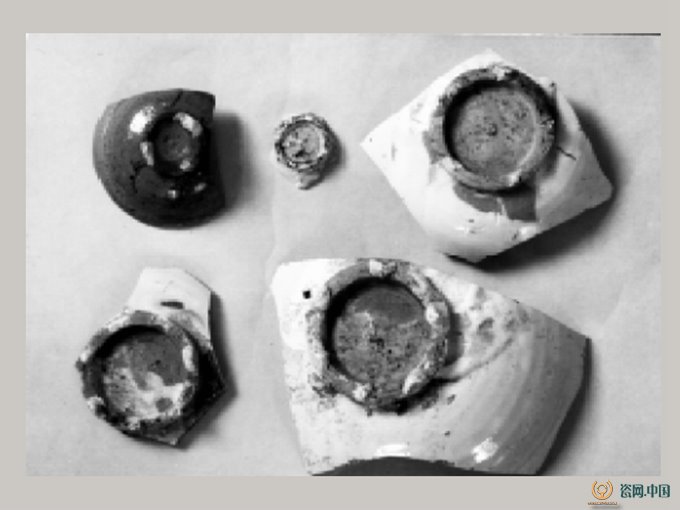

從遺址采集標本看,介休城瓷窯燒造規模較大。在燒造工藝上獨具一格,支燒時采用了類似霍州窯和介休窯的白色錐型支釘支燒,但支釘較粗,不規矩,有3、4、5、6、7等多種,這是以前沒有發現的(圖一二)。霍州窯瓷器多采用附著于器底的錐型5支釘支燒,這是目前學界一致的看法,也是霍州窯的一大基本特征。

介休窯除三叉支具和墊砂支燒外,三錐型支釘支燒也是一大特點。而介休城古瓷窯的發現,可能會對霍州窯以往以5支釘為主要支燒特征的遺物以及介休洪山窯以3支釘支燒為主要特征的遺物造成一些混亂。事實上,如果僅從支釘特征上看,介休城古瓷窯燒造器物中,錐型支釘泥質粗,泥中摻入了砂粒,制作時較草率。而霍州窯和介休洪山窯的支釘則泥質細膩,較介休城瓷窯的細致。在成品器物上,從介休城古瓷窯采集到的標本看,在支釘的安排上并沒有規律可循,而霍州窯不論粗瓷還是細瓷,只有5個支釘,介休洪山窯有3個支釘。介休城古瓷窯粗白瓷多印花。細白瓷只見到少量標本,反而沒有見到印花者。相反,霍州窯粗白瓷不見或極少見印花,細白瓷則多印花。介休洪山窯印花以細白瓷水平最高,粗瓷印花有黑瓷、青黃釉器物,粗白瓷則不見。

以往文物市場上常常見到這類遺物一直不明窯口,有碗、盤、缽、罐等,況且這類器物數量較多,一直不知其燒造地點。介休城古瓷窯的發現,使得這樣的粗瓷有了歸屬,為以往所見不明窯口的這類白瓷找到了燒造窯口。但介休城燒造的細白瓷因采集到的標本較少,還不能完全從介休窯、霍州窯等的細白瓷中分離出來,有的細白瓷可能需要在以后的發現中重新確定窯口。

介休城古瓷窯遺物特征明確,時代當在金代晚器至元代晚期。和介休洪山(傳統意義上的介休窯)窯金代晚期燒造的器物對比看,介休城古瓷窯燒造的器物明顯要粗,時代上也應在洪山窯衰落以后。介休縣在漢代時已設,但治所在現在的介休市東南15里。現在的介休市為唐代時所設的介州。宋金以降,這里一直是介休縣的治所所在。在1218年,蒙古木華黎就破太原府,下汾州、平陽等地,因此,介休縣當在同年歸屬元朝。由于在窯址堆積中采集到了具有金代晚期特征的紅綠彩玩具,結合采集大量標本的特征,可知介休城創燒的時間當在元人滅金以后,也就是1218年以后。金代晚期介休窯(洪山窯)燒造衰落,正好和介休城內燒造業的興起相銜接,這是介休城瓷窯燒瓷的時間上限。從所見器物標本大部分還保留的金代遺風看,可以排除其燒造時間在元代中期以后,因為元代中期的器物已經擺脫了金代的特征,雖然有的器物還具有早期的特征,但多數器物已經完全具備了元代的器物特征。由于缺少墓葬紀年資料的對比,介休城古瓷窯燒造時間目前可以初步界定在1218年至元代中期。從支燒情況觀察,介休城瓷窯的燒造技術可能更多地來源于洪山窯。

介休窯(洪山村)是山西中部宋金時期燒造水平和質量較高的瓷窯,元明清以后一直燒造,但元代突然衰落,這雖然和北方瓷業的因戰亂而整體衰落有關,但和燒造中心的轉移可能也有關系,介休城南街燒瓷窯廠的發現,為我們研究山西地區陶瓷燒造以及陶瓷經濟史提供了較為重要的新資料。(作者工作單位:山西省考古研究所)欄目主持/米武軍