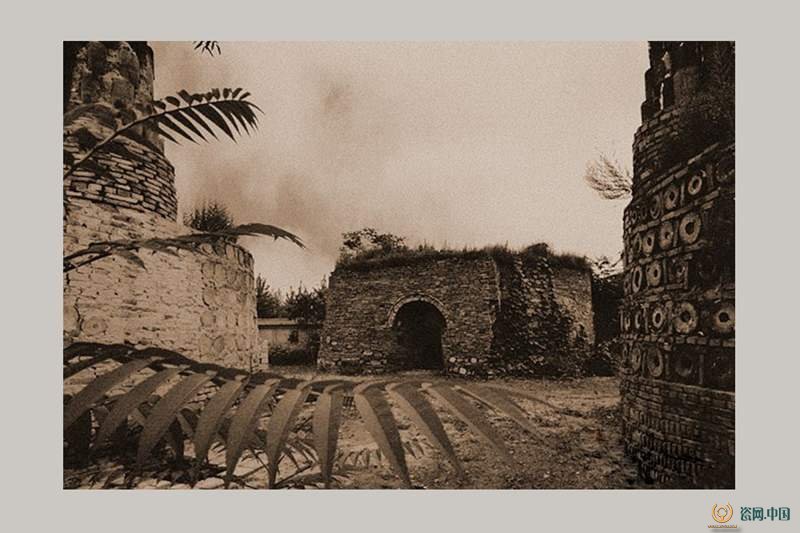

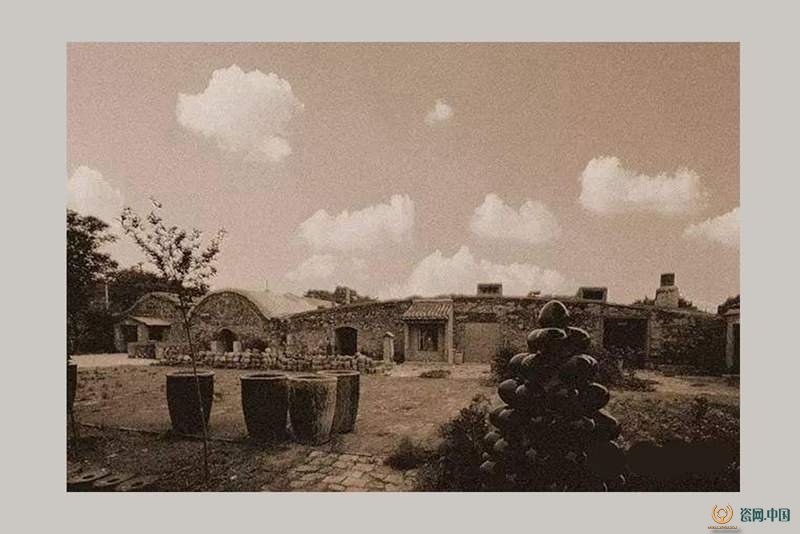

彭城是一座建立在瓷瓦堆上的古鎮。所謂“鎮內本無山,有山是渣堆”。磁州窯千年的窯火,產生了大量的殘瓷碎片和爐渣廢棄物,日積月累,堆積成山。先是在鎮外,鎮子擴大了,又把渣堆裹在鎮里,反反復復,渣堆山就散落在古鎮的里里外外,成了彭城的一景。它是組成“古窯、渣堆、龍盔墻”古鎮風貌的重要部分,被考古界尊稱為文化遺跡。

老彭城人的記憶

彭城人一生下來就在和陶瓷接觸。這里是陶瓷生產區,從小在老渣堆就能看到很多殘片,甚至手里玩的玩具都是清末、民國時的那種陶瓷小玩意。開玩笑說,在渣堆上拿腳隨便一踢,就是一個元代、宋代的文物,當時的渣堆就是那樣的一種狀態。

當時沒有博物館,小伙伴互相玩耍的時候,就跑到渣堆上,撿一些小瓷片,看上面畫的東西,還可以找碗底,敲碎了,然后畫一個圈,扔碗底,看誰扔的準,渣堆有太多這樣的玩意可以玩。渣堆給彭城老一代人留下了美好的童年記憶,當時的大渣堆就是一座露天的民間博物館。

渣堆上保存有明代以后的廢渣較多,除了高出地面的渣堆外,地面以下的元代乃至金代、宋代的或是時間更為久遠的渣堆還有很多很多。可以說,在這些龐大的文化堆積中,埋藏著歷代精美瓷器和瓷片標本。我們之所以重視彭城渣堆的保護與研究,是因為其中包含有非常豐富的原汁原味的磁州窯陶瓷的歷史信息,可以從中獲得歷代磁州窯制作工藝與生產方面的文化與藝術的知識,這是最難得的,也是獨一無二的。

渣堆實際上是一座很豐富的文化寶庫,因為研究磁州窯不僅僅限于研究其產品、裝飾技法,也應該對其窯場建筑、具備的功能乃至對其他窯系的相互影響、嬗變等方面的問題作出歷史的解釋。無論是產品研究還是產業研究都可以從中挖掘出豐厚的資料來,尤其是對于一個有著千年文化藝術史的中國北方最大的窯場來說,重視先輩們為后人留下的十分豐厚的遺產,并加以準確的解讀是我們不可逃避的責任。

樓角子渣堆(河泉村)

呈東西走向,現存于住戶家中,高約十米,面積約400平方米,位于河泉村窯西胡同南側。

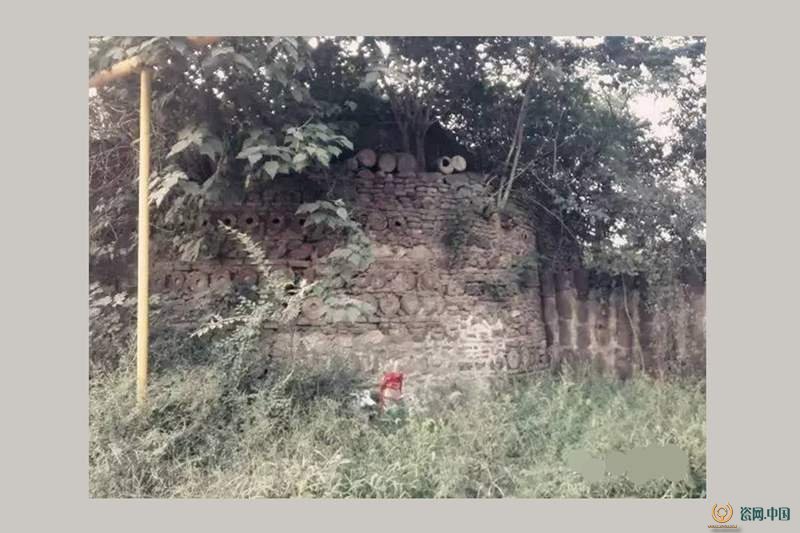

黃家窯渣堆(富田村)

呈東西走向,現存于住戶家中,高約八米,面積約為1500平方米左右,位于黃家窯南側。

西大地(十九中)渣堆(富田村)

呈東西走向,高約十米,現面積約為1300平方米左右,位于十九中學東側。也稱“十九中渣堆”,占地面積曾多達兩千多平方米,高約四十多米。在抗日戰爭時期,曾因其渣堆高,日軍在上面修蓋炮樓,現其渣堆大部尚存。

整個十九中學基本上是在渣堆上建立起來的。富田村有20多戶村民平整渣堆建起了房子,每戶還帶一小院。即使這樣,渣堆還沒有占完,至今還高高地聳立在那里。

區陶瓷渣堆(河泉村)

呈東西走向,現存高約十三米,面積約為2000多平方米,被圍墻圍擋。

天子眼渣堆(土地廟往東至彭城完小)

現在渣堆頂上為彭城完小操場,高約二十多米,保存較為完整,現已封存。

十二零渣堆(富田村)

呈圓錐形,現存與住戶家中,高約十四米,面積約為300平方米。