歷史總是由人來演繹的,此朝唱罷彼朝登場,彈指一揮千百年……但所有的戲都需要一個舞臺,那就是土地,見證著所有的發生。不論演得好壞,兵燹或是盛世,也不論經歷多少歲月,只要踏上那片土地,它總能告訴你一些秘密。

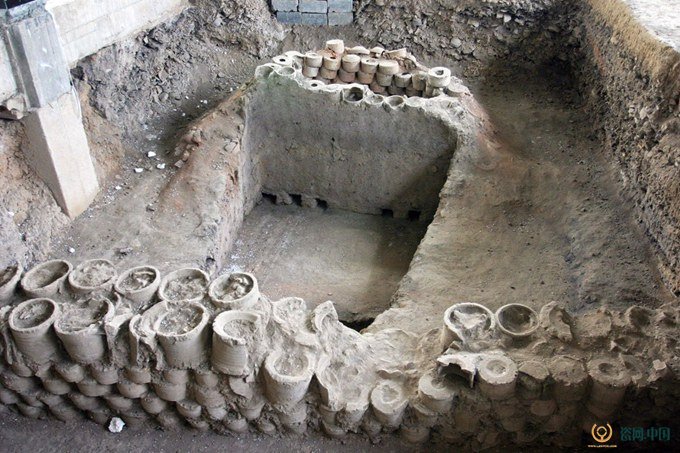

在太行山東麓有一個小村莊,叫澗磁村。村子北面的耕地里,矗立著十三座高矮不等的土丘,其中最低的一座有5米多,最高的達15米,上面堆滿了各式各樣的碎瓷片,村里的老人把它們叫做“瓷堆子”,但好像沉寂了千百年,都沒人知道它們的來歷。

1934年,一個文質彬彬的外鄉人,走遍了十三座土丘,也沿著村東的通天河走遍了附近的村落。他一次次撿起人們早就習以為常的瓷片,竟然會時而痛哭流涕時而又頓足大笑。每到一處,他都要詢問村民這是哪里?可能聽不太懂方言,他誤把“澗磁村”記成了“剪子村”,把“燕川村”記成了“仰泉村”。

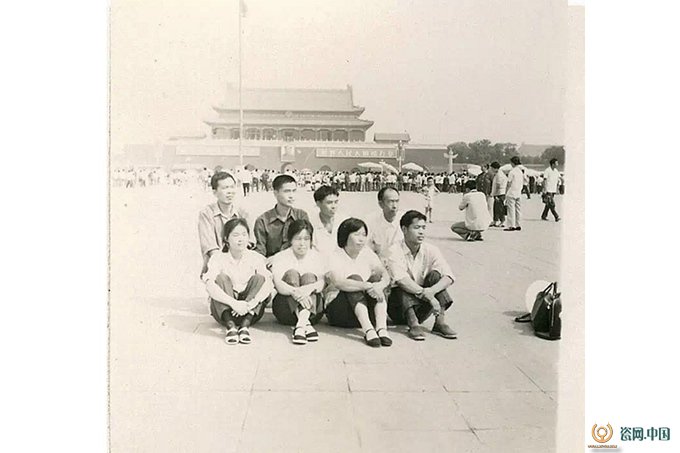

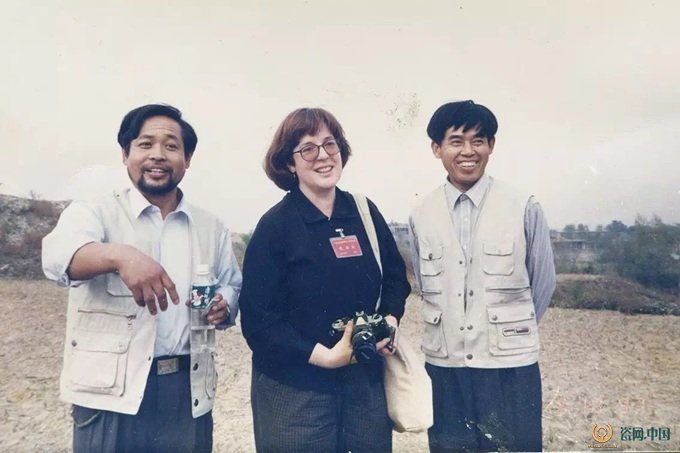

1997年,中國工藝美術大師陳文增與葉喆民在定窯遺址考察留念

這個奇怪的外鄉人叫葉麟趾,這一年46歲,是當時北平大學的教授,也是中國陶瓷學術研究界的泰斗。這位出身滿清葉赫那拉氏的教授,出版了中國第一本陶瓷史學專著——《中外陶瓷匯編》。書中斷定:在北宋末年消失的定窯遺址,就位于河北省曲陽縣澗磁村和燕川村一帶。而那十三座土丘,則是由定窯的瓷片、窯渣堆積而成。由此,遁跡八百多年的定窯遺址被找到,迷霧般的謎底終于揭開。

又過了幾十年,葉老的足跡早已消失在瓷堆子深處,而其子葉喆民也成為著名的陶瓷專業教授,又重新站到了瓷堆子上,“定窯遺址是不會變化的,但因為在古代區域劃分會變,曲陽古時候屬定州,后來不歸現在的定州,我父親打破了地域的觀念,最終找到了遺址。從陶瓷史來看,最早的是青瓷,后來發展成白瓷。瓷器含鐵越多就越青、越黑,含鐵越少就越白,幾乎沒有鐵才能純白。白瓷在歷史上是很難得的,五大名窯:定、汝、官、哥、均,五大名窯四個是青瓷,只有定窯是白瓷,難能可貴。”

曲陽縣,地處太行山脈往華北平原過渡彎曲的陽坡,故名。因其過去屬定州管轄,所燒窯業便稱“定窯”。

葉喆民教授說,白瓷的興起遠晚于青瓷,時至李唐,白瓷興起,邢窯最盛。唐代李肇在《國史補》載:“凡貨賄之物……內丘白瓷甌,端溪紫石硯,天下無貴賤通用之。”茶圣陸羽《茶經》中也對邢瓷有“類銀”、“類雪”的評價。可見無論皇宮貴族還是平民百姓都對邢瓷十分青睞。當時,邢窯白瓷與越窯青瓷,被并稱為“南青北白”,大有天下二分之勢。由于市場需求日增,帶來了瓷業的繁榮,白瓷生產很快風靡黃河流域和燕趙大地,形成了龐大的邢窯白瓷窯系,而受其影響最深的就是定窯。

唐代晚期,邢窯式微(其原因尚無定論)。歷史的車輪駛至宋代,定窯脫穎而出,大量背井離鄉的農民,投入到利潤豐厚的商業和手工業生產中,創造了空前的財富與繁榮。一把看似普通的泥土,在水與火的鍛造下,成就出了各種精美的瓷器。從各地搜集的定窯瓷片判斷,定瓷不僅占據了北方廣大市場,而且入主了江南諸多城市。“定州花瓷甌,顏色天下白。”這是元代劉祁在《歸潛志》中對定瓷的高度贊美。明高濂《燕閑清賞箋》稱定窯“式類數多,莫可名狀,諸窯無與比勝。”

定瓷的隆興,不僅改革和引發著本國陶瓷業,更以磅礴之勢啟迪和震撼著鄰邦。北宋徐競《宣和奉使高麗圖經》載:高麗“碗、碟、花瓶、湯盞,皆竊仿定器制度。”中國定瓷對日本的影響,也有目共睹,日本詩人虎關師練(1278—1346年)《濟北集》有詩為證:“定州白瓷陶冶珍,縱橫小理自然新。掃清仙客閑天地,貯得四時一味春。”

然而在公元1127年,金兵南下,滿目烽煙,地處燕趙大地的定州黎民哀鴻遍野,名播遐爾的定瓷制造業已是飄搖,吉兇莫卜。北宋王朝遷都臨安,史稱南宋,部分定窯工匠隨時局南下至景德鎮,史稱“北定南遷”。民國許之衡《飲流齋說瓷》載“南渡后,在景德鎮制者名曰南定……”

公元1234年,元滅大金。再有45年,元攻南宋。燃燒了六百多年的定窯窯火,最終還是熄滅在戰亂征伐之中,留下的只有13座碎瓷片的默默堆積,和帝國王朝興衰更迭的時代背影。

瓷堆子上的滿地瓷片,記載著千百年的智慧與辛勞,也為后來人留下僅有的線索。

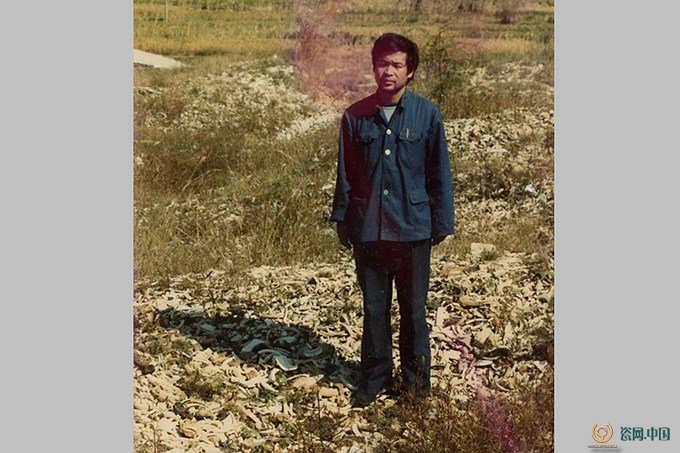

1979年陳文增剛參加工作,在遺址考察。

還是那片土地,歲月卻虛度了幾百年。上世紀50年代末,故宮博物院陳萬里先生兩次前往曲陽考察,進一步確認了這里就是白瓷文明的又一個發祥地。由于眾人陪同,他的考察活動引起了關注。忙碌的陳萬里沒有想到,他的這次考察竟埋下了一顆恢復定窯的種子。一位名叫陳文增的男孩,就住在澗磁村定窯遺址附近,也和他一樣,在瓷堆子附近拾到了許多瓷片,有的還帶有精美的花紋。小男孩當時很好奇,這些瓷片為什么會有那么多人來看。

陳文增打來一盆清水,把撿來的瓷片放進清水里。污濁緩緩褪去,瓷片上原有的精美花紋開始顯現。突然,他發現了一件非常奇特的事:一枚瓷片底部的紋飾,在清水和漂浮的泥土間竟然變得清晰,似乎有青草拖拽著小魚在游動。后來,陳文增知道,手刻魚紋遇水即“活”的種種神奇,正是定窯手刻裝飾的獨到之處,歷來被認為是定瓷工藝中的“絕技”。

到了70年代,官方在保定地區先后投資建立了工藝美術定瓷廠、曲陽定窯瓷廠,定瓷從此走向恢復之路。當年的小男孩陳文增長到了二十多歲,憑借一手好字畫,成為了定瓷廠的一名工人。

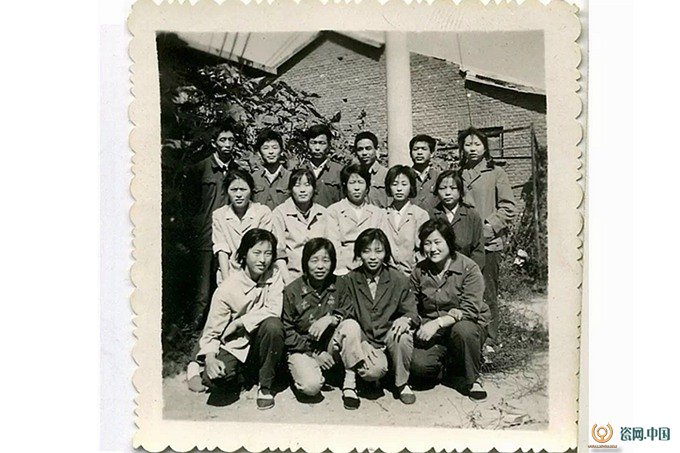

1979年在保定地區工藝美術定瓷廠實驗組研究定瓷。陳文增(左二)、藺占獻(左一)、和煥(右三)

揉泥、提筒、放型和收口步步到位,接下來的就是刻花。定瓷藝人可以在拉好的泥坯上,根據自己的心愿勾勒各種設計紋飾。但疑問也隨之而來,博物館里展出的那些定窯真器上,往往有兩根或三根線條組成的紋飾,一些在廠里指導的陶瓷專家們,憑經驗認為這種雙線紋樣是用“刻一刀,復一刀”的方法完成的。陳文增依法而為,卻總覺得第一刀下去,形由意動,心里怎么想的就能刻出怎么樣的紋飾來;可接下來復的這一刀,眼睛不由自主的會瞄著第一次刻下的刀紋,手法拘謹了許多,再是小心翼翼,刻出的紋飾也不如人意,頗顯匠氣,很難達到古定瓷片上瀟灑飄逸的神韻。

1979年,定瓷試驗組部分成員北京合影

“技法早已散失,我們不知道宋代用的是什么刀具。一些陶瓷專家認為,雙線刻法是‘刻一刀,復一刀’,就是說,先刻出單線,再沿著補刻一條以使形狀豐滿。但是我認為,中國書法用筆講究一揮而就,刻花同樣不可描改。”陳文增的書法功底頗深,對于這一點他堅信不疑。那么,如此流暢、傳神的雙線條,古人到底是怎樣刻繪而成的?

有一天下雨,陳文增坐車回老家去看望父母。馬車駛過,留下了兩道深深的車轍。看著身后的車轍,再看看身下的馬車,陳文增猛然意識到:這兩道車轍,盡管或彎曲、或直行,其實就是一輛馬車的兩個輪子劃下的平行線。自己的雙線刻花技藝,也許不在技法,而是在刀具上。

于是,陳文增找來一把刻刀夾在老虎鉗上,用鋼鋸條在刻刀一側切了一個一公分左右的小口,然后用小什錦銼再加以休整。奇跡出現了,使用這把自制的雙線刀刻出的紋飾,靈韻有致,宛如天成。中央工藝美院(今清華美院)周淑蘭教授第一眼見到陳文增的刻花效果后被震驚:“當時我覺得眼前一亮,我可以十分肯定地說古代定瓷刻花謎團由此解開,這是恢復定瓷的關鍵一舉。”

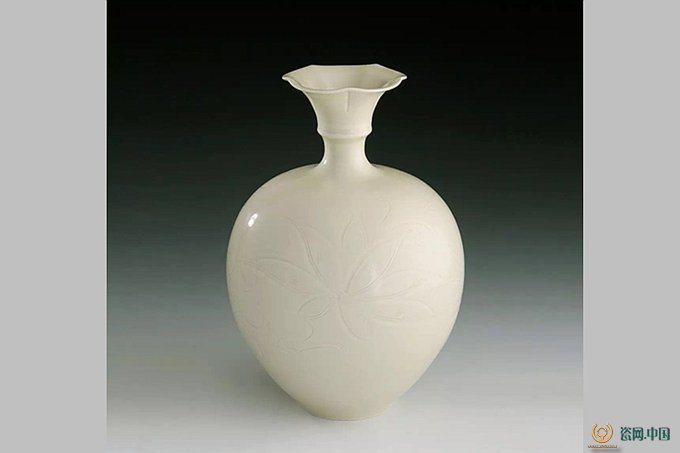

陳文增 梅花口刻花瓶(國家文物局藏)

在定瓷廠里,陳文增結識了兩位志同道合的摯友,一位是比他大三歲、個子比他高三分的藺占獻,專攻釉料研制;另一位是比他小三歲、個子卻比他矮三分的和煥,負責造型裝飾。就在陳文增破解刻花謎團后,和煥在極為少見的定瓷殘片中揣摩出了古代剔花藝術的手法。而藺占獻在釉料方面取得了突破性進展。

1982年保定地區工藝美術定瓷廠合影

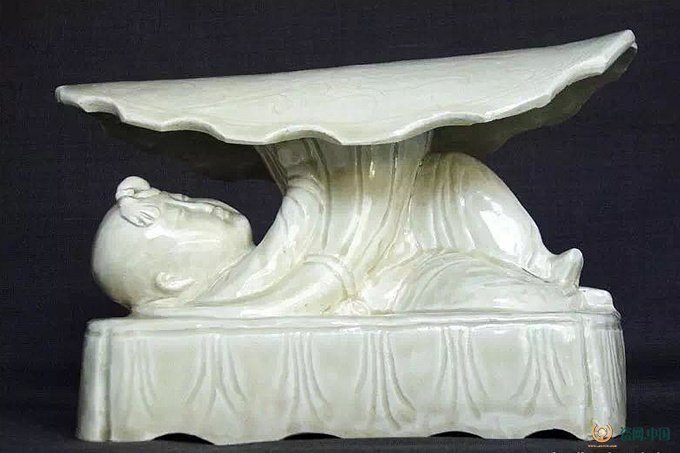

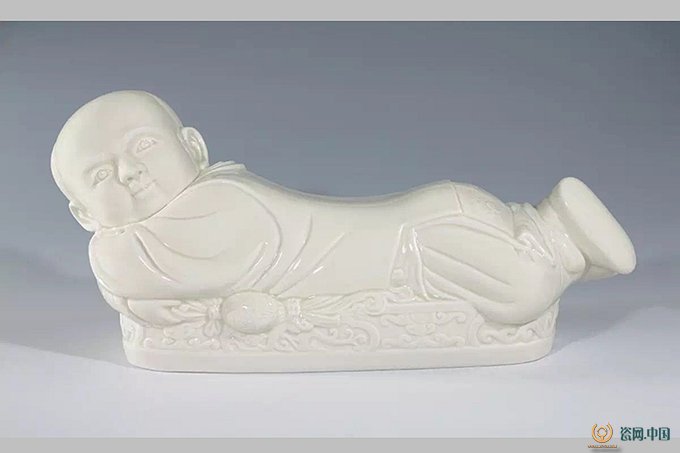

陳文增 定窯孩兒枕(仿宋)

1992年,陳文增寫下一首七絕《定窯恢復》:“原無逸致醉流霞,檢點平生漫與夸。昨日紅顏凋已盡,我今化鶴引梅花。”以紀念定窯恢復的初衷與過程,“我認為它不是一種閑情逸致,而是一項艱辛的事業付出。”

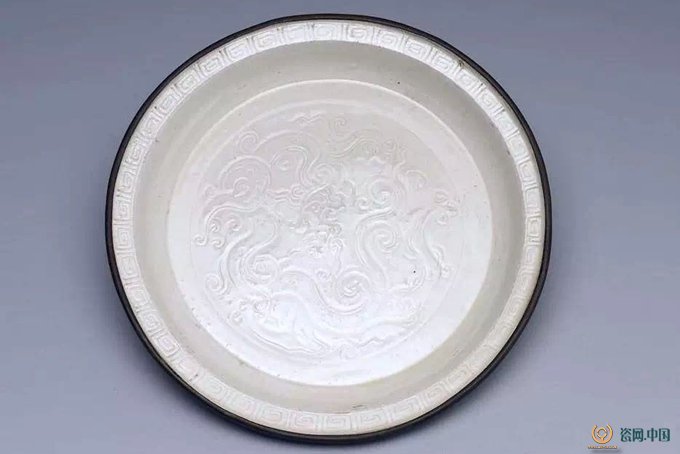

十年后的隆冬,陳文增見到了一幅畫,畫上只有青松、翠竹和梅花。遙想定瓷最興旺的北宋,詩人蘇軾被貶黃州,宅院內栽滿了松樹、青竹和梅花勵志。“風泉兩部樂,松竹三益友。”后人把寒冬里的松、竹、梅譽為“歲寒三友”。陳文增覺得他們三人在恢復定瓷過程中的情誼最為珍貴。同樣是為了紀念,他又主張創作一件《歲寒三友》盤。由他設計圖案,和煥制模,藺占獻施釉。

因為意義特殊,窯爐開啟的這一天,陳文增、藺占獻、和煥三人都來等待。一件異常精美的定瓷出爐,竟然不是本該的釉料效果,而是窯變出無比鮮艷、潤澤的紅色。“紅定”,在場的每個人都不敢相信自己的眼睛。平日里言語不多的和煥,也被震驚了,往后的生涯里,她再也沒有見過顏色這么紅潤,盤體這么完美的瓷盤了。

陳文增、藺占獻與國際著名古陶瓷專家柯玫瑰女士

為何燒成一件“紅定”如此難得,會讓所有人為之一怔?這淵源還得往蘇軾身上捋。

神宗熙寧四年(1071年),蘇東坡遭誣陷,被貶“杭州通判”,七月出都,十月抵揚州。一日,東坡又取水煎茶。詩興所致,便吟作一首:“蟹眼已過魚眼生,颼颼欲作松風鳴……君不見昔時李生好客手自煎,貴從活火發新泉。又不見今時潞公煎茶學西蜀,定州花瓷琢紅玉……”沒曾料想,這樣一首“粗觀言茶事,實則言政事”的茶詩,卻成為赫赫定窯的第一筆文字記載。他更沒想到,就那么少得可憐的一句“定州花瓷琢紅玉”,卻遭遇了千年的爭論。

明代學者高濂所著《遵生八箋*論定窯》載“定窯者,北宋定州造也,其色白間有紫、有黑,然俱白骨加以釉水,有如淚痕者為最。故蘇長公詩云:‘定州花瓷琢如玉。’”高子將東坡原句“紅”字改為“如”應該并非筆誤,而是他認為蘇軾“琢紅玉”沒有道理,因為在他的認識中定瓷是沒有紅色的,故用如字替之。

不解的不只有高濂,連清高宗乾隆皇帝也大惑。他的《詠定窯三羊方盂》詩:“粉定出北宋,花瓷實鮮看,非紅寧紫奪,惟白得初完……”乾隆認為,“蘇東坡詩,定州花瓷琢紅玉,今之瓷皆白色,無彩,所謂粉定然也。率素質,若此隱起三羊紋尊者,即東坡所謂花瓷亦無不可。”“定州花瓷”并不費解,凡刻(印)有花飾者之白瓷,黑色、紫色均稱為花瓷。乾隆所說的粉定叫做花瓷理所當然,關鍵是在一個“紅”字比較不靠譜。很遺憾,坐擁四海的乾隆竟也沒見過“紅定”。

那么宋代定窯是否生產過紅定呢?宋邵伯溫《聞見錄》載:“仁宗一日幸張妃閣,見定州紅瓷器,帝堅問曰:安得此物,妃以王拱辰所獻為對,帝怒曰:嘗戒汝勿通臣僚饋送,不聽何也。因以所持柱斧碎之。妃愧謝久之乃已。”是說宋仁宗在張貴妃處下榻,見到了紅定,問是哪里來的。張貴妃說是一個叫王拱辰的人送的,不喜歡宮內與臣僚互相往來的仁宗大怒,用斧子打碎了紅定。這個見聞應該不是杜撰。它至少說明了兩點:一是定瓷進貢皇宮,的確有生產紅定;二是紅定極少出現,所以被當做頂級賄賂,可見珍貴異常。

后來陳文增他們才知道黑釉也許冥冥之中自有天意,陳文增三人為紀念“歲寒三友”燒出了“紅定”的同時,也為千年前那個創造“歲寒三友”的東坡雪了一回世人對“琢紅玉”的質疑。

如今的定瓷廠人依然堅守著那一片定窯遺址

《定窯研究》和《定窯陶瓷文化》以及各種詩詞作品集上百萬字是陳文增自己撰寫。陳文增說,文字寫不完定窯。

恢復不僅是專業技術上有巨大的困難,他們還要面對來自政策、經濟、人員各方面的變故和阻礙。直到1992年,他和藺占獻、和煥等幾個搭檔才幾經輾轉成立了河北省曲陽定瓷有限公司。也就是當下的四合院作坊。目前它分別是國內第一家定瓷研制生產廠家、國家博物館指定生產廠、“定瓷燒制技藝”國家級非物質文化遺產保護單位、河北省科技企業、河北省文化產業示范基地等等。