位于河北省曲陽縣澗磁村的定窯遺址,是目前定窯考古發(fā)掘規(guī)模最大、最集中的窯場。

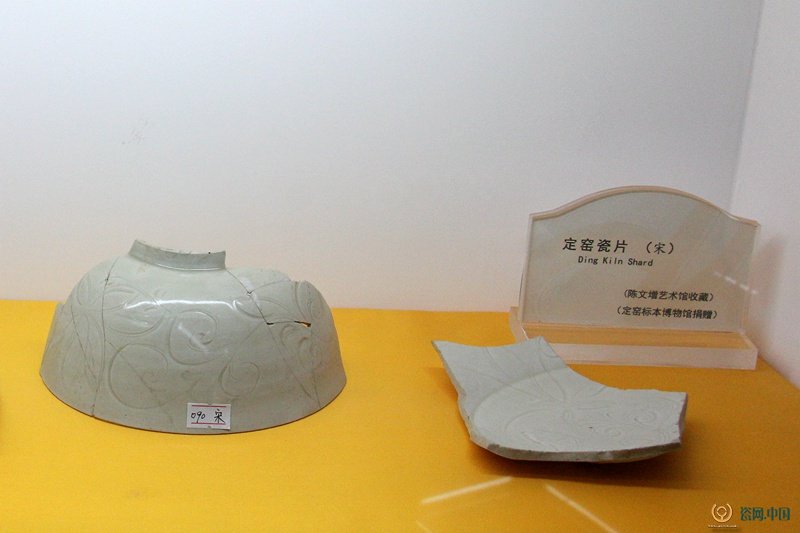

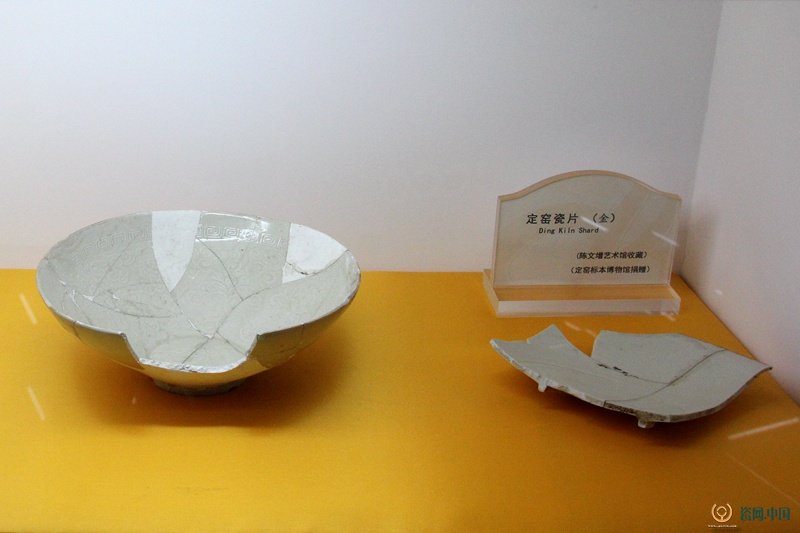

中國陶瓷文明源遠流長,歷史上名窯眾多,定窯就是古代北方白瓷生產(chǎn)中最具代表性的窯場之一。定窯創(chuàng)燒于唐代、盛于北宋及金、終于元代,延燒時間超過600多年,并以燒制白瓷著稱,兼燒黑釉、醬釉和綠釉瓷,后人稱其為“黑定”、“紫定”和“綠定”。

人們在論及定窯時,必稱其為宋代的“五大名窯”之一。宋代定窯可謂中國歷史上白瓷發(fā)展的大成時代。釉色清麗明快,造型纖細典雅,紋飾流暢自然的定瓷,代表了文人士大夫所追求的“雅器”,一些高檔定瓷更是成為皇室的御用貢品。其產(chǎn)量巨大,影響廣遠,不僅在北方有廣泛的仿制,對南方以景德鎮(zhèn)為代表的青白瓷生產(chǎn)的影響也是顯而易見的,甚至遠到西亞、中東都可以看到定窯影響。

定窯的影響不僅表現(xiàn)在造型和紋樣上,在瓷器的制作和燒成方面的工藝創(chuàng)新,如薄胎瓷器的成型、裝燒時的覆燒方法、燒成時采用煤為燃料等諸多方面,都有開創(chuàng)之功,并影響了整個宋代瓷業(yè)的發(fā)展,是我國宋金時期北方生產(chǎn)規(guī)模最大、影響最廣、官府督窯并貢御時間最長的窯場,是宋代瓷器追求精致、典雅的典型代表。由于定窯巨大的影響,它又被近代研究者列為宋代的六大瓷系之一,被賦予了我國古代陶瓷發(fā)展體系中不可缺少的一支。

1934年,著名陶瓷學者、國立北平大學(現(xiàn)北京大學)葉麟趾教授在其所著《古今中外陶瓷匯編》一書中,首次提出定窯遺址的準確位置就在曲陽澗磁村,沉睡了近千年的定窯遺址即將醒來。新中國成立后,故宮博物院的陳萬里、馮先銘等專家在對澗磁村定窯遺址進行多次實地復(fù)查后,進一步確認了河北曲陽澗磁村一帶即為史載的定窯遺址所在地。后經(jīng)國家文物局批準,文物部門先后于20世紀60年代初、80年代中期和2009年,對定窯遺址進行了三次大規(guī)模的考古發(fā)掘工作,并取得了豐碩的成果,從而對定瓷的燒造工藝及定窯興衰史等方面有了更準確、更全面的了解和認識。1988年,澗磁村定窯遺址被列入國家級文物保護單位,并建立了定窯遺址保護所,負責窯址的保護和管理工作。

澗磁村定窯作坊遺址,是上世紀80年代澗磁村考古發(fā)掘最重要的、也是面積最大的一個保護區(qū)。在這里我們可以清楚的看到窯爐爐膛、火道、灰坑等,展現(xiàn)出一個系統(tǒng)的定瓷生產(chǎn)場所。

著名的金代窯爐,以煤為主要燃料,可燒還原焰或氧化焰,燒成溫度可達1300℃。

在澗磁村,至今依然可以看到矗立在田野中的十幾座巨大土丘,這些由大量的瓷片、窯具、爐渣、瓷土等堆積而成的土丘被當?shù)厝朔Q之為“瓷堆子”,是澗磁村幾百年來窯燒的累積,亦是定窯燒造時代久遠、規(guī)模宏大的重要見證。

澗磁村窯址的豐富遺存,無疑是一座寶庫,一座豐碑,它沉淀和蘊藏著定窯創(chuàng)造性的杰作和獨特的藝術(shù)成就,同時,也是中國制瓷歷史的縮影和重要見證,具有極高的考古價值和研究價值。