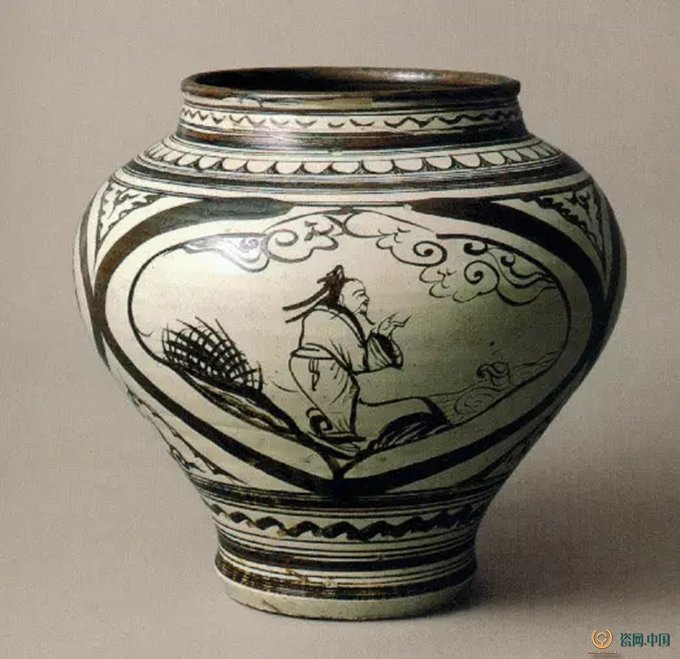

它具有極為鮮明的民窯特色,

所生產的瓷器被稱為白與黑的藝術,

是中國陶瓷史上的一朵奇葩。

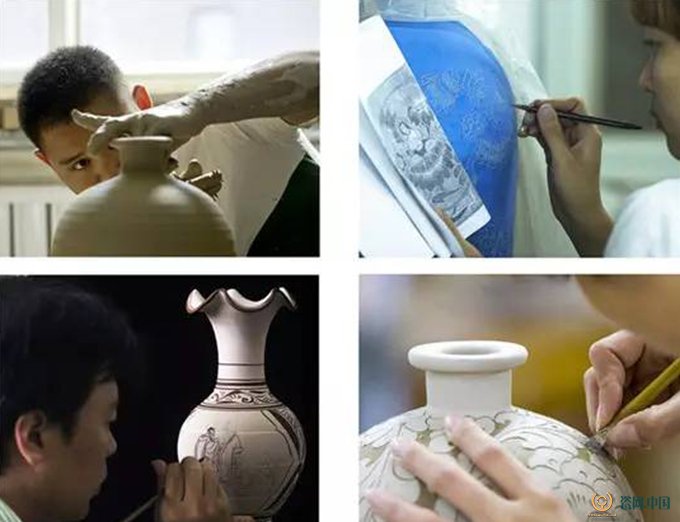

它創造性地將中國毛筆書畫,

巧妙而生動地繪制在瓷器上,

開創了我國瓷器書法繪畫裝飾的新篇章。

它自北朝創燒,

于宋金元時期達到鼎盛,

經明清至今,歷千年而不衰。

它傳播廣泛、影響深遠、蜚聲中外,

形成了中國古代北方最大的民窯體系。

它,就是中國北方民窯的杰出代表——磁州窯。

在邯鄲峰峰礦區彭城鎮滏陽西路上,有一座特別的建筑——朱門、灰瓦、青磚,古香古色,造型樸素而不失別致。

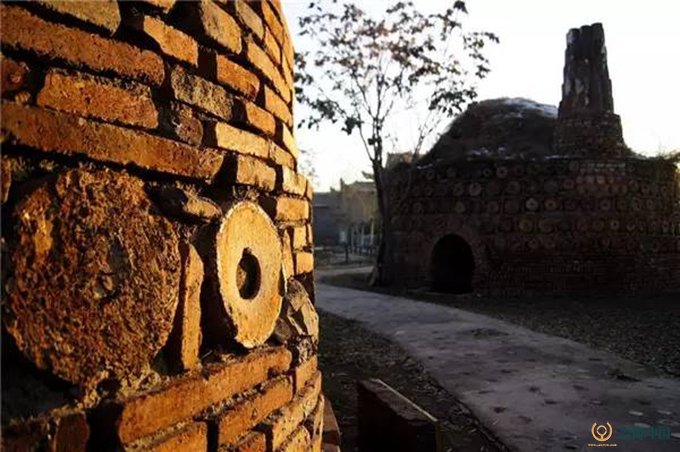

門楣上鎏金的“中國磁州窯”幾個大字和旁邊的標識,讓人輕易就能認出,這里是大名鼎鼎的磁州窯鹽店遺址博物館。博物館內,有元代、明代、民國窯址各一座,老作坊三間。

而在距此幾公里外彭城鎮富田村的南山坡上,是磁州窯富田遺址博物館。遺址內,兩座完整的元代饅頭窯,數座明、清、民國時期的饅頭窯被保存至今。

在彭城鎮,像這樣大大小小的磁州窯窯址有數十處。而在彭城鎮數米深到數十米深不等的地下,更是有數以百計的古窯址在沉睡。

這些窯址,無不彰顯著磁州窯——這個延續千年老窯旺盛的生命力。

然而,磁州窯真正為人們所熟知,卻不過百年時間。

重現人間:巨鹿古鎮的驚人發現

“雖然磁州窯歷史悠久,但因其民窯的身份,歷史上關于它的記載不多,長期以來,人們都沒能認識磁州窯,直到上世紀初巨鹿古城的那次出土……”磁州窯藝術文化研究會會長郭光華的一番話,把記者拉回到90多年前。

1918年,巨鹿縣遇到罕見的大旱,當地人掘井自救,意外挖出了被埋在地下6米、已淹沒長達810年的宋代城邑——巨鹿古城。

更讓人意外的是,在古城遺址中,人們發現了大量白地黑花的古代瓷器。驚人的發現讓欣喜若狂的人們忘了挖井的初衷,一時間奔走相告。

然而,這個足以載入中國陶瓷史冊的事件,在那個兵荒馬亂的年代,卻演變成了一場文化災難。

“巨鹿出土大量精美瓷器的消息不久就傳遍各地,一時間,國內各地的古董商云集巨鹿,大量購買這些瓷器并運到京城,銷往歐美等地區,獲取巨額利潤。獲利后的古董商還紛紛組織人力對巨鹿古城遺址進行更大規模的盜掘。”郭光華說,這批精美的文物陶器也因此流失到了世界各地,如今世界各國著名的博物館中,均收藏有當時巨鹿出土的瓷器。

古董商和外國商人的狂熱追捧,引發了國內考古界對這批瓷器的關注。

1920年,天津博物院組織力量對巨鹿鎮遺址進行了較詳細和全面的調查,并將調查情況載入《巨鹿宋器叢錄》一書。1921年,北京歷史博物院也對巨鹿鎮遺址進行了發掘,又出土了大量的古瓷器。

然而,對于這批瓷器的來歷,國內研究者們卻意見不一。

“當時的陶器研究專家們只知道宋朝著名的五大官窯——定、汝、官、鈞、哥,而不知世上還有磁州窯一說,于是某些研究者就把這批器物定名為土定,按現在話講,就是假冒的仿定窯產品,但這些陶器的造型和藝術風格與定窯產品并不相符,因此這種叫法并沒有被世人廣泛認可。”郭光華表示。

大批人們從未見過的精美瓷器的發現,也吸引了西方學界的關注。于是,西方學者也紛紛來到這里進行廣泛調查研究。他們很快發現,不止巨鹿古城,以巨鹿鎮為中心的華北各地出土的大量宋、金、元代的古瓷器中,似乎出自一個和其他名窯無關聯且從未聽說過的窯場。他們還注意到,這個窯場生產的瓷器有一個共同特點:即在施化妝土的白地上用鐵銹色的顏料描繪紋樣,這正和當時磁州燒制的某些瓷器很相仿。

為了給自己的猜測尋找理論依據,學者們開始翻閱古代文獻典籍,試圖尋找蛛絲馬跡。在清代許之衡《飲流齋說陶》中,他們找到了這樣的記載:“磁窯,出磁州,宋時所建,磁石引針之磁石,即產是州,取石煉陶,磁器之名,乃專指此。今人輒誤,以磁與瓷用矣。器有白釉、黑釉、白釉黑花不等,大率仿定居多,但無淚痕,亦有劃花、凸花者,白釉者儼同牛乳色,黑釉中多有鐵銹花,黑花之色與貼殘膏藥無異”。

文獻中的記載進一步印證了學者們的猜測。通過對巨鹿宋瓷的深入研究發現,1925年,一名叫霍普遜的英國學者在他的學術論文中第一次提出了“磁州窯”的概念。很快,這一概念就被世人認可接受。

“可以說,巨鹿鎮遺址的發掘使磁州窯得以重新面世,特別是‘磁州窯’一詞的使用,在學術界確立了一個獨立窯口的概念。”郭光華評價。

這一命名,讓這個傳承千年的窯口第一次擁有了自己的名字,世界范圍內的磁州窯研究大幕也隨之拉開。

全面探究:數次發掘厘清磁州窯發展脈絡

“磁州窯自北朝創始,歷經隋唐,到宋金元時期達到鼎盛,經明清至今,歷千年不衰,是我國歷史上燒制時間延續最久的窯口之一。從廣義來講,其歷史淵源,甚至可以追溯到7500年前。”中國磁州窯博物館館長趙學鋒告訴記者,早在7500年前的新石器時代,在太行山東麓的一塊叫磁山的土地上,先人們就燒出了素面夾砂陶,并開始了人類文明的繁衍。

后來,中國社會科學院將這一文化遺址命名為“磁山文化”,從而確定了這個地區作為古老陶器發祥地的歷史地位。

在中國古陶瓷學會2010年會暨磁州窯學術研討會上,與會專家就磁州窯藝術達成普遍共識,認為古老的磁山文化便可以看作是磁州窯的前身。

據史料記載,隋開皇十年(590年),在漳河、滏陽河流域(今磁縣、峰峰礦區)設磁州,故兩河流域上的窯場后來被稱為“磁州窯”。

“然而,由于記載磁州窯的文獻很少,因此直到新中國成立之前,人們對磁州窯的歷史脈絡仍未有清晰的認識。”趙學鋒說。

新中國成立后,國民經濟和各項事業進入快速恢復發展時期,考古工作也有了驚人的發展。

1951年,國內古陶瓷研究家陳萬里先生最早考察了中原、河北的古窯址,寫出了《調查中原、河北二省古代窯址報告》。

1959年,北京故宮博物院的馮先銘到磁縣北賈璧村調查窯址,并將窯址定為隋代,寫出了《河北磁縣賈璧村隋青瓷窯址初探》。

以此為開端,以后又發現了許多前所未聞的磁州窯及相關窯系窯址,使磁州窯研究局面煥然一新。

后來的窯址調查表明,磁縣的賈璧窯、峰峰礦區的臨水窯自北朝就開始生產瓷器,創立了北方最早的青瓷窯場,這被認為是磁州窯的開端。

“馮先銘和陳萬里早期的調查為磁州窯遺址之后的發現、發掘工作奠定了基礎。著名的磁縣觀臺磁州窯遺址就是陳萬里先生在調查中親自發現的,之后,這個窯址一度成為磁州窯研究的主要基地。”趙學鋒告訴記者。

1958年,河北省文物工作隊對磁縣觀臺磁州窯遺址進行了小規模發掘,并發表了發掘簡報。

這是一次具有劃時代意義的工作,是我國北方地區對古瓷窯遺址最早的考古發掘之一。這次發掘根據地層情況和各地層中出土的年號銅錢,將觀臺磁州窯遺址分為四期,北宋元豐年以前、宋末金初、金代和元代。

改革開放之后,國內外再次掀起了磁州窯研究熱潮,為了深化對觀臺磁州窯遺址的分期探索,獲取更翔實的地層資料,以期對磁州窯有一個綜合、全面的認識,1987年,北京大學考古系、河北省文物研究所和當時的邯鄲地區文物保管所聯合對觀臺磁州窯遺址進行了第三次考古發掘。

在那次發掘中,北京大學考古系的領隊人物是當時尚未研究生畢業的秦大樹,而28年后的今天,秦大樹已經成為國內陶瓷考古界的領軍人物、北大博士生導師。

發掘歷時四個月,發掘面積480平方米,清理窯爐遺跡10座,地層基本覆蓋了觀臺磁州窯從創燒到停燒的各個階段,共出土瓷器和其他遺物9870件,瓷片30余萬片。

“通過那次發掘,我們當時基本確定了觀臺窯創燒于北宋初年或稍早,停燒于元代末年到明初。另外,發掘成果也為我們研究磁州窯的制瓷工藝、裝飾藝術和生產規模提供了第一手系統的科學資料。”秦大樹表示。

“當時,由于磁州窯的另一個主要產地——峰峰礦區彭城鎮窯火一直延續,從未斷燒,還保留了大量明清時期的磁州窯作坊遺址。因此人們順理成章地推斷,磁州窯早期的中心窯址在磁縣觀臺鎮,到元末因故停燒之后才轉移到峰峰礦區彭城鎮。”秦大樹說。

這種觀點一直延續到上世紀90年代,直到一次施工中的意外發現才被改變。

1998年至1999年間,峰峰礦區對彭城鎮進行大規模舊城改造,在城市主干道滏陽路西延工程及其配套設施的建筑工地,人們意外發現了大量的白地黑褐花瓷片、瓷器及一些窯具。邯鄲市文物保護研究所會同峰峰礦區文物保管所立即對遺址進行了局部發掘,出土金、元、明、清各類完整或可復原瓷器數千件,瓷片近30萬片。

在之后彭城鎮的各種城建施工中,又數次出土從宋到民國不同時期的瓷器、瓷片。通過多次考古發掘和調查研究,專家們認為:彭城窯始燒于北宋,繁榮于金元,并歷經明、清、民國持續燒造至今,長達千年之久。

這些發現,也推翻了之前所謂“元末觀臺磁州窯停燒,窯場轉移,彭城才代之以興”以及“彭城是明代窯場”的論斷,得出了“觀臺、彭城兩大窯址自宋以來就長期并存,觀臺窯斷燒之后彭城窯仍持續發展”的結論。

至此,千年磁州窯的傳承脈絡,終于清晰地呈現在世人面前。

兩大貢獻:毛筆繪畫裝飾和最早的釉上彩瓷

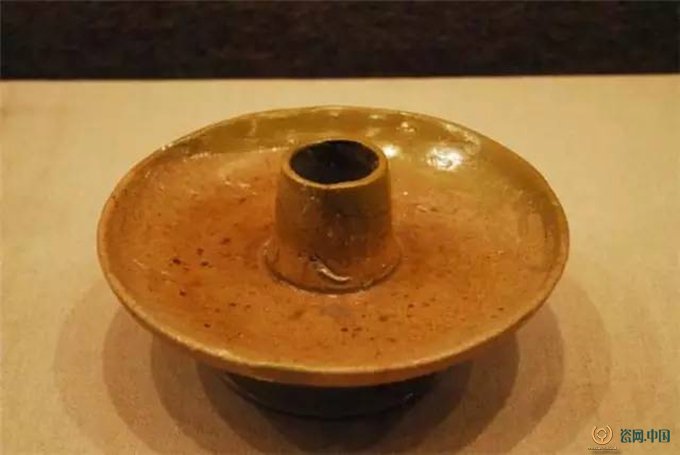

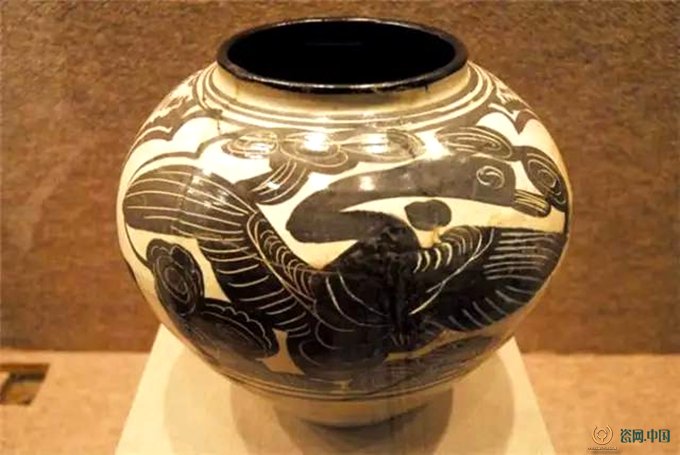

磁州窯瓷器被很多人稱作“黑與白的藝術”,提起磁州窯,多數人會首先想到其經典裝飾風格——“白地黑花”、“黑地白花”。

“黑白對比的裝飾風格是磁州窯瓷器最顯著的藝術特征,卻不是磁州窯的全部。事實上,在不同歷史階段,磁州窯是不斷發展、變化的,就連其最經典的‘白地黑花’也是經過長時間學習、摸索形成的風格。”中國陶瓷藝術大師任雙合告訴記者。

據專家介紹,唐代以后,全國陶瓷生產形成了“南青北白”的大格局,南方青瓷以浙江越窯為代表,有哥窯青瓷、龍泉窯青瓷和南宋官窯青瓷,而北方則以邢窯白瓷和定窯白瓷為代表。唐末五代,磁州窯也由早期生產青瓷轉而加入了燒制白瓷的行列,但因磁州窯所用的坯土是當地所產的大青土,泥質粗,且富含氧化鐵,故燒制的器物胎質發青或呈青灰色,這和“似銀類雪”的邢窯白瓷和“聲如磬、薄如紙、白如玉”的定窯白瓷相比,在市場上就失了先機。

“為了彌補自身的不足,磁州窯的工匠別出心裁,發現和使用了化妝土。化妝土也是產自當地的土料,俗稱大堿土,工匠們在坯胎上外施白色化妝土,以達到增白效果。”任雙合說。

在坯胎上施化妝土來彌補原料自身的不足,已經是一項了不起的創舉,但即便如此,原料“先天不足”的磁州窯的白瓷仍無法超越定窯和邢窯。于是,磁州窯的工匠們開始學習借鑒其他窯口的裝飾工藝,以期找到新的突破。

北宋以來,磁州窯借鑒河南登封窯珍珠地劃花和剔花裝飾技法,生產出一批此類裝飾技法產品,并超越登封窯,打出了白釉剔花、白釉黑剔花的精品品牌。

同時期,磁州窯還學習了陜西耀州窯白釉點彩和黑釉裝飾技法,充分利用“斑花石”畫料(含氧化鐵,高溫下變為黑褐色,類鐵銹色),逐步由點彩、點梅花紋、繪草葉紋等簡單模式,向引用傳統毛筆書畫技法轉變,最終形成了以毛筆書畫裝飾技法為主流的獨特風格——“白地黑花”。

“‘白地黑花’的裝飾特點是黑白對比、反差強烈,它開創了毛筆技法在瓷器進行書法繪畫裝飾的先河,徹底打破了南北陶瓷單色釉裝飾的局面,引領了新潮,迅速占領了北方陶瓷市場。”任雙合認為,毛筆繪畫裝飾技法的更大意義在于其產生的獨特文化價值。

借助毛筆技法的便利,磁州窯的工匠將中國傳統的書法繪畫文化,移植到了瓷器裝飾上,開創了一個“以瓷為帛”的書法繪畫時代。

“磁州窯開創的在瓷器繪畫的裝飾技法,對后來的很多名窯也產生了影響,舉世聞名的景德鎮元代青花瓷的裝飾技巧,就極有可能來自磁州窯。”任雙合分析,元青花瓷器出現以前的景德鎮,是一個生產素白瓷和青白瓷的窯場,未曾燒造過以毛筆為繪制工具的瓷器。由此推論,景德鎮窯場的窯工在開始燒造青花瓷器時,其美術基礎是不太好的,但元青花瓷卻突然在此成批誕生,而且沒有從幼稚到成熟的發展階段,一露頭角就那么成熟、那么工整、那么完美,以至明清時代的同類產品都難以望其項背。根據有關文獻分析,當時繪制青花瓷器的工匠應是因戰亂南遷、具有較好繪畫基礎的磁州窯工匠,而非缺乏繪畫基礎的景德鎮瓷工。

古陶瓷學家馮先銘先生也曾指出,磁州窯“白地黑花”技法的成熟和發展,直接導致了元明青花瓷的產生和發展。

宋末金初,磁州窯又在黑白瓷器的基礎上,創造出了“紅綠彩”。紅綠彩是用紅、綠兩種色彩或以紅、綠兩種色彩為主要色彩,在燒好的白瓷胎上繪畫紋樣,不上釉,再入窯,經低溫二次燒成的彩繪瓷器。

磁州窯紅綠彩瓷是我國最早的釉上彩繪瓷器,為明清時期大放異彩的各種釉上彩瓷打下了基礎。而景德鎮開始燒造紅綠彩瓷的時間,比磁州窯整整晚了一個世紀。

正是由于其獨特的裝飾風格和藝術價值,宋金元時期,之前名不見經傳的磁州窯一躍成為全國的知名窯場,和當時的“官、哥、汝、定、鈞”五大官窯相媲美。后來,磁州窯還影響了河南、河北、山東、山西、江西、內蒙古、安徽等地窯場,形成了龐大的“磁州窯系”。

順應潮流:千年窯火不斷的秘訣

元代以后,位于漳河流域的觀臺磁州窯斷燒,而滏陽河流域的彭城窯卻依然蓬勃發展,延續至今。

對于之前燒造規模很大的觀臺磁州窯突然斷燒的原因,至今沒有統一的說法,其中最被人們所認可的說法是漳河泛濫。

“在古代,一個地方想生產瓷器,有幾個條件是必不可少的:首先是瓷土,瓷土是制瓷的原料;其次是煤炭,煤炭是燒制瓷器的燃料;還有就是水運交通,因為古代陸運交通不發達,瓷器又有重量大、易碎等特點,因此瓷器的外運主要依靠水運。觀臺窯和彭城窯能形成大規模的窯口,就是因為具備了以上幾個便利條件。”邯鄲市博物館館長馬小青告訴記者。

據史料記載,在元代末期,漳河水流極不穩定,曾經5次泛濫。“這等于切斷了觀臺窯產品的外運通道,觀臺窯也就慢慢衰落了。”馬小青說。

1976年7月,在古漳河河道中出土了一艘沉船,人們在沉船中發現元代磁州窯器物363件,這也從另一個方面證明了觀臺磁州窯“因漳河泛濫而衰落”的推論。

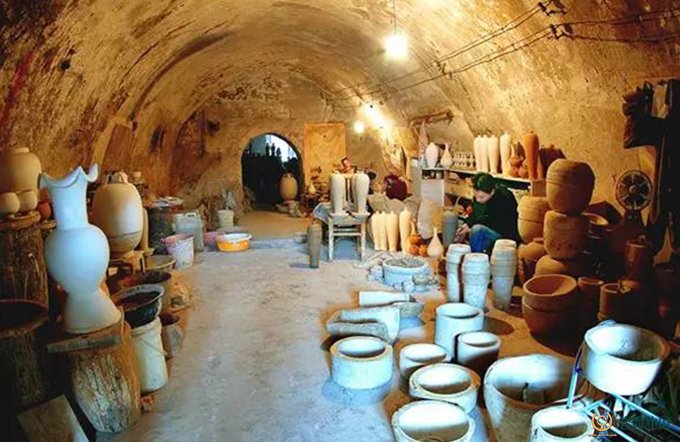

觀臺磁州窯衰落之后,彭城成為磁州窯最重要的生產中心。到明代,彭城磁州窯的產品已不像宋代那樣追求完美畫工、精益求精,但其順應市場需要不斷擴大產能,產業規模達到了空前的地步。

在峰峰礦區北響堂山石窟的隋代佛龍洞前,置立著一塊碑刻,碑刻上記載著明代彰德府推官張應登于萬歷十五年游覽滏水、鼓山時的一篇游記文章《游滏水鼓山記》,文章中詳細描述了明代彭城磁州窯的生產情況:“……彭城陶冶之利甲天下,由滏河達于京師。而居人萬家,皆敗甕為墻壁,異哉!晨起,視陶陶之家,各為一廠,精粗大小,不同鍛冶……似此作者曰千人而多,似此廠者曰千所而少。歲輸御用者若干器,不其甲天下哉!……”

明洪武年間,南方的景德鎮已形成為制瓷中心,并逐步影響到全國。幾乎在同時期,彭城鎮成為北方的制瓷中心。因此,民間才有了“千里彭城,日進斗金”以及“南有景德,北有彭城”的贊譽。

清末民國,磁州窯逐漸失去宋元時期典型的藝術風格,白地黑花為青花所取代,彭城窯開始生產青花、五彩等當時社會流行的瓷器品種。這也正解釋了為何1918年巨鹿古城出土大批宋代磁州窯“黑地白花”瓷器時,人們卻不知其出自哪個窯口。

“磁州窯正是以其民窯特有的兼容并包、順應市場的特點才延續至今,成為持續燒造時間最長的窯口之一。而這,也正是磁州窯窯火千年未斷的秘訣。”馬小青認為。

從清光緒年間到20世紀20年代,彭城先后派出60多人到景德鎮學習,受到景德鎮青花瓷裝飾藝術的影響。除大批生產缸、盆、碗、罐等日用青花瓷外,還生產了大量的青花藝術瓷。同時,磁州窯還受唐山窯五彩的影響,燒制出釉下五彩和釉上五彩,并將青花技法融入五彩之中,使磁州窯的裝飾品種日趨豐富。

20世紀上半葉,彭城一帶雖然屢遭戰爭的破壞,但制瓷業從未斷燒。建國初,彭城鎮還保留有饅頭窯440余座,其中有180余家窯場仍堅持日常生產,成為北方制瓷中心,千年古窯進入了一個新的發展階段。

新中國建立后,我國陶瓷名家葉麟趾和他的弟弟葉麟祥、兒子葉廣成,均曾長期駐扎彭城鎮,從事磁州窯的生產研究工作,為磁州窯的發展、創新作出了不可磨滅的貢獻。葉廣成去世后,他的遺骨也被安葬在了彭城鎮河泉村南。

如今,當年由葉廣成親手培養出的閻寶山、劉立忠、劉志國、任雙合、郭連生等磁州窯工藝傳人和研究學者,已經成為活躍在磁州窯前沿的中堅力量。

千年不斷的窯火傳奇,仍在繼續。