摘要:定窯是中國古代最具代表性的白瓷窯場之一,在中國古代陶瓷發展史上占有舉足輕重的地位。定窯有著豐富的文獻記載和大量傳世品,是古陶瓷研究中成果最為豐碩的窯場之一。隨著近代考古學的興起,湮沒已久的定窯窯場于1922年被重新發現,經過百年來的考古調查與發掘,以及逐漸豐富的考古學研究,定窯研究正在向更為廣闊和深入的方向發展。

定窯是中國古代繼邢窯之后最具代表性的白瓷窯場,其以白胎、略失透白色釉的精細白瓷為主要產品,同時將施于胎體的刻花、劃花、印花裝飾發揚光大,它的出現標志著精細白瓷的生產完全成熟[1]。定窯在薄胎瓷器成形、覆燒工藝、以煤為燃料等瓷器制作和燒造方面均有開創之功,對南北方諸多窯場產生了重大影響,宋金時期許多窯場都生產定窯類型的精細白瓷,形成了一個龐大的瓷窯體系,被命名為“定窯系”[2]229。同時,定窯作為河北中部到山西東部瓷器產區的中心窯場,帶動了周邊地區的窯業發展,在宋元時期制瓷業的區域性和階段性發展過程中發揮了重要作用[3]。定窯有豐富的文獻記載,同時自1922年窯址被發現以來,歷經多次考古調查與發掘,相關的考古學研究工作也有較大進展。鑒于此,本文從文獻記載、窯址發現與考古工作、重要研究進展三個方面,回顧定窯考古發現與研究的百年歷程。

一、古代文獻對定窯的記載

目前關于定窯最早的文字記錄見于現藏曲陽北岳廟的唐永貞元年(805)唐恒岳故禪師影堂紀德之碑。該碑碑陰刻有出資造影堂的功德主的姓氏和官職[4,5],其中多人與瓷器生產有關,包括管理瓷器生產的瓷窯冶的大小官員,甚至可能還有類似“作頭”的工匠和負責采辦的官員,這些官員、工匠構成了一個完整的官營制瓷手工業生產體系,由此,唐后期的定窯被認為是藩鎮義武軍官窯[6]。此碑的發現為探索定窯創燒年代和判定早期定窯的生產性質提供了重要線索[7]。《光緒重修曲陽縣志》中收錄有五代后周顯德四年(957)《王子山院和尚舍利塔記碑》碑文,文后署有六位龍泉鎮官員,其中一位為“□□使押衙銀青光祿大夫檢校太子賓客兼殿中侍御史充龍泉鎮使鈐轄瓷窯商稅務使馮翱”[8],這說明五代后周時瓷窯商稅務使已在曲陽龍泉鎮征收窯業稅,從側面反映出當時定窯已經具備了一定的燒造規模[9]。

入宋以后,定窯產品以其造型典雅、紋飾流暢自然、釉色清麗明快的特點為文人士大夫階層所追捧,成為宋代文獻中出現最多的制瓷窯口[10]。在宋金時期的石刻史料、官方文獻、文人筆記及詩詞中,多有對定窯及其產品的記述,涉及定窯的生產性質、具體產品、瓷業交流與商品流通等內容。

1.生產性質

定窯是一處承造貢御瓷器并從事商品生產的窯場[10]。關于定窯產品用于貢御的文獻記載較多,如《吳越備史》附《補遺》載太平興國五年(980)“九月十一日王進朝謝于崇德殿,復上金裝定器二千事”[11],記錄了吳越國王進貢金圖片定瓷的情況,這與吳越國規模化生產加工圖片器并存在由官方主導的圖片器作坊的情況相合[12]。《宋會要輯稿·食貨五二》“瓷器庫”條載:“瓷器庫,在建隆坊,掌受明、越、饒州、定州、青州①白瓷器及漆器以給用……真宗景德四年(1007)九月,詔:‘瓷器庫除揀封椿供進外,余者令本庫將樣赴三司,行人估價出賣’”[13]7190—7191,表明貢御的部分定窯瓷器會被收入封椿庫,其余可用于出售。《宋會要輯稿·崇儒七》“罷貢”條載:“宣和七年(1125)六月二十六日,詔:‘……應殿中省六尚局諸路貢物,可止依今來裁定施行。’……尚食局:……中山府甆中樣矮足里撥盤龍湯盞一十只……并罷貢”[13]2916—2917,明確記載定窯在北宋末為尚食局生產貢御品。雖然在《老學庵筆記》等宋人筆記中也有“故都時定器不入禁中,惟用汝器,以定器有芒也”[14]的記載,認為北宋時期定瓷因有芒口而不用于貢御,但作為官方文書的《宋會要輯稿》所記應更符合史實[15]。《大金集禮》卷九“公主”條載:“天眷二年(1139)奏定,公主禮物依惠妃、公主例外,成造衣襖器用等物:……定磁一千事”[16],表明金代宮廷將定窯瓷器用于賞賜。上述文獻均表明,宋金時期定窯產品用于貢官、貢御。

有關定窯從事商品生產的記載相對較少。《光緒重修曲陽縣志》中收錄有五代后唐天成元年(926)《王都重修王子山院碑》碑文,碑文最后補刻文字“時宋宣和二年(1120)庚子八月十五日中山府販瓷器客趙仙重修記”[17],表明北宋時期曲陽一帶有專門販賣瓷器的商人,從側面佐證了定窯生產商品瓷器的事實[18]。

2.具體產品

文獻中記述的定窯產品有定窯刻劃花白瓷、醬釉瓷、芒口瓷、描金瓷器等。北宋蘇軾《試院煎茶》詩中有“定州花瓷琢紅玉”[19]句,有學者認為這是對帶有刻、劃花裝飾的定窯白瓷茶碗的詠頌[20,21]。在元明青花興起之前,定窯瓷器也被稱為“花瓷”[22],如金劉祁《歸潛志》卷八記其父在金末詩會中以“定州花瓷甌,顏色天下白”詠定窯白瓷酒甌[23]。其他關于定窯產品的文獻記載還有:北宋邵伯溫《邵氏聞見錄》中記北宋仁宗時有“定州紅甆器”[24],即御用定窯醬釉瓷器;蘇軾《東坡志林》卷四“辨真玉”條有“真玉須定州磁芒所不能傷者”句[25],述及定窯芒口瓷;南宋周密《癸辛雜識續集》上卷“治物各有法”條有“金花定碗,用大蒜汁調金描畫,然后再入窯燒之,永不復脫”的記載[26],涉及描金定窯瓷碗的制作過程;等等。

3.瓷業交流與商品流通

主要包括定窯對其他窯場的影響以及仿定窯產品的生產等。北宋徐兢《宣和奉使高麗圖經》卷三十二《器皿三》“陶尊”條記載高麗青瓷中的部分器類是仿定窯產品而制作:“……復能作碗、碟、杯、甌、花瓶、湯盞,皆竊仿定器制度,故略而不圖。”[27]南宋周輝《清波雜志》卷五“定器”條載:“輝出疆時,見虜中所用定器,色瑩凈可愛。近年所用,乃宿泗近處所出,非真也”[28],記述了南宋時“宿泗近處”已較大規模地燒造“仿定器”。元李志常《長春真人西游記》下卷記其師邱處機壬午(1222)六月于邪里思干(今烏茲別克斯坦撒馬爾罕)見“國人皆以石、銅為器皿,間以磁,有若中原定磁者”[29],反映了金末定窯類型瓷器在中亞地區的使用情況。

4.其他記載

宋代還有關于定瓷入藥的記錄,如北宋唐慎微在《重修政和經史證類備用本草》卷五“白瓷瓦屑”條記載定窯白瓷可用于止血:“主婦人帶下白崩,止嘔血,破血,止血……定州者良,余皆不如……經驗后方:治鼻衄久不止。定州白瓷,細搗研為末,每抄一剜耳許,入鼻立止,……若白丹者方:取白瓷瓦末,豬膽和涂之。”[30]

至遲到南宋時期,定窯瓷器已開始作為前朝古物出現在文獻記述中。如南宋后期傳為臨安市賈所撰《百寶總珍集》卷九“古定”條:“‘古定從來數十樣,東京喬位最為良,近者粉色皆不好,舊者多是不圓全。’(小記)古定土脈好,唯京師喬娘子位者最好,底下朱紅,或碾或燒成喬字者是也,器物底有蚩虎者多好,如有淚痕者,多是紹興年器物,不甚舊”[31],對北宋汴梁“喬娘子”所燒定瓷和南宋初年(金初)定瓷進行了對比。南宋后期到元代,定窯瓷器作為時人古董收藏中的重要品類,頻繁出現于文人筆記中。如傳為南宋太平老人撰《繡中錦》中將“定磁”列入“天下第一”[32]。元孔齊《至正直記》卷四“莫置玩器”條提及古董定瓷價格不菲:“義興王仲德老先生……惟好蓄古定、官窯……皆不下數千緡”[33]124,同書卷四“窯器不足珍”條則記錄了景德鎮高檔青白瓷與定瓷十分相似之事:“攜至舊御土窯器……其質與色,絕類定器之中等者,博古者往往不能辯。”[33]156

明清時期有關定窯的著述更是汗牛充棟,內容可分為四個方面:一是對傳世定窯瓷器特點和真偽辨別的總結及對定窯地位的評價,二是皇室尤其是乾隆時期的皇室對定瓷的大力推崇,三是古董定瓷的高價買賣,四是對定窯瓷器的仿燒[34]。

從文獻記載來看,定窯自明初《格古要論》開始就被重點記錄[35],到了明代后期,已被列為宋代名窯,嘉靖萬歷時期張應文即在《清秘藏》中言:“論窯器必曰‘柴、汝、官、哥、定’。”[36]清末至民國初期許之衡也在《飲流齋說瓷》中提出:“宋最有名之窯有五,所謂柴、汝、官、哥、定是也。”[37]到20世紀后半葉,汝窯、官窯、哥窯、定窯、鈞窯為宋代五大名窯的說法正式形成,定窯“宋代名窯”的地位最終確立并影響至今[38]。

二、近代窯址的發現與考古工作

1.窯址的發現

《光緒重修曲陽縣志》卷六《山川古跡考第一》載:“澗磁嶺,采訪冊在縣北六十里。按,嶺在龍泉鎮之北,西去靈山鎮十里,上多煤井,下為澗磁村,宋以上有磁窯,今廢。”[39]又卷十下《土宜物產考第六》:“白瓷龍泉鎮出,昔人所謂定瓷是也。亦有設色諸式。宋以前瓷窯尚多,后以兵燹廢。”[40]可知光緒三十年(1904)時,曲陽本地人已知定窯窯址所在,但并未引起學界的關注。1918年鉅鹿故城發現后,大批包括定窯白瓷在內的古代陶瓷出土,引發了盜掘與買賣的狂潮,這在客觀上促使人們主動探尋和發現古代窯址[41]。20世紀初,日本學者依據文獻資料在河北中部尋找定窯窯址,他們根據“窯以州名”的認知,將探尋的重點放在定州城及周邊地區,但未獲得有價值的發現[42—44]。

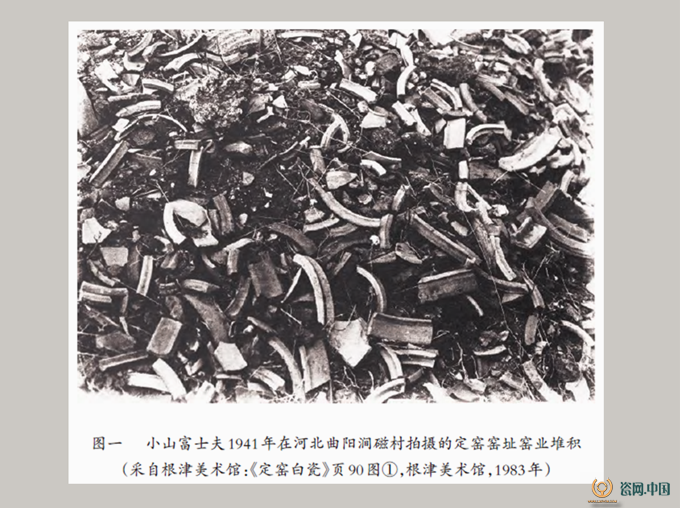

1922年,葉麟趾根據多次實地調查成果,并結合所采集標本的實驗室分析結果,確認了定窯窯址的所在地[45,46]。1934年,他的《古今中外陶瓷匯編》一書首次報道定窯遺址在河北省曲陽縣剪子村(澗磁村)和仰泉村(燕川村)[47]。此書一經出版就在學界產生了較大影響,日本學者小山富士夫看到此書后大受震動,成為其后來決定到中國實地調查定窯的最重要動因[48]。1941年小山富士夫抵達北平與葉麟趾會面咨詢[49],而后前往定窯窯址調查,進行文字、圖像記錄,并在澗磁、燕川兩地采集到1000余件瓷片和窯具標本(圖一)[50,51]。之后,小山氏的發現由美國學者詹姆斯·普拉瑪(James M.Plumer)翻譯介紹到歐美國家[52]。

2.窯址的調查與考古工作

1949年中華人民共和國成立后,各項考古工作逐步恢復,對定窯窯址的調查與發掘也逐漸展開。

窯址調查方面,1951年,陳萬里對定窯進行了調查,確認了窯址所在地,同時結合窯址調查資料與文獻記載推測了定窯的創燒時間,并對早期定窯生產狀況進行了概括[9]。1957年,馮先銘為解決定窯的年代上下限、紫定和黑定等問題,前往窯址進行調查,采集了大量的標本[45]。20世紀70年代至21世紀初,故宮博物院為了確定館藏定窯瓷器的時代等問題,多次對澗磁村、燕川村定窯窯址進行調查,采集到豐富的標本,調查成果后與陳萬里、馮先銘的兩次早期調查所獲一同出版[53],對于了解定窯瓷器品種及器物風格有較重要的參考價值。2010年,河北省文物研究所(現為河北省文物考古研究院)在澗磁嶺窯區開展調查,尋找早年馮先銘發現的隋代窯址,確認了棗樹地和北鎮村兩個地點有相關遺存,主要產品為青瓷器,年代為隋代到唐代初期。這兩處窯址盡管都位于澗磁、北鎮窯區內,但窯業生產有明顯中斷,制瓷技術也與后期定窯沒有直接的傳承關系,應與后期定窯的興起與發展沒有關聯[54]。

對定窯窯址的考古發掘始于20世紀60年代,是北方地區最早開展的窯址發掘工作之一,此后相沿不斷。

1960—1962年,河北省文化局文物工作隊對曲陽澗磁村的地理位置、環境與自然條件以及窯址的分布范圍、文化層堆積情況等進行了調查,并試掘了420平方米。這是對定窯遺址進行的首次全面調查與考古發掘。發掘地點位于今曲陽縣靈山鎮北鎮南村村北的第一級臺地上,共發現晚唐灰坑5處,五代殘窯1座,宋代墻體、瓷泥槽各2處,出土瓷器、窯具、銅錢等遺物216件[2]204,232—237,[55]。

1985—1987年,河北省文物研究所分別對北鎮村和澗磁村以北澗磁嶺的3個地點以及燕川村、野北村窯址區的4個地點進行了發掘,發掘總面積近2000平方米,出土上萬件器物[56—59]。據自當時主持發掘的劉世樞先生和參加發掘的馬會昌先生介紹:1985年,分別在北鎮北村和南村布探方進行發掘,發掘面積450平方米,出土器物以唐代為主,還有部分北宋到金代后期乃至元代的遺存;1986年重點發掘澗磁嶺區域,布5米×5米的探方9個并進行了擴方,發掘面積900余平方米,清理了窯爐、作坊、碾槽等遺跡,出土了唐、五代到近代的大批遺存(依托此次發掘成果,建設了定窯遺址博物館);1987年對燕川、野北窯區的4個地點進行了發掘,發掘總面積425平方米,清理了窯爐等遺跡,出土了包括金代“尚食局”款瓷器在內的金元時期遺存。

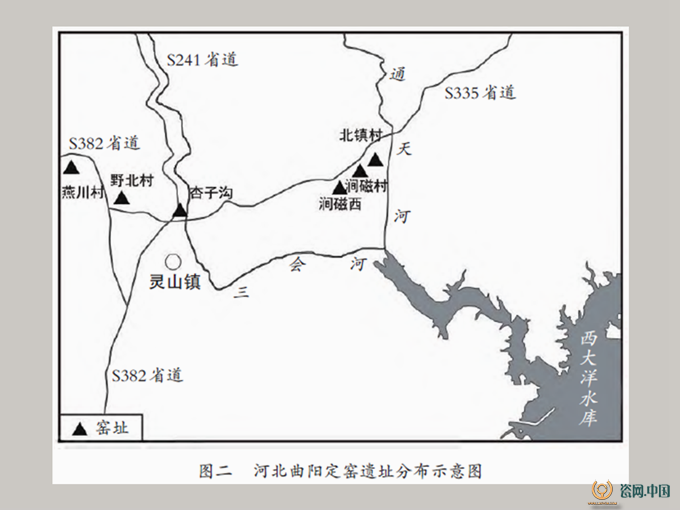

經過上述考古調查與發掘,大體摸清了定窯的位置與范圍:窯址位于河北省曲陽縣靈山鎮境內,集中分布在澗磁村、北鎮村和東、西燕川村及野北村兩個區域,總面積約10平方公里(圖二)。1988年,澗磁村定窯遺址被國務院公布為第三批全國重點文物保護單位。

1988—2005年,為配合基建項目施工及學術會議召開等,河北省文物研究所等部門對定窯遺址進行了幾次小規模的調查和清理,發現了少量五代至金代的遺跡[10],相關考古成果大多尚未發表,此處僅作簡要介紹:1988年,澗磁村修建硫酸鋁廠時出土了大量金代器物,文物部門調查收集了部分遺物,其中包括一些帶有“尚食局”款的金代瓷器。該地以往未進行過考古調查與發掘,此次發現使人們初步了解了澗磁西區窯業的基本面貌。1991年,為配合南鎮鄉到保阜路的村際公路的修建,在今定窯遺址博物館東側約100米處布5米×5米的探方1個,清理了2座五代時期窯爐,印證了早年調查發現的一座五代窯爐的形制,并確認五代窯爐均是以柴為燃料。1996年,為配合召開“中國古陶瓷研究會1997年年會暨河北邢窯、定窯、磁州窯學術討論會”,重新清理并展示了1986年在澗磁嶺發掘的窯爐。2002年,為配合定窯遺址博物館建設,在博物館保護棚柱基部清理出3件帶“官”字款的粉盒和一些精美的刻花、印花瓷片。2005年,在定窯遺址保護棚西側開挖地基時,發現并清理了一座北宋后期窯爐。

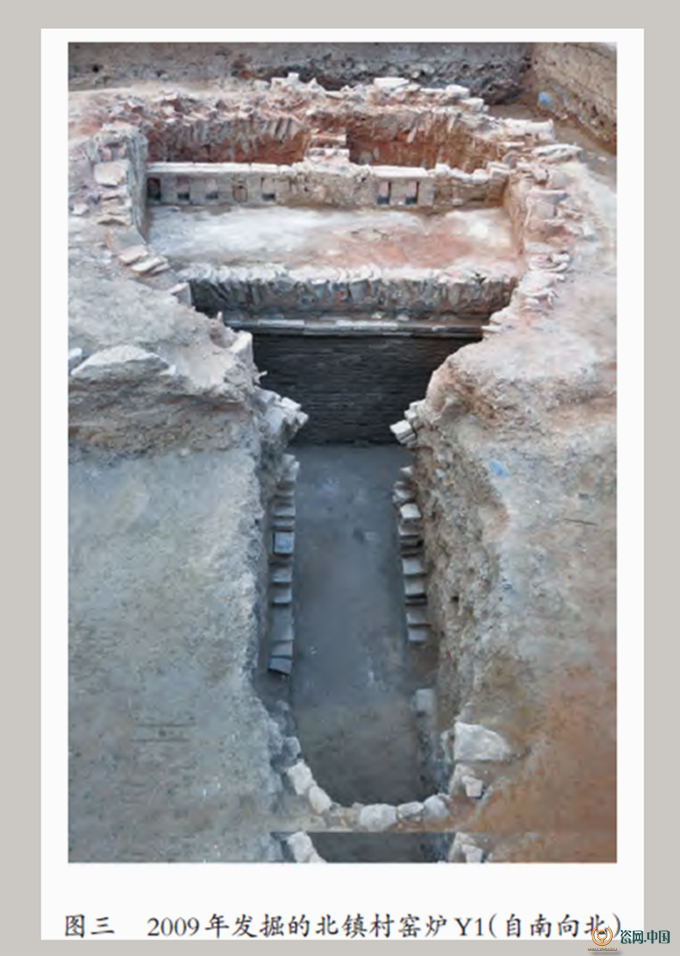

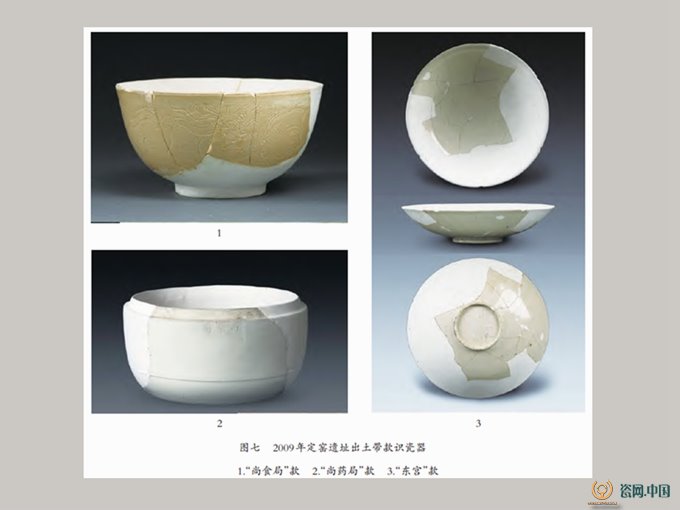

2009—2010年,河北省文物研究所、北京大學考古文博學院、曲陽縣定窯遺址文物保管所組成聯合考古隊,對定窯遺址進行了主動性考古發掘。在北鎮村、澗磁嶺、澗磁西、燕川村4個地點布方23個,發掘總面積約800平方米,清理各類遺跡94處,出土各時期的瓷器和窯具數以噸計,包括完整和可復原標本數千件。此次發掘成果顯著:清理了自中晚唐到元代各個時期的地層,大體判定定窯始燒于中唐后期,終燒于元代前期,并判斷北鎮窯區是唐、五代時期定窯的生產中心[60],澗磁嶺窯區則是北宋時期定窯的生產中心和金代高質量定瓷的生產地[61];清理了一批重要的窯爐遺跡,包括2座保存較完好的五代窯爐和4座金代窯爐(圖三);出土了一批反映定窯各時期貢御情況的重要遺存,如五代、宋初的“官”字款器物,北宋晚期“尚食局”“尚藥局”款器物,金代“尚食局”“東宮”款碗盤等,為研究定窯貢御瓷器的特征及貢御歷史提供了實物資料[10]。

2018年,河北省文物研究所對2010年調查發現的北鎮村隋代遺存進行了試掘,相關資料尚未發表,承黃信先生見告,共清理了3座隋代窯爐,出土有青瓷器及窯具殘片。

3.其他相關重要考古發現

由于定窯生產規模較大,產品使用階層廣泛,尤其符合宋代文人士大夫階層的清雅藝術審美取向,加之其在工藝技術方面的創新對當時的全國制瓷業產生了巨大影響,不同于其他大多數窯口瓷器僅在窯址有大量發現的情況,定窯瓷器在窯址以外的考古遺跡中也有大量出土。這些窯址以外出土的瓷器為定窯研究提供了重要資料,有些甚至成為改變學界對定窯的認知的關鍵性材料。現根據出土遺存時代擇要列舉如下:

1997年發掘河北曲陽澗磁村唐墓時出土30余件定窯瓷器,包括白瓷托盞、多曲長杯、鳳首壺、塔式罐、枕和三彩塔式罐等[62],質量精美,器類豐富,為研究晚唐五代時期定窯產品的種類、特征及工藝特點提供了依據。

1978年發掘浙江臨安唐光化三年(900)錢寬墓時出土定窯細白瓷15件,其中“官”字款13件,“新官”款1件,部分器物殘留鑲圖片痕跡;1980年發掘天復元年(901)錢寬夫人水邱氏墓時出土定窯細白瓷17件,其中“官”字款3件,“新官”款11件,多數鑲銀圖片或鎏金銀圖片(圖四)[63—65]。兩墓為唐末吳越國等級最高的貴族墓葬,為探討晚唐定窯精細白瓷產品的流通與使用人群,“官”“新官”款白瓷的內涵與年代,鑲圖片定瓷等問題提供了重要資料。

1969年發掘河北定州北宋太平興國二年(977)靜志寺與至道元年(995)凈眾院兩塔地宮時出土較多瓷器[66—68]。其中,靜志寺塔基地宮出土瓷器115件,以定窯細白瓷數量最多,器類有碗、盤、蓋盒、爐、瓶、凈瓶以及模制成形的龜形水注、海水紋海螺等,還出土了一些定窯低溫鉛釉器物。凈眾院塔基地宮出土定窯瓷器55件,除低溫黃釉瓶、黃綠釉凈瓶外,余均為細白瓷,器類有盒、罐、瓶、凈瓶、執壺等。兩塔基地宮出土定窯瓷器數量和品種多、質量精良、保存完好、時代可靠,對于研究北宋早期定窯貢御、陶瓷器在中國古代舍利瘞埋制度中的角色等問題具有重要價值。

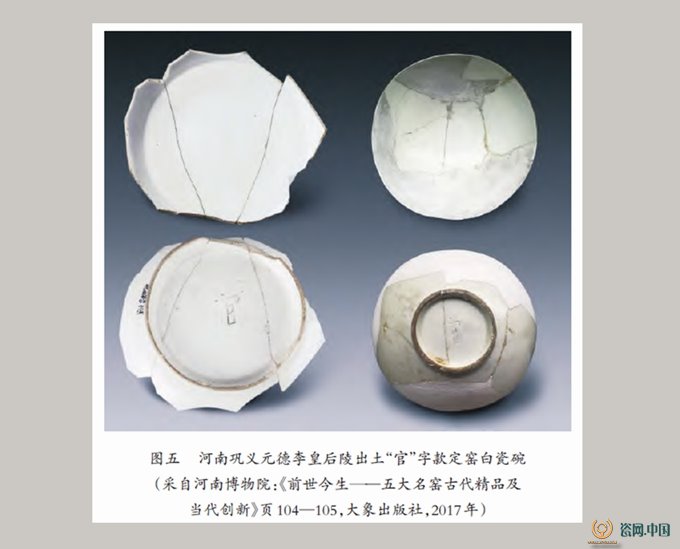

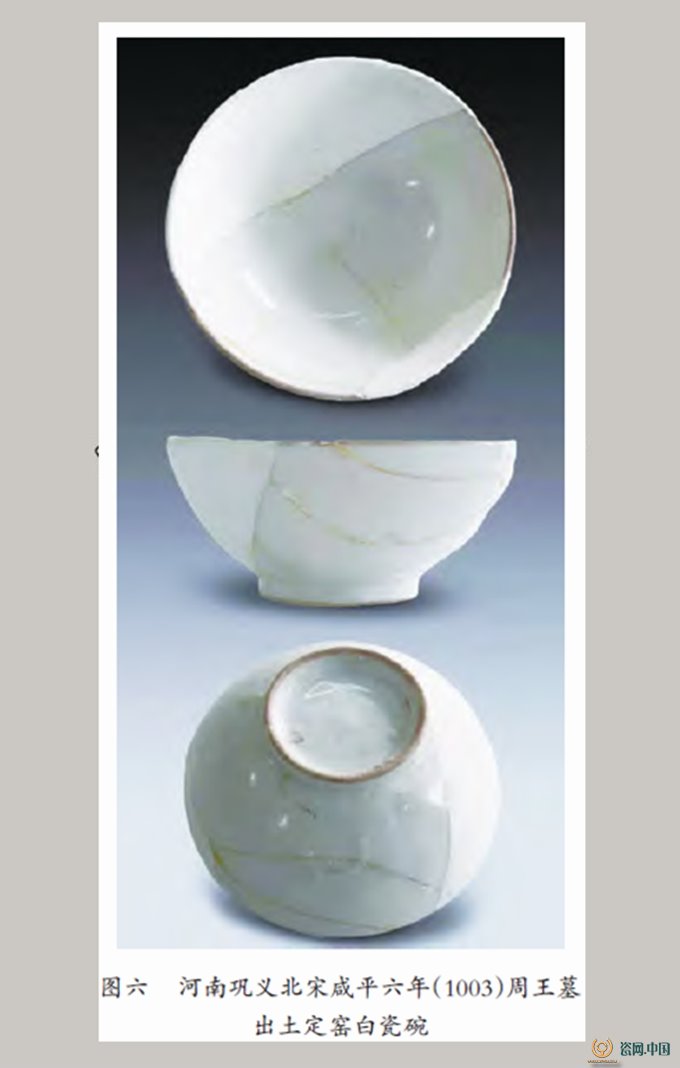

1984—1985年發掘河南鞏義北宋咸平三年(1000)宋太宗元德李皇后陵時,出土定窯白瓷碗、盤等37件,其中17件“官”字款器物[69,70]極為精致,制作一絲不茍,一件碗底殘器上還飾有細線劃花對鳳紋(圖五)。筆者自發掘者趙文軍先生處獲知,北宋皇陵區咸平六年(1003)宋真宗長子周王墓中亦出土有精美的定窯白瓷(圖六)。元德李皇后陵和周王墓出土定窯白瓷都是最可靠的北宋早期定窯貢御的證據,對研究北宋早期定窯的產品特征和使用人群、貢御情況及“官”字款瓷器內涵等問題意義重大。

在一些北宋品官及其家族墓,如2006—2011年發掘的陜西藍田呂氏家族墓[71],2008—2010年發掘的河南安陽韓琦家族墓[72]中,也出土有質量精美的定窯瓷器,是探討北宋士大夫瓷質器用品味的重要資料。

20世紀70年代以后在北京發現的幾座金代墓葬中也有出土定窯瓷器者。如1975年在通州區南三間房村發掘2座金墓,均為土坑石槨墓,其中M1為大定十七年(1177)石宗璧墓。兩墓共出土定窯瓷器30件,器類有碗、杯、缽、盤、玉壺春瓶等[73]。1984和1985年先后在海淀區南辛莊發掘2座金墓,均為土坑石槨墓,其中M1為金初品官張□震墓。兩墓共出土瓷器37件,全部是定窯產品,包括醬釉托盞1副和綠釉瓷枕1件[74]。2000年在崇文區(今東城區)磁器口路口西北側發掘的金代品官呂恭墓,出土白釉瓷碗、瓶、盒等5件定窯瓷器[75,76]。此外,在西城區大玉胡同和豐臺鎮橋南各發現了一座出土有定窯白瓷和黑瓷的墓葬,發掘者最初將兩墓年代判定為遼[77],但據相關學者研究,應均為金墓[78]。上述墓葬中出土的定窯瓷器使學界認識到定窯在金代仍持續生產,突破了以往根據文獻記載形成的定窯只是宋代名窯的觀念,并逐步對金代定窯的生產面貌有了深入了解。

除墓葬外,在宋寧宗恭圣仁烈皇后宅[79]、太廟[80]、府治與府學[81]等南宋臨安城皇家居址和官府機構遺址中也出土有金代定窯瓷器,反映出金代定窯瓷器的流通情況及南宋宮廷與士人階層對定窯產品的偏愛。

三、定窯研究的重要進展

定窯作為中國古代的名窯和宋元時期手工業的重要組成部分,是古陶瓷研究中深受關注并且成果十分豐富的窯口之一。阿久井長則[44]、馮先銘[82]、申獻友[83]、呂成龍[84]、黃信[85]等先后對定窯研究史進行過專文論述,劉小艷[86]、劉淼[87]5—12、喻珊[88]、李鑫[89]、高美京[90]17—24等在學位論文中亦對定窯的相關考古學研究做了較為詳盡的總結與評述。隨著窯址及墓葬、居址等遺跡出土定窯瓷器資料的逐漸豐富和考古學研究的日益深入與展開,對定窯的研究也呈現出更為多樣的趨勢。總體來看,對定窯的考古學研究內容主要包括定窯的燒造歷史與考古學分期、生產體制、產品種類與特點、制瓷工藝與燒成技術、裝飾技法、產品流布等。這里僅選取部分研究成果較為豐碩的方面加以梳理。

1.分期研究與興衰歷史

在對定窯的分期研究中,林洪[55]、馮先銘[91]、李輝柄[92]、謝明良[93]、張金茹[94]、穆青[95]36—37等學者對定窯的生產歷史進行了階段劃分,還有部分學者重點對定窯某一時代的發展進行細分,包括權奎山對唐五代窯址、墓葬出土定窯瓷器[96],劉濤對宋遼金紀年定窯瓷器[97]1—15,彭善國對遼代墓葬、塔基出土定窯瓷器[98]以及劉淼對金代定窯瓷器的深入探討[78]等。

2009年定窯遺址的發掘,揭露了從中晚唐到元代完整的地層序列,出土了數量眾多的遺跡與遺物,為定窯的考古學分期研究提供了條件。高美京依據2009年的發掘資料將定窯的窯業發展分為五期九段[90]293—306:

第一期為唐德宗建中元年至唐僖宗乾符六年(780—879),是定窯創燒期,產品種類不太豐富,產量不太高,生產面貌與同時期的邢窯基本相同。第二期為定窯窯業發展期,可分為前后兩段。前段自唐僖宗廣明元年至五代后唐天祐十九年(880—922),定窯進入快速發展期;后段為后唐同光元年至北宋建國(923—960),是定窯燒造歷史上的第一次高峰期,此時定窯白瓷取代了邢窯白瓷的地位,并逐漸形成自身的生產特點及產品風格。第三期為定窯的革新與轉變期,同樣分為前后兩段。前段為北宋建國至真宗天禧元年(960—1017),后段為真宗天禧元年至神宗元豐八年(1017—1085)。此時期定窯發展迎來了重要轉折點,在器物造型、裝飾、工藝等方面均不斷改善,尤其在三期后段,隨著煤燒方法和覆燒工藝的應用,定窯生產走向繁榮。第四期為定窯的興盛期,可分為三段。第一段為北宋哲宗元祐元年到欽宗靖康二年(1086—1127),第二段為北宋滅亡至金海陵王正隆六年(1127—1161),第三段為金世宗大定元年到蒙古軍隊占領曲陽的金宣宗興定三年(1161—1219)。此時期定窯生產規模最大,產量最多,尤其是第三段,達到了其生產史上的高峰。第五期為金宣宗興定三年至元英宗至治三年(1219—1323),定窯走向衰落。

2009年的發掘還表明,在宏觀的窯業分期框架內,定窯不同窯區的發展進程也不完全相同。其中,北鎮窯區是唐、五代時期窯業遺存最集中之處,是早期定窯的生產中心,北宋以后停燒,至金代再次繁榮生產[60]。澗磁嶺窯區創燒時間略晚于北鎮窯區,北宋時期的窯業堆積十分豐富,是北宋時期定窯的生產中心,也是金代高等級產品的生產中心[61,99]。而燕川窯區主要是北宋晚期至金元以后的窯業遺存,且目前僅在此處發現有元代定窯遺存,時代下限在元中期(見《河北曲陽縣定窯燕川區發掘簡報》,待刊)。

2.創燒年代與早期白瓷生產

關于定窯的創燒時間,曾先后有“晚唐說”[55,96]、“初唐說”[91,100,101]、“中唐說”[94]和“隋代說”[54]等不同觀點,由于缺乏地層序列清楚的窯址考古發掘及在此基礎上開展的分期研究,定窯的創燒時間問題一直缺乏年代學標尺,使得定窯早期階段的產品面貌、裝燒工藝等一直不明晰。秦大樹等以2009年發掘的早期窯業遺存最為集中的北鎮窯區的出土資料為基礎,結合澗磁嶺窯區的唐、五代窯業遺存,對照文獻記載,推定定窯的創燒與中唐末期義武軍建藩及割據時大力推動地方經濟的發展密切相關,時間在唐德宗建中三年(782),并將唐、五代時期的定窯劃分為中晚唐的創燒和初步發展期、唐末至五代前期的快速發展期和五代后期的第一個高峰期三個階段,同時對定窯早期各階段的產品面貌及燒成工藝進行了全面、系統的總結,是在窯址考古發掘和分期研究基礎上所進行的早期定窯研究的最新成果[7]。

3.帶款識瓷器

定窯瓷器上出現的款識、銘文十分多樣,有“官”“新官”“尚食局”“尚藥局”“奉華”“吳王府”“會稽”“東宮”“德壽”“德壽苑”“壽成殿”“鳳華”等,可分為燒成前所刻和燒成后所刻兩種。馮先銘[91]、汪慶正[102]、胡云法[103]、劉淼[104]等學者均對帶款識的定窯瓷器做過較為詳細的介紹,而考古資料的日益豐富也進一步推動了帶款識定窯瓷器的研究,其中較具代表性的研究有:

(1)“官”與“新官”款瓷器

學界討論的核心是兩類款識白瓷的產地和流行時代。金毓黻最早提出遼地出土“官”字款瓷器是遼代官窯的產品[105]。陳萬里則認為遼墓出土的“官”字款白瓷為定窯產品,時代集中于遼代早期[106]。馮永謙亦認為遼墓出土的“官”“新官”款白瓷大部分時代為五代時期和遼早期,少部分可晚至北宋時期,產地是定窯和遼初的赤峰缸瓦窯[107,108]。馮先銘對錢寬墓出土的“官”“新官”款白瓷進行了研究,提出兩類款識的白瓷是同時生產的,時代可早至唐末,流行于五代后期至北宋真宗時期(10世紀至11世紀前期),產地可能為湖南地區[109]。高至喜也認為湖南長沙出土的“官”款白瓷應產自長沙或鄰近地區,時代在唐、五代時期,上限可早至中晚唐之際[110]。李輝柄提出浙江、遼寧和湖南等地出土的“官”“新官”款瓷器均為定窯產品,并認為這兩類款識的白瓷從唐、五代至北宋后期均有燒造,且隨著定窯各時期的發展變化而有所不同[92,111]。謝明良則認為“官”款白瓷的時代可早至唐末,集中于五代至北宋初,北宋中期以后未見[112]。孫新民通過研究北宋元德李皇后陵出土的37件定窯瓷器,提出定窯、赤峰缸瓦窯、長沙地區窯場均有可能生產“官”“新官”款白瓷[70]。宿白指出“官”“新官”款定窯白瓷與定州官窯有關,認為定州約在晚唐設官窯,“官”款器物燒造年代似應早于“新官”款[67]。權奎山統計了唐代晚期至北宋早期的“官”“新官”款白瓷標本169件,認為絕大部分為定窯產品[113]。孟繁峰等則依據窯址發現和對相關碑刻的解讀,認為“官”“新官”款白瓷在定窯、邢窯、井陘窯均有生產,且與藩鎮官窯的設置有關[6]。

(2)“尚食局”與“尚藥局”款瓷器

劉濤認為“尚藥局”款瓷器生產于北宋徽宗崇寧二年至欽宗靖康元年之間(1103—1126),“尚食局”款瓷器的年代上限不早于金熙宗時期[114]。彭善國以俄羅斯阿納耶夫斯克耶古城遺址內金代房址F30所出的“尚食局”款瓷碗為例,確認并補充了劉濤的觀點[115]。鄭嘉勵則認為“尚食局”款定瓷中存在北宋制品[116]。2009年以來的窯址發掘資料表明,“尚食局”款器物的生產可以早至北宋末期(圖七,1),“尚藥局”款瓷盒則與崇寧二年至靖康元年(1103—1126)的“六尚局貢”有關(圖七,2)[99],而金代仍設有“六尚局”,因此這兩種款識的瓷器在金代依然存在,并影響了高麗青瓷的生產。河北崇禮太子城金章宗泰和行宮中出土的“尚食局”款定窯瓷器[117]印證了這一觀點(見秦大樹:《定窯的貢御資料與宋代文人階層的白瓷趣味》,《考古與文物》待刊)。此類明顯具有貢御性質的瓷器產品的出土,也進一步表明一些宋人筆記中“定窯有芒不堪用”的記載與實際情況不符[15]。

(3)其他款識瓷器

陸明華認為“昜定”款小碗上的銘文應該是“曲陽定碗”“曲陽定器”一類名詞的簡稱,可能為五代后期獻給后周朝廷的貢瓷[118]。孟繁峰等人則提出其為“易定”,與義武軍易定官窯有關[6]。

2009年定窯遺址澗磁嶺A區出土有“東宮”款刻花龍紋盤(圖七,3),表明金代后期定窯仍在生產貢御產品。但這類瓷器在地層和遺跡單位中與其他日用瓷器以及較為粗糙的灰青釉瓷等同出,說明此時定窯的貢御器物沒有獨立的生產區域,且這類瓷器在定窯產品中所占比例很小,是一類比較特殊的產品[99],這也從側面說明金代后期定窯的貢御形式是由官府向高水平作坊定制器物[119]。

4.制瓷工藝與窯業技術交流

科技考古的興起為探討定窯的胎釉工藝特征和工藝技術發展創造了條件。2009年定窯遺址的發掘,為科技考古研究提供了具有可靠地層關系與年代序列的標本,依托這些標本,對定窯胎釉工藝的研究取得了重要進展:周利軍采用激光剝蝕電感耦合等離子體發射光譜法(LA-ICP-AES)對窯址出土的約200件細白瓷標本及約20種胎釉原料展開了化學分析,對定窯不同時代的胎釉配方進行了研究[120]。崔劍鋒等采用同樣的方法對定窯出土標本的胎釉成分進行分析,研究了定窯不同時期的產品特征與胎釉配方的關系[121]。他們還通過對窯址出土標本的能量色散X熒光光譜分析對定窯、邢窯和鞏義窯白瓷燒造工藝的聯系和區別進行了研究[122]。康葆強等采用X熒光波譜等方法分析了窯址出土的制胎原料,對定窯各時期制胎工藝及變化進行了研究[123]。張遙等通過對定窯澗磁西窯區及邢窯磁窯溝窯址出土金代黑釉瓷片標本的胎釉成分分析和顯微觀察,對比分析了兩處窯址金代黑釉瓷的生產工藝[124]。

定窯的裝燒工藝也是較為重要的研究議題,其中尤以覆燒工藝影響最大,也最引人注目,前述古代文獻就提及定窯的芒口瓷器。劉新園最早根據湖田窯的窯具標本材料分析了景德鎮窯宋元時期覆燒法所使用的窯具,并對其所代表的覆燒工藝進行復原研究,提出覆燒工藝為定窯首創,景德鎮是受到了定窯的影響[125]。李輝柄、畢南海對定窯的裝燒工藝與歷史分期進行了討論,提出定窯先發明了一種“支圈仰燒法”,進而在北宋中期發明了支圈覆燒疊置法,認為支圈需與筒形匣缽配合使用,組成“支圈組合窯具”,并根據窯具的不同將定窯的覆燒工藝細分為支圈疊置法、碗形支圈覆燒法、盤形支圈覆燒法與缽形支圈覆燒法[100]。劉濤對紀年墓葬出土定窯白瓷與景德鎮青白瓷進行了研究,認為景德鎮采用覆燒工藝的時間可能早于定窯[97]99。2009年定窯窯址的發掘表明,定窯支圈種類繁多,發展序列完備,最早于北宋中期出現支圈覆燒工藝,北宋晚期以后走向成熟,進而傳播到包括磁州窯、景德鎮窯在內的全國各地的窯場[126]。黃信整理分析了2009年定窯發掘資料中外壁口沿下刮釉較寬的所謂“掛燒”的瓷器標本,根據這類標本上的燒造痕跡和對芒口覆燒粘連標本的仔細觀察,認為定窯不存在“掛燒”或“支圈仰燒法”[127]。

定窯與其他窯場的技術交流和相互影響是長期以來學界一直關注的問題。李輝柄[92]、秦大樹[1]、權奎山[96]等強調了定窯創燒及早期發展與邢窯的密切關系。曹建文[128]、黃義軍[129]、李穎翀[130]等注意到包括景德鎮窯瓷器在內的南方白瓷的創燒可能與以定窯瓷器為代表的北方白瓷工藝的南傳直接相關。彭善國則注意到遼代以白瓷為代表的制瓷手工業的肇興與邢窯、定窯的影響密切相關[131,132]。學者們的研究表明,宋金時期定窯形成了獨特的制瓷傳統,與磁州窯[133]、井陘窯[134]、吉州窯[135]、磁峰窯[136]及汝窯和南宋官窯[137]等數量眾多的南北方窯場之間存在互動與影響。

5.產品銷售與流通

喻珊對窯址以外所出唐、五代和宋金時期的定窯瓷器進行了分期,并分析了各期產品的流布情況及特點[138,139]。李鑫討論了中晚唐至五代時期不同階段定窯與邢窯、鞏義窯的白瓷產品在市場中的消長[140]171—211。劉淼探討了金代定瓷的行銷情況,認為其時定窯全國性銷售市場已經形成,并將金代定窯發展的原因歸結為北宋晚期以來定窯的持續發展、金代經濟的恢復、宋金戰爭的影響、統治者的重視以及日益增長的用瓷需要[87]129—144。

定窯瓷器的海外輸出方面,高美京較為全面地搜集了海外出土定窯瓷器的資料,利用窯址出土資料和分期研究結論辨析出海外出土瓷器中的定窯瓷器,并對時代進行修正,全面探討了不同時期定窯瓷器的銷售范圍及不同區域出土定窯瓷器的特點[90]321—358,360—362。李鑫討論了唐、五代時期包括定窯產品在內的早期白瓷在海外的發現及輸出問題[140]212—238。李晞等對日本出土的定窯瓷器資料做了搜集整理(李晞、丁雨:《日本所見定窯瓷器初探》,見《考古學研究》十三,科學出版社,2022年,待出版)。一些學者對西班牙阿梅利亞(Almería)伊斯蘭宮殿出土的內壁口沿下加施虹彩(Luster)的定窯深刻花蓮瓣紋碗殘片進行了研究,認為其與東亞、東南亞及環印度洋地區屢有發現的定窯瓷器不同,是少數最早進入歐洲的中國瓷器之一[141,142];另有學者認為其很有可能是流通至西亞中東地區的定窯產品,由敘利亞或埃及手工業者施加彩繪,后作為禮物由當時控制地中海的伊斯蘭勢力送給當地統治者[143]。

6.重要專著、專題展覽與會議文集

定窯研究專著已有多部,其中有三部具有重要影響:馮先銘編撰的《中國陶瓷·定窯》收錄、刊布了國內外公私收藏的定窯瓷器和窯址及其他遺存出土定窯瓷器百余件(組),并附研究史述評及綜合性研究文章[144],是一部重要的學術性圖錄及研究專著。穆青《定瓷藝術》總結了定窯窯址的發現及已有的考古工作,在前人分期研究的基礎上將定窯分為唐代早期至中期、晚唐至五代、北宋早期至中期、北宋晚期至金代等四期,并論述了定窯的時代風格及藝術特色,還對剔花、紫定、黑定、鑲圖片瓷器等幾個特殊品種及定窯瓷器的銘文進行了討論[95]。該書關注到了窯址、墓葬的出土資料,并兼顧傳世文物,在許多問題上提出了有益創見,但主要的著力點還是對定窯瓷器的鑒賞。陳文增《定窯研究》以數十年定窯制瓷工藝復原與創新的實踐經驗及窯址調查、現代工藝調查資料為基礎,對定窯胎釉、裝飾、裝燒、窯爐等工藝技術,定窯的藝術特色,當代定窯發展現狀及未來走向等進行了全面、深入的探討,是定窯研究尤其是制瓷工藝研究的重要成果[145]。

定窯瓷器是世界重要公私收藏尤其是兩岸故宮收藏的重要組成部分,傳世品十分豐富。關于傳世定窯瓷器的展覽主要有臺北故宮博物院于1987年舉辦的《定窯白瓷特展》和2013年舉辦的《定州花瓷——院藏定窯系白瓷特展》,兩次展覽集中展出了臺北故宮博物院所藏定窯白瓷精品,并出版了圖錄[146,147]。

隨著窯址調查、發掘資料及各地出土定窯瓷器資料的刊布,側重展示出土定窯瓷器的專題展覽也漸次展開。1983年在日本根津美術館舉辦的《定窯白瓷》特展,展出了小山富士夫1941年調查定窯窯址時所獲標本以及日本重要的公私收藏定窯瓷器,并出版了附6篇日本學者所撰研究文章的圖錄[51]。1997—1998年,日本出光美術館與定州市博物館在出光美術館聯合舉辦了關于定州靜志寺、凈眾院兩塔基出土文物的展覽,展出文物近百件(組),以瓷器為主,后出版了附3篇由中日學者分別撰寫的研究論文的圖錄[68]。2014年,包括定窯瓷器在內的定州兩塔基地宮文物在浙江省博物館進行了更全面、完整的展覽[148]。2009年定窯遺址發掘后,出土資料與相關研究引起國內外學界的廣泛關注,以此次發掘出土資料為依托又舉辦了若干重要展覽。包括:2012年,在北京藝術博物館舉辦的《中和之美——定窯陶瓷藝術展》,展出2009年窯址發掘及各地出土定窯陶瓷、窯具等標本200余件(組),展覽期間召開了學術研討會,后出版圖錄并刊布會議研究文章[149]。2012—2013年,在故宮博物院舉辦了《潔白恬靜——故宮博物院定窯瓷器展》,展出院藏定窯瓷器以及2009年窯址發掘和陜西、浙江、湖南等地出土定窯瓷器,展覽期間召開了“故宮博物院定窯學術研討會”,后出版展覽圖錄及會議論文集[150,151]。2013—2014年,在日本大阪東洋陶磁美術館舉辦的《定窯窯址發掘成果展》,專門展出2009年窯址發掘出土陶瓷器及窯具標本,展覽前后共邀請發掘者作主題演講5次,后出版圖錄并附發掘者及博物館研究人員所撰論文5篇[152]。

除上述展覽期間召開的定窯專題學術研討會外,還有許多與定窯相關的學術會議,如1997年在石家莊召開的“中國古陶瓷研究會年會暨河北邢窯、定窯、磁州窯學術討論會”[134,153—164],2002年上海博物館主辦的“中國古代白瓷國際學術研討會”[165],2015年故宮博物院主辦的以科技考古為主題的“宋代五大名窯科學技術國際學術研討會”[166]等,均發表了多篇關于定窯研究的重要論文。這些主題展覽及學術研討會,對于推動學界對定窯的研究,引起大眾對定窯的興趣與關注等起到了重要作用。

定窯在唐宋金元時期制瓷業的生產體系中具有重要地位,是宋元時期最重要的白瓷生產窯場,有著豐富的文獻記載和傳世品,因此一直受到古陶瓷研究者和愛好者的關注。隨著近代考古學的興起,定窯遺址被發現,考古調查、發掘工作逐步開展,基于發掘資料的研究也得到了充分開展。特別是窯址以外的考古遺跡中出土的大量定窯瓷器,為定窯的研究提供了許多重要的資料。經過一個世紀的探索,定窯的研究逐漸從最初單純的產品鑒定和鑒賞向窯場生產性質和管理體制,窯業技術的創新、發展和交流,產品的銷售與流通等更為廣泛和深入的方向發展,特別是考古學分期研究已取得了非常重要的成果,為更深入的定窯陶瓷考古研究奠定了堅實的基礎。定窯研究已日益成為宋元明手工業研究中一個成果斐然的方向。然而,相較于同處河北省且同在宋元時期繁榮發展的磁州窯,對定窯的研究在深度和廣度上都還處于資料不斷積累和研究的初始階段。定窯生產工藝技術的發展與交流,與其他瓷器生產區域的相互影響,生產體制的發展變化,器物使用功能的嬗變,藝術特征的總結以及商品化生產相關問題等諸多較深層面的研究還較為初步和淺顯,與定窯相關的學術活動也還不夠豐富。這表明,定窯的研究還大有可為,隨著窯址、墓葬等出土資料的日益豐富,陶瓷考古理論與方法的逐漸完備,以及田野發掘與科技考古等多學科合作的日趨成熟,定窯的研究必將取得更大的成就。(作者:李鑫 中國社會科學院考古研究所,秦大樹 安雨桐 北京大學中國考古學研究中心;原文刊于《文物春秋》2022年第1期)