【關鍵詞】磁州窯;考古工作;研究成果;百年歷程

【摘要】磁州窯是宋元時期最具代表性、影響巨大的窯場之一,其生產的瓷器是宋代庶民藝術的典型代表。對磁州窯從古代文獻記載的發展、變化,到近代考古工作的肇興和多年來開展的考古工作所取得的成果進行梳理可知,磁州窯在古代文獻中的記載較少,且多有失公允,但其卻是近代以來陶瓷考古開展較早、考古發掘較為充分的窯口之一,而且從瓷器的生產到使用等各方面的相關研究都取得了重要的成果。

磁州窯是晚唐、五代以來在中國北方地區興起的著名的民間窯場,具有悠久的歷史,在中國制瓷傳統中占據重要地位。它具有鮮明的民窯特色,以質樸、挺拔的造型,豪放、生動的裝飾馳名中外,影響深遠,成為古陶瓷研究的一個重要課題。

一、磁州窯概念的界定及特點

磁州窯是指從晚唐、五代起,一直到近代,在古代磁州范圍內存在的一批制瓷窯場。這些窯場在其生產的主要階段以供應周圍地區的民間日用器物為主,而不以貢御著稱。當然,這不代表其在全部生產歷史上都是完全以商品生產為目的。考古資料證明,在北宋后期,特別是金代和元代,磁州窯的部分產品可能是用于貢御的。到了明清時期,文獻上則明確記載磁州窯有部分產品用于貢御,如明萬歷《大明會典》中有鈞、磁二州貢瓷器的記載:“凡河南及真定府燒造,宣德間題準,光祿寺每年缸、壇、瓶,共該五萬一千八百五十只,分派河南布政司鈞、磁二州,酒缸二百三十三只……”“嘉靖三十二年題準……通行解部,召商代辦。如遇缺乏,止行磁州、真定燒造,免派鈞州。四十二年奏準,鈞州腳價邦貼,盡行除豁。”稍早的正德《大明會典》也有相關的記載:“歲造內府供用庫……河南彰德府每年造瓶、壇、缸共一萬七千二百八十四件,鈞州每年造瓶、壇、缸共一萬七千二百八十三件。”因此,分析磁州窯的特點不應以其是否是民窯為要素,而應以其獨具特色的產品為準。

磁州窯的窯場均以本地出產的瓷土為制瓷原料,受本地瓷土特定品質的影響,燒成成品的胎體較粗,顏色較深,為了生產出潔白的白瓷,實現粗瓷細作的目的,磁州窯的主要產品都在胎釉之間加施一層白色化妝土。以這層化妝土為基礎,磁州窯發展了豐富多彩的裝飾,特點是黑白反差強烈,色彩鮮艷。因主要是供民間使用,磁州窯器物的造型和裝飾藝術具有強烈的民間藝術特色。

磁州窯的主要特點是利用化妝土和胎體的呈色差別而創造出豐富的裝飾技法。有學者對歷年來考古發現和傳世的磁州窯瓷器進行了統計和分析,指出磁州窯裝飾技法多達57種。筆者也曾做過統計歸納,結果與此數字大體相合。具體來看,磁州窯的典型瓷器有如下特點:

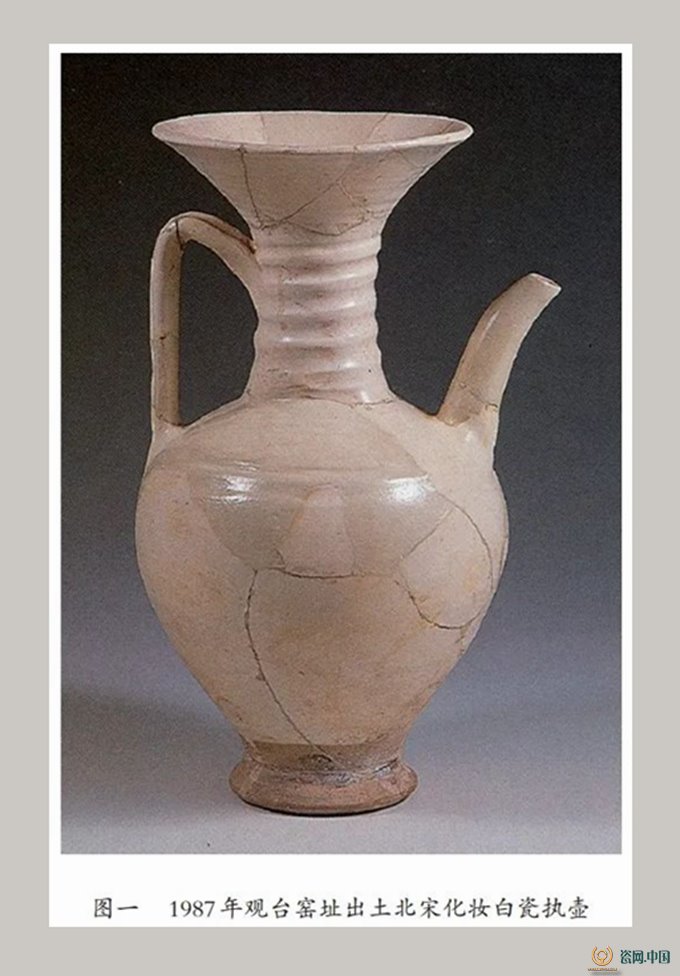

1.化妝白瓷是磁州窯類型瓷器的基礎,從窯址發掘情況看,化妝白瓷在所有產品中占了絕大多數,是磁州窯的主流產品(圖一)。

2.在化妝白瓷基礎上,磁州窯的窯工們發展了各種裝飾技法,從類別上可以分為:①胎面裝飾(包括化妝土),有劃花、刻花、印花、剔花等;②胎體裝飾,包括模制、模印等;③彩繪裝飾,如白地黑花、白地繪劃花等;④釉上裝飾,如白釉綠彩、白釉醬彩、紅綠彩等;⑤彩釉裝飾,這里主要指低溫彩釉,如綠釉、黃釉和黃綠釉等。這些裝飾技法可謂是繼承和發展了南北方眾多窯場之所長,包羅萬象,豐富多彩。

3. 磁州窯的產品種類以白釉瓷器為主,還有黑釉、棕黃釉、翠藍釉(即通常古玩界所說的“孔雀藍釉”)以及多種低溫彩釉。磁州窯各類產品的裝飾都體現出一個特點,即化妝白瓷上使用的各種裝飾方法同樣用于其他釉色瓷器的裝飾。如宋元時期磁州窯黑釉瓷器上也采用了劃、刻、剔、加彩和彩繪等裝飾方法,使黑釉瓷器在漢唐以來發展的基礎上有了一個飛躍性的進步,達到了歷史上的高峰時期。同樣,白釉瓷器上的各種裝飾技法也用于具有透明性的棕黃釉、綠釉、黃釉等彩釉瓷器中,突出表現了磁州窯產品裝飾豐富的特色。

唐代開始,白瓷的生產出現了精細白瓷和化妝白瓷的分野,磁州窯成為化妝白瓷的代表性窯場。磁州窯以施化妝土為特色的粗瓷細作的工藝,豐富了陶瓷的裝飾效果,也賦予了這些窯場極強的生命力。因此在一段歷史時期內的北方地區,甚至南方的部分地區形成了一大批以化妝白瓷為主要產品的窯場。同時,磁州窯在化妝土上施加的各種裝飾,尤其是由其開創的釉下彩繪、釉上彩繪和彩釉裝飾,產生了黑白對比強烈,色彩鮮艷、明快生動的裝飾效果。磁州窯以這種強烈的色彩反差效果為手段,采用極為自由瀟灑的畫風來表現民間喜聞樂見的通俗題材,形成了獨有的質樸、灑脫、明快、豪放的特色,深受人們的喜愛,從而躋身于名窯之列。

二、磁州窯的歷史記載

磁州窯的產品大部分是供普通民眾使用的日常生活用瓷,在其發展的早期階段尤其如此,其風格和裝飾特點也以民間喜見的質樸和豪放見長,屬于庶民藝術的層面,因此不為士大夫階層所賞識。宋人的一些著作中對當時一些較著名的窯口都有記載,而關于磁州窯的記載竟告闕如。

有關磁州窯的最早記述見于明洪武年間曹昭所撰的《格古要論》。清修《四庫全書》所收錄的《格古要論》為三卷本,卷下《古窯器論》“古磁器”條載:“古磁器,出河南彰德府磁州,好者與定相類,但無淚痕,亦有劃花、繡花,素者價低于定器,新者不足論。”北京大學圖書館藏明五卷本《新刊格古要論》鈔本卷四“古磁器”條載:“古磁器,出河南彰德府磁州。好者與定器相似,但無淚痕,亦有劃花、繡花。素者佳,高于定器,新者不足論也。”目前最為流行并廣泛為人們引用的版本,是明景泰七年至天順三年(1456—1459)王佐根據曹昭洪武二十一年(1388)修撰本校增的十三卷本《新增格古要論》,中國國家圖書館所藏明天順六年(1462)徐氏善德堂刻本為目前所見最早版本,其卷七“古磁器”條載:“古磁器,出河南彰德府磁州,好者與定器相似,但無淚痕,亦有劃花、繡花,素者價高于定器,新者不足論也。”以上三個版本在主要內容的記載上是一致的,關鍵是對磁器的評價有出入。英國大維德爵士認為其所收藏的明成化年《新增格古要論》刻本為最早版本,其中“高”字很不清楚,因此以后版本中的“高”字應是“低”字的誤寫。然而筆者前文所引徐氏善德堂版本更早,其中的“高”字并無不清,因此應是王佐增補時將“低”字改為了“高”字。此外,《四庫全書》所采版本是“衍圣公”孔昭煥家藏本,應該是比較權威的版本,所用“低”字應可信。一般來說,宋明時期對定窯的評價極高,認為磁器高于定器的可能性不大,王佐改“低”為“高”,令人不解。

另一個明代有關磁州窯的重要文獻材料,是成書于嘉靖年間的《宋氏家規部》,其卷之四“窯類”條下記:“古白瓷(河南彰德府陶,比定次,亦有佳者,惟不露足質,底無滴蜜痕,其積油水處微青,亦有劃花、印花)。”此后的清賞類著述和陶瓷專著大多傳寫《新增格古要論》的記述,內容大同小異。如清朱琰所撰《陶說》中載:“磁州窯,在河南彰德府磁州。《格古要論》:好者與定相似,但無淚痕,亦有劃花、繡花,素者價高于定,新者不足論。”清藍浦所撰《景德鎮陶錄》卷七《古窯考》“磁州窯”條載:“始磁州,昔屬河南彰德府,今屬北直隸廣平府,稱磁器者蓋此。又本磁石制泥為坯陶成,所以名也。器之佳者與定相似,但無淚痕,亦有劃花、繡花,其素者價高于定,在宋代固著,今人訛以陶窯瓷器概呼為磁器,不知另有是種窯。”另,該書卷八《陶說雜編上》引《窯器肆考》:“磁、瓷字不可通。瓷乃陶之堅致者,其土埴壤;磁實石名,出古邯鄲地,今磁州。州有陶以磁石制泥為坯燒成,故曰磁器。非是處陶瓷皆稱磁也。聞景德鎮俗概從磁字書稱,余所見商侶亦多以瓷為磁,真可一噱。磁州今尚燒造。”

從以上有關磁州窯的記載可以看出,至少在清代前期(嘉慶朝以前)之前,對磁州窯的記載是不確切、不公允的,而且不乏駁雜混亂之說。表現為以下幾點:

第一,上述文獻記載大多將磁州窯獨具風格的產品與定窯產品相比擬,只記述了磁州窯中并非主流產品的仿定窯的劃花、繡花產品,而對磁州窯最典型的產品,如白地黑花、白釉剔花等未予記載,也未提及當時非常有名的磁州窯瓷枕。這至少說明清前期以前人們對磁州窯的認識很不全面。

第二,關于磁州窯是以磁石為泥的記載純屬望文生義,毫無根據。這一記載出現較早,后世的文獻力圖為其做注解,如《景德鎮陶錄》卷十《陶錄余論》曰:“磁石制泥為器,非吸鐵引針之磁石,亦非燒料為磁粉之類,乃別一種石。其色光滑而白,其性埴而松,其器美而不致,實與瓷土異,惟磁州、許州有之。”這種說法一直延續到20世紀前半葉的民國時期,在吳仁敬、辛安潮著《中國陶瓷史》第九章“磁州窯”條下仍有“磁州窯以磁石制泥為坯燒成,故曰磁器”的記載。這樣的誤解今人已不會再出現。

第三,正是由于清代前期以前人們對磁州窯本身的特點沒有正確的認識,故而從對器物的描述看,在之后的文獻中許多磁州窯產品可能被稱為“ 器”,如《景德鎮陶錄》卷七《古窯考》“平定窯”條記:“今之西窯也,自宋已陶。土黎質粗而色白微黑,器皆厚大,盆碗殊無可觀。人呼之曰 器,即平定州燒者。”也有歸為其他窯口的情況,如《景德鎮陶錄》卷七《古窯考》“平陽窯”條載:“亦西窯也,平陽府所燒,唐宋皆陶,有磚窯,大而容器多,有土窯,小而容器少。土壤白,汁水欠純,故器色無可傳者。”從書中描述看,平定窯和平陽窯產品均與磁州窯產品相似,且今天兩地的產品也常被稱為“磁州窯系”。

然而,磁州窯之所以能夠在宋金以后成為名窯,不僅僅是因為其在明清時期成為貢御的窯場,還在于其在宋金時期就已有較重要的影響,特別是在民間。這可以從三方面看出:

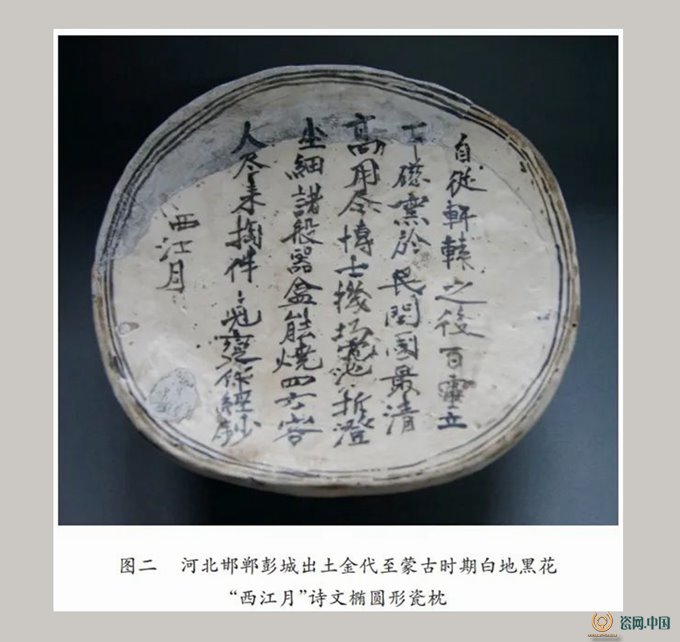

第一,從考古材料看,至少在北宋末到金代初年,磁州境內就已形成了相當規模的窯業。當時磁州一帶的窯工已將當地的窯業稱為“磁窯”。邯鄲彭城出土有一件白地黑花橢圓形瓷枕殘件,枕面上用黑彩書寫了一闋《西江月》,其中第一句為“自從軒轅之后,百靈立下磁窯于民間”(圖二),這件瓷枕應是金代晚期到蒙古時期的文物,說明至少在這一時期已有“磁窯”之稱,這是磁州窯“窯以州名”的最早材料。

第二,磁州窯的瓷器在宋金元時期婦孺皆知,尤以造型和紋飾繁多的瓷枕最為著名。明代傳奇作家湯顯祖(1550—1616)創作的《邯鄲記》中有一段曲子,專門描寫呂洞賓黃粱一夢所用的瓷枕:“這枕呵,不是藤穿刺繡錦編牙,好則是玉切香雕體勢佳。呀!原來是磁州燒出的瑩無暇,卻怎生兩頭漏出通明罅?”《邯鄲記》是根據唐代沈既濟的《枕中記》改編的,《枕中記》中關于此枕的記載是“其枕青瓷,而竅其兩端”。在唐代說青瓷枕,是與今天的考古發現相符合的,而《邯鄲記》中的“瑩無暇”自然是從“其枕青瓷”演變而來的,但卻加上了“原來是磁州燒出的”的描述。事實上,磁州并不燒青瓷,而且入明以后磁州窯也極少燒瓷枕,因此,這一句的增加應完全是因為宋金元時期磁州窯的瓷枕早已名傳遐邇。

第三,早在中國宋代,“磁”和“瓷”字就已通用,如《新唐書》卷三十九《地理志三》:“邢州鉅鹿郡……土貢:絲布、磁器、刀、文石。”

然而,由于磁州窯在宋元時期的繁榮生產,“磁器”的名聲廣為傳揚,明代時人們反而認為“磁”與“瓷”字的混用是磁州窯產瓷很多的緣故。明謝肇淛在《五雜俎》中提到,“今俗語窯器謂之磁器者,蓋河南磁州窯最多,故相延名之”。這從一個側面說明明代時人們已將磁州窯視為很重要的窯場了。

清代末年,人們對磁州窯的認識逐漸接近實際。清末許之衡在《飲流齋說瓷》中曰:“磁窯,出磁州,宋時所建……器有白釉有黑釉,有白釉黑花不等,大率仿定居多,但無淚痕,亦有劃花凸花者,白釉者儼同牛乳色,黑釉中多有鐵銹花,黑花之色與貼殘之膏藥無異。”此書中雖附會了磁州窯磁石制坯的說法,但對其釉色、彩色的描述比較貼切,尤其是記載了白地黑花和剔花(凸花)這些磁州窯的典型裝飾技法。

綜上,在古代的文獻中,對磁州窯的評價和記錄總的來說是不準確、不公允的,與磁州窯的實際地位和聲望不相符。

三、近代以來對磁州窯開展的考古工作

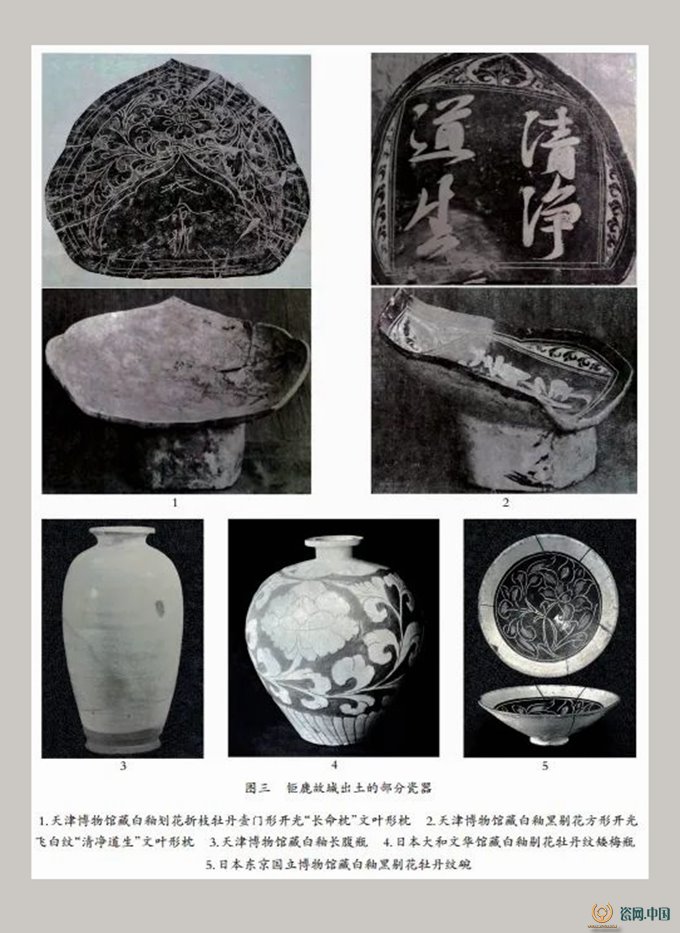

對磁州窯的重新認識發端于20世紀初。1918 年在河北鉅鹿縣(今河北巨鹿縣)發現了宋代的古城,其在北宋大觀二年(1108)由于黃河泛濫而被埋入地下,該縣宣和三年(1121)所立《三明寺妙嚴殿記》碑的碑文對此有所記載:“大觀二年秋,河決舊堤,流行邑中,寺之所存塔與羅漢閣爾,水既東下,退淤之地高余二丈,政和五年即覆邑。”1918年,當地農民偶然挖出宋代瓷器、漆器和鐵器,立即引起了學界的極大重視,古董商們也蜂擁而至,鉅鹿故城內的盜挖活動盛極一時,大批精美的文物流失到了國外。在西方,許多博物館和私人收藏的瓷器都明確地標出其出土于鉅鹿,如芭蘿女士(Barlow)、崔福斯(Dreyfus)以及維多利亞和阿爾伯特博物館(Victoria and Albert Museum)所藏的部分器物。西方學者曾對鉅鹿故城出土的瓷片進行集中收集和著錄,如比利時人尼爾斯·帕爾姆格林(Nils Palmgren)于1936年前往清河縣和鉅鹿縣等地旅行,編著了《宋瓷片》一書,收錄了大量瓷片,并對其釉色和制作技法進行了分析,成為國外學界判定鉅鹿瓷器的重要參考資料。此書為收錄鉅鹿、清河出土瓷片最多的著錄,代表了當時人們對鉅鹿故城出土瓷器的認識。日本則專門出版了鉅鹿故城出土瓷器的圖錄。當時的北京有不少商號以出售鉅鹿出土器物而著稱。1920年,天津博物院派員前往鉅鹿縣收集出土的文物,共得到瓷、漆、木、鐵等器數百件,并于1923年對瓷器中帶墨書題記和黑彩書文字的80余件器物進行了編輯整理并付梓,另有部分器物分別發表在《河北第一博物院半月刊》第 4、6、7、8、19、21、23、24、29、33、40等期上。1921年,國立北平歷史博物館也派出裘善元先生帶領的考古隊,在鉅鹿故城的三明寺附近進行了正式發掘,清理了王姓和董姓兩戶人家的宅院,出土了200余件瓷器及其他文物。這項工作與安特生發掘仰韶遺址同時,并且是由當時的國立機構組織開展,影響至今,但在紀念考古百年的活動中卻鮮有提及,殊為不公。今天我們來審視各種文獻著錄的鉅鹿故城出土的器物,大體上有定窯白瓷、景德鎮青白瓷、龍泉青瓷等,而最多的則是化妝白瓷,以及白地黑花、白釉劃花、白釉剔花、白釉黑剔花、白釉醬彩、白釉綠彩、黑釉、鐵紅釉、黃綠釉等磁州窯或北方其他窯場生產的磁州窯風格的產品(圖三)。

大批宋代文物的出土激發了人們探尋其產地的熱情,加之20世紀初考古學工作方法在西方已得到相當程度的發展,西方學者在收藏古代瓷器時比較注意其來源、產地或出土地點,因此,他們開始對照鉅鹿故城出土的瓷器尋找其產地。1925年,英國人赫勃遜(Robert Hobson)最早指出鉅鹿故城出土的瓷器就是中國古代文獻中記載的“磁器”,進而提出了“Tz`u Chou Type Wares”的概念,譯為“磁州窯型”或“磁州窯風”,即我們今天所說的磁州窯系。2018 年是鉅鹿故城發現100周年,河北省文物研究所(今河北省文物考古研究院)再次對鉅鹿故城遺址進行了考古發掘,清理了倒塌的房屋,出土了一批日用瓷器,其中大部分是磁州窯的產品(圖四),進一步印證了赫勃遜的觀點。

由于20世紀初鉅鹿宋瓷在古董市場上大為暢銷,一些人開始把目光轉向了生產此類瓷器的古代窯場。他們在鉅鹿縣及周邊地區挖出瓷器殘片,拿到古董市場上出售,這樣,一些淹沒了數百年乃至近千年的窯址被發現,如位于漳河流域的東艾口窯、觀臺窯等。葉麟趾在《古今中外陶磁匯編》第四章第二節“磁州窯”條中言:“……聞宋代磁州窯之佳品,多有出自河南之安陽縣者,抑或曾用其原料,該地名隘口(按:即東艾口),在鎮南五十余里,現已無窯跡,常有掘出之品云。”陳萬里在《調查平原、河北二省古代窯址報告》中提到:“觀臺在以往二十年來,出過不少宋瓷,廠估都知道這么一個地方,可是有窯沒窯,誰都不能肯定的。”在收集和銷售宋元時期瓷器的過程中,也許在某種程度上受到了西方收藏者和研究者的影響,國內的一些學者和瓷器經營者對磁州窯的研究也日益貼近實際。如20世紀30年代郭葆昌在為赴英國展出的中國古代藝術品所做的說明《瓷器概說》中指出:“磁州窯質白,粗而燥”,“磁州窯最初亦為白泑,后更有色泑,黑花、青花以及雜彩者”。成書于民國年間的《瓷鑒》,在“磁窯真偽之分別”條記載:“磁窯黑花一種真者,其白色之光如新出之牛乳,其黑花之色如貼殘之膏藥。偽者其釉薄而透亮,其白色如將莜麥面與蕎麥面調成稀糊貼于其上者,然其黑中亦略閃黃綠。磁窯黑釉一種真者,其釉色與貼殘之膏藥無異,釉中且間有鐵銹花。偽造者絕無是據也。偽質之釉,其色如桐油所調之黑煙子,黑中且透有火光。”這些內容至少是在較多地接觸磁州窯器物的基礎上所歸納的經驗之談。

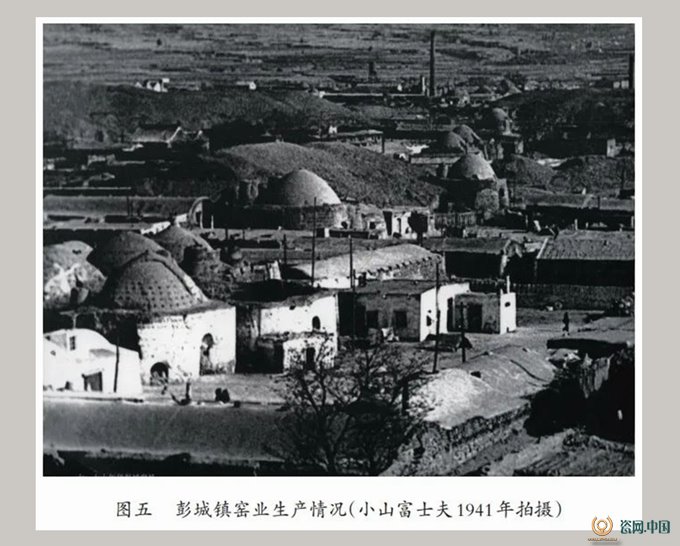

與此同時,一些學者出于研究的目的,開始根據文獻記載對窯址進行實地考察。如葉麟趾曾調查了一系列的窯址,取得了豐碩的成果。他發現了定窯和耀州窯的遺址,并調查了邯鄲市彭城鎮,在此基礎上對磁州窯進行了較詳細的記述:“……(磁州窯)釉有白、黑、淡黃、淡黑等色,黑釉或呈鐵砂色,其中多有鐵銹花,此外有白地黑花者,尤屬特品,又有黑地白花、黃地黑花者,尚有紅、綠、黃三種彩色者。……磁州窯之特征,在乎白釉甚薄。而最滑,胎質佳者,白而細密。釉亦有純白如牛乳者,有開片與不開片之二種。……亦有印花或劃花者,墨彩花樣較多,皆在釉下,亦掛白土而施釉,或利用白土層,而為雕刻,亦特色也。”這些經過調查得出的結論,遠比此前的那些記載翔實、準確,不僅指出了剔花(利用白土而為雕刻)、劃花、印花、白地黑花等磁州窯的主要裝飾技法和黃綠釉等顏色釉以及紅綠彩等釉上裝飾,而且指出了施化妝土這一磁州窯的基本特征。1941年,日本學者小山富士夫對彭城鎮進行了調查,記錄了當時彭城鎮的瓷器生產情況,并拍攝了照片(圖五)。

1950年,故宮博物院為確定一些瓷器藏品所屬的窯口,開始對見諸文獻記載的窯址進行調查,在調查中發現了許多新窯址。之后,連續多年對古窯址開展調查,取得了重要成果,僅新發現的窯址就達29 處,大多是民窯,不見于文獻。在新發現的很多窯址中都發現了磁州窯類型的產品,其中較為重要的收獲是陳萬里在1951年的調查中發現并正式報道了觀臺窯址和冶子窯址。陳先生明確指出:“發見所謂磁州窯瓷枕的燒造地點(在觀臺窯及冶子窯)。”“磁縣西南鄉發見冶子窯,無疑地為古代磁州窯之一。”

20世紀后半葉對磁州窯開展的考古工作主要集中在漳河流域的窯址,其中又以對觀臺窯址所做的工作為多,而滏陽河流域彭城鎮一帶窯址由于大多被現代城市所壓,考古工作不易開展,僅有葉麟趾、陳萬里在早期進行過一些粗略的調查。直到21世紀前后,隨著城市建設的開展,在漳河流域和滏陽河流域才陸續開展了一些配合基建的考古工作。

1958年,觀臺鎮實施引漳灌溉工程,河北省文物工作隊配合工程對窯址進行了小規模發掘并發表了簡報,發掘工作由劉來成負責。這是一次具有重要意義的工作,是北方地區對瓷窯遺址進行的最早的發掘之一,把古陶瓷研究推進到通過正式的考古發掘來進行研究的新階段。這次發掘根據清理的地層和地層中出土的年號銅錢,將觀臺窯的遺存分為四期,分別為:北宋元豐年以后、宋末金初、金代和元代,并據此提出觀臺窯創燒于北宋后期的觀點。可惜的是,此次發掘面積較小,簡報撰寫內容過于簡單,甚至對各地層中出土器物的主要器形、器類及裝飾手法的種類都沒有充分說明,之后也未發表正式發掘報告。

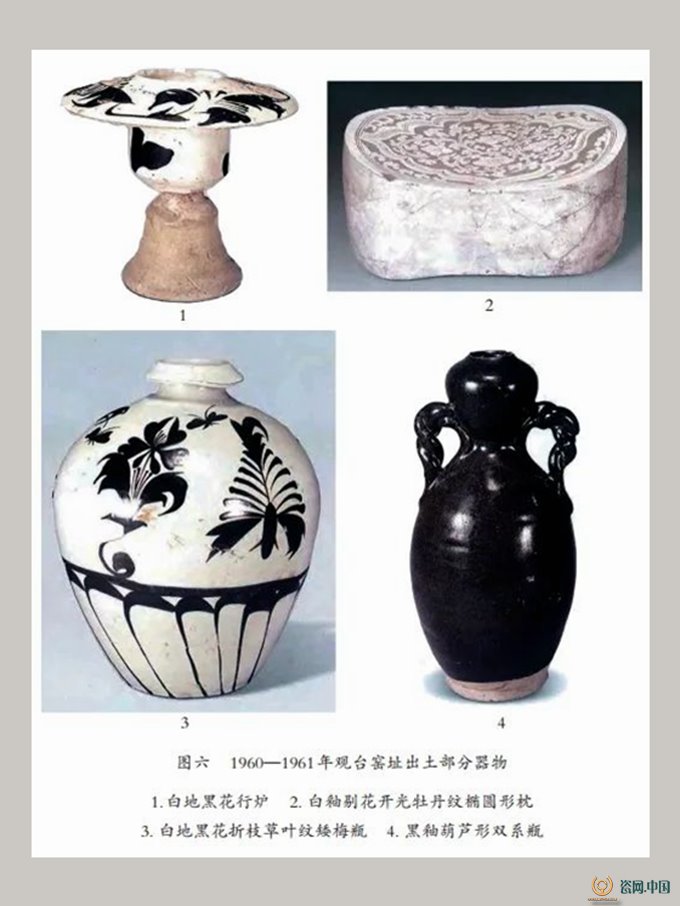

1960—1961年,河北省文物工作隊配合岳城水庫工程再次對觀臺窯址進行了大規模的發掘,此次發掘仍由劉來成主持。由《光明日報》1962年12月18日的一則簡單報道可知,此次發掘面積達2100平方米,發現了一些瓷窯和作坊遺址,出土了豐富的遺物。但迄今未見此次發掘的簡報或報告發表,僅發表了出土的部分完整器物(圖六)。

1964 年,故宮博物院李輝柄對觀臺、冶子、東艾口等3個窯址進行了一次深入的調查,發表了調查報告,同時對觀臺周邊地區的窯址也做了一些簡單的調查。這次調查獲得了較豐富的材料,尤其是在東艾口窯址的一個灰坑中出土了“祥符通寶”和“天禧通寶”,有助于推斷該窯址的創燒時間。

1984年,在全國文物普查中,衛本峰對河南安陽縣境內北善應鎮、天僖鎮、北齊村等地瓷窯遺址的分布與現狀進行了考察。

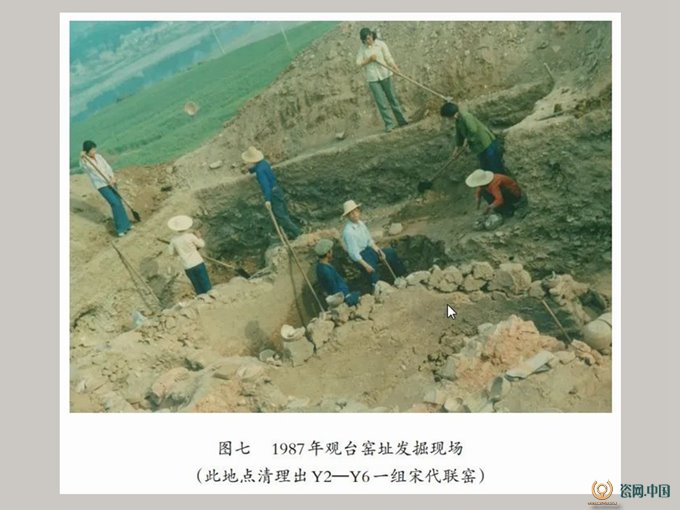

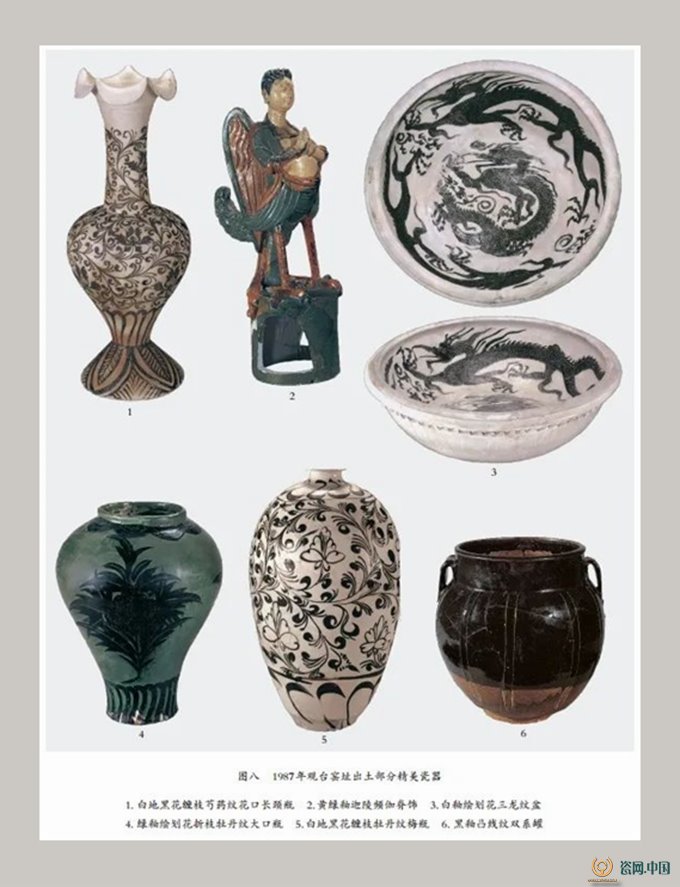

為了對觀臺窯址進行考古學分期研究,以期對磁州窯的發展階段有一個綜合、全面的認識,1987年3月至7月,北京大學考古學系與河北省文物研究所、邯鄲地區文物保管所聯合對觀臺窯址進行了主動性發掘。此次發掘采用了散點布方的方式,發掘面積約500平方米,發現了豐富的窯業堆積,清理了若干重要遺跡(圖七),出土物十分豐富(圖八)。在長期、認真整理發掘資料的基礎上,對觀臺窯址開展了分期研究,將其生產歷史分為四期七段,同時采用不同的方法對出土瓷片進行了理化分析和研究,取得了多項成果。在發掘觀臺窯址的同時,考古隊還對附近的觀兵臺窯址進行了調查,雖未發現瓷窯及作坊遺址,但了解了觀兵臺窯址的主要產品與觀臺、冶子等窯址以往調查、發掘的材料并無不同,對漳河流域窯場的研究仍具有重要意義。特別是在調查報告中,根據中國社科院考古研究所鄴城工作隊的調查工作成果,梳理了漳河流域各窯址的主要特征和時代。這一系列深入細致的考古工作,使我們今天對于磁州窯,特別是漳河流域生產中心的總體面貌,以及其產生、發展、繁榮和衰落的過程有了相當清晰和深入的了解。

1987年發掘觀臺窯以后,針對磁州窯的考古工作一直持續開展,但主要集中在滏陽河流域的彭城鎮和臨水鎮一帶。

1988年,峰峰礦區文保所配合基建工程清理了彭城鎮東南二里溝窯址的一處窯爐遺跡,出土元代典型器物白釉雙環紋“王”字碗、魚藻盆、“內府”瓶和黑釉鐵銹花敞口直壁碗等。

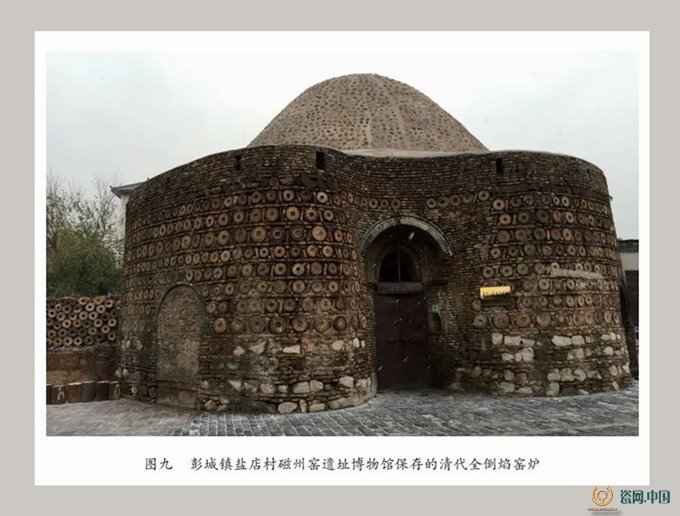

1999年,配合峰峰城區滏陽路拓展工程,邯鄲市文物保護研究所等單位對彭城鹽店村遺址進行了發掘,并在彭城半壁街東側“大廟坡”布探方2個,對已遭施工破壞的2座窯爐和1個灰坑進行了清理。此次發掘累計布探方6個,發掘總面積221平方米,共發現窯爐4座、料漿池1座和灰坑12個,出土完整或可復原器物千余件,瓷片近30萬片。這是對滏陽河流域彭城鎮窯址的首次發掘,通過對出土遺物的整理,可將鹽店和大廟坡兩地窯址分為三期,年代初步推定在金滅亡之后的蒙古國時期到清末、民國初年,為確定明清時期磁州窯燒制中心彭城鎮的始燒年代提供了可靠的證據。依托鹽店村遺址的考古發掘,邯鄲市政府又搬遷保護了部分彭城鎮保存較好的明清窯爐,建設了鹽店村磁州窯遺址博物館(圖九)。

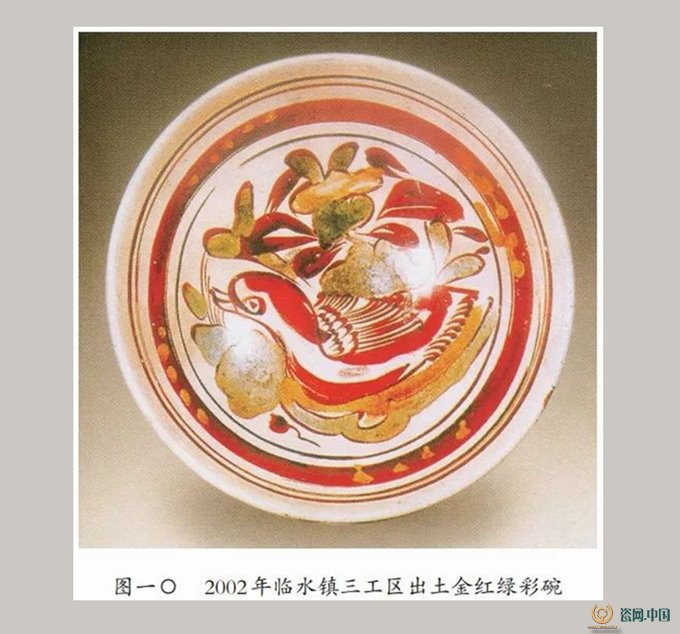

臨水鎮是滏陽河流域的又一處制瓷中心,是磁州窯創燒年代較早、規模較大的中心窯場之一。2002年,邯鄲市文物保護研究所和峰峰礦區文物保管所等單位,為配合峰峰礦區臨水鎮三工區購物中心建設項目,對項目地點進行了搶救性發掘,發掘面積85.5平方米,另清理料池12座、灰坑27個和陶窯 1 座,發掘清理了北朝至隋和金至元兩個時期的遺存。其中,北朝到隋代地層出土瓷器主要為青瓷,與宋以后的磁州窯沒有工藝上的承繼關系。金代以后地層中出土的瓷器以白釉和黑釉為主,還有低溫黃釉、綠釉、紅綠彩(圖一〇)、翠藍釉和鈞釉等,均屬于磁州窯的主要瓷器品種,可作為滏陽河流域磁州窯產品的代表。

2009年,龐洪奇等對峰峰礦區臨水一帶的古瓷窯遺址進行了較為全面的調查,總結了這一區域的瓷器生產特點,并進行了相關研究。

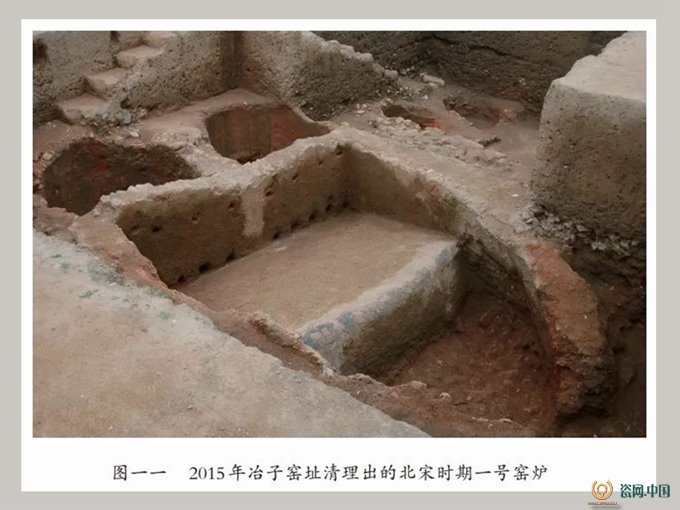

2015年5月,河北省文物研究所、磁縣文物保管所等為配合磁縣都黨鄉冶子村舊村改造項目,對冶子窯址進行了搶救性發掘,布探方10個,發掘面積296平方米,共發現窯爐、灰坑等遺跡16個(圖一一),出土各種完整或可復原瓷器1萬余件,各類瓷片標本近6萬片。本次發掘的主要收獲是發現了遺存較為豐富的10世紀的地層,豐富了對磁州窯漳河流域早期產品種類和特征的認識,彌補了1987年發掘觀臺窯址時早期遺存發現較少的缺憾(圖一二)。

國內各地在窯址以外出土的磁州窯瓷器數量也十分可觀,限于篇幅,難以在此詳述。需要特別提及的是,兩艘出土大批磁州窯瓷器的元代沉船,即河北磁縣南開河沉船和遼寧綏中三道崗沉船(圖一三)的發現,為研究磁州窯瓷器的銷售路線、規模和范圍提供了重要資料。

四、磁州窯研究的推進與主要成果

自1958年發掘觀臺窯址至今的60多年間,學界對古陶瓷的研究不斷深入,陶瓷考古也快速發展并逐漸成熟起來。其中,磁州窯是考古工作開展最為成熟、研究成果最為豐富的窯口之一,也是在學界研究視野中最為活躍的窯口。歸納相關考古發現和成果可知,磁州窯的研究以考古學分期和區域調查為基礎,涵蓋了產品種類產生與發展、燒成技術進步、裝飾技法的源流,產品流布與使用,生產體制和民窯特色等諸多方面,對其藝術風格、文化背景、工藝和藝術交流等相關內容也進行了深入的研究。由于當前關于磁州窯的研究涵蓋面十分廣泛,各種論述連篇累牘,這里僅對其基本面貌和涉及考古學研究的主要方面進行梳理。

1.磁州窯研究的肇興

20世紀70年代,日本出版了多達48冊的《陶瓷大系》,其中有長谷部樂爾編撰的《磁州窯》專冊,匯集了國外收藏的磁州窯瓷器精品,并從美術史的角度進行了研究,這是世界范圍內出版的首部磁州窯的專本圖錄。1981年,美國印第安那波利斯美術館(The Indianapolis Art Museum)舉辦了磁州窯的專題展覽,收集了美國、日本、英國、加拿大等國收藏的磁州窯系瓷器精品,蓑豐博士以其在美國哈佛大學美術史系所做博士論文為基礎,撰寫了《磁州窯特展圖錄》,標志著對磁州窯的專門研究在國外率先興起。

隨著改革開放的不斷深入,國外的著述傳入中國,引起了中國學者的關注。作為磁州窯制瓷技藝傳承者的邯鄲市陶瓷工業公司,為了探尋磁州窯的制瓷傳統和淵源,成立了《邯鄲陶瓷史》編寫組,先后舉辦了兩次磁州窯的學術研討會,匯聚多方面的學者,對磁州窯進行了研究,并出版了內部印行的論文集。研討會從國內藏品、產品種類和科技分析,以及窯址地質條件等方面對磁州窯做了較為全面的探討。盡管相關研究都比較初步,但無疑顯示了磁州窯全面研究的肇興,為 1987年開展第一次磁州窯的主動性發掘和隨后的研究奠定了一定的學術基礎。《邯鄲陶瓷史》編寫組還對邯鄲市臨水窯址和磁縣賈壁窯址做了踏查,并報告了這兩處窯址的基本面貌。同時,組織人員收集和翻譯了國外研究磁州窯的系列文章,如邯鄲市陶瓷工業公司陶瓷研究所的劉志國將日本出版的《陶瓷大系》中《磁州窯》一書的研究部分譯成中文,以內部資料的形式刊出,還翻譯了數篇日本學者關于磁州窯研究的論文等。

關于磁州窯的研究史,在觀臺磁州窯址還未發掘之前,劉志國即已對其研究狀況做過初步綜述。隨后,秦大樹又對磁州窯的研究史進行了細致的梳理和總結,從磁州窯的含義開始,將人們對磁州窯的記載和研究分為明代初年到20世紀初、20世紀初到50年代末期、50 年代末期以后三個階段,并詳述了每個階段的研究狀況。

隨著窯址發掘和整理工作的開展,磁州窯的產品概貌、階段發展及技術傳播等問題成為學者們研究的突破點。以日益豐富的考古資料為基礎,磁州窯研究得以從更廣泛的視角,向更多樣的維度推進。

2.分期研究

磁州窯最基礎也是最重要的研究資料是1997年出版的考古發掘報告《觀臺磁州窯址》。此報告全面展示了1987年觀臺窯的考古發掘成果,廓清了觀臺窯產品的基本面貌。根據出土資料,報告采用地層學和類型學的方法對觀臺窯開展了分期研究,將其發展歷史分為四期七段:第一期前段大體從北宋初年到真宗朝以前,不早于后周(10世紀中期—997)。第一期后段為11世紀前半葉,即宋真宗咸平年間到仁宗慶歷年間(998—1048)。第一期與第二期之間有一段缺環,約從宋仁宗皇祐年間到英宗治平年間(1049—1067)。第二期前段從宋神宗熙寧年間到哲宗元符年間(1068—1100)。第二期后段的時代是 12 世紀前半葉,包括北宋末的徽 、欽 兩 朝 到 金 初 海 陵 王 朝 以 前(1101—1148)。第三期是金代中后期,從金海陵王天德年間到蒙古軍隊攻占磁州窯所在地——彰德府的金宣宗興定三年(1149—1219)。第四期前段為蒙古時期到元代前期,即蒙古太祖十五年到元成宗大德年間(1220—1307)。第四期后段的時代為元后期,始于元武宗至大元年,不晚于明建文年間(1308—14 世紀末以前)。通過分期可知,觀臺磁州窯始燒于唐末五代時期,北宋后期到金初迅速發展,金代中后期繁榮鼎盛,元末到明初停燒。四期的劃分正好代表了磁州窯漳河流域窯業生產從產生、發展、繁榮到衰落的過程。《觀臺磁州窯址》是第一部依據考古資料向人們詮釋磁州窯漳河流域生產中心從興起到繁盛再到衰落的發展概貌的學術著作,成為后來陶瓷考古窯址報告撰寫的范本。基于1987年觀臺磁州窯的發掘,秦大樹作為主要發掘者撰寫了兩篇學位論文——《磁州窯的分期研究》和《磁州窯研究》,對磁州窯進行了較為全面的考察,就磁州窯的分期、工藝技術的發展,裝飾技法的產生、發展及源流,磁州窯與周邊窯場的互動關系等作了較為細致的探討,從考古學研究的角度為磁州窯的后續研究構建了時空框架。這項分期研究得到了學界較為廣泛的認同,除了后來冶子窯址發掘將漳河流域的磁州窯生產時間上推到唐末五代時期,之后基本沒有人再就磁州窯的分期進行研究。雖曾有學者認為磁州窯的創燒時間可以前推到北朝末期到隋代,但實際上早期在臨水窯址及賈壁窯址發現的遺物主要是青瓷器,應該屬于當時安陽相州窯的生產體系,與后來以化妝白瓷為主要特征的磁州窯沒有什么技術關聯和傳承。

3. 綜論性研究

最早對磁州窯進行介紹的是陳萬里、馮先銘,盡管論述簡略,但具有開創之功。由葉喆民、馬忠理主編的《中國磁州窯》是研究磁州窯的重要著作。此書分為上、下兩卷,上卷分述磁州窯的總體研究概況、造型及裝飾藝術特點,并依據前述的考古分期論述了磁州窯的發展史及其裝飾工藝,下卷為國內外磁州窯收藏精品的圖錄。王建中所著《磁州窯》,基本框架大體同于《中國磁州窯》,不僅論及磁州窯與其他瓷窯的關系和相互影響,還附有磁州窯藝術風格的海外傳播等相關著述。2017年出版的由北京藝術博物館編著的《中國磁州窯》中亦收錄多篇關于磁州窯的研究文章,包括2015年冶子窯的發掘與主要收獲,磁州窯館藏瓷器、裝飾題材、器類等多方面的研究內容,為近期磁州窯研究的重要成果。王建中的《磁州窯瓷鑒定與鑒賞》著力于產品分類和工藝探討。亦有學者著重圖錄刊布,如《磁州窯陶瓷》、《磁州窯古瓷》等。

中國學界之外,部分國外學者對磁州窯也有獨到見解,如長谷部樂爾的《中國の陶磁·磁州窯》即為早期研究中比較典型的著作。書中收錄10世紀至13世紀的90件磁州窯制品(包括北方其他窯口生產的磁州窯類型器物),以實物圖片介紹了磁州窯獨特的技法和藝術珍品,勾勒出磁州窯的發展歷史,提出了一些著名論斷,書后還附有磁州窯年表、磁州窯系范圍劃分圖以及磁州窯系諸窯一覽表。

4.窯場興衰與技術發展研究

這方面的研究先后有陳萬里、劉志國、張子英、秦大樹、楊靜榮等刊文論述。秦大樹根據1987年觀臺窯址的清理情況,對窯爐遺跡進行了復原研究,并根據各種遺跡的分布和規模,探討了磁州窯所代表的民窯商品生產的水平和特點。但遺憾的是,結合考古發掘資料對磁州窯的生產管理體制所進行的探討尚較缺乏。

分階段討論磁州窯面貌的研究主要集中在金代和明代兩個階段。秦大樹根據觀臺窯發掘的資料,總結了金代磁州窯繁榮的表征,并從五個方面討論了金代磁州窯繁榮生產的主要原因。郭學雷關注到了磁州窯在明代以后的生產情況,將北方地區明代仍在燒制的窯場統稱為磁州窯,分析了明代這些窯場的技術發展與產品特征,把其產品分為彭城磁州窯類型、禹州磁州窯類型、耀州磁州窯類型、霍州磁州窯類型以及壺關磁州窯類型。郭先生的研究實際上是區分了明代以后北方瓷器生產的幾個中心窯區,厘清了各窯區明代產品的面貌與技術互動。郝良真則注意到明、清磁州窯的裝飾技法對當地近代窯業的影響。

5.裝飾技法與紋飾研究

在20世紀后期的研究中,蓑豐在《磁州窯特展圖錄》中按裝飾技法將磁州窯的主要產品分作19類;長谷部樂爾在《中國の陶磁·磁州窯》一書中,將磁州窯的裝飾技法分為13類,在匯總前人研究成果的基礎上,對磁州窯的形成、發展及裝飾技法進行了論述。這些研究成果后續也以中文發表,對早期的磁州窯研究起到了推動作用。秦大樹就磁州窯白地黑花、白釉剔花、珍珠地劃花、白釉綠彩、紅綠彩、翠藍釉等諸多裝飾技法的產生、發展和源流發表系列專論進行討論。劉濤以使用剔花、絞胎、黑釉跳刀刻花、紅綠彩和孔雀藍釉等幾種裝飾技法的磁州窯類型瓷器為研究對象,對這幾個瓷器品種的年代與產地作了進一步細化。鄭媛則討論了磁州窯類型瓷器將化妝土與黑彩剔填相結合的藝術成就。郭學雷對宋元時期北方地區的黑釉瓷器進行了研究,主要討論了多被認為是磁州窯系產品的山西地區的黑釉瓷器,對磁州窯的黑釉瓷器也多有涉及。《磁州窯裝飾圖案》匯總了磁州窯白釉刻劃花、黑釉刻劃花、宋三彩、紅綠彩等裝飾技法及圖案。郝良真等在《磁州窯古瓷》一書中描述磁州窯裝飾技法有刻、剔、劃、印塑、繪畫和彩釉六大類,裝飾品種共60多種。

6.磁州窯專題器類研究

目前對磁州窯的專題器類研究涉及瓷枕、梅瓶(各類瓶)、瓷盆和酒具等。其中以磁州窯最具特色的瓷枕的研究開展得最早、最為系統深入,不僅有宋金元磁州窯瓷枕的綜述研究,還對枕畫題材、詩文題寫與工藝等論題多有涉及。此外,近年來官私收藏機構也陸續刊布了一批宋元磁州窯瓷枕藏品,著錄頗多。

7.技術交流與相互影響

宋元時期磁州窯與其他窯口的技術互動,是最早引起學者們關注的課題。磁州窯與中國北方廣大地區的制瓷業有著密切關聯。陳萬里是最早將磁州窯與北方眾多的民間窯場一道進行討論的學者,他用“宋代北方民間瓷器”的概念替代了西方學者最先提出的所謂“磁州窯系”的概念。磁州窯與河南地區主要生產化妝白瓷的窯口的密切聯系也是最早引起學者討論的問題,就磁州窯與河南地區一些重要的窯場如當陽峪窯等的關聯學者多有討論,討論還擴及磁州窯對江西吉州窯、河北定窯、廣東雷州窯、山西諸窯,以及韓國高麗青瓷、粉青砂器等的影響。此外,于陸洋、彭善國、謝明良等均對包括磁州窯在內的北方有加彩工藝的窯址的產品異同與技術互動研究有所推進。郭三娟則對冀南豫北的三個主要瓷器產區磁州窯、鶴壁窯和當陽峪窯進行了綜合性的對比研究。

8.科技檢測與研究

對磁州窯瓷器的科技檢測主要有:陳堯成、郭演儀、劉立忠利用觀臺窯和彭城窯的采集樣品對歷代磁州窯黑褐色彩瓷進行的研究;觀臺窯址發掘以后,陳鐵梅、劉偉、秦大樹對出土的瓷器標本開展的系列科技分析研究;王全玉、秦大樹采用現代分析手段,對觀臺窯出土瓷片進行的性能測定、成分分析和顯微結構觀察,以探討其工藝特征,從工藝技術的角度為研究觀臺窯的產生、發展和衰亡提供了可靠資料;梁寶鎏、陳鐵梅等從成分分析的角度對觀臺窯出土的標本進行了研究;等等。河北省地礦局的程在廉工程師根據北方地區制瓷業所使用的原料主要是白堊紀形成的煤系地層的夾層或底板的次生高嶺土,探討了磁州窯系諸窯址的分布,并分析了其與含煤地區,尤其是含煤田邊緣地區煤系地層自然出露地帶的密切關系。此外,還有針對磁州窯的黑釉、鉛釉、綠釉等瓷器品種的科技研究。

9.會議文集與展覽圖錄

隨著窯址調查發掘資料的刊布與整理,磁州窯引起了國內外學界的持續關注,相關會議、論壇及展覽陸續舉辦。

為配合前已述及的1981年在美國印第安納波利斯美術館舉辦的磁州窯專題大展,日、美、英、加4國的學者在美國印第安納州舉行了“磁州窯國際討論會”,并在美國進行了4國收藏的磁州窯精品的專題性巡回展覽,出版了圖錄和《國際磁州窯討論會論文集》。1985年,由邯鄲市陶瓷工業公司牽頭,先后舉辦了兩次學術研討會,從磁州窯系的內在聯系、工藝、科技分析和藝術及國外研究成果介紹等方面入手,力求把磁州窯的研究引向深入。

2002年10月1日,中日邦交正常化30周年之際,《白與黑的競演——磁州窯瓷器特別展》在日本大阪市立美術館舉行。展覽由大阪市立美術館和日本經濟新聞社主辦,河北省文物局和邯鄲市文物局協辦,歷時68天。此展覽清晰地展示了磁州窯的發展脈絡,亦出版了相關圖錄,展覽期間還召開了“磁州窯國際學術研討會”。

此后,自 2010 年至今,由磁縣人民政府和磁州窯博物館牽頭,先后與中國古陶瓷學會、河北省文物局、邯鄲市人民政府等單位合作,在河北磁縣舉行了五屆國際磁州窯論壇。論壇每兩年一屆,每屆討論一個主題:第一屆論壇主題為“磁州窯面向國際”,第二屆主題為“宋元時期磁州窯與諸窯場工藝的相互傳播和影響”,第三屆主題為“磁州窯裝飾題材研究”,第四屆主題為“磁州窯文化之傳承與創新”,第五屆主題為“磁州窯與吉州窯文化傳承交流之研究”。各屆論壇都出版有相關論集和圖錄。該論壇是全國各古代瓷器產區舉辦的專題學術研究論壇中最具學術影響力、持續時間最長的,有效地舉全國學界之力推進了磁州窯不同專題的研究。中國古陶瓷學會也曾以磁州窯為主題召開年會,會議成果涉及窯址調查與試掘、管理體制討論、藏品介紹、磁州窯系探討及技術流動比較研究等方面。

結 語

綜上,盡管在宋元時期主要的瓷器生產傳統中,磁州窯并非古代文獻記載多、評價高的窯口,但經濟實用的生產技術,豐富多彩的裝飾表達,貼近生活的紋飾題材,廣泛的使用階層,使其產品在宋元時期具有強大的生命力和廣泛的接受度,是宋代社會文化最具代表性的物質載體之一。因此,近代以來,受中國古代文獻影響較小,更具有社會和民眾意識的西方和日本學界率先對磁州窯給予了較多的關注和研究,隨后引發了中國學界研究磁州窯的熱潮。人們發現,磁州窯所承載的宋代文化內涵超過了一些所謂的官作產品,與全國制瓷業的關聯更密切,分支研究內容也更豐富,因而關于磁州窯的研究得以向更廣泛、深入的維度持續開展。從另一個角度來說,磁州窯的考古學研究開展得較早、較充分,可靠的分期研究為后續的研究奠定了堅實的基礎。約自20世紀末期以來,磁州窯研究的時空范圍持續擴展:時間維度上,開始從宋元向明清時期延伸;空間維度上,古磁州境內的兩個生產中心都開展了考古工作和研究,對磁州窯與周邊乃至全國窯口的關聯方面的研究也有一定程度的開展。如果我們引入陳萬里“宋代民間瓷器”的概念,則在與磁州窯同為民間窯場并密切關聯的河南、山西、山東等地的眾多制瓷中心的研究方面都取得了長足的進展,限于篇幅,這些成果我們難以盡攬于本文之中。對磁州窯的微觀研究則深入到各種釉色、各種裝飾和具體的器物與紋樣之中。

磁州窯的研究成果豐碩,著述連篇累牘,我們所述及的難免掛一漏萬,只能請方家見諒。

盡管磁州窯研究的成就斐然,但難免有不足之處,這里略舉一二。首先,關于磁州窯興衰原因的探討還嚴重不足,即將磁州窯的生產與社會歷史背景相聯系的研究較欠缺,也鮮少涉及磁州窯窯業生產的管理體制和運營模式,使人有磁州窯的研究還跳不出就瓷器言瓷器的窠臼的感覺。其次,對磁州窯產品的流布研究,運銷路線、范圍以及外銷的研究還十分薄弱,與磁州窯研究的總體水平不匹配。第三,從磁州窯生產的時間線看,明清時期磁州窯在全國制瓷業中的地位高于宋元時期,而這一時段的研究卻相對較弱,在全國陶瓷考古研究大幅度向明清時期延伸的當下,磁州窯的研究就顯得比較滯后了。

理清以往研究取得的成果,明確未來研究的方向,磁州窯的研究定會取得更大的成就。