2014-2015 年發掘報告,中國社會科學院考古研究所,河北省文物考古研究院 鄴城考古隊。

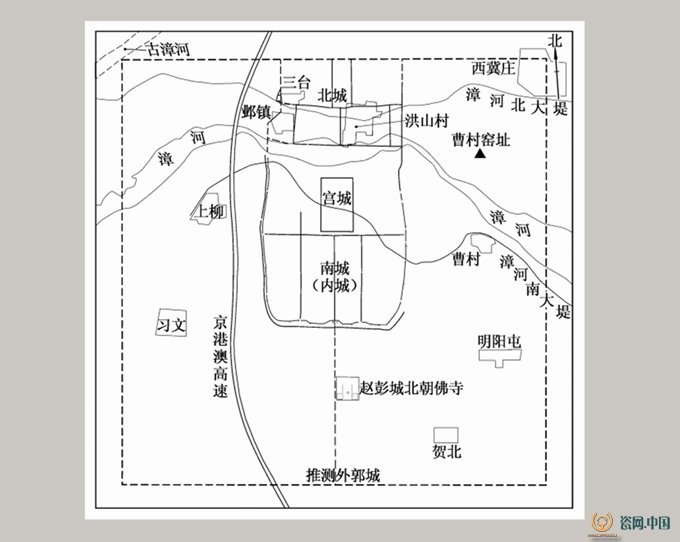

鄴城遺址位于河北邯鄲臨漳西南約20公里處,由南北毗連的鄴北城、鄴南城和外郭區三部分組成,是曹魏至北齊六朝故都。1988年,鄴城遺址被國務院公布為第三批全國重點文物保護單位。中國社會科學院考古研究所和河北省文物研究所(2019年更名為河北省文物考古研究院)于1983年聯合組建鄴城考古隊,對鄴城遺址系統地進行了考古調查、勘探與發掘,經過四十余年的持續工作取得了一系列重要收獲〔1〕。伴隨對鄴城遺址平面布局總體認識的逐步建立,鄴城考古隊在“大鄴城遺址考古”理念指導下,一方面繼續深化對鄴城遺址平面布局的研究,另一方面也不斷開拓新的研究領域,如手工業生產等方面。北方瓷器起源是漢唐手工業考古的重要課題之一,作為北朝晚期主要都城之一,鄴城地區的陶瓷燒造技術應當代表了當時的最高水平,因此對這一區域的陶瓷窯址進行發掘與研究,有助于推動相關學術研究的進步。2009年發現曹村窯址后發表了一系列資料及研究文章〔2〕,引發了學術界的廣泛關注與疑惑〔3〕。曹村窯址位于漳河河灘內、距離村莊較遠,盜掘現象時有發生,并且該區域還有多處非法采沙場,地方文物部門雖多次執法,但是保護效果不佳。為保護這片窯址,給鄴城遺址總體保護規劃提供科學依據,鄴城考古隊在獲得國家文物局批準后進行了搶救性勘探和發掘,主要圍繞窯址的性質和年代等問題展開工作。曹村窯址位于臨漳縣習文鄉曹村村北約1.6公里的漳河河道內,東北距西冀莊村約1.5公里,西北距洪山村約2公里,地理坐標為東經114°26′44″、北緯36°16′6″。以鄴城遺址為參照系,窯址西距鄴南城(東魏北齊鄴城之內城)東城墻約1.5公里,北距鄴南城北城墻東延長線約0.1公里(圖一)。歷史上漳河多次泛濫,鄴城遺址沉埋于地下,特別是現在河床區域更是在遺址上形成了4-5米厚的沙層。近年來漳河長期處于干旱狀態,偶爾在汛期前后會有較大水流,因此河道內大部分區域被開墾為耕地,對河道的流向產生較大干擾,主河道長期處于擺動狀態。窯址發現地點位于漳河近年新形成的河道內,北側鄰近防護堤,周圍除主河道以外的大部分區域仍堆積著較厚的沙層。

圖一 曹村窯址位置示意圖

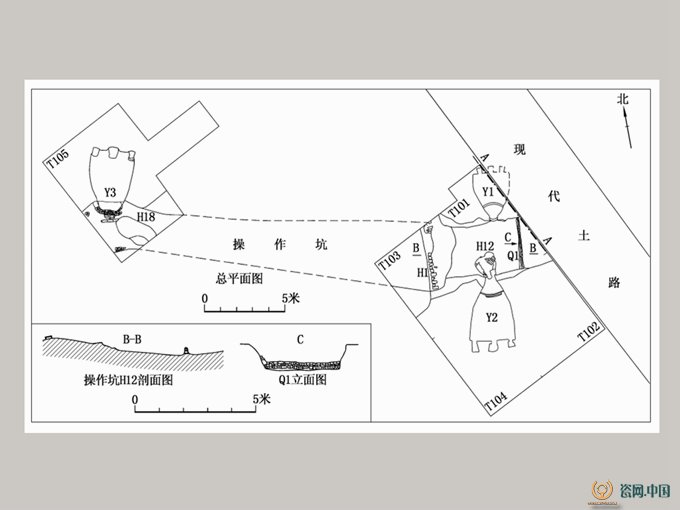

圖二 發掘區及主要遺跡平、剖面及立面圖(A-A 剖面見圖五)

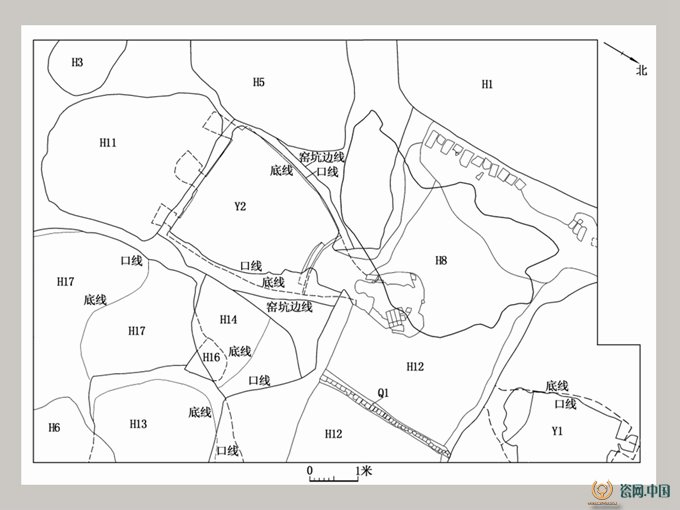

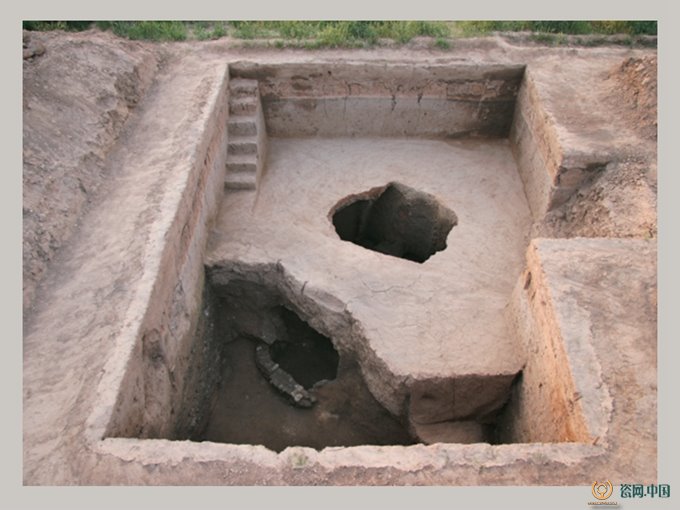

2010年,鄴城考古隊曾對曹村窯址所在區域多次進行大范圍踏查,在地表采集到大量古代遺物,其中包括筒瓦、瓦當、釉陶片、青瓷片以及三足支釘、支柱等窯具。大量窯具和殘次陶瓷片的集中出現,證明附近應該存在窯址。2014 年10月,通過詳細勘探,鄴城考古隊獲得了與窯址遺存相關的線索,發現大范圍紅燒土和窯業堆積。根據勘探發現,鄴城考古隊分兩個年度進行了考古發掘。2014年10月,在現代土路旁布設5米×6米和4米×6米探方各二個,依次編號為 2014JYNT101-2014JYNT104(以下簡稱 T101-T104),探方方向330度,發掘面積約110平方米,發現窯爐二座、大型操作坑一段和灰坑十余個。2015年4月,在緊鄰前一年度工作區西側,布設10米×2米探溝一條,編號為 2015JYNT105(以下簡稱 T105),探溝方向60度,后因發現窯爐遺跡而多次擴方,實際發掘面積約53平方米,發現窯爐一座、大型操作坑一段和灰坑二個(圖二)。

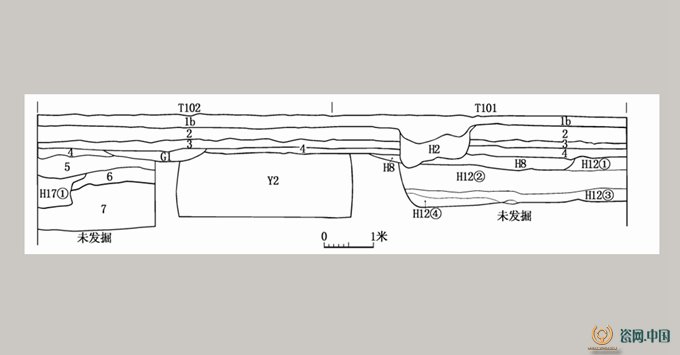

圖三 T101、T102 西壁剖面圖

1b.黃褐色淤沙土2.紅褐色膠泥土3.灰褐色土4.淺紅褐色土5.紅褐色土6.淺紅褐色土7.紅褐色膠泥土(1a 層在此剖面未顯示)

H12①.黑灰土 H12②.黃灰土 H12③.灰黑土 H12④.紅燒土

一 地層堆積

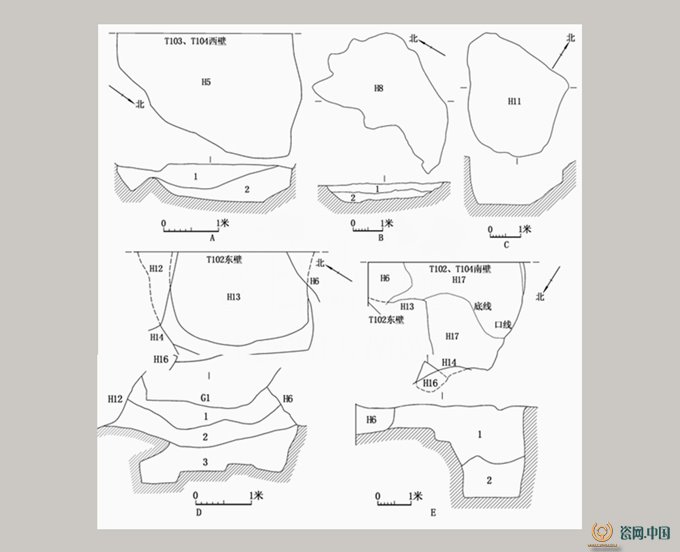

發掘區地層堆積較為復雜,可分七層。下面以T101和T102西壁為例介紹(圖三)。

第1層:可分二小層。第1a 層:灰褐色土。厚0-0.2米。主要分布于 T103、T104 及 T105內。土質疏松。包含大量植物根系。出土碎磚瓦、陶瓷片和支釘等。本層為耕土層。第1b層:黃褐色淤沙土。距地表深0-0.2、厚0.14-0.6米。遍布發掘區。土質疏松。包含少量植物根系和紅燒土塊。出土碎磚瓦片、陶瓷片和支釘等。本層為漳河沖刷形成的淤沙層。本層下開口灰坑四個(H1、H2、H3、H4)。

第2層:紅褐色膠泥土,土中有水草腐爛形成的水銹。距地表深0.14-0.27、厚0.2-0.38米。出土泥質灰陶和紅陶殘片、青釉陶片、支釘、瓦片及爐渣等。本層下開口灰坑一個(H6)。

第3層:灰褐色土。距地表深0.48-0.6、厚0.06-0.23米。出土泥質灰陶和紅陶碎片,黑釉、青釉、黃釉、醬釉和綠釉等釉陶片,青釉和白釉瓷片,支釘,爐渣,瓦片以及動物骨骼等。本層下開口溝一條(G1)、灰坑一個(H7)。

第4層:淺紅褐色土。距地表深0.6-0.67、厚 0-0.22米。出土泥質灰陶和紅陶碎片,黑釉、青釉、黃釉和醬釉陶片,青釉和白釉瓷片、白地黑花瓷片、支釘以及瓦片、銹蝕鐵器、動物骨骼等。本層下開口窯址二座(Y1、Y2)、大型操作坑一段(H12)和灰坑四個(H8、H9、H10、H11),均打破第5層。根據出土的具有典型磁州窯特點的白地黑花瓷片推斷,本層時代不早于金元時期。本層以下僅在局部區域進行了發掘。

第5層:紅褐色土。距地表深0.8-0.93、厚0.14-0.47米。土質略緊,較為純凈。包含植物根系和少量紅燒土塊,出土泥質灰陶和紅陶碎片、青釉陶片、瓦片等。本層下開口灰坑五個(H13、H14、H15、H16、H17)。本層為早于窯址的北朝文化層。

第6層:淺紅褐色土,含大量黃花點。距地表深1.04-1.28、厚0-0.31米。土質略松。包含物極少。

第7層:紅褐色膠泥土。距地表深 1.33-1.53、發掘厚度為 0.92米。土質致密。未見包含物。

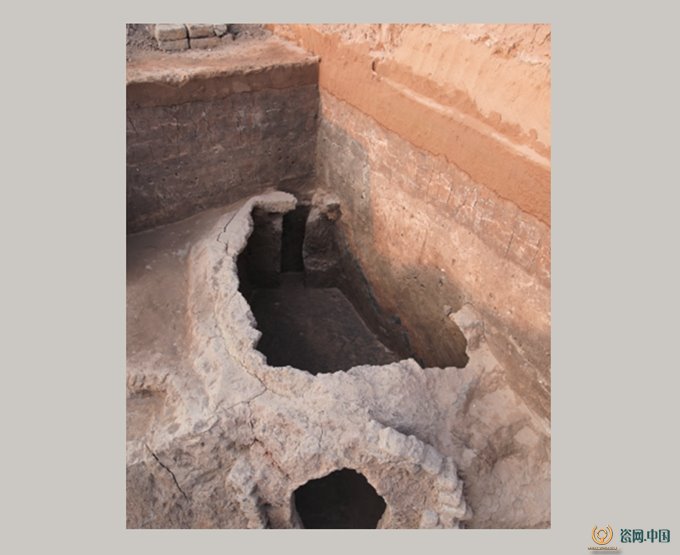

二 重要遺跡

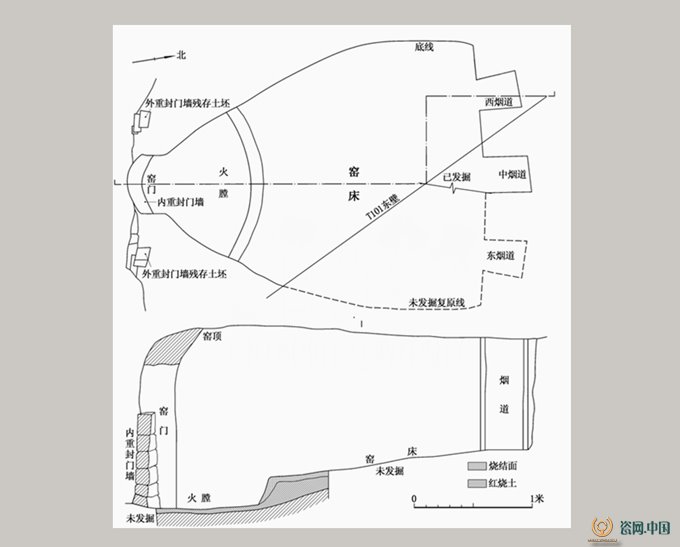

包括窯址、大型操作坑、灰坑和灰溝等(圖二;圖版壹,1)。現擇要介紹如下。(一)窯址三座。編號為2014JYNY1、2014JYNY2、2015JYNY3(以下簡稱為 Y1、Y2、Y3),均開口于第4層下,打破第5層。Y1位于T101內。平面整體呈馬蹄形。由窯門、火膛、窯床和煙道四部分組成。總長約3.4米。方向為182度。從結構上看,窯室為半地穴式,系在平地向下掏挖而成。窯頂塌陷,整體破壞較為嚴重(圖四;圖版壹,2)。窯門平面略呈弧形,寬0.5、高1.2、進深0.3米。窯門的兩壁和頂部用土坯壘砌而成。封門墻緊貼窯門,用殘磚和土坯兩種材料封堵,形成內外兩重結構。內重封門墻位于窯門口,殘高約0.78、進深約0.09米,殘存約五層,整體塌落。磚僅存兩塊,均較為殘破,其中保存較好的一 塊長0.21、寬0.16、厚0.04米。土坯存十五塊,有兩種規格:一種長0.36、寬0.16、厚0.09米,另一種長0.2、寬0.12、厚0.04米。外重封門墻位于窯門外立面兩側,僅存土坯。根據殘留跡象推測,外重封門墻的殘高約1.56、寬約1.43米(圖版壹,3)。火膛平面呈扇形,底部相對平整。寬0.5-1.3、高約0.24、進深約0.8米。發掘時火膛內殘存約0.2米厚的草木灰,其中出土了陶片、瓦片、骨骼和鐵器殘件等。陶片以灰陶為主,少量帶有附加堆紋;紅陶僅有五片,部分內壁可見黑色陶衣;另外還有零星陶片內部有黑色燒結痕跡。瓦片共計十二片,以板瓦為主。發現了一塊動物骨骼,但種屬不明。另外還有一塊鐵器殘件,已經嚴重銹蝕。

圖四 Y1平面、剖視圖

窯床平面近梯形,寬1.3-2.2、進深1.88米。窯床底面呈北高南低的緩坡狀,坡度約為6度。窯室的兩壁相對陡直,殘高0.95-1.28米。窯室后壁設有三個煙道,其中中煙道較為陡直,而兩側的煙道呈現向中煙道靠攏的弧狀。由于東煙道位于現代土路下,不便擴方,因此未能揭露。中煙道的平面呈長方形,寬0.3、殘高0.95、進深0.38米;西煙道的平面近梯形,寬0.26-0.3、殘高0.95、進深0.35米;東煙道的形制推測與西煙道相似。由于窯頂已經破壞,煙道匯合后煙囪的情況不明,推測為單煙囪形式。

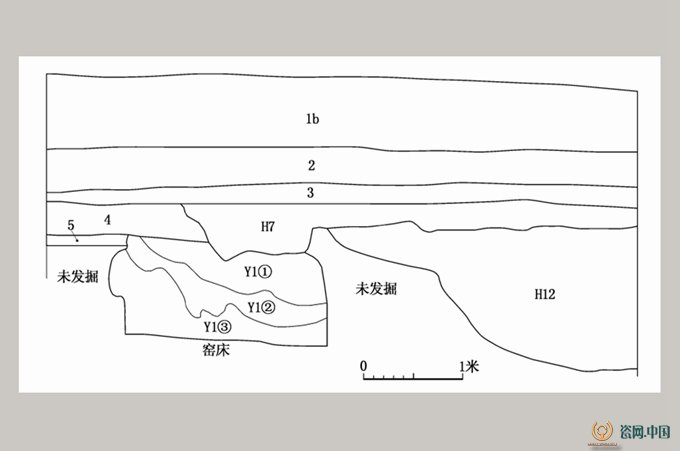

因為窯頂坍塌,窯室內填滿了積土,窯內堆積大致可分三層。第1層:灰褐色土。厚0-0.52米。在窯室內呈現北部薄、南部厚的堆積特點,至窯床與火膛交接處消失,停止向南延伸。包含物有陶片、瓦片、爐渣、蚌殼等。第2層:以紅燒土為主,土色從上到下由紅色漸變為炭黑色。厚0-0.5米。未發現包含物。系窯頂坍塌形成的薄層。第3層:青灰色淤土。厚0.2-0.87米。靠近煙道處最厚,靠近窯門方向厚度遞減,最終在窯床和火膛交界處消失。包含物有陶片、釉陶片、青釉片、支釘、瓦片、磚塊、爐渣和骨骼等。從窯室內廢棄堆積形態推測,Y1廢棄可能經歷了三個階段。第一階段,在Y1被廢棄后窯頂依舊保留,淤土從煙道進入,形成窯內最底層堆積;第二階段,窯頂塌落,形成較薄的燒土層,即中間層;第三階段,窯頂無存,大量淤土從窯頂上方進入窯室,形成頂層堆積(圖五)。另據解剖,火膛和窯床底面、窯頂、窯室以及煙道周壁均有一層青灰色燒結面,厚0-0.07米;燒結面以外為烘烤形成的燒土層,厚0.04-0.18米。

圖五 Y1廢棄堆積及地層關系圖(剖切位置見圖二,A-A)

1b.黃褐色淤沙土 2.紅褐色膠泥土 3.灰褐色土 4.淺紅褐色土 5.紅褐色土(1a 層在此剖面未顯示)

Y1①.灰褐色土 Y1②.紅燒土 Y1③.青灰色淤土

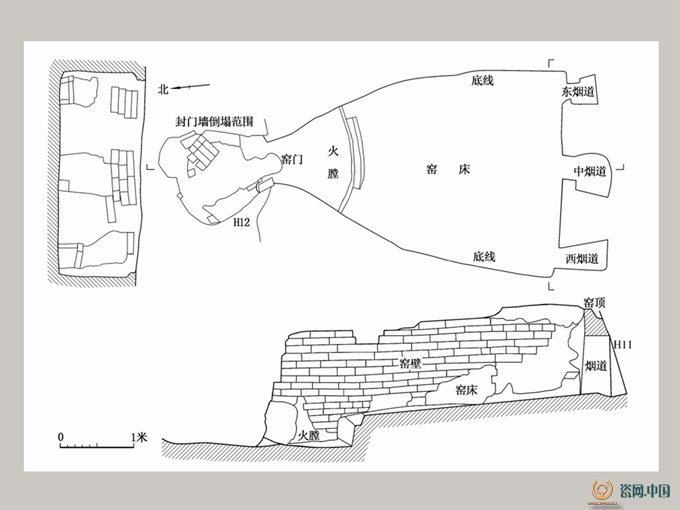

Y2 位于 T104內。平面整體呈馬蹄形。由窯門、火膛、窯床和煙道四部分組成。總長約4.6米。方向為5度。從結構上看,Y2與Y1相似,窯室為半地穴式,系平地向下掏挖而成。窯門、窯頂塌落,窯爐整體破壞較為嚴重(圖六;圖版壹,4)。窯門倒塌在窯爐北側操作坑(H12)內,窯門寬0.56米,從殘跡推測應為半橢圓形拱門,封門墻由長方形土坯壘砌而成,土坯長0.35、寬0.13、厚0.08米(圖版壹,5)。火膛平面呈扇形,進深1.15、寬0.58-1.47、高0.4米。火膛靠窯床邊壁用土坯平鋪錯縫壘砌而成,土坯上殘留有一層草拌泥,土坯因烘烤表面形成青灰色硬結面。火膛底部清理發現較厚一層含草木灰淤泥。窯床平面略呈弧邊梯形,進深2.95、寬1.47-2.9米。窯床底面南高北低,坡度約3度。窯室兩壁較為陡直,殘高1.05米,其中西側壁面較為光滑,東側壁面用土坯平鋪錯縫壘砌,現存十二層,局部有破損,土坯一般長0.37、寬0.13、厚0.08米。從窯壁頂部趨勢推測,窯頂可能亦用土坯疊砌而成,弧度較小。 窯室后壁設有三個煙道,殘高約 0.7米,其中中煙道較為陡直,兩側煙道呈弧狀向中間靠攏,煙道與窯室間通煙孔上部用土坯壘砌,土坯規格與東側窯壁一致。中煙道通煙孔上部被破壞,寬0.19、進深0.33米。東煙道通煙孔寬 0.21、進深0.27、高0.13米,西煙道通煙孔寬0.22、進深0.36、高0.25米。煙道平面呈不規則長方形,中煙道進深 0.56、寬0.46米,東煙道進深0.45、寬0.17米,西煙道進深0.41、寬0.4米。煙道匯合后煙囪情況不明,推測亦為單煙囪形式。因盜擾和破壞,窯室內填滿積土,堆積大致可分二層。

第1層:灰褐色土。厚約0.4米。包含物以泥質灰陶為主,紋飾主要是細繩紋,另有少量的凹弦紋和附加堆紋,器形多為盆。此外還有較多的瓦片及少量的泥質紅陶、釉陶片和支釘等。應為窯頂塌落之后的堆積。

第2層:主要為紅燒土塊、土坯塊。厚約0.7米。包含陶片、磚瓦、爐渣、動物骨骼及少量窯具、釉陶等。其中陶片多為泥質灰陶盆殘片和筒瓦、板瓦殘片。窯具和釉陶較少,各僅四片。此外在窯床表面出土“永安五銖”銅錢一枚。主要應為窯頂塌落部分。

圖六 Y2平面、剖視圖

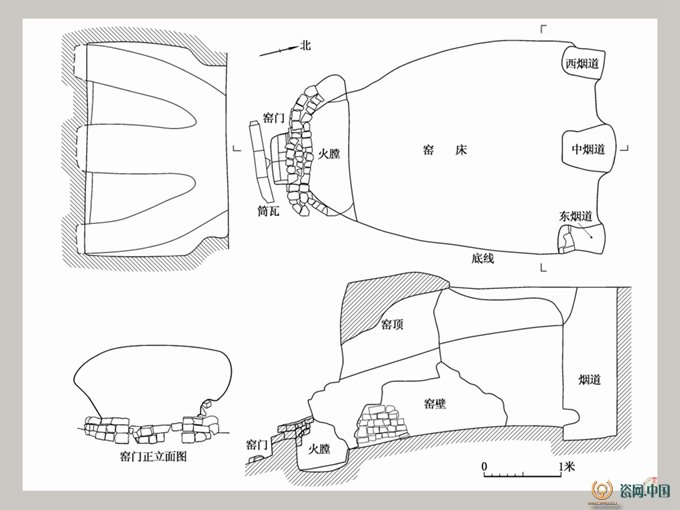

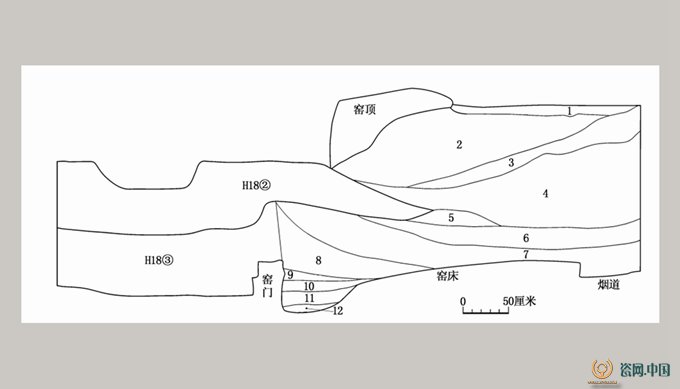

Y3 位于T105內。平面呈馬蹄形,由窯門、火膛、窯床和煙道四部分組成。總長約4.5米。方向為190度(圖版壹,6)。就整體結構而言,窯室為地下掏洞形式,窯頂中后部塌落,窯門和煙道破壞較嚴重。據解剖發現,Y3存在早、晚兩期,晚期在早期基礎上對窯床表面和火膛等處進行處理后,再次利用進行了燒造(圖七;圖八)。

圖七 Y3晚期平面、剖視和立面圖

晚期窯門破壞較嚴重,寬1.1-1.78、高1.18米。封門墻用殘破小磚砌筑,僅存底部三層,殘高0.25-0.3米。在窯門南側還發現一排三個筒瓦依序排列,性質不明。火膛寬1.55- 1.66、高0.5、進深0.9米。火膛南側保存有兩層土坯。土坯南側有燒烤痕,北側保留原樣。土坯長0.23、寬0.09、厚0.08米。窯床寬 2.6-2.75、進深2.5米。窯室直壁弧頂,北壁殘高1.3米,南壁殘高1.17米,壁厚約0.08米。窯室東、西壁有修補痕跡,壁面清晰可見掏窯時留下的工具痕,印痕寬5-7、深0.2-0.8厘米。窯室后壁設有三個煙道,上口燒烤硬壁連為一體,上口寬1.8、底寬2.75米。中間煙道左右兩側中間部位遭破壞露出紅燒土,推測原有懸梁式生土連接。三個煙道均口窄內寬。中煙道寬0.4、進深0.6米,西煙道寬0.35、進深0.46米,東煙道寬0.32、進深0.4米。中煙道距西煙道0.6-0.75米,距東煙道0.7-0.77米。

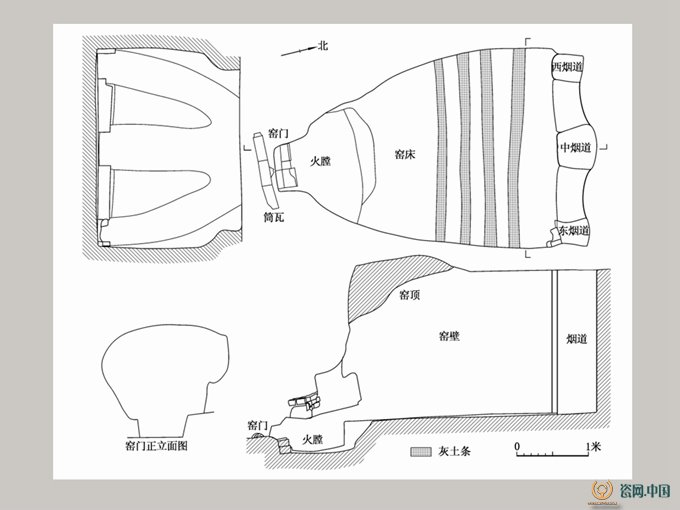

圖八 Y3早期平面、剖視和立面圖

早期窯門寬度與晚期基本一致,只是底面和火膛底面均較晚期更深。通過解剖可知,早期窯室底部表面平整,與煙道底部幾乎在同一平面上。至晚期,在窯室底部進行了兩次墊土處理,從而形成了兩層燒造面。土層從火膛向煙道方向逐漸增厚,最終形成了一個由南向北遞增的斜坡。因此,煙道底部與窯床之間形成了0.15-0.25米的高差。從窯床解剖情況來看,可分二大層。第1a層:灰藍色土。由火膛向煙道方向漸厚,近煙道處厚0.04米。土質疏松。包含小陶片、器物口沿。第1b層:灰綠色土。厚0.03-0.04米。疑似進行過加工。第1c層:紅燒土。厚0.12米。包含瓦片磚塊。第2a層:灰綠色土。較薄。去除灰綠色表面后,在窯室中部顯露出四條直邊的灰土條,這些灰土條與火膛邊線大致平行。每條灰土條寬約0.15米,厚約0.5厘米,間距約0.2米。第2b層:紅燒土。厚0.06米。經過加工較為平整。為生土硬面。在發掘過程中,還對窯室內廢棄堆積進行了分層清理,可分十二層(圖九)。

圖九 窯室內外地層剖面圖

1.紅燒土塊、窯渣塊和黃褐色土 2.黃灰土 3.灰黃土 4.黃褐色花土 5.黃土夾雜大塊紅燒土、窯渣塊 6.深灰色淤

泥 7.黃灰土 8.紅燒土 9.黃細土 10.灰土 11.黃細泥 12.黃灰土

H18②.黃灰土 H18③.紅黃土

第1層:紅燒土塊、窯渣塊和黃褐色土。厚0.08-0.13米。第2層:黃灰土。深0.08、厚0-0.83米。呈北高南低斜坡狀堆積。土質細膩疏松。包含零星窯渣顆粒。第3層:灰黃土。深0-0.82、厚0-0.33米。呈北高南低分布。土質細膩疏松。本層近煙道處包含紅燒土塊、陶片,在中煙道附近出土黃釉缽一件。第4層:黃褐色花土。深0-0.83、厚0-0.98米。土質疏松。包含少量陶瓦片。第5層:黃土夾雜大塊紅燒土、窯渣塊。深1.2-1.35、厚0-0.27米。分布于窯室中部偏南。推測為窯頂塌落堆積。第6層:深灰色淤泥。深1.28-1.38、厚0-0.25米。分布于窯室的中部和北部,呈現出相對平緩的特征。包含較多的紅陶片、灰陶片,以及一件相對完整的紅陶甕口沿和磚質窯具。第7層:黃灰土。深 1.55、厚0.16-0.42米。分布于窯室中部和北部,呈現出相對平緩的特征,在窯門內側呈南高北低狀傾斜分布,與窯門外操作坑 H18 第3層紅黃土間見有一薄層炭灰。土質疏松。出土一件小陶灶,以及陶片、瓦片和磚質窯具等遺物。第8層:紅燒土。深1.85、厚0.6米。分布于窯門內側、火膛上方,向北與窯床呈一夾角傾斜,依附于操作坑H18 第3層紅黃土上。第9層:黃細土。深1.23、厚0.1米。分布于火膛上方,向北逐漸變薄。第10層:灰土。深1.27、厚0.13米。主要分布于火膛和窯床南部表面,向北逐漸變薄。第11層:黃細泥。厚0-0.22米。充滿火膛。第12層:黃灰土。厚0.05-0.08米。主要分布于火膛中部斜坡上。包含大量燒土顆粒、瓦片和磚塊等。此層下是火膛底部,留有一薄層木炭灰。以下為生土。(二)大型操作坑H12為Y1和Y2共用操作坑,從分布趨勢結合勘探情況分析,H12與Y3使用的操作坑H18可能為相互貫通的同一操作坑(圖一〇),但在使用過程中存在改動和填埋跡象。H12開口于第4層下,打破第5層。H12上口寬3.7、下口寬3、深約1.4米。坑底西側漸高起,東側延伸至探方外。在H12底部的東側發現了一道垂直于操作坑的矮墻,由碎磚瓦和陶片壘砌而成,編為Q1,寬3.2、高0.3米。而在H12底部的西側升高處,發現了用殘碎燒土塊壘砌成的一道似攔邊的遺跡,由于受到了嚴重破壞,其性質尚不明確。

圖一〇 2014年發掘區第4層下總平面圖

H12內堆積較厚,是在操作坑廢棄后逐漸積累形成的,可分四層(圖三)。第1層:黑灰土。包含陶片、瓦片、磚塊、青釉片、白瓷片、釉陶片、窯具、骨骼、鐵器等。第2層:黃灰土,混雜木炭屑。包含陶片、瓦片、磚塊、青釉片、釉陶片、窯具、骨骼、鐵器等。第3層:灰黑土。包含陶片、瓦片、磚塊、青釉片、釉陶片、骨骼等。第4層:紅燒土。Y2 窯門倒塌于此層內。(三)灰坑及其他遺跡十九個灰坑(編為H1-H20,其中 H12和H18應為同一遺跡的不同位置)、二條灰溝(編為G1、G3;圖一〇)。第4層及以下的灰坑可能與窯爐的燒造同時期形成,而其他大多是晚期擾坑,甚至可能是現代盜坑,這些都給遺址造成了嚴重的破壞。H5被H3打破,又打破Y2。平面呈不規則形狀,長徑 3.25、短徑2.3、深0.7米。第1層:灰褐色土。厚0-0.44米。土質疏松,包含大量爐渣。出土大量陶瓷碎片、支釘、支柱等窯具及少量瓦片。第2層:黑褐色土。厚0-0.7米。土質疏松,包含大量爐渣。出土大量陶瓷碎片、支釘、支柱等窯具及少量瓦片(圖一一)。 H8打破H12。平面呈不規則形狀。殘長4.12、寬2.5、深0.55米。第1層:灰褐色土。厚0.27米。土質疏松。出土大量陶片、磚瓦等。第2層:黑褐色土。厚0.22-0.36米。土質疏松。出土大量陶片,少量瓷片、窯具、磚瓦、動物骨骼、鐵塊,較為重要有半個羊頭俑、一塊戳記筒瓦和一個較完整的檐頭筒瓦(圖一一)。 H11打破Y2東側煙道。平面呈不規則形狀。長3.35、寬3.05、深1.1米。出土物較多,包含陶瓷片、窯具和磚瓦殘塊等(圖一一)。 H13平面呈不規則橢圓形,口大底小。口徑約3、底徑約2.5、深1.84米。第1層:黑灰土。厚0.15-0.5米。土質疏松。出土少量陶片、磚塊和瓦片等。第2層:灰褐色土。厚0.2-0.5米。土質疏松。出土少量陶瓷碎片、磚塊、瓦片和動物骨骼等。第3層:紅膠泥土。厚0.35-0.95米。土質較硬。無包含物(圖一一)。 H17平面呈不規則形狀。長3.35、寬3、深2.4米。第1層:紅褐色土。厚0.6-1.65米。土質略軟。出土少量陶片。第2層:紅膠泥土。厚 0.9-1.2米。土質較硬。無出土物(圖一 一)。

圖一一 灰坑平、剖面圖

A.H5 B.H8 C.H11 D.H13 E.H17

A:1.灰褐色土 2.黑褐色土 B:1.灰褐色土 2.黑褐色土 D:1.黑灰土 2.灰褐色土 3.紅膠泥土 E:1.紅褐色土

2.紅膠泥土

三 出土遺物

本次發掘出土遺物數量眾多,種類繁雜,主要包括瓷器、釉陶器、陶器以及磚瓦、金屬器等。從出土總量來看,灰陶器約占70%、紅陶器占13.5%、釉陶器占6.4%、瓷器占0.95%,其余為磚瓦、金屬器等。遺物主要出土于灰坑中,以 H3、H5、H12和H18出土數量最多,其中H3和H5出土遺物主要是釉陶片和窯具,H12和H18出土遺物主要是灰陶器、釉陶片、窯具,另有少量紅陶器、磚瓦等。由于發掘區被盜擾嚴重,盡管碎片大多出土于現代盜坑中,但從器物形制分析應仍屬于窯業廢棄堆積。此外,臨漳縣文物保管所在發掘區附近曾采集到大量被盜擾遺物,其中有不少完整器,對于整理研究具有較大幫助,故亦選擇典型標本納入本報告。根據出土遺物用途及性質,可以分為生活用器、窯具、建筑構件、模型明器等,其中帶釉的生活用器和窯具是本次發掘和資料整理的重點。

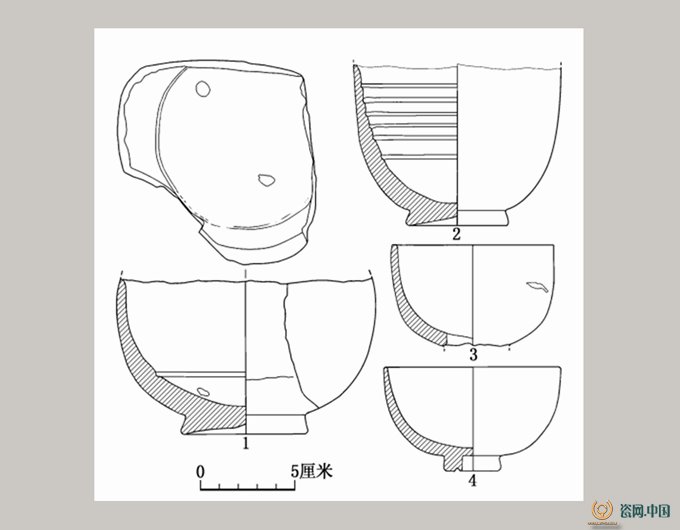

(一)生活用器主要是陶瓷器皿。根據胎、釉成分的不同,可分為鈣釉瓷器、耐火黏土胎鉛釉器、陶胎鉛釉器、灰陶器和紅陶器。鈣釉瓷器 根據釉色差異,可分青瓷、黑瓷、白瓷三類。其中黑瓷和白瓷多為碎片,出土于晚期地層,時代晚于北朝時期,本文暫不做詳細介紹。青瓷 器形以碗為主,殘片多為腹片和口沿,有少量器底。胎以灰白胎為主,有少量白胎。釉色以青綠為主,部分略微發黑或泛黃,釉色發黑與積釉或含雜質有關。從出土單位來看,早晚期地層和遺跡單位均有發現,以T105③、H3 和 H12居多。

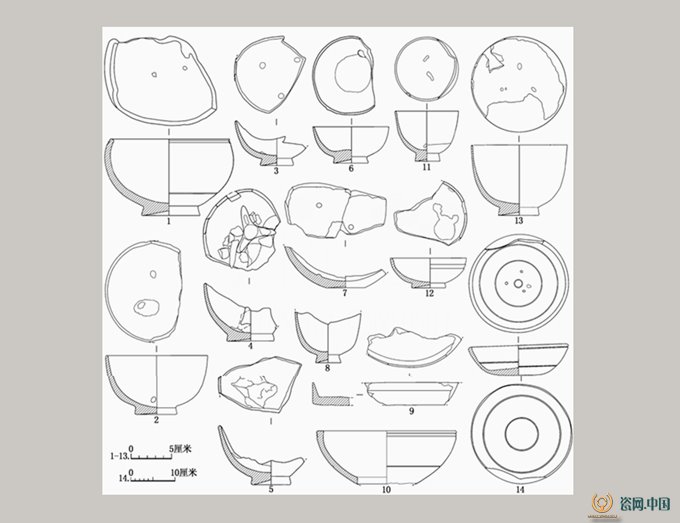

圖一二 出土青瓷碗

1.T105③∶01 2.T105G3∶01 3.T101H12③∶02 4. T101H12③∶6

碗T101H12③∶6,直口略外撇,方唇,淺弧腹,餅形足,足底刻劃一圈呈假圈足狀。灰白胎。青綠釉,釉面光亮,玻璃質感較強。內施滿釉,內底可見一個支釘痕;外釉至下腹部,經過刮削處理,局部流釉,下腹部露胎呈火蝕紅。口徑9、足徑3、高5.4厘米(圖一二,4;圖版貳,1)。T101H12③∶02,形制與T101H12③∶6相似,僅腹略深。口徑8.7、殘高5.4厘米(圖一二,3;圖版貳,)。T105G3∶01,口沿殘。深弧腹,餅形足,底微凹。灰白胎。青綠釉,釉色較深,略微發黑,釉面光澤度一般。內施滿釉,碗底積釉發黑;外釉至下腹部,經過刮削處理,局部流釉。內壁自下而上有多周同心凹槽。底徑5.3、殘高8.5厘米(圖一二,2)。T105③∶01,形制與T105G3∶01 相似。米黃胎。黃綠釉,釉面光澤度一般。內施滿釉,近底處有一圈凹棱,內底可見二個支釘痕和滴釉粘連痕跡;外釉至下腹部,經過刮削處理。底徑6.2、殘高8.3厘米(圖一二,1)。T102H12③∶09,近底片。灰白胎。青綠釉,釉面光潔,玻璃質感較強。內施滿釉,外釉不及底,局部流釉。外壁粘有圓形墊餅一件。墊餅為灰白胎,直徑 4.2 厘米。耐火黏土胎鉛釉器大多為器物腹片,較難確認器類和器形。在可復原遺物中,器形以碗為主,此外還有高足盤、缽、罐等。碗 根據口徑尺寸的差異,可分大、中、小碗三類。大碗口徑13-20厘米,中碗口徑10-13厘米,小碗口徑8-10厘米。

大碗 直口微斂,平沿方唇,下腹微鼓,餅形足略外撇,底微凹。T104H3∶015,殘存口沿和腹部。灰白胎。褐綠釉,內施滿釉,外釉不及底。外壁口沿下有二周凹弦紋,下腹部飾一周凹弦紋。復原口徑17.3、殘高約6.6厘米(圖一三,10)。12 文采∶036〔1〕,灰胎。褐綠釉。內施滿釉,碗底殘見二個支釘痕;外釉不及底,局部流釉,露胎處呈火蝕紅。口沿下有二周凹弦紋。口徑15、底徑7.3、高9.5厘米(圖一三,1)。

中碗 直口微斂,尖圓唇,斜弧腹,餅形足略外撇,底微凹。根據腹部形制不同,可分二型。A型:深腹。T104H5∶02,灰白胎。青綠釉,釉色光亮。內施滿釉,開片明顯,釉層粘有砂礫、炸裂較多,底部殘留三個支釘痕;外釉不及底,局部流釉至足部。口徑11.9、底徑5、高8.7厘米(圖一三,13;圖版貳,3)。B型:淺腹。T104H5∶1,灰白胎。青黃釉。內施滿釉,底部殘留二個支釘痕;外釉不及底,局部流釉至足部,足底殘留一個支釘痕。口徑12.6、底徑5、高7.8厘米(圖一三,2;圖版貳,4)。T104H3∶6,灰白胎,含雜質較多。青黃釉。內施滿釉,底部粘有爐渣一塊;外釉不及底,局部流釉。底徑4.9、高7.5厘米(圖一三,5)。T104H3∶7,米黃胎。青黃釉。內施滿釉,底部粘有三足支釘及殘塊;外釉至足部,局部流釉至足底。底徑5.7、高7.2厘米(圖一三,4;圖版貳,5)。

圖一三 出土耐火黏土胎鉛釉器

1、10.大碗(12 文采∶036、T104H3∶015) 2、4、5.B 型中碗(T104H5∶1、T104H3∶7、6) 3、6、12.B 型小碗(T104H5∶2、T104H3∶4、3) 7.平底碗(T104H3∶018) 8、11.A 型小碗(T103③∶01、T104H5∶8) 9.高足盤(T104H3∶044) 13.A 型中碗(T104H5∶02) 14.三彩缽(T105Y3③∶1)

小碗 直口微侈,尖圓唇,斜弧腹,餅形足略外撇,底微凹。根據腹部形制不同,可分二型。 A型:深腹。T103③∶01,口沿殘。灰白胎。青綠釉。內施滿釉,外釉至足部,局部流釉至足底。底徑3.1、殘高6.4厘米(圖一三,8;圖版貳,6)。T104H5∶8,灰白胎。褐綠釉。內施滿釉,底部殘留二個支釘痕;外釉不及底,局部流釉。口徑8、底徑 3.1、高6.2厘米(圖一三,11;圖版叁,1)。B型:淺腹。T104H3∶3,米黃胎。青黃釉。內施滿釉,底部粘有爐渣;外釉不及底,局部流釉至足底。上腹部有二道折棱。口徑9.3、底徑4.1、高3.7厘米(圖一三,12)。T104H3∶4,灰胎。褐綠釉。內施滿釉,底部積釉且粘有爐渣;外釉不及底,局部流釉至足底。口徑9.2、底徑4.3、高4.5厘米(圖一三,6)。T104H5∶2,灰胎。黃褐釉。內施滿釉,底部積釉發黑,可見三個支釘痕;外釉至足部,局部流釉至足底,底部可見二個支釘痕。底徑4、高5.5厘米(圖一三,3;圖版叁,2)。

平底碗 僅存腹片和底片。胎色有白胎、米黃胎、灰胎。釉色有青釉、青黃釉、褐綠釉等。T104H3∶018,底片。斜腹微鼓,底微凹。灰胎。暗褐綠釉。內施滿釉,底部可見二個支釘痕,外釉不及底,局部流釉。腹部隱現凹弦紋。底徑5、殘高5.1厘米(圖一三,7)。

印花碗 僅存殘片。T101H12②∶06,腹片。灰白胎。青黃釉。內外壁均施釉。外壁可見印花,包括蓮花、忍冬及聯珠紋等(圖版叁,3)。

高足盤 僅見口沿或高圈足部分。胎色有白胎、米黃胎、灰胎。釉色有青釉、青黃釉、褐綠釉等。T104H3∶044,僅存口沿和盤面部分。盤口較直微侈,尖圓唇。白胎。青綠釉。復原直徑約16厘米(圖一三,9)。

三彩缽 T105Y3③∶1,敞口,尖圓唇略外卷,斜弧腹,圜底。灰胎。黃綠釉。內施滿釉,底部可見三個支釘痕,且有塌裂變形跡象;外釉不及底,局部流釉至底。外壁口沿、下腹部及底部外緣各飾一周凹弦紋。內外壁均等距間隔施八道條狀紅褐、褐綠彩,個別區域因點彩不成功而未顯現。口徑22.9、高7.5厘米(圖一三,14;圖版叁,4)。

二彩罐 T103H8∶02,僅存罐底部分。白胎。青白釉。內底無釉,可見輪制痕跡;外釉至底部,底部可見澀圈痕跡。外壁等距點施條帶狀綠彩。殘高3.6厘米(圖版叁,5)。 陶胎鉛釉器 器形以碗、小罐、壺為主。碗 根據外壁形制及胎釉顏色差異,可分二型。 A 型:直口,尖圓唇,弧腹微鼓,上腹部有二道折棱,餅形足,底微凹。胎、釉顏色相近,均呈棕黑色。通體施釉。T105H18∶02,外底殘留二個支釘痕。口徑14.7、底徑7、高6.3厘米(圖一 四,6)。

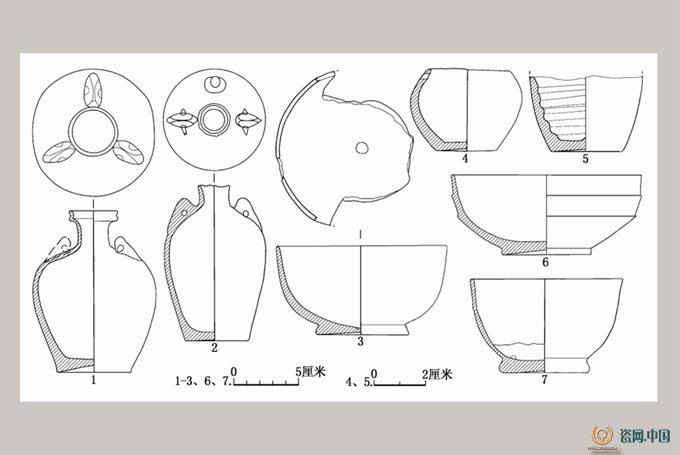

圖一四 出土陶胎鉛釉器

1.B 型壺(12 文采∶03) 2.A 型壺(T105H18④∶5) 3、7.B 型碗(T101Y1①∶01、T101H12②∶10) 4、5.小罐(T102H12③∶5、T103H1∶06) 6.A 型碗(T105H18∶02)

B型:直口,尖圓唇,弧腹略鼓,餅形足,底微凹。磚紅胎。紅褐釉。通體施釉。T101H12② ∶10,內底殘存二個支釘痕。高7.3厘米(圖一四,7)。T101Y1①∶01,內外底均可見三個支釘痕。底徑7.3、高7.1厘米(圖一四,3;圖版叁,6)。小罐 胎色有磚紅胎、灰黑胎二種。釉色分棕色、棕黑、紅褐、干草綠多種。T102H12③∶5,口沿無存,似為有意除去。磚紅胎。外施紅褐釉,內無釉。近口沿處左右對稱分布二個小孔,直徑約0.4厘米,應為穿系之用,底部可見線切痕跡。底徑2.4、殘高3.4厘米(圖一四,4;圖版肆,1)。T103H1∶06,僅存下腹及底部。灰黑胎。一半棕釉、一半棕黑釉,釉色應與燒制氛圍有關。底徑2.8、殘高2.9厘米(圖一四,5)。壺 胎色包括磚紅胎、灰黑胎兩種。釉色有紅褐色、醬黑色等。發掘出土殘片中有口沿、腹片和底部等。另臨漳縣文物保管所采集到較多釉陶壺,保存較為完整,也一并納入。根據系的差異,可分二型。A 型:肩部左右對稱附加兩個三角狀系,垂直方向設執柄。T105H18④∶5,口沿缺失,束頸,溜肩,鼓腹,平底。外底殘留一個支釘痕。磚紅胎。釉色大致以腹部最大徑為界,上下略有差異,上部呈黑褐色,下部呈紅褐色。通體施釉。底徑5.2、殘高12厘米(圖一四,2;圖版肆,2)。

B型:肩部中心對稱附加三個三角狀系,無執柄。12文采∶03,小盤口,束頸,溜肩,鼓腹,平底。灰黑胎。通體施醬黑釉。外底可見三個支釘痕。器身多處粘有爐渣、砂礫及其他器物殘片,應為燒制失敗品。口徑3.9、底徑5.6、高 12.7厘米(圖一四,1;圖版肆,3)。灰陶器 殘片數量較多。多為泥質灰陶。器類主要有碗、平底碗、盤口壺、罐、盤、洗、盆、盒、瓶等,以碗、盆為主。器表主要有凹弦紋、繩紋、附加堆紋等紋飾。碗 侈口微斂,尖圓唇,弧腹,餅形足,底微凹。根據腹部差異,可分二型。A 型:腹部飾二道折棱。T101H12③∶2,口徑14、底徑7.3、高 7.7厘米(圖一五,4)。B型:腹部光滑無折棱。T105H18②b∶4,外底刻劃方形圖案。底徑5.3、高5.7厘米(圖一五,9)。

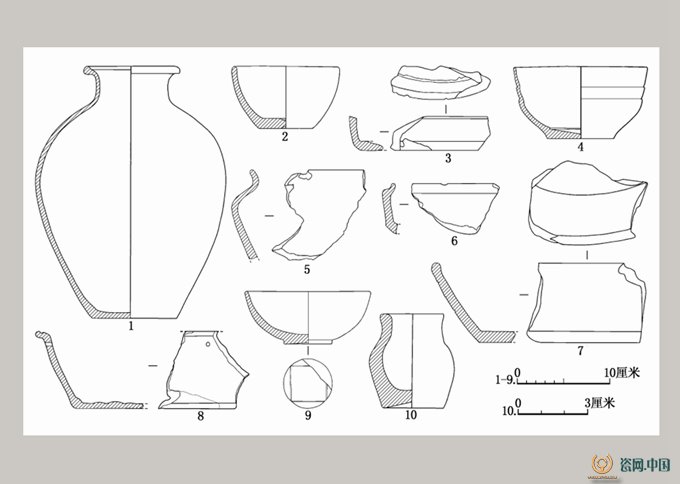

圖一五 出土灰陶器

1.盤口壺(T105Y3⑦∶5) 2.平底碗(T104H3∶06) 3.盤(T103H12②∶02) 4.A 型碗(T101H12③∶2) 5.罐(T105H18②∶03) 6.盒(T103H9∶01) 7.洗(T105H18②∶08) 8.盆(T101H12②∶010) 9.B 型(T105H18②b∶4) 10.小罐(T103H12②∶3)

平底碗 T104H3∶06,侈口,尖圓唇,斜弧腹微鼓,平底。口徑11.5、底徑5.7、高6.7厘米(圖一五,2)。 盤口壺 T105Y3⑦∶5,盤口,尖圓唇,平沿,束頸,溜肩,鼓腹,平底。通體經過壓光處理。口徑10.5、底徑9.4、高27.2厘米(圖一五,1;圖版肆,4)。罐T105H18②∶03,卷沿,方唇,束頸,鼓腹,底部殘缺。口徑16、殘高9.8厘米(圖一五,5)。 盤 平沿微斜,斜腹,平底。下腹近底處經過一周斜削處理。T103H12②∶02,口徑32、底徑30、高3.8厘米(圖一五,3)。

洗 口微斂,斜腹,平底。T105H18②∶08,外壁飾三周大致平行的繩紋。口徑40、底徑30、高8.7厘米(圖一五,7)。盆 卷折沿,斜腹,平底。有大小不同規格,口徑16-70厘米。T101H12②∶010,近口沿處有一小孔。口徑 16、底徑10、高8.3厘米(圖一五,8)。盒 子母口,斜腹,平底。T103H9∶01,僅存盒身部分。口徑30、底徑28、高 5.5厘米(圖一五,6)。

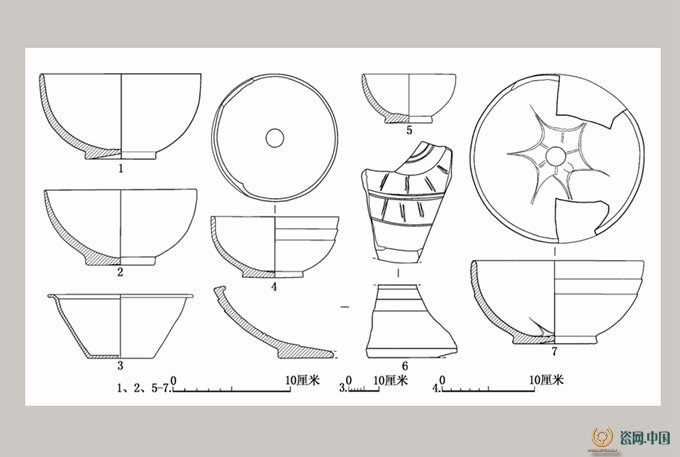

小罐 侈口,圓唇,束頸,弧腹,平底。T103H12②∶3,口徑2.6、底徑2.7、高4.2厘米(圖一五,10)。 紅陶器 多為泥質紅陶。器形有碗、盆、盒、缽、盂、壺、甕等,以碗為主。碗 均為餅形足。根據口徑尺寸的差異,可分大、中、小碗三類。大碗口徑13-20厘米,中碗口徑10-13厘米,小碗口徑8-10厘米。大碗 根據外腹壁折棱的有無,可分二型。A型:外腹壁有二周折棱。T102Y2②∶01,口微斂,平沿,方唇,斜腹。內底和腹部飾有凹弦紋和刻劃紋。高5.8厘米(圖一六,6)。T101H12③∶8+12,口微斂,尖圓唇,弧腹。內底刻劃六角星紋圖案。口徑14.5、底徑7.3、高6.8厘米(圖一六,7;圖版肆,5)。T101H12③∶3,口微斂,尖圓唇,鼓腹。口徑13.5、底徑6.5、高6.8 厘米(圖一六,4)。

圖一六 出土紅陶

1.B 型大碗(T104H12②∶15) 2.中碗(T105Y器3②∶2) 3.盆(T105H18∶09) 4、6、7.A 型大碗(T101H12③∶3、 T102Y2②∶01、T101H12③∶8+12) 5.小碗(T101H12③

B 型:外腹壁無折棱。T104H12②∶15,斂口,尖圓唇,鼓腹。口徑13.5、底徑5.9、高7厘米(圖一六,1)。 中碗 直口,尖圓唇,鼓腹。T105Y3②∶2,口徑12.7、底徑5.9、高6.6 厘米(圖一六,2;圖版肆,6)。

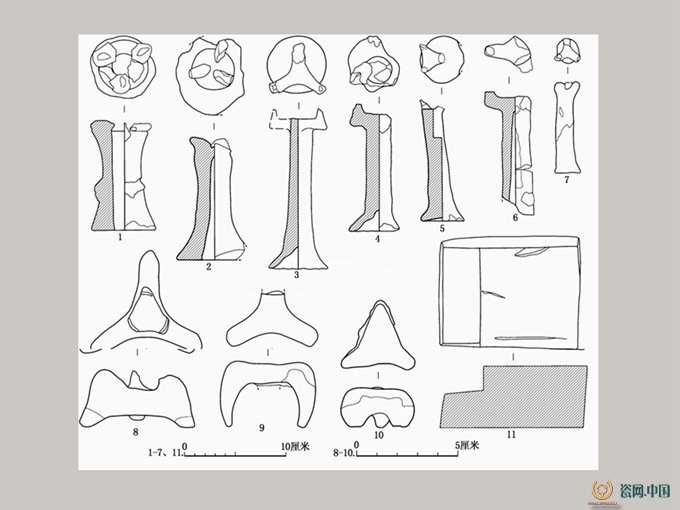

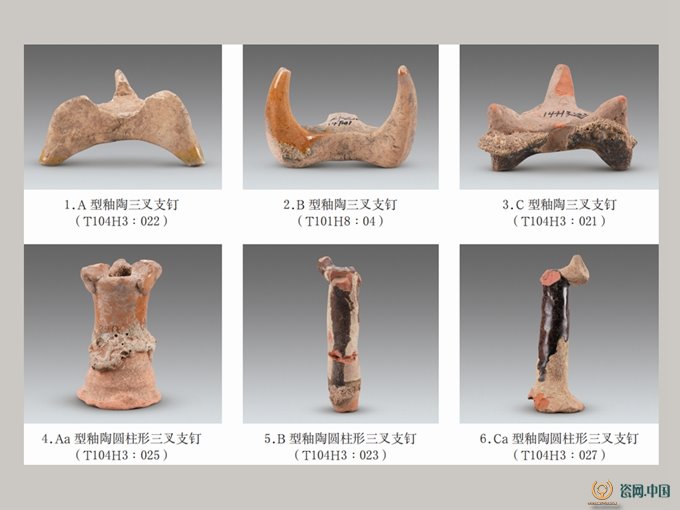

小碗 直口微斂,尖圓唇,鼓腹。T101H12③∶11,口徑8、底徑3.9、高4.2厘米(圖一六,5)。盆 折沿,斜腹,平底。T105H18∶09,口徑48.8、底徑 21.7、高21厘米(圖一六,3)。(二)窯具主要分布在窯爐周圍的廢棄坑和廢棄堆積內,以支釘為主,多為耐火黏土胎,大多粘釉,此外有少量“L”形支架和墊珠。支釘 根據有無柱身,可分二類。三叉支釘 胎色主要有白胎、粉胎、米黃胎、灰胎、紅胎、絞胎。釉色主要有蔭綠釉、蜜黃釉、青黃釉、褐綠釉、可可棕釉等。根據支點形制的不同,可分四型。A型:一面支點為尖圓半弧形,一面支點為圓錐形尖。T104H3∶022,米黃胎。三個支點的底部殘有少量青黃釉。殘高約2.5厘米(圖一七,8;圖版伍,1)。 B型:一面支點為細長圓錐形尖,尖略向內凹;一面為平面。T101H8∶04,殘留兩個支點。米黃胎。蜜黃釉。殘高約3.3厘米(圖一七,9;圖版伍,2)。 C型:兩面支點皆為圓錐形尖。T104H3∶021,紅胎。可可棕釉。盤面處有一圈沙層,沙層以下無釉。殘高約2.3厘米(圖版伍,3)。

圖一七 出土窯具

1.Aa 型釉陶圓柱形三叉支釘(T104H3∶025) 2.Ab 型釉陶圓柱形三叉支釘(T104H3∶024) 3、4.Ca 型釉陶圓柱形三叉支釘(12 文采∶037、T104H3∶027) 5、7.Cb 型釉陶圓柱形三叉支釘(12 文采∶038、T104H3∶026) 6.B 型釉陶圓柱形三叉支釘(T104H3∶023) 8.A 型釉陶三叉支釘(T104H3∶022) 9.B 型釉陶三叉支釘(T101H8∶04) 10.D型釉陶三叉支釘(T104H5∶05) 11.陶支架(T105H18②b∶3)

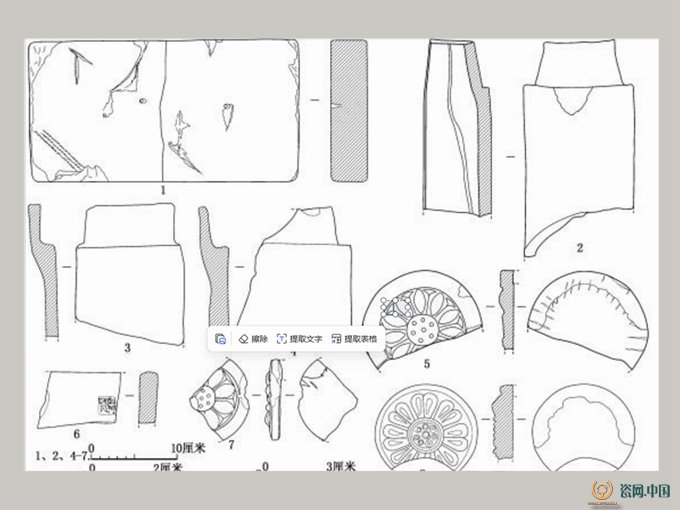

D 型:一面支點為尖圓半弧形,一面為平面。T104H5∶05,粉胎。掛釉處胎色較白。淺青黃釉。盤面處有沙層,沙層以下無釉。殘高約2.1厘米(圖一七,10)。圓柱形三叉支釘 底部呈餅形或喇叭形,頂部有三個支點,略呈等腰三角形。胎色主要有粉胎、米黃胎、灰胎、紅胎。釉色主要有橄欖綠釉、褐綠釉、蜜黃釉、亮黃釉、暗黃釉、可可棕釉等。根據形制差異,可分三型。A 型:空心圓柱形支釘,底部呈喇叭形。根據頂部形制不同,可分二亞型。Aa 型:寬喇叭形頂部。T104H3∶025,粉胎。暗黃釉。上半有釉,下半無釉。頂徑5.3、底徑約6.5、高11.3厘米(圖一七,1;圖版伍,4)。Ab 型:窄喇叭形頂部。T104H3∶024,灰胎。柱身和底粘連少量褐綠釉。頂徑4、底徑約8、 高 12.8厘米(圖一七,2)。 B型:頂端三叉垂直彎曲再向上。T104H3∶023,底部殘,頂部殘留一個支點。紅胎。可可棕釉。殘高12.6厘米(圖一七,6;圖版伍,5)。 C型:實心圓柱形支釘。發掘出土的圓柱形支釘無完整器,參考臨漳縣文物保管所采集的較完整實心圓柱形支釘,根據底部形制差異,可分二亞型。Ca 型:喇叭形底,三叉垂直彎曲后向上。T104H3∶027,頂部殘留一個支點。紅胎。可可棕釉。殘高13、足徑5.2厘米(圖一七,4;圖版伍,6)。12 文采∶037,頂端殘留兩個支點。紅胎。其中一支點有少量棕釉。殘高16.5、足徑6厘米(圖一七,3)。 Cb型:餅形底,三叉朝上。T104H3∶026,餅足略殘。粉胎。褐綠釉。殘高9.5厘米(圖一 七,7)。12文采∶038,頂端殘留兩個支點。紅胎。支點有少量暗褐綠釉。殘高12.3、足徑4.5厘米(圖一七,5)。支架 灰陶,含砂粒。整體呈“L”形,大小規格和形狀皆相似。T105H18②b∶3,長14.3、寬11.5、高3.5-6厘米(圖一七,11)。(三)建筑構件皆為泥質灰陶。主要是板瓦和筒瓦,其次是瓦當、磚等,多殘損較嚴重。十七件板瓦和筒瓦上有戳記銘文。板瓦 T105G3∶1,凹面壓光,凸面近瓦頭處戳印“劉肆州瓦”。殘長9.5、殘寬6.5、厚2.2厘米(圖一八,6;圖版伍,7)。T101H12②∶02,凹面壓光,凸面戳印“王相瓦”。殘長11.1、殘寬6.3、厚2.2厘米(圖版伍,8)。筒瓦 T101H12∶01,凸面光素,凹面有細密布紋。側緣可見內切痕跡。直徑12.8、殘長25.5、瓦舌長5.5厘米(圖一八,2)。T104H11∶01,凸面光素,凹面有細密布紋,側緣可見內切痕跡。瓦舌凸面戳印“劉肆州瓦”。殘長 16.8 厘米(圖一八,4;圖版伍,9)。T101H12②∶14,凸面光素,凹面有細密布紋,側緣磨損嚴重。瓦舌凸面戳印“王相瓦”。殘長 8、瓦舌長 5 厘米(圖版伍,10)。T105G3∶3,僅存瓦舌部分。凸面光素,凹面有細密布紋。側緣可見內切痕跡。凸面戳印“裴仲景瓦”。瓦舌殘長5.2厘米(圖版伍,11)。T102⑤∶3,僅存瓦舌部分。凸面光素,凹面有細密布紋。側緣可見內切痕跡。凸面戳印“劉煞鬼瓦”。瓦舌殘長5.5厘米(圖版伍,12)。小筒瓦 T101 采∶01,凸面光素,凹面隱見布紋。直徑3.3、殘長4.2厘米(圖一八,3)。 瓦當 主要為蓮花紋瓦當,另有云紋瓦當殘塊一件。根據蓮瓣形制差異,可分三型。A 型:十一瓣單瓣蓮花紋。當面較平,邊輪較寬,蓮瓣與邊輪持平。T102H12①∶1,當面殘存八瓣單瓣蓮花紋,蓮瓣瘦峻,間瓣呈“T”形;當心飾七枚蓮子,中心一枚,周圍六枚。當背粗平,可見與筒瓦銜接刻劃紋等。直徑13.8、厚1.4、邊輪寬1.9厘米(圖一八,5)

圖一八 出土陶建筑構件

1.磚(T104H3∶6) 2、4.筒瓦(T101H12∶01、T104H11∶01) 3.小筒瓦(T101 采∶01) 5.A 型瓦當(T102H12①∶ 1) 6.板瓦(T105G3∶1) 7.B 型瓦當(T101H12②∶16) 8.C 型瓦當(T102H12③∶3)

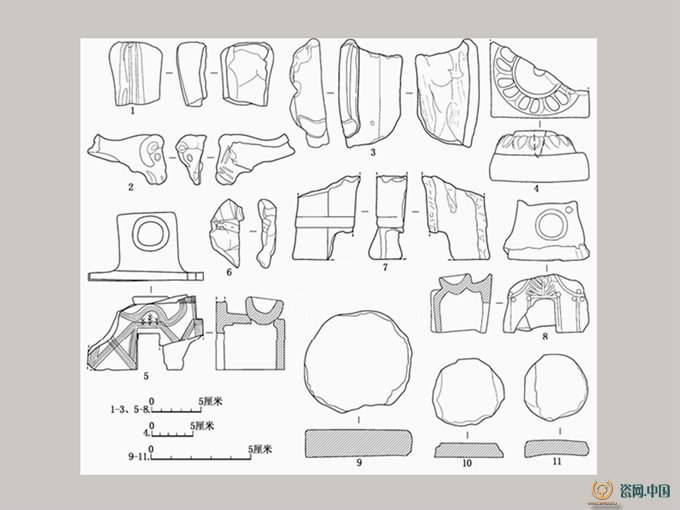

B 型:十瓣單瓣蓮花紋。當面較鼓,邊輪較寬,蓮瓣高于邊輪。T101H12②∶16,當面殘存四7;圖版陸,3)。T101H8∶03,胡人俑殘塊,僅存正面腰腹部。腰間束革帶,帶扣、帶環清晰。泥質

灰陶。未見施彩痕跡。模制。殘高約7厘米(圖一九,6)。羊 T103H8∶1,僅存羊頭部分。泥質灰陶。表面殘存白色底彩。模制。殘長約8厘米(圖一九,2;圖版陸,4)。灶 泥質灰陶。殘破嚴重。由近方形灶身和擋火墻組成。T105H18④∶1,正面風火山墻頂部和右下部殘缺,其上線刻樹木等圖案;山墻上開一長方形火門,通透;灶身呈方形,其上設連體釜一口。通高7.5、灶身寬5.7、進深6.5厘米(圖一九,5)。T105Y3⑦∶3,形制與上件基本相似,惟山墻正面線刻柱、門等建筑結構,灶臺一角設圓形灶眼。通高5.8、面寬8.6、進深5厘米(圖一九,8;圖版陸,5)。

圖一九 出土遺物

1、3、6、7.陶俑殘塊(T102④∶2、T104H5∶01、T101H8∶03、T102④∶1) 2.陶羊(T103H8∶1) 4.覆蓮陶座(T102H12③∶4) 5、8.陶灶(T105H18④∶1、T105Y3⑦∶3) 9-11.圓陶片(T105H18②∶013、T105H21①∶ 02、T103H1∶08)(五)其他

本次發掘還出土了銅錢、少量的骨器和鐵器以及部分特殊遺物。這些遺物部分殘損嚴重或性質不明。銅錢 四枚。除一枚殘損嚴重、不見文字外,余均較完整,皆為“永安五銖”。T102H12③∶ 7,背有四出紋。直徑約2.2厘米。T104Y2②∶3,直徑約2.2厘米。 覆蓮陶座 T102H12③∶4,泥質陶,夾雜較多砂礫。方形底座,其上承托復瓣覆蓮臺,蓮臺中心可見圓錐狀榫孔,不至底。底座邊長12、通高6厘米(圖一九,4;圖版陸,6)。圓陶片 主要由灰陶制成,也包括一些紅陶和釉陶制品。平面近圓形,邊緣不甚規整。部分表面似經過打磨,使外觀更為規整。陶片直徑大多為3-5厘米。T105H18②∶013,泥質灰陶。直徑5、厚1.3厘米(圖一九,9)。T105H21①∶02,泥質灰陶。直徑 3.3、厚0.7厘米(圖一 九,10)。T103H1∶08,米黃胎。青黃釉。直徑3.1、厚0.8厘米(圖一九,11)

結 語

北朝晚期至隋唐初年是中原北方地區陶瓷生產經歷由陶向瓷、由青瓷迅速過渡到白瓷的重要轉變時期,對于這一時期出土遺物屬于釉陶、青瓷還是白瓷的屬性判斷是進行相關研究的基礎,由于科技手段運用的不充分和定義標準的差異,造成了目前學術界的一大難題。另一方面,在鄴城遺址近四十年的考古工作中,我們在遺址和墓葬中發現了大量帶釉器物殘片,其中不乏符合現代標準的瓷器殘片,但是在未發現瓷窯址的情況下,無法確認這些遺物是屬于當地生產還是外來輸入品。鄴城地區陶瓷窯址的集中發現始于1994年,為配合京深高速公路建設,鄴城考古隊在習文鄉以板堂至芝村為中心的南北一線陸續發現九座東魏北齊時期陶窯遺存,出土大量陶質和釉陶質器皿〔1〕。2012-2013 年,為配合京港澳高速公路建設(原京深高速公路拓寬),在義城村西、毗鄰1994年窯址發現區再次發現北朝陶窯四座〔2〕。此外,河北省文物研究所、河南省文物考古研究所也曾先后在芝村和靈芝村一帶發現窯址〔3〕。這些陶窯的平面形制包括馬蹄形、橢圓形、圓形等,窯爐周圍出土大量紅陶器、釉陶器和三叉支架、三叉支釘、三叉墊柱等遺物,據此可判斷這些窯爐應以燒制陶器和釉陶器為主。結合地層疊壓、打破關系和出土遺物形制判斷,陶窯的時代應為與鄴南城同時的東魏北齊時期。這批陶窯址的發現為探討鄴城地區北朝時期手工業生產提供了重要材料,不過這些窯址均屬于燒制陶器和釉陶器的低溫陶窯,那么對于高溫瓷窯址的探尋便成為鄴城考古的一大重要課題。2014-2015 年對曹村窯址的調查、勘探和試掘,為探討北朝時期陶瓷器生產、窯爐技術改進等問題提供了重要的新材料。 (一)窯址時代及性質窯址建造、使用及毀廢年代 從發掘來看,窯址開口層面距漳河淤積形成沙層有0.5-0.6米,還保留有較厚文化層,以金元、明清時期為主。發掘的三座窯址和大型操作坑出土遺物均具有典型的東魏北齊時期特征,并且在Y2窯床表面發現“永安五銖”銅錢一枚。因此,結合地層疊壓、打破關系和出土遺物特征分析,我們認為這三座窯址和大型操作坑的建造和使用年代應為東魏北齊時期。北周大象二年(580年),尉遲迥據鄴反叛,《舊唐書·地理志二》記載:“楊堅令韋孝寬討迥,平之,乃焚燒鄴城,徙其居人,南遷四十五里。以安陽城為相州理所,仍為鄴縣。”因都城毀廢而帶來的居民大遷徙勢必影響到手工業的生產,因此曹村窯址的廢棄應與鄴城毀廢時間大致相當。遺跡性質及與都市空間關系 曹村窯址是東魏北齊鄴城東郭區內發現的重要手工業遺存。通過大面積調查、勘探、重點范圍密探和小面積發掘,我們了解到曹村窯址分布范圍超過1萬平方米。窯址中除出土大量帶釉器物殘片和窯具外,還發現泥質瓦坯和已燒制成型的瓦等建筑構件,且瓦上的戳印文字獨具特色,直至近年在東魏北齊鄴城宮城西門的發掘中始見相似戳印瓦件。此外,還發現了已為成品的隨葬模型明器殘片,如彩繪陶俑、動物模型和廚炊模型等,結合鄴城地區北朝晚期墓葬研究可知,這類明器為高等級墓葬所獨有〔1〕。以上諸多信息顯示,曹村窯址所在區域應為一處集中分布、規劃有序,且具有官營性質的重要手工業作坊區〔2〕。曹村窯址與相州窯的關系 曹村窯址出土了大量的陶器和釉陶器,其中一些遺物的器形與鄴城地區北朝時期部分紀年墓或窯址中出土的遺物相似,其他地區同時期墓葬或窯址中少見與曹村窯址器形相似之物。曹村窯址的生產可能僅對鄴城周圍地區產生過一定影響,其產品的消費流通也基本局限在鄴城周圍。北周大象二年,鄴城居民南遷至相州。伴隨人群的大規模轉移,陶瓷器生產技術也會傳播到相州,而安陽相州窯址出土的一些施釉器與曹村窯址出土釉陶器之間存在較多相似性,也進一步說明了曹村窯址與相州窯之間的密切聯系。(二)窯址主要產品、帶釉器物生產工藝及窯爐性質由于曹村窯址出土的陶器數量遠超于釉陶器,因此該窯址仍應以燒制陶器為主。高品質低溫釉陶屬于窯址的中高端產品,盡管在發掘的窯室內未發現生產產品的原始擺放狀態,但是窯爐附近的廢棄坑中出土了大量胎土灰白、質地細膩的帶釉器殘片及帶釉支釘等窯具,結合出土遺物整理以及出土青釉器殘片的科技檢測結果分析,青釉器中絕大多數為以較低溫度燒成的鉛釉產品,屬于高溫釉的青瓷器殘片較少。釉陶器在原料、工藝方面皆借助了陶器的生產經驗。從現有出土遺物的整理研究來看,釉陶器的胎料有兩類,一類胎接近普通陶胎,即普通易熔黏土;一類胎接近瓷胎,使用的是富含高嶺土的耐火黏土。不同類型的器物使用的胎料不同,如壺多使用普通易熔黏土,平底碗、高足盤等則使用富含高嶺土的耐火黏土。由此可見,曹村窯址釉陶器的原料使用可能經過了合理的配置和有序管理。不同于普通易熔黏土胎釉陶器以鉛氧化物和胎土配釉的方式,以富含高嶺土的耐火黏土為胎料的釉陶器胎質緊密,硬度較大,釉料中除鉛氧化物和胎土外,還添加了石英,并且沒有刻意添加呈色劑,導致釉色淺淡,故此一些在不超過1100°C的燒造條件下產生的成品常被誤認為是早期白瓷〔1〕。不過值得注意的是,曹村窯址出土遺物中有一部分以富含高嶺土的耐火黏土制胎的鉛釉器燒結程度相對較高,其燒造溫度可能超過了1100°C;同時也存在以高嶺土類黏土為胎、以氧化鈣為主要助熔劑的北方青瓷殘片〔2〕,燒制此類器物的窯爐已經達到了燒成瓷器的溫度條件,因此也不排除曹村窯址具備燒制高溫瓷器技術能力的可能性。結合便攜式X射線熒光儀對帶釉殘片的粗篩結果來看,曹村窯址出土的青釉器殘片中高溫釉青瓷器比例極低,目前還沒有足夠證據證明曹村窯址是大量生產高溫青瓷器的窯址,因此我們傾向于認為此次發掘的這幾座窯爐仍應以燒制陶器和低溫釉陶為主。(三)曹村窯址出土釉陶器與唐三彩、白瓷的關系曹村窯址中出土了一件三彩釉陶缽,通體施黃綠釉,內外壁飾條狀紅褐彩和褐綠彩,這也是該窯址僅見的一件包含三種釉彩的器物(圖版叁,4),此外還有一件白釉綠彩的罐底殘片(圖版叁,5)。鄴城地區同時期的墓葬中亦曾發現包含兩種或三種釉彩的器物出土,其中二彩器最早為安陽北齊范粹墓(575年)出土的白釉綠彩長頸瓶〔3〕,當時學者多將之認定為瓷器,近年長谷部樂爾、楊哲峰等學者提出其應為鉛釉陶器〔4〕;另外還有濮陽北齊李云墓(576年)出土的黃釉綠彩四系罐〔5〕和安陽固岸墓地北齊墓M72出土的白釉綠彩雙系罐〔6〕等。三彩器則有太原北齊婁睿墓(570年)出土的三彩盂〔1〕和安陽北齊賈進墓(572年)出土的三彩罐〔2〕等。這些二彩或三彩器所施釉彩多數大致呈平行的條帶狀,均勻分布在器物口沿、腹部,呈現出一種較為質樸的裝飾感,其發色多為白、綠、褐、黃,而后世唐三彩釉彩的豐富程度和裝飾的復雜程度都仿佛是北齊時期二彩和三彩器的一個成熟階段。唐三彩的胎色亦存在多種,如鞏義窯唐三彩的胎色有純白、粉紅、偏紅等色,其胎色、胎質與曹村窯址出土的部分釉陶器相近。唐三彩和北朝時期的二彩和三彩器之間存在諸多相似之處,或許正是緣于北朝時期釉陶器生產的基礎,才使得唐三彩得以出現和成熟。 曹村窯址出土釉陶器中有一種白胎,胎色接近純白色,除火候較低導致胎質疏松、類似白堊外,這種胎的材質與瓷胎較為接近,北朝時期一些施釉器早年被認定為瓷器,近些年有學者認為它們實際是低溫鉛釉器,并且將之與白瓷的起源問題相聯系〔3〕。學界公認的時代最早的白瓷器為隋代張盛墓(595年)所出環足盤和人物俑,其胎色呈白色,未施化妝土,直接在表面掛釉,釉色偏灰。另外,安陽洹河北岸曾發現大批窯業堆積,發掘者認為系相州窯,燒造年代在北朝晚期至唐代早期,窯址內亦發現了白瓷〔4〕。張盛墓位于安陽地區,其隨葬品有可能出自相州窯。曹村窯址與相州窯址年代相近,距離接近,兩者在原料和技術上是否存在聯系,曹村窯址與白瓷的起源是否有關聯,白胎鉛釉器和白瓷的起源是否相關,這些問題有望在今后對胎、釉成分檢測數據不斷積累的基礎上,通過客觀數據和資料的對比取得較大進展。附記:本文為國家社會科學基金一般項目“河北贊皇北朝趙郡李氏家族墓地考古發掘資料整理與研究”(項目編號:23BKG019)和中國社會科學院學科建設“登峰戰略”資助計劃(項目編號:DF2023YS14)的階段性成果。本次發掘領隊為何利群,沈麗華、何利群先后現場負責發掘工作,參加工作人員有朱巖石、王存金、夏振民、韓燕民、馬福堂、付合慶、韓慶林等,中央民族大學2013 級專業碩士肖瑋琪、余卓然、方勝強、司潤曉等參與了 2014 年度田野發掘和整理,艾力江·艾沙、韓國留學生申浚、烏茲別克斯坦科學院考古研究所 Zafar 等參與了2015年度發掘工作,中國社會科學院研究生院2014級碩士生龐文平參與了主要室內整理工作。照相由沈麗華、何利群、張鹿野負責,繪圖由沈麗華、韓燕民、付合慶、馬福堂完成,李鑫負責修訂,拓印由夏振民負責。出土標本的測試分析工作分別由中國社會科學院考古研究所黃珊、王金霞、中國科學院高能物理研究所閆靈通負責,鄴城考古隊王慧娟協助。 執筆者 沈麗華 朱巖石 何利群 龐文平 黃 珊 郭濟橋1.

河北臨漳鄴城曹村窯址T101-T104 全景(東南-西北)

河北臨漳鄴城曹村窯址2.Y1(南-北)

河北臨漳鄴城曹村窯址3.Y1 封門(南-北)

河北臨漳鄴城曹村窯址5.Y2 窯門(北-南)

河北臨漳鄴城曹村窯址6.Y3(東南-西北) 5.Y2 窯門(北-南)

河北臨漳鄴城曹村窯址出土遺物

河北臨漳鄴城曹村窯址出土遺物

河北臨漳鄴城曹村窯址出土遺物

河北臨漳鄴城曹村窯址出土遺物

38-40河北臨漳鄴城曹村窯址出土遺物