鞏義窯,是古代鞏義地區窯口的總稱,其中以黃冶窯和白河窯最為著名。鞏義窯以燒造白瓷為主,兼燒三彩、青花,黃、綠、藍、青等單色釉陶瓷和絞胎瓷器,以高超的技藝水平和深厚的文化內涵而著稱,其產品填補了中國陶瓷史上的諸多空白,被譽為“最具創新的窯場”。

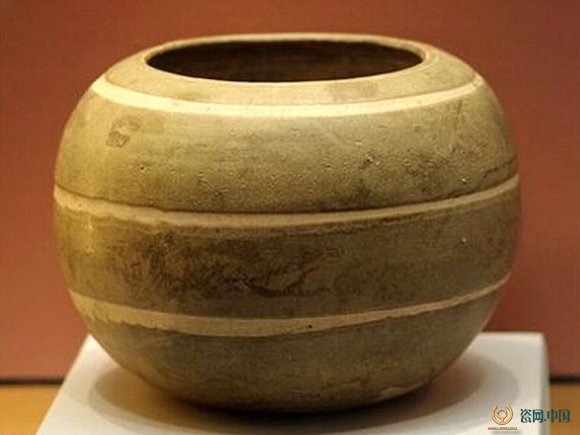

北魏時期 鞏義窯青釉缽

漢代時,鞏義窯以生產青瓷為主,胎釉、技藝以及燒制溫度略有欠缺,處于其發展的萌芽狀態。北魏時青瓷燒制技藝不斷進步,并開始燒造白瓷。據考古發現,到北魏時,鞏義窯燒造出的白瓷從根本上改變了東漢以來青釉瓷器一統天下的局面,由此奠定了中國陶瓷青、白兩大系列的基礎,陶瓷史上說“南青北白”就是從這里開始的。這為鞏義窯在隋唐的發展奠定了基礎。

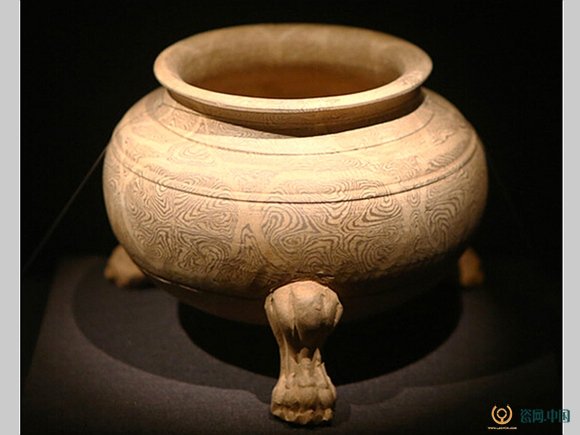

唐 鞏義窯絞胎三足罐

鞏義窯遺址考古出土的精美白瓷

到隋唐,是鞏義窯發展的鼎盛時期,開始以燒造白瓷為主,并逐步成熟起來。此時,鞏義窯的規模已經很大了,無論從胎釉特征、燒造技藝還是生產規模上都達到了鼎盛時期。其白瓷瓷胎比較細膩,色調有白色與灰白色多種,釉的呈色也有純白、白中泛青或白中泛黃多種,造型多樣,優雅高貴。中國陶瓷史上“南青北白”的格局初步形成,此時的鞏義窯成為當時中國制瓷業的主流脈絡,影響著周邊窯口的發展。

宋以后,由于政治中心的南遷、大規模的傾銷以及蒙古族統治集團的打壓,鞏義窯開始衰落,但還有陸續的發展,其燒造并沒有因此中斷,而綿延千年演繹出泥與火的歌。

鞏義窯不僅是北魏皇家專用青瓷、白瓷的燒制窯口,也是唐開元貢白瓷、唐三彩等低溫釉陶的創燒地,在中國陶瓷史上占有非常重要的地位。

唐 鞏義窯三彩鴨形盒

在唐代,鞏義地區在行政上屬于洛陽管轄,故在地緣上距離大都市很近,有著得天獨厚的地理位置。又有大運河的恩澤,交通便利,促進了鞏義窯的快速發展。洛陽地處絲綢之路的另一個源頭,各種工藝技術、珍奇異物以及生活習俗沿著絲路傳入大唐。在國內外環境的交叉影響下,唐三彩便在鞏義窯誕生了。

在鞏義窯遺址考古發掘中還發現了少量唐代的青花瓷器,具有里程碑的意義。這從考古地層學上解決了青花瓷器的產地歸屬和年代問題。其出土的文物與揚州唐城和“黑石號”沉船出土的唐青花瓷器的器型、裝飾完全相同,充分證實了唐代青花瓷器的發源地就在鞏義窯。

唐 鞏義窯青花小碗

鞏義窯為什么能夠燒成青花瓷?這是因為鞏義窯能滿足燒制青花瓷器燒造時需要的高質量的白瓷、以及以氧化鈷為呈色器和釉下彩繪在高溫下一次燒成等條件。也就是說,唐青花是由白瓷與三彩孕育而生,唐白瓷成熟的燒制工藝,使三彩與唐青花在潔白的襯底下映照出絢麗的色彩,唐三彩因把鈷藍料用于著色劑,進而出現了釉下青花瓷。

鞏義窯創燒時間早、窯址規模大、產品品類多、制瓷技術精,既有交融、創新的能力,又有蛻變、成熟的技藝,并取得絢麗、輝煌的成就,在中國陶瓷史上占有極其重要的地位。