張公巷窯址的發現要晚于寶豐縣清涼寺的汝窯窯址,直到2000年才在一次偶然的機會在汝州老城區被發現。

清涼寺汝窯窯址位于平頂山市管轄的寶豐縣境內,而張公巷窯址則位于汝州市的老城區。張公巷窯與清涼寺窯地理位置相近,兩窯相距大約20公里,都是位于古代的汝州境內。那么,除了清涼寺的汝窯,在宋代的汝州地域,是否還存在著另一處專為宋徽宗定制的官方窯口呢?甚至有學術觀點認為,從清涼寺汝窯、張公巷窯和南宋杭州老虎洞官窯三者的關系來看,張公巷窯很有可能就是從未發現窯址的神秘的北宋官窯!歷史的真相究竟是怎樣的呢?

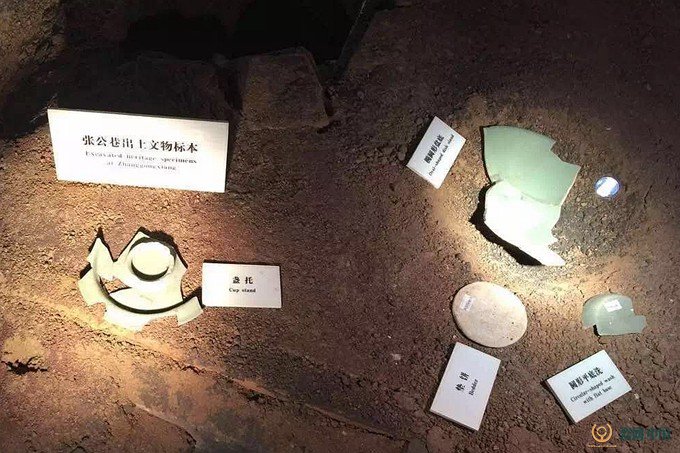

相較寶豐清涼寺窯的聲名遠播,張公巷窯盡管地處汝州鬧市,卻顯得要靜寂的多,沿街并沒有標識,若不是刻意尋訪,很難在諸多民宅中覓得。因為深藏鬧市,窯址中心區面積約3600平方米,基本都壓在居民區和城區道路下,勘探工作進展緩慢。2000年張公巷窯偶然發現于一處民宅改建,2000年——2004年,河南文物考古研究所先后三次對此進行小范圍的考古發掘,發掘面積共189平方米,發現窯爐、作坊遺址,獲得窯具、瓷片標本等近萬件。

穿越近千年的土層,我們依舊清晰可見坑中掩埋的大量青瓷片。

這種有意識地挖坑集中掩埋殘次品的做法,不見于寶豐清涼寺汝窯中心燒造區 ,而見于杭州老虎洞窯,被認為是官窯處理廢棄品的方法。同時,汝州張公巷窯生產的青釉瓷器,造型端莊大方,制作工藝精細,顯然不是一般的民間用瓷 。因此,汝州張公巷窯場的性質應屬官窯 。

——孫新民《汝窯張公巷的發現與認識》

在張公巷窯址發現的匣缽相比較汝州地區其他臨汝窯口的匣缽精細的多,成為認定張公巷窯具有官造背景的又一個現場證據。

張公巷窯址出土的匣缽,品種多樣,制作普遍精良、規整,每件匣缽的底部和邊沿處都有堿土,其目的是防止匣缽粘連,增加匣缽使用次數。匣缽使用次數越多,產品成色越好,成本越低,并能防止產品落渣。其桶式匣缽底部往往有圓孔,這些圓孔起到縮小窯內溫差和提高產品的成品率的作用。汝州四鄉遍布臨汝窯,其匣缽制作粗糙,品種單一,基本上都是裝碗用的漏斗式匣缽。而張公巷的匣缽和臨汝窯匣缽完全是不同風格,顯然是官辦窯場。

——朱文立、朱宇峰《張公巷汝官窯及前期窯址的發現》

學界對于張公巷窯址為“官窯”背景已經基本達成共識,汝州市文廟的汝瓷博物館館藏張公巷窯出土的青釉標本。

河南文物考古研究所研究員孫新民比較了汝窯和張公巷窯的幾點異同:

其一,相較汝窯的香灰色胎,張公巷窯青瓷胎色泛白,胎體也較薄;

其二,汝窯中支燒的器物以外裹足為主,支釘細長如芝麻狀,張公巷窯瓷器多為平直圈足,外裹足者較少,支釘呈圓形的小米粒狀,支釘數量既有單數也有雙數;

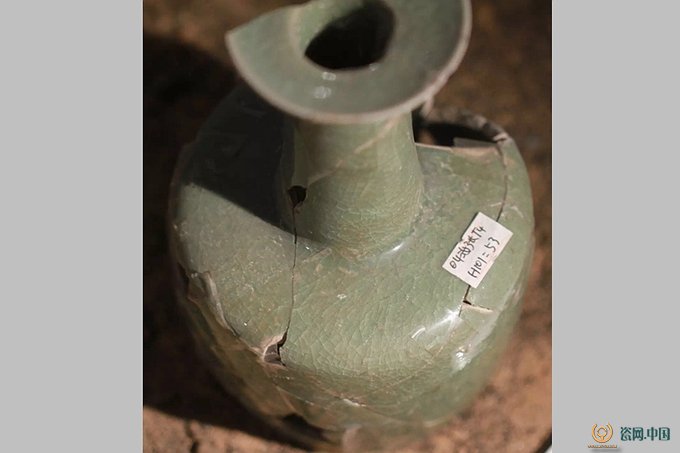

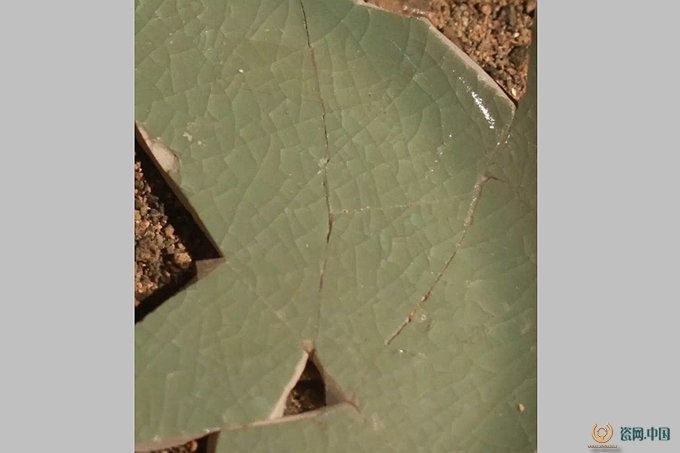

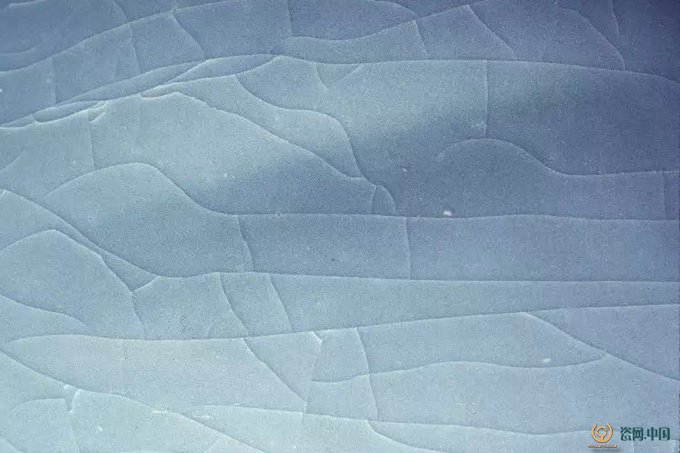

其三,汝窯瓷器的釉色呈純正的天青色,汝窯器物表面的開片分為兩種,一種為冰裂紋,另一種呈魚鱗狀。張公巷窯瓷器的釉色淺淡,釉面玻璃質感較強,手觸有光滑感,器物表面的開片較汝窯瓷器細碎、顯著;

其四,兩者的器形也有所不同。張公巷窯的盤口細頸瓶、鵝頸鼓腹瓶、堆塑蓮紋熏爐、套盒、盞托等不少器形, 與汝窯同類瓷器均有一定的差異;而花口折腹圈足盤、葵口折沿平底盤、橢圓形圈足盤、四方平底盤和敞口小壺等器形,則為汝窯所不見。

北京故宮呂成龍先生則認為,目前所見張公巷窯青瓷的造型有碗、盤、碟、盆、洗、壺、瓶、熏爐、盞托、罍子、枕、器蓋等。汝窯青瓷中常見的缽、盒、凸弦紋三足樽等,在張公巷窯青瓷中尚未發現,這或許與張公巷窯遺址發掘面積的局限性有關。

同時,呂成龍先生在撰文中引述了張公巷青瓷和汝窯瓷片經過科學鑒定后的不同:

“科技工作者對汝州市張公巷窯青瓷和寶豐縣清涼寺村汝窯青瓷進行測試分析后發現,二者胎、釉的化學組成存在較明顯差異。主要表現在:張公巷窯青瓷胎的化學組成呈現高鋁低鐵、鈦特征,這可能是張公巷窯青瓷胎體可以做的相對較薄和胎體顏色較淺的原因之一。在釉中硅含量方面,張公巷窯青瓷釉高于清涼寺村汝窯青瓷釉;在釉中鋁、鎂和鈣含量方面,張公巷窯青瓷釉均低于清涼寺村汝窯青瓷釉。”

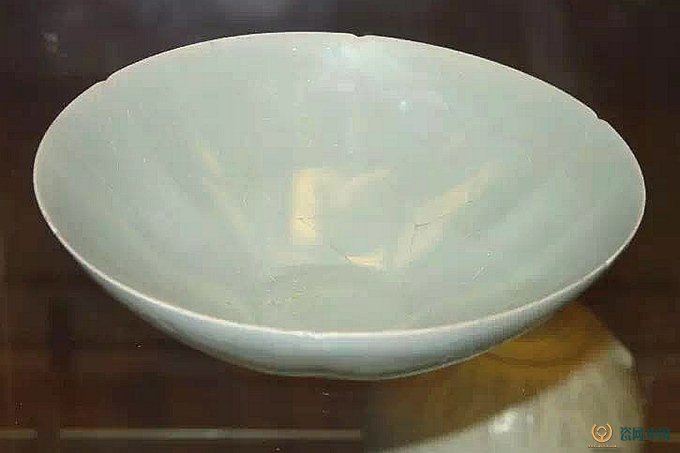

日本東京國立博物館展出的一件青瓷盤(東京國立的展覽將其定為北宋汝窯,日本私人收藏)

由于張公巷窯在2000年后才被發掘,并且窯址的挖掘研究工作還有很多沒有完成,加上極少有傳世的整器,因此學術界對于張公巷窯青瓷的研究仍然顯得有一些不足。在如今世界各大博物館中,大約只有大英博物館的一件近乎完整的亞歷山大碗被普遍認定為張公巷窯青瓷。

此碗原為英國銀行家及藝術收藏家威廉·克萊爾利·亞歷山大(1840-1916)之舊藏,由其后人于1920年捐贈給大英博物館,因此而得名“亞歷山大碗”。

張公巷窯青釉器蓋

張公巷窯青釉盞托(殘)

張公巷窯青釉碗(殘)

對于張公巷窯是否就是北宋官窯,目前學界有著極大的爭議。持張公巷窯是北宋官窯一說:

2001年和2004年發掘出土了大量素燒瓷片,素燒瓷片的大量存在正符合北宋時期的官窯燒造是遵從宮廷“有命則燒,無命則止”的規定,即平時將產品素燒好,放置留存,等候宮廷下令才再行燒造。在金兵即將占領時,這些待燒產品來不及燒制成瓷,所以全部打碎就地掩埋。發現地點、青瓷片的品質和素燒瓷片的存放等方面充分說明,張公巷窯乃是北宋時期的官窯窯址。關于其燒造年代,依南宋《坦齋筆衡》的記載“政和間京師自置窯燒造,名曰官窯”推測,當始于政和(1111~1118年),燒造了16年。

——汝瓷博物館朱文立《再說汝窯張公巷》

2001年我第一次到汝州看到張公巷窯址就認識到了它的重要性,看了出土的碎片,很希望能進一步發掘。我為今天終于看到發掘而感到非常高興。圍繞張公巷最主要的是年代問題,通過看其造型、釉胎,進行成分分析,得出的結論不是隨便簡單地說是官窯的東西。在年代確定上有兩條,一是傳承問題,從清涼寺到張公巷再到南宋官窯,有其傳承的關系。二是使用者的問題。其產地、場地不一樣,從瓷片器型上看,作為官窯它能代表皇帝的審美品位,反映了新一代皇帝的審美觀點,從釉色、胎土、造型氣勢上和徽宗皇帝審美品位是合拍的。2001年我看到時,就推斷至少是金代以前的。如果說是官窯,只有北宋才有,不可能是金官窯,金皇帝沒這個品位。張公巷是北宋官窯這個結論是非常非常肯定的。

——伊藤郁太郎(日本大阪市立東洋陶瓷美術館館長、日本著名古陶瓷專家)

從張公巷窯址出土的器物造型看,特別是折腰碗等繼承了晚唐的風格,特別追求形式美,在當時是風行的,我判斷應是北宋的,具有唐、宋窯的特征。要進一步弄清北宋官窯,找到完整的器物還要進一步發掘,進一步確定其年代。

——耿寶昌(中國古陶瓷學會名譽會長、故宮博物院研究員)

持張公巷窯為金元時期窯場一說:

最關鍵的問題是時代的斷定 , 比 T4 ④層時代要早的 T4 ⑤層中出土有許多金代中后期的遺物。則第4層的時代肯定要晚到金代中期以后,根據筆者對地層中出土的青瓷以外器物的觀察,其時代甚至可以晚到蒙古時期到元代前期。H88開口于4B層下,“打破南部第5層”其時代勢必晚于“形成時間不早于金代”的第5層,即H88最早也是金代的,排除了是《坦齋筆衡》中記載的“政和間,京師自置窯燒造,名曰官窯”的北宋官窯的可能性。……盡管H101開口在第5層之下 , 但也沒有證據可以早到北宋。因此發掘者報告:“張公巷窯燒造青瓷的年代大致在北宋末到元代初年”。而實際上其定為北宋末的依據是非常薄弱的。

——北京大學中國考古學研究中心教授 秦大樹《宋代官窯的主要特點——兼談元汝州青瓷器》

持不存在北宋官窯一說:

故宮博物院研究員李輝柄認為北宋官窯并不存在,官窯就是汝窯,因為汝窯的年代也在北宋晚期,皇家沒有必要設兩個窯址,再說開封沒有瓷土和釉料,不具備燒造瓷器的基本條件, 河南的窯址都分布在京廣線以東有煤、有水、有釉料的淺山區。

——桂娟:《張公巷就是專家苦苦追尋的北宋官窯?》

謎一般的張公巷窯,期待未來的考古學術發現給我們帶來更多的驚喜吧!