鈞窯瓷器是中國北方地區宋元時期一類十分重要的瓷器產品。人們在論及鈞窯時,必稱其為宋代的“五大名窯”,并認與其為宋代用于貢御的“官窯”瓷器。因此歷來為古陶瓷研究者們所關注。20世紀70年代末編寫的《中國陶瓷史》一書,將以河南禹縣為中心的一批生產天青釉鈞瓷的窯場列為宋代的六大瓷系之一,同樣給予鈞窯極其重要的地位。近年來開始對宋元時期的制瓷手工業進行區域性和階段性的綜合研究,鈞窯瓷器又以其廣泛的生產地域和巨大的產量占有舉足輕重的地位。從藝術上講,鈞窯以雅致的乳濁狀天青色釉和多彩的窯變而備受人們的喜愛。特別是有效控制的銅紅釉和銅紅彩的應用,是鈞窯對中國古代制瓷工藝的一大貢獻。

由于鈞窯的重要地位,其研究備受人們的關注,又因為在長期的記述、流傳中鈞窯本身和其在文獻記載中的地位發生過重要的變化,文獻與考古發現多有沖突,因此成為近年來陶瓷考古與研究中的一個爭議較多的焦點問題。為了解決學術爭端,尤其是解決鈞窯始燒時間和發展階段的問題,北京大學考古文博學院和河南省文物考古研究所于2001年秋季聯合對鈞窯的一組中心窯場,禹州市神垕鎮劉家門、河北地、下白峪等窯址進行了主動的考古發掘,取的了豐富的成果。繼之,我們對出土資料進行了整理、研究,完成了劉家門窯址的發掘簡報和分期研究、下白峪窯址的發掘簡報。現將發掘和研究的主要收獲報告如下。

一、發掘的緣起和經過

鈞窯是中目古代著名的瓷窯,同時,又是當今中國古陶瓷研究中疑問較多的一個窯口。比如,鈞釉瓷器始燒于什么年代,鈞窯在宋元時期的地位究竟如何,以及鈞窯的產品到底有哪些等等。

1.對鈞窯的歷史記載

考察古代的文獻,宋元時期的文獻中涉及的窯或瓷器種類很多,如對定窯、汝窯、官窯、越窯、龍泉窯、建窯、景德鎮等當時較重要的制瓷傳統均有記載,旁涉到的窯區亦有河北、唐、鄧、耀州、蕭縣、甌越等地區。唯有鈞窯,作為宋元時生產區域至廣,產量極大且首創銅紅釉、彩的制瓷傳統,卻獨無記述,令人不解。直到明初,仍然沒有明確的關于鈞窯的記載。明代初年最重要的比較系統地記錄瓷器的著作《格古要論》和《碎金》兩書都沒有記載鈞窯,而被人們常常提及的《宜德鼎彝譜》一書,其中提到鑄鼎彝的樣式時曰:令“數目多寡,款式巨細,悉仿宣和博古圖錄及考古諸書,并內庫所藏柴汝官哥鈞定各窯器皿,款式典雅者,寫圖進呈,照依原樣勒限鑄成……”因而被很多人認為是最早關于鈞窯的文獻記載,可以早到明宣德三年(1428年)。然而,此書為后人托呂震之名的著述,其成書年代應該在嘉萬時期。由此可見,鈞窯在宋元時期直至明初大體是默默無聞的。

對鈞窯真正進行具體描述的文獻始于明朝中期,首先出現在清賞類的著述和筆記類書中。目前所見較早的記載有成書于弘冶甲子(十七年,1504年)的《宋氏家規部》,該書卷之四,“窯類條”下記:“鈞州窯,注,深紫色者,粉青色帶微紫者,質甚厚。”另一部較早的文獻為陸深的《儼山集》,該書卷九八《書·京中家書二十三首》記:“今寄回鈞州缸一只,可盛吾家舊昆山石,卻須令胡匠做一圓架座,朱紅漆……鈞州葵花水奩一付,又有菱花水底一個,可配作兩付,以為文房之飾……”

明代后期記載鈞窯的文獻材料還有張應文《清秘藏》,張謙德的《瓶花譜》,高濂所著《遵生八箋》,黃一正的《事物紺珠》,文震享的《長物志》。方以智的《物理小識》、《通雅》,董其昌的《筠軒清秘錄》《骨董十三說》,喬時敏于萬歷四十二年節錄田藝衡著的《留青日札》六卷而成之《留留青》,等等。

這時的記載大體分為兩類:第一類,《清秘藏》對鈞窯大體持肯定態度,《清秘藏》卷上,“論窯器”條日:“論窯器必曰柴汝官哥定”,在記述以上五窯后曰:“均州窯紅若胭脂者為最,青若蔥翠色、紫若墨色者次之,色純而底有一、二數目字號者佳,其雜色者無足取。均州窯之下有龍泉窯……將其列為宋五窯之后的第一位,描述亦中肯。第二類,以高濂所著《遵生八箋》為代表,該書中《燕閑清賞箋》將鈞窯列名極后,并論其為除“種蒲盆”外,其他囂物“俱以黃沙為坯,故氣質粗厚不佳”。大約從明代以后的文獻記載中,開始指出鈞窯是宋代的窯。如清朝前期佚名所著:《南窯筆記》中在描述鈞窯時曰:“北宋均州所造,多盆奩、水底、花盆器皿。顏色大紅、玫瑰紫、騾肝、馬肺、月白、紅霞等色。骨子粗黃泥色,底釉如淡牙色,有一、二數目字樣于底足之間,蓋配合一副之記號也。釉水蔥茜肥厚,光彩奪目。”最后一句為其自創,表露了推崇之意,可視為對鈞窯的-種溢美之辭。鈞窯地位明顯處于上升階段。但從總體看,在清中期以前,記載評論大多較簡略,也沒有過多的溢美之辭。

從晚清開始,人們對鈞窯大加推崇,甚至列為第一。如寂園叟陳瀏所著《陶稚》卷上記“古窯之存于今世者,在宋曰均、曰汝、曰定、曰官、曰哥、曰龍泉、曰建……將鈞窯列為宋窯第一。民國以后,論者已將鈞窯列為名窯之列,如清末民初人許之衡的《飲流齋說瓷》,“概說第一”記:“吾華制瓷可分為三大時期,曰宋、曰明,曰清,宋最有名之窯有五,所滑柴汝官哥定是也,更有鈞窯,亦甚可貴,其余各窯則統名之曰小窯。”用名窯和小窯的方式區分名窯與一般窯口。不過,直到民國時期,人們并沒有將鈞窯直接稱為宋代的五大名窯,而通常將鈞窯與其他五六個窯一同并稱為宋代的名窯。如吳人敬、辛安潮于1934年刊布的《中國陶瓷史》中曰:“當時(宋代)瓷藝,即精進如斯,故官窯輩出,私窯蜂起,其間出群拔萃最著名者,有定、汝、官、哥、均等名窯。”福開森校注明項元度《歷代名瓷圖譜》時指出:“宋鈞窯雙風小尊…… 此尊不知仿何款制成,或自創耳。然制度亦典雅而文,絕非俗工可辨,必名流所怍也。夫鈞窯之器在宋諸窯之下,而此尊式雅色佳,又為花器。當與定汝官哥諸器并駕齊馳矣。尊足下有五字號為數。”這里一不提宋五窯概念,二認為鈞窯在宋諸窯之下,代表了當時相當一部分人的看法。

從上述情況可見,關于鈞窯的記載是后世之人在收藏活動中逐漸發展形成的,從客觀的記述,到將其定為宋代乃至北宋初期;從認為其為一個較普通的產品種類到不斷提升其身價,但鈞窯一直徘徊于“五大名窯”之門檻。看來,將鈞窯推入五大名窯之中的臨門一腳是由20世紀后半葉的學者完成的。至于將“汝官哥定鈞”定為宋代的五大名窯是誰最先提出的,筆者尚不敢斷言,1963年輕工業部組織編寫的《中國的瓷器》一書,1982年由中國硅酸鹽學會主編的《中國陶瓷史》,均謹慎地避開了五大名窯的提法。或許先出現于某些介紹性文章。不過,《中國陶瓷史》一書中論及鈞窯時,明確指出:”鈞窯在后世被視作宋代五大名窯之一。”從論述中看,20世紀后半葉的學者們的思路大體是,前人所說的柴汝官哥定五窯,將五代的柴窯去除后,鈞窯在與龍泉窯的競爭中脫穎而出,遞補入五大名窯之列。

鈞窯之能夠名列五大名窯,一個基本的依據是鈞窯的陳設類瓷器是在北宋末年為宮廷燒制的。認為這類產品是因“花石綱”的需求或因營建“艮岳”而生產的。即存在著“官鈞窯”的概念。看來,這是建立在一個新近的研究成果基礎上的產物。本節的論述是想說明,對古代文獻的利用應該有所判別,后世的記載,尤其是以收藏為目的的記戟,并不能作為判斷當時歷史事實的依據,理清文獻發展的線索,認清一些觀點的形成過程和原因,才能使我們對鈞窯本身在其生產時期的客觀歷史地位做出正確的判斷。如果因為一、二條明清時期的文獻記載,就作為判定宋元時期鈞窯生產狀況的不可動搖的依據,尤其是再加入一些感情因素,無視考古發現等客觀事實的證據,那無疑將使我們的研究陷入抱殘守缺、故步自封的可悲境地。

2.20世紀50年代以來對鈞窯的研究

由于有古代文獻的記載,長期以來中國的許多學者一直堅守鈞窯宋代說。盡管日本學者在20世紀前半葉就提出了鈞窯始于金代之說,50年代,陳萬里、關松房等先生也曾提出過鈞窯始燒于金代的觀點,但由于其主要依據鈞州設立的時代和汝停鈞代的論據,沒有明確的考古依據,因此并未能產生較長遠的影響力。20世紀六七十年代,在禹縣和郟縣發現了唐代的花瓷窯址,由于這些黑瓷上的彩斑主要呈藍灰色和灰白色,與后來的鈞釉瓷頗有相似之處,因此被稱為唐鈞。于是形成“鈞窯始于唐,盛于宋。北宋徽宗時期成為御用珍品,并在禹州市東北隅古鈞臺附近沒置官窯……”“靖康之變,宋室南遷,官鈞窯停燒……到金元時代,鈞瓷又有了新的發展……”這樣的“經典”觀點,迄今為許多學者所信守。然而,多年來的考古發現中并無可靠的證據證明鈞釉瓷器始燒于宋代。目前所見有明確年代依據的考古材料最早的是金代的,而絕大多數都是元代的證據。尤其是元代,目前發現生產鈞釉瓷的窯場達數百個,遍及河南、河北、山西、山東、內蒙古等省區,完全不像一種為宮廷小規模生產的產品。另外,鈞窯生產一類陳設用瓷,有各式花盆、各種盆托、出戟尊等等,主要是各類花器,并在底部刻印有數字。這類器物傳統上被認為是宋代的產品,更有人認為是北宋末年徽宋朝花石綱的產物,將這類陳設器與一般的鈞釉器皿區分為所謂“官鈞窯”和“民鈞窯”。

然而,受文獻影響不太大的西方學者,從20世紀50年代起就開始對鈞窯,尤其是陳設類鈞瓷的生產時代產生疑問,并根據這些陳設瓷的器形和厚重的胎體,將其生產時期排定在元末到明初。這一觀點隨著時間的推移,在國際上正被日益增加的人群所接受。

隨著陶瓷考古與宋元明考古的快速發展,越來越多的考古材料被呈獻給研究者。然而人們卻發現可以證明鈞窯始燒于宋代的材料竟告闕如。目前大體可靠的考古材料只有一條,即洛陽發掘的北宋衙署中出士的一件鈞窯洗。近年來,關于鈞窯始燒年代討論的漢文論述接踵而至。李民舉對鈞窯陳設瓷進行了考證,認為其時代為元,甚至明初。羅慧琪也對鈞窯陳設瓷和鈞臺窯址花了大力進行整理排比,將陳設瓷的時代排定為14世紀晚期。余佩瑾將鈞瓷陳設類和器皿類器物作為兩類器物分別進行排比,認為陳設瓷生產于14世紀前半葉,而器皿類器物則始燒于金代后期。劉濤則將鈞窯統一作為一個概念廣泛收集了全國的考古材料,將鈞窯的始燒時間定在金代前期。這些論述中不乏精到的考證,又有考古材料的依據。然而其結論卻與某些文獻的記載和以往的傳統觀念大相徑庭,許多學者難以接受,使鈞窯成為中國陶瓷發展史中頗具爭議的一個學術焦點。

在古陶瓷研究領域,如何判定不同學術觀點的正誤,解決考古發現與古代文獻矛盾,通過對窯址進行發掘來印證是最具有權威性的。日益增多的對傳統觀念的挑戰和有強烈不同觀點的兩派意見,迫切地呼喚著新的考古發掘工作。這成為我們對鈞窯遺址進行一次認真的考古發掘的動因。2001年9月,為了弄清鈞瓷創燒的時間和探討鈞窯發生、發展、繁榮、衰亡的進程以及工藝發展的歷史,解決學術界的有關爭端和課題,經國家文物局批準,北京大學考古文博學院和河南省文物考古研究所聯合組隊,對鈞窯遺址進打了主動發掘。

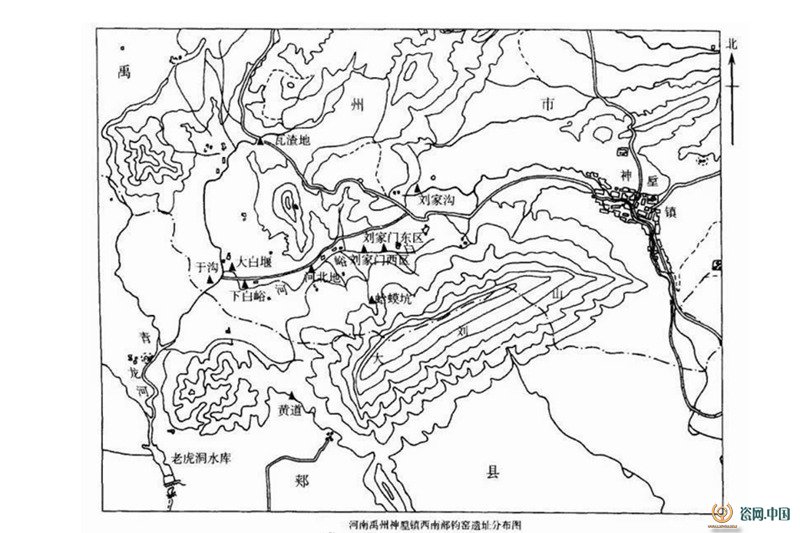

由于出土有陳設類鈞瓷,并且是最能說明問題的禹州市鈞臺窯址,現已成為鈞瓷研究所的轄地。這塊寶地已很難讓人染指了,因此我們只能另尋他處。根據明《嘉靖鈞州志》的記載:“窯,瓷窯在州西大劉山下,瓦窯在州西禁溝左右。”這是指出鈞窯產地最早的文獻材料,表明神垕鎮西南部的窯場應是鈞窯早期的中心窯場。20世紀60年代,故宮博物院曾對禹縣的古窯址進行過相當全面的調查,指出神垕鎮劉家門窯址的產品最精,時代最早。許多多次前往禹縣調查鈞窯遺址的學者也告訴我們,多年來窯址所遭受的破壞是很嚴重的。在目前條件尚允許的情況下,及時對神垕鎮的窯址進行考古發掘,是十分必要的。否則,隨著窯址的破壞,以后再解決這個問題就困難了,因此我們選定了這里作為發掘地點。鈞窯考古隊的田野考古工作自2001年9月始至2002年1月結來,總計三個多月的時間。

禹州位于河南省中部偏西的地區,地理上處于伏牛山余脈的淺山平原區。神垕鎮又地處禹州市的西南角,進入丘陵地帶。在神垕鎮的西南部,有一座較大的山從東北向西南綿亙于禹州與郟縣交界處,稱為大劉山,山的北坡下有一條小河自東向西流淌,地圖上查不到河的名字,當地老鄉稱之為白峪河或倒流河,此河最終流入汝河。

禹州市神垕鎮西南部的古代窯址是成組分布的一個瓷窯組群。在大劉山下,沿白峪河旁分布,每隔一二華里就有一個窯址,各窯址一般范圍不大,遺存的時代也比較單一,從早到晚延燒的窯址并不多。根據這一較特殊的情況,我們對相距不遠的4處窯址進行了發掘,分別為:劉家門東區窯址,劉家門西區窯址,河北地窯址和下白峪窯址。

在四個地點總計開挖探方和探溝29個,發掘面積650平方米。發掘中清理窯爐遺跡8座、石砌澄泥池3座、灶1座以及窯前工作場所5處。出土了大批瓷器和窯具殘片,總數約十余萬片,其中可復原器物數千件。在發掘中我們嚴格按田野考古學規程開展工作.發現的意義也此較大,因此被評為2001年度全國十大考古新發現之一。

二、發掘的主要收獲

在本次發掘中我們嚴格接田野考古規范操作工作認真、細致,因此發現清理的遺跡和遺物比較豐富。主要取得了以下幾方面的成果。

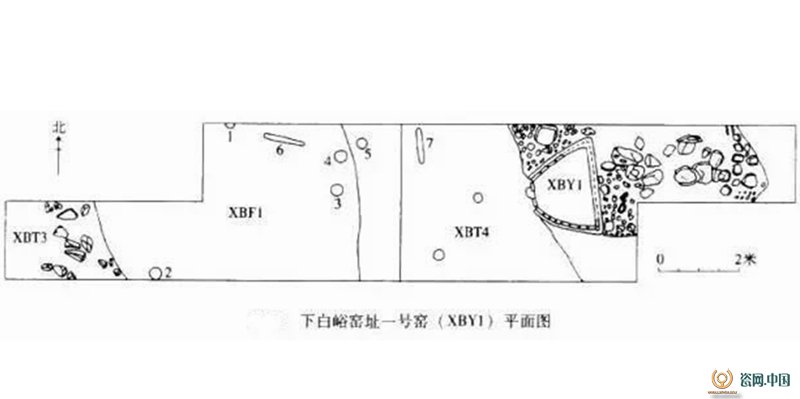

第一、本次發掘中清理出一批遺跡,重要的是發現清理的8座窯爐,其中5座保存相對完好。這5座窯爐分屬不同時期,各具特點,在北方地區窯爐發展序列中都具有較獨特的地位,為窯爐遺跡的研究提供了重要的新資料。如下白峪窯址中發現的中晚唐時期的窯爐采用了磚砌的建造方式,為磚砌淺火膛的窯爐,窯爐窄而長.由于窯爐是修建在河灘地上,在修建窯爐時,曾用河卵石對窯爐的基礎做過特別的加工。

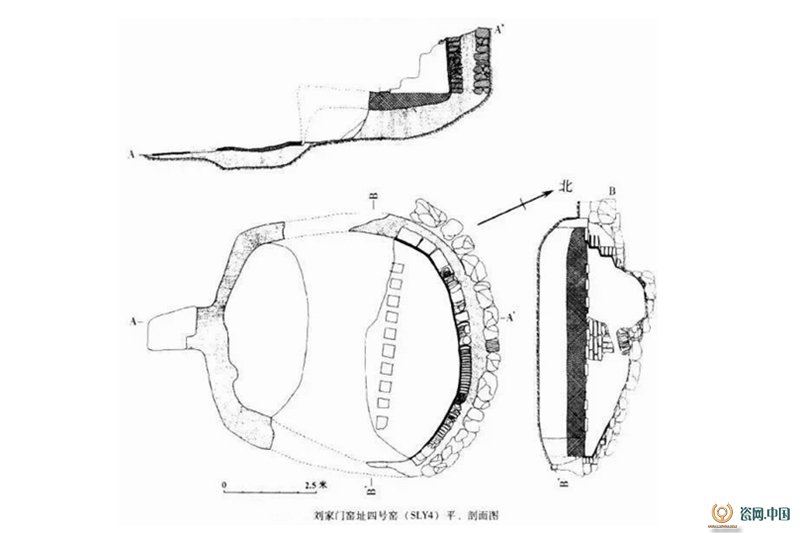

以往在研究北方地區窯爐發展史時使用的幾座唐代窯爐的例證均為非正式發掘的資料。這座窯爐是少數正式發掘清理的唐代窯爐,與2002年河南省文物考古研究所發掘鞏義黃冶窯清理的唐代窯爐的建筑方法和形制相同,彌補了唐代窯爐研究的資料缺環。在劉家門西區發掘的四號窯爐是磚砌深火膛的窯爐。Y4的燒結部分厚達30多厘米。說明這座瓷窯使用時的溫度是非常高的。

根據Y4的所在探方出土器物的情況,這座窯很可能是燒制白瓷的窯爐。這座窯爐的結構與1987年發掘河北磁縣觀臺窯址清理的Y2 - Y6一組窯爐的結構相同,說明其為一座使用煤為燃料舳窯爐。

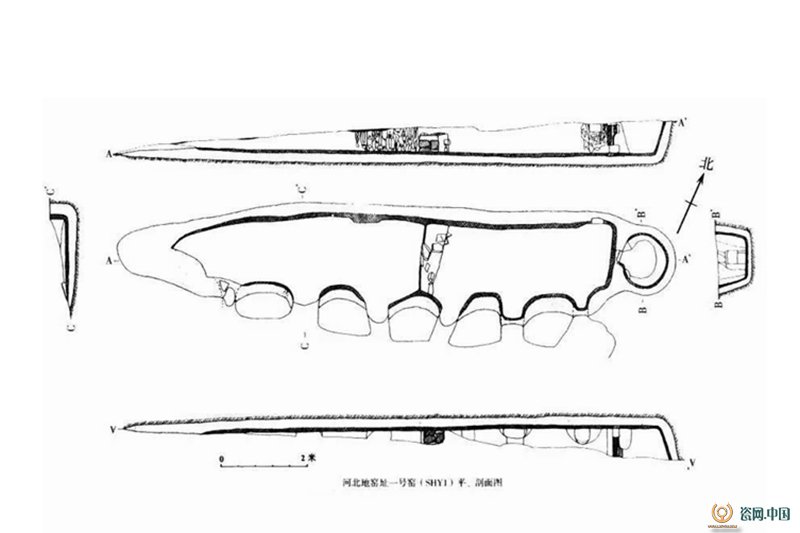

尤其值得注意的是在河北地窯址清理的一號窯爐( HY1),其時代約在北宋晚期到金代,是一座土洞式長條形分室式窯爐。HY1殘長12.92米,寬2.26米。窯室為長方形,中間以一道土石砌建的矮墻將窯室隔為前后室。在前、后室的南壁各開了3個添火孔,其中后室尾部的l號、2號添火孔尚保存有拱頂,以1號添火孔為例,長1.20米,寬0.88米,高0.35米。在窯底和添火孔中發現了大量的草木灰,證明HY1是以木柴為燃料的。在窯壁上涂抹有耐火泥,全部被燒結,局部被高溫燒烤得流淌下來并呈熘狀,證明窯室內的溫度相當高。窯尾部是一個圓形的大煙囪,以石砌小孔與窯室相連,煙囪的口徑1.10米,內壁的燒結層厚0.06米,證明了煙囪內的溫度也很高,應是此窯唯一的排煙道。HY1形制特殊,既不同于北方常見的饅頭窯,也不同于南方流行的龍窯。中國科學院上海硅酸鹽研究所李家治教授在了解了此窯的情況后,認為其在熱功上是合理的。應該是從前到后依次生火燒制,這樣有利于充分利用熱能,提高燒成溫度,是北方的窯工們借鑒南方龍窯的成功經驗,結合北方的實際情況的一種嘗試。我們在調查神垕鎮茶葉溝蛤蟆坑窯址時也發現了兩座類似的土洞式殘窯。同樣,2004年河南省文物考古研究所為配合制藥廠工程搶救發掘禹州市鈞臺窯址所清理的長方形窯爐也與HY1的形狀結構大體相同。表明這種窯爐在鈞窯中絕不是孤例。HY1的清理為北方地區燒瓷窯爐發展史的研究提供了新的資料,填補了一項空白。

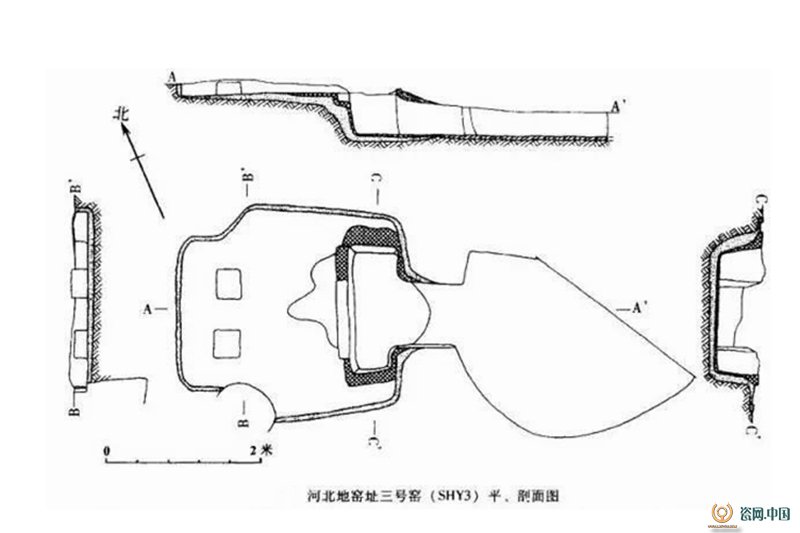

河北地發現的三號窯爐HY3,時代為元代,也星一座土洞式窯爐,平面近方形,由窯前工作面,進風道、火膛、窯床和煙囪構成。總長3.72米,寬2.90米。窯的整體,包括窯前工作面都是在生土中挖建的,長形進風道,后接長方形火膛,深0.56米,火膛內發現大量柴灰和碳屑,證明仍以木柴為燃料。進風道與火膛部有厚0.07米的被燒結成青磚狀的硬結面。窯床呈橫長方形.通過3個排煙孔與后邊的抹角長方形煙囪相連。HY3仍屬北方的饅頭窯系統,但有大而深的火膛。青灰色的燒結面表明此窯主燒還原火焰。在北方地區已普遍采用煤為燃料的元代,鈞窯仍以燒柴為主,這大約與鈞窯特定的燒成氣氛和曲線有關。

在劉家門東區窯址,我們還清理了3座石砌澄泥池。其中2號、3號澄泥池直接相連,1號澄泥池也僅相隔2米余,地層上屬于同層。可見這3座澄泥池應為一組。以1號澄泥池為例(Cl),其先在生土上挖坑,然后用大塊規整的石塊砌幫、鋪底、十分堅固。C1的形制近方形,長3.20米,寬2.00米,殘高1.80米。這樣一組3個澄泥池的清理,對于我們研究窯場當時的生產規模以及其組織形式無疑是十分有價值的。以前也曾在其他窯址清理過澄泥池,既有磚砌,也有石筑。而神垕鎮地處山區,所以因地制宜地使用石塊砌建澄泥池應是最佳選擇。

第二、在下白峪窯址發現了中晚唐時期的遺存,清理了一座窯爐,出土了大量瓷片和窯具。出土瓷片的主要是三個相互疊壓的自然層。經過整理,也有可能進一步分成中唐和晚唐兩期。總體上看,唐代的產品主要是黑瓷和青瓷。相當部分的黑袖器物上怖有加飾的花斑。花斑的顏色有灰藍、灰白和灰黃等多種。特點是施彩的器物多,花斑面積大,彩斑的顏色鮮艷多變。出土的黑釉腰鼓器形巨大,制作精良,釉色勻凈,花斑艷麗。在中晚唐時期的同類產品中可算是上乘之作。盡管文獻上有“不是青州石末,即是魯山花瓷”的記載,但神垕唐代花瓷的質量,應該不在魯山段店窯之下。結合磚砌窯爐的發現,表明神垕的制瓷業在生產之初就具有較高的水平,為后來的鈞瓷的產生和發展奠定了堅實的基礎。然而,在下白峪窯址未發現連續生產的宋元時期的遺存。盡管在我們調查的大白堰窯址同時發現了唐宋遺物,但唐代的地層與宋代的地層之間有約2米厚的自然層間隔,看不出有連續生產的跡象。在神垕鎮西南部也未見明確的北宋早中、期的遺存。這表明,整個這一地區的窯業生產在晚唐以后曾有長時間的停頓。因此,盡管有些花瓷斑片的呈色與鈞釉瓷,尤其是元代的鈞釉瓷十分相似。但將唐代的黑釉花瓷與晚期的鈞釉瓷直接聯系起來,仍顯過下牽強。

第三、通過發掘大體可以確認在禹州市神垕鎮西南部的古窯場中,鈞釉瓷器的生產大體始于北宋末期(北宋徽宗朝)。主要證據有:

1.地層出土的紀年材料。早期階段的代表地層有劉家門DT3第⑧、⑨兩層和DT2的第④層。在DT3⑦層中出土了大量的“崇寧通寶”銅錢,而DT3⑧層中出土了北宋的“元豐通寶”銅錢。表明⑧、⑨兩層的時代晚于宋神宗元豐年間(1078-1085年),但早于北宋末期。

2.對比出土器物的地層,可與汝窯天青釉瓷燒造區的許多器物對應,也可以與浙江慈溪寺龍口南宋初期的器形對應。可資比對的還有一些墓葬出土的材料。同時,洛陽北宋衙署出土的鈞瓷碗也是一例明證,表明到北宋末期鈞釉瓷器已經產生。

3.工藝上的證據。劉家門窯址早期地層出土器物所表現出來的一些工藝特征十分具有時代性,對判斷鈞窯的始燒時代具有重要意義。鈞窯創燒之初有三項工藝應引起我們的注意,即覆燒工藝、滿釉支燒工藝和厚釉工藝,這些工藝特征都具有重要的斷代意義。

覆燒工藝。在劉家門最早的地層中出土了盤形支圈,這是覆燒用的窯具。由于出土的數量不多,推測其尚處于使用的初期,而且是用于少量白釉器的裝燒。根據現有的考古材料,覆燒方法出現于北宋后期(約始于北宋神宗朝),并迅速流行。以往認為,覆燒方法在北宋中期首先在定窯創始,覆燒用的支圈有多種,這種盤形支圈是在覆燒工藝成熟時期的工具,出現較晚。然而,確切的考古材料并不支持定窯開創覆燒方法的說法。目前可靠的最早使用覆燒法燒制的定窯器物的考古材料是江西波陽政和元年(1111年)施氏墓中出土的白瓷碗、缽,而青白瓷器使用覆燒工藝的資料要明顯早于定窯。在北方地區,河北磁縣觀臺窯使用支圈覆燒的時代也可早到第二期前段,即北宋神宗、哲宗朝時期,根據磁縣觀臺窯分期結果,盤形支圈出現稍晚.其出現于北宋末到金前期的第二期后段。覆燒工藝產生于北宋中后期,大體差肩于用煤燒瓷技術出現的時間,但傳播很快。到北宋末期,在北方廣大地區,包括定窯、磁州窯和當陽峪窯,南方的景德鎮和四川等地都普遍使用。劉家門窯最早地層中出土支圈,與河南中西部地區窯場北宋晚期使用覆燒工藝的趨勢是一致的。

滿釉支燒工藝。這種方法在當時最受推祟的汝窯中率先使用,而且使用十分廣泛,磁州窯等北宋后期的一些精品器物上也使用這種裝燒方法,無疑這是一種燒制高檔產品的方式。其出現的時間大體在北宋神宗朝以后,流行于北宋末,以汝窯為代表;南宋時的南宋官窯和越窯都曾廣泛使用,但這種工藝一直到元代仍然在一些仿古瓷和禮制性高檔用品上使用。因此,這種工藝在鈞窯的最早使用時問與汝官窯的燒制期一致,但金元時一直續用。

青瓷的厚釉工藝。這是北方地區制瓷業在北宋晚期的一項重要的技術創新,也是最重要的一項。這項工藝要求先將器物素燒,然后多次施釉,再進行釉燒。據現有材料,可認定其是在汝窯首創,2000年河南省文物考古研究所發掘了天青釉汝瓷的中心燒造區,該區的燒造歷史應為從宋神宗元豐年間到北宋末,發掘者將此區的出土物分為三個階段。在第三階段的地層中開始大量出土素燒器物。由此可證,這種厚釉工藝的出現應在北宋徽宗朝時期(1100一1125年)。在天青釉汝瓷生產區以外的窯址周邊區沒有發現使用厚釉工藝的跡象,即在相應的地層中未見素燒坯件,表明這種技術在當時可能還是有所保密的。劉家門鈞窯在創燒的第一期前段就采用了這種工藝,應該是學自汝窯。如果這種工藝為官窯所用并有所保密,鈞窯學習了汝窯的這種工藝這兩點都成立,則其暗示了早期鈞窯的性質。在寶豐清涼寺汝窯遺址,天青釉汝瓷燒造區停燒以后,周圍地區仍然繼續生產,但在第四期金代的地層中并不見素燒器,直到屬于元代的第五期才再次出現素燒器和鈞瓷,說明汝窯使用厚釉工藝的時段很短。其再次使用厚釉工藝是為了生產鈞瓷,是受到鈞窯的影響。有學者認為中國青瓷發展的線索為:以浙江地區越窯為代表的早期南方青瓷影響了北方的耀州窯,耀州窯影響了汝窯,汝窯和北宋官窯產生了質的變化,即厚釉青瓷產生了;汝窯和北宋官窯的工藝傳回南方,也引起了南方青瓷生產發生質變,南宋官窯和龍泉窯代表了南方對厚釉工藝的繼承和發展。北方地區一直堅持厚釉生產工藝的窯場就是鈞窯,但其最初應用厚釉工藝是受到了汝窯的影響,出現的時間應差肩于汝窯,這也為早期鈞窯的斷代提供了依據。