1918年華北地區大旱。河北農民在抗旱打水間,無意中發現了宋代鉅鹿古城,這座古城于北宋大觀二年(公元1108年)因黃河泛濫被淹埋。農民在古城遺址中挖出陶瓷器和鐵器,很快這些器具流入北平的古董廠肆之中,被古董商販關注,并隨后蜂擁而至,早期的精美完整器物多流出海外。1920年天津博物院對鉅鹿古城進行了調查。美國學者赫布遜(R·L ·Hobson)首先依據較科學的考古研究方法,指出此類產品和文獻記載的“磁(州)器”非常接近,且并非僅燒造于宋代,也并非僅古代磁州一地燒制,因而給這類陶瓷器命名為“Tz’u –Chou Type Wares”。因當時調查的這類瓷器燒造區域主要集中在古代磁州范圍內,所以海內外學界對其開始以磁州窯為名,廣泛關注此種風格的器物。而國內古陶瓷研究界更習慣將與此相近的工藝和時代器物通稱為磁州窯系。

在所謂磁州窯類型瓷器中,有一類特殊產品,這類產品的窯址1933年,就被當時在華的煤業合資機構中福公司的英國人司瓦洛(R·W·Swallow)、瑞典人卡爾貝克(Orvar·Karlbeck)進行挖寶式發掘,因這處窯址位于焦作修武縣境內,所以他們稱此窯為焦作窯(Chiao Tso),1943年,卡爾貝克將調查報告發表,記載古窯址位于離焦作鎮北部約四里的“Potter’s Valley”(瓷谷)。當年挖掘所得陶瓷資料標本,后分別收藏于英國不列顛博物館和劍橋大學博物館內。

當陽峪窯址

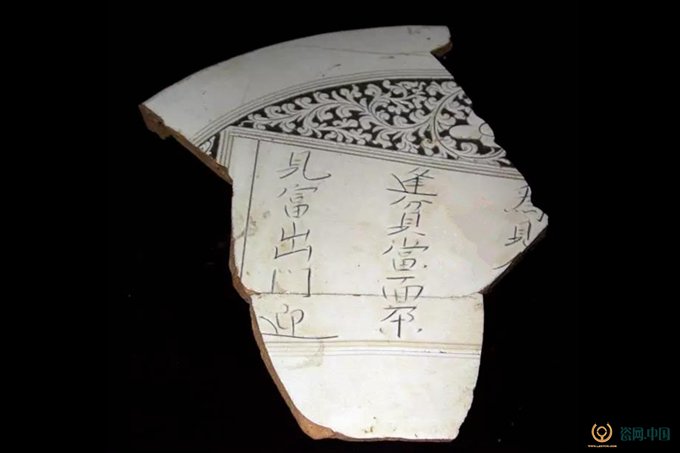

因他們的行為也使得當地居民從以前的零星撿挖,變為大量挖掘,精美的陶瓷標本和殘件也隨之流入廠肆,這時候鉅鹿古陶的熾熱還正在燃燒,所以這些較鉅鹿古陶更為精美的標本一經發現就被靈敏的古董商販注意,同時也被學術界關注。1941年日本古陶瓷學者小山富士夫,到中國旅游,在北京聽到了古董界討論有一個叫做“當陽峪”的瓷窯存在。后小山氏根據卡爾貝克的報告和其所見標本材料對“焦作窯”進行了細致的分析考證,并稱此窯為“修武窯”。1958年,長谷部樂爾在文章中明確描述了“修武窯”的裝飾風格及技法。當時流入北京古董廠肆中的這類器物、標本,工藝非常精湛。陳萬里1951年調查了平原省新鄉地區焦作修武縣當陽峪村的窯址,并云:“碎片而能賣錢,我于北方,除當陽峪外,還未曾見過呢。”陳氏并認為“當陽峪窯的作品……我以為在黃河以北的宋瓷,除了曲陽之定,臨汝之汝以外,沒有一處足與當陽相媲美。磁州的冶子窯以及安陽的觀臺窯(在漳河兩岸)終遜當陽一籌。”自陳氏之后,葉喆民、傅振倫、路易·艾黎等國內外學者都細致記錄過當陽峪的情況,隨后部分學者及焦作當地的文物工作者、古陶瓷愛好者還做了工藝的分類及其他相關研究,為當陽峪窯的系統全面研究提供了極寶貴的材料。

在相當長的一段時間內,學界都以磁州窯系陶瓷統論華北諸窯的器物,但早在1954年陳萬里就明確在文章中指出:“把凡與磁州窯風格相近的東西,一概稱之為‘磁州窯型’的瓷器。這種含混牽強的提法,與實際情形有很大的出入。”陳氏此文中所示之意,就是希望學界能在研究磁州窯的同時也多注意一下,河南修武當陽峪窯、河南登峰神前窯(今曲河窯)、河南禹縣(今禹州)扒村窯等其他諸窯。

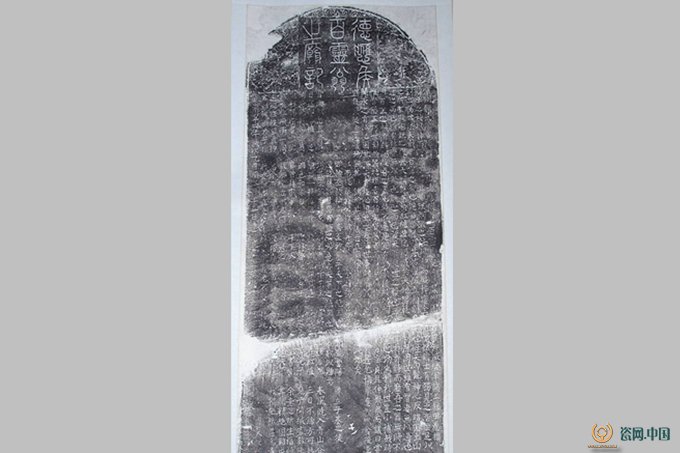

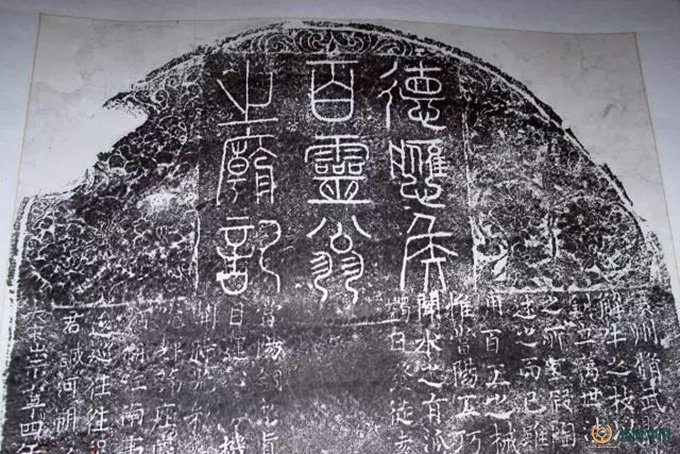

當陽峪窯神碑

關于當陽峪窯,除了其制品極精美外,還有更重要的就是,在窯址附近發現有北宋崇寧四年(1105年)“德應候百靈翁之廟記”碑一通,此碑明確記載了宋代當陽峪窯“當陽工巧,世利茲器,埏埴者百余家,資養者萬余口”的繁榮景象。當陽峪窯,1981年,新鄉地區文物管理委員會調查,該遺址位于修武縣城西北六十里的當陽峪村。東西長約二千米,南北寬約一千米。實際上當陽峪村就地理位置言,從焦作出城區向北約4公里就到遺址所在地。整個焦作行政區內星散分布著大量瓷窯遺跡,這些遺址應該同屬于當陽峪窯群,目前已經調查發現確認的古瓷窯遺址如下:當陽峪窯、柏山窯、白坡窯、店后窯、石碑巖窯、恩村窯、定河窯、東王封窯、西王封窯、東于村窯、周窯瓷窯、李河窯、牛莊窯、東孔莊窯、許河窯、礦山窯、李封天目瓷窯、高窯河瓷窯、北業窯、東張莊窯、清化窯、南坡窯、張山街窯、狼坡窯等。

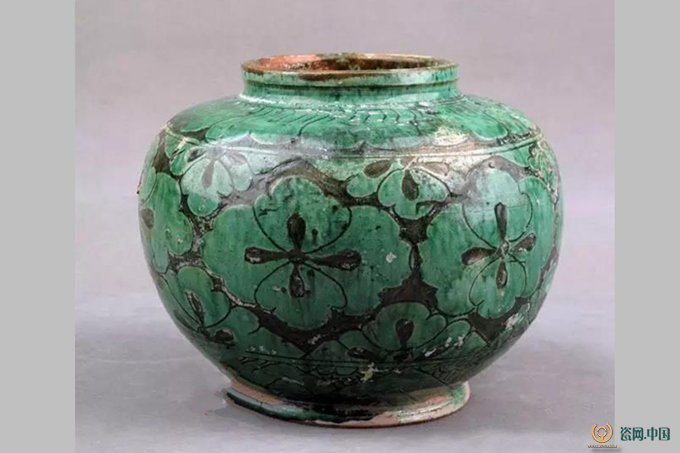

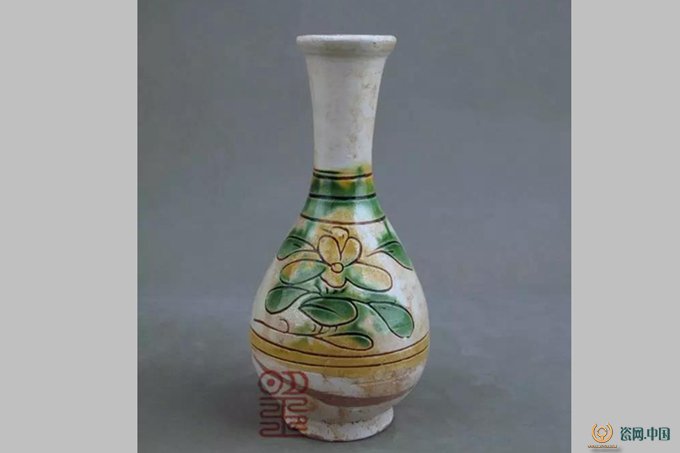

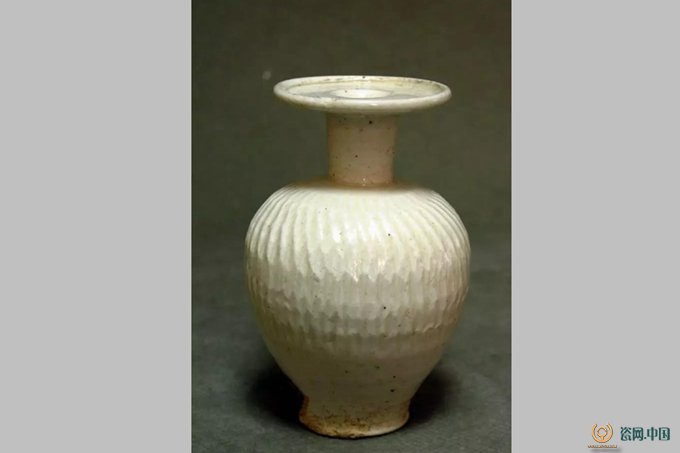

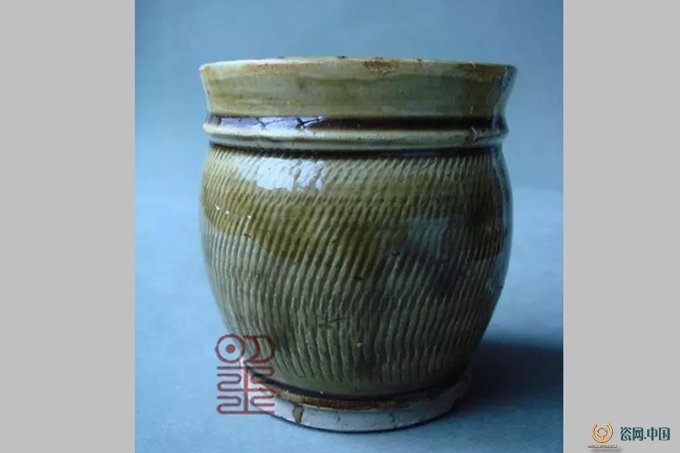

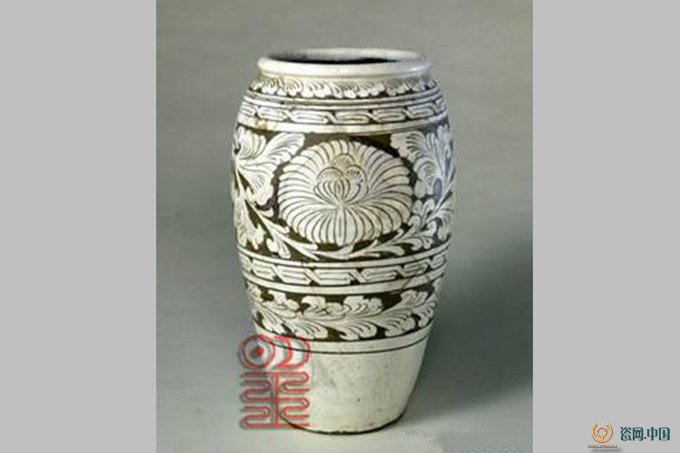

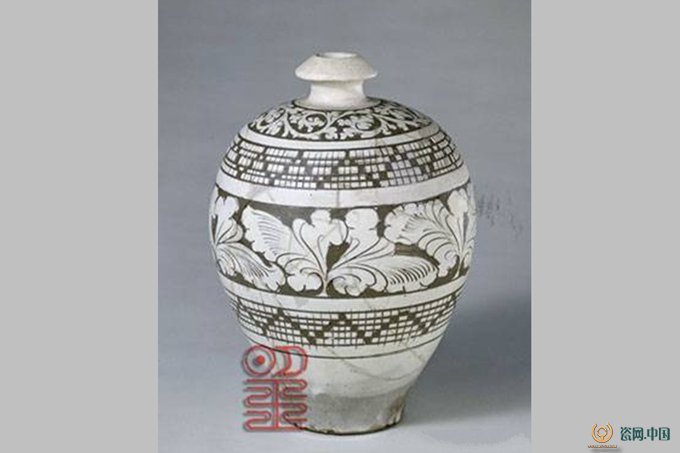

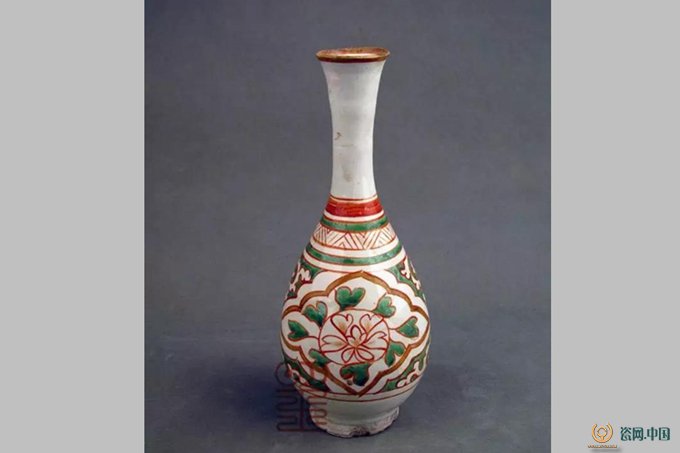

當陽峪窯制品標本近些年隨舊城改造,道路施工,在河南及周邊區域多有出土,品種幾乎涵蓋宋金之際所能見到的各個門類。就實際標本資料觀察品種大致如下:黑釉(含天目窯變)、褐釉、綠釉、白瓷(分白胎和化妝土白瓷兩類)、柿釉(亦稱紫定色)、鈞類乳濁釉、刻花、劃花、線刻、剔花(含白剔黑、黑剔白)、跳刀、紅綠彩、粉繪、白地黑花、淋粉、絞胎、三彩、孔雀藍釉等。

因早年關注度不夠,當陽峪窯器物流失嚴重,散見于國內及世界各地的公私博物館中。且這些藏品長久以來在展示和出版物中多被標注為磁州窯或磁州窯系,明確標明為當陽峪窯者鳳毛麟角。因此就所見出土標本材料和部分館藏當陽峪窯器比對做如下研究。

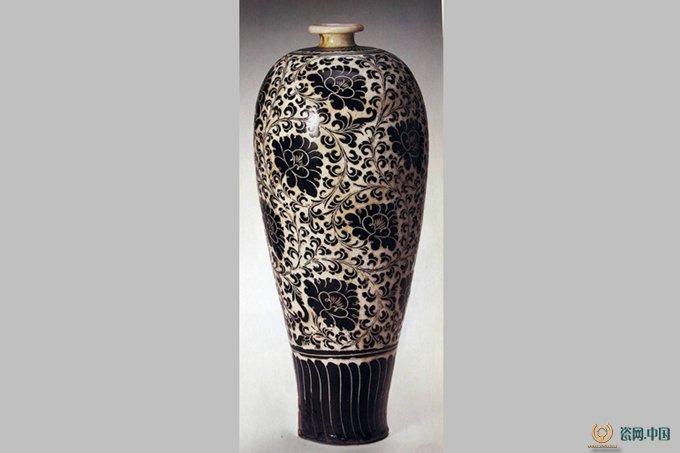

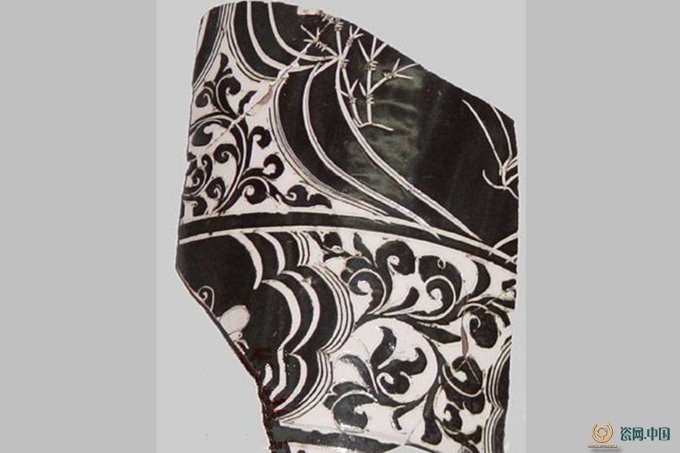

美國芝加哥藝術博物館藏白地剔黑纏枝花梅瓶(當陽峪窯)

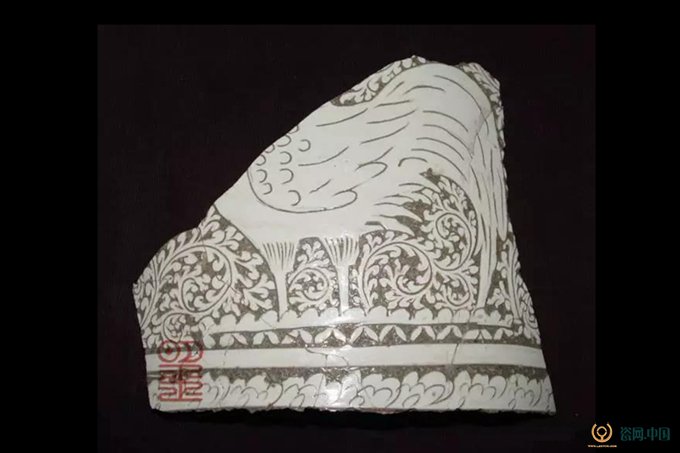

12世紀初,此瓶形體碩大,通體使用白剔黑工藝,花卉紋流暢,紋式精美。白剔黑工藝,是先在胎地上打白色化妝土的底子,然后再罩黑粉,后用硬制工具將輪廓線外的黑粉剔去露出白化妝土地形成白地黑花效果。

2000年河南省新鄉市城里十字工地出土兩塊瓶腹部標本

2004年前后河南省新鄉市城里十字工地出土梅瓶口肩部的標本,這幾塊標本與此芝加哥梅瓶極其相似。

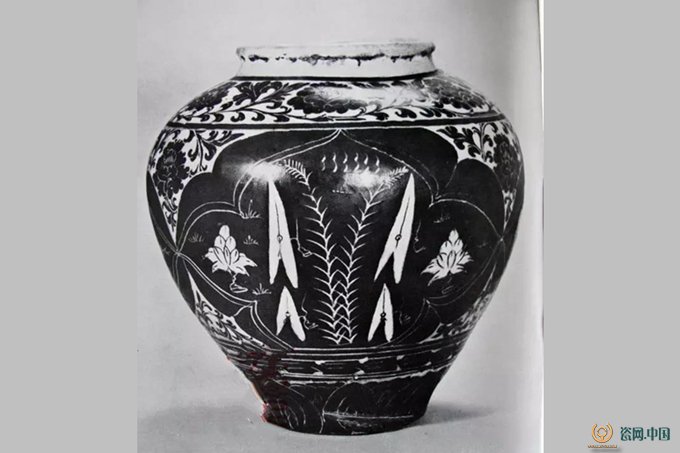

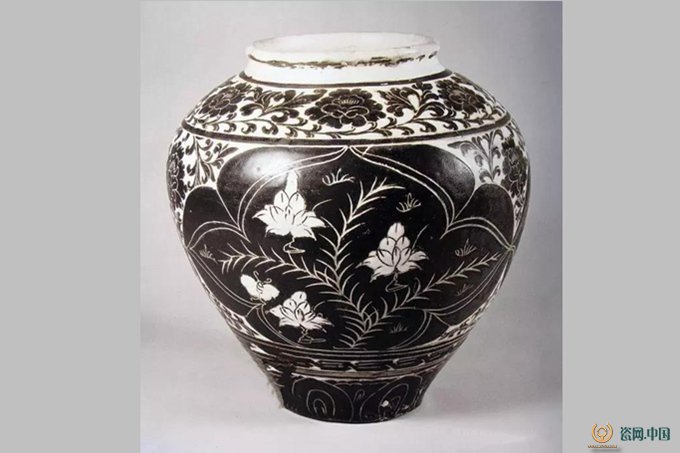

日本細川家藏黑地剔白開光禽鳥花草紋罐

12世紀初,此罐早年流失日本,一直為細川家永青文庫珍藏,20世紀40年代,小山富士夫就判斷其為修武地區燒造,而非磁州器。

此罐工藝為先在胎地上打白色化妝土的底子,然后再罩黑粉,后用硬制工具將輪廓線內的黑粉剔去露出白化妝土地形成黑地白花效果。與芝加哥那件梅瓶工藝處理手法剛好相反。

2002年河南省新鄉市城里十字工地出土一塊器腹部標本,黑地剔白鹿紋,工藝嫻熟,紋樣精美,同細川家之罐明顯為同一類器。

2006年獲嘉縣舊城改造出土一塊黑地剔白花器底標本,殘留圖案紋樣和細川家之罐腹部的多瓣花如出一轍,此更能肯定,小山富士夫早年之判斷不謬。

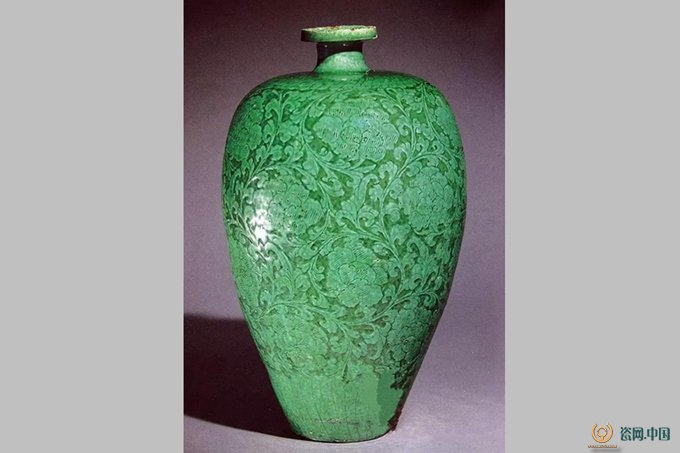

英國不列顛博物館藏綠釉白地刻牡丹花紋梅瓶

12世紀初,此器工藝為胎地著白化妝土,然后剔地展現起突感的花卉紋樣,最后罩綠玻璃釉成品,紋飾精美,立體感強,同類產品在磁州觀臺地區也有燒造,但兩者相比,觀臺制品的精細程度遠遜于當陽。

1997年河南省新鄉市西大街工地出土一塊器腹部標本,胎色白地剔花綠釉,工藝精細,與不列顛博物館藏梅瓶極近。

望野博物館收藏一件12世紀中前期紅陶地剔刻團花紋綠釉罐,工藝手法和前揭器相同,此罐采集于焦作地區。

海外藏白地剔刻花卉紋研磨器,12世紀初:此器胎地著白化妝土,然后剔地留白成胎色與化妝土對比的特殊效果,罩透明釉成器,剔刻工藝精細,花卉紋飾流暢灑脫。

1996年新鄉東大街舊城改造工地出土胎地剔白殘件標本,此物工藝、造型和前揭器完全相同,可確認同出一窯。

1999年新鄉城里十字舊城工地出土一塊標本,此標本白地剔黑,器物造型和前述兩者相同。且紋飾圖案又極近于細川家之罐的口部。由此可以推想這些器物的燒造窯口是有關聯的。

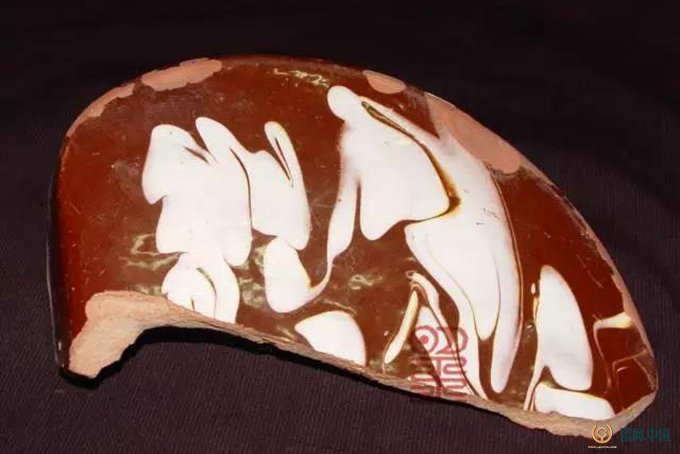

日本大阪市立東洋陶瓷美術館藏柿紅地篦劃花束蓮紋白口碗, 12世紀初

此類器物存世少,其工藝是胎地著白化妝土,再罩紅色鐵粉,然后用硬質工具篦劃出花卉圖案,加透明釉成器,鐵粉色紅,成品色近似柿釉。

2006年新鄉城里十字舊城工地出土一塊柿紅地篦劃花束蓮紋碗標本,與前揭大阪市立東洋陶瓷美術館所藏,工藝紋飾完全一致。

法國吉美博物館藏三彩花卉紋圓枕,12世紀前期。

日本東京國立博物館藏三彩花卉紋圓枕,12世紀前期。

這類器物學者多論其為宋三彩,就現有的考古材料和標本比對,有相當一部分器物的燒造時代應該是金,且燒造范圍廣大,華北地區諸窯都有制做,整體比較,當陽峪窯因剔刻工藝成熟,所以有剔刻處理的三彩器也較其他窯場精細,且剔刻紋樣的圖本可以在其他器物上找到參考。

望野博物館藏三彩花卉紋長徑瓶,12世紀中期。

以白色化妝土透明釉為底色,局部刻劃花卉點染黃、綠彩,整體器物素雅,是當陽峪窯三彩的特色,此器采集自獲嘉地區。

日本京都國立博物館藏剔刻花卉紋束腰方枕,12世紀初。

日本私家博物館藏剔刻花卉紋八角枕,12世紀初

日本私家博物館藏剔刻花魚藻紋圓枕,12世紀初

日本出光美術館藏剔刻花卉紋圓枕,12世紀初

這幾方枕是日本眾多藏枕中較精的幾件,它們共同的特點是化妝土色極白,剔刻工藝流暢,造型簡潔大方,與其他化妝土白瓷及剔刻花器共陳一處時,鶴立雞群。具有與磁州及其他窯場完全不同的風格。此類器物在灰黃色有雜質的胎地上著化妝土,剔刻花后罩透明釉成品,潔白。

1999年輝縣、獲嘉分別發現兩塊化妝土白瓷剔刻花枕標本,胎色灰黃有雜質,化妝土色潔白,剔刻花精細,與前揭四枕一致。

河南獲嘉縣舊城出土白地剔雄雞花草紋筒式罐標本(當陽峪窯)

2001年河南獲嘉縣舊城還出土過白地剔刻雄雞花草紋筒式罐標本一塊,此器與前揭品形制雖不同,但工藝技法和花卉圖案與前述枕及標本極相似。剔刻花魚藻紋圓枕,小山富士夫1944年著《宋磁》(聚樂社出版),就對其有過嘉賞。

日本東京國立博物館藏跳刀紋蓋罐

跳刀紋

12世紀前期,跳刀工藝,是先在胎地上著白色化妝土,后涂黑鐵粉,置陶車上,高速轉動時硬質工具頓跳接觸器表,形成點裝紋飾,最后罩透明釉成品。此類器物工藝技法復雜,河南的扒村窯、窯溝窯、段店窯及臨近焦作的山西窯場都有燒制,但以當陽峪窯工藝為最精。

望野博物館藏黑地跳刀紋缽(當陽峪窯)

望野博物館藏白地跳刀紋盤口瓶(當陽峪窯)

望野博物館藏白地跳刀紋盂(當陽峪窯)

望野博物館藏褐黃跳刀紋筒式罐(當陽峪窯)

望野博物館藏黑彩開光花鳥紋加黑地跳刀筒式罐(當陽峪窯)

從1990年起在豫北地區,尤其是新鄉、獲嘉、焦作大量發現跳刀類器物標本。當陽峪窯跳刀紋除黑跳刀外,還有白跳刀、黃跳刀、白地黑花組合跳刀等,尤其是白地黑花組合跳刀,是在白地黑花器物的口部再組合加飾跳刀工藝,極大的增加了制做難度,但同時展現了不同常類的獨特藝術效果,此類制品在河南地區有零星標本出土,但完整器僅見本文所揭這一件。

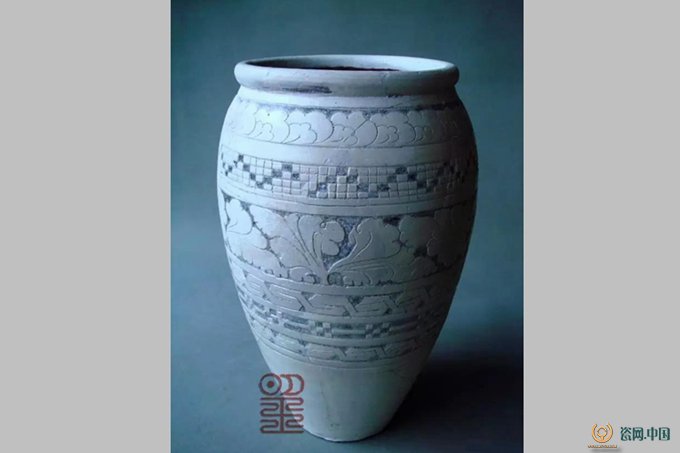

故宮博物院博物館藏白地剔刻花缸,12世紀初。

故宮博物院博物館藏白地剔刻花罐,12世紀初。

故宮博物院所藏這兩件剔刻花器是目前最明確標明當陽峪窯的制品。早年故宮博物院的學者曾調查過當陽峪窯址用所采集標本比對確認了它們的產地。

1998年河南新鄉舊城出土白地剔刻花卉紋罐底部標本,可以確認此罐的剔刻工藝和故宮所藏器相近,只是更顯精細。

望野博物館藏白地剔刻花缸,此缸采集與焦作,可為當陽峪窯制品新證。

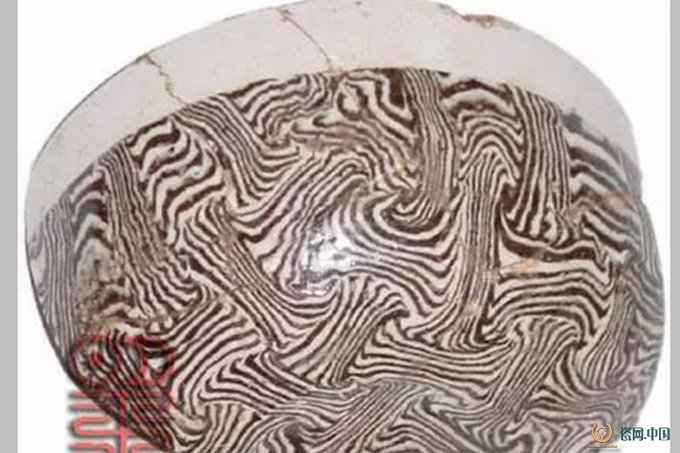

故宮博物院博物館藏絞胎罐,12世紀初

河南焦作出土絞胎麥穗花標本(當陽峪窯)

河南焦作出土絞胎席紋缽標本(當陽峪窯)

絞胎,是創燒于唐代的一個陶瓷品種,它的出現應是借鑒天然石紋或生活中的一些不同顏色的東西交融而出現不同顏色變化而得來的。埃及地區在公元前1000以前就有絞胎玻璃品的制做,所以不能排除此類中國制品和中西交流有關。所謂“絞胎”,就是將白、褐兩種顏色的瓷土相間揉和在一起,然后搓捏、拉胚,制作成型;于是瓷胎上就出現了白褐相間的紋理。然后再施透明釉焙燒而成。有的玻璃釉有一定的顏色,所以又有綠釉絞胎、黃釉絞胎等品種。由于絞揉的方式不同,紋理變化多端,或如木紋,或如鳥羽,或如編席,或如行云流水,或如朵朵鮮花,其中最特殊的一種絞揉紋理是寫意繪畫藝術圖案,如人物或山水,這類用絞胎工藝處理的繪畫藝術圖案作品存世較少。華北地區較多窯場,都燒造絞胎器,但是就目前所見當陽峪窯器物無疑為上選。近二十年來絞胎器物和標本有較大量出土發現。1992年焦作地區發現的標本,較典型的反應了當陽峪窯絞胎器的面貌。

河南博物院藏黃赫彩黑花淋粉鹿猴紋虎枕,12世紀前期。

此枕1968年修武縣李固村采集,可以確認為當陽峪窯制品。這類形制的虎枕,在山西及河南諸窯都有燒造,工藝及藝術風格略有不同。河南博物院藏虎枕,枕面的猴子樹木是黑鐵粉繪后刻線,鹿用赭粉勾繪。奇特之處在于,鹿、猴身下的山石崖壁是用淋粉工藝處理的,更顯生動。

1993年河南獲嘉縣舊城出土黑彩雀鳥紋淋粉標本

就形制弧線及標本尺寸推斷,此標本應該也是虎枕枕面,黑鐵粉勾繪立于蓮梗上的雀鳥,羽毛有劃刻,蓮梗下的水面也是用淋粉工藝實現的。由此可以確認這類組合淋粉工藝的虎枕在當陽峪窯的燒造品并非少數。

焦作市博物館藏黃彩黑繪虎枕

12世紀中期,此虎枕同類型器物標本筆者在焦作柏山地區的窯場遺址見到過,因而可以確認其燒造地應該是柏山窯,柏山地區制品就標本看以淋粉為最大宗。

河南焦作柏山出土紅陶地淋白粉圓枕標本(柏山窯)

河南焦作柏山出土紅陶地淋白粉盒蓋(柏山窯)

紫微堂博物館也收藏有一件黃彩黑繪虎枕,12世紀中期,據調查亦來自焦作地區。

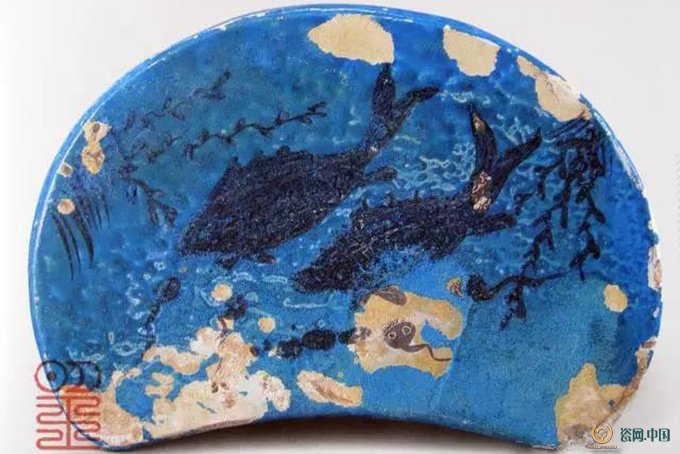

晉陶齋藏黑彩孔雀藍釉魚藻紋圓枕,12世紀中期,據調查出自山西晉城地區,但此類孔雀藍制品標本在柏山窯址也有發現,因而疑此類器物為柏山窯燒造。

焦作市博物館藏剔花黑彩繪赭粉筒式罐12世紀前期。

此筒式罐為早年焦作當陽峪窯址附近采集,罐體有剔刻花,花蔓為當陽峪窯典型風格;在中心開光位置黑彩勾葉中間點赭粉花頭。剔刻繪畫工藝組合巧妙,為其他窯場所未見。

望野博物館藏黑彩繪赭粉花碗,12世紀前期,也采集自焦作地區,碗心黑彩赭粉花與焦作市博物館藏剔花黑彩繪赭粉筒式罐相同,可以確認兩者同為一地燒制。

日本兵庫縣白鶴美術館藏黑釉鐵銹斑盞,12世紀中期。

此類黑釉鐵銹花器物,日本學界以其不同于建窯制品,而名其為河南天目,就近些年來所見之城市遺址標本和考古材料,華北地區尤其河南之黑釉窯變器燒造地域廣泛,制做水平精良,頂尖作品的藝術水平絲毫不下于建窯器。其中當陽峪窯是黑釉窯變主要燒造地之一。

望野博物館藏黑釉鐵銹斑盞,12世紀中期,采集自河南獲嘉,與白鶴藏器工藝造型,鐵銹斑色變相近,可基本判定為同類。

望野博物館藏窯變兔毫盞,12世紀前期,出自焦作地區,釉水整潔,口沿黑線,上壁成柿紅色,盞心黝黑,外沿成放射形纖細兔毫,紅黑過渡自然,代表了當陽峪窯兔毫盞的不俗水平。

日本東京國立博物館藏紅綠彩牡丹紋碗,金代

此碗據資料記載,為19世紀初葉采集自河南焦作清化鎮,碗底有“泰和元年(1201年)二月一五日記押”,日本學界將此器視為當陽峪窯紅綠彩(赤繪)的標準器。自1990年起筆者細致調查了華北地區幾十座城市遺址的紅綠彩瓷器,就大量標本觀察可以確認當陽峪窯紅綠彩制品繪畫工藝精湛,色彩鮮艷,整體水準遠高于觀臺窯制品。

望野博物館藏紅綠彩花卉紋長徑瓶,12世紀末—13世紀初

望野博物館藏紅黃彩荷花紋碗,12世紀末—13世紀初

望野博物館藏紅綠彩出筋葵口盤,12世紀末—13世紀初

分別采集自新鄉、獲嘉,從繪畫工藝和用彩可以確認為焦作地區產品,同類風格及繪畫用彩水平的制品,觀臺窯發掘時未見。

綜上所述,可以發現河南焦作當陽峪宋金窯場,規模龐大,工藝品種繁多,制做水平高超。加之此地經沁水可以直通黃河,轉汴水入京都汴梁。所以這一窯場的制品當時應該有相當數量的器物供應都城,是首都居民熟見之物,因都城有可能是它最大的消費地,為滿足高端市民需要,所以它才會在同類工藝狀態下而制做水平遠高于它窯。