2020年10月24日,在汝州市文物局三樓會議室召開了“文物保護工作座談會”。市文物局領導:李宗武、楊建輝、劉朋展、李亞斌;市有關局領導:丁忠誠、胡海偉、尚自昌;市文化界民間人士:郭鴻志、楊占營、劉占江、楊光照、楊小檉、姚國旗、郭廣杰、丁關海,以及文物局相關人員共28人參加了會議。

會上,文物局局長李宗武,重點介紹了近年來汝州市重點項目施工現場文物考古發掘開展情況,以及存在的問題和解決方案意見。會后,與會人員集體參觀了張公巷瓷窯遺址考古發掘現場。李宗武局長對張公巷瓷窯遺址的發現、發掘過程、發掘進展,以及現階段所取得的成果進行了詳細講解。

現根據李宗武局長現場講解記錄,以及在現場采集到的一些圖片信息整理如下,旨在讓大家對張公巷瓷窯遺址有一個更全面的了解和更深刻的認識,相信對進一步揭開張公巷瓷窯遺址神秘面紗會起到一定作用。

張公巷,其名由來已久。因明代萬歷丁丑科進士、汝州籍名吏張維新常過往于此巷而得名,而今張公巷瓷窯遺址所處位置正好就在張公巷街一帶。即今河南省汝州市老城區東南部、中大街北側的張公巷東西兩側,故名曰“張公巷窯址”。

該遺址是2000年春,汝州市區張公巷附近的居民高中強家翻修房子時被發現的,當時在挖地基的現場發現有幾十片典型的如盤式、桶式、漏斗式等窯具。汝州市文化局有關領導立即向河南省文物局領導匯報。

2000年春和2001年夏,河南省文物考古研究所先后兩次配合城區民房改建工程進行考古發掘,經初步探查,窯址中心區域面積約3600平方米。在發掘中分別揭露10×2·5米探溝一條,8×5米探方一個,總面積65平方米。清理出房基5座、灰坑28個、灰溝2條,以及大口陶缸等遺跡,發現一些類似汝窯瓷器的殘片及窯具和素燒坯殘片,遂引起中國古陶瓷學者的高度重視。2001年10月,中國古陶瓷研究會汝州年會暨汝瓷國際學術研究會在汝州召開,專家們根據對寶豐清涼寺和汝州文廟、張公巷出土瓷片的對比和科學測試,初步斷定汝州可作為汝官瓷新窯器目標考察發掘地,懷疑張公巷遺址即是多年來一直在苦苦尋找的北宋官窯遺址。

2003年汝州市文化局在河南省文物考古研究所的指導下,組織人員對張公巷原探方周圍2500平方米的范圍實施高密度鉆探,并于2003年年底完成了張公巷7戶居民的拆遷工作。

2004年2至4月,河南省文物考古研究所又在張公巷東、西兩側分別開挖探方兩個,發掘面積124平方米,清理出不同時期的房基4座、水井4眼、灰坑79個和過濾池1個,出土了一大批張公巷窯生產的完整或可復原的瓷器和窯具,取得張公巷窯址考古的重大成果。尤其是胎片厚薄均勻,制作精細,不但繼承了清涼寺汝窯的卷足支燒工藝,且有所發展。經過對出土釉料的試燒,成色和發掘出土的瓷片一致,燒成溫度在1250攝氏度,和史書記載汝官瓷燒造工藝相符。有專家認為,張公巷窯燒造青瓷的年代大致可以確定在北宋末至元代初年。張公巷窯燒制的產品獨特,制作講究,古樸雅致,質量上乘,顯然不是一般的民間用瓷,它的性質應屬官窯。

2004年5月,召開了汝州張公巷窯址考古新發現專家研討會,大約有40多位中外陶瓷專家參加。絕大部分專家認為,從出土瓷器的精美程度看,與存世北宋官窯藏品對比后,初步認定此窯址疑似為北宋皇帝宋徽宗命工匠專門供御用而燒制的瓷窯址,即該窯址就是尋覓已久的北宋官窯。

2004年,張公巷瓷窯址被河南省人民政府批準為河南省文物保護單位;2006年5月,汝州張公巷瓷窯址被國務院批準為第六批全國重點文物保護單位。

2012年8至11月,河南省文物考古研究院對張公巷窯址進行第四次考古發掘。2015年12月,張公巷窯址獲得國家文物局文物保護總體規劃立項。2016年7月,汝州市政府投資近2億元對200多戶居民進行拆遷,劃定核心區范圍28860平方米。2017年8月5日,汝州市政府組織拆遷。隨即由河南省文物考古研究院主持,北京大學考古文博學院、汝州市文物局配合組成專業考古發掘隊,對張公巷瓷窯遺址開展第5次主動性、大規模的考古發掘,出土了大量張公巷窯生產的精美瓷片、可復原的瓷器和窯具等。

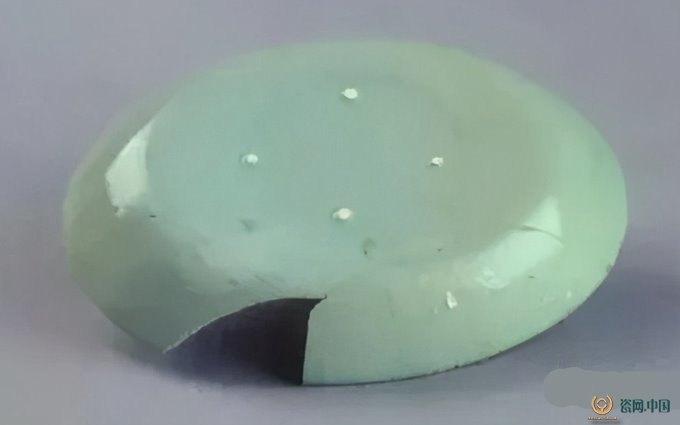

從歷次發掘出土的瓷器、瓷片等情況看,張公巷窯瓷器釉色種類豐富,有青釉、白釉、黑釉、豆青釉等。其中青釉代表當地瓷業主要面貌,整體上與清涼寺天青釉、杭州老虎洞南宋官窯出土的青瓷類似,但又有明顯不同。張公巷瓷器在胎、釉、形、工等方面都表現出較大的特殊性。以薄胎薄釉為主,釉面玻璃質感較強,釉色分卵青、淡青、灰青、青綠等;胎色有粉白、灰白、潔白和少量淺灰,胎質細膩堅實(未見汝窯之香灰胎);器形有花口折腹圈足盤、花口板沿平底盤、盤口細頸瓶、鵝頸鼓腹瓶、盞、盞托、堆塑熏爐、套盒和器蓋等較少見品種。而兩種花口盤、橢圓裹足洗和四方平底盤等則為汝窯所不見,帶圈足的器物以直圈足為主,外裹足的較少,器底有支釘痕的呈非常規整的小米粒狀,支釘分別為三、四、五和六枚;裝飾方面,張公巷窯器以素面為主,常有細碎開片;工藝方面,碗、盤類器物一般用墊燒,部分采用裹足支燒法。

另外,窯具以匣缽、墊餅和墊圈為主。匣缽有淺腹漏斗狀、深腹漏斗狀、淺腹筒狀和深腹筒狀四種。值得注意的是,這些匣體的外壁常常涂抹耐火泥,此工藝僅見于寶豐清涼寺汝窯。還有不少匣缽內部施釉,亦屬少見,足顯其不惜工本,足可推斷應為北宋官窯遺址。

尤其是出土的有道教內含的鏤空“五行”器蓋、雙龍鈕、較大癸口龍盤、八卦圖案香爐等(殘)瓷器,為汝瓷史上首次發現。從器型釉色及圖案等元素上推斷,可能就是南宋葉寘在他的《坦齋筆衡》提到的:“本朝以定州白瓷器有芒,不堪用,遂命汝州造青窯器……”,所指的就是命人在張公巷燒造青窯器。

綜上所述,張公巷疑似北宋官窯遺址的證據,可具體歸納為以下幾點:

一、從出土的器形來說:有葵口回字紋大龍盤、八方盤、折腰盤、盤龍香薰、八卦爐、鏤空“金木水火士”字樣的雙龍鈕器蓋等,宋徽宗崇尚道教的理念在這些器形上表現的淋漓盡致。

二、從燒制瓷器上有道教符號的角度上說:金朝是少數民族,從來沒有道教信仰。從年代來說,金兵入侵中原,正是兵荒馬亂的戰爭時期,也不會燒制出這么精美的瓷器。故此可判斷張公巷窯燒造年代應在金之前,很可能就是在北宋時期燒制的御用官窯瓷器。

三、從燒制的溫度來說:張公巷窯燒制溫度為1250度—1300度,這在當時己是高溫燒制(注:寶豐清涼寺最高只有1150 度左右)。如果只用木柴或者只用煤來燒制的話,很難達到這么高的溫度。該遺址發現了深度兩米多的木炭坑及煤拌炭的混合物,就充分說明當時張公巷窯燒窯所用的燃料不只是柴和煤,而且還有優質木炭或煤與炭摻和燃料,從而來提高燒窯溫度。

四、從發掘器形情況來說:寶豐清涼寺窯所有的器型在張公巷都有,而清涼寺窯沒有的張公巷窯也有。另外,在杭州老虎洞南宋官窯窯址中也出現有與張公巷一樣的器型。由此更進一步說明了張公巷瓷窯址應是北宋時期的官窯遺址。

五、從支釘來說:張公巷窯為小米粒支釘,清涼寺窯為芝麻支釘。支釘支燒是滿釉支燒的關鍵技術,但也是滿釉燒瓷的一種缺陷,張公巷窯的支釘質地更加質密,更加堅實,將這一缺陷降至最低。另外在胎質上更細密,更堅實。

六、從當時宮廷規定來說:張公巷發掘現場還發現了大量被人為砸碎的素燒胎片,這也說明了符合宮廷有命則燒,無命則止這一特點。

七、從出土的匣缽來說:絕大部分外涂耐火泥(官窯的主要特點),并且大部分匣缽內、外涂釉,并用瓷質匣缽,這在制瓷史上只有浙江余姚的秘色瓷和張公巷窯址使用此技術。張公巷窯址出土的匣缽還有一部分在口沿和匣缽內外涂有化妝土,使匣缽的接口處更密閉,使瓷器在燒制過程中能更好地還原。

八、在汝瓷收藏界流傳有:“現在存世的世界范圍內的北宋汝窯一共有67件半”之說。67件半中的67件完整的汝窯,不少人都能夠說出其名字以及所收藏的博物館。而這半件汝窯就是指現存于廣東省博物館中的汝窯天青洗修復品。以前不知出自何窯,現與該窯瓷器相比,并經專家鑒定這件半汝窯正是張公巷窯燒造無疑。

九、從史料記載來說:北宋徐兢《宣和奉使高麗圖經·卷三十二“陶爐”條》有這樣一段記述:“狻猊出香,亦翡色也。上有蹲獸,下有仰蓮,以承之。諸器惟此物最精絕,其余則越州古秘色。汝州新窯器,大概相類。”(此書成于宣和六年)。此“汝州新窯器”,可以說指的就是張公巷窯新出的窯器,即張公巷窯很可能在宣和六年(1124年)以前就已經開始燒瓷器了。

十、從陶瓷燒制的歷史演變過程來說:在張公巷遺址三年多的考古發掘中,沒有發現在燒制青瓷前有燒制民窯瓷器的跡象。如清涼寺窯址從開始燒造粗瓷(民窯),再到燒造細瓷(官瓷)的整個過程都有,而張公巷則沒有。能夠在很短時間內張公巷就形成了如此大規模,燒制技藝高,工藝程序復雜,燒制瓷器精美的窯場,肯定是政府行為。即召集全國的燒制瓷器的能工巧匠集中于張公巷,當時能夠做到這一點的只有皇帝——宋徽宗。這也是“遂命汝州造青窯器”的有力佐證,再次證明了張公巷瓷窯址是皇家的御窯無疑。

至今燒造瓷器的高溫窯爐暫時尚未發現,還許是與金兵來侵,宋廷南遷,或者是因為遺址位置正處于居民集中區,遭到嚴重疊壓、擾動有關。

2017 年6月份,張公巷主動性考古發掘項目順利通過國家文物局審批,獲批發掘面積1600平方米。目前,張公巷現場考古發掘工作正在緊張有序進行,并期待著會有新的發現 ,從而進一步證實張公巷遺址即是北宋官窯遺址的結論。

截止目前,已經被證實收藏北宋汝瓷是張公巷窯燒制的有:一、英國大英博物館收藏的亞力山大碗;二、日本大板市立東洋陶瓷美術館收藏的天青冼;三、上海市博物館收藏的4件汝瓷殘件; 四、廣東省博物館收藏的汝窯天青冼修復件。相信今后還會有更多的發現。

以上為張公巷發掘現場情況(現場拍照)

以上為張公巷遺址部分青瓷殘片層(現場拍照)

以上為張公巷出土的墊餅、墊圈、支釘、匣缽和煤炭摻合物等(現場拍照)

以上為官方公布的張公巷出土的部分瓷器殘件(源自網絡)

以上為首次公布的張公巷出土的部分瓷器殘件(汝州市文物局提供)(講解:李宗武 整理:劉占江)