調查時間為2014年11月27日與2015年10月28日,共采集標本200余件。郟縣黃道窯位于郟縣城北10千米的黃道村東的馬蹄河畔,面積2.1萬平方米,文化層厚2.4米。黃道與禹州神垕鎮相距不遠,僅僅一山之隔,是唐到元時期的窯址。

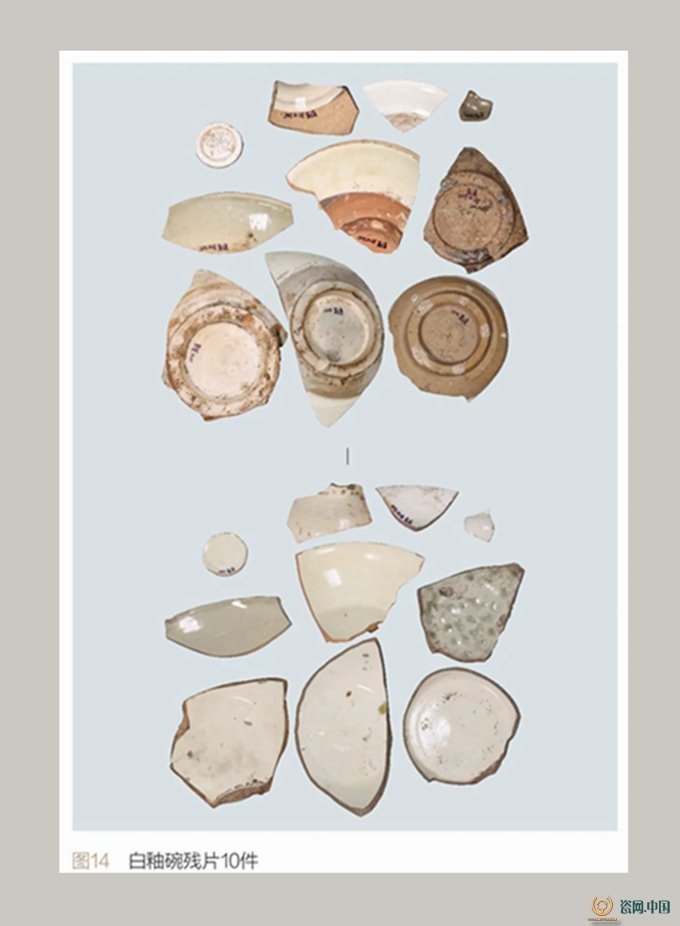

白釉碗殘片(圖14),多為化妝土白瓷,外釉不及圈足,內底有支燒痕跡。圈足上亦有三五個支燒痕跡。與魯山段店白釉碗Ⅰ式相同。碗口有唇口、斂口、敞口之別。有一件白釉碗底部殘片,底部矮圈足,圈足內墨書“張”字(圖14左上)。

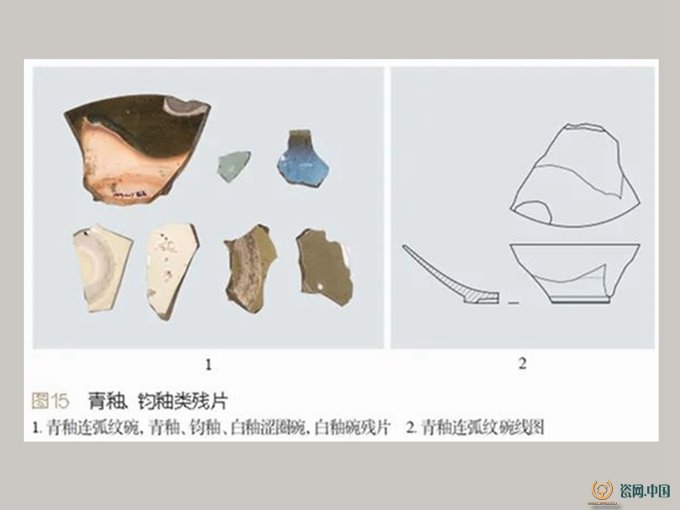

碗類底部,與魯山段店白釉碗Ⅱ式相同。有青釉、外黑釉內白釉兩種,澀圈內底均刮釉一周,方便器物疊放燒制。青釉(近似茶葉末釉色)連弧紋碗,同魯山黑釉類瓷器Ⅳ式(圖15)。

青釉、鈞釉類殘片很小,青釉釉色尚可,鈞釉殘片的口部與腹部有明顯的釉流動的痕跡,口部釉薄,呈暗青色,腹部呈藍色,色澤明亮(圖15-1)。

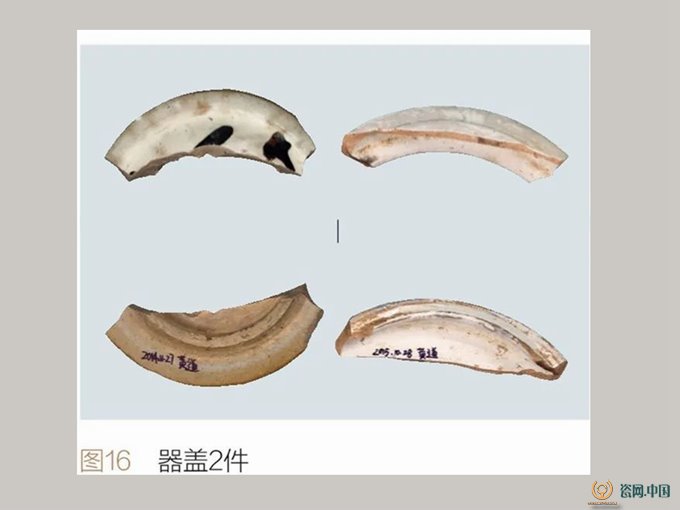

器蓋有2 件,一件為盒蓋,子母口,內外均無釉,僅施化妝土。一件為罐瓶類器蓋,蓋面隆起,折沿,內起一周子口。蓋面白地繪黑花,內部素胎無釉(圖16)。

黑釉雞腿瓶殘件,口肩部殘件,殘高10厘米。梯形口,短束頸,溜肩,肩部有一周刮釉。瓶體內部均有較大的旋削制作痕跡。底部殘件,殘高32厘米。瓶體上部為最大徑,腹部及脛部呈逐漸收斂之勢,有較深的隱圈足(圖17)。

白地黑花類有碗、壺瓶、器蓋類等殘片,從采集的標本來看,有的碗口沿微外翻,內底及圈足有明顯的大支燒痕跡,碗底與碗腹部的交界處、口翻沿處都有幾道圓圈作為裝飾,黑色釉較淺,甚至是赭色,元代比較常見(圖18)。

大缸殘片,器形碩大,高51厘米,口唇部厚達4 厘米。通體黃釉, 釉色不均勻,腹部下半部分釉色淺淡,釉層稀薄,缸內醬釉。這種器型除了黃釉,還有白釉,內部施醬釉,制作粗糙(圖19)。

黃釉罐類,凸唇,直頸,溜肩,腹部下收,餅形底。有的罐肩部有條形豎系。先施化妝土,然后再施黃釉,外釉不及足脛部。黃釉在唐代的北方地區普遍使用,注子、缸、罐、盆、缽等類,有的碾磨器外面也施黃釉,通常不到底足。興許是當時人們對黃色十分崇尚和喜好,除了白釉、黑釉、醬釉等,黃釉是眾多色彩中最溫暖的單色釉(圖20)。

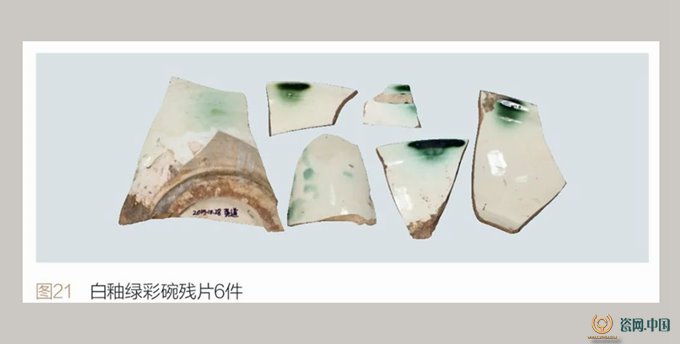

白釉綠彩碗類, 折沿外侈, 斜弧腹,圈足,折沿或外腹部點綠彩,綠彩濃處青翠欲滴,邊緣有暈散痕跡(圖21)。

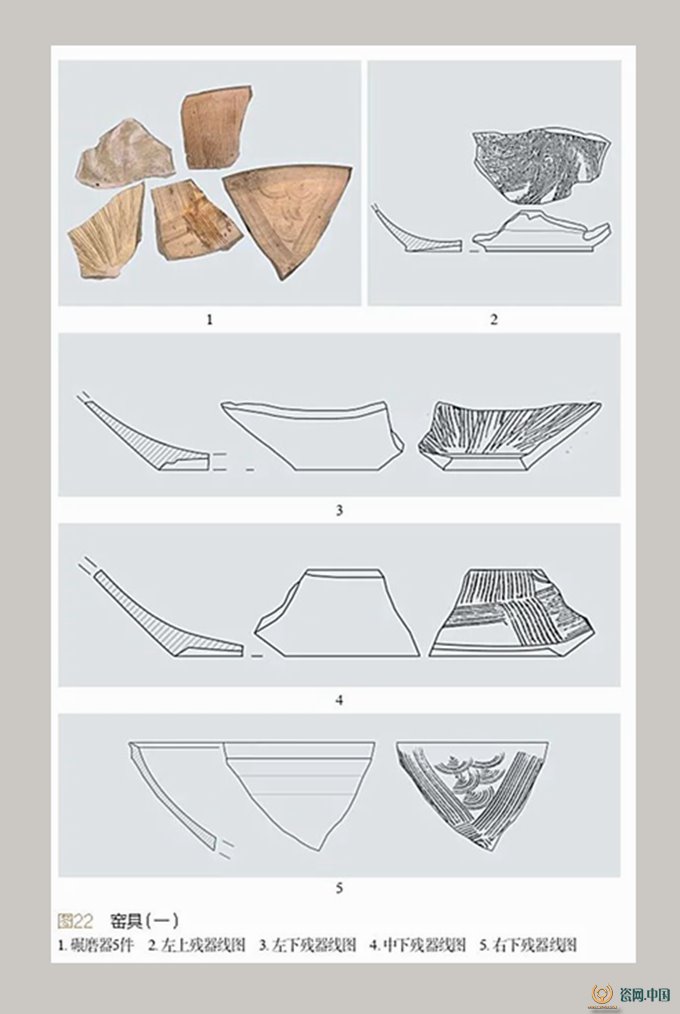

窯具:碾磨器一組。外面黑褐釉或黃釉,或無釉。底部有平底和圈足之別。內部有的均勻排列豎線紋,有的縱橫交錯,有的成組半圓弧形曲線,線條組合多樣。線條深刻,視之粗礪,撫之剌手(圖22)。