前言

本文所述的淄博窯,是指山東淄博地區一系列共生古窯場群落的集合概念。因古文獻記述的缺乏,以及該窯群產品與北方其他地區產品多易混肴等歷史原因,歷來工藝史輪廓不清,長期被忽視。如硅酸鹽學會1982版《中國陶瓷史》和文博系統培訓教材的2001版《中國陶瓷》這兩本權威著作,提及淄博窯也僅限于磁村窯的一些零碎信息。近年在公共考古和收藏熱潮催動下,經體制和民間人士共同探索,它才逐漸在文物界顯露其整體面貌和個性。

淄博窯場是一個成熟發達、技術高超、產量巨大的綜合性民窯群落。它有幾個特點:1、工藝裝飾異常豐富,品類齊全,堪稱大部分宋金時期北方特色工藝的集匯和濃縮,在陶瓷史中非常罕見。2、窯址相對集中,各個窯口之間產品有一定的類同和重疊,但銜接存續有序,以淄川、博山兩大中心的瓷業擴散發展模式清晰,體系性強。3、各窯口產品結構的重心各有偏重,呈現一定的區域內體系分工的特點。4、與北方其他地區的工藝存在密不可分的高度關聯性,多數產品分別與河北、河南、山西甚至四川等不同地區、不同時期的風格類同。5、窯場發展充分飽和,繁衍時期長,生產史的演變軌跡異常完整。

很顯然,淄博窯場屬于整個北方陶瓷業體系不可分割的一部分。它的高度開放性、容納性、概括性和自成體系等特點,對于探索整個北方陶瓷生產史、工藝史的宏觀結構和演進模式,學術意義重大。目前的研究也方興未艾,在它的產品覆蓋市場、產銷渠道、工藝傳播的來龍去脈和路線軌跡等諸多基礎問題未清的情況下,也衍生了多種論見,譬如一些產品的創燒地、官民屬性、淄博窯場的歷史定位等。一些使命感很強的本土人士長期為某些觀點奔走申張,令人感動,尤以張光明、高巖、賈斌等為代表的本土學者專家和民間收藏家們貢獻尤多。

但要對淄博窯作準確歷史定位,須拋棄一些先入為主的主觀希冀或自我中心情緒,盡可能客觀理性,先解決一些基礎問題,如它到底是某些工藝的原生起點,還是衍生的技術傳播受體?它是處于工藝傳播鏈的兩端,還是過渡的中間一環?思路邏輯清晰了,證據充分了,真相自然就水落石出。

我們可以通過對北方不同窯場的類同產品分別作扎實的地層和類型考察及比較研究,厘清各自工藝發生的先后,整理出一個大體序列出來,才有可能梳理出相對清晰的邏輯鏈,形成有力證據支持下的科學結論。

本文不卷入具體問題的爭論,只是盡可能在公共考古的大視野下,拓寬基礎信息和素材的收集渠道,并作初步系統整理。因一些窯址和生活區遺址的官方考古出土器物的斷源斷代也比較籠統,大抵只分為淄川、博山的標識(黑釉粉杠、天目釉、白地黑花、絞胎、三彩等宋金元品種兩大片區多個窯口毗鄰交接、均有重疊的類同生產,極易混肴),類型整理也缺乏系統性和完整度,信息采集有一定瑕疵。所以我們在取樣時以考古素材為主、其他可信度較高的館藏品和本土民間素材也參用,以彌補考古挖掘的不足,并與業界共同努力作進一步厘清梳理。

特別感謝嚴衛女士在外聯調研過程中,淄博各界前輩、朋友們所給予她的真誠幫助和對我們研究工作的支持。

萬斌 擬于秋水堂

2019年11月14日

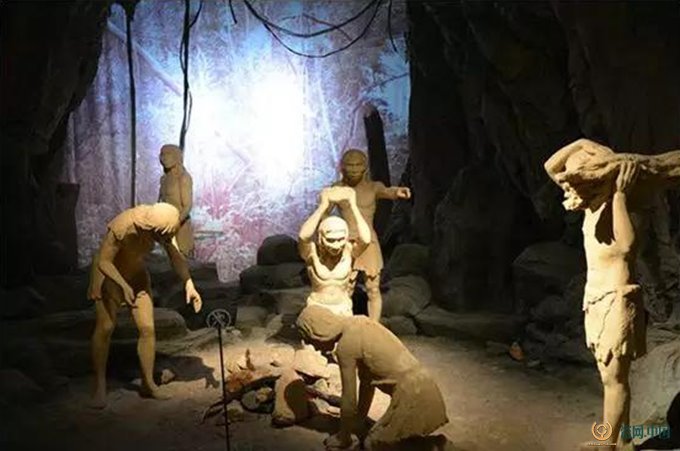

山東淄博是中華文明的重要發祥地之一。新石器時代,境內已先后出現了多個燦爛的古文明。西周后出現“泱泱大風”的齊國文化,誕生過無數卓越歷史人物,政治經濟和文化長期繁榮,工藝技術高度發達,多種物質文化久享聲譽。

淄博境內河川縱橫,植被豐盛,礦產資源豐富,粘土、燃料、運輸等條件得天獨厚。淄博沂源的扁扁洞新石器早期人類居住遺址,挖掘了目前我國北方唯一文化層完整的陶瓷制作遺址。這說明約在10000年前,扁扁洞的古人類便已能熟練燒造原始陶器。

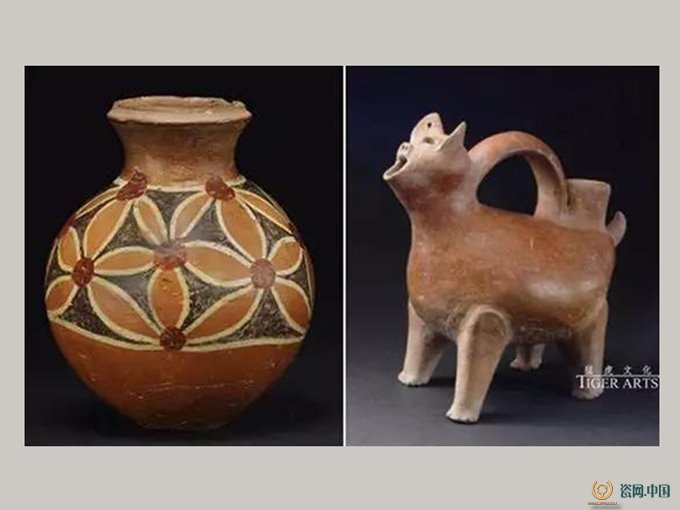

從原始社會到奴隸社會早期階段,淄博地區的古陶燒造史先后大概經歷了后李文化、北辛文化、大汶口文化、龍山文化、岳石文化等東夷文明各歷史階段。大汶口文化的彩繪紅陶、龍山文化“蛋殼黑陶”、細薄白陶等品種,工藝高超,均為膾炙人口的歷史名品。

大汶口文化陶器

大汶口文化彩繪陶、紅陶獸形壺 山東博物館藏

龍山文化時期 蛋殼黑陶 山東博物館藏

大汶口文化白陶鬶 龍山文化白陶鬶

西周-戰國時期,山東地區發現有青瓷、缸胎器的遺物,尤以齊國的灰陶為盛,瓦當等建筑構件大量生產。

西周 青瓷高足器 戰國 齊國灰胎加彩鼎 戰國 齊國瓦當

秦漢時期淄博制陶業空前發展,大量生產褐色、黃色的鉛釉陶,具有譜系性、歷時性的淄博窯場漸顯雛形,開啟了窯火延續近兩千年的淄博陶瓷業,成為陶瓷史的重要北方生產基地之一。北大侯仁之曾稱,淄博古代陶瓷生產的總趨勢,是從北到南,也就是從淄川境內向博山境內逐步擴展的,時代愈晚,擴展也就愈普遍。

西漢 漆衣陶器 1973年臨沂銀雀山漢墓出土

魏晉至北朝,淄博陶瓷的生產重心從色釉陶轉型進入高溫的石灰釉原始青瓷燒制階段。淄博窯場的瓷器燒造年代約自北朝晚期或東魏始,以淄川區寨里窯遺址為代表,發展為中國北方最早的青瓷生產基地之一(當然一些人認為它就是中國“最早的青瓷生產基地”,沒有“之一”)。

北齊至隋唐時期,以淄川為中心而擴展的淄博窯場群落逐漸成型,主要生產青黃釉青瓷、白釉、白釉掛黃綠彩、黑釉等品種,與河北河南的相州、邢州、鞏縣、魯山等古區域的同期產品,呈現出高度的相似性。表明這一時期北方陶瓷制造工藝技術發展的普遍關聯性、流動傳播性和時代同步性等歷史特點。交唐后,淄川磁窯務(今磁村)窯場作為窯群新中心開始崛起。

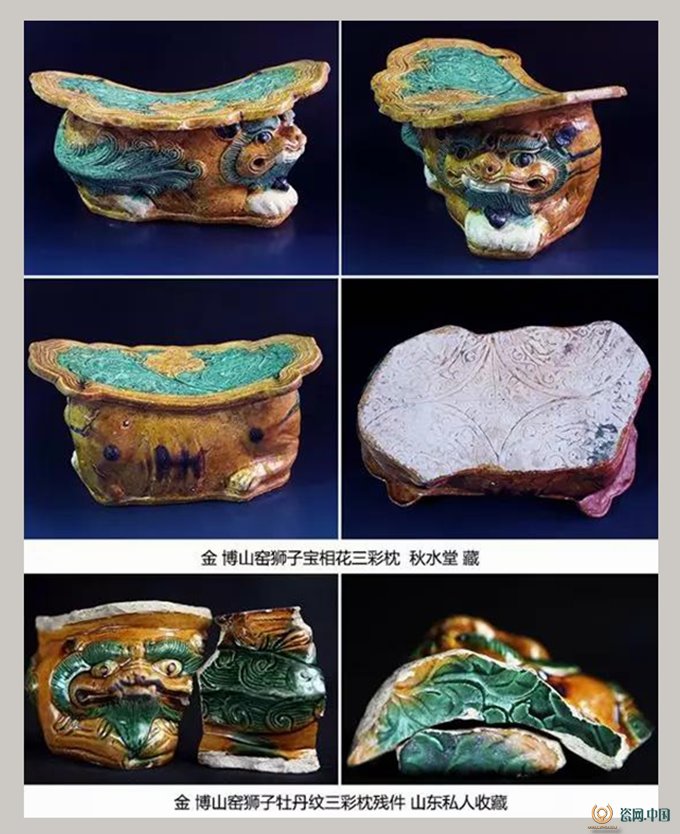

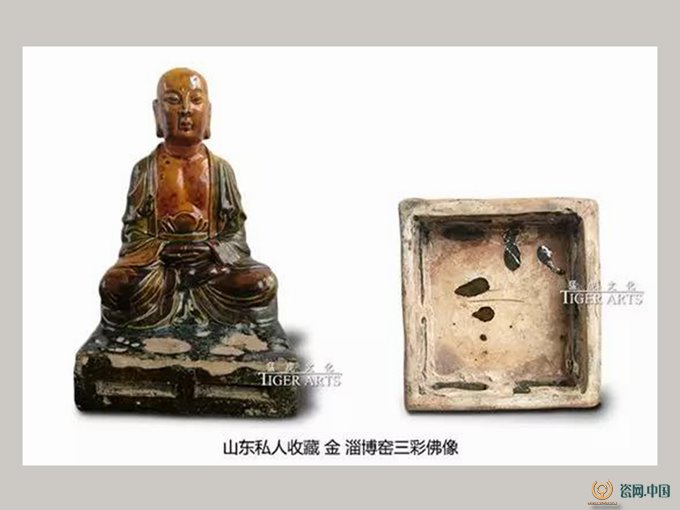

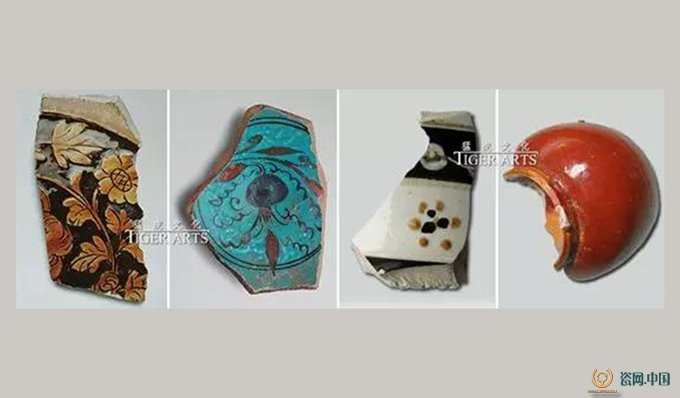

北宋開始,淄博窯群進入了高速發展期,除了淄川地區的磁村窯場繼續發展,煤代替柴木成為燒窯新燃料,鞏家塢、郝家村等新窯場也出現;顏神店(今博山)、八陡、坡地、萬山等片區也相繼興起。到了金代,這些窯群達到了燒造生產高峰期。大量生產黑釉、褐釉、白釉、天目釉、青釉、白地黑花、黃地黑褐彩、三彩、紅綠彩等品種,彩繪、印花、刻劃花、絞胎、捏塑、跳刀啄刻、筋紋等裝飾手法豐富多樣,制瓷技藝成熟,糅合了工藝和美術的多種成果。特別是黑釉粉杠瓷(業界也有“線條瀝粉”、“起線紋”等稱謂)、絞胎瓷、宋金三彩等成為區域代表性的大宗品種,風格鮮明,藝術高超。

以磁村和顏神店為兩大中心為代表的這些窯口,與中原、西北等其他名窯顯然存在千絲萬縷的交融互滲關系,產品豐富,裝飾多樣,兼具了河北的磁州窯、定窯、賈壁等窯場,以及河南的安陽、鞏縣、魯山、郟縣黃道、鶴壁、新安城關鎮、寶豐清涼寺、禹縣扒村、修武當陽峪、焦作西王封等窯甚至京郊遼屬龍泉務窯等工藝和產品風格特點。

元代開始,隨著南方景德鎮窯系高溫青花瓷的全面興起,整個北方制瓷業受到沖擊,淄博地區傳統工藝產業逐漸轉向玻璃制造業的新興重心、元后期受戰亂影響等歷史原因,淄博制瓷業全面衰落。這個時期以淄川坡地窯、博山南萬山窯、顏神店、八陡等為代表性窯場,黑釉、白釉和白地黑花產品多見,品類比較單調。

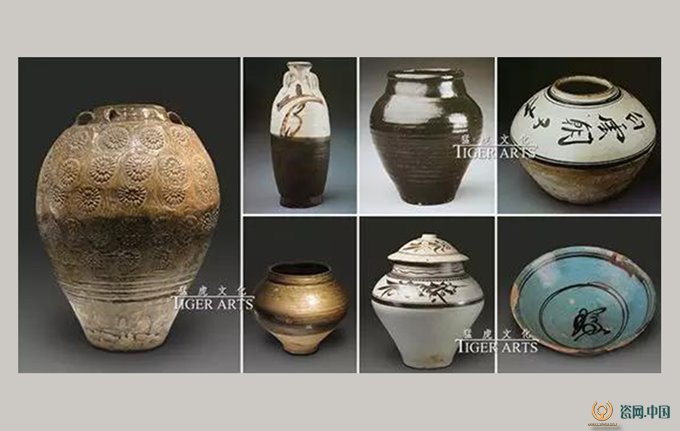

元-明初 淄博窯場瓷器例舉

明 淄博窯場瓷器例舉

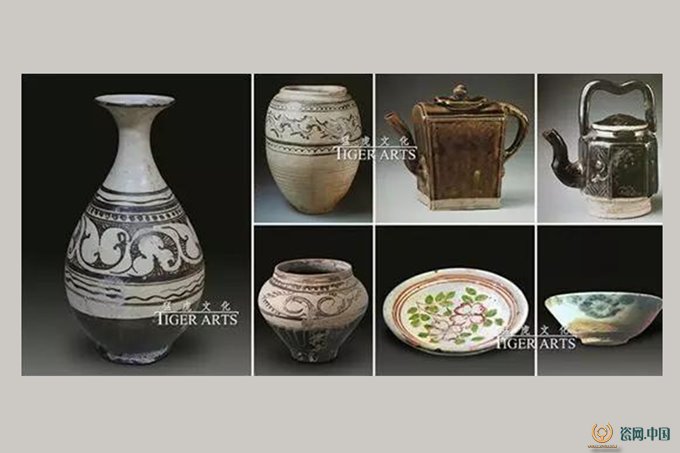

明初后淄博瓷業逐步有所恢復,以顏神店為中心重新發展起李家窯、北嶺、山頭、窯廣、西河、福山、八陡等新窯場,轉產青花、紅綠彩、孔雀藍彩、粉彩、琉璃瓦等新品類,而如黑釉瓷等一些傳統品種到明清時期也還延續生產。這些窯場雖然在工藝和質量上已喪失技術領先地位,但大量日常生活用瓷制品對于本土及周邊區域的社會生活需求卻意義重要,是以到了明晚期至清早期重新恢復生產規模盛況,文獻載“乾隆時期,北嶺、張店、山頭、窯場、大街南、八陡、福山為當地七大窯廠,產品各有特色,爭奇斗艷。”《山東通志》稱“其利民不下于江右之景德鎮矣”,淄博窯場在明清時期對于地區民生仍然保持相當大的影響力,窯火一直延續到清末民國。

清-民國初 淄博窯場產品例舉

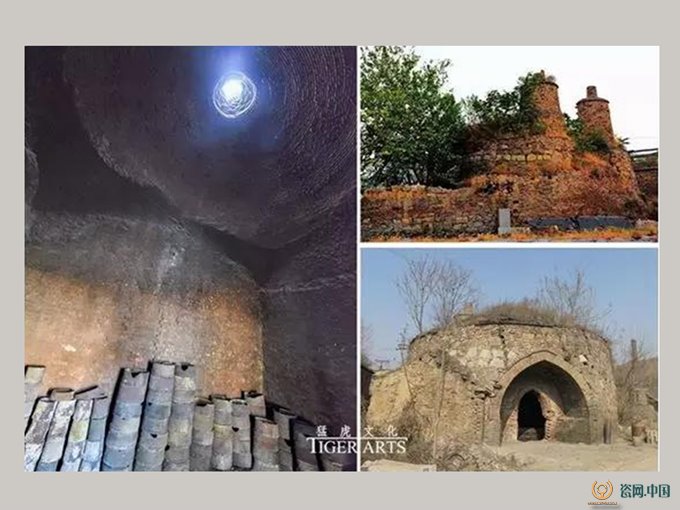

清代 淄博饅頭窯遺跡

古淄博瓷器燒造遺址的群落,主要分布在今淄博市南部的淄川、博山一帶。主要有寨里、 磁村、嶺子、鞏家塢、萬山、西坡地、福山、博山大街、山頭、窯廠、八陡等十余 處。本文以淄博窯場生產史的發展軌跡為主線,選取寨里窯、磁村窯、博山大街窯、坡地窯這幾個最能代表該窯區的發生期和巔峰期時代特征的窯口及其產品作重點介紹。

一、寨里窯及周邊窯址

寨里窯青瓷及其窯址于1957年文物普查時被發現,70、90年代又先后開展了幾次較大型的考古挖掘和調研。窯址面積約22萬平方米。經歷年清理發掘,出土大量青釉瓷片,少量黑釉,釉色均不純正。器類多為碗、盆、罐、高足盤等生活用具。同時發現有淡黃、深黃、草黃釉色的鉛釉陶片和少量素燒器。為早期燒造成熟青瓷的北方窯址之一。但是否如舊本《中國陶瓷史》和一些學者所言,其為“北方最早的青瓷窯址”呢?則此說尚值商榷。目前已知寨里窯古窯址群落的情況,大致可分為三期:

1.早期為陶器燒造古址。包括約春秋戰國時期的村東古窯址和紀恩橋周邊窯址,以及兩漢時期燒造素陶和青黃色釉陶等一些古址地層。有跡象表明,同期或已始燒原始青瓷。

2.中期以燒造青瓷為主。早期青瓷萌芽于漢色釉陶,約始燒于魏晉(一說始于東魏),北朝-隋唐為成熟鼎盛期,以寨里村南、大張村南、松齡制藥廠等窯址為代表。這一時期,窯燒技術完成了由陶向瓷的飛躍。寨里窯青瓷產品以碗、盤、罐、缸等生活用品居多。胎體一般較薄,早期釉中的氧化鉛含量高達55.42%,釉面斑駁不勻、多有鐵銹斑點。晚期或采用素燒、二次上釉的工序,缸胎的質地灰白堅密,釉色青或青黃、光澤堅致不剝釉,有半釉或全釉產品。

坯體成型部分還保留盤條法等古法,但快輪拉坯已漸成主流。施釉工藝主要有刷釉、浸釉和蕩釉。窯具主要有三角形、柱狀三叉、齒狀、圈足狀、三花瓣狀等墊柱、墊環、墊餅類各式支具,部分出土窯具還發現有人名和姓氏的刻銘。裝燒不使用匣缽,均采用支具疊摞,裸燒的方式制作。

寨里古窯為半倒焰窯,窯址殘存的窯爐內,發現大量柴灰的現象,或表明以柴木為燒窯燃料。

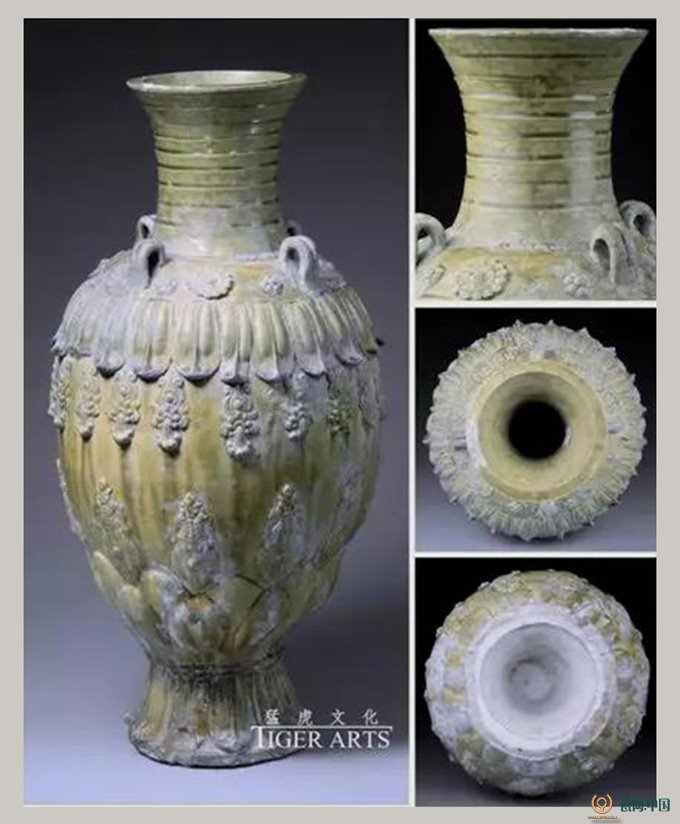

裝飾手法有劃花、模印、貼塑、浮雕、圓雕等多種,受泊來的佛教文化和波斯薩珊、粟特等外來工藝元素的影響,多見有蓮花、寶相花、寶塔等造型、堆塑和刻劃的紋飾運用。代表器物如1982年淄川區龍泉鎮和莊村古墓出土的北齊青瓷蓮花尊,其早期青瓷特征明顯,釉質青黃,掛釉不均,釉淚明顯,還帶有鉛釉陶的殘留影子,不如河北景縣封氏墓出土的四件北齊青瓷蓮花尊的青釉技術更成熟。整器裝飾繁縟華美,貼塑精巧,為淄博北朝青瓷的代表之作。

淄川龍泉鎮和莊村古墓出土的北朝青瓷蓮花尊 淄博陶瓷博物館藏

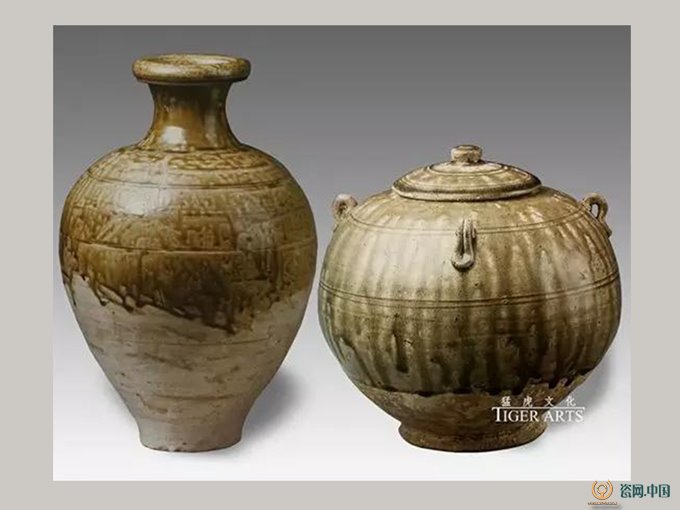

隋 寨里窯青瓷瓶、蓋罐

隋-唐 寨里窯青釉標本和窯具

唐 寨里窯青瓷洗口瓶、褐黑釉、青釉刺花執壺

3.后期為燒造青褐釉、白釉、不純正黑釉等雜色釉瓷、白地黑花瓷為主。以唐至宋金時期的宋家墓地、山頭村西等窯址為代表。

二、磁村窯

淄博窯場進入唐代后,磁村窯、博山大街窯開始興起。磁村窯位于淄博市淄川區西南磁村鎮,包括南北窯洼區、村內區、蘋果園區和華嚴寺區。周圍山區蘊藏豐富的瓷土、耐火料和煤等礦物資源;范陽河支流在村的東西方位各有流過,水路交通便利。1976年、2006年,山東考古部門和故宮先后進行3次試掘和調研,窯址遺留瓷片約7成為碗具類,不同時期地層主要有青釉、白釉、白釉綠斑、黑釉天目釉、黑釉鐵銹花、兔毫、黑釉剔花、茶葉末釉、醬釉、棕黃釉印花、三彩、絞胎、孔雀藍釉、白釉篦紋劃花、剔花、白地黑花等豐富品類,一些品種頗具工藝創新意義。特別是其中一類裹足滿釉細支釘支燒的精細黃釉、白釉產品,引發了淄博窯是否曾經燒造貢瓷甚至具有官窯性質等一些學理猜測和討論。

另,該區的試掘成果表明,淄博窯場用煤燒瓷的年代主要在金代,或可上推至北宋末期,在此之前的瓷窯則以柴燒為主。

(一)窯燒歷史分期

磁村窯址試掘范圍分為四個片區,以地層分期則可大致分為五個歷史燒造期。

第一期:黑釉產品較多,其次為青釉、醬色釉和茶葉沫釉(較少),釉面較為渾濁而駁雜,一般為木光。胎色有缸紅胎、白胎、灰胎等。胎體厚重,器形簡單,平足。多是碗、盤、罐類生活用具。三叉形支具、泥條、窯棒為窯具。支釘痕均有三枚,痕跡較大。碗一般為曲腹,腹較深,口微侈,平足。其中碗的造型與西安何家村窖藏金銀器中碗的造型相似;折棱碗與永泰公主墓三彩碗的造型相似。因此第一期的年代應屬唐代中期。

唐 黑釉三足爐 唐 席紋青釉執壺

第二期:以黑釉為主,尚有茶葉末、醬色釉、青釉等。釉色較為純正。施釉薄而均勻,玻化度較高。胎色以白胎為主,有少量灰胎和紅胎。一般素面不飾。唯青釉常見編織類刻印紋。這時期產品類型大量增多,除了碗盤罐類,還有杯托、注子、瓶、鈴、玩具等。碗斜腹較深,侈口,平足為主,開始出現少量玉璧形足。窯具以泥釘支具為主,三叉形支具極少,有少量圓形墊餅。支點均三枚,只痕較大。這一期中出土的注子,是唐代晚期常見器物。

唐 磁村窯醬釉水注 唐 茶葉末釉標本

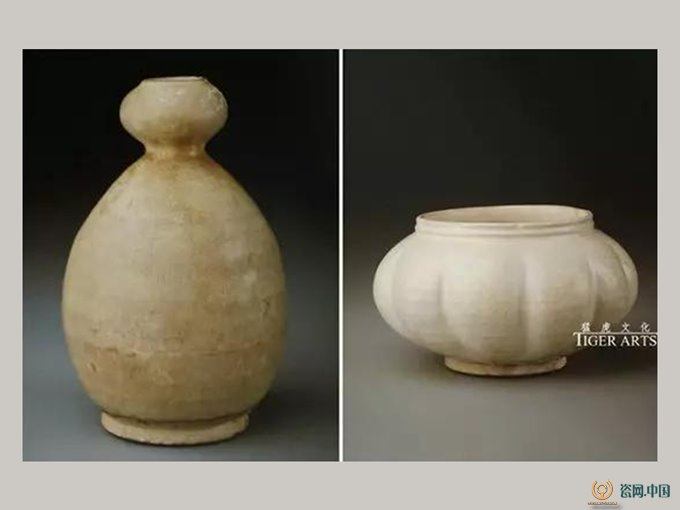

第三期:以白釉為主,有少量青釉。施護胎釉,但白度不高,一般帶乳黃色或泛灰。胎以紅胎為主,灰胎次之,白胎較少。白釉加綠點、掛彩的裝飾方法較多見。窯具多為泥釘泥丸類,有少量圓形墊餅,三叉形支具絕跡。支點均三枚,支痕較大。碗斜腹較淺,一般為足。其中唇口、斜淺腹、玉璧底的碗類如白釉綠斑碗等,為五代前后常見的典型器制。三期約為五代-北宋早期。

晚唐-五代 白釉葫蘆瓶 五代-北宋 早白釉瓜菱罐

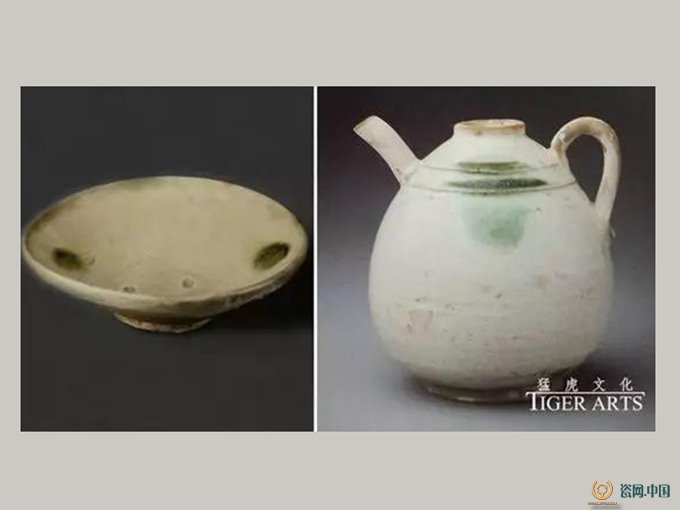

五代 白釉綠斑碗 五代-北宋早 白釉綠斑水注

第四期:以白釉為主,白度較高,兼產少量黑釉。多見白胎。裝飾技法出現劃花、剔花和白覆輪等新手法。主要器物有碗、罐、碟、瓶、杯托等,以碗的數量最多。碗斜腹較深,斂口,內底平坦,均為圈足。窯具仍以泥釘為主,其次為圓形墊餅、窯棒。墊磚和杯、缽、碟狀器皿形支具是本期新出現的窯具。支點一般為四枚,少數為五枚、三枚,支釘較小。以同期地層出土的“崇寧重寶”、“政和通寶”、“宣和通寶” 等錢幣看,第四期的年代應為北宋中期—晚期。

宋 白釉和白釉劃花、刻花器

第五期:白釉仍然為大宗品類,有粗白瓷和細白瓷之分。其次為黑釉,醬釉、黃釉、青黃釉、綠釉數量較少。白釉白度高、釉面光潔,胎白堅質、薄勻,制作規整。裝飾技法豐富,有劃花、剔花、篦紋、白地黑花、加彩、黑釉粉杠、白釉粉杠、白覆輪黑瓷、絞胎等。主要器物有碗、罐、罐蓋、杯托、缽、俑、球、玩具等,碗的數量最多。碗多斜淺腹、口稍斂、圈足,內底一圈無釉,以便疊燒和套燒,碟和罐也如是。窯具仍有器皿狀墊具、窯棒,匣缽、碗籠這類窯具在本期中出現,并大量使用。此外還發現陶爐條。仍大量采用泥釘支燒法,支釘小,一般為四至五枚。五期應為金代,下限不會晚于元代。

金 醬釉瓷

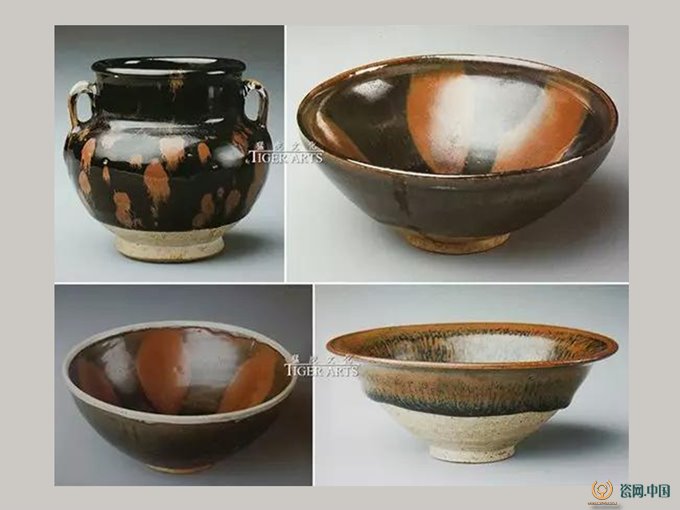

北宋末-金-元 黑釉天目釉、鐵銹花、兔毫紋器物舉例

金 白覆輪黑釉盞

金后期-元 青黃釉正燒、刮釉疊燒印花碗類

宋 茶葉末釉枕 元 茶葉末釉碗

金 紅綠彩娃娃傭玩具

宋 三彩刻花牡丹紋盤

宋/金 套色剔花、釉繪和金/元孔雀藍、棕紅釉樣本

宋-元 淄博白地黑花瓷樣本

宋/金 淄博地區出土白釉、黑釉剔花、珍珠地鑿印花器物樣本

宋/金 淄博地區出土白釉、青黃釉、綠釉刻劃花、刺花器物樣本

(二)重要特色品種例舉

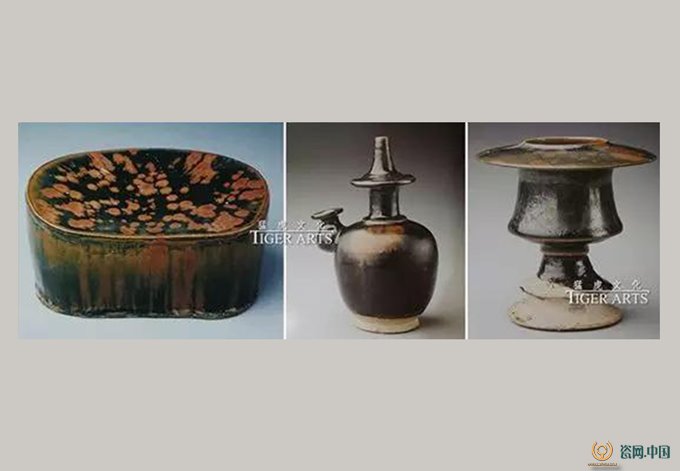

1、油滴結晶黑釉瓷。磁村窯在唐代晚期大量燒制黑釉瓷器,先是部分黑釉出現了這種局部變異——富含鐵(Fe2 O3)的黑釉中的氧化鐵在冷卻時形成泛銀光澤的結晶斑點,即所謂的雨點釉,窯址發現了較早期的此類油滴黑瓷標本。后于北宋晚期正式創燒為油滴裝飾新工藝,金代則成為重要品類。燒制窯點集中在磁村和博城一帶,鞏家塢、博山大街南頭、南萬山等窯口也有少量燒制。

宋/金 淄博油滴黑釉器及標本

宋/金 淄博粉杠器的銀油滴、銀兔毫結晶現象

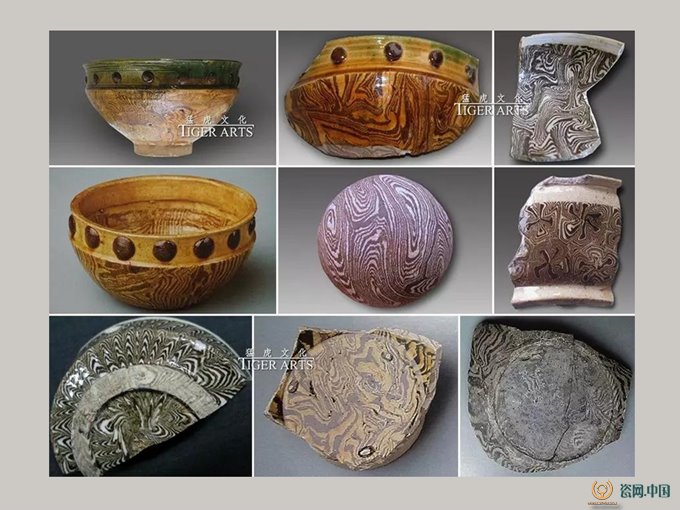

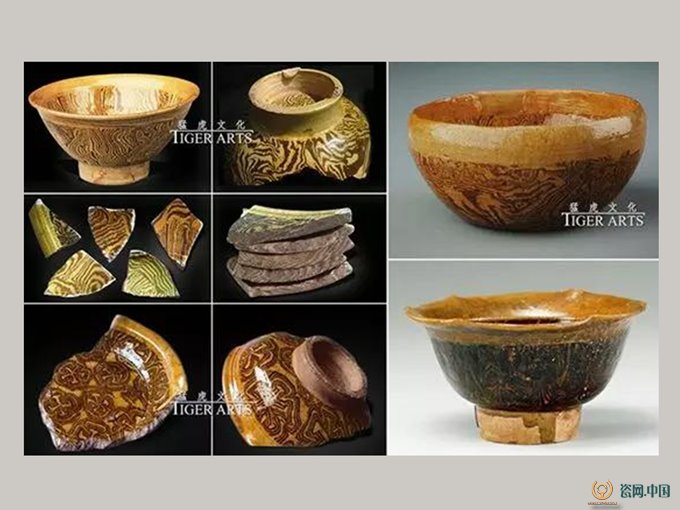

2、絞胎、絞釉瓷。生產年份自唐-元代均有出品。此類為二次燒成,先以白、黑(褐)兩色胎土相間糅合制坯,經高溫初次燒結后,器物再罩以黃、綠或透明的面釉,以支釘仰燒,置匣缽內經800℃左右燒成。部分器物口沿不絞而輔以純胎地,燒造出輪口的邊飾效果,絞紋多變,有編織紋、羽翎紋、云氣紋、團花紋和隨形等,斑駁華麗,極富藝術觀賞性。常見有碗、盤、缽、捶丸等使用器。

金 淄博窯各式絞胎器例舉

淄博文昌古陶瓷博物館藏 宋金白釉澆釉盤 元 絞釉碗、盆標本

(注:本刊認為文昌館藏該件澆釉盤的斷代值得商榷,或可能為元代甚至明初產品)

3、黑釉粉杠瓷。此類是窯址五期中(宋代地層)極富特色的產品,這種制作工藝亦稱瀝粉,即晾坯后,以白泥或漿狀化妝土用漏粉條或揉搓成條狀的方法做杠,搭成規則狀紋線組、凸貼胎體上、罩透明釉,其余器表則涂施黑釉,從而形成黑白分明、凸顯白條紋飾的裝飾藝術效果。還有在白色粉杠上橫劃幾道、作竹節狀,寓意節節高升的裝飾手法。

以粉杠的顏色分,除了白杠,還有醬色、赭紅、黃色的杠線;以地釉分,也尚有白釉粉杠瓷、褐釉粉杠瓷。

宋/金 磁村窯粉杠瓷器集萃

4、精細黃釉、綠釉、白釉瓷。近年來在淄川和博山地區陸續出土了相當數量高質量的宋金時期的精細黃釉瓷、綠釉瓷和白釉瓷,其中部分為滿釉裹足支燒產品,極類河南清涼寺、張公巷類宋金汝窯青瓷的支釘特征,少數底部有“元”字等釉下刻款。考古挖掘和散失在民間器物中,也陸陸續續發現了帶有“官”、“內府”等字樣的完整器和殘片,以及一些極類宋代曲陽定窯的精細素白瓷和刻花白瓷。

盛秉祥、潘屴、解永杰等學者據此也提出了淄博磁村窯或曾燒造貢瓷等學術設想,或為揭開淄博窯在宋金時期,部分做工精細、質量上乘的瓷器曾被作為貢品或為官府征集、采用的隱藏歷史提供線索。

淄川-博山區出土的宋/金 支燒精細高溫黃釉瓷

淄川-博山區出土的宋/金 支燒精細綠釉瓷

淄川-博山區出土的宋/金 仿定窯特征的精細高溫白瓷

疑為淄博黑釉的宋定窯黑釉碗 淄博市博物館藏

此外,淄博市博所藏兩件品名標稱為“宋 定窯黑釉碗”的兩件黑釉盞,以其類型學特征分析來看,與宋代河北曲陽-燕川地區所產的定窯產品還是有較大差異的,不排除應為本土淄博窯場的金代黑釉產品。包括1986年淄河店村窖藏出土的那批59件定為“北宋定窯白瓷”的器物,斷代上更應接近金代特征,而斷源問題上,這里面會否摻雜有淄博本土產品呢?或也應予以再深入研究和審視。

三、博山大街窯

博山大街窯,東臨峨眉山,西瀕孝婦河。窯址沿河布局,長約1.5公里,寬約0.2公里。金代稱顏神店,明代改為鎮。境內峰巒疊翠,河流縱橫,制瓷原料豐富。1982年6月起,淄博市博物館進行了兩次窯址考古挖掘工作,出土了白釉、青釉、黑釉、醬釉和三彩陶釉等品種。胎色以灰白為主,尚有白灰、黃褐、紅褐色等。以輪制方法成型,兼用模制和手工捏制。裝飾手法有印花、刻花、剔花和堆塑等工藝。多用器皿狀的窯具支燒,碗盤類內底普遍有三至四枚支釘痕。器形有碗、盤、罐、盆、執壺、燈、盅、洗、枕等生活用品,也有不少玩具、瓷塑造像如騎馬像、獅子、鈴、龜、鹿等動物以及仕女、武士、文吏、佛教人物等。

宋/金 博山窯場三彩瓷例舉

較早期以燒造化妝土白瓷類的碗、盤等生活用具為主,素器無飾。燒制時無匣缽,時有熏煙痕跡,器外部多施半釉,與淄川區磁村窯址第四期(北宋晚期)遺物的特征相同。

晚期則以青瓷為主,白釉瓷、黑釉瓷、醬釉瓷及低溫三彩陶釉等次之。其中白釉、黑釉瓷等基本上承襲了北宋晚期的特征。青釉瓷則變化明顯,器類增多,裝飾技法更豐富。在燒造工藝上,多器物仍未使用匣缽,僅有部分形體較小的器物采用小匣缽裝燒。數量比較大的青釉印花碗和盤,內底多刮釉一圈用以疊燒。

總體來說,博山大街窯的燒造高峰期應為宋-元代。金元時期器物裝飾藝術臻于成熟,品類豐富,玻化程度高,釉色絢麗多彩,尤以三彩釉、絞胎、紅綠彩最為上乘。大街窯區南首窯的宋金三彩堪稱古代三彩釉的巔峰,胎有白、灰、灰黃、紅褐等色階,以自然交融而濃淡變宜的多彩色塊底飾之余,兼用范制、貼塑、刻、劃剔、印花等多種手法,將牡丹、花葉等各種圖案以及卷草、幾何紋等輔助紋飾精致制作,裝飾主題豐富并開始融入習俗、故事等情節畫面,美侖美奐,藝術性極高。而八陡窯等窯點則以黑瓷、白瓷和白地黑花等品類為主。

1982年冬,考古隊還清理了大街窯的元末明初玻璃作坊遺址,其下層即為元代瓷片堆積層。元末大街窯址的陶瓷生產廢棄,可能與玻璃制造業的興起有關。

宋/金 博山地區出土黑釉、天目釉器

宋/金 博山窯場絞胎瓷例舉

四、西坡地窯

西坡地窯位于淄川區西河鎮西坡地村的高地上,面積約5萬平方米。1956年起,淄博市文物部門曾三次進行調查和挖掘。

該窯燒造時期約從金-元代,以煤炭做為主燃料。采用匣缽裝燒法,方式有支燒、疊燒、覆燒等,窯具發現有匣缽、支釘、支圈及各種器皿狀墊具。

產品胎骨堅質,釉面光潔。出土物以化妝土白釉類為主,少許黑釉、醬釉器物。有刻花、印花、彩繪、黑釉粉杠等豐富裝飾手法。尤以金代后期-元代的磁州窯系風格的白地黑花產品為大宗特色,紋飾崇尚自然,多見花卉、水波、浪花、水草、魚藻等題材,畫風粗放,寫意瀟灑;同時富有生活文化氣息,時見有“清靜道德”、“風花雪月”、“忍”等行草書題字,書寫率性自然。

西坡地窯 金代黑釉粉杠瓷、瓷塑元代黑釉、白地黑花瓷樣本

余話:

淄博窯場如宋金三彩、絞胎、粉杠、黑釉、天目釉、精細高溫黃釉、白釉、醬釉等高品質產品,完全不輸一些久享聲譽的其他名窯名品,甚至過之而無不及,這些工藝淵源、傳播軌跡及其定性,以及部分淄博本土出土、館藏的器物的斷源斷代問題,都必須要繼續深化類型比較研究,將之從陶瓷史體系中厘清出來。它的輝煌成就并不需要用行政手段和語言、或另行搭建一個獨立框架來強調,而應將之放置在整個北方瓷業生產史的宏觀統一體系中考察研究,才更有利于還原其歷史真容。(特別鳴謝張光明、高巖兩位山東文博界前輩。感謝業內發表、參與的各位同好。)