摘要: 本文對山東地區隋唐時期窯址出土瓷片進行成分分析,在與同時期瓷業遺存比較的基礎上,得出其制瓷技術可能來自古相州安陽窯,但釉藥配較落后。隋唐時期,山東的瓷業中心從寨里窯址逐漸轉移至泗水流域,至唐中晚期淄川的磁村窯再次興盛,筆者試從自然環境、瓷器銷路、生產工藝等方面分析山東地區瓷業中心在隋唐時期遷移的原因。

基金: 2020年度山東省藝術科學重點課題(項目編號:QN202008163)階段性成果 ,

關鍵詞: 寨里窯,安陽窯,制瓷技術,

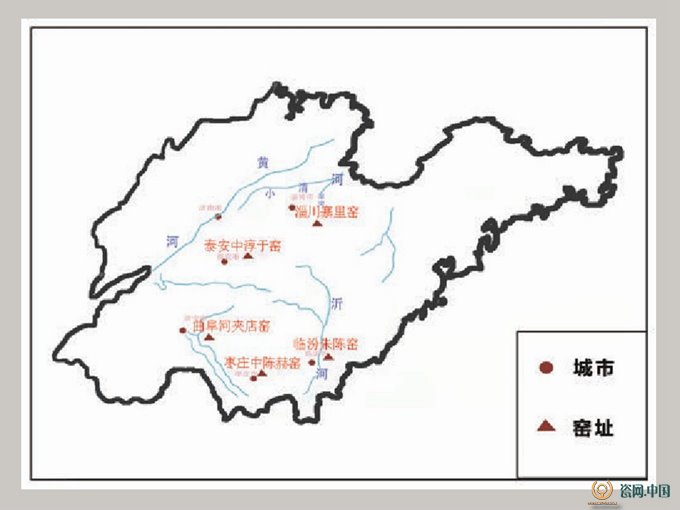

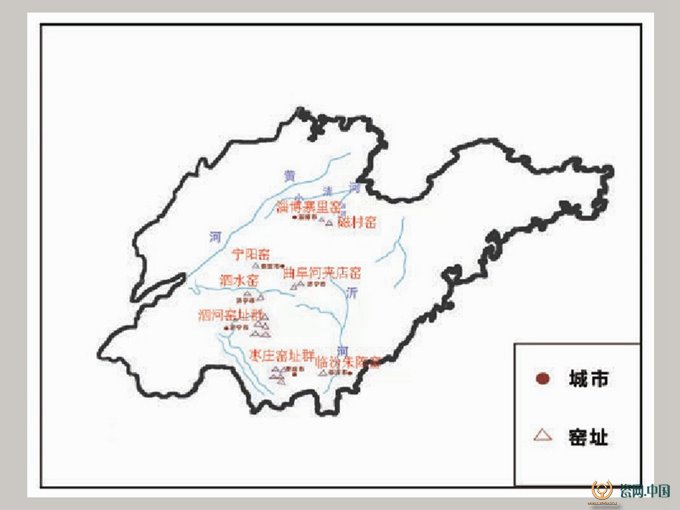

至今為止,發現于山東地區的隋唐時期瓷窯數量有二十余處,窯址主要集中在淄博、棗莊、濟寧等地。與北朝晚期相比,窯址的總數增加了近三倍(圖一、二)。通過對相關窯址資料的梳理,筆者發現其中既有因北朝晚期窯場對外擴張而形成的新窯(如淄博磁村窯),也有在其他區域新興的窯場(如寧陽西太平窯)。究其原因,新窯場的產生應是受到本地原有窯與外地窯的技術影響。此前的研究或僅對隋唐時期窯址進行初步調查、試掘與類型學整理[1],或只對本地窯的窯爐形制與燒窯技術進行分析[2],而對技術來源問題均未加以深入討論。鑒于隋唐時期山東地區技術來源可能為窯業分布范圍的擴大與中心的遷移提供參考,本文將通過對本地窯瓷片成分、瓷器器形、窯具與河南相州地區窯口做橫向比較,嘗試解決窯業技術的來源問題。

圖一山東地區北朝晚期窯址分布圖(底圖引自國家文物局主編:《中國文物地圖集(山東分冊下)》第23頁,2009年第1版)

圖二隋唐五代時期窯址分布圖(底圖引自國家文物局主編:《中國文物地圖集(山東分冊下)》第23頁,2009年第1版)

一、山東窯址出土瓷片成分分析

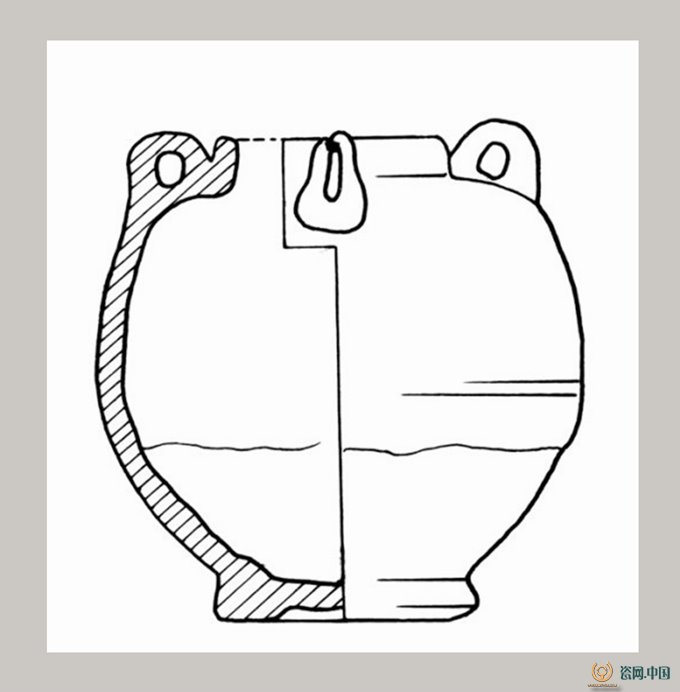

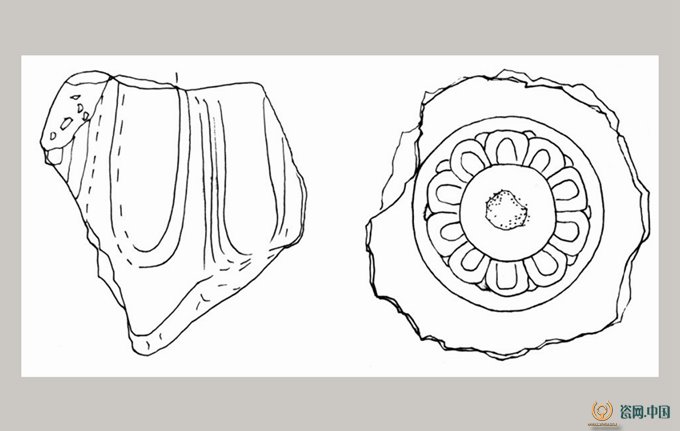

隋代,山東地區淄川寨里窯生產青釉瓷的釉色多呈半透明狀,器形沿用北朝瓷業生產的傳統。其中,寨里窯生產的青釉四系罐與位于古相州的安陽窯所生產的四系罐器形相近、施釉工藝相同,具體表現為:直口、溜肩,肩部裝飾有四系,器表施釉至腹部以下(圖三、四)。棗莊中陳郝窯生產的多足硯也與河南安陽窯產品相近,器形特征及底足的處理工藝相同。另外,山東地區(宋家村窯址、寨里窯址)出土的隋代瓷器殘片使用模印貼塑、刻花等裝飾工藝,也與安陽窯址青瓷的裝飾工藝特征具有一致性(圖五)。這些都表明了,自北朝以來,山東地區瓷器生產工藝可能受到古相州地區窯口的影響。

圖三安陽窯出土四系罐(引自河南省博物院,安陽地區文化局:《河南安陽隋代瓷窯址的試掘》)

圖四寨里窯出土四系罐(引自河南省博物院,安陽地區文化局:《山東淄博寨里北朝青瓷窯址調查紀要》)

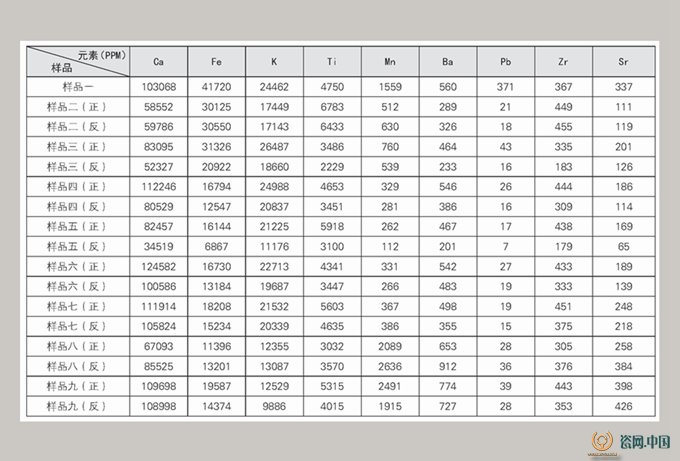

寨里窯生產的青瓷以Fe為主要著色元素,以Ca O為主要助溶劑。根據Fe的含量以及燒制過程中火焰氣氛的不同,瓷釉的發色會出現差異。從X射線熒光光譜檢測數據來看,安陽窯和寨里窯產品的主微量元素略有差異(表一):寨里窯瓷釉中Fe含量明顯更高,其釉色更深。寨里窯瓷器中Ti O2的含量十分不穩定,對瓷器釉色也產生一定的影響。日本陶瓷專家Ishii Tsuneshi認為,雖然瓷釉中Ti O2本身并不影響釉色,但Ti能影響熔解于釉中的鐵離子,可以使Fe2+轉變成Fe3+,因此其含量的變化會間接影響到高溫鐵釉的發色。顏色較深的釉中,不僅Fe2O3含量高,Ti O2的含量也較高。用Ti O2制得的瓷釉透明度強,具有質量小、抗沖擊力強、機械性能好、色彩鮮艷、不易污染等特點[3]。寨里窯青瓷標本Ti O2含量高低的差異比較明顯,在一定程度上表明了在青瓷燒制工藝與安陽古相州窯相去甚遠。

圖五安陽窯出土青瓷標本(引自河南省博物院,安陽地區文化局:《河南安陽隋代瓷窯址的試掘》)

表一瓷片樣品的元素組成統計表

注:(1)實驗條件:oxford met-8000;50kv 120s(2)樣品一至三為寨里窯址采集隋代青瓷標本;樣品四至七為安陽相州窯址采集隋代青瓷標本;樣品八為五代越窯標本;樣品九為寧波博物館提供唐早期秘色瓷。

由表一可知,從寨里與安陽窯址采集標本的成分對比來看,Ca O、K、Ti等元素的含量相近,都以Ca O為助溶劑,表明了此地受到了古相州的配釉技術的影響。

二、瓷業遺存的比較

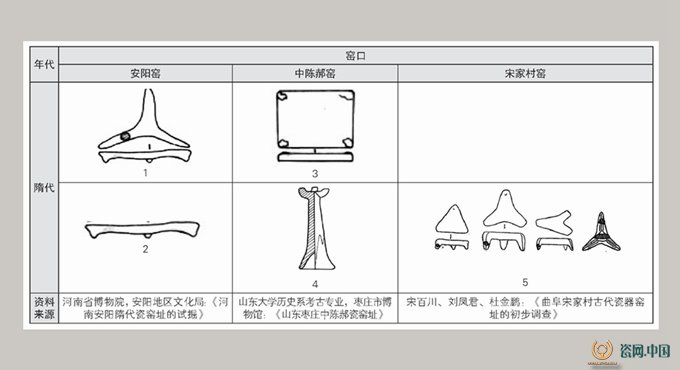

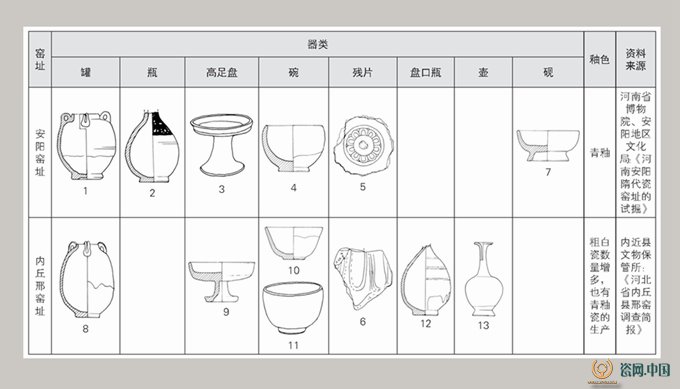

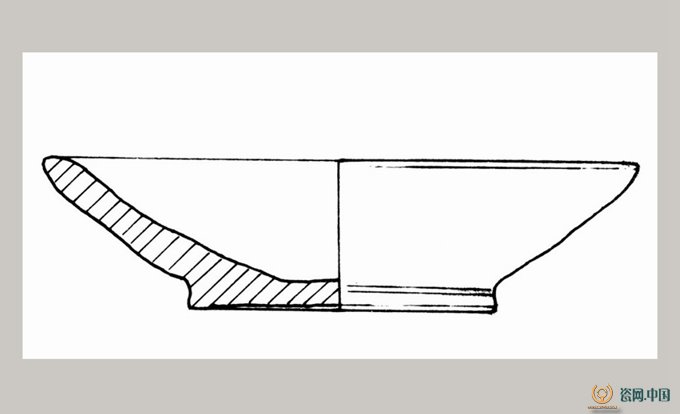

山東宋家村窯址采集的三叉形支釘,在三角底處捏出釘狀支足(表二,5),與安陽窯址、中陳郝窯址出土的同類器(表二,2、4)的制作工藝相同。在所出三齒支具的年代上,棗莊中陳郝窯址(表二,3)與安陽窯址(表二,1)一致。磁村窯址在唐晚期出現的執壺,呈唇口、鼓腹、平底實足,與河北內丘窯址唐中期執壺的器形特征相似(表四,6);泰安中淳于窯址采集的白釉碗(圖七)也與內丘窯白釉碗器形相近(表四,9)。但本地在瓷器種類方面明顯不如河北內丘窯址發現的多。

表二安陽窯址、中陳郝窯址、宋家村窯址出土的隋代窯具

表三安陽窯址、內丘窯址出土隋代瓷器器類

圖七中淳于窯址采集白釉碗(引自山東大學歷史系考古專業:《山東泰安縣中淳于古代瓷窯遺址調查》)

相對于瓷器器形,釉色工藝在山東地區的傳播速度相對較慢。早在北魏晚期,古相州白河窯已生產出了黑釉瓷器[4]。北朝晚期,河北內丘窯出現了白釉瓷[5]。但在山東地區,直至唐代中晚期,才出現了白釉、黑釉的生產工藝。因此,筆者推測,外地工匠遷入的同時,也帶來了較為先進的瓷業生產技術,本地的瓷業窯口才產生出白釉、黑釉的生產工藝。

隋唐時期,山東地區的窯口與古相州地區窯口有所交流。隋代,山東本地的瓷業除了受安陽窯的影響外,也受到了河北內丘窯的影響。河北內丘窯生產的盤口瓶呈盤口、束頸、鼓腹(表三,12),器形特征與中陳郝窯址第三期盤口瓶相近;四系罐呈直口、溜肩、鼓腹的特征(表三,8),與寨里窯四系罐的器形相近。不同的是,古相州地區窯口的瓷器釉色豐富,采用了青釉、黑釉、白釉等多類釉色工藝[6],而山東地區則釉色簡單,器形相對較少。唐代,河北內丘窯址是邢窯的中心窯口,所產瓷器的釉色以白釉為主[7]。唐晚期,在淄川磁村窯址發現了與內丘窯址工藝特征相近的白釉瓷,均使用了白釉綠彩的裝飾工藝,為唐代本地區瓷器生產工藝受到內丘窯的影響提供佐證。

但是,生產白釉瓷的工藝僅在山東地區磁村窯有發現,這表明:第一,本地窯生產的白釉瓷發現數量極少,說明白釉瓷在本地的使用并不普遍,且未大規模流行;第二,磁村窯位于山東中北部,距離內丘窯址較近,便于技術的傳入。

三、生產中心的遷移及原因

(一)山東地區窯業生產中心的形成

北朝晚期,相較本地其他窯口,淄川寨里窯生產的器類更加多樣。寨里窯的生產上限為北魏晚期。北齊時期,受河北邢窯的影響,寨里窯瓷器的生產工藝及器形發生了變化。與本地其他窯址相比,其生產工藝較為先進。北朝晚期,以寨里窯為代表的窯業生產中心形成,并對山東地區其他窯址產生了影響。

東魏至北齊時期,由于河北、河南地區窯口及淄川寨里窯青釉瓷生產技術的傳播,山東中南部地區相繼產生了中淳于、中陳郝、朱陳、河夾店四處窯口。北齊時期,山東中南部地區窯口生產瓷器的器形與寨里窯相近,但數量卻少于寨里窯,反映出了周邊窯址與中心窯址在接受生產工藝傳播速度上的差異。在器形與裝飾工藝方面,寨里窯與中淳于窯、朱陳窯、中陳郝窯較為一致,釉色均為青釉、青黃釉。到北朝晚期,寨里窯對山東中南部窯址的影響僅在部分工藝技術及器形上有體現。如常見于寨里窯址的碗、盤、高足盤、四系罐、蓮花尊等,僅有碗、盤、罐可見于其他窯址。

山東地區的窯口屬于民窯生產體系,以分工合作的形式完成窯業生產。因此,寨里窯的生產工藝在對外傳播中,主要依靠部分工匠的遷徙完成。而周邊窯口在生產規模、工藝技術等方面與中心窯口的差異,應與窯口所分布區域的制瓷原料及工藝基礎有關。

由此可知,本地窯業生產中心的形成,需要具備以下條件:第一,具有技術相對先進及向外傳播的能力,能影響到周邊窯址的瓷器生產;其二,發現的瓷器數量多、種類豐富;其三,窯址分布較為密集,呈聚集分布的狀態。