關鍵詞:寧陽;隋唐;制瓷遺址

摘要:2018年6~8月,為配合董梁高速公路建設,濟南市考古研究院聯合泰安市文物保護中心對寧陽柳溝新村西南遺址進行了考古發掘。遺址出土大量窯具及青瓷器殘次品,遺存年代上限可到北朝晚期,下限可到唐代中期,以隋代遺存為主。遺址的發掘為研究山東地區乃至全國北朝至唐代制瓷業提供了新材料,也補充了山東地區古代瓷器生產的發展序列。

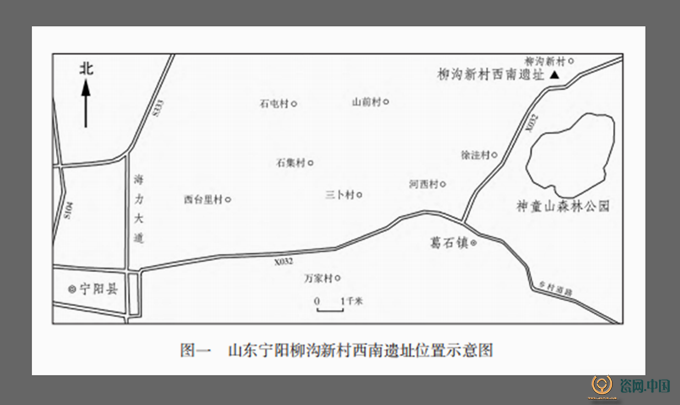

寧陽縣位于山東省西南部,隸屬于泰安市。境內地勢東高西低,東部多為低山、丘陵,西部多為平原。柳溝新村西南遺址位于寧陽縣東北部葛石鎮柳溝新村西南約100米處。(圖一)地形為山前臺地,地勢北高南低。遺址平面呈不規則橢圓形,南北長約200米,東西寬約70米,面積約14000平方米。

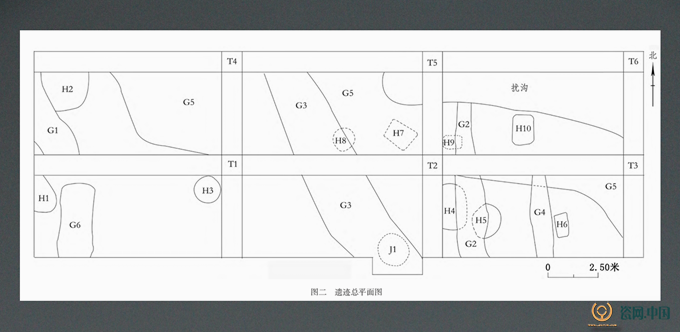

2018年6~8月,為配合董梁高速公路建設,濟南市考古研究院聯合泰安市文物保護中心對柳溝新村西南遺址進行了考古發掘。在遺址南部共布5×10平方米探方6個,編號T1~T6,實際發掘面積302平方米。共清理灰坑10座、灰溝6條和井1眼,(圖二)出土青瓷器和窯具共計12000余件,現將發掘情況簡報如下。

一、地層堆積

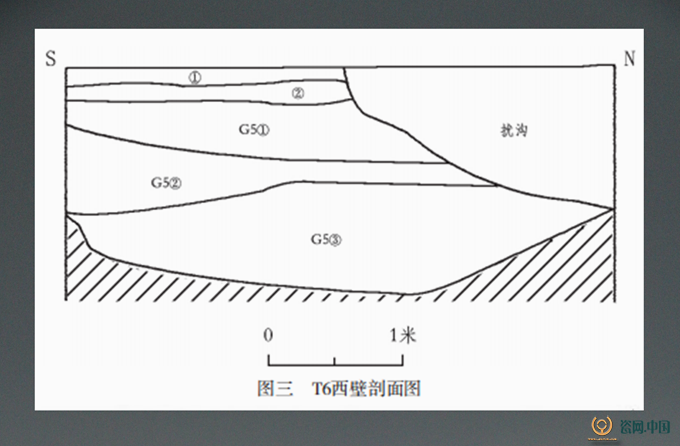

遺址地層堆積比較簡單,以T6西壁為例介紹。(圖三)

T6北部有一現代擾溝,系取土形成,含較多現代垃圾。

第①層:耕土層。淺灰褐砂土,較疏松,含大量植物根系和少量青瓷片、窯具和現代磚瓦塊等,厚10~15厘米。

第②層:黃褐色砂土,較疏松,由北向南逐漸變薄,含少量植物根系、碎石粒、燒土粒、草木灰及較多的青瓷片、窯具,厚10~20厘米。開口于此層下的遺跡有G5。

②層以下為黃褐色生土,較致密,含有大量鐵錳結核。

二、遺跡

(一)灰坑

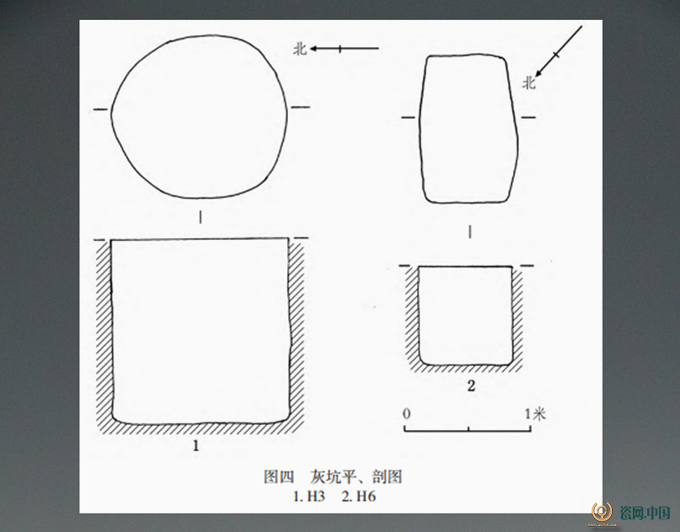

共10座,規模均較小。其中圓形坑4座,近長方形坑4座,另有2座形狀不規則,以H3、H6最為典型。

H3 位于T1東北部,開口于②層下,打破生土。平面形狀呈圓形,直壁較規整,平底。直徑1.30米,深1.50米。(圖四,1)坑內堆積為灰褐色黏土,較疏松,含較多草木灰、燒土粒和少量瓷片、窯具。瓷片中可辨器形有碗、杯和高足盤等,窯具有支釘、墊圈、支柱。

H 6 位于T3東部,開口于②層下,打破生土。平面形狀呈長方形,直壁較規整,平底。長1.20米,寬0.80~0.86米,深0.80米。(圖四,2)坑內堆積為淺灰褐色黏土,較疏松,含較多草木灰、燒土粒及少量白色瓷土顆粒、瓷片和窯具。瓷片中可辨器形有碗、高足盤,窯具有支釘、墊圈。

(二)灰溝

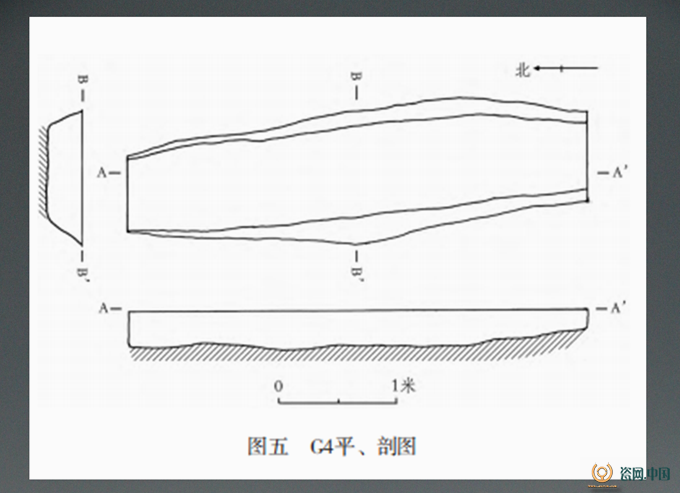

共6條,平面形狀多呈長條形,以G4、G5較為典型。

G4 位于T3內,開口于②層下,打破G5和生土層。南北走向,平面呈長條形,溝壁斜內收,底部高低不平,未見加工痕跡。發掘部分長4米,寬0.90~1.16米,深0.34米。(圖五)溝內堆積為黃褐色黏土,疏松,含少量草木灰、瓷片和窯具。瓷片中可辨器形有碗、杯、高足盤、罐和器蓋等,窯具有支釘、圈和支柱。

G 5 位于T3、T4、T5及T6內,開口于②層下,打破生土。東西走向,平面呈長條形,溝壁斜內收,底部高低不平,未見加工痕跡。發掘部分長28.40米,深1.50米。溝內堆積分為3層:第①層,灰褐色黏土,較疏松,含少量紅燒土、草木灰,厚0.45~0.60米;第②層,淺灰褐色黏土,較疏松,含少量紅燒土、草木灰,出土瓷片和窯具,厚0.20~0.50米;第③層,黃褐色砂土,疏松,含較多草木灰、紅燒土及大量瓷片和窯具,厚0.50~0.90米。(圖六)出土瓷片中可辨器形有碗、杯、高足盤、盆、罐、碟和盤口壺等,窯具有支釘、墊圈、支柱和窯壁等,其中支釘近11000件,墊圈300余件。

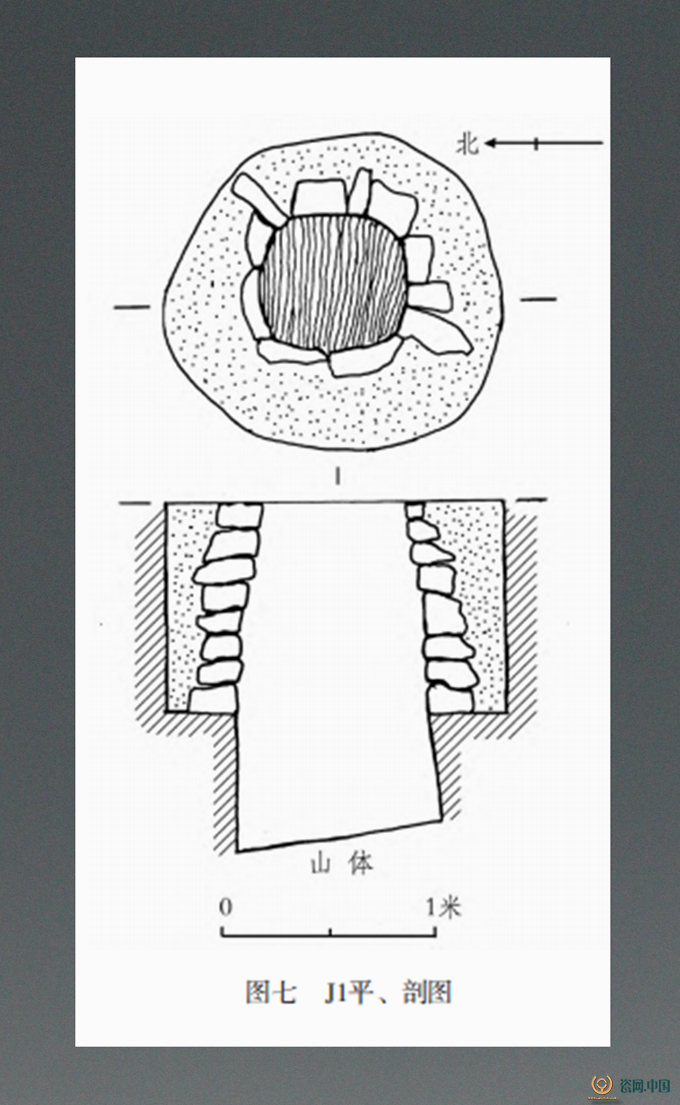

(三)井

J1位于T2東南部,開口于②層下,打破生土。平面呈圓形,井壁用石塊、磚塊壘砌而成,底部為山體,表面有數道人工鏨刻的凹槽。井壙直徑1.50~1.60米,井口直徑0.68米,深1.50~1.64米。(圖七)井內堆積為灰褐色黏土,較疏松,含有少量燒土粒及草木灰。出土器物多位于井底,包括瓷器、窯具和銀釵等,瓷器器形有碗、罐和球等,窯具包括支釘、墊圈和支柱。

三、遺物

(一)瓷器

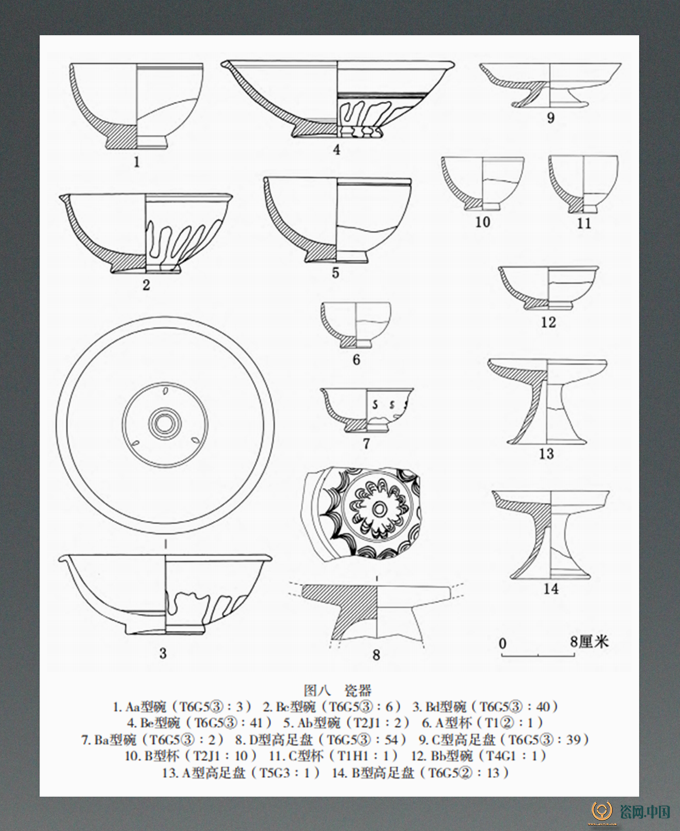

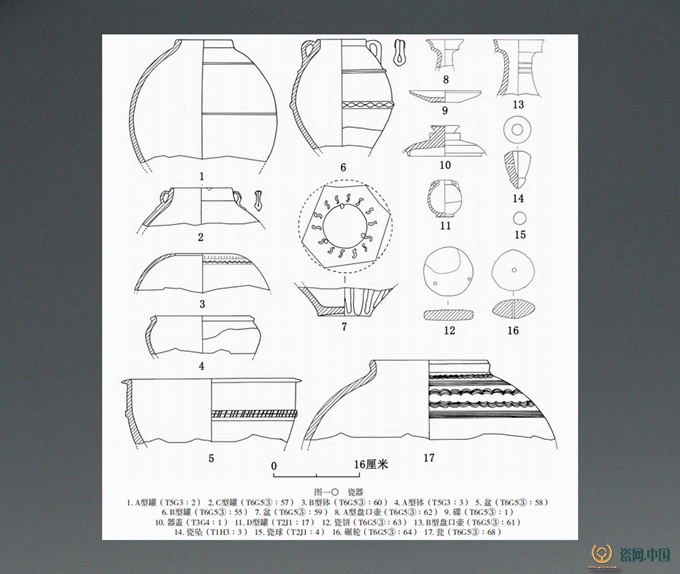

皆為青瓷器,其中碗數量最多,杯、高足盤次之,另有罐、盆、缽、甕、盤口壺、碟和器蓋等。

碗 大多數無法復原。均為餅足且內凹,外側削棱一周。內施全釉,外施半釉,內底大多有三個支燒痕和深綠色或天藍色積釉。分為二型。

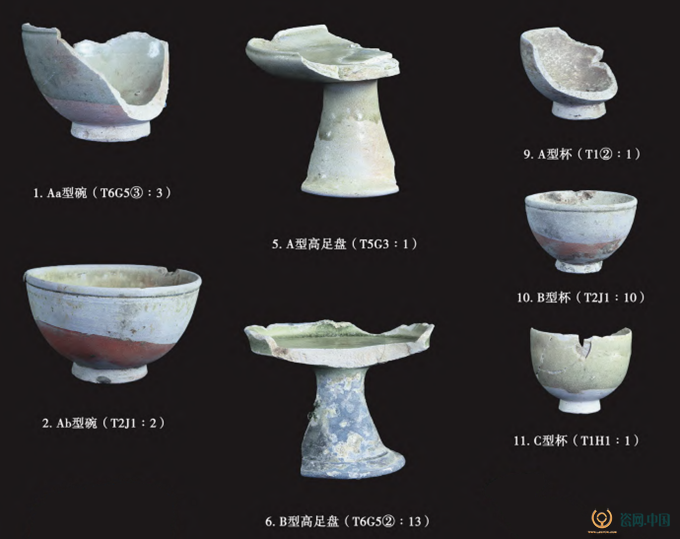

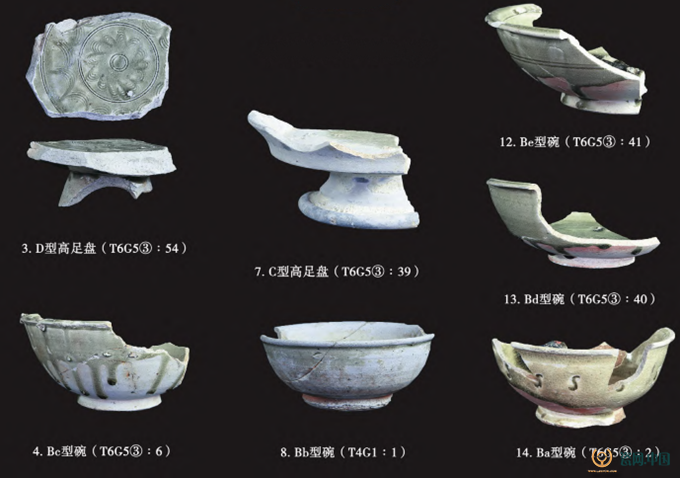

A型:62件。深腹,分二個亞型。

Aa型:2件。圓唇,近直口,深弧腹,平底。沿下飾一周凹弦紋。標本T6G5③∶3,黃白胎,質較硬,較粗糙,有氣孔和黑點。釉色青黃且薄厚不勻,光澤較差,細開片。口徑15厘米,底徑7厘米,高9.7厘米。(圖八,1;封三,1)

Ab型:60件。圓唇,敞口,深弧腹,較Aa型稍淺,平底。沿下飾一周凹弦紋。部分外壁有垂釉。標本T2J1∶2,灰白胎,腹部無釉處呈紅色,質堅硬。釉色青黃,外部脫釉嚴重,光澤較差,細開片。口徑16.6厘米,底徑7.2厘米,高9.6厘米。(圖八,5;封三,2)

B型:7件。淺腹,分五個亞型。

Ba型:2件。圓唇稍外翻,敞口,淺弧腹,平底。腹部印一周斜“S”紋。標本T6G5③∶2,灰白胎,外部無釉處呈紅色,質較軟。釉色青綠,光澤較好,玻璃質感強,細開片。口徑10.5厘米,底徑5厘米,高4.9厘米。(圖八,7;封三,14)

Bb型:2件。圓唇稍外翻,敞口,淺弧腹,平底。黃白胎,較粗糙,質較硬。釉色黃綠,含雜質較多,釉層較薄,內外脫釉嚴重。標本T4G1∶1,口徑11.3厘米,底徑5.2厘米,高4.8厘米。(圖八,12;封三,8)

Bc型:1件。標本T6G5③∶6,尖唇外翻,敞口,淺弧腹,平底。青灰胎,質較硬。釉色青綠,釉層較厚,外壁有垂釉,光澤較好,玻璃質感強,大開片。口徑19.6厘米,底徑8厘米,高9厘米。(圖八,2;封三,4)

Bd型:1件。標本T6G5③∶40,圓唇外翻,敞口,淺弧腹,平底。黃白胎,質較硬。釉色青綠,釉層較厚,有垂釉,內底釉厚處呈深綠色,光澤較好,玻璃質感強,大開片。內底飾三道凹弦紋。口徑24厘米,底徑9厘米,高8.9厘米。(圖八,3;封三,13)

Be型:1件。標本T6G5③∶41,圓唇外翻,敞口,淺斜弧腹,平底。青灰胎,質較硬。釉色青綠,釉層較厚,外壁有垂釉,光澤較好,玻璃質感強,大開片。內底及口沿飾兩道凹弦紋,外壁上腹飾兩道凹弦紋。口徑25.8厘米,底徑10.5厘米,高8.6厘米。(圖八,4;封三,12)

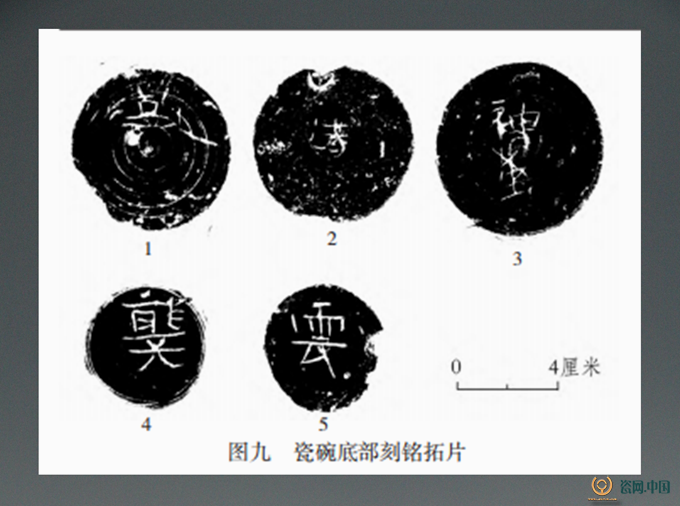

此外,極少數瓷碗的餅足底部有刻銘,如“彭”“洪”“神蟲”及“云”等。(圖九)

杯 餅足較高且內凹,外側削棱一周。內施全釉,外施半釉,釉厚處呈深綠色。內底均無支燒痕。分為三型。

A型:1件。標本T1②∶1,尖唇,斂口,深弧腹,平底。黃白胎,質較軟。釉色黃綠,釉層較薄,含雜質較多,內外均脫釉嚴重。口徑7.8厘米,底徑3.5厘米,高5.2厘米。(圖八,6;封三,9)

B型:1件。標本T2J1∶10,圓唇,敞口,深弧腹,平底。沿下飾一周凹弦紋。灰白胎,質較硬。釉色淡青,釉層較厚,細開片。口徑9.4厘米,底徑4厘米,高6.1厘米。(圖八,10;封三,10)

C型:1件。標本T1H1∶1,尖唇,直口,深弧腹,平底。青灰胎,質堅硬。釉色青綠,釉層較薄,細開片。口徑7.8厘米,底徑3.2厘米,高6.6厘米。(圖八,11;封三,11)

高足盤 由喇叭狀圈足和盤粘接而成。內施滿釉,外施釉至圈足下部。分為四型。

A型:1件。標本T5G3∶1,尖唇,敞口,淺弧腹,平底,喇叭狀高圈足。青灰胎,質較硬。釉色淡青。盤內有三個支燒痕。口徑13.2厘米,底徑9厘米,高9.6厘米。(圖八,13;封三,5)

B型:1件。標本T6G5②∶13,尖唇,敞口,淺斜腹,平底,喇叭狀高圈足。青灰胎,質堅硬。釉色青綠,玻璃質感強。口徑13.2厘米,底徑9厘米,高10厘米。(圖八,14;封三,6)

C型:2件。標本T6G5③∶39,圓唇,敞口,淺斜腹,平底,喇叭狀矮圈足。青灰胎,質堅硬。釉色青綠,內外脫釉嚴重。盤心殘存兩個支燒痕。口徑16厘米,底徑8.6厘米,高5厘米。(圖八,9;封三,7)

D型:1件。體型較大。標本T6G5③∶54,青灰胎,質堅硬。釉色青綠,玻璃質感強。盤內刻劃六道凹弦紋及兩組水波紋。殘高6.2厘米。(圖八,8;封三,3)

罐 分為四型。

A型:1件。標本T5G3∶2,方唇,斂口,內斜直領,溜肩,鼓腹。灰白胎,質硬。青綠色釉,釉層較厚,光澤較好,玻璃感強。肩部、腹下部飾兩道凹弦紋。口徑10厘米,腹徑26.6厘米,殘高23.4厘米。(圖一〇,1)

B型:1件。標本T6G5③∶55,方唇,直口,短直領,復式耳,復式耳與口沿平齊,溜肩,鼓腹。灰白胎,質較硬。青釉泛黃,脫釉嚴重,內施釉,外施釉至腹下部。肩部飾一道凸棱,腹中部飾一道附加堆紋。口徑9.8厘米,腹徑19厘米,殘高20.8厘米。(圖一〇,6)

C型:1件。標本T6G5③∶57,方唇,斂口,內斜直領,復式耳,復式耳略低于口沿,溜肩。灰白胎,質堅硬。青綠色釉,釉層較厚,玻璃質感強,細開片。口沿有一V形支燒痕。口徑11.5厘米,殘高6.9厘米。(圖一〇,2)

D型:1件。標本T2J1∶17,圓唇,直口,短直領,殘存一只復式耳,略低于口沿,溜肩,鼓腹,餅足外撇且內凹,外側削棱一周,最大徑在腹中部。黃白胎,質較軟。黃綠色釉,內施滿釉,外施半釉,脫釉嚴重。口徑2.9厘米,底徑3.4厘米,腹徑6.4厘米,高7厘米。(圖一〇,11)

盆 2件。標本T6G5③∶58,尖唇,折沿,敞口,深弧腹。灰白胎,質較硬。釉色青綠,釉層較厚,玻璃質感強。腹部飾兩道繩索狀附加堆紋。口徑34.5厘米,殘高11.5厘米。(圖一〇,5)

T6G5③∶59,平底內凹。青灰胎,質較硬。釉色青綠,釉層較厚,內施滿釉,內底釉厚處呈天藍色,外有垂釉。內底有三個支燒痕。內底印一周S紋。底徑10厘米,殘高5.4厘米。(圖一〇,7)

缽 分為二型。

A型:1件。標本T5G3∶3,尖唇外翻,斂口,溜肩,鼓腹。灰白胎,質堅硬。釉色黃綠,釉層較薄且雜質較多,細開片。口徑20厘米,腹徑21.5厘米,殘高7.2厘米。(圖一〇,4)

B型:1件。標本T6G5③∶60,方唇,斂口,鼓腹。青灰胎,質堅硬。釉色青綠。肩部刻劃凹弦紋及水波紋。口徑10.6厘米,殘高7厘米。(圖一〇,3)

瓷甕 1件。標本T6G5③∶68,圓唇,敞口,外斜直領,溜肩。灰白胎。釉色淡青,脫釉嚴重。肩部飾凹弦紋及水波紋。口徑22厘米,殘高15厘米。(圖一〇,17)

盤口壺 分為二型。

A型:3件。圓唇,盤口,束頸且頸部較細。標本T6G5③∶62,灰白胎,較堅硬。脫釉嚴重。盤口直徑6.9厘米,殘高5.3厘米。(圖一〇,8)

B型:1件。標本T6G5③∶61,方唇,盤口,束頸且頸部較粗。灰白胎,較堅硬。釉色淡青,盤口釉厚處有天藍色窯變。頸部飾三道凹弦紋。盤口直徑9.6厘米,殘高10.3厘米。(圖一〇,13)

碟 2件。標本T6G5③∶1,圓唇,敞口,淺斜腹,平底內凹。灰白胎,質較硬。釉色黃綠,內施滿釉,外表底部無釉,細開片。口徑13.4厘米,底徑5.4厘米,高2.2厘米。(圖一〇,9)

器蓋 1件。標本T3G4∶1,子口,方唇,直口,弧頂,中部隆起,高出周邊,雙層紐,下層為矮圓柱形,上層近喇叭形,頂微內凹。灰白胎,質堅硬。釉色青綠,外部施釉,內部無釉,細開片。頂徑5.4厘米,高5.8厘米。(圖一〇,10)

瓷餅 6件。均殘缺。平面呈餅形,兩面微鼓。通體施青釉。直徑8~11厘米。標本T6G5③∶63,一面未見支燒痕,另一面殘存兩個支燒痕。直徑9.2厘米,厚2厘米。(圖一〇,12)

瓷碾輪 1件。標本T6G5③∶64,平面近圓形,兩面微鼓,中間有一小孔貫通。未施釉。直徑7.9厘米,厚3.5厘米。(圖一〇,16)

瓷球 1件。標本T2J1∶4,胎灰白,質堅硬。未施釉。直徑2.4厘米。(圖一〇,15)

瓷墜 1件。標本T1H3∶3,整體呈陀螺狀,平頂,中間有一孔,但未與底部貫通,尖底,周身有兩小孔與內部貫通。胎灰白,堅硬。施青綠釉。頂部直徑5厘米,通高7厘米。(圖一〇,14)

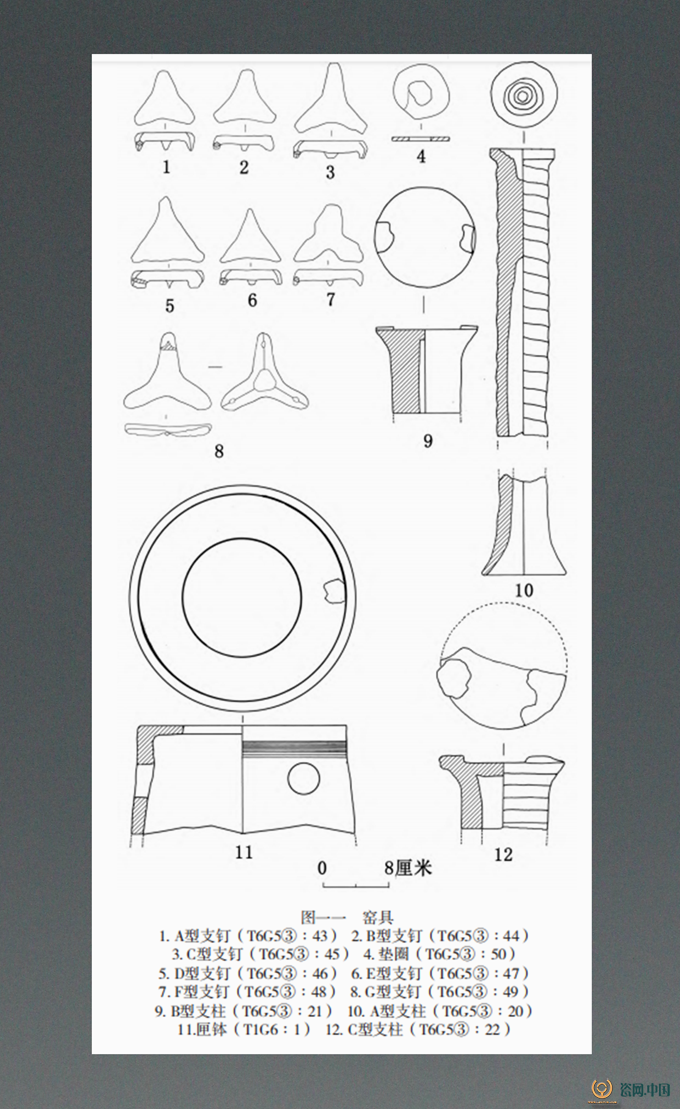

(二)窯具

均由瓷土制成。支釘數量最多,墊圈、支柱次之,另有匣缽和窯壁。

支釘 11000余件。手捏而成,部分支釘表面有明顯的指紋痕跡。頂面平坦或下凹。胎質細膩堅硬。不施釉,少量帶釉者系燒造時瓷器表面釉層流淌所致。均已使用過,未發現重復使用痕跡。分為七型。

A型:平面呈圓角內向弧邊三角形,弧度較小,頂面平坦,三足底部呈釘狀。高1.3~2.2厘米,三足間距3.3~7.5厘米。標本T6G5③∶43,三足間距7.5厘米,高2.2厘米。(圖一一,1)

B型:平面呈方角內向弧邊三角形,弧度較大,頂面平坦,三足底部呈釘狀。高1.4~2.3厘米,三足間距4.7~8.1厘米。標本T6G5③∶44,三足間距7.2厘米,高1.6厘米。(圖一一,2)

C型:平面呈方角三叉形,頂面平坦,三足底部呈釘狀。高1.2~4.4厘米,三足間距3.7~9.4厘米。標本T6G5③∶45,三足間距9厘米,高2.1厘米。(圖一一,3)

D型:平面呈圓角等邊三角形,頂面平坦,三足底部呈刃狀。標本T6G5③∶46,三足間距9厘米,高2.1厘米。(圖一一,5)

E型:平面呈等邊三角形,頂面平坦,三足底部呈釘狀。標本T6G5③∶47,三足間距7.5厘米,高1.7厘米。(圖一一,6)

F型:平面呈三瓣花形,頂面平坦,三足底部呈釘狀。標本T6G5③∶48,三足間距8.4厘米,高1.9厘米。(圖一一,7)

G型:平面呈三叉形,尺寸較大,頂部下凹,三叉底部皆呈刃狀,末端各有一個支燒痕。三叉間距10~15厘米。標本T6G5③∶49,三叉間距10厘米,高2厘米。(圖一一,8)

墊圈 均用泥條捏成。大多數殘斷,完整者呈不規則環狀。胎質細膩堅硬。有的尚黏附于支柱頂端或器物底部。直徑5~7厘米,厚0.6~1.2厘米。標本T6G5③∶50,直徑6厘米,厚1厘米。(圖一一,4)支柱 泥條盤筑而成。均呈圓柱形。胎質較粗糙。分為三型。

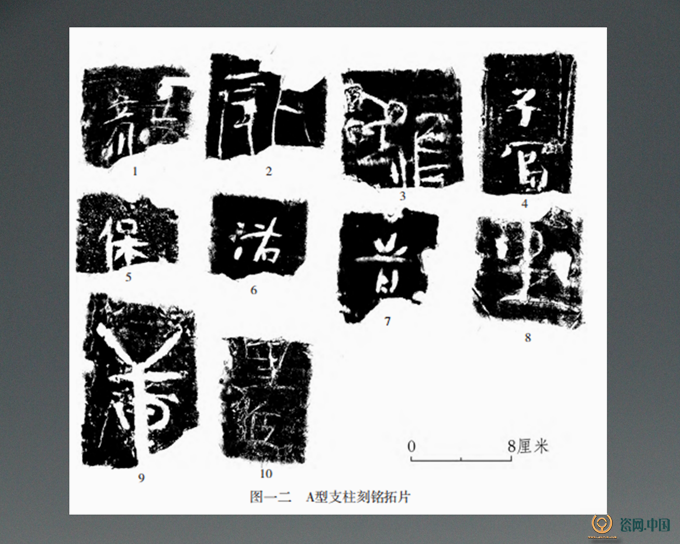

A型:絕大多數為此型。頂端平坦,底座呈喇叭狀,大部分中間有直徑1~3厘米的小圓孔,未與頂部貫通。柱身大多數有青綠、青黃色及天藍色釉,部分存在脫釉現象。頂部多數還黏附著墊圈,底部多粘有一層厚約5厘米的粗砂粒。柱身直徑5~7厘米,底徑8~12厘米。部分A型支柱上部刻有文字,其表面被釉層覆蓋,可辨識者如“龍”“子富”“保”等。(圖一二)標本T6G5③∶20,頂端直徑8厘米,柱身直徑6.4厘米,孔徑3厘米,殘高36厘米。(圖一一,10)

B型:1件。標本T6G5③∶21,直徑較粗,頂端平坦,柱身中間有孔,未與頂部貫通,底部形狀不明。表面無釉。頂部有墊釘痕。頂端直徑12.8厘米,柱身直徑8.8厘米,孔徑2厘米,殘高10.4厘米。(圖一一,9)

C型:1件。標本T6G5③∶22,直徑較粗,頂端平坦,頂部有墊釘,柱身中間的孔較大,未與頂部貫通,底部形狀不明。表面粘綠釉。頂端直徑15厘米,柱身直徑11厘米,孔徑5.5厘米,殘高9.4厘米。(圖一一,12)

匣缽 1件。標本T1G6∶1,不可復原。胎質較粗糙,壁較厚。整體形狀呈倒扣的筒形,頂端有一大孔,周壁有若干小孔。表面有綠釉,釉層較薄,內部無釉。上部有若干道凹弦紋。頂部有墊釘痕。頂部直徑26厘米,大孔徑15厘米,壁厚1.5厘米,殘高12.5厘米。(圖一一,11)

窯壁 均殘斷。由瓷土混合砂粒、小石子制成。均有一定弧度,內側面布滿窯汗。標本T6G5③∶69,寬16厘米,厚8厘米,殘長16厘米。

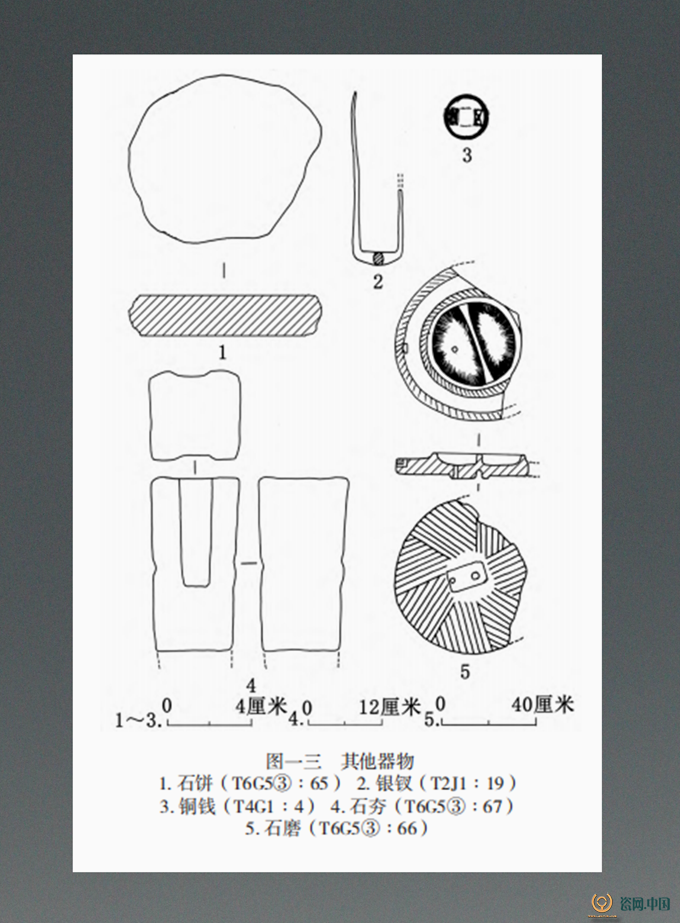

(三)其他器物

石餅 3件。質較粗糙,兩面平整。直徑8~10厘米。標本T6G5③∶65,直徑9.4厘米,厚2厘米。(圖一三,1)石磨 1件。標本T6G5③∶66,為旋轉磨的上扇,平面圓形,剖面呈“凸”字形,頂部中央為相對的半圓形進料口,中有橫梁相隔,進料口均下凹,一側底部有圓形小孔,直徑2厘米,磨盤邊緣殘存一個長方形小槽,長4厘米,寬2厘米,深4厘米,側壁另有一長方形小孔與之相通(推測原有四組),小槽和小孔應該均是安裝推磨棍之處。磨盤表面刻兩周斜線紋,底面磨齒為八區斜線紋,磨損痕跡明顯。直徑66厘米,厚10厘米。(圖一三,5)

石夯 1件。標本T6G5③∶67,呈方柱形,頂部平坦,底部殘斷,兩側面有長方形淺凹槽。邊長15厘米,殘高29厘米。(圖一三,4)

銀釵 1件。標本T2J1∶19,整體呈U形,前端稍細,較為圓鈍,末端較粗。器表無紋飾。長8.4厘米,寬2.5厘米。(圖一三,2)

銅錢 2枚。均為隋五銖。標本T4G1∶4,直徑2.3厘米,穿徑0.7厘米。(圖一三,3)

四、結語

(一)年代

遺址出土青瓷器的基本組合是碗、杯、高足盤、罐和盤口壺等,這種組合是隋代青瓷器的特點,而且大多數瓷器在胎質、釉色、裝飾和燒造方法等方面均表現出較高的一致性,應為同一時代的產物。Ab型瓷碗與曲阜河夾店[1]、曲阜宋家村[2]出土隋代瓷碗形制基本相同,B型、C型高足盤與棗莊中陳郝窯[3]、安陽窯[4]出土隋代高足盤基本相同。在曲阜河夾店、曲阜宋家村、棗莊中陳郝等隋代瓷窯址中也見有與A型、G型支釘、A型支柱同樣的器物。由此可見,遺址出土的絕大多數青瓷器與窯具的年代為隋代。

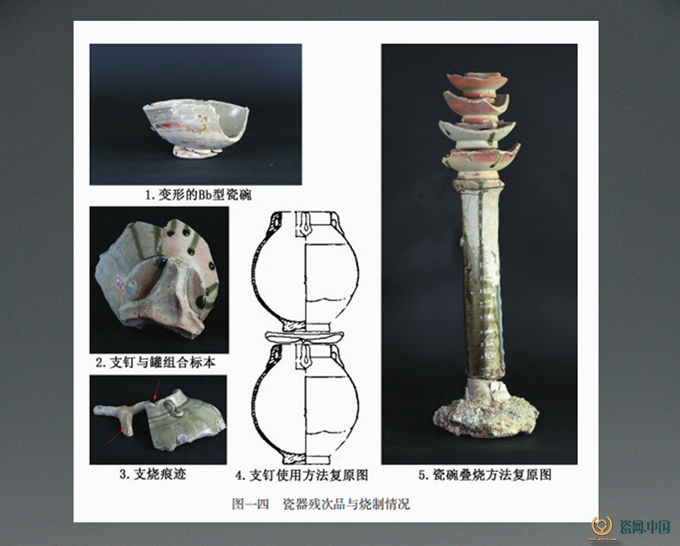

Aa型瓷碗胎質粗糙,有氣孔和黑點,釉色青黃且薄厚不勻,與棗莊中陳郝窯址出土的北朝晚期瓷碗基本相同,與臨淄崔氏墓群北朝晚期墓[5]、河北平山北齊崔昂墓[6]、河南安陽北齊范粹墓[7]出土的北朝瓷碗相似,時代亦應相近。Bb型瓷碗、A型瓷缽釉層較薄,雜質較多,此類風格的瓷片出土數量較少。Bb型瓷碗與淄博磁村窯[8]、棗莊中陳郝窯[9]、寧陽西太平窯[10]出土的唐代中期瓷碗基本一致,應該也是唐代中期的產品。Bb型瓷碗存在變形現象(圖一四,1),系殘次品,表明唐代中期該遺址仍然燒造瓷器,但產量較少。

綜上,我們認為該制瓷遺址可能起源于北朝晚期,燒造年代主要集中于隋代,隋代生產規模較大,產量較高,唐代中期時亦存在瓷器生產活動,但生產規模已大不如前。

(二)相關問題

柳溝新村西南隋唐制瓷遺址的窯具以支釘數量最多,墊圈、支柱次之,因此瓷器的燒造方法主要是疊裝裸燒(圖一四,5)及單件裸燒。遺址出土的匣缽(T1G6∶1)與曲阜宋家村發現的隋代匣缽較為相似,匣缽是提高瓷器質量的重要窯具,部分釉色潔凈明亮的罐、杯等精致器物可能是使用匣缽燒成的。

遺址出土支柱上的刻銘應該是窯工的姓氏或者人名,瓷器的生產是一個比較復雜的過程,單純的家庭式作坊不具備這樣的生產能力。因此,該制瓷遺址應該是一處具有一定規模的專業化窯場,窯工較多,支柱上的刻銘是為了區分窯工各自的產品。同時,J1出土的瓷碗大多數口沿略殘,或者脫釉較為嚴重,這類瓷器雖然無法作為商品進行銷售,但還是可以作為容器來使用,將其拋棄在井中的現象也從側面說明當時的瓷器生產規模較大,產量比較高,對產品質量的要求較為嚴格。

G型支釘形制特殊,尺寸普遍較大,三叉底部均呈刃狀。此類支釘在山東、山西、陜西、江蘇和安徽等隋唐時期窯址中均有出土,由于出土數量較少,大多數發掘報告都未提及其具體用途,僅歸為隔墊具的一種。柳溝新村西南隋唐制瓷遺址出土了一定數量的G型支釘,部分與瓷罐底部黏連在一起,(圖一四,2)而且刃部靠近邊緣的部位均有與器物粘連的痕跡,這些痕跡與瓷罐口沿上的V形支燒痕跡(圖一四,3)相對應。據此可知,G型支釘應是放置在瓷罐口沿之上,用于此類小口深腹器物的疊燒之窯具。(圖一四,4)由于瓷罐等器物本身較高,且自重較大,為保證燒造成功率,疊放高度應該不高。這也導致此類窯具使用較少,發現數量也遠遠低于其他窯具。G類支釘均頂面下凹,應是燒造時其上部器物壓迫所致,并非制作時刻意為之。此類窯具為研究隋唐時期北方地區瓷器生產的技術交流與傳播路線提供了新的視角。

據相關資料可知,寧陽境內的古代窯址數量較多,主要分布在磁窯、華豐、蔣集、東莊和葛石等地,尤其是磁窯鎮,因古瓷窯址數量較多而得名。這些窯址的年代主要集中于隋唐時期,大量瓷器生產作坊集中出現的情況可能與隋代中國統一格局的形成、社會穩定及經濟的復蘇有關,而且寧陽境內多山,北鄰大汶河,可以為瓷器生產提供必要的原材料、燃料及水源。

柳溝新村西南隋唐制瓷遺址雖然未發現窯爐,但是發現與制瓷業相關的大量窯具及瓷器殘次品,大量窯具及瓷器殘次品可以還原這一時期瓷器的生產工藝、裝燒技術,刻銘支柱的發現也可以推進這一時期制瓷業生產方式、生產組織方面的研究。該窯址的發掘為研究山東地區乃至全國北朝至唐代制瓷業提供了重要的新材料,也補充了山東地區古代瓷器生產的發展序列。(附記:本次發掘領隊為郭俊峰,參與發掘的有邢琪、馬天成、鄧文龍、劉保福,繪圖為畢冠超、邢琪,照相為郝素梅、楊陽,拓片為鄧文山。執 筆:邢 琪 馬天成 郭俊峰)