棗莊物產(chǎn)富饒,豐富的瓷土、煤炭和便利的水陸交通資源為瓷器制造業(yè)的發(fā)展提供了優(yōu)越條件。棗莊市文物管理站1978年通過(guò)對(duì)全市古代窯址的調(diào)查,先后發(fā)現(xiàn)中陳郝、張嶺、釣魚(yú)臺(tái)、柏山、湖埠、雷村新村、齊村、渴口、打靶場(chǎng)、蘇家園、鳳凰嶺等古窯址十余處。其中,中陳郝北窯、湖埠、鳳凰嶺、張嶺、釣魚(yú)臺(tái)為青瓷窯址,中陳郝南窯、渴口、柏山、雷村新村為白瓷或白釉黑花瓷窯址,中陳郝西部黑瓷區(qū)、齊村、打靶場(chǎng)、蘇家園則屬于黑瓷或醬釉瓷窯址。

素有“江北第一窯”之稱(chēng)的中陳郝瓷窯位于薛城區(qū)鄒塢鎮(zhèn)中陳郝村,創(chuàng)燒于南北朝,歷隋唐,經(jīng)五代,至宋元,傳明清,經(jīng)久不衰,延續(xù)時(shí)間達(dá)1300多年,其品種之豐富、燒造技術(shù)之先進(jìn),堪為北方制瓷業(yè)翹楚。

1987年9月1日至10月25日, 山東大學(xué)歷史系考古專(zhuān)業(yè)和棗莊市博物館聯(lián)合對(duì)中陳郝窯址進(jìn)行了發(fā)掘,兩座隋代青瓷窯爐的發(fā)現(xiàn),為研究我國(guó)古代的窯爐結(jié)構(gòu)、瓷器的燒造技術(shù)提供了十分重要的資料,為北方青瓷燒造史增添了濃重的一筆。另外在金代窯爐底部發(fā)現(xiàn)的煤渣,說(shuō)明棗莊在距今800多年前已采用煤炭作燃料燒制瓷器,為研究棗莊的煤炭開(kāi)采史提供了證據(jù)。

根據(jù)考古發(fā)掘的文化層堆積、地層關(guān)系和出土遺物的特征,中陳郝瓷窯遺址分青瓷區(qū)、白瓷區(qū)和黑瓷區(qū)。從燒造年代來(lái)看,青瓷區(qū)最早可追溯至北朝晚期,持續(xù)到北宋。白瓷區(qū)大體在宋、金、元時(shí)期。黑瓷區(qū)為明清時(shí)期。

中陳郝瓷窯燒造的瓷器各時(shí)期器型、工藝、紋飾均不同,但始終“以日常生活用具為主,容器較大,器型端莊,穩(wěn)重實(shí)用”“器物釉汁色調(diào)渾厚深重,注意表現(xiàn)內(nèi)在的質(zhì)感”(劉鳳君:《山東古代瓷器藝術(shù)簡(jiǎn)說(shuō)》,《文史知識(shí)》1989年3期),具有典型的北方民窯瓷器特征。即使到了宋元時(shí)期,南方各窯開(kāi)始流行燒制樣式新穎的梅瓶、熏爐等,中陳郝瓷窯瓷器燒造仍以日常使用的盤(pán)、碗、罐為大宗。現(xiàn)將部分棗莊市博物館館藏中陳郝瓷窯瓷器按朝代歸納介紹。

南北朝隋唐時(shí)期

此時(shí)期中陳郝瓷窯燒造的多為青瓷,造型古樸凝重,以實(shí)用器為主,采用支釘支燒,釉色青中閃綠,多為內(nèi)施滿(mǎn)釉,外施半釉,紋飾以劃花為主,刻花極少,常見(jiàn)圖案有波浪、草葉、方格、網(wǎng)狀、半圓、同心弦紋。

南北朝醬釉雞首壺

南北朝醬釉雞首壺 盤(pán)口,圓唇,細(xì)頸,廣肩,鼓腹,最大腹徑偏上,下腹微弧內(nèi)收,平底。盤(pán)口與肩之間有圓股型柄,肩部有一實(shí)心雞首及兩個(gè)橋形系。整體施醬釉不及底,釉層豐厚,釉色均勻,近底部露白胎。

雞首壺的名稱(chēng)得自于壺嘴流部的雞首形裝飾。“雞”與“吉”諧音,反映出人們對(duì)吉祥安寧生活的期望。

隋青釉四系盤(pán)口壺

隋青釉四系盤(pán)口壺 盤(pán)口,圓唇,長(zhǎng)束頸,溜肩,肩部有復(fù)式四系,鼓腹,平底微內(nèi)凹。外施半釉,呈淚滴狀,垂釉中下部露白胎。

盤(pán)口壺是中陳郝青瓷的代表器物,裝飾簡(jiǎn)單,多數(shù)僅在口沿或肩部飾一至三周凹、凸弦紋。釉色純正,有青綠、青黃之分。青綠釉器釉層較厚,釉面較潔凈光亮,因燒成火候較高,致使淚滴狀垂釉較多,內(nèi)底常見(jiàn)深綠色積釉。

宋金元時(shí)期

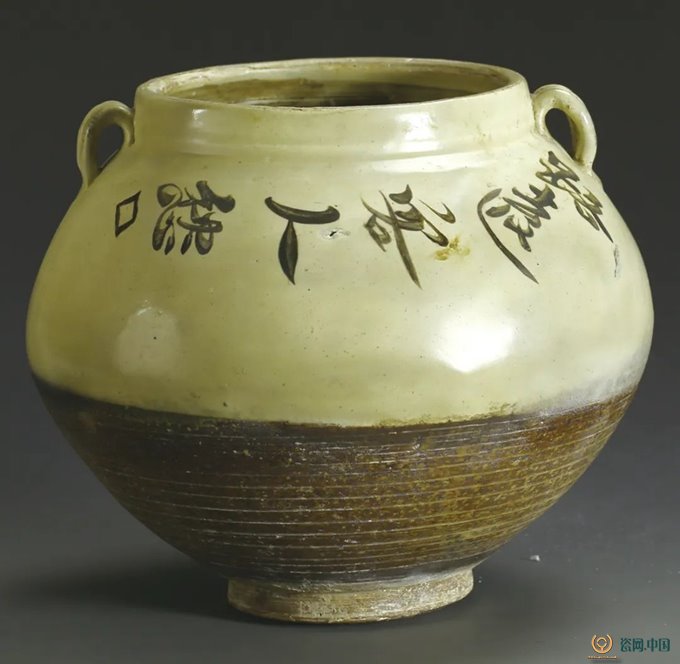

此時(shí)期中陳郝瓷窯燒造的主要有白瓷、白釉黑花瓷和綠彩瓷。其中以白釉黑花瓷最為多見(jiàn),白釉黑花又稱(chēng)白地釉下黑彩,題材以各種折枝或纏枝花卉、蘭草、水波、魚(yú)為主,運(yùn)筆灑脫,線(xiàn)條明快。此外,白地黑字行草字體的出現(xiàn),也是其特征之一。如這件瓷罐,腹上部行書(shū)可辨識(shí)出“路遠(yuǎn)客人愁□,思鄉(xiāng)人□馬行遲”字眼。

此時(shí)期還燒造有為數(shù)眾多的人物、動(dòng)物形瓷玩具,多為純手工捏造而成,體型較小。種類(lèi)有騎馬、佛像、菩薩、仕女、馬、牛、羊、狗、龜?shù)龋匀∑浯篌w輪廓,發(fā)、眼、足處施黑釉對(duì)主要特征進(jìn)行刻畫(huà),顯得小巧玲瓏、動(dòng)人可愛(ài),反映出工匠和民眾樂(lè)觀、豁達(dá)的審美情趣。

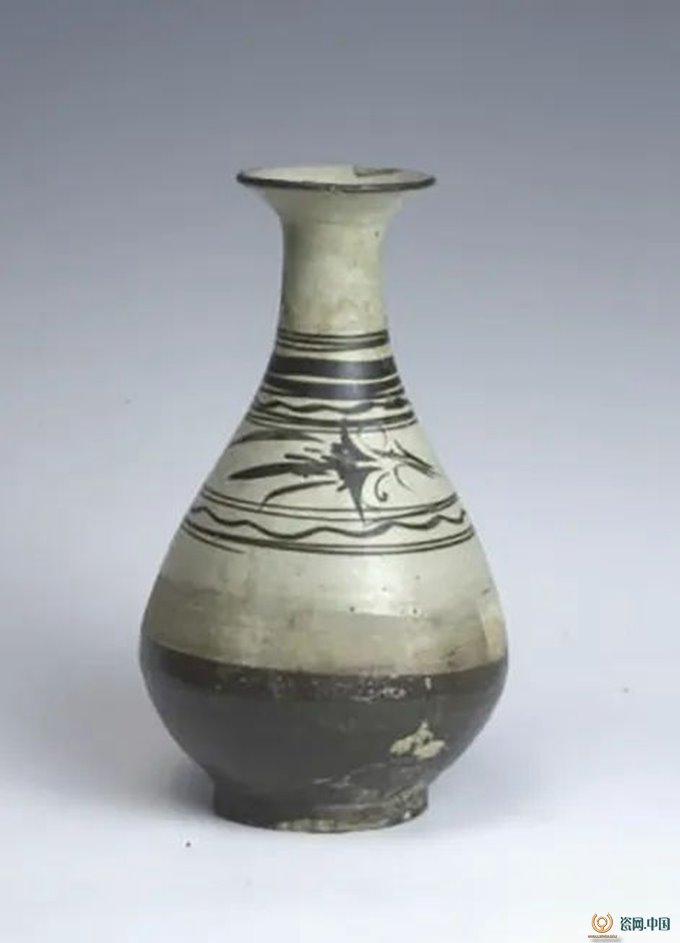

宋白釉玉壺春瓶 敞口,圓唇,細(xì)長(zhǎng)束頸,溜肩,鼓腹下垂,矮圈足。輪廓由左右兩個(gè)對(duì)稱(chēng)的“S”形構(gòu)成,線(xiàn)條優(yōu)美柔和。上部施白釉,中底部施褐色釉,頸及肩部飾黑彩弦紋、波浪紋,間飾黑花圖案,圖案簡(jiǎn)約,具有中陳郝瓷窯所產(chǎn)宋代瓷器白釉黑花圖案的典型特征。

宋白釉玉壺春瓶

玉壺春瓶又稱(chēng)玉壺賞瓶,以變化柔和的弧線(xiàn)為輪廓線(xiàn),造型由唐代寺院里的凈水瓶演變而來(lái),是我國(guó)瓷器造型中的一種典型器形。定型于北宋時(shí)期,因唐時(shí)人們多稱(chēng)酒為“春”,后代沿用,宋時(shí)屬裝酒的實(shí)用器具,后逐漸演變?yōu)橛^賞性的陳設(shè)瓷。

宋白釉黑花甕 唇口微斂,短束頸,豐肩,鼓腹,平底內(nèi)凹。底釉為褐色,口沿至腹部下方外施白釉,腹部飾有墨繪黑色花卉圖案,花卉枝葉繁茂,間有果實(shí),寓意吉祥。

宋白釉黑花甕

甕作為北方民間常見(jiàn)實(shí)用容器,用途廣泛,多用于盛水或糧食。此甕圖案生動(dòng),器型質(zhì)樸奔放,線(xiàn)條流暢,具有濃厚的民間生活氣息,是中陳郝瓷窯出土的眾多瓷器中少有的器型大且完整的實(shí)用器。中陳郝瓷器在宋代受磁州窯影響,白釉黑花紋飾非常流行,黑白兩色對(duì)比強(qiáng)烈,深受民眾喜愛(ài)。

宋三彩虎枕 老虎呈伏臥狀,虎首向右,瞪目前視,虎口微張,牙齒微露,須下垂,四肢粗壯,虎尾卷曲上翹附于左側(cè)虎臀。背負(fù)枕面,枕面右側(cè)飾如意紋垂于虎身,枕面上施黃釉,繪有四朵金桂。有長(zhǎng)方形座,內(nèi)空。

宋三彩虎枕

瓷枕灰白胎,通體施綠、黃、褐彩釉。其中虎頭虎身施青釉,虎后頸鬃毛及尾部施棕釉,鬃毛彎曲濃密,體現(xiàn)出伏虎的威猛雄偉。此枕有典型的北方磁州窯特征。老虎是百獸之王,被視為勇猛的象征,民間也信奉以虎為枕可以辟邪壓驚。

明清時(shí)期

此時(shí)期中陳郝瓷窯出土的瓷器以黑瓷為主,多為碗、罐等日常生活用品,更加講究實(shí)用,質(zhì)地堅(jiān)硬,施釉均勻光潔,曾作為土產(chǎn)進(jìn)貢朝廷。《大明一統(tǒng)志》載:“兗州府土產(chǎn)黑瓷器,嶧縣出。”《乾隆府廳州縣圖志》載:“嶧縣土貢黑瓷器。”

清黑釉四系罐 罐口微斂、溜肩、腹微鼓、矮圈足。肩部有四系。罐口至肩部外施黑釉,腹部?jī)H施護(hù)胎釉,下部未施釉。

清黑釉四系罐

以上瓷器反映了中陳郝瓷窯乃至整個(gè)山東地區(qū)民窯燒造瓷器的時(shí)代特點(diǎn),為研究棗莊地區(qū)手工業(yè)發(fā)展和山東地區(qū)民窯瓷器燒造技術(shù)、藝術(shù)審美提供了重要資料。