走在博山區山頭鎮山頭路上,曾經輝煌一時的博山陶瓷廠現如今已經變成了一片樓房。這里曾是最令淄博人自豪的瓷都,當時密布的古窯就是見證。但隨著城市建設步伐的加快,這些古窯的生產現狀舉步維艱。 魯中網拍客“qiguofengyu”通過魯中網論壇,發表了《博山南神頭村唯一的老窯遭到破壞》一貼,帖子用圖文并茂的形式,講述了極盛一時的古窯,現在已經被拆得七零八落。近日,根據拍客的爆料,記者踏上了探訪古窯之路,深入到中國四大瓷都之一的博山區山頭鎮,揭開古窯的前世今生。

古窯變瓦礫 生存堪憂

在博山區山頭鎮山頭路上,一片商品房即將建成,樓房所在的地方,正是原博山陶瓷廠,一個曾經有過無數榮譽的名字。在山頭鎮,販賣陶瓷的商店隨處可見,而曾經以燒制陶瓷使這座城市聞名的古窯卻已鮮見。“蓋這片房子前,這里是密密麻麻的一大片窯頭,都是老窯,有上百年的歲數了。”居住在原博山陶瓷廠附近王大爺說,20多年前,這里的古窯有的還在燒制陶瓷,隨著城市建設腳步加快,這片古窯漸漸荒廢,近幾年因為房地產開發,老窯都被砸毀,夷為平地。

隨后記者來到一處在建樓盤,提起這里之前的場景,幾名建筑工人的表述讓人倍感惋惜:“原來這一片都是老窯,因為建樓都拆了,一個都沒剩下,據說還有清朝年間的窯頭。”順著他的指引,記者看到一大片尚未使用的土地,地面上還碎落著一些磚頭,據說這就是曾經分布古窯的地方。這名工人說,山頭路四周曾經遍布古窯,但現如今已經都被拆除,重新建設了新的樓房,“老窯都沒用了,拆了以后都當垃圾賣了。”

然而遭到破壞的古窯在山頭鎮并非僅此一處,記者一路打探之下,不少眼前的樓房曾經都是大大小小燒制陶瓷的窯頭,但如今已被城市建設的腳步碾碎,而碩果僅存的幾座古窯生存狀況也令人堪憂。

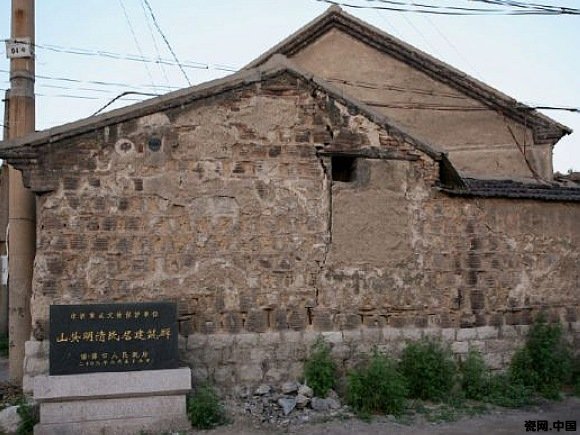

“沒有古窯,沒有陶瓷的博山就不叫博山了!”在山頭鎮生活了50年的賈先生,祖上兩代曾是窯主,用他的話說,如果沒有博山窯,就不會有人知道博山鎮。“當時博山窯全國出名,燒出的陶瓷也是暢銷全國。”始于漢朝的“博山窯”亦稱為“山頭窯”,已經歷經千年。山頭鎮的“饅頭窯”和附近神頭鎮的“方窯”是北方陶瓷和琉璃的重要產地。

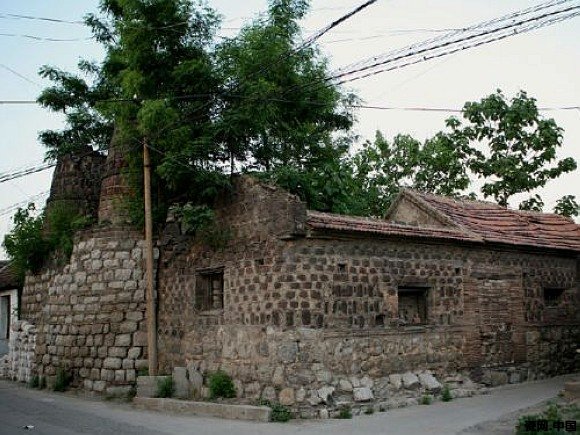

在賈先生的帶領下,記者走進了博山陶瓷廠附近一座充滿古樸氣息的村落里。走在這個村子的街道,不時就可以看到古窯在這里曾經留下的痕跡。這座小村內,用燒制陶瓷使用的匣缽壘砌成的院墻是這里的特色,“這個匣缽就是用來裝著準備燒制的陶瓷,放在瓷窯里燒的。”一排排嵌入墻內的豎立的圓柱體匣缽都讓這里充滿陶瓷的特色,告訴著每個路過的人們這里的歷史和過往。也將幾百年沉寂的陶瓷文化底蘊深深的嵌入到這片村落。

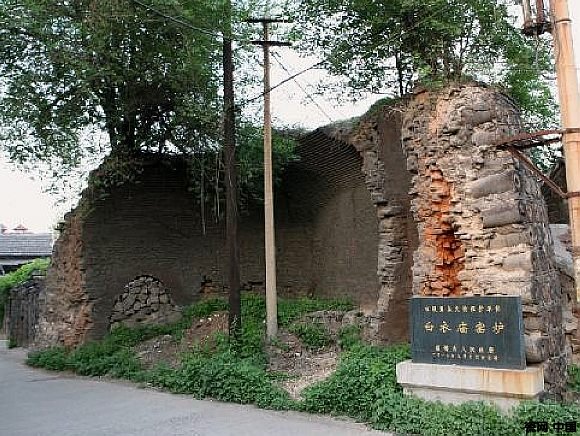

“這個窯不能拆,這是保留最完整的一座古窯了,是市重點保護文物。”在村內,一座結構完整的古窯坐落在一個庭院里面,歷經幾百年的滄桑后,青色的窯磚依舊保留著當初的顏色,窯體呈圓筒形,球冠形窯頂,頂部圓心處留一圓孔,稱“天子眼”。窯前設一窯門,其形狀酷似饅頭,窯后設兩條煙囪。窯內前為火膛,后為窯臺,火膛下部為“底哨”。據庭院里的一名居民說,前來這里參觀古窯的人已經成了一景,“前幾年央視的正大綜藝欄目還在這里拍攝過,別看老窯不能用了,一樣很出名。”

曾是聚寶盆 價值連城

雖然如今的古窯已經失去了其使用價值,但在幾十年乃至上百年前,一座窯頭就意味著一個聚寶盆。“我爺爺當時用家積攢了一輩子的錢買了兩座窯,按現在的話說就是個礦主了。”賈先生不無自豪的說,當時承辦下一座瓷窯,就等于攔在懷里一個聚寶盆,“一個礦能養活好幾口子人,家里有幾座老窯是很讓人羨慕的。”

“小時候每天晚上都能看到瓷窯上的兩個大煙囪里冒出四米多高的火光,像是兩個大犄角。”回憶起40年前的場景,賈先生還記憶猶新,“當時我還進過窯,里面的高溫讓人受不了。”在20多年前,部分古窯還在發揮著作用,依然在燒制瓷器,“一個大點的窯燒制一次成品需要一個禮拜左右時間,大約能做六七十件陶瓷器,這就是一大筆錢。”

“現在的瓷窯都是流水工作了,當時的老窯全靠人工。”據說,當時燒制陶瓷的工人被稱為大師傅,是很受人尊重的職業,“因為好的陶瓷需要工人對燒制的火候、時間、包括擺放匣缽的造型都精通才行,而且必須要有好的身體,所以不是一般人能干的。” 山頭鎮黃崖根最大的七行十四柱的饅頭窯,每窯可以裝5碗12萬個。燒制過程全憑經驗操作,燒成時間因窯內容量和煤質而定。燒成時窯溫可達1300度左右。

古窯漸遠去 亟待保護

動輒數百年的古窯正在一座座的漸漸倒下,碩果僅存的幾座古窯雖然已經被確立為市級文物保護單位,但缺乏相應的保護措施也讓人擔憂。

淄博市文物局文物科一位姓于的工作人員在接受記者電話采訪時表示:山頭鎮作為文物群密集所在地,一切開發建設活動在履行規劃審批手續的同時,還必須經文物主管部門組織勘探,在地上地下勘探結果出來之后,才能進一步決定建設活動能否進行。

然而針對拆除大量古窯建設陶琉大觀園一事,這名工作人員表示并未見到該建設項目的相關勘探申請,目前博山區的文物工作人員已經前往調查。博山古窯作為博山文化的重要組成部分,具有極高的歷史文化價值,無論是否入選重點保護單位,都應該得到妥善保護。