德清縣位于浙江省北部,杭嘉湖平原西部,京杭大運河南端。德清境內(nèi)隋唐瓷窯址是縣博物館開展文物普查以來新發(fā)現(xiàn)的四十余處古窯址中的重要部分,筆者曾多次實地探查了這些古窯址,并對采集遺物進行了初步整理。現(xiàn)就隋唐德清窯瓷業(yè)概況及與其相關(guān)的問題概述如下。

一、地理環(huán)境及窯址概況

隋唐瓷窯址分布在縣城以北七公里處的洛舍、龍山兩個鄉(xiāng)約七平方公里范圍內(nèi),地處東苕溪下游沿岸。地形為天目余脈的丘陵山地與杭嘉湖平原水鄉(xiāng)交接地帶,松處竹茂密,湖塘港叉星羅棋布,主要河流東苕溪發(fā)源于天目山東麓,由南而北經(jīng)這里匯入太湖,并與大運河貫通。窯址所在地原料、燃料可就近開采,交通運輸十分便利。

已發(fā)現(xiàn)的十四處古窯址中,分布于洛舍鄉(xiāng)境內(nèi)的計有:何家壩村市元頭窯,張家灣村下東山窯,砂村東山窯、塘頭窯、章家橋村龍頭山、前山、宅前等窯。屬于龍山鄉(xiāng)境內(nèi)的計有:洋口村東山窯、窯田里窯、施宅村窯墩山窯、王母山窯,以及東坡牧場周圍的南山窯等。

這些古窯址大多數(shù)保存較好,堆積豐富。位于東苕溪畔東山的塘頭窯,地勢優(yōu)越,與下東山。市元頭窯相望。下東山窯的堆積及地表散布的遺物幾乎遍及整座小山,并延伸到東苕溪河岸。以上古窯址堆積的產(chǎn)品有青瓷、黑瓷兩種,并有一定數(shù)量的褐彩青瓷,器形有壺、罐、碗、盤、缽、盞、硯等,使用的窯具也基本一致。

二、器物與窯具

此期瓷器胎呈灰色或青灰色,也有少數(shù)磚紅色胎的。原料的加工欠精細,胎內(nèi)夾雜有較多的顆粒。但胎的瓷化程度較好,質(zhì)地堅致,基本不吸水。瓷的釉下基本不施化妝土,釉色分青、青黃、青綠數(shù)種,釉面勻潤、光亮,大多數(shù)釉面有開片。黑瓷各窯均有,數(shù)量也多,有的色黑如漆,釉薄處或口沿等容易流釉部位則微微帶黃。由于裝燒的原因,大多數(shù)器物的內(nèi)外施半釉,內(nèi)、外底無釉處有墊痕。器物的裝飾極其樸實,除有的碗口沿外壁褐彩外,譔刻、劃花等極少見。窯具可分窯床墊座與間隔窯具兩種,種類較多,以適應(yīng)各種形態(tài)和大大小小的器物在裝窯時的需要。

(一)器物

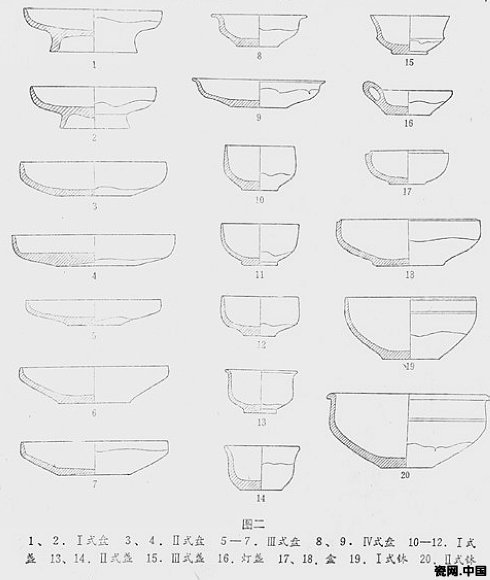

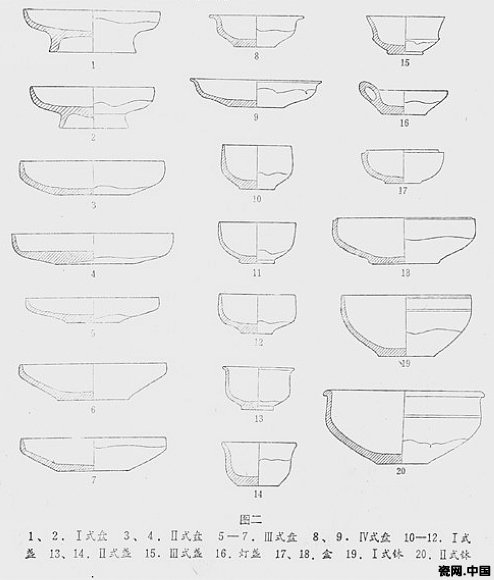

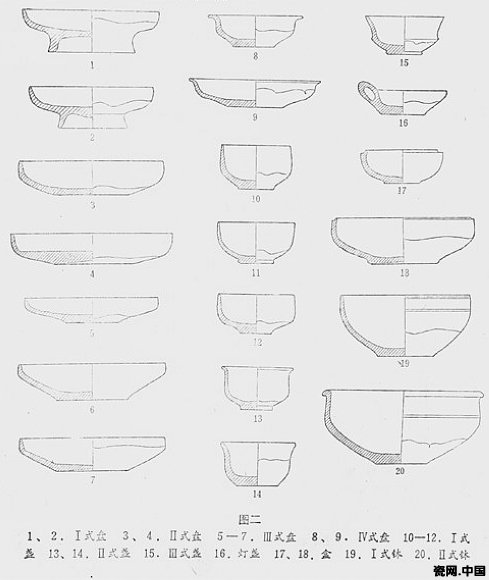

⒈ 碗 按不同形態(tài)可分六式。

Ⅰ式:侈口,深腹,餅形足,腹壁斜弧,足根外沿刮削成斜角(圖:1、2);

Ⅱ式:直口腹中部分以下弧收,餅足,有的足根外沿刮削一圈,器形隨時代早晚,略有不同(圖:3、4);

Ⅲ式:直口或口微斂,淺弧腹,底平有的微內(nèi)凹,有的青瓷在口沿至上腹部外壁施條狀或斑塊狀褐彩(圖:5—7);

Ⅳ式:直口,有的微斂,圓唇外折,弧腹,腹由深到淺,底由餅形足到平底(圖:8—10);

Ⅴ式:口外撇,折腹,折腹處形成凸棱一道,有餅足與平底兩種,有的口沿外壁加褐色條彩(圖:11—13);

Ⅵ式:撇口,腹壁斜出,淺腹大底,有平底、餅足兩種,少數(shù)餅足的中心部位挖去,呈玉壁形底,但大多數(shù)只在足中心施弦紋一道,弦紋內(nèi)的底部并未挖去,顯示了玉壁底開創(chuàng)階段的景況。釉色以青釉居多,醬褐釉次之。醬褐釉瓷胎釉結(jié)合不好,剝釉現(xiàn)象普遍,青瓷碗內(nèi)底偶見劃花裝飾(圖:14、15)。

⒉ 盤 有四式。

Ⅰ式:為高足盤,口微侈,淺弧腹,下裝喇叭形寬圈足,足根外撇(圖:1、2);

Ⅱ式:直口、淺腹,下腹向內(nèi)斜收成平底,外底微內(nèi)凹(圖:3、4);

Ⅲ式:直口,內(nèi)口唇外翻,淺腹,下腹向內(nèi)聚收,平底較小(圖:5—7)

Ⅳ式:口微侈,折沿,曲腹較深,平底(圖:8、9)。

⒊ 盞 分三式。

Ⅰ式:直口,弧腹,有平底、餅足兩種(圖:10—12);

Ⅱ式:直口或微侈,有的圓唇外折平底或餅足(圖:13、14);

Ⅲ式:撇口,折腹,腹中形成凸棱一道,餅足(圖:15);

⒋ 盞托

盤形,淺腹,平底,盤心有小碗狀的托圈。

⒌ 燈盞、燈座

燈盞為敞口,淺腹,平底,器內(nèi)按環(huán)形鈕一個。燈座中部為直筒形把,上、下附淺盤一個,底盤較大,既可使放置平穩(wěn),又可承接燈盞上落下來的燈油和灰(圖:16)。

⒍ 盒

直口,口沿有母口,可置蓋,淺弧腹,平底,有的微內(nèi)凹,盒有大有小,調(diào)查時沒有揀到盒蓋(圖:17、18)。

⒎ 缽 可分二式。

Ⅰ式:直口,弧腹,平底,口外壁劃弦紋(圖:19);

Ⅱ式:直口 ,外翻唇,上腹近直,下腹斜收,小平底,上腹飾弦紋二道(圖:20)。

⒏ 罐 形式多樣,分五式。

Ⅰ式:直口,溜肩,橢圓形腹,平底工,頸肩交接處,裝有對稱的半圓形耳二個(圖:1);

Ⅱ式:淺盤口,束頸,球腹,平底微內(nèi)凹,肩部有四個半環(huán)形耳 (圖:2);

Ⅲ式:斂口,圓唇外折,深弧腹,肩部有對稱的半環(huán)形立耳二個(圖:3);

Ⅳ式:直口或侈口,筒腹或弧腹,有的肩部有拎包式耳,也有堆貼S形耳的,此種耳中部與罐壁貫通,有的青瓷罐外壁施褐色彩斑(圖:4—7);

Ⅴ式:球形罐。斂口,球腹,平底(圖:8)。

⒐ 盤口壺 分二式。

Ⅰ式:淺盤口,口沿外撇,粗短頸,深弧腹,平底,肩部有半環(huán)形雙復(fù)耳一對,或等分地裝飾半環(huán)形耳四個(圖:9、10);

Ⅱ式:深盤口 口沿外撇,整個口部呈喇叭狀,粗頸,頸部有凸棱數(shù)道,深弧腹,肩部有四個半環(huán)形耳 (圖:11)。

⒑ 雞首壺

深盤口,口部外壁的下沿有尖棱一道,束頸,溜肩,弧腹,肩的一端貼雞首狀堆紋,與腹不通,相對的一面雙股泥條把,把柄僵直,上端與盤口銜接,把與雞首之間的肩部安對稱的雙耳 (圖:12)。

⒒ 注壺

只采集到口、流 部 等殘件。

⒓ 圓硯

硯面平坦無釉,四周圍以深凹的水槽,獸蹄形足達15—20只,形成密集的一周。

(二)窯具

⒈ 墊座

此類窯具都放在窯床上,其上裝坯件,它的功用是將坯件墊裝到窯內(nèi)燒成較好部位,以提高正品率。多為筒形,墊座頂部為圓餅形,托面平整,其下裝筒形座,器壁有孔或指窩痕,底部直或外撇,質(zhì)地粗糙,其中一件外壁刻有“姚菁”二字(圖:13—16)。

⒉ 間隔窯具

扁圓形,頂面有平或下凹之分,底部略束,形式多樣且多見刻劃文字,有“六”、“七”、“八”、“己”、“爾”、“丁”“又”、“蘭”等。另有大量的泥珠(圖:17—27)。

三、燒造年代

德清窯燒造歷史未見文獻記載。隋唐瓷窯所生產(chǎn)的Ⅰ式盤口壺與嵊縣隋大業(yè)二年(606年)墓、衢州市隋墓所出土的盤口壺完全一致,這種又被稱作盤口四系瓶的器物在隋代安徽淮南窯也有生產(chǎn)。Ⅰ式碗,Ⅰ、Ⅱ式杯、缽,Ⅲ式罐等,與衢州M5隋墓出土的基本一致。Ⅱ式盤口壺與鎮(zhèn)江M1唐墓所出六系盤口壺相似,該墓“伍超松地劵”有延載元年(694年)紀(jì)年。雞首壺的造型與蘭溪唐永徽二年(651年)墓出土的一件比較接近。Ⅲ式碗的外壁用褐彩作條狀或斑狀裝飾,同類器物在衢州M38、M39唐早期墓,蘭溪市初唐香溪窯等均有出土與生產(chǎn)。Ⅳ式碗的足底部位中心部分有的已挖去,呈玉壁狀底,并出現(xiàn)少數(shù)劃花裝飾,壁形底與劃花是在中唐時期才出現(xiàn)的。另外,隋唐德清瓷窯所生產(chǎn)的高足盤、多足圓硯等也與隋唐時期的江西豐城羅湖窯、江蘇宜興澗潨窯、浙江象山窯等所出的一致或相似。通過上述比較,可以初步將德清這些瓷窯址的相對燒造年代定為隋至中唐時期。

四、幾點體會

⒈隋唐德清窯是六朝窯的繼續(xù)與發(fā)展。制瓷作坊由六朝時期的今縣城周圍地城山、焦山等地沿東苕溪向北轉(zhuǎn)移到了洛舍、龍山鄉(xiāng)的丘陵地帶,原料、。燃料的取用和交通運輸?shù)葪l件更加優(yōu)越。從現(xiàn)有資料看,此時制瓷作坊的數(shù)量和分布范圍,都超越了前期,瓷業(yè)更加繁榮。早期器物的造型多少還保留了六朝的風(fēng)格。盤口壺的盤口縮小,頸部用凸棱、折棱作裝飾,器形修長。雞首壺制作簡略,與六朝時期的雞首壺引頸高冠,再配以龍柄的優(yōu)美造型相比已大為遜色,至中唐時被注壺所替代。圓硯獸蹄形的數(shù)量增多,硯面平坦無釉,四周圍以水槽,形如“辟雍硯”。唐代盛行飲茶,作為茶具的杯類形式多樣,疊燒時因放在頂端,所以部分器內(nèi)均滿釉且無墊痕,可見人們對它的重視和喜愛。罐類形式多樣,高足盤等為前所未見的新器形。隋唐瓷器的這種演變大致與其它地區(qū)同期窯口相類似,反映了它們之間相互影響的結(jié)果。黑瓷仍是這一時期的重要品種,采集的標(biāo)本證明,這一時期仍采用青、黑瓷同窯合燒的方法。至中唐黑瓷的質(zhì)量明顯下降。縱觀德清窯發(fā)展全過程,可以發(fā)現(xiàn)它仍以生產(chǎn)青瓷為主流。

以前由于沒有對德清古窯址進行系統(tǒng)調(diào)查,它的盛衰歷史長期不為人們所了解,并一直以為始于東晉,結(jié)束于南朝,共一百多年。漢代瓷窯址的發(fā)現(xiàn)證實了它形成于東漢,而其淵源可追溯到商周,從已發(fā)現(xiàn)的許多原始青瓷來看,當(dāng)時窯場范圍較大,沿續(xù)時間較長,并已具備了相當(dāng)水平的制造技術(shù)。六朝至初唐是德清窯的鼎盛期,中唐以后逐漸衰落,造成這種衰落的歷史原因是錯綜復(fù)雜的。

⒉隋唐德清窯的盛衰現(xiàn)象耐人尋味,促使德清窯在這一時期生產(chǎn)發(fā)展的原因有:

①隋代結(jié)束了南北分裂政治局面相對穩(wěn)定,特別是公元六世紀(jì)末大運河的開通,全國經(jīng)濟中心重心轉(zhuǎn)移促使江南經(jīng)濟進一步繁榮,如揚州成為經(jīng)濟文化交流的重要港口,商品貿(mào)易的集散地,所謂“廣陵當(dāng)南北大沖,百貨所及。“江火明沙岸,云帆礙浦”。瓷器是人們和活必需品,產(chǎn)品以揚州為主要貿(mào)易市場是十分理想的。浙北地處京杭大運河南端,其路線之近,運輸成本之低為越窯等窯口所不及。因此這一時期浙江的瓷業(yè)重心偏重于浙北的德清,以及江蘇南部的宜興等地;

②德清窯產(chǎn)品在質(zhì)量上缺乏競爭對手,因而在民用市場得以暢銷。隋至初唐,越窯正處低落狀態(tài),寧波地區(qū)七個市、縣古窯址資料證明,屬于隋代的幾乎沒有,初唐的所占比例也很小,而大部分是中晚唐以后的。在揚州唐城手工業(yè)作坊遺址、揚州唐代木橋遺址出土的青釉褐彩雙系罐、褐彩青釉缽(碗)、青瓷辟雍硯等與德清窯址所出完全一致,有可能是德清的產(chǎn)品。朱伯謙先生在揚州古陶瓷班講學(xué)期間帶回的一件褐彩青瓷標(biāo)本可以確認(rèn)是德清窯產(chǎn)品。以前把在揚州出土的隋至唐早期的瓷器或標(biāo)本都說成是越窯的產(chǎn)品是不完全切合實際的。同時也不能排除這期間德清窯瓷器從揚州以其它形式流出國外的可能性。

唐代晚期大運河嚴(yán)重淤塞,而鎮(zhèn)(江)揚(州)河段的變遷和淤塞等于扼斷了揚州至江南運河間的咽喉,這對德清窯產(chǎn)品的銷量是很不利的。中晚唐明州港的開發(fā),促使越窯瓷業(yè)迅速復(fù)興,其產(chǎn)品除大量通過明州港銷售以外,另可沿海岸線至長江口抵達揚州,不受運河淤塞的制約,另外,長沙窯瓷器也大量傾銷到揚州。

中唐以后,對外貿(mào)易瓷異軍突起,各主要窯口在瓷器質(zhì)量上有很大改進,越窯在胎釉和燒成工藝上都有改進,質(zhì)量進一步提高。長沙窯的釉下彩繪瓷使人們耳目一新。國內(nèi)市場上,人們對產(chǎn)品的質(zhì)量也有了明顯的比較,提出了新的要求。在這種情況下,質(zhì)量比較低劣的德清窯產(chǎn)品無論在國際、國內(nèi)市場都已經(jīng)失去了競爭的能力,而逐漸趨于衰落。