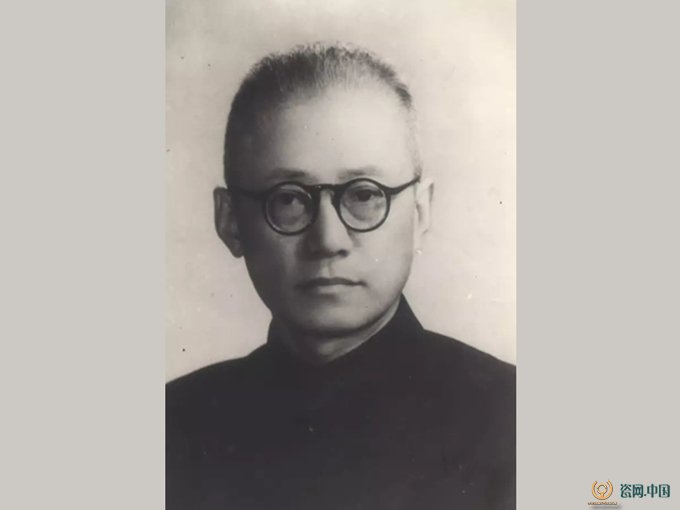

一部中國陶瓷史,半部在浙江;一部浙江陶瓷史,半部在龍泉。”——“中國陶瓷研究之父”、中國近代享譽世界的陶瓷專家、故宮博物院研究員陳萬里。

在整個中國陶瓷歷史中,有一種青瓷不以華麗繁復的紋飾為炫耀,而以施釉肥厚、釉色蒼翠、淡雅溫潤見長,追求一種含蓄內斂的自然之美。其窯火延續千年,一直為世人,尤其是文人雅士所追逐賞識,這就是龍泉青瓷。

宋代龍泉窯青釉塑貼雙魚紋洗 故宮博物院藏

龍泉位于浙西龍泉河畔,境內山嶺連綿,河水湍急,森林茂密,瓷土資源極為豐富,制瓷所需的土料和燃料充足,同時又是甌江的主要發源地,不僅為制瓷手工業提供了充足的水源,又為產品的銷售提供了便利的物流渠道。龍泉境內窯場林立,煙火相望,燒制青瓷的古代窯址竟達500多處,史稱龍泉窯。龍泉窯始燒于三國兩晉時期,結束于清代,延綿長達1600多年,是中國制瓷歷史上最長的一個瓷窯系。

宋代龍泉窯鬲式爐 故宮博物院藏

在三國時期,當地的老百姓取甌窯、婺窯之制瓷經驗,開始燒制青瓷。到了五代和北宋早期,龍泉青瓷迅速發展起來。這其中重要的一個原因是曾經為宮廷燒制貢品的浙江上林湖越窯由于原料、燃料耗盡等原因逐漸走向衰敗,大批越窯窯工到龍泉地區尋求發展,從而帶來了先進的制瓷工藝,為正處于上升階段的龍泉青瓷提供了重要的發展契機,使龍泉青瓷的質量迅速提高,并從北宋開始逐漸取代越窯成為南方青瓷中的翹楚。

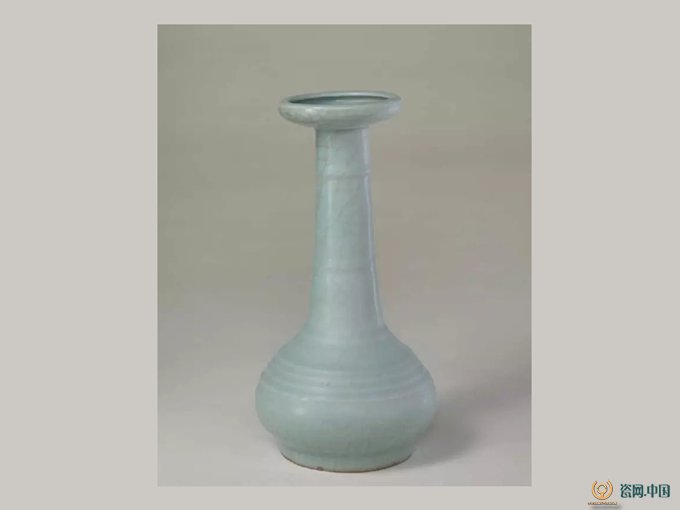

宋代龍泉窯青釉弦紋瓶 故宮博物院藏

到南宋時,全國政治、經濟中心南移,加之北方汝窯、定窯遭戰爭破壞,南宋統治者為解決財政困難,鼓勵外貿,由此而促使龍泉窯進入鼎盛階段,窯場達260多處,遍布縣境南區和東區沿溪一帶。在大窯村后還有“官廠”地,民間傳當時有“京官”駐此監造青瓷,專燒制供奉朝廷器皿。

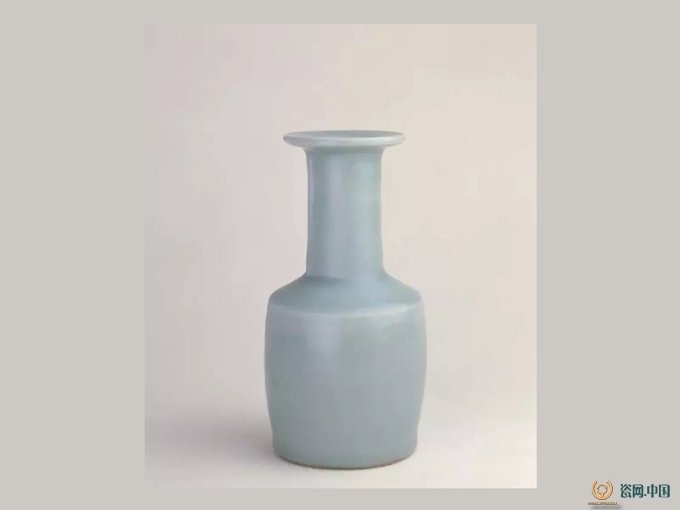

宋龍泉窯青釉盤口瓶 故宮博物院藏

南宋中期以后,完全形成自身的特點,以粉青和梅子青釉著稱于世,這兩種釉是龍泉青瓷中最名貴的品種。據傳,當時燒制瓷器的高手章生一和章生二兩兄弟在此建窯制瓷,而且兄弟二人所制瓷器各有特色,后人稱之為“哥窯”與“弟窯”。哥窯所制瓷器號稱“薄胎鐵骨”,因瓷胎黑褐色而得名,釉色有粉青、淺青、月白、米黃等色。弟窯所制瓷器以白胎厚釉為特點,釉色多為粉青、翠青,梅子青尤為佳品。從工藝學角度分析,粉青和梅子青釉是一種“石灰堿釉”,在高溫中黏度較大,流動性較小,適宜施掛厚釉。粉青以鐵為主要著色元素,釉色青綠之中顯粉白,有如青玉;梅子青也以鐵為主要著色元素,采用多次施釉法,釉層比粉青更厚,入窯后經高溫強還原焰燒成,釉色瑩潤青翠,猶如青梅。這種厚釉層中含有大量小氣泡和未完全熔化的石英顆粒,當光線射人釉層時,釉面會使光線發生強烈散射,呈現出一種柔和淡雅如冰似玉的美感。正所謂青如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬,是南宋龍泉窯創制的極品,在我國瓷器史上譜寫下光輝的篇章。

宋龍泉窯青釉琮式瓶 故宮博物院藏

其造型多為碗、盤、瓶、壺、爐、人物等類。各類造型變化有多種樣式,如瓶有鳳耳瓶、龍紋瓶、虎紋瓶、五管瓶、環耳瓶、諧音為“福祿”的葫蘆瓶等,爐則有三足、四足及八卦爐等,人物有觀音、達摩、佛龕等。南宋時,龍泉青瓷造型更加豐富,除各類日用器皿外,文房用具中的水盂、水注、筆筒等亦常見,瓷船、鳥食罐也頗有特色。此外,仿古銅器及玉器的各式鬲、觚、觶等,與北宋后期崇古之風有關。

宋龍泉窯青釉鳳耳瓶 故宮博物院藏

龍泉青瓷裝飾手法主要為刻花、劃花、印花等。常見紋飾多為蓮瓣、荷葉、牡丹、松竹梅、游魚、鳥雀、云鶴、山水等。裝飾文字如“福”、“壽”、“大吉”、“金玉滿堂”、“五子登科”。到元代青瓷生產規模繼續擴大,產品品種增多,在裝飾上甚至出現了蒙古老祖宗用的“八思巴文”。現臺灣“故宮博物院”還藏有一只元代龍泉窯雙魚洗。古代盆稱為洗,此盆注水后,能見到兩條游魚,栩栩如生。

宋龍泉窯青釉弦紋三足爐 故宮博物院藏

明洪武年間,《格古要論》載:“龍泉窯在今浙江處州府龍泉縣,盛產處器(青瓷)。”當時供奉皇宮、貴人用的器皿仍由“饒(景德鎮)、處(麗水龍泉)等府燒造”。此時青瓷技術已外傳到日本、韓國及東南亞一帶。馬可·波羅的東方之旅,又大大擴大了瓷器在西方的知名度。永樂至宣德年間,鄭和七下西洋,開辟了海上絲綢之路,更促進了青瓷的生產。

宋龍泉窯青釉貫耳弦紋瓶 故宮博物院藏

早在唐代,中國瓷器即以新興的商品暢銷國外,東銷日本、高麗、西銷印度、波斯直至埃及。至宋代,外銷產品都以龍泉青瓷為主。那時,荷蘭商人來泉州販運青瓷通過海上絲綢之路至歐洲,價與黃金同值。由于西方國家還未能燒制瓷器,所有博物館無不以收藏中國瓷器為榮。十六世紀,中國瓷器進入法國,轟動整個法蘭西,由于一時找不到合適的語言稱呼它,便用歐洲名劇《牧羊女》中女主角雪拉同所披的青色長袍來比喻,于是“雪拉同”成為青瓷的代名詞。龍泉青瓷與中國絲綢,是在古中國對外文化交流史上的一對形影相隨的伴侶。筆者在塞納河畔的法國吉美博物館和古“絲綢之路”的終點土耳其伊斯坦布爾的托普卡比博物館,都看到過大量的龍泉青瓷。甚至在非洲肯尼亞出土的中國瓷器里,都可以找到龍泉青瓷的身影。但到成化、弘治以后,隨著青花瓷的興起,加之中國航海事業衰落,海上貿易之路變為西方殖民者的侵略之路,明王朝便實行海禁,于是青瓷外銷量銳減。至清初,窯場所剩無幾,盛極數個朝代的龍泉青瓷之花至此凋零。