前進龍窯(宜興市考古和文物保護中心)

陶都宜興位于江蘇南部與浙、皖兩省交界處,南部為丘陵山地,北部為沖積平原。南部丘陵山地陶土資源豐富,具有得天獨厚的陶瓷生產條件;北部沖積平原河浜縱橫交錯,東瀕太湖,北通長江,為陶瓷產品的運輸、外銷提供了便利的水運交通。自新石器時代開始,先民們就在宜興這片土地上制陶制瓷,留下了豐富的陶瓷遺存。這里所講的宜興窯是宜興地區陶瓷窯口的統稱,一座座分布在宜興南部地區的古窯址是宜興陶瓷文化源遠流長、薪火相傳的見證。

概況

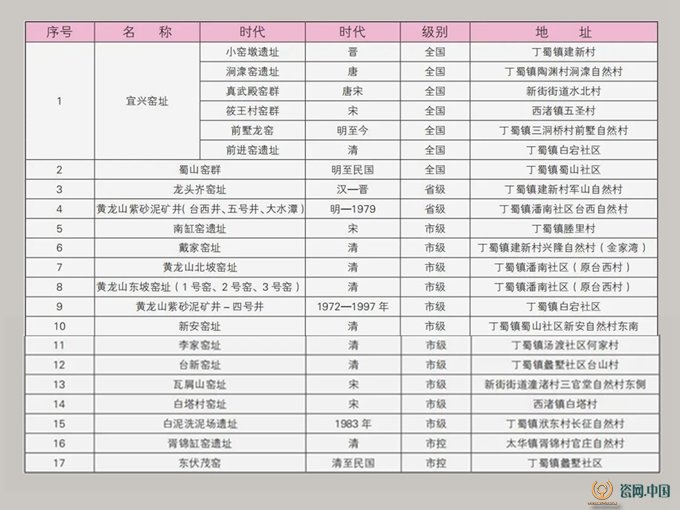

根據宜興市第三次全國不可移動文物普查和近年宜興文物巡查的數據,截至目前,宜興境內共有2處列入全國重點文物保護單位、2處列入江蘇省文物保護單位、12處列入宜興市文物保護單位的窯址,主要位于丁蜀、新街、西渚等地。其中全國重點文物保護單位有宜興窯址和蜀山窯群,宜興窯址由小窯墩遺址、澗潨窯遺址、真武殿窯群、筱王村窯群、前墅龍窯、前進窯遺址6處窯址組成,仍在燒造的僅剩前墅龍窯。

宜興部分古窯址

特點

歷史悠久,薪火相傳

距今7300多年的駱駝墩遺址展現了六七千年前宜興先民鮮活的生產生活場景,宜興7300多年的制陶史由此而來。此外在宜城、新街、徐舍、官林等地,也有新石器時代遺址分布。

宜城、丁蜀、新街等地均發現不少商周時期石室土墩墓,其中2003年發掘的下灣遺址、2009年發掘的百合村墓群,都出土了大量幾何印紋陶和原始青瓷。在2009年寧杭高鐵宜興段工程的搶救性考古發掘中,在新街紫云山、百合茶場等地首次發現春秋時期的窯址。

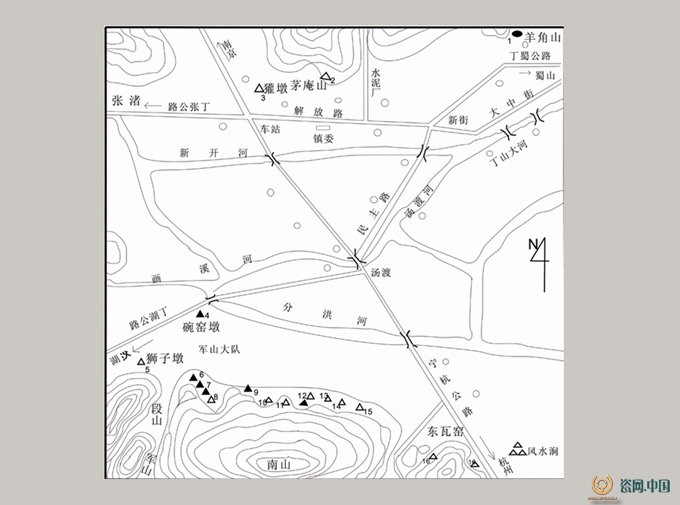

兩漢時期是宜興陶瓷的大發展時期。為編寫《宜興陶瓷史》,宜興陶瓷公司1975年對丁蜀、張渚兩地的古窯址分布情況進行了調查。根據調查報告可知,當時在丁蜀及附近地區,共發現漢代窯址10余處。

六朝時期的窯址位于丁蜀湯渡村附近的丘陵中,這一帶的窯址統稱為南山窯群,曾被稱為均山窯、湯渡窯。根據第三次全國不可移動文物普查數據,宜興地區目前保存完好的六朝時期古窯址有龍頭岕窯和小窯墩窯等。

丁蜀鎮附近古窯址分布示意

唐代宜興陶瓷燒造區域主要集中在丁蜀周邊以及歸徑、茗嶺等區域。至宋代,生產地域范圍進一步擴大,形成了丁蜀、歸徑、西渚等三個中心窯場。現存澗潨窯、真武殿窯群、瓦屑山、筱王村窯群等窯址。

明代宜興陶瓷基本集中在丁蜀周邊地區。清代,宜興龍窯有四五十處,主要分布在丁蜀周圍,在青龍山南北麓、蠡墅、任墅、湯渡、潛洛等地亦有陶窯。現存前墅龍窯、蜀山窯群、前進窯等窯址。

品種豐富,特色鮮明

新石器時代,宜興地區陶器以夾蚌陶為主,多施陶衣,胎質較為疏松,火候相對較低。器形以平底器為主,有少量三足器和圈足器,具體器類有釜、缸、盉、罐、缽、鼎、盆、匜、甑、箅等,尤以釜、灶、盉、罐、豆為典型器物組合。

商周時期,宜興主要生產原始青瓷與印紋硬陶。兩漢時期,丁蜀附近漢代窯址出土的各類器物,胎質主要是紅陶、灰陶和原始青瓷,器類有罐、壺、甕等,常見弦紋、水波紋、席紋等,釉色一般偏黃綠色。六朝時期,產品主要為青瓷,器類有碗、盞、缽、盆、盤口壺、雙系罐等,釉色以青黃色、茶黃色為多,胎釉結合較差,常見剝釉現象,紋飾以弦紋、網格紋、聯珠紋為多。唐宋時期,宜興陶瓷以青瓷器為主,主要有碗、缽、四系罐、執壺、四系陶瓶(俗稱韓瓶)等,釉色以青綠、茶綠、醬色為多,施釉往往不及底。

明代宜興窯以生產日用陶瓷器為主,主要集中于丁蜀周邊地區燒造。產品除壇、甕、罐、壺、盆以外,更大量生產缸等大型粗砂陶器。丁蜀地區開始生產一種上釉陶器即宜興均釉陶器,簡稱宜興均陶,也稱宜均,其工藝特點是泥條盤筑或者泥片鑲接拍打成形,生坯上釉,高溫氧化焰一次燒成。《飲流齋說瓷》記載:“歐窯—名宜均,乃明代宜興人歐子明所制。形式大半仿鈞,故曰宜均也。”歐窯是明代嘉靖、萬歷年間(1522—1620)宜興著名陶工歐子明所創,史載他善制均釉陶器,制品多形制妍整、釉色奇美,由于存世品極少并大多藏于博物館,堪稱稀世珍品。歐窯的出現,證明了宜均生產工藝在明代中晚期進入了成熟期。史料記載,明正德年間(1506—1521)宜興出現用淘洗精細的缸胎細泥制作茶壺的技藝。隨著紫砂泥的發現和制作技藝的進一步發展,紫砂陶逐漸成為社會各階層爭相使用的泡茶工具。泥片鑲接成型的獨特工藝手法也成為紫砂區別于其他品種陶瓷器的最顯著特征。清代宜興陶瓷有了更進一步的發展,除了大量生產紫砂、均陶外,人們日常生活中涉及的各種陶器幾乎都有生產。陶瓷品種繁多,紫砂有壺、茶葉罐、花瓶、穿心銚等,均陶有香爐、省油燈、文具等,日用陶有缸、盆、罐、花盆等。

價值

從距今7300多年的駱駝墩先民開始燒制陶器,到晉唐宋時期的小窯墩、澗潨窯、筱王村窯群,再到明清時期的前進窯、前墅龍窯等,宜興窯源遠流長,薪火相傳,生生不息。宜興境內的陶瓷遺址遍及丁蜀、西渚、新街等地,目前保存完好的漢晉至明清的古窯址有數十處。

宜興窯規模宏大、堆積深厚、品類豐富,具有較高的歷史價值,是宜興寶貴的文化遺產,是研究宜興陶瓷文化乃至我國陶瓷文化不可或缺的實物資料。尤其是前墅龍窯,自明代至今六百年窯火不熄,仍然較好地保存了我國古代龍窯的結構特征和陶瓷器的傳統燒制方法,是名副其實的“活龍窯”。

正是由于這些歷史悠久、薪火相傳、品類豐富、特色鮮明的窯址,才成就了宜興千年陶都的盛譽。經過發掘、保護、研究、展示利用,宜興窯必將搭建起歷史與現實的橋梁,重新煥發光彩。

宜興窯掠影

筱王村窯群—最有故事的窯址

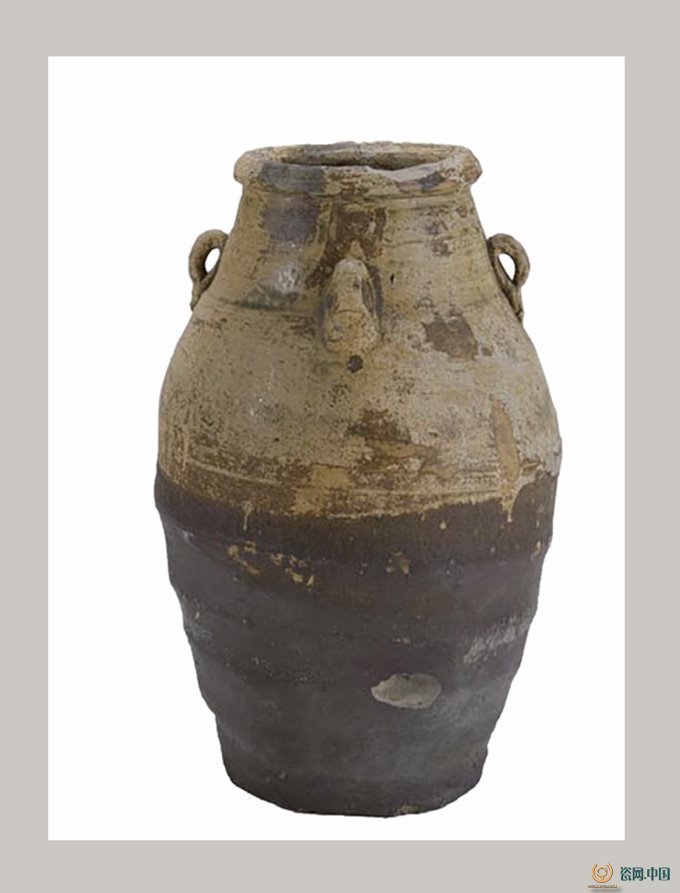

說起筱王村窯群(筱王古窯),西渚五圣村那些從小就與之相伴的老人臉上就充滿了自豪。隨著他們的娓娓敘說,戰馬長嘶、殺聲震天、刀光劍影、“韓瓶照月”……那些塵封已久的歷史畫面紛至沓來。筱王村窯群燒造時間主要在宋代,部分窯址延燒至明初,主要分布在筱王、大地、中窯、下窯、五圣、潘山岕、包家等自然村,已發現的窯址有20余處,據傳共有窯墩90余座,除西渚五圣村外,在鄰近的溧陽戴埠神山、東干、宥里等地亦有分布。窯址直徑小的30余米,大的近百米,堆積高5—10米不等。從堆積看,筱王村窯群延燒時間較長,產量巨大,是宋代宜興日用陶瓷的重要產地之一,產品主要有四耳直筒形軍持瓶(韓瓶),也有少量的缸、盆、罐、壺、缽等器物。南宋中晚期和元末明初,古窯群仍在燒制韓瓶,主要是以民用為主,百姓們用其汲水、裝水、盛酒以及盛放黃豆、芝麻、蔬菜等種子。

筱王村窯址堆積

瓦屑山窯址采集的陶蒺藜

(宜興市考古和文物保護中心)

民間傳說在韓世忠、岳飛領導的抗金戰役中,宜興、浙江一帶生產的四耳直筒形瓶發揮了相當關鍵的作用,主要用于裝糧、送水,是戰時的行軍壺,故被稱為“韓瓶”。在瓦屑山窯址區采集到的一件陶蒺藜,似乎也為民間傳說提供了旁證。此外,傳說元末明初時韓瓶在朱元璋戰勝陳友諒的戰爭中發揮了運糧和儲水的重要作用。今五圣村的五神廟據傳就是朱元璋為紀念戰場上犧牲的將士而建。廟中有東西南北中五帝神像及觀音菩薩。

前墅龍窯—最有活力的窯

前墅龍窯位于丁蜀前墅村,創燒于明代,延燒至今,是宜興地區目前唯一仍以傳統方法燒造陶瓷器的活龍窯,也是國內目前僅存的兩座還在燒制陶瓷品的明代古窯之一,另一座是廣東佛山石灣的“南風古灶”。前墅龍窯利用自然山坡建成,自明代至今600年窯火不熄與精心維護密不可分。整座龍窯頭北尾南,通長43.4米,窯身內壁以耐火磚砌成拱形,外壁敷以塊石和太湖邊上特有的白土,外壁寬約3米,內壁底部寬約2.3米,高約1.55米。窯身左右置投柴孔(俗稱鱗眼洞)42對,是投放燃料和觀察火焰溫度的窗口。西側設裝窯用壺口(窯門)5個,是陶工進出取放陶制品的通道。窯身上方建有窯棚,花崗石柱,上敷以木質梁架和小板瓦。燃料主要為煤、松、竹枝等。現產品主要以盆、罐、壺等日用粗陶器為主,間燒少量紫砂器。

前進窯遺址—體量最大的窯址

前進窯遺址在丁蜀解放西路茅庵山南坡,始建于清代晚期,民國年間進行了擴建,20世紀60年代后期為隧道窯替代。前進窯為龍窯結構,頭南尾北,依山而建。窯身內壁用長條形磚發券,外壁敷以黃石塊與白土。窯身兩側設投柴孔90對,東側建有窯門3個。其坡度窯頭部分21°—25°,中間為18°,窯尾為5°—8°,現窯頭部分已被拆毀。窯址殘長84米,窯基寬8.7米,窯身內壁中部底寬3米,高2.45米。產品主要為大缸、盆、酒壇、陶臺等。此窯址是宜興現存體量最大的龍窯遺址。

蜀山窯群—品類最豐富的窯址

蜀山窯群位于丁蜀蜀山南坡和西坡,緊臨蜀山古南街。蜀山窯群創燒于明代中期,一直延續到1966年隧道窯興起為止,延燒時間有500年之久。龍窯均依山坡順勢而筑,窯址分布區長1公里多,是宜興明代至民國時期生產紫砂陶、均陶和日用陶的主要窯場。2005—2006年,南京博物院考古研究所等單位聯合對蜀山窯群進行了考古發掘,發現蜀山西、南坡窯址分布異常密集。發掘共揭示出8座窯床,此外還有能分辨出的窯床近10座,有些龍窯窯床幾乎是并列而筑,窯墻相距不到30厘米。

蜀山窯群出土了許多具有典型明代工藝特征的均陶和紫砂器物殘片。均陶有月白、天青等代表釉色,器形非常規整。許多器物的釉色、造型和紋飾與北京故宮博物院、比利時皇家博物院以及南海沉船中出水的紫砂、均陶風格一致,紋飾相同。其中六方獅子繡球鈕紫砂壺,與耿特莫森號沉船出水紫砂器和歐洲一些博物館收藏的紫砂茶壺在造型和紋飾上完全一樣,證明蜀山窯群產品在清代已大量進入皇宮并外銷歐洲、東南亞和日本,成為上層社會的日用珍品,足見當時燒制技術的先進和產品之精美。蜀山窯群燒制的陶瓷品種繁多,其中紫砂有壺、茶葉罐、硯臺、花瓶、穿心銚等;均陶有香爐、省油燈、文具等;日用陶有缸、甕、盆、罐、壺、瓶、燈、花盆等。蜀山窯群燒制的陶瓷品種幾乎涵蓋了明清時宜興窯的所有品種。

蜀山窯群及清乾隆時期外銷六方獅子繡球紫砂壺蓋(宜興市考古和文物保護中心)

在宜興人心目中,這些古窯址是宜興陶瓷文化的一座座豐碑和見證,是宜興人質樸聰慧、剛毅忠勇的歷史寫照,它早已成為塑造宜興人文化性格的一種力量。宜興窯是先人留給我們的寶貴財富,我們要深懷敬畏之心,加倍地珍惜它、愛護它,實現窯址保護與利用的系統化、規范化、持續化,切實保護好傳承好這一珍貴的文化遺產。(本文刊登于《大眾考古》2024年02月刊,作者為宜興市考古和文物保護中心副主任、文博館員)