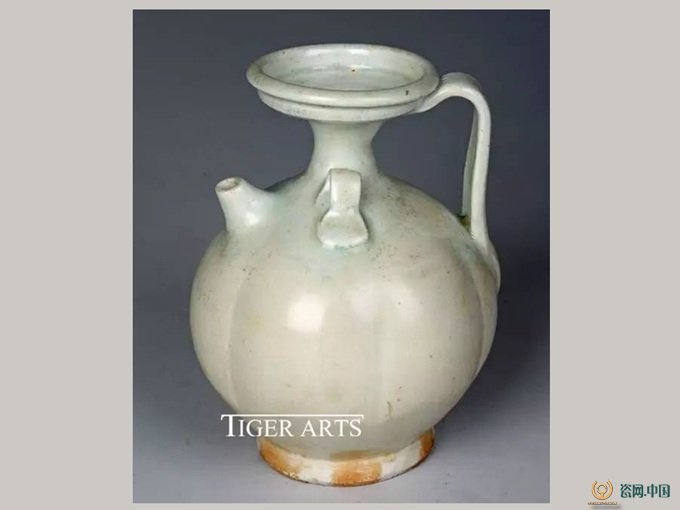

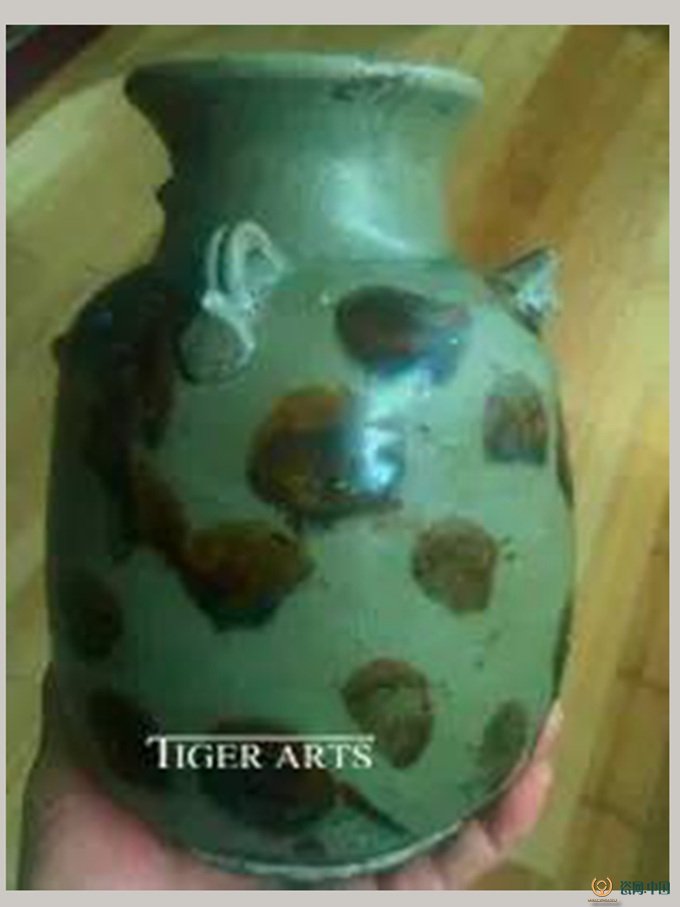

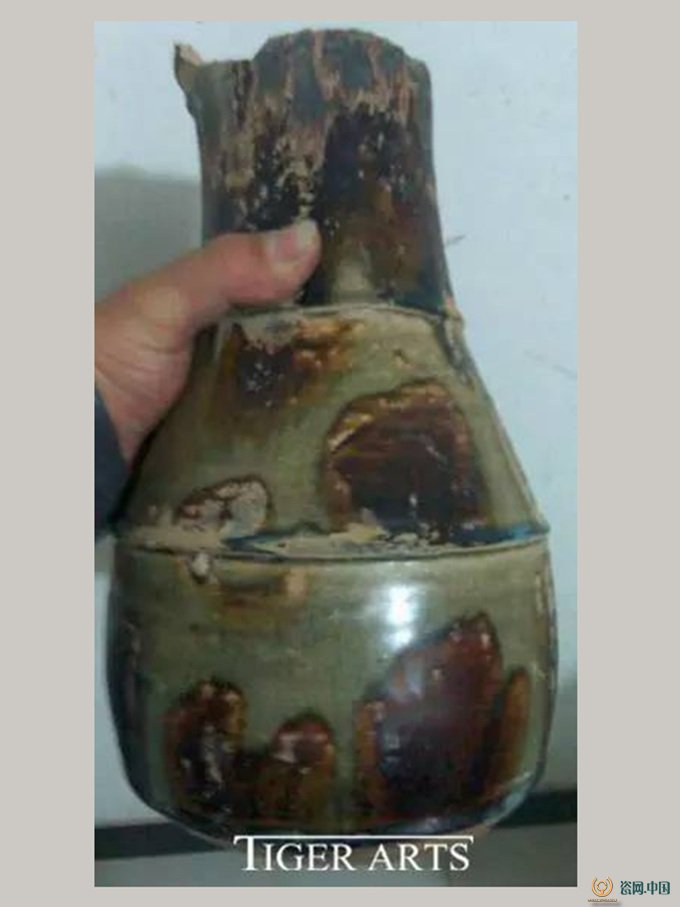

五代宣州窯白瓷瓜棱執壺 安徽省古陶瓷協會展品

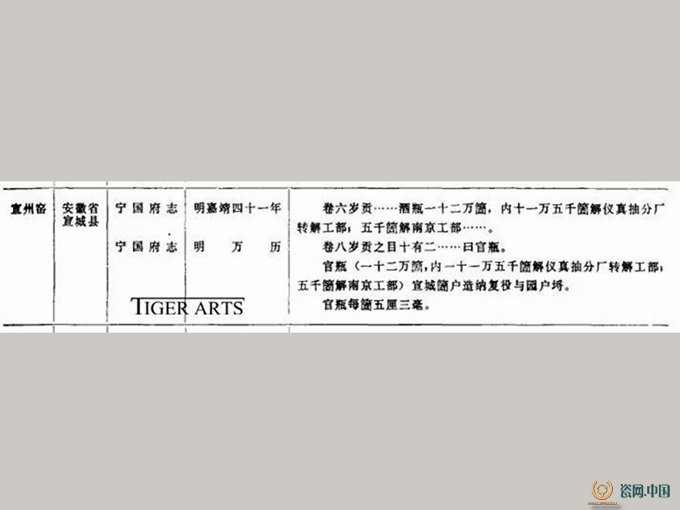

馮先銘先生列出了明嘉靖四十一年《寧國府志》、明萬歷年《寧國府志》中記載的安徽省宣州窯。

《中國名勝詞典·安徽分冊》第23頁也列出“古宣州瓷窯遺址”一條。 陳衍麟認為柯家村窯可能起建于五代,興盛于宋早期和中期,敗落于南宋末年和元代初年。

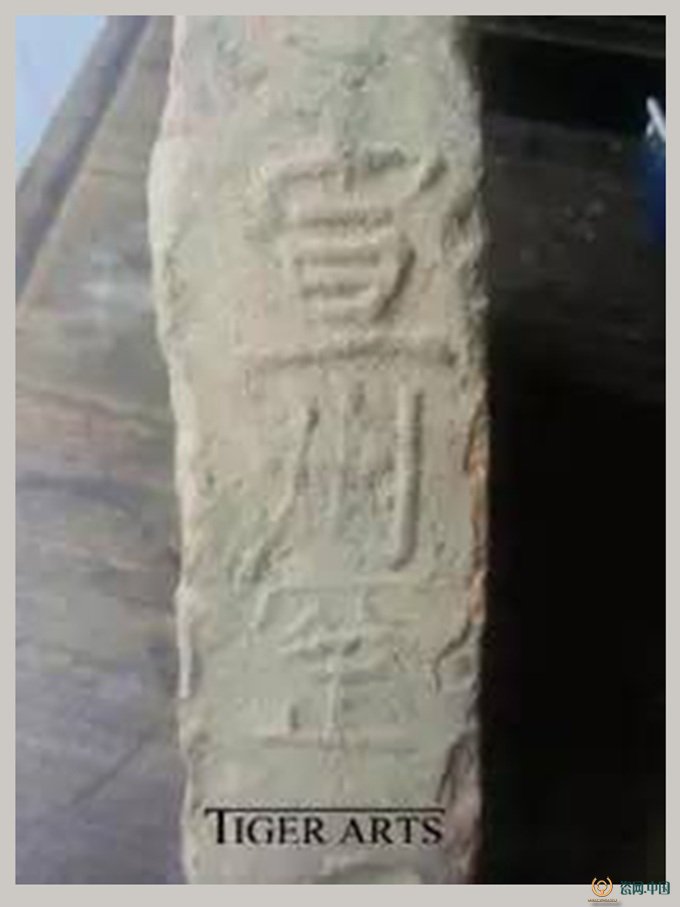

中國古陶瓷研究會和中國古外銷陶瓷研究會1984年年會暨學術討論會上,李廣寧先生將對涇縣琴溪鄉的陶窯村兩次調查采集的標本進行分析和匯報。引起廣泛關注,與會專家一致推斷該窯址燒造年代是五代--北宋時期,其上限可能會早到唐代晚期,應屬著名的宣州窯窯口。李廣寧先生在涇縣琴溪鄉陶窯村發現的古陶瓷窯址,采集瓷片,還發現“宣”字款墊柱窯具,推測是一處五代至北宋時期主要燒造日用品青瓷器的民窯窯址,上限可能會早到唐代;傳聞中的古宣州窯不在繁昌,而是在涇縣琴溪鄉陶窯村一帶;可能是南方傳統的青瓷工藝與北方傳統的白瓷工藝相結合的產物。李廣寧先生還在涇縣古壩鄉窯頭嶺附近發現的古瓷窯堆積和一處燒造白瓷的窯址,推測此處應有一個大窯群,屬于古宣州窯的組成部分。認為刻“宣”字款窯具應為宣州窯早期窯口,宣州窯始燒于唐,生產青瓷,到五代以后熔南北方燒瓷技術為一爐,燒制出江南獨樹一幟的白瓷器,在南唐時成為官窯。認為竦口、琴溪、霞澗窯青瓷受越窯青瓷影響,涇縣窯頭嶺“卵白”釉瓷與文獻中的宣州窯白瓷釉色一致。后一觀點也得到了葉潤清先生的認可。

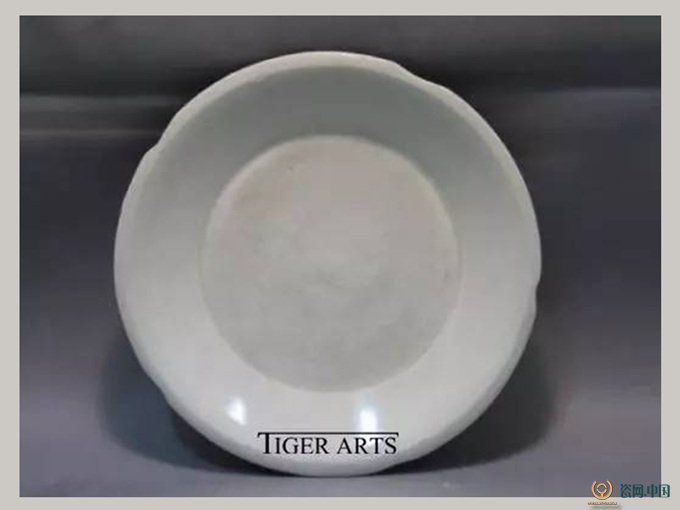

五代白瓷五花式口盤 口徑13公分,底徑7.1公分,高2.3公分臺北故宮藏

胎色白,除器底外通施白釉,胎釉結合緊密,器表施釉均勻,釉表光潔,釉色白中泛青。圈足著地處粘結窯砂,應是仰燒而成。相似作品見於南唐保大十一年(953)安徽合肥姜氏墓,以及1996年發掘安徽涇縣窯址[2],國外亦有收藏,從胎釉推定本展品可能為安徽涇縣窯燒造。類似造形見於吳太和五年(933)江蘇連雲港市王夫人墓、南唐保大四年(946)安徽合肥市湯氏縣君墓、南唐建隆二年(961)江蘇南京市李璟墓等地出土的白瓷五花形碗。

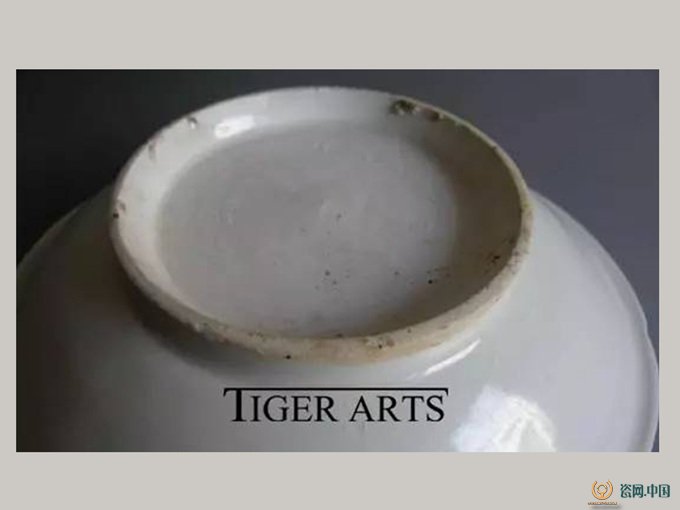

民間同類私人藏品的底足圖樣

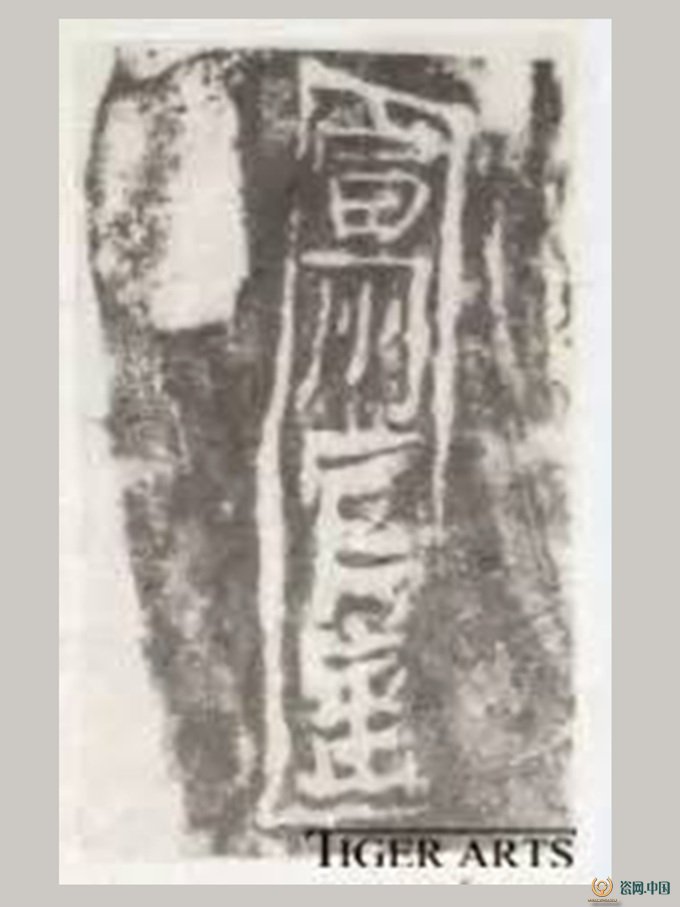

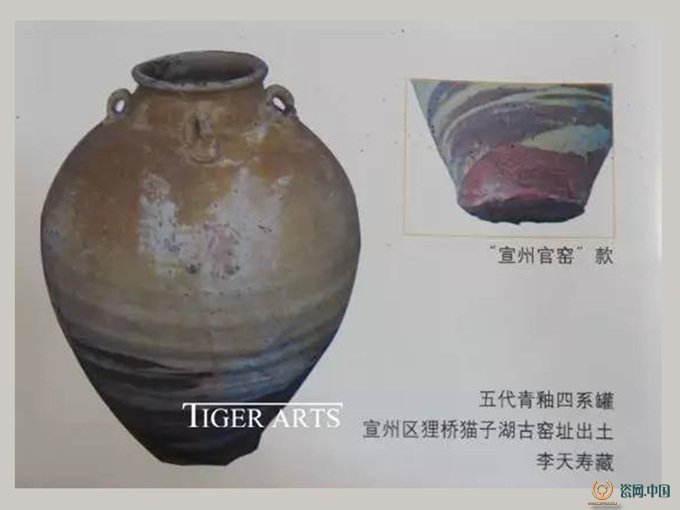

1985年不可移動文物普查發現安徽省蕪湖縣花橋鄉東門渡瓷窯址,發現瓷器和窯具標本和鄉民們揀選的10多件有印記已殘破四系罐,罐近底處有陰文印記“宣州官窯”四字。1991年3月中旬合肥市阜南路發現一處窖藏,發現十幾件“宣州官窯”款的瓷器。

李廣寧、董家驥對宣州窯提出了幾個觀點:1、標本證明宣州窯存在;2、東門渡窯至遲在唐代已經燒造,還可能上推到六朝或更早,印有“宣州官窯”戳記的標本是北宋時期的酒罐,證明至遲在北宋就已有宣州窯的名稱,確認以州命名窯址不會晚于宋代;3、推斷“宣州官窯”是由宣州官府因官營酒業的生產需要而官辦的陶瓷廠,并非皇宮御用;4、“宣州官窯”并不是宣州窯的全部內容;5、南唐君主在宣州燒瓷以供御用是有可能的。

李輝柄指出安徽南部除繁昌窯外,絕大部分瓷窯都以燒青瓷為主。涇縣窯碗殘片為多,時代可早到北宋初期,下限可能到南宋時期。繁昌窯以燒制青白瓷為主,為北宋時期。績溪窯、涇縣窯等青瓷與歙縣窯同屬于一個系統。闞緒杭將涇縣碗沖窯與皖南的其他三個窯口(休寧巖前窯、歙縣竦口窯、績溪霞澗窯)分割開來,分屬宣州和歙州之地,后者統稱為歙州窯,前者是宣州地區繼繁昌窯、宣州官窯之后又一代表性窯口。

王業友對繁昌窯進行了調查,認為繁昌窯最遲北宋早期已經開始燒造,北宋中晚期進入盛燒年代,南宋時期開始衰落。1984年和1985年,考古工作者先后在涇縣的琴溪鄉和古壩鄉發現多處古窯址及大量遺物,并在古壩窯址出土了一塊有“大中祥符四年十月”紀年銘文的瓷片。

謝小成調查發現了相當數量帶文字匣缽和十幾件腹壁近底處戳印“宣州官窯”款的罐底殘片。提出:1、東門渡窯起碼在唐代晚期已經開始燒造,宋代是鼎盛期。2、產品與當地發達的釀酒業和盛產名茶有關。3、窯址發現大量宋代及以前產品,與“明時歲貢官瓶”相悖。4、總結對皖南古宣州域內發現窯址認識的七種觀點,推測宣州“雪白瓷”是否為大量外運而來的定窯白瓷。

繁昌縣文物部門調查并指出柯家村窯始燒于五代,興盛于北宋,衰弱于南宋,元初可能有一兩個窯口繼續經營,其后逐漸廢燒。認為,把繁昌窯(含柯家村窯)作為宣州窯主要集中地還是較為恰當的。

1995年全國古陶瓷學術年會,一百多位知名學者云集繁昌,給予當地出土的青白瓷極高的評價,并從此統稱其為“繁昌窯”。有學者大膽推測:這里是中國青白瓷的發源地。《中國陶瓷史》記:青白瓷是宋代以景德鎮窯為代表燒制成的一種具有獨特風格的瓷器。青白瓷的早期燒制歷史還不清楚。

在中國古陶瓷研究會95年會上,吳興漢認為繁昌窯在宋代主要是屬于江南地區燒造青白瓷瓷窯體系中的一處重要瓷廠,而宣州官窯則是唐宋時期宣州地方官府監辦的以燒造一般民間用品為主的陶瓷窯廠。謝小成認為,廣義上講,宣州窯系指古宣州境內有相承關系的窯址,有兩個窯系,一是涇縣窯頭嶺、窯峰和繁昌柯家村、駱沖窯的影青白瓷系;二是東門渡窯與琴溪窯的青瓷系。狹義上講,宣州窯應是專指東門渡窯而言。張勇對東門渡是早期宣州窯的發源地之一等觀點進行了闡述。胡欣民就窯址的命名、文獻的記載、東門渡為民窯、有“宣州官窯”款識的罐類為官府監燒的專用器皿等進行討論,認為古宣州窯是指一處窯場,而不能成為窯系。

張勇、李廣寧還對宣州窯白瓷進行了研究。

劉毅分析了東門渡窯產品的時代特征、東門渡“宣州官窯”和文獻中“宣州窯”的關系,認為二者是兩個毫不相干的窯場。提出“宣州官窯”屬于官府直接經營窯場,工匠以服役或雇傭的形式勞作期間的生產方式。認為南唐二陵出土瓷器推測出自宣州頗有合理性。

也有的提出“繁昌窯應曾為南唐國燒制宮廷用瓷,很可能就是文獻記載中的宣州窯”。

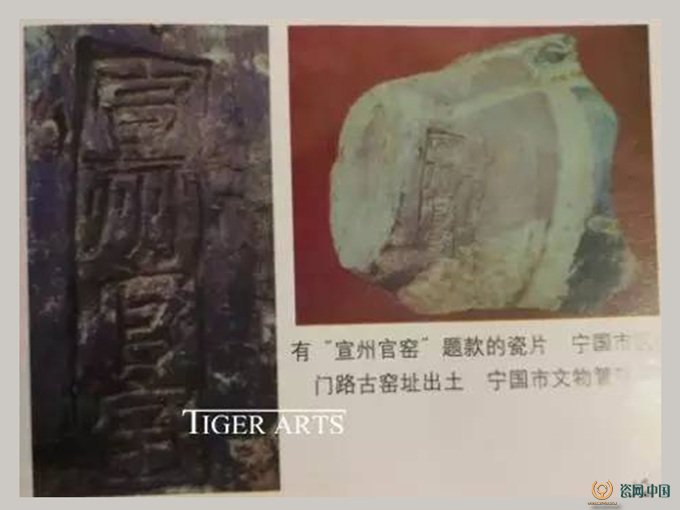

百家爭鳴的同時,2004年11月22日,寧國市山門中路北閘施工現場,發現了一處古窯址,發掘出土了大量大小不同的四系罐、二系罐和其他瓷片,還發現“宣州官窯”罐底殘片。

“宣州官窯”款殘片和青釉四系罐寧國文物管理所藏(圖片來自《宣城文物解讀》)

2、2010年以后發表以及新發現

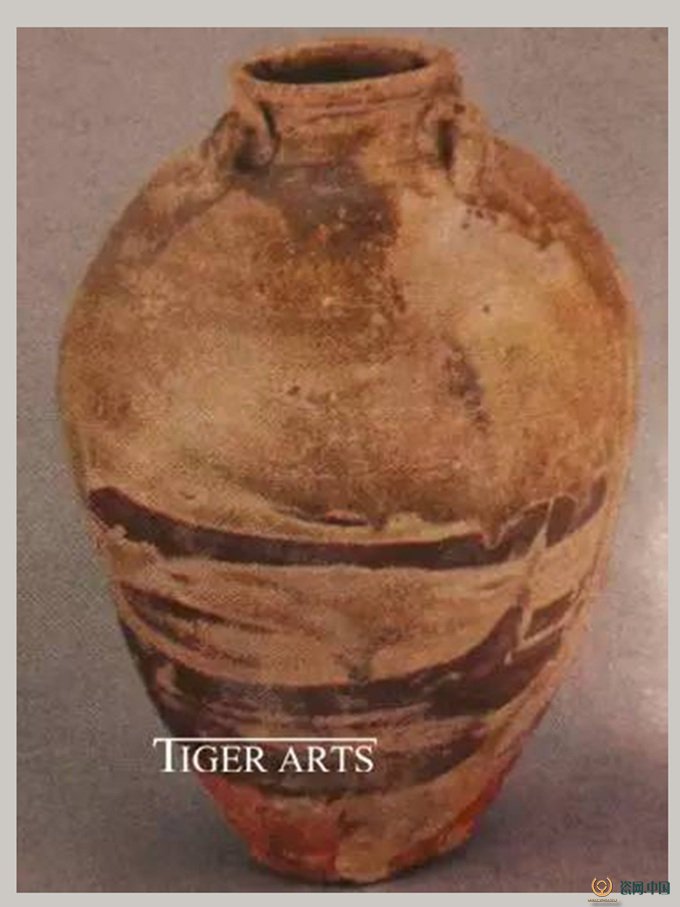

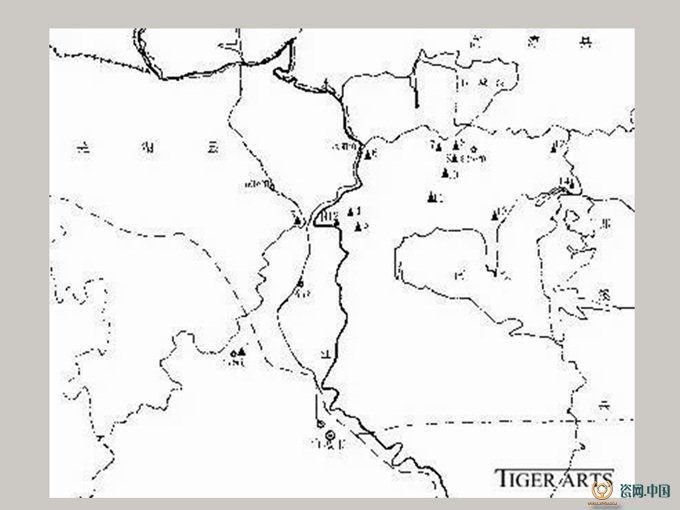

宣州古窯址群1993年發現,1996年原宣州市博物館進行了調查發現100余處瓷片堆積。2005年5月至2006年初結合第三次全國不可移動文物普查進行了詳細調查,初步探明保存較好的窯址達60余處,2009至2010年宣州區文物部門又展開詳細調查。一系列的調查發現窯址群主要散布在宣州區古泉、養賢、貍橋三鎮。窯址時代為晚唐——明代。器形更為豐富多樣,有帶字窯具并采集到三件點褐彩標本。初步認為“宣州窯”應該指沿水陽江流域以燒制青釉產品為主的一系列時代風格相近的群窯構成的窯場,由官方監燒的民窯窯址,分布范圍包括古宣州境內的宣州、郎溪、涇縣、寧國。

窯址宣州區古窯址群分布范圍示意圖(《安徽宣州古窯址群調查報告》)

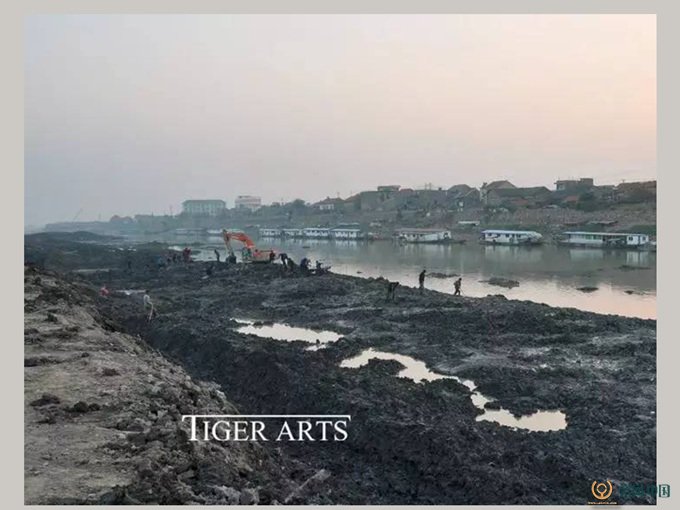

古泉鎮風頭村窯址碎片堆積場

2013年冬,水陽江貍橋段開卡,河道發現大量瓷器瓷片,以宣州窯和長沙窯為主。出宣州區后期組織搶救性翻查揀選外,大量瓷器等流往各地。宣州窯新發現器形有鼓、硯、枕和許多模仿長沙窯器形如水盂等,還發現大量點彩器。(以下藏品來自宣城本地藏家)

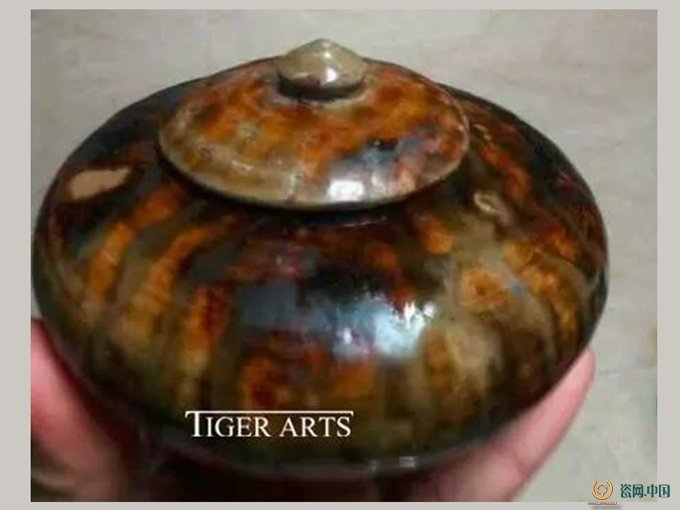

唐青釉點彩帶蓋水盂

唐青釉點彩壺

唐醬褐釉

唐青釉點彩獅形研殘片

唐青釉點彩腰鼓

宣州窯款磚