烈山窯發現北宋北方窯系最大體量窯爐

烈山窯址位于淮北市烈山區烈山鎮烈山村,處于濉河的支流雷河岸邊,西距雷河1公里左右,東靠烈山腳下。2017年9月,該地發現一處古窯址。2018年3月,安徽省文物考古研究所組織搶救性考古發掘工作。發掘分為三個區域,Ⅰ區金元窯址區域、Ⅱ區唐代晚期至北宋窯址區域和Ⅲ區漢代窯址區。發掘面積約700平方米。清理各類遺跡70余處,包括6座窯爐、52個灰坑、1條道路、14條灰溝、1處墓葬。出土了數以噸計的各時期陶瓷器殘片。可復原器物達2000余件。

Ⅰ區金元窯址區

Ⅰ區遺存是此次發掘最豐富的區域。發現2處窯爐、40余處灰坑、1處道路、10余處灰溝等,出土大量遺物。

2座窯爐分別是2號窯爐(18HLY2)和3號窯爐(18HLY3)。Y3是在原Y2的外圍基礎上擴建而成,Y3疊壓在Y2之上,則Y2的時代要早于Y3。也就是說Y3是在Y2的現有基本形態上改造再利用。在空間上部分重合,這種改造也比較特殊。改造最大的部位是操作間和火塘兩處,范圍均增大。兩座窯的煙囪被破壞,其他部分保存完好。由操作間、火門、火塘、窯室組成。

Y2和Y3窯爐(金代)

作坊區發現一些儲泥池、淘洗池、水井以及道路的遺跡,與窯爐是配套使用的。在窯爐的西側發布有大片的瓷器堆積層,最厚處達1.8米左右,即就近傾倒殘次品。

Ⅰ區出土瓷器種類較豐富,包括白釉、白釉黑褐花、醬釉、黃釉、綠釉、青釉、黑釉等。除了碗、盤、盞等生活用瓷器,還發現了人物俑、動物俑、圍棋子等。有的瓷器上有墨書、刻劃或彩繪文字等。可辨識文字有“祐德觀”“華嚴寺”“公用”“宿…”“黃一郎宅”“比范五公”等。

Ⅱ區唐代晚期至北宋窯址區

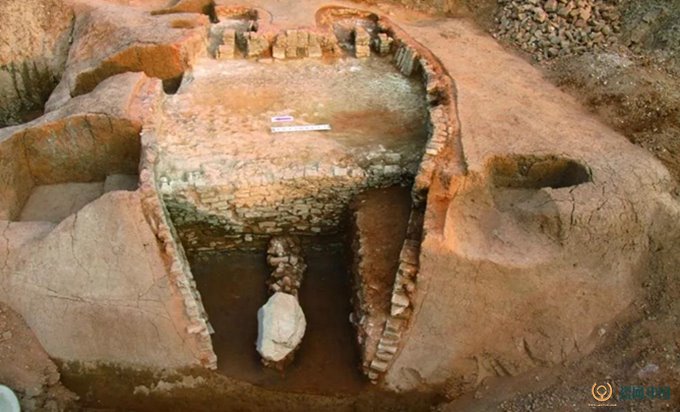

Ⅱ區共清理窯爐3座。以4號窯爐(18HLY4)為例,Y4是2018年發掘的最大窯爐,單純窯室面積就近24平方米。保存較好,由操作間、火門、火塘、窯床構成,煙囪被破壞。Y4窯床長4.5米、寬5.3米,兩側部分保留了幾層窯墻,窯床表面可以看到鋪了多層耐火砂。雙煙道,均長1.38米、寬1.44米。火塘長3.7米、寬4.44米,火塘呈圓弧三角形,范圍較大,約10平方米。迎火墻保存完好,由窯磚和窯柱砌筑而成,呈三順一丁式砌筑。火塘內堆積大量紅燒土和耐火磚。火塘底局部是一層青灰色遺跡,疑是草木灰遺留下來的痕跡,同時也存在紅燒土燒結痕跡。火門呈長方形,由石頭壘砌,長0.6米、寬0.5米,堆積有較厚的紅燒土。操作間長7米、寬1.7米。操作間是開放式的空間,在火門兩側形成一排擋墻,前面場地略凹形成一定的活動空間。擋墻由窯柱、窯磚和石頭砌筑而成。

北宋時期最大窯爐Y4

Ⅱ區的作坊區沒有找到,僅在Y1的正前方發現一些灰坑或瓷片堆積區。即Y1在毀壞不用之后,窯前區域變成了Y4的殘次品堆積區。

Y1窯爐(唐代末期)

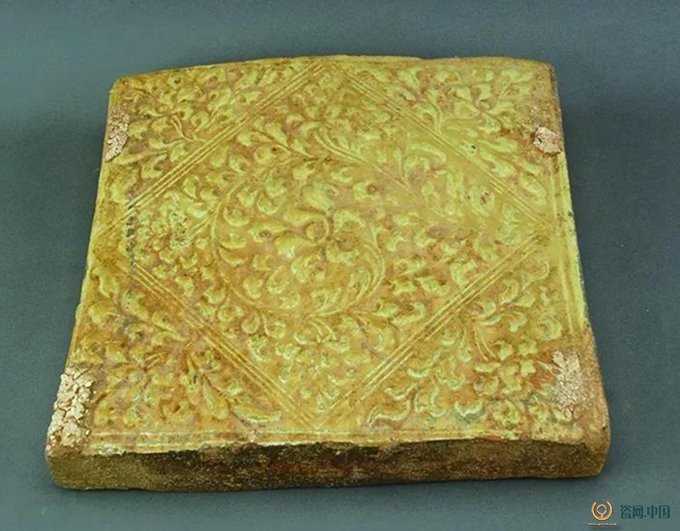

Ⅱ區出土產品主要是白瓷、綠釉瓷、黃釉瓷、琉璃器、三彩瓷、素燒瓷等。產品主要有碗、盤、盞、罐、枕、俑、建筑構件等,比較重要的黃褐釉印花大磚、琉璃建筑構件和三彩瓷器。窯具有窯棒、墊板、墊餅、三叉支托、墊圈等。時代為唐代晚期至北宋晚期。

三彩三叉支托

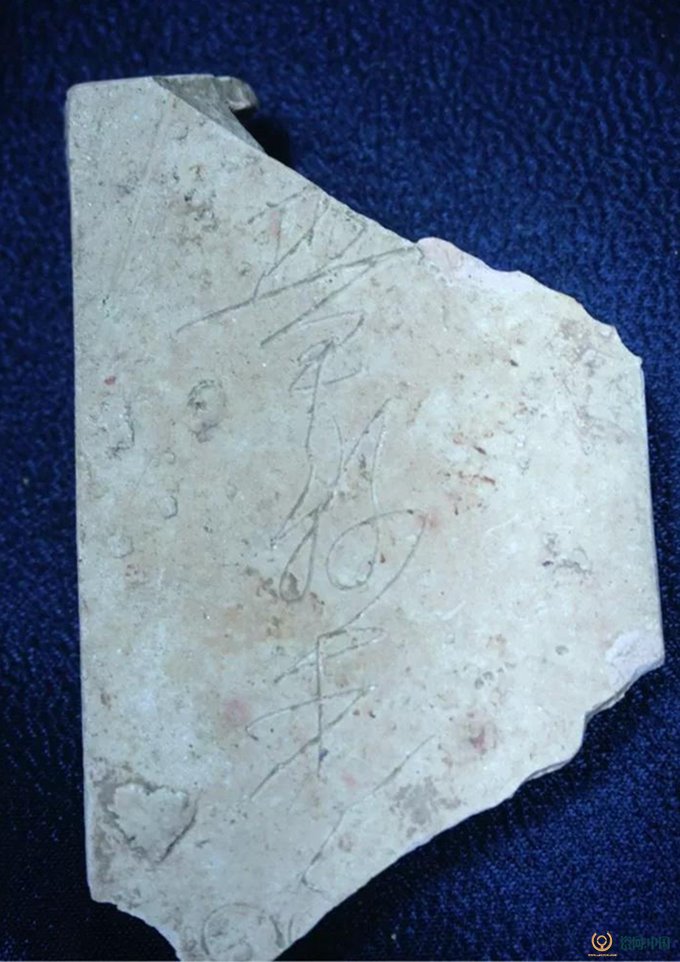

在Ⅱ區的考古發掘中獲得了一定數量的宋三彩瓷器標本,主要是碗、盞、罐和窯具等。有多塊瓷枕片上刻劃“鞏縣”字樣。這是通過科學考古發掘證實烈山窯址兼燒制宋三彩的地點。

歷史價值和意義

2018年11月23日至24日,由安徽省文物考古研究所等組織召開了“淮北烈山窯考古發現暨北瓷南傳線路學術研討會”,對其重要價值和意義達成以下幾點認識:

北方白瓷向南傳播路線的中轉站

唐代晚期發生了北方白瓷制瓷技術向南方傳播的過程。烈山窯址生產大量白瓷、白釉黑褐彩瓷為我們提供了一條明晰的白瓷自北向南傳播的瓷業技術線路通道。烈山窯址生產的北宋白釉瓷器采用了覆燒技術,覆燒技術是定窯創燒的,說明烈山窯受到了北方定窯的影響。金元時期的澀圈支燒技術同樣是來自于定窯的支燒方法。尤其是白釉黑褐彩瓷器的發現,說明受到了磁州窯系的窯業技術的影響。

全國首次發現北宋時期燒造高等級琉璃建筑構件的窯址

烈山窯址除生產大量日用品之外,還生產一些琉璃建筑構件,如Ⅱ區窯址中出土的黃釉琉璃印花大磚,長寬均為31.5厘米、厚4.5厘米。這類瓷磚多出在高等級建筑或墓葬中。烈山窯還生產許多琉璃龍形建筑構件,多數為素胎,還出土一些琉璃筒瓦。烈山窯址是全國首次發現北宋時期生產大型琉璃建筑構件的窯址。

黃釉印花大磚

素胎龍紋建筑構件

首次考古發掘發現兼燒宋三彩的窯址

烈山窯址是考古發掘發現的燒造宋三彩的窯址,全國罕見,是目前我國首次通過科學考古發掘發現了燒造宋三彩的窯址。出土大量燒造宋三彩的支釘、三叉支托、模具等,并且在出土器物的枕片和素胎建筑構件上多次發現帶有“鞏縣”字樣的遺物。鞏縣的大小黃冶窯在唐代是燒制唐三彩器物的重要地點,到了宋代雖然沒落,但附近的芝田窯仍在燒制三彩瓷器。說明鞏縣的窯工來到了烈山地區傳播宋三彩的燒造技術。

“鞏縣”素胎枕片

北宋窯爐體量最大、構造特殊、高超的燒造技藝

發現的幾座窯爐屬于北方典型的馬蹄形饅頭窯。窯爐建造技術較高,窯爐形體及裝燒量較大。其中Y4窯室面積近24平方米,火塘又大又深,也有10平方米左右,窯爐總長度達12米,這在北宋北方瓷窯系統中應是最大體量的窯爐。烈山窯址并沒有發現爐渣,且在金元窯爐的火門內發現多層木灰燼,說明烈山窯是采用柴燒。根據故宮博物院文保科技部的檢查結果得知,烈山窯燒造技術比較高超,在北宋初期可以燒高溫鈣釉印花大磚及低溫銅紅釉瓷器,尤其是北宋低溫銅紅釉是全國罕見。燒造采用的窯具豐富多樣,裝燒技術多樣,且很成熟。

向官府和寺院貢燒瓷器

烈山窯址出土一些釉彩書的瓷器,從文字上可以斷定是供給官府和寺院的瓷器。如發現的彩繪“公用”的青釉罐口沿殘片、刻劃有“丘大人”字樣的罐殘片,表明存在官府定燒的產品。另外還出土許多特供給佛教寺院俑的器物,如彩繪文字“華嚴寺”“祐德觀”“金剛會”“清凈會”等瓷器,與寺院用器有很大關系。

黃釉褐彩“公用”字罐片

通濟渠沿岸的瓷窯址,是順大運河流淌的淮北貿易瓷 烈山窯址位于雷河東岸,雷河通過濉河與大運河相連。安徽大運河遺址考古發掘過程中發現了大量的貿易瓷器,其中就有烈山窯生產的產品,烈山窯生產的瓷器通過大運河行銷國內。烈山窯遺址的發現為大運河瓷器貿易產品來源找到一個重要的坐標點和產地,也為今天構建安徽大運河文化帶找到了一處重要的支撐點,為安徽大運河文化帶向安徽淮北烈山區輻射提供了重要橋梁紐帶。

燒制琉璃器的墊磚

可能是文獻記載的“宿州窯” 南宋周輝的《清波雜志》記載金代以仿定瓷為主要特色的宿州窯和泗州窯在蕭縣窯的南面與東南面,與蕭縣窯接壤并存。其文載“輝出疆時見虜中所用定器,色瑩凈可愛,近年所用乃宿、泗近處所出,非真也”。且出土遺物中發現有“宿”字碗瓷片。宋金時期烈山窯址所在地歸宿州管轄,且地理位置也是在宿州的西北方向,應該是宿州窯。宿州窯生產仿定瓷器與北民南遷有很大關系。