鳳陽縣位于安徽省中部、淮河中游南岸,現屬滁州市轄縣,全縣地形呈南高北低,南部 、中部為丘陵崗地,北部為淮河沿岸的沖積平原。馬里崗瓷窯址位于鳳陽縣武店鎮靈泉村北的馬里崗,距離縣城約30千米(圖一)。2020年4月,筆者對該窯址進行了一次調查,在調查過程中釆集了一些窯具和瓷片標本,簡介如下。

圖一鳳陽縣馬里崗窯址位置示意圖

一 窯址現狀與采集的標本

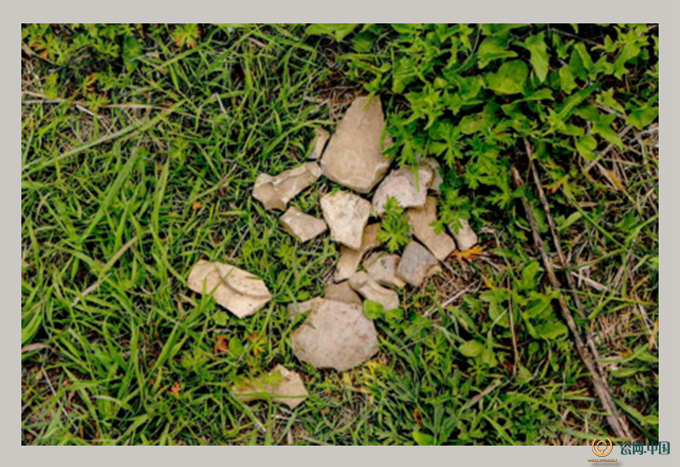

該窯址位于靈泉村北的山前崗地,地勢略高,地形基本平坦,窯址所在地現為一片小麥田(圖二),其北為采石場,窯址總面積約7000平方米。窯址區域內堆積層較薄,地表散落有一些窯具和瓷片(圖三),窯具以三叉支釘、四叉支釘最多,另有窯棒、墊柱、墊圈等,瓷片釉色主要為青釉,器形基本為碗、盞類。

圖二馬里崗窯址現狀

圖三馬里崗窯址地表散落的窯具和瓷片

1.三叉支釘

數量最多,釆集到完整或稍殘缺的標本10件(圖四)。捏制,三叉形或近似三角形,正面平,背面三叉內凹,內凹處有的留有指印紋,三叉遠端各有一個向下的尖釘狀小足。根據造型差異,分二型。

A型 7件。三叉細長。標本FM:1,胎色較白,較細膩,素胎,三叉細長,背面三叉內凹較深,有清晰的指印紋,三叉遠端各有一個向下的尖足,足向外撇,叉平面與足之間呈一個半圓弧,高2、長8.6厘米(兩叉之間的距離)(圖 五)。標本FM:7,黃白色胎體,素胎,形體小,兩叉端殘,高1.1、殘長4.5厘米。

B型 3件。近似三角形。標本FM:8,胎色較白,較細膩,素胎,三叉不明顯,近似于三角形,三叉遠端各有一個向下的小足,足殘,厚1.1、殘長7.7厘米。

圖四 三叉支釘

圖五 A型三叉支釘

2.四叉支釘

數量較多,釆集到完整或稍殘缺標本10件(圖六)。捏制,四叉形或近似正方形,正面平,背面四叉內凹,有的留有指印紋,四叉遠端各有一個向下的尖釘狀小足。根據造型差異,分二型。

A型9件。四叉形。標本FM:11,黃白色胎體,素胎,四叉,叉遠端各有一個向下的足,足較高,高2、長6.2厘米(圖七)。

B型 1件。近似正方形。標本FM:20,黃白色胎體,素胎,大體呈正方形,四角處各有一個向下的足,高1.5、長6.7厘米(圖八)。

圖六 四叉支釘

圖七 A型四叉支釘

圖八 B型四叉支釘

3.窯棒

1件。標本FM:21,素胎,黃白色胎體,呈圓柱體,底面較平稍內凹,上部殘斷,棒心有一上下貫通的圓孔,殘高17、直徑7.9、圓孔口徑2.8厘米(圖九)。

圖九 窯棒

4.支柱

1件。標本FM:22,殘,素胎,黃白色胎體,中空,上窄下寬,下部呈喇叭口外撇,器壁有刻字,字殘不可辨識,殘高11.9厘米(圖一〇)。

圖一〇 支柱

5.支座

1件。標本FM:23,殘存一半,素胎,黃色胎體微泛紅,正面平,器內中空,器壁留有兩個手指凹痕,高7.2、直徑15.4厘米(圖一一)

圖一一支座

6.墊圈

2件。標本FM:24,墊圈殘存一段,弧形,捏制,素胎,黃白色胎體,厚1.2、殘長3.3厘米(圖一二)。標本FM:25,殘,弧形,捏制,素胎,黃白色胎體微泛紅,厚1.8、殘長5.6厘米(圖一三)。

圖一二 墊圈

圖一三 墊圈

7.碗、盞殘件

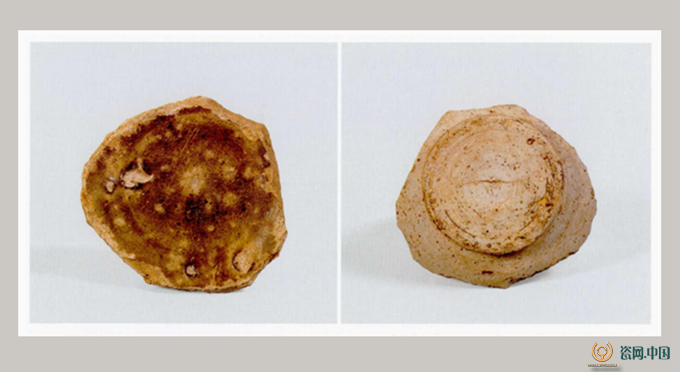

12件。可辨識的瓷器標本的器形均為碗或盞,釉色基本為青釉,少數出現窯變釉,呈天藍色。標本FM:26,殘碗底,胎體較白,碗內施青釉,青中微泛淡黃,釉面有細密的開片,積釉處釉色較深,呈深褐色,碗內心有幾個粗大的支釘痕,底部不施釉,圓餅形足,足心內凹,見有明顯的旋痕 ,足徑6.8厘米(圖一四)。標本FM:27,殘碗底,胎體較白,一磕缺處顯青灰色,碗內施釉,窯變呈天藍色,底部不施釉,圓餅形足,足心內凹,見有旋痕,足徑6.5厘米(圖一五)。

圖一四 殘青釉碗

圖一五 殘天藍色窯變釉碗

二 初步認識

鳳陽縣馬里崗窯址是一處規模不是很大的窯址,窯業堆積層也較薄,因受釆石和農業生產影響,窯址保存現狀不佳。通過調查,對該窯址的面貌有了一些初步認識。

1.窯爐與裝燒工藝

這次調查過程中,未發現明顯的窯爐遺存、遺跡,根據發現的大量窯具判斷為一處窯址。該窯址位于地勢較高的崗地,但地形較為平坦,不具備修建龍窯的山地 形條件。安徽淮河流域古瓷窯址所發現的窯爐,多為平面呈馬蹄形的“馬蹄窯”,或稱“饅頭窯”其窯爐空間相對較小,是適合北方地形平坦地區而出現的,馬里崗窯址當時很可能采用的是這類“馬蹄窯”。

裝燒工藝方面,這次窯址調查發現有支柱和支座等窯具,均屬于支燒窯具,使用時將它們口朝下放置于窯床上,將瓷器坯件支起抬高到一定高度,以防止窯底砂塵污染釉面,也避免窯底低溫使坯件生燒致廢,從而提高產品質量。調查中,未在窯址上發現匣缽類窯具,說明該窯基本釆用明火裸燒的方式,未使用匣缽裝燒。

在窯址上發現最多的窯具是三叉支釘和四叉支釘,它們都屬于墊隔類窯具,是瓷器裝燒過程中在坯件之間起墊隔作用的窯具,以防止疊摞時坯件之間釉液粘結,提高窯內豎向空間利用率。裝燒時,支釘的尖狀小足朝下,放置于碗盞的內心,支釘平面上承托另一件碗,如此一件件疊摞起來燒造,從而節約窯爐空間。這種裝燒方式,也使碗內心留有明顯的支釘痕。

2.坯件與窯具的制作

從窯址釆集到的碗盞標本看,底足均見有明顯的旋痕,可知這些器物坯件在拉坯、修坯過程中,已廣泛使用陶鈞(也稱陶車)。

該窯址上大量發現的三叉支釘、四叉支釘等窯具則是釆用手工捏制而成。觀察發現,捏制過程應是先將泥料制作成三叉或四叉形,待泥料半干未干時,用拇指從每個叉的中心向遠端拉擠泥料,在叉的遠端便形成一個尖釘狀小足,因此在叉上常留有清晰的指印痕跡(圖一六)。

圖一六 三叉支釘上清晰的指印痕跡

3.胎釉特征

從窯址釆集的瓷器和窯具標本,胎體大多較為潔白,說明周邊有適于燒造瓷器的質量較好的黏土。

瓷器標本基本均施青釉,釉面玻璃質感較強,大多有細密的開片,可知燒成溫度較高。少數標本釉色呈瑰麗的天藍色,應是出現窯變釉現象,可能屬偶然形成。

4.其他

一般來說,窯具多是可以重復利用的,在窯址堆積物中,窯具通常沒有瓷片數量多。而這次窯址調查中發現,馬里崗窯址上瓷片標本遺存較少,而三叉支釘、四叉支釘等窯具較多,且有很多是完整的,這與其他窯址通常看到的情況完全不同。

究其原因,我們認為:第一,由于該窯燒造規模不大,時間跨度可能也不是很長,廢棄的瓷器堆積并不很多;第二,可能說明該窯裝燒技術較高,墊隔窯具使用得當,較少出現器物與器物間或窯具與器物間粘連致廢現象,燒造過程中瓷器廢品率較低。

三 窯址年代及相關問題探討

關于鳳陽縣馬里崗窯址的年代,此前研究者做過一些判斷。該窯址的最早發現者胡悅謙先生曾在論文中提及:“臨泉寺瓷窯址,位于鳳陽縣武店區臨泉寺東南的山坡上,于1983年12月間發現,窯址的堆積層甚薄,瓷片和窯具標本較少。所釆集的瓷殘器標本,尚可辨識器形者,有碗、盞、缽、豆和盤等,窯具有圓形多足支托、三岔支托等。”當時他定名為“臨泉寺瓷窯址”,而從其描述的窯址位置看,應與后來命名的“馬里崗瓷窯址”為同一窯址。胡悅謙文中分析認為:“合肥市西郊七里墩隋開皇三年(583年)磚室墓出土的二件淡青灰釉盤口瓷壺、一件淡青灰釉瓷碗和五件瓷盞,胎釉都具有鳳陽武店臨泉寺瓷窯產品的特點,可例證此窯址的時代,為隋開皇三年前后,是目前所發現壽州瓷窯比較早的一處窯址。”[1]

1998年出版的《安徽省志?文物志》中安徽省古代瓷窯址一覽表列有馬里崗窯址:“壽州窯一馬里崗窯址,南朝陳,鳳陽縣武店鄉靈泉村北馬里崗坡。”%014年出版的《中國文物地圖集?安徽分冊》中介紹:“馬里崗瓷窯址,武店鄉靈泉村北馬里崗,南朝陳……釆集的遺物有瓷豆、罐、壺、碗底及窯具支托。屬早期壽州窯系。”[3]這兩書中都認為馬里崗窯址的年代早到南北朝晚期的“南朝陳”。

不過,我們在參觀鳳陽縣博物館時看到,該館展廳展板文字介紹:“唐代馬里崗瓷窯遺址”,認為該窯址年代為唐代。通過這次對馬里崗窯址的調查,我們與鳳陽縣博物館的看法是一致的,對照窯址釆集的標本,其大部分產品的年代應為唐代,理由如下:第一,馬里崗窯址上釆集的標本主要為碗、盞類器物,其底足均為圓餅形足,餅足直徑在6.5厘米以上,碗盞器形均為唐代常見的敞口餅足,未見隋代常見的深腹小足杯類標本;第二,窯址上標本的釉色主要為青釉,有的微泛淡黃,積釉處顯深褐色,這些特征都與淮南市上窯鎮壽州窯窯址唐代青釉瓷標本特征相同。

應該注意的是,本次調查并未發現1983年胡悅謙先生調查時發現的缽、豆(即高足盤)等標本,也未發現圓形多足支托等窯具,這說明現保存的窯址范圍可能有所縮小。僅從此次調查情況看,該窯址標本中未見隋代或隋代以前風格的器物,也未見唐代中后期壽州窯典型的黃釉瓷器,因此推斷該窯址的年代為唐代前期。

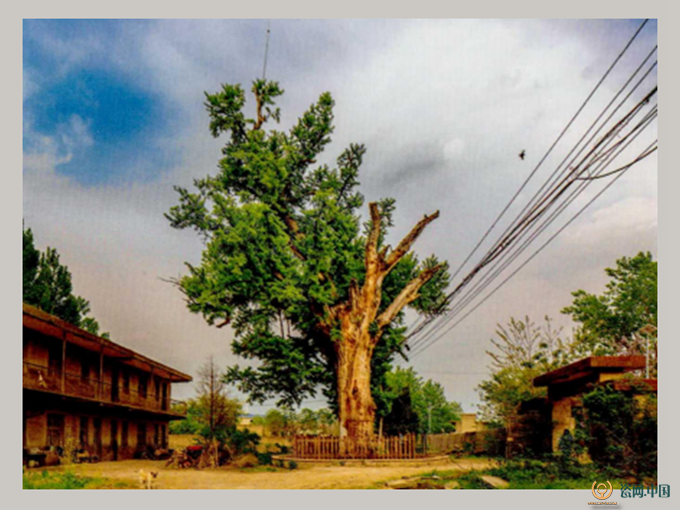

調查過程中,我們了解到在窯址南約500米的地方有一處靈泉寺遺址,靈泉村之名即與這座靈泉寺有關。《中國文物地圖集?安徽分冊》中介紹:“靈泉寺位于武店鄉靈泉村東,寺始建于唐代,清代重建。”[4]據清代地方志記載:“靈泉寺,在府東南武店,元建。”[5]“靈泉寺,府東南武店,中有銀杏,根盤數丈,元建。”[6]現在的靈泉村仍屬于武店鎮,靈泉寺建筑已損毀,而原寺內的一株千年古銀杏樹(圖一七)仍在,這與地方志記載相吻合。如今這株銀杏樹掛牌為安徽省一級古樹,樹齡為1300年。

圖一七 靈泉寺遺址內的一株樹齡1300年的銀杏樹

地方志中記載靈泉寺元代建,而靈泉寺遺址內這株銀杏樹的樹齡顯然遠遠早于元代。常常有這樣一種情況,后代寺廟往住在前代舊有寺廟基礎上興建,并更以新的名稱。如果這種情況,靈泉寺之名可能始于元代,而寺廟的歷史則更早。以銀杏樹1300年樹齡來分析,則種于公元700年前后,說明現在的靈泉村一帶在唐代初期時已較為繁榮。

我們查閱地方志還發現:靈泉村、靈泉寺之名與一條名為“靈泉”的河流有關。據《鳳陽縣志》記載:“靈泉,出燕子山西,合高、魏公諸山澗之水,西流五里至武店,南合次山、龍窩泉水,西南流至懷遠皮家汊歸上窯河。”[71可知,靈泉河水最終是流入上窯河的,由上窯河入淮河,這應該也是馬里崗窯產品當年運銷的水路通道。上窯河即今淮南市上窯鎮窯河,窯河東岸一帶正是壽州窯窯址所在地%因此也可看出馬里崗窯與壽州窯的密切關系,故而之前研究者將馬里崗窯歸為壽州窯系。(本文為2019年度安徽省哲學社會科學規劃青年項目“安徽淮河流域古瓷窯址考察與研究”研究成果之一,項目批準號:AHSKQ2019D038。責任編輯:李珍萍 責任校對:王龍霄)