“珠光青瓷”是指一種主要以刻劃花間飾篦梳、篦點紋為主要特征的青釉外銷瓷碗,因得日本佗茶之祖村田珠光的喜好,常用這種類似枇杷黃釉色的刻花篦紋碗喝茶,而在日本得名。50年代陳萬里先生在同安汀溪窯考察時,發現并認為該類紋飾的青瓷碗等器物就是日本人所稱的“珠光青瓷”。學術界約定俗成一直以同安窯或沿用日本稱謂“珠光青瓷”。而將宋元時期與汀溪窯風格類似的仿龍泉青釉刻劃花間篦點、篦線紋的福建窯業稱之為“同安窯系”,也亦是收藏界所說的“土龍泉”。

福建省目前已發現45個縣市的近百處窯址燒造這類青瓷,而漳浦南門坑窯是唯一一處單一燒造“珠光青瓷”的宋元瓷窯,未發現青釉以外釉色,品種較單調,碗、盤、碟約占90%。采集的其它器物有:洗、缽、盒、罐、花口瓶、執壺、圈足爐、蓮瓣高足燈(爐)、燈盞、器蓋及建筑構件垂獸等,窯具為:匣缽、墊餅、支座、火照。火照是碗足中心鉆孔而成,匣缽除漏斗形外,還有直口弧底形及少量M形匣缽,M形匣缽是該窯新近發現。

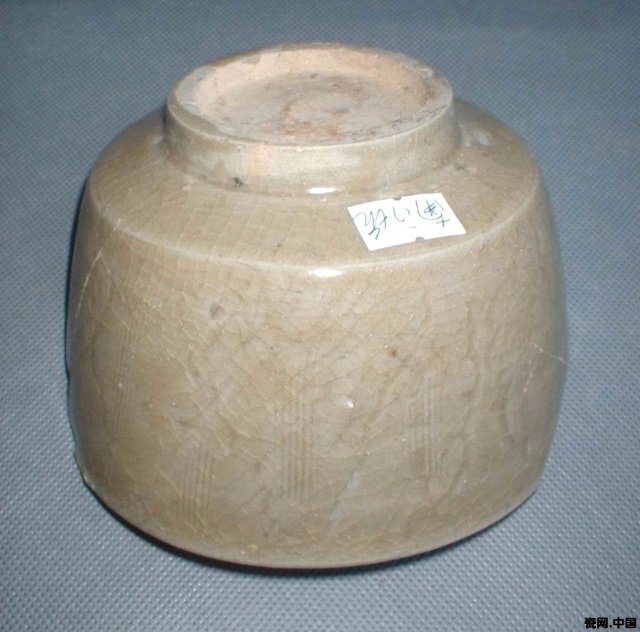

南門坑窯位于綏安鎮英山村南門坑自然村,在北側的兩個并立小山頭南側,共發現窯床4座,遺物分布面積約2萬平方米,最厚堆積約3米。釉色青黃、青灰、青綠,青黃釉釉面有大小開片,青灰釉則釉薄無冰裂紋,青綠釉有玻璃質感而流聚釉似玉,有小開片。碗類有敞口、斂口、撇口、直口、侈口等,不同口形腹部處理也隨之變化。內底心下凹一圓圈,臺灣學者稱為“環線青瓷”,圈足外壁垂直,內壁外斜,外底深淺不一,常見挖足后乳突被剜割跡。胎骨灰、灰黑,與鄰近的赤土窯胎土相似。曾有學者認為“這些器物口薄底厚、古樸凝重。口沿絕大部分殘損”、“造型大致都是上薄下厚,所以標本大多找不到腹壁以上部位”。其實這都是生燒和瓷化不高的次品或地表已被毀壞的,筆者調查時正值村民開墾植樹,所見器物多有口沿,正如赤土窯一樣,多找不到有天(口沿)地(器足)標本,并不是所謂“口薄底厚”所致。窯址采集數件刻字器物,如內底刻:“張”、“福”、“窯”、“師”、“廟”、“社”、“東社”、“荷興社”、“周洞社”、“鴛鴦……公卿……莫把……”等,應該是有姓氏者作為記號,福、廟、社為廟宇訂燒,而東社、周洞社等作為地名。從刻劃的潦草、隨意看,不似裝飾之意。從采集的窯具、瓷器標本觀察與分析,該窯燒造歷史不會太長,上下限應鎖定于南宋至元代。少量的M形匣缽應為南宋晚期至元初遺存。

南門坑最常見的紋飾是篦梳、篦點和花草間飾篦線、點紋,外壁以貓搔紋、折扇紋、仰蓮紋、蕉葉紋裝飾,內刻花外素面者也不少。內壁常見圖案有蓮荷紋、蕉葉紋、云水紋等,內底刻“扎菜”紋也多見。圈足爐外刻菱形、蕉葉、仰蓮紋,高足爐(燈)浮雕瘦蓮瓣,執壺在流上堆塑魚紋等。總之,南門坑窯紋飾以蓮瓣荷花為主,有些紋飾初看似無主題,難以找到相呼應的點線,其實這正是熟練工匠隨意發揮之變體蓮荷紋,最讓人陶醉的還是少數真正無法辨識與解讀,而又讓人之目光難以移開的那些抽象的“五線譜”紋,那不正是一章章跳動的音符嗎?吾以為這才是南門坑窯的真正得意之作,這種不似之似……無意之中卻得以流傳今世的杰作,可否稱為前衛派藝術的始祖呢?所以說我要把這個規模不如汀溪窯,而技術、藝術卻不亞于汀溪窯的古窯址介紹給大家。