唐人煮茶,宋人點茶,今人沖茶。每個時代的茶、茶具,其清雅之韻,都是高妙風致的茶語。

福建省是中國古陶瓷最重要的發源地之一,福建窯口在中國燒窯史上的地位不容小覷。其中,將樂窯在商周時起興,繁盛于兩宋,為后世留下了諸多實用性強且富有獨特文化色彩的陶瓷。現今陜西省西安歷史博物館的“唐三彩”展區中,一幅唐代瓷窯遺址分布圖中標注的中國60多個瓷窯遺址引人關注。 其中八閩屬地僅有兩處瓷窯遺址,將樂便是其中一處。由此可見將樂窯在唐代燒窯史上有著重要地位。

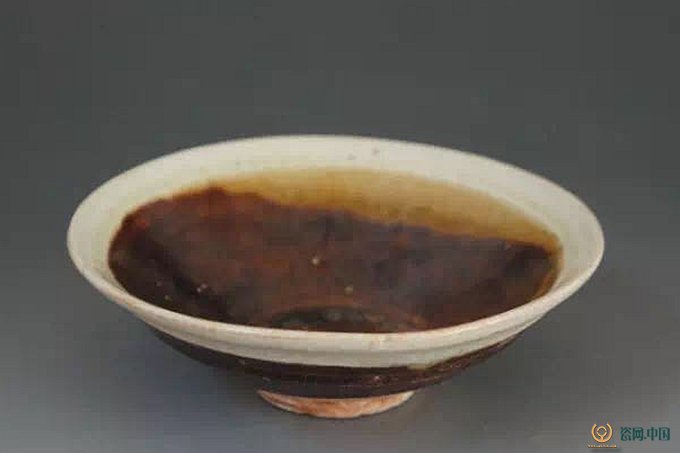

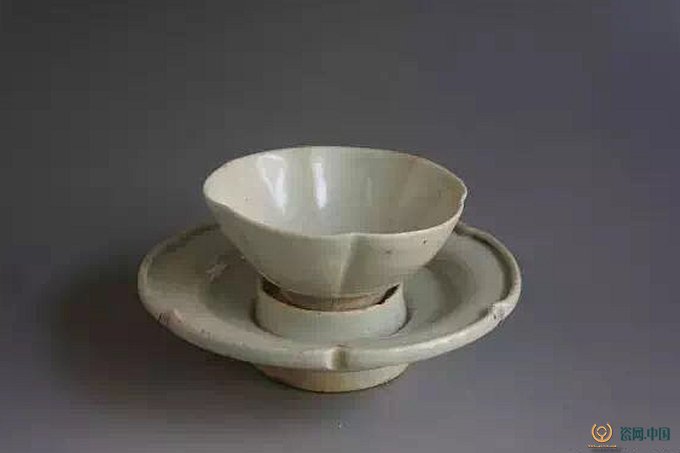

古陶瓷古樸、精致,陶瓷茶具有獨特的功作。宋人愛飲茶,喜茶盞:將被精細研磨的茶末分予茶碗中,加入沸水,快速攪拌,完成“點茶”工序。茶乳花細膩,緊咬盞沿、久聚不散之美恰似陸羽在《茶經》中“如棗花飄飄然于環池之上”、“若綠錢浮于水渭”,又“皤皤然若積雪耳”的似夢如幻。純白的湯色配上專門為斗茶設計的黑釉茶盞,最能體現宋代飲茶文化和藝術韻律。宋人“惟煎兩碗茶,同此對梅花”的雅趣,可見一斑。

出產貢茶足可見當時飲茶之風的盛行。貢茶園常年為皇宮貴族提供茶葉。北宋時期,太湖地區氣溫下降,貢茶園發芽率降低,這影響了清明前向皇宮提供大量貢茶。 因此貢茶園的貢區由江浙擴展到福建福安,南方茶葉種植區域擴大,帶動了將樂茶葉的發展。

將樂歷史悠久,地理位置優越。早在三國吳景帝永安三年(公元260年)設置縣,是福建省最早建縣的七個古縣之一。楊時在《賢圣院記》中所描述的“將溪琚閩之上游,地險而隘,以崇山大陵為郭郛,驚湍激流為溝地,魚稻果蔬,與凡資身之具,無所仰而足,故五季之亂,人樂居焉”恰似“世外桃源”的安穩。兩宋時期將樂隸屬福建南劍州,元朝丞相脫脫在《宋史》中言:“南劍州元豐茶產劍浦、將樂、順昌、沙縣、尤溪五縣”。《八閩通志》中也有記錄:將樂縣“東鄉有云衢茶,南鄉有仙人堂茶,水南有石嶺茶,北鄉有九仙山茶,雖法制樸拙,而真味有余,但所產不能多得也”,都印證了將樂有好茶出產。

同時民間也出現飲茶熱的現象,茶葉交易在民間的火熱,正如唐代詩人白居易在《琵琶行》中“商人重利輕別離,前月浮梁買茶去”的描述。茶在宋朝,已經有了“柴米油鹽醬醋茶”的開門七事之一的地位。街頭巷尾的賣茶商販云集,飲茶的生活習慣進入平常百姓家。

將樂人好喝茶。馬端臨在《文獻通考》(1310年前后)中也稱贊宋代的南劍州貢茶:“惟建、劍則既蒸而研,編竹為格,置焙室中,最為精潔,他處不能造……充歲貢和邦國之用。”《閩書》載:“南安、德化、建安、建陽、將樂、長汀、漳浦等縣均產茶,并有佳茗。”《將樂縣志》載:“茶,城鄉皆有,俱不甚佳……得雨露鳳霜為美也。”

作為“客家搖籃地”的將樂,將樂先民所飲的客家擂茶(擂茶為將樂縣的一種茶飲品,用擂持將放入擂缽中的茶葉、芝麻、橘皮以及青草藥等細磨,沖入沸水飲之。)烜赫一時。將樂先民專注于燒制擂茶缽以及擂茶器具。1996年,在古鏞鎮玉華機磚廠發現隋末唐初古窯址、2009年到2011年,省考古研究在橫窼棟等地發掘數處龍窯。兩處窯址中各式帶醬青釉,內壁刻有較深放射狀的擂缽,以及擂茶配套器皿如燒罐、大盤、缸等讓人應不暇接。

西晉至宋代期間,“安史之亂”、“靖康之亂”等戰亂,黃河流域居民大批從中原南遷。先民中有一些技藝精湛的制瓷工匠憑借將樂遠離中原沒有朝廷干涉,又是閩西北地區水運交通中心之一,主要航道金溪(流線為金溪—沙溪—閩江)流經于此,利用境內蘊藏的豐富瓷土和水源進行陶瓷生產和運輸。而飲茶的興盛也進一步推動了將樂窯陶瓷業的發展,從而促進了市場對茶盞的需求。