窯址發(fā)掘出的寶蓮燈

最近,南安市蘆川文化研究會(huì)正在開展南安古文化遺產(chǎn)的整理工作。整理過程中,該研究會(huì)會(huì)員經(jīng)過對(duì)一些史書進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)羅東一處宋朝窯址或許對(duì)探究泉州“海上絲瓷之路”的起源有極大的價(jià)值,但目前遺址保護(hù)工作不夠完善,會(huì)員們希望通過對(duì)該遺址的調(diào)查研究,讓更多的人關(guān)注參與閩南文化的保護(hù)。

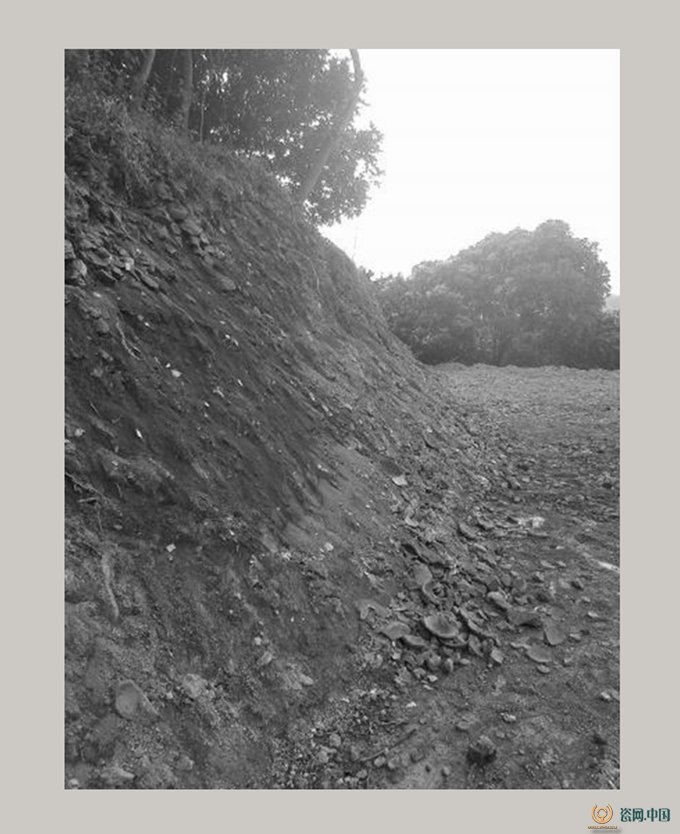

窯址現(xiàn)場(chǎng)散落的瓷器碎片

現(xiàn)場(chǎng) 窯址面積約2.2萬平方米

近日,記者跟隨研究會(huì)一行來到棠子垵窯古遺址采訪調(diào)查。該遺址位于羅東鎮(zhèn)荊坑村,記者發(fā)現(xiàn),此處立有一塊舊石碑,上刻“棠子垵窯址(宋)”,南安縣人民政府1984年4月立碑,確定該遺址為文物保護(hù)單位。

窯址散落著瓷器碎片,大的有30厘米長(zhǎng),小的也有10厘米左右,瓷器形狀多種多樣,上面布滿精細(xì)的紋理。

南安市蘆川文化研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)黃志宏從地上撿起了2個(gè)碎片告訴記者,這些都是青瓷。

“我們前來查看古遺址,是希望能夠幫忙制定一些保護(hù)措施。我們會(huì)通過收集調(diào)查,給出一份詳細(xì)齊全的南安古遺跡資料。”黃志宏說。

“位于荊坑的窯址是1961年發(fā)現(xiàn)的,1983年4月該窯址列入南安市級(jí)文物保護(hù)單位。”南安市文管辦主任楊小川告訴記者,在《南安縣志》也有記載,荊坑窯址是宋代時(shí)期的,位于直坑溪中段東岸,羅東鎮(zhèn)荊坑村棠子垵、侯破安、房仔口、瓷窯等地,面積約2.2萬平方米,堆積層3米左右。這個(gè)窯址以燒青瓷為主,也有青石瓷。器型有碗、罐、爐、壺等,并裝飾有蓮花瓣、棱紋、直線、弦等花樣,保存較好。

探究 出產(chǎn)的瓷器曾遠(yuǎn)銷海外

黃志宏說,羅東鎮(zhèn)位于晉江支流東江上游,古時(shí)水路交通方便,有萬畝開闊肥沃土地可供農(nóng)耕,山地可供制窯。據(jù)《唐六典》記載,紫云黃氏始祖郡儒黃守恭辟桑園七里及三十六田莊,在泉州首先發(fā)展蠶桑業(yè)制造絲綢,外銷海外各地,為開泉州海上絲綢之路作出貢獻(xiàn),他獻(xiàn)桑園、舍家宅建開元寺,為泉州創(chuàng)立佛教基地,遣送五子分赴“五安”開基立業(yè)。

據(jù)《埔頭黃氏宗史》記載,公元686年,黃守恭長(zhǎng)子黃經(jīng)來到羅東蔡厝村,是黃氏南安房開基始祖。彼時(shí),該窯址出產(chǎn)的瓷器,更是隨著“海上絲瓷之路”,源源不斷遠(yuǎn)銷東亞、西亞、東南亞、非洲等地區(qū),在中外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和文化交流史上,占有一定的地位。

黃志宏說,據(jù)《福建石獅紫云塘園黃氏長(zhǎng)房策卿派家譜》記載,自唐朝以后,黃氏家族在此制窯,代代相傳,特別是五代后唐天成二年(公元927年)丁亥科進(jìn)士第一人文狀元黃仁穎推動(dòng)了“海上絲瓷之路”又一個(gè)高峰,產(chǎn)生了很多官窯。到了宋朝,此處燒窯達(dá)到巔峰,明末清初此窯址才被廢棄,據(jù)記載這里共有900多處窯洞。

“荊坑窯址保護(hù)得還不錯(cuò),對(duì)探究‘海上絲瓷之路’起源,有極大的價(jià)值。”黃志宏說。

講述 挖了一米發(fā)現(xiàn)都是瓷器

說起這個(gè)古窯址,70多歲的老人黃泗海記憶深刻。他原是羅東鎮(zhèn)文化站站長(zhǎng),如今是南安市蘆川文化研究會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)。

黃泗海說,上世紀(jì)80年代初期,當(dāng)?shù)厝罕姲l(fā)現(xiàn)村里出土了很多青瓷器,他得知后便聯(lián)系福建省文物局及縣級(jí)文物局。

文物專家來查看,發(fā)現(xiàn)在出土瓷器的地方,沿體表深挖1米,全都是瓷器,當(dāng)年經(jīng)文物鑒定,確定是宋朝窯址。隨后一行人擴(kuò)大挖掘面積,才發(fā)現(xiàn)不只荊坑村,高塘村、霞山村都發(fā)現(xiàn)了窯址遺跡。

“立碑后,我每年都去窯址看好多次,退休后也偶爾過去看看。”黃泗海說,“窯址面積有2萬多平方米,如果深挖下去,肯定有完好無損的瓷器,所以該遺址非常適合研究。”

“我們蘆川文化研究會(huì)會(huì)關(guān)注更多南安的古遺址,探索并制定出一本詳細(xì)的資料,保護(hù)好這些文化遺產(chǎn),為南安市文化事業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)文化的保護(hù)與傳承作貢獻(xiàn)。”黃志宏說。