“泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心”的出口商品生產代表性遺產點,即位于泉州西北山區腹地的德化窯系屈斗宮窯址和尾林——內坂窯址。德化窯系屈斗宮窯址,是10-14世紀泉州地區最繁忙的外銷瓷生產基地之一。距泉州古城130公里。制瓷技術是古代中國的一項偉大發明,自7世紀起,瓷器就在東西方商貿往來和文化、技術交流中扮演著重要的角色。從10世紀起,瓷器成為中外貿易中最大宗的商品之一,風靡世界,瓷器成了中國的代名詞——“china”。

泉州海外貿易的發展大力推動了泉州地區陶瓷業的發展,10-14世紀,窯場遍布泉州城內外,現已發現的外銷陶瓷窯址150多處,分布之廣泛居中國第一,歷史上著名的窯場有德化窯、磁灶窯等。

德化窯是中國陶瓷文化發祥地之一,在中國陶瓷史上占有重要的歷史地位。是古代“海上絲綢之路”的重要輸出商品,是古代對外文化交流的重要載體,它為中國手工業史、陶瓷史、海外交通史、對外貿易與經濟交流史等提供了重要的研究資料。

德化窯所在的德化境內是泉州主要的瓷器產區,擁有陶瓷生產最得天獨厚的自然和人文資源。

德化位于福建省中部,泉州市西北部的一個山區縣,東西長62.1公里,南北寬60.4公里,總面積約2232平方公里。境內山多、水足、礦富,為德化千年瓷都的形成和發展提供了重要的物質條件。

據《德化縣文物志》記載,目前,德化縣境內發現的古窯址多達239處,其中青銅時代1處,唐代1處,宋元時代42處,明代30處,清代177處,民國時期55處。這些窯址遍布德化全境,很多窯址規模大,延燒時間長,有的從宋元一直延續到明清時期。

德化窯場選址日臻科學性,沿溪兩岸依山坡建窯的選址可就地取“柴”,瓷土的淘洗沉淀用水方便,舟楫運輸運量大、運費低而且較好解決陶瓷產品在運輸中易破損的問題。既最直接高效解決產業鏈的問題又能最低成本解決原材料的供給和產品運輸的問題,使產品價格更具有市場競爭性。宋代以來,德化窯在市場競爭中求得生存和發展,提升市場競爭力。在產品種類、釉色和裝飾技法上傳承和創新;窯業技術不斷嘗試、創新,形成完整體系,并對外進行技術傳播。在經營管理模式上,德化窯依托刺桐港陶瓷業應運崛起。解決產品在海外市場的銷售問題,依靠泉州海商、瓷幫。泉州海商既了解異域風土習俗,又熟悉德化窯業狀況,由他們提供海外市場需求的信息引導德化窯產品生產日新月異;另一方面,以市場導向按訂單燒制(亦稱來樣加工),譬如:“軍持”就是東南亞穆斯林的訂燒器皿。雙管齊下,開拓產品運營渠道。

宋元時期是德化窯業發展的第一個黃金期,窯業水平高,規模大,產品日益精湛。產品博采眾長,因地制宜,獨具特色,并以海外市場為導向,大量遠銷東亞、南亞、東南亞、西亞以及東非的許多國家和地區,德化窯由自給自足模式,一躍成為10—14世紀中國東南沿海重要的以“外銷為主、內銷為輔”的外銷陶瓷生產基地,而蜚聲海內外,在中外經濟文化交流史上發揮了重要作用和影響。

【祖龍宮窯】該窯于2004年搶救性考古發掘后,即回填,回填也是對窯址保護的一種較好辦法。

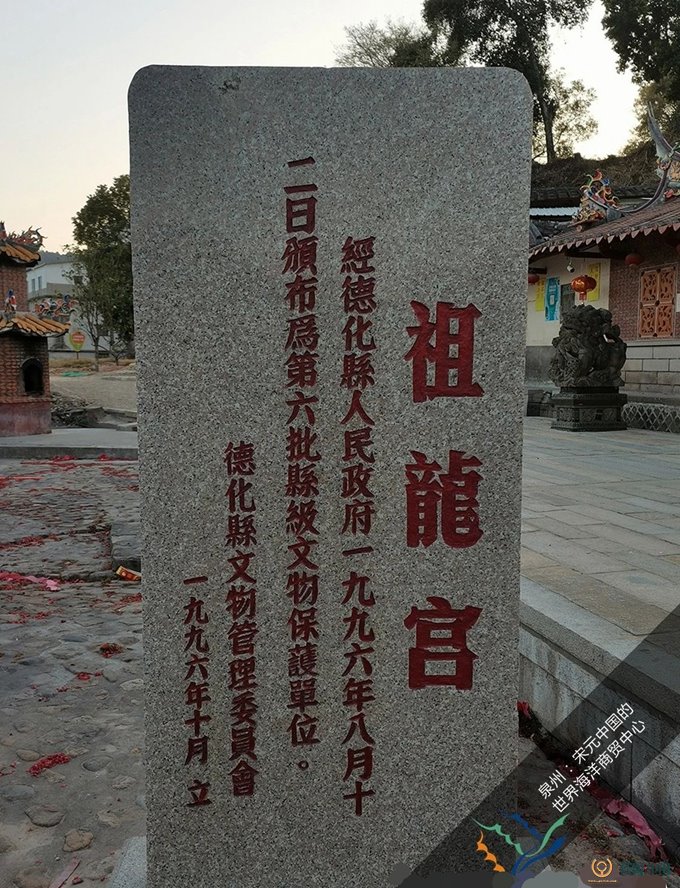

【祖龍宮保護碑】

1這就是祖龍宮廟的保護碑,碑刻上記載了祖龍宮廟的歷史沿革。

【祖龍宮廟】現在我們說說德化窯的行業崇拜神——窯神

林炳,相傳為北宋人,立志將小窯建成大窯,屢試屢敗,最終在夢中經過仙女指點,成功改進窯爐建造技術,建成大窯。并將建窯技術傳授四鄉,深得群眾愛戴。后遠走江西授藝,杳無音信,當地人為他建宮立像,尊稱為“窯坊公”,于每年農歷五月十六日誕辰紀念日,當地制瓷業者都在祖龍宮舉行隆重的祭祀儀式。值得一提的是,祭祀所用的供品不是美味佳肴,而是新做出來的陶瓷樣品,人們以此來紀念窯神的革新精神。這種祭祀方式在閩南眾多的廟宇中是獨一無二的。