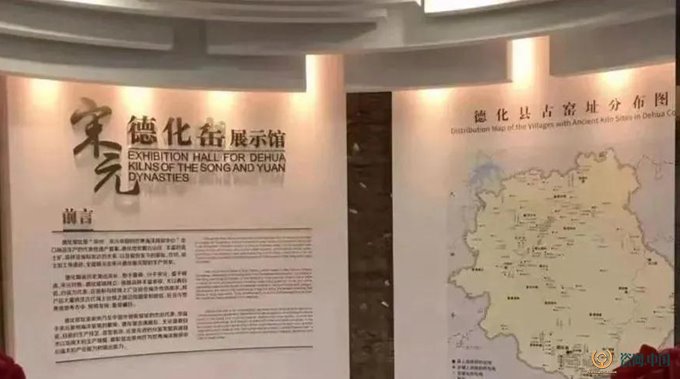

德化陶瓷歷史源遠流長,始于夏商,興于宋元,盛于明清。宋元時期,受益于泉州海洋貿易的繁榮,德化窯迅速崛起,境內窯場林立,產品大量銷往古代海上絲綢之路沿線國家和地區。德化窯址(屈斗宮窯址、尾林—內坂窯址)是“泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心”出口商品生產代表性遺產點。

無論是青白瓷、白瓷的生產技藝、造型裝飾,還是先進的分室龍窯筑造技術以及龐大的生產規模,都彰顯出泉州作為世界海洋商貿中心強大的產業能力和輸出能力。

千年瓷都,瓷通四海。

3700多年前,自第一片原始青瓷在德化縣三班鎮遼田尖山成功燒制,數千年來,德化窯火不熄,碓聲不絕,外銷不輟。

宋元時期,隨著海上絲綢之路的蓬勃發展,德化窯瓷器成為重要貿易商品銷往世界各地,并一度成為歐洲上流社會乃至皇家競相追逐、定制、仿制的奢侈品,是古代對外文化交流的重要載體。德化窯也成為外銷陶瓷的商品生產基地,被譽為“世界官窯”。

德化窯瓷通四海 “價值與黃金相等”

宋元時期是德化窯窯業發展的第一個黃金期,窯業水平高、規模大,產品日益精湛。德化窯瓷器品種豐富多樣,尤以青白瓷、白瓷為代表,在器型與紋飾上廣泛迎合海外市場需求,產品大量遠銷東亞、南亞、東南亞、西亞以及東非的許多國家和地區。

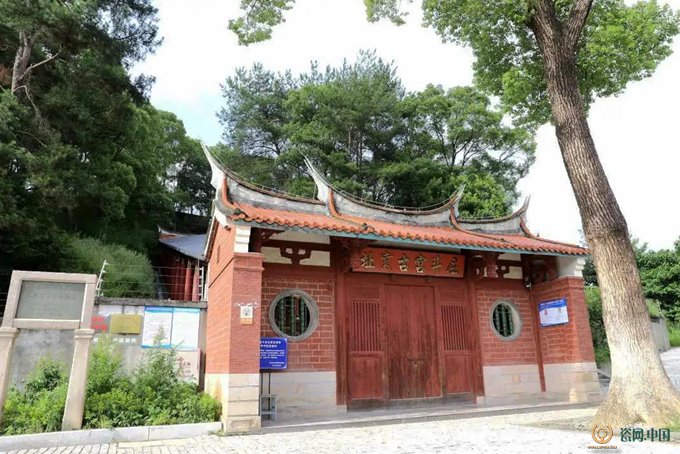

屈斗宮窯址

1932年,《國際貿易導報》上有文章稱:“宋末,荷蘭人由福建販運瓷器至歐洲,價值每與黃金相等,且有供不應求之勢”,文中“福建”指當時的泉州港,瓷器則主要來自德化。

與館藏瓷器一同鐫刻著海絲貿易盛況的,還有出水瓷:迄今發現的海上沉船中年代最早、船體最大、保存最完整的遠洋貿易商船“南海一號”出土的18萬件文物精品,德化瓷占了三分之一;1999年發掘的“泰興號”古沉船,打撈出水的35萬件都是德化瓷……

宋·青白釉刻劃花卉紋花口洗(“南海一號”出土)

一座橫跨四朝的窯爐遺址 填補德化窯古代窯業技術史缺環

據《德化縣文物志》記載,目前德化縣境內發現的古窯址多達239處,遍布德化18個鄉鎮。這些窯址星羅棋布地分布在德化各個鄉鎮,很多窯址規模大,延燒時間長,有的從宋元一直延續到明清時期。其中,宋元時期德化外銷瓷窯址——尾林—內坂窯址、屈斗宮窯址,則是典型代表。

尾林窯址

內坂窯生產作坊區

宋·青白釉復仰蓮紋瓶(尾林窯出土)

尾林窯考古發掘揭露的四座窯爐橫跨宋、元、明、清四個朝代,第一次較為完整地揭示德化窯從宋元時期的龍窯至明清時期的橫室階級窯的發展演變過程,為展示德化古代制瓷工藝技術提供了重要的實物材料。在一個窯址就能夠感受近千年陶瓷燒制的發展史,十分難得,為此,當地人為尾林窯取了一個詩意的名字——“一眼千年”。

尾林窯瓷土加工區

20世紀以來,德化開展了一系列古窯址調查與發掘。

1976年考古發掘的屈斗宮窯址,位于德化縣城龍潯鎮寶美村破寨山南坡上,東南面與祖龍宮窯相鄰。屈斗宮窯基的發現,證明自宋元以來,在德化尚存一種古老的“雞籠窯”窯爐類型,填補了德化窯爐發展歷史的一個空白,是研究中國古代南方窯爐技術體系最完整、最重要的考古資料之一。

屈斗宮窯址

建設窯址公園

讓千年瓷史可觸可感可見

千百年來,德化人民撮土為瓷,以瓷為業,生生不息,遂成瓷都。

2006年,德化瓷燒制技藝被國務院列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。2015年,聯合國教科文組織授予德化迄今全球唯一的“世界陶瓷之都”稱號。

近年來,為推進古窯址的保護利用與傳承發展,德化當地規劃建設德化窯遺址公園,以展示世界“官窯”的千年獨家記憶,讓千年瓷史成為一部可以觸摸的文明史記。