歷史并不如煙,不會一飄而過。任何重大的歷史事件,總會以這樣或者那樣的方式留下若隱若現的痕跡。吉州窯,作為一個在歷史上具有較大影響的古窯口,也同樣如此。

南宋 吉州玳瑁盞

吉州窯位于江西省吉安市境內,其主要窯口集中在吉安縣永和鎮,因此,又稱為永和窯。吉州窯創燒于晚唐,發展于五代、北宋,興盛于南宋,終燒于元中晚期,前后延燒時間達500余年。吉州窯效法百工,汲取了南北眾多窯口的特色,又獨具匠心,創燒了木葉天目、剪紙貼花等風格特異的全新品種,將陶瓷藝術與民俗風情自然完美地結合在一起。在兩宋時期追求和敬清寂、含蓄內斂的藝術氛圍中,開辟了一條奔放熱烈、紋飾絢爛、自然清新、瑰麗多變的新的陶瓷藝術路徑,成為唐宋時期獨具魅力的一朵藝術奇葩。本文主要就古籍文獻中對吉州窯的記載作一個整理和分析,以此盡可能地還原和接近吉州窯的歷史真相。

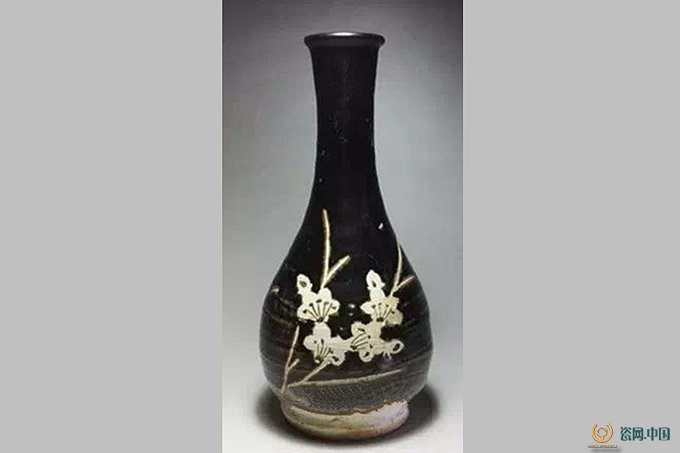

南宋 吉州剪紙貼花窯變盞

宋人周必正撰《輔順廟記》中說及:“皇朝景德(公元1004——1007年)中,瓷窯始置官吏,為永和鎮,秀民大家,陶埏者半之……窯焰竟日夜。”(《東昌志》卷二)這段記載說明在北宋早期,吉州窯就已經有了相當大的規模和影響。“瓷窯始置官吏”,“窯焰竟日夜”,設官吏管理當然并不能等同于官窯,但肯定是具備了較大的規模,產生了可觀的稅收。“秀民大家,陶埏者半之”,也說明吉州窯屬民窯性質,當地百姓是“耕且陶焉”!

《廬陵縣志》引《青原雜記》:“歐陽鐵雜著云:永和鎮舒翁、舒嬌,其器重仙佛,盛于乾道間,余見有元祐,崇寧者。”歐陽鐵是廬陵縣人,與北宋末年的歐陽詢是同族,和南宋宰相益國公周必大是好友。生活北宋末年與南宋早期,所以對于記載舒家窯的情況是當時當地人記當年的事,可信度比較高。也佐證了以捏塑、雕件出名的舒翁、舒嬌應該就生活在這個時期。

曾任吉州司戶的單(日韋)在南宋紹興元年(1131年)所撰的《清都觀記》中寫道:“(永和)鎮距城十有余里,瀕江帶山,聚不井落,鑿山火土,埏埴為器,貿易于四方,瓦礫塵埃,所在如是。”這說明至南宋初的紹興元年,吉州窯已經蔚然大觀。“貿易于四方”,吉州窯顯然已不再是地方的小窯口了。

從以上三段記載可以推論,吉州窯在北宋早期已成規模,瓷塑雕件盛行一時,至南宋早期其影響已擴散至全國各地,儼然一大窯場也!

南宋 吉州黑釉剪紙漏花梅枝長頸瓶

元代在中國的歷史上時間不長,只有短短的九十年,卻對中國的發展歷程產生了深遠而又巨大的影響。

元代是漢文化割裂、破碎最嚴重的年代,也是漢人社會地位最低的年代。元代的漢文化,只有流落于街頭世俗化了的元曲,自怨自嘆地訴說著文人的悲哀。然而,元代海禁大開,卻帶來了東西方貿易從未有過的興盛,也帶來了東西方文化從未有過的融合。這對陶瓷產業的發展,同樣帶來巨大的影響。吉州窯,也不例外。

元初,至元十五年(1278年)元王朝在景德鎮設立官辦機構管理瓷業,當時,景德鎮還隸屬浮梁縣管轄,故稱“浮梁瓷局”。浮梁瓷局統領全國制瓷業事務,是直接為皇室服務的機構,也是有史可查的最早的在地方上設立的官窯機構。至元十五年設立,距南宋小王朝滅亡還有一年,這充分說明元王朝對制瓷業的高度重視,這種重視與元王朝與海外的陶瓷貿易是分不開的。瓷局設立之后,創燒了樞府釉瓷、青花、釉里紅、藍釉、藍地白花、孔雀藍釉瓷器等,中國的制瓷業由此進入了一個新的時代。至正十二年(1352年)由于戰亂,浮梁瓷局基本結束了它的歷史使命。瓷局的運作時間長達70余年,在元代不長的執政歷史中,算是一個比較穩定的產業機構。

浮梁瓷局的設立,對吉州窯的影響我分析有正反兩個方面。正面的影響是,制瓷業得到官方的扶持,必然呈現整體蓬勃發展的態勢,吉州窯有了借船出海、壯大發展的良機。

負面的影響是,吉州地區大量的窯工流散到了景德鎮,使景德鎮呈現“匠從八方來,器成天下走”的局面,因而削弱了吉州窯發展的后勁。

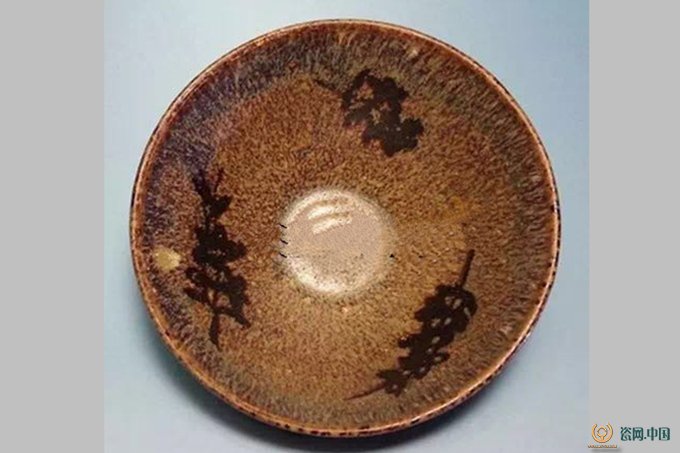

南宋 吉州木葉盞

元人對吉州窯也有一些零散的記錄:

元人吳澄在其文集中寫道:“今東昌(即吉州)鄭氏以善陶名。數百里間,凡民用之器,官之禮器咸資焉……”這說明元初吉州窯仍有相當規模。(吳澄《吳文正集》(四庫全書本)卷二十七《贈陶人鄭氏序》)

元末鐘彥祥編《東昌志》之序云:“永和名東昌,地舊屬泰和。宋元豐間,割屬廬陵。遂以泰和為西昌,永和為東昌,東昌之名肇于此。……至五代時,民聚其地,耕且陶焉,由是井落圩市,祠廟寺觀始創。周顯德初,謂之高唐鄉臨江里磁窯團,有團軍將主之。以宋寢盛。景德中為鎮市置監鎮司掌瓷窯煙火公事,辟坊巷六街三市。時海宇清寧,附而居者至數千家,民物繁庶,舟車輻輳……實西南之都會也。”

這些文字主要是通過元人的筆墨對吉州窯歷史進行了敘述。一是證實了吉州窯在五代后周顯德初年燒造瓷器的歷史,并有“磁窯團”之稱謂,有“團軍將主之”。二是證實了在北宋初期,景德中吉州窯已規模盛大,吉州窯所在地永和鎮也人煙稠密,“實西南之都會也”。至于元時吉州窯的狀況如何,文字記載卻是不勝了了。不過,元墓中的出土吉州窯器物和紀年器物卻可從另一個方面佐證吉州窯在元代的發展。

南宋 吉州寫意彩繪小蓋罐

明清時期對吉州窯的記述相對較多,時代愈近留存下來的文獻就愈多。但是,遍查明清關于吉州窯的記載,重復雷同的內容據多,現擇其要者,摘錄部分如下。

最具權威的記載:曹昭《格古要論》(天順刊本)卷七《古窯器論.吉州窯(后增)》“吉州窯,出今吉安府廬陵縣永和鎮。其色與紫定器相類,體厚而質粗,不甚值錢。宋時有五窯,書公燒者最佳。有白色,有紫色,花瓶大者數兩,小者有花,又有碎器最佳。相傳宋文丞相過此窯,變成玉,遂不燒焉。今其窯尚有遺跡在人家,永樂中,或掘有玉杯、盞之類,理或然也,自元至今猶然。”

《格古要論》是明代存世最早的一部論述文物概述、名玩優劣、作偽手法和真偽鑒別的文物鑒賞專著。該書成書于明朝洪武二十年。在明景泰七年至天順三年間(1456~1459),由王佐作了增補。王佐字功載,號竹齋,江西吉水人。這也是緣分吧。作為吉州窯故鄉人的王佐在增補中自然對吉州窯的敘述潤色了不少。《格古要論》在古玩鑒別上具有一定的權威性,其中的許多觀點受到后人推崇。其對吉州的論述,也在后人的有關評述中一再被重復和演繹。

南宋 吉州寫意彩繪小蓋罐

曹昭在《格古要論》中對吉州窯的論述雖然僅一百三十多字,但內容非常豐富。其從古玩專業的角度對吉州窯的論述,也有別于文人墨客的即興之作,因而,可信度比較高。我理解至少有以下幾個要點:

一是吉州窯的醬色釉瓷器,與紫定相似,但因為胎質粗糙,不太值錢。

二是吉州窯已形成品牌窯口,其中有五個窯口最出名,書公窯的最好。(書公當為舒公之筆誤)

三是吉州窯的釉色多樣,制作的花瓶比較大,且比較值錢。

四是器形小的有花紋裝飾,可能就是指各種吉州窯的盞類。

五是第一次在文獻記錄中提到了“碎器”,大概就是我們現在常常提及的白吉州。而且“碎器”最佳,應是吉州窯的精品。

六是吉州窯的衰落與文天祥確實有關。

七是明永樂年間對窯址有過發掘和出土。說明至少在明永樂年間吉州永和窯已經停燒。至于吉州窯系的臨江窯等是否仍在燒造,另當別論。

可以說,《格古要論》中對吉州窯比較詳細的記載和論述,進一步奠定了吉州窯在中國古窯口中的地位。

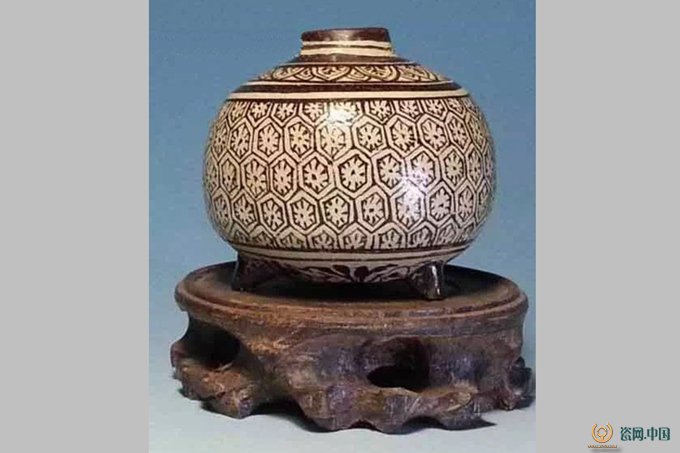

南宋后期 吉州彩繪織錦紋三足茶末入

再看一段文采飛揚的:明末清初的思想家和科學家方以智在《游永和記》中描寫永和道:“因窯立鎮,置監主云,估商帆集,萬煙駢填。”歷史上物以文傳,往往靠的就是這種文采飛揚的渲染,而不是客觀細致的描述。

抄錄前人記載但有所發揮的:清唐秉鈞《文房肆考》載:“宋時江西窯器出吉安屬廬陵縣永和市……宋時有五窯、舒翁工為玩具,燒者最佳,翁之女號舒嬌,尤善。”宋時吉州窯最有名的窯口就有五窯之說。我們在出土的宋吉州窯綠釉枕等器物的底部,常常可以看到“舒家記”、“陳家號記”、“元祖郭家大枕記號”、“謝”等印章字體,說明吉州窯在宋代已經注重品牌意識,以家族為生產單位創立自己的記號品牌,行銷全國各地。其中,舒家窯影響較大,且在多處有歷史記載,當為五窯之首。清代唐秉鈞的這段文字,第一次提到舒翁的女兒舒嬌,也是有關吉州窯文字記載中,唯一提到窯場的具體人名,或許我們可以認為,舒嬌就是當時具有廣泛影響的一個陶瓷名家。以至于現在將一些比較精致的吉州窯捏塑玩具、仙佛塑像都冠以舒嬌瓷,雖然有些牽強,但也不無道理。

最有價值的創新:《景德鎮陶錄》載 “碎器,仿于元,即宋之吉州分窯。”《景德鎮陶錄》由清景德鎮人氏藍浦原著,弟子不斷補充,于嘉慶二十年(1815年)由異經堂刻印刷出版。這本書是關于陶瓷的史志類的綜合性書籍,又由師徒補充, 所以,資料和論述比較翔實可靠。清代晚期即已翻譯成法語、日語等,流傳于世界各地。書中關于吉州窯雖然只有一句:“碎器,仿于元,即宋之吉州分窯”,但卻極為重要。鑒于該書的嚴謹性和權威性,我們有理由相信,書中關于“碎器”的定論肯定有其考證的依據。

“碎器”是不是現在我們通常說的“白吉州”,可能還需要進一步論證。現在市場上比較約定俗成地認為是“白吉州”的一類器物,如斛瓶、輔首盤口瓶、月影梅枝粉盒、小荷葉蓋罐等,器形多仿金銀器,形制規整,釉光瑩亮,開片細密,帶有官氣,品極比較高,確是高檔的器物。但看其胎質,卻往往比較粉嫩,顏色偏黃,手感偏輕,與典型的吉州窯胎質還是有明顯的差別。吉州窯的“碎器”究竟是什么器物,目前還缺乏權威的論證。

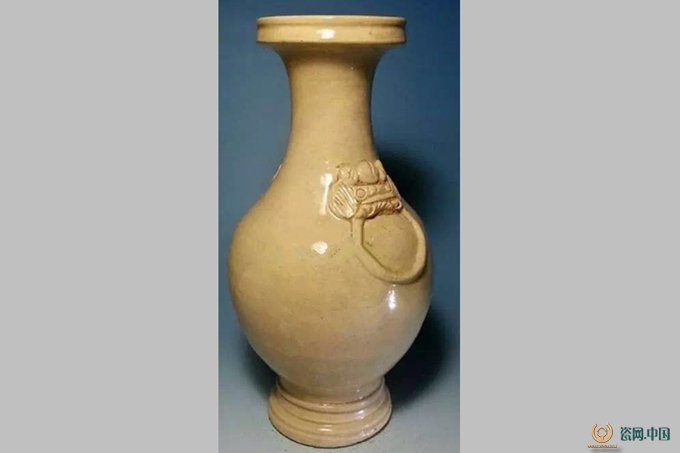

元 吉州白釉鋪首盤口瓶

家譜、族譜等往往是史料的有益補充:永和鎮《窯嶺曾氏族譜》(清宣統三年本)載:“永和東昌自唐宋末稱勝地,而尤莫勝于宋,宋置大鎮陶填于此市,有官司綱紀稅務。”《重修永和古佛堂記》稱:“永和之盛著于宋……大發于崇寧、紹興、寶祐之間。”等等,等等,不一而足。這些文字,從另一角度佐證了吉州窯的興盛和發展,也展現了吉州窯在當時歷史條件下的廣泛影響。