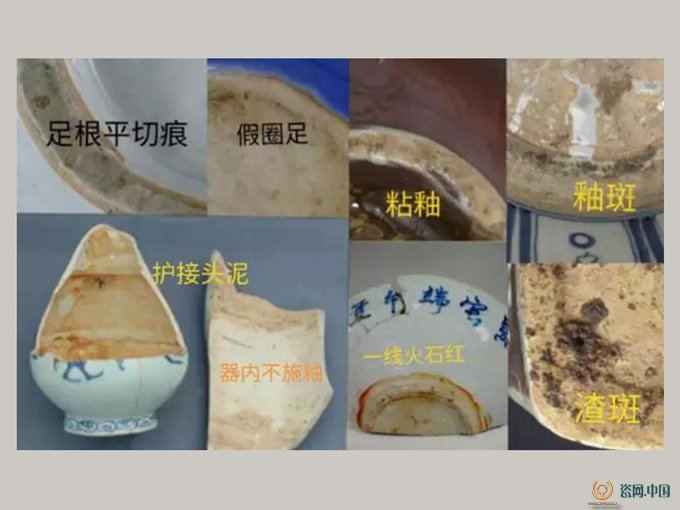

器內部及底部表面特征圖例

2、成型工藝及胎飾技術

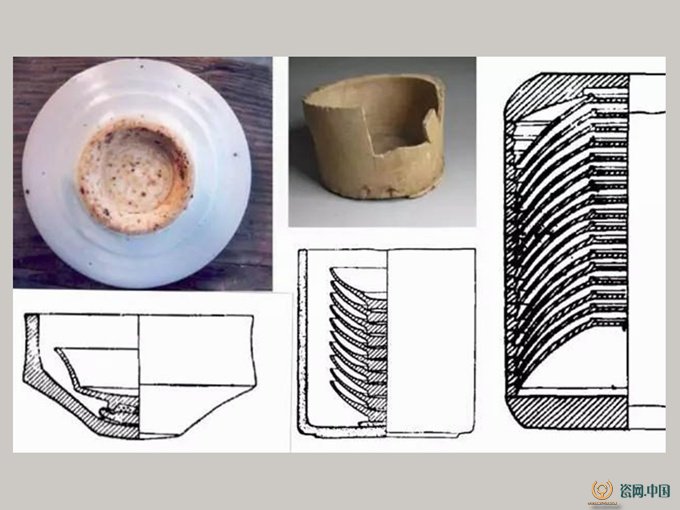

①元代瓷器的主要采用的是印坯工藝(模制),即先用瓷土燒制好種模,然后將大致拉坯制好的器型放于模內,用手按壓于模范上(即印坯),再將分段(大件器物如罐類胎體多數是四段三接,瓶類胎體多數是五段四接)制好的泥坯粘合在一起。器物外部比較平整光潔,內部則留有較明顯的泥漿擠壓的粘結痕跡,呈粗細不勻的滾圓狀叫“護接頭泥”。瓶口內下部可觸摸到扎手的痕跡;而在高足杯的底部,由于濕胎相接,留有泥團。

玉壺春瓶成型模擬圖(采自黃云鵬、黃濱《元代景德鎮青花瓷的燒制工藝》)

底足的處理上,一般是采用先粘合平底,然后挖足,挖足有深有淺,圈足分寬矮和深高(如象耳瓶)兩種。寬足平底的切削,一般是由外向內逆時針運行,中心收刀,故往往留下螺旋痕和收刀痕。外圈底,常在底足足端外墻斜削一刀,圈足多不甚整,底部多有旋痕,并在中心往往呈有乳釘狀突起。

②胎飾技藝主要有刻、劃、印、貼、堆、鏤、繪等多種方法(詳見青花和釉里紅瓷部分),并善于綜合運用這些裝飾技法。

3、裝燒工藝及窯爐燒成技術

①根據近年來的考古調查得知,景德鎮元代瓷窯遺址主要有珠山、湖田、市區落馬橋、戴家弄、觀音閣、中渡口、曾家弄、塘下、銀坑塢、瑤里、麗陽、厲堯等處。從這些窯址遺存來看,景德鎮元代瓷器燒造的窯爐形制主要有馬蹄窯、龍窯和葫蘆窯。其中龍窯的使用較為普遍,為該時期瓷業的發展發揮了重要作用,后期開始使用的“分室龍窯”(即葫蘆窯)也是在其基礎上演進的(參見《湖田窯》篇)。龍窯在熱利用方面比北方的饅頭窯技高一籌,它有效的利用了煙氣熱量和產品帶走的熱量,使廢氣熱損降到極小,并將燒成溫度提高到1300度左右;具有升溫快,降溫也快,可速燒,還可維持還原氣氛等優點;又由于以松柴為燃料(故當地俗稱柴窯),火焰長而灰分少,且不含硫黃或者含量極少,對于白瓷、青花瓷、顏色釉瓷等傳統瓷的釉面呈色效果良好,適合多品種生產的條件。代表了中國傳統制瓷窯爐營造技藝的最高水平。瓷器是土與火的藝術,清代督陶官唐英也說:“瓷器之成,窯火是賴“,由此可見,元代景德鎮的窯爐技術是決定元瓷品質的關鍵因素之一。

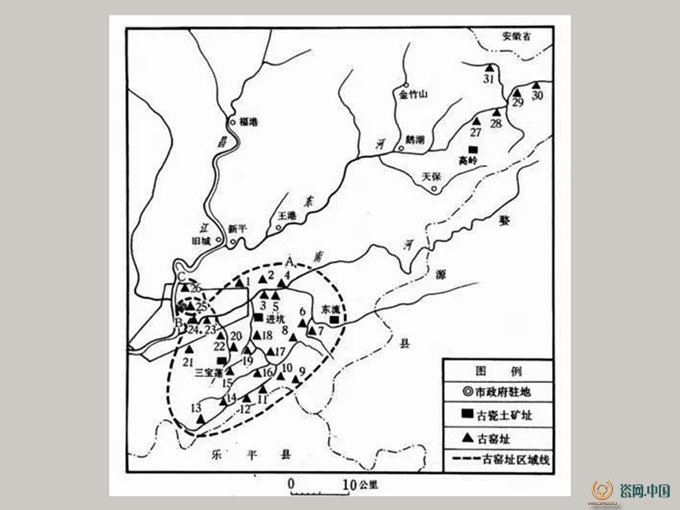

景德鎮窯遺址分布示意圖

1.黃泥頭2.白虎灣3.塘下4.湘湖5.盈田6.靈安7.鳳凰嘴8.靈珠9.柳家灣10.壽安11.南市街12.朱溪13.豐旺14.寧村15.大屋下16.西溪17.涼傘樹下18.月山下19.富坑20.外小里21.銀坑塢22.楊梅亭23.湖田24.中華南路25.珠山26.董家塢27.南泊28.瑤南29.瑤里30.內瑤31.長明 A.五代、兩宋時期的中心區域B.元代的中心區域C.明、清時期的中心區域(引自權奎山《試論南方古代名窯中心區域移動》,《考古學集刊》第11集,中國大百科全書出版社1997年版)

龍窯遺址及龍窯構造示意圖(采自《昆明都市時報》)

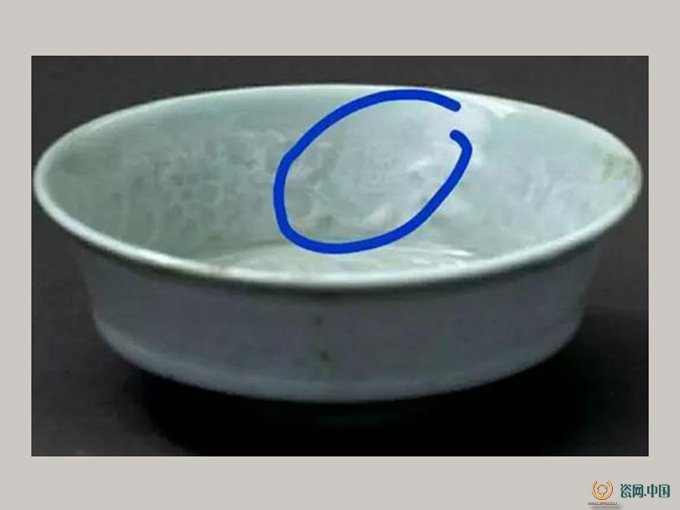

②元代采用用匣缽裝燒瓷器,遺址中發現有兩種匣缽:一是漏斗式匣,底不甚平,都必須在匣底鋪一層墊渣。此墊渣是用早稻谷殼灰拌深醬色(含鐵、錳較高)的匣土渣或高嶺土渣,用瓷質圓形“拍子”拍打平整后裝坯的。有的直接置于墊渣之上,“底空處以沙實之”,如大盤底內用此墊渣填滿,頂住底板,使在燒成時底不下沉。所以,器足端和底部多有粘渣痕。還有的“一泥餅托一器,底空處以沙實之”,即用匣泥餅墊燒,遺址中的墊餅較宋代的大且薄,匣裝的是碗、盤、碟等,多為圓器,均一匣裝一器;另一是直桶形平底匣,底較平,匣裝的是瓶、罐、觚、壺等,多為琢器,有的一匣裝一器,有的一匣裝一大件,下部插裝小件,有的一匣內滿裝相同或相似的多器,以提高裝燒密度和節省燒窯成本為目的。不同規格的產品選擇大小適合的匣缽裝燒。

根據制品不同等級選用不同方法:卵白釉樞府瓷、青花瓷等高級品種都是采用一匣裝一器仰燒法,青白瓷圓器采用支圈覆燒法,民用粗瓷側用澀圈疊燒法; 此裝燒法會給器底帶來以下特征,器底足均有粘渣或渣痕,又因胎體在裝匣之前,必須將足端上的釉用刀(竹、鐵質刀均可)刮去,景德鎮俗稱“取釉”,使圈足留下了工人操作時迅速、干脆利索的刀痕。

左上圖為瓷質圓形拍子 中上圖為直桶形平底匣

下圖及右圖為裝燒法示意圖

三、元代景德鎮窯瓷器的主要品類

1、傳統單色釉瓷器

①元青白瓷:詳見本刊《浮梁倩影—宋元湖田窯概述》一文

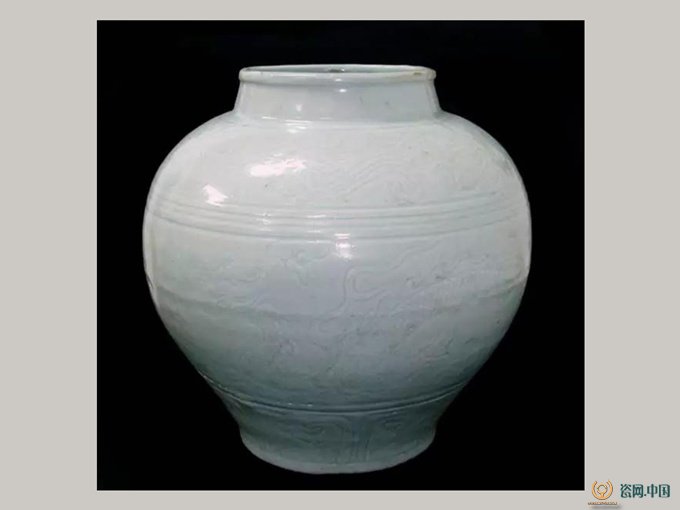

②元卵白釉瓷:目前考古發現元代景德鎮的燒造卵白釉瓷的地點大致有兩處,湖田窯窯址和市區中華南路窯址。部分高質量的卵白釉瓷屬樞密院定燒瓷器,故又稱“樞府窯器”或“樞府瓷“,史料記載,元代樞密院對其定燒的專供瓷把關嚴、檔次要求較高。但它又有別于景德鎮的明清官窯,明清官窯所燒產品專供皇帝使用,而元代樞密院定燒產品屬部門需求行為,其余大量瓷器可對民間銷售。從已發現的卵白釉瓷器得知,卵白釉瓷在十四世紀初已經燒造,元代盛燒不衰,一直延燒到明代早朝,并為明代永樂甜白釉的發展奠定了基礎。

元 卵白釉螭耳銜環瓶 安徽桐城元代窖藏出土

元卵白釉三供器 廣東藏家收藏

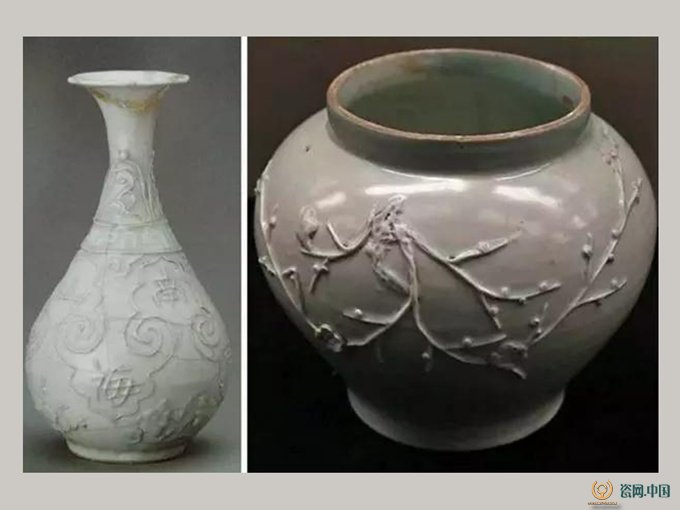

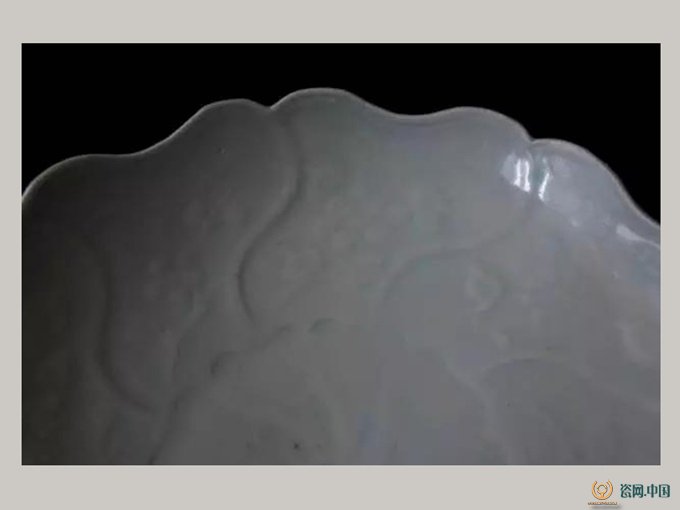

卵白釉瓷為石灰堿釉,胎質灰白細潤,釉層厚潤,乳濁失透,無開片。釉色均勻,色似鵝卵。早期釉色接近青白瓷白中閃青灰,中后期釉色乳白失透(優質卵白釉瓷瑩潤如羊脂美玉,在湖藍朦朧中,閃玉石般淡雅乳光),無影青釉的玻璃光,胎質敦厚。造型規整,以小件器居多,碗、盤和高足杯多見,其中以折腰碗最具特色,也有大罐、爐、壺、碟、瓶等,大都為小圈足,足壁厚,削足規整。底足均為露胎。紋飾以印花為主,也見貼花和堆塑裝飾,少有宋代的陰刻細劃裝飾(因釉失透難顯),印花常見有龍紋、荔枝紋、蘆雁紋、菊紋等。字款除了有“樞府”字樣,亦有印有“太禧”或“福祿“、“真福”等。

左圖 元卵白釉貼花串珠紋玉壺春瓶 首都博物館藏

右圖元卵白釉貼花月下影梅紋罐 天津市藝木博物館藏

左圖 元卵白釉印花荔枝紋高足杯 高安市博物館藏

右圖 元卵白釉印花云龍紋撇口高足杯 上海博物館藏

卵白釉印花紋樞府款折腰碗 歙縣博物館藏

卵白釉印花紋樞府款盤 歙縣博物館藏

秋水堂舊藏元卵白樞府釉刻穿花鳳海水龍紋罐

秋水堂藏元卵白樞府釉印紋分格花風卷荷葉型盤

③高溫顏色釉瓷:高溫鈷藍釉和銅紅釉瓷器是元代景德鎮的又一新創品種,它們是明代霽藍釉霽紅釉的前身。元代藍釉器色澤濃艷明麗,給人以靜穆幽謐的美感。器型主要有梅瓶、匜、盤、高足杯、爵、折腰碗、壺等。

左上圖元藍釉描金爵1987年杭州市朝暉路元代窖藏出土 杭州市歷史博物館藏

中上圖 臺北故宮藏元藍釉白龍菱口大盤伊朗國家博物館藏

右上圖 元藍釉把杯 臺北故宮藏

左下圖 元藍釉白龍紋盤 故宮藏

右下圖 元麒麟飛鳳藍釉白花菱口大盤 托普卡帕皇宮藏

元代藍釉器的裝飾方法有三種:一是藍地白花,是在坯體上先堆塑或刻劃好紋樣,然后在紋樣上罩一層透明釉,其余的地方施藍釉,在高溫下一次燒成,藍白對比鮮明,有相互襯托,具有強烈的裝飾效果;二是藍釉描金,先燒成高溫藍釉后再在其上描金彩紋飾,再經低溫二次烘烤而成,由于藍釉上金彩附著力低,出土器物容易出現脫落現象,因此傳世藍釉金彩器顯得十分珍貴;三是藍釉釉下印花裝飾,為宋元時期景德鎮瓷器使用最多的裝飾方法之一。紋飾常見有云龍紋、飛鳳紋、海馬紋、麒麟、鴻雁、折枝梅、菊紋和纏枝蓮紋等。

元藍釉金彩月影梅杯 1964年河北保定出土

左圖 元藍釉堆塑螭龍膽瓶 1998年安徽繁昌縣新港街道元代窖藏出土

右圖 元藍釉白龍梅瓶 揚州博物館藏

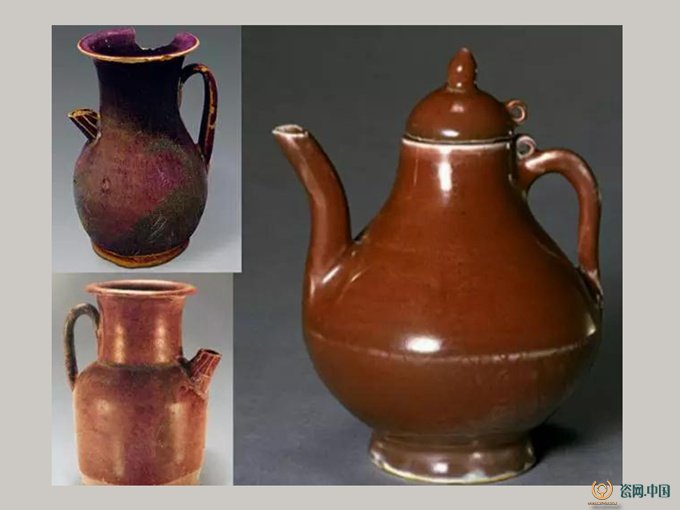

高溫銅紅釉瓷器始見于唐代長沙窯和邛窯,學界有一說認為宋元的紅釉瓷是承長沙窯而來的。又一說認為元代景德鎮銅紅釉是在南北瓷業大融合的背景下再次被創燒出來的。元代高溫紅釉器是初創階段的產品,大都發色不夠鮮艷,或深黯或灰紅色,裝飾常見釉下暗刻劃花和模印花紋。因其燒制難度較藍釉大,傳世和出土的紅釉器亦較藍釉器少。元代高溫紅釉器的誕生在顏色釉發展史上,具有里程碑的意義。元末明初還開始出現了內外施不同色釉高低溫二次燒成的工藝,這種“二色釉”裝飾具有獨特的時代風貌,也標志著景德鎮對呈色劑的應用技術趨于成熟。

左上圖長沙窯銅紅釉執壺 長沙市考古研究所藏

左下圖 長沙窯銅紅釉執壺 《長沙窯》圖錄

右圖 元紅釉梨形壺 故宮藏