江建新:景德鎮窯業遺存的考察與研究〈一〉

第一章 南河流域古瓷窯址

景德鎮位于江西省東北部,北與安徽祁門接壤,東接婺源,南鄰萬年,西連波陽。處于中低山區丘陵地帶,東北稍高,西南較低,東北西部多山,群峰林立;東南部丘陵、平原連綿起伏。境內山脈屬黃山余脈,高峰多集中在東部山區和北部、西部地段。而到西南則向下傾斜,高度為海拔10米左右,境內山林茂密,植物十分豐富,森林覆蓋率達51.5%,氣侯溫和濕潤,年降雨量1600-1800mm。昌江為境內主要河流,自東北向西南貫穿全市,市境流長115公里。北河為昌江上游大支流,主流自東北向西南曲折回旋至五一橋,匯陳田諸水而南下倒湖入市境,自此始名昌江。昌江流經船芳里,迂回至楊村,于右岸接納小北港水,而后過峙灘至明溪,于右岸納建溪港水,又下行至舊城,匯東河水。祁門至舊城間河寬一般至150米以內,流經古老變質巖區,水淺多灘。舊城以下觀音閣至景德鎮市區西瓜洲,河床均被瓷器碎片與窯具復蓋,舉世罕見。在三閭廟南側,西河匯入昌江,經市區南約4千余米,在韭菜園于東岸納南河水,繼而河道折向南流,至凰崗后入鄱陽湖,通長江。昌江上游地區群山高聳,森林茂密,中游地帶多小平原,進入波陽縣境后,北西開闊,為濱湖水網區。景德鎮座落于昌江中段東岸,處于東河、南河、西河的交匯之間,其主要支流東河上游的高嶺和東埠村是高嶺土的產區和水運碼頭,元明時期高嶺土源源不斷地通過這條河運往景德鎮,而該河源頭繞河一帶出產的釉果,也是通過這條河流運往景德鎮的。其另一支流南河(小南河)一帶森林植被茂密,上游一帶亦出產瓷土,宋代這里出產的瓷土和三寶蓬出產的瓷土都是通過該河運往景德鎮。昌江上游祁門,下游的星子縣也出產瓷土,明后期和清代景德鎮制瓷的瓷土都是通過昌江運往景德鎮,而景德鎮燒造的瓷器則又是通過昌江入鄱陽湖,進長江運往國內外的,昌江河是景德鎮窯業賴于生存和發展的自然條件之一。

南河位于景德鎮市南部,昌江東岸,又稱歷降水,全長76公里,流域面積566平方公里。源出婺源縣西北五谷尖之南麓,婺源境內河道彎曲,坡陡水急,流經湘湖街,于界首樟樹亭入景德鎮境內,會歷水為南河。南河曲折流向西南,經塘下至黃泥頭納柳家灣水。南河又下行21公里經湖田村至景德鎮南郊小港嘴東岸入昌江。以下介紹的窯址,均分布于南河附近,多依山傍水。

第一節 湘湖窯址

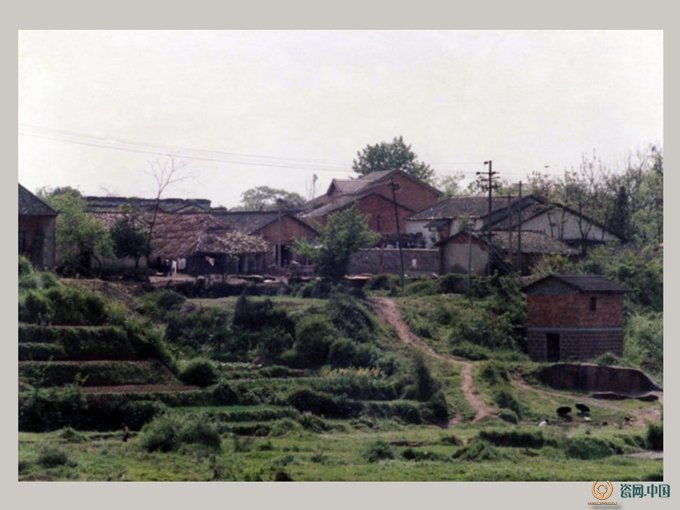

湘湖古瓷窯址位于景德鎮市東15公里湘湖鄉湘湖街村,南側臨南河,北接景婺公路,四周環山,為一山間小平原。歷史上這里經濟文化發達,風景優美,為《浮梁縣志》載“湘湖八景”之地。在村周圍數公里散見有大量窯具、瓷片,可見歷史上這里窯業興旺。經初步調查,該窯址的遺存集中分布在5處,即內傍塢、窯前山、橋頭、欄窯山、牛欄頭。

內傍塢在村北300米處,遺存有三處。其中一處遺存物由東向西倚山坡堆積,遺物有:五代灰胎青釉瓷,白胎白釉瓷碗、盤殘器;另外二處遺存遺物由南向北倚山坡堆積,遺物為灰胎青釉,白胎白釉瓷和影青瓷碗、盤殘器。三處遺存的堆積面約2500平方米。窯前山在村北約450米處,遺物由東向西依山坡堆積,東西長50米,南北長35米,山坡下古瓷片甚多,瓷片主要是五代灰胎青釉和白胎釉瓷殘器。橋頭在村東南側,遺存東西長約50米,南北長約45米,堆積厚度約0.5-0.7米,瓷片為五代灰胎青釉和白胎白釉瓷殘器。欄窯山在村南折西,遺存面積約400平方米,其出土瓷片有的釉色均勻潔凈,胎骨細膩潔白,稱為“粉定”器。其它以灰白色、水綠色厚胎瓷片為多,亦有少量劃蓮荷,牡丹辨紋影青瓷片,均為宋代遺物。牛欄頭在村東側,遺存南距南河100米,面積達1300平方米,瓷片有灰胎青釉,白胎白釉瓷和影青瓷殘片。

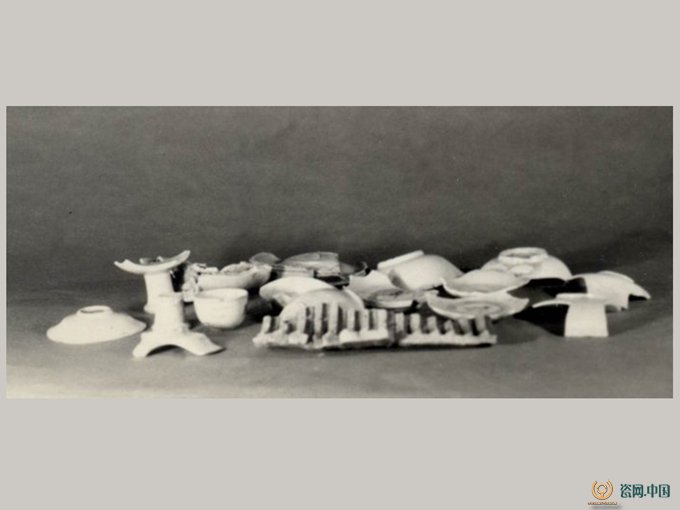

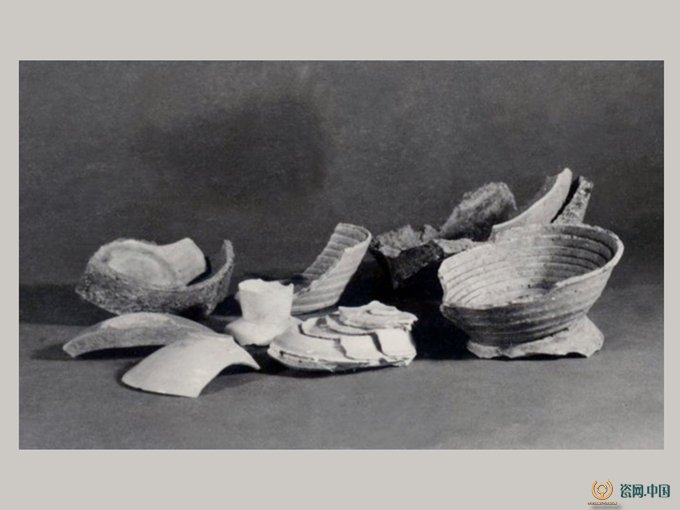

該窯址出土的器物主要有:(1)五代灰胎青釉大圈足碗,白胎白釉大圈足碗,二種碗的型制相同,為撇口、鼓腹、大圈足、器型規整,碗底心均有支燒痕跡,青瓷胎質細膩,釉色光澤明亮,白瓷胎骨潔白純細,釉白純正。(2)北宋影青高圈足碗,口撇、弧壁、足高而直,胎骨細密堅致,釉色白中泛青,潤澤透明,紋飾為劃花牡丹。(3)北宋影青花口折腰盤,無紋飾。(4)北宋影青雙系直口罐,無紋飾,澀底無釉,底有支釘燒痕。

目前內傍塢遺存部分被擾亂,窯前山、橋頭、牛欄頭、欄窯山遺存亦有不同程度的破壞。

目前尚未發現窯爐遺存。從出土窯具和器物分析,其裝燒形式:五代為支釘迭燒,宋代為一器一匣仰燒和支圈復燒。宋代遺存基本倚山坡堆積,從堆積狀況來看,當時可能采用龍窯燒制瓷器。

該窯址集中反映了景德鎮五代、北宋、南宋三個時期制瓷技術與燒造過程,是一個較有影響的窯場。清·藍浦《景德鎮陶錄》載:“鎮東南二十里外有湘湖市,宋時亦陶土埏埴,其體亦薄,有米色粉青二色。蔣記云,器雅而澤,在當時不足珍,然唐公陶成紀事側曰:廠仿米色、粉青宋釉二種得于湘湖,故窯款色蓋其地。村市尚寥落有存,窯址自明已圮”,該窯址與文獻記載基本一致,清·唐英在《陶成紀事碑記》謂:“仿米色宋釉,系從景德鎮東二十里外地名湘湖,有故宋窯址覓得瓦碟,因仿其色澤款式,粉青色宋釉其款式色澤同米色宋釉一處覓得”。③說明它對景德鎮明、清時期制瓷技術產生過一定影響。1953年陳萬里曾來這里調查,他認為這里燒制的瓷器與白虎灣窯的瓷器相近,其制瓷的瓷土可能出自附近。

第二節 盈田窯址

盈田窯址位于景德鎮市東14公里湘湖鄉盈田村附近,這里背山近水,北臨南河,東西與湘湖和塘下窯址毗鄰,周圍有14處窯業遺存,分布在盈田及附近的山坡下和花兒灘三個自然村。

盈田村有二處窯業遺存:一在村南約750米大山塢口;另一在村東南350米蛇家塢口。大山塢口堆積在山坡下,東西長約125米,南北長約25米。采集的瓷片標本均為影青瓷,產品主要是碗類,器型特征為圈足或假圈足,撇口或唇口,弧壁,有的內壁有簡單的篦紋。蛇家塢口遺存北臨南河,堆積面積10400平方米,部分遺存被破壞,采集的瓷片標本均為影青瓷,產品為大、小碗,器型與大山塢口的相似,兩處遺存中出土的瓷片,胎質均細膩潔白,釉層薄而透明,多閃黃或泛白。

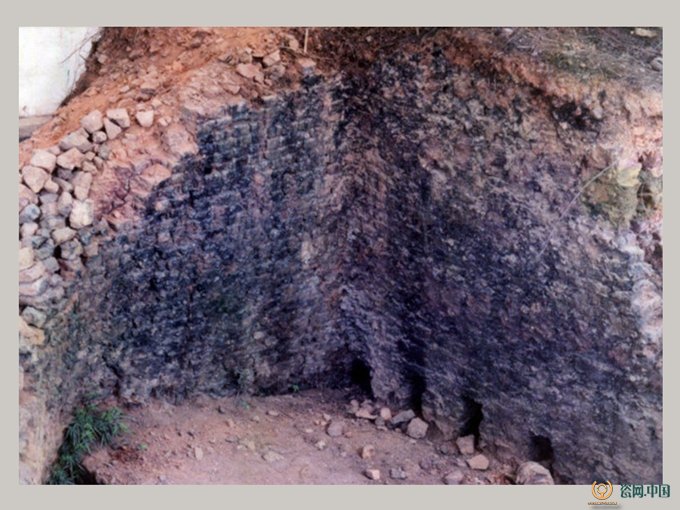

山腳下村在盈田村南約1公里,附近窯業遺存有6處,即村內2處,口坑塢1處,鳳凰山3處,村內的2處分別在村西側,相距約150米,堆積面積分別為2000平方米和700平方米,采集的瓷片標本為影青瓷,產品為碗、壺二類。器型特征:碗為假圈足撇口弧壁;壺為雙系或瓜棱式。口坑塢在村南側,西北距南河約650米,遺物由北向南倚山坡堆積,面積約700平方米,采集的標本有:高圈足大碗、瓜棱式壺、雙系壺等殘器,其中壺類為多,均為影青瓷。鳳凰山在村西南,西北距南河350米,相距幾十米有3處遺存,堆積面積分別為800平方米,3700平方米和1萬平方米,均保存較為完好,從采集的瓷片來看,均為影青瓷,產品主要為大、小碗和壺類,器物特征與山腳下村內遺存中的遺物相似,其瓷片胎釉和盈田村遺存中的相似。2006年6-8月,江西省文物考古研究所、浮梁縣博物館為配合高速公路建設對鳳凰山西北一處窯址進行了考古發掘,發掘面積658平方米,揭示龍窯遺跡一處和手工作坊遺跡一間,出土了一批青釉、醬釉瓷,青白釉瓷器和窯具標本,其中青白釉占出土物的絕大部分.龍窯遺跡,整體呈長方形,窯尾在山腰,窯頭山腳,有窯前工作室、火門、火膛、窯床、窯尾出煙室、窯尾擋土墻等幾部分組成。窯墻采用磚坯和圓筒狀匣缽混砌而成。窯整體水平長21、寬0.4-5、殘高0-1.35米。窯前工作室在窯的前方,大致呈方形。火門在火膛與窯前工作室之間,呈外“八”字形,門寬0.5-0.7、高0.8米。火膛在窯床的前部,呈半圓形,最長0.9、最寬2.4、最深1.5米。窯床呈長條形,斜長15.75、水平長14.6、寬2.25-2.5、殘高0.15-0.7米。窯床底的坡度不一樣,前段長約3.25米部分較平,坡度僅為2度; 中段長約3米,坡度略陡,坡度為16度;后段陡,長約9.5米,坡度為23度。窯后壁采用磚坯和圓筒形匣缽砌筑,窯后壁不見排煙孔,在窯尾近后壁中部有一半圓形坑下凹,可能是排煙室底部。作坊遺跡呈不規則的長方形,由兩條匣缽墻組成。出土的醬釉瓷器和青釉瓷器均為執壺,青白釉瓷器有執壺、花澆、缽、碗、碟等,窯具有筒形、漏斗形匣缽和窯撐等。其中以青白釉執壺器型最為豐富,有瓜棱腹執壺、長頸喇叭執壺、短頸盤口執壺多型,有一種壺流下部塑貼蝴蝶結的執壺,與景德鎮陶瓷館藏治平二年(1065年)舒氏墓和江西瑞昌景祐二年(1035年)墓6出土執壺相同,湖田窯也有此類執壺出土發掘者論為,該處窯址是一座北宋中晚期以燒造青白釉執壺為主的專業性較強的綜合性窯場,為研究景德鎮宋代陶瓷工藝以及宋代手工業和區域經濟發展史,提供了非常重要的考古資料。

花兒灘在盈田村西南約500米,附近窯業遺存有8處,分別在倒須塢,獅子山、鳳凰山和村內,總面積達6000平方米,村內南側的一處遺存較大,堆積的瓷片有青瓷,白瓷和影青瓷,其它遺存中均是清一色的影青瓷。從采集的器物殘片來看,青瓷和白瓷的器物為碗、盤,兩種瓷的器物造形一致,器底心均有支燒痕跡,屬同時期的產品。青瓷胎體較厚,胎為灰色,質地粗糙,有氣孔,釉色呈灰青。白瓷胎體略薄,胎質純白細膩,釉面光潔純白。影青瓷的產品為碗、盤、壺等,其中以壺較精細,尤以瓜棱式壺最佳,胎質細膩,釉色青白透明,器身較之其它窯址中的壺類更為細巧,造形秀麗。

綜上所述,盈田古瓷窯遺址除花兒灘村南側遺存中有青瓷和白瓷外,其它均為影青瓷。影青瓷的胎釉質地基本相似,器物造型除大小各異外,亦無多大差異,可以確認為同一時期的產品。該窯址最早興燒于五代,終燒于北宋。五代時期燒造規模較小,大規模的燒造在北宋時期,該窯址的影青瓷較湖田窯的遜色,未發現優質的影青瓷,北宋后期該窯場逐漸衰落。

第三節 塘下窯址

塘下瓷窯址位于景德鎮市東13公里湘湖鄉塘下村附近。北側毗鄰景婺公路,東側和南側鄰近南河,原有窯業堆積數十個,現保存較好的有5處,分別有坳上、塘下、王同嶺、吳家塢、謝家塢等地,分布面積達65000平方米。

坳上遺存在塘下村北側約250米,遺物堆積在坳上西側,東西長約10米,南北長約10米,厚度約0.3米。該處的堆積極為稀薄,范圍狹小,其遺物堆積只有一層,產品為碗、盤二種,皆為灰胎青釉瓷,產品的圈足和碗心有支燒痕,裝燒形式采用的是支釘選燒法,屬五代遺存。

塘下村內遺存,東西長約90米,南北長約650米,遺物堆積較豐富,堆積有二層,上層為覆燒青瓷碗,下層為影青瓷。影青瓷產品有圈足唇口大碗,假圈足內壁篦紋碗,平足大碗,大圈足斂口盤,雙系壺等,胎質潔白細膩,釉色淡青或青綠。青釉瓷僅發現碗類,皆芒口,平足或實足,有的內壁刻有花卉,外壁有剔地凸起的竹葉狀紋或菊瓣紋,碗口沿呈火石紅,從上述影青瓷和青瓷裝燒形式和器物特征來看,影青瓷為宋早中期的產品,青釉瓷為宋后期至元初的產品。

王同嶺遺存在塘下村北約100米處,南臨公路,東西約33米,南北約30米,采集的器物標本有:高圈足唇口大碗,大足折腰花口盤,均為影青釉,白胎,釉面有細冰裂紋,無裝飾紋樣,裝燒形式為單件仰燒,應屬北宋遺存。

吳家塢遺存在塘下村北約150米處,北距水庫約450米,遺存南北約50米,東西約30米,通高14米,采集的瓷片為影青瓷,產品為碗類,從殘瓷來看,有圈足大、小碗、大足唇口碗等,窯具有匣體、環形或餅狀墊餅,當為北宋遺存。

謝家塢遺存,在塘下村北約200米,南距公路180米,遺物由南向北倚山堆積,大部分堆積浸入水塘,東西約60米,南北約55米,通高達4米,采集的器物標本有:支釘燒青瓷與白瓷圈足唇口大碗,影青釉圈足瓜棱花口大碗,從其遺物裝燒形式和特征來看,為五代至北宋遺存。

從該窯址揀選的影青瓷碗類標本來看,碗有多式,Ⅰ式:坦口外撇卷唇、淺腹弧壁,平足,釉面有細冰裂紋,無紋飾,口徑13-14厘米,足徑4.5-5厘米,高8-9厘米;Ⅱ式:敞口卷唇,鼓腹深弧壁,高圈足,口徑14厘米,足徑6厘米,高12厘米;Ⅲ式:撇口,斜弧壁,矮平圈足,口徑14-15厘米,足徑6 厘米,高9厘米,平足底無釉,器內壁刻有簡筆卷草紋,外壁刻有不規則蓮紋。

根據以上窯址調查情況看,坳上窯址五代開始興燒,是該處燒造最早的窯址。塘下村內窯址興燒于北宋,燒造至南宋或元初結束,是該處燒造時間最長的窯址。綜上所述,該窯址興燒于五代,大規模燒造于北宋中后期,終燒于宋未元初。調查中,在窯址附近還揀拾到少量青花瓷片,為明代遺物,可能在明代以后這里亦有小規模的燒造,但未找到遺物堆積處,故難于定論。

第四節 白虎灣窯址

白虎灣古瓷窯址位于景德鎮市東12公里白虎灣村(又稱石虎灣)附近,它有渡槽、小麥塢、老虎床、白虎灣、南門塢、羊里塢口、匣缽墩等13處窯業遺存,面積達3萬平方米。這里南距南河約50米,東南側和西南側距湘湖與塘下窯址僅數公里,相傳古時有三十二窯,說明當年該地區燒造瓷器曾盛極一時。

渡槽遺存,在白虎灣村東北約400米處,渡槽由東北向西南穿過堆積層,東南為稻田,遺物倚山坡堆積,東西約30米,南北50米,通高8米,遺存可分為三層:上層為影青瓷;中層除白瓷外,尚有青瓷,兩類器物(如碗、盤)型制相同;底層皆為青瓷,器型有盤、碗、洗等,因修建渡槽,部分遺存已被破壞。

小麥塢老虎床遺存在白虎灣村北約500米,遺物由西向東倚山坡堆積,面積約300平方米,遺物堆積稀薄,采集器物標本僅為灰胎青釉碗、盤殘瓷片。

白虎灣遺存在村東南側約400米一帶,南臨南河約250米,彼此相鄰的堆積層有6處,分布面積達1.7萬平方米,遺物全部為影青瓷與匣缽,墊餅等窯具。從采集的大量瓷片觀察,產品以碗類為主,僅有少量的盤或高足靶杯,部分遺存被辟為菜地。

白虎嶺遺存在村西側,相距百米有兩個較大的堆積層,面積分別為1600平方米和7500平方米,厚度一般為0.3-1米,均為影青瓷盤、碗、壺殘器片。

南門塢、羊里塢遺存在村東北約350米處,遺物由南向北倚山坡堆積,東西約23米,南北約23米,遺存被長滿的灌木和雜草遮蓋,保存完好,從采集的瓷片標本來看,主要燒造影青碗盤產品。

匣缽墩遺存在村西側,北與小麥塢口相望,堆積面積約1300平方米,采集的標本有影青瓷碗,壺等殘片。

該窯址未經發掘,從一九八六年對該窯址進行調查采集的瓷片標本來看,青瓷比白瓷豐富,而影青瓷比青瓷豐富,青瓷胎骨一般較厚,盤類一般稍薄,均呈灰色,釉層極薄,微帶黃,釉面有極細的紋片。產品有碗、盤、洗等。其形制:碗、盤類與湖田窯五代青瓷碗盤相似,但盤類稍有不同,盤底寬邊,寬邊上有支燒痕跡,盤心里亦有敲去支燒的遺留部分,底心有釉。洗為斂口、腹鼓、圈足。白瓷,由于白瓷片和青瓷片是夾雜迭壓在一起,可知它同青瓷是同時燒造,產品有碗、盤,器物形制與青瓷類相似,白瓷胎土純白,釉色潔白度好。影青瓷,碗為大宗產品,次有盤、壺、高足靶杯等。其形制特征:碗有多式,有圈足唇口碗、圈足撇口小碗、高足敞口式唇口大碗,假圈足斂口碗等。裝飾中極少見刻,印花紋,僅見內壁有簡單的篦紋。盤為圈足,撇口,唇口或花口;壺的型制和湖田窯宋代影青瓜棱壺造型相似。也見有的壺在流與把中間的肩部對稱安有雙系。影青瓷皆為白胎,胎質純細,釉層一般較薄,釉色多泛白或閃黃,呈純正青白色的不多,有的釉有細冰裂紋。從出土的窯具分析,青瓷和白瓷是采用墊柱支釘迭燒,影青瓷是采用匣缽與墊餅仰燒,根據裝燒特點:該窯址燒造年代為五代至北宋時期。

1952年陳萬里先生曾來該地考察窯址,他在調查報告中謂:青釉帶黃,像一般人所謂的蟹殼青,但是青的程度,已接近越窯的艾色,就是所謂橄欖色。施釉極薄,有極細的紋片。還有青釉的洗,平底不掛釉,淺碗外面有凹紋,一切制作,顯然是唐代的風格。石虎灣唐代碎片的發現,我個人認為這是景德鎮唐代作品的一個重要的實證,尤其是于岳州窯相近的一點,更可證明早期的景德鎮,也是屬于唐代青瓷的系統。20世紀末,該地由于修筑景婺公路,白虎灣村南已被拓寬的公路覆蓋,這一窯業遺存大部分已基本消失。

第五節 黃泥頭窯址

黃泥頭古瓷窯址位于景德鎮市東約10公里競成鄉黃泥頭村黃泥頭小學北側山丘上,東側是景婺(景德鎮——婺源)公路,再往東約 50米是南河。窯業遺存面積約5000平方米,遺物呈山丘狀堆積,高數十米,有東西兩個較大堆積層:西堆主要是青瓷和白瓷;東堆以影青瓷為主,亦見有少量青釉瓷片。黃泥頭小學建校舍時,曾夷平了窯址南側的部分堆積層,從暴露的遺存斷面觀察,堆積層厚約3-5米。

窯址未經發掘,從采集的遺物標本觀察,青瓷與白瓷均采用支釘迭燒法,影青瓷采用匣缽與墊餅單件仰燒法,其燒造工藝與湖田五代與北宋的裝燒形式相似,由此推斷,該窯址興燒于五代,終燒于北宋。

從采集的瓷片標本來看,青釉瓷胎為灰色,胎骨較厚,胎質細膩,釉色青亮,極似越窯“蟹殼青”。產品有碗、盤、壺等,碗盤類器型特征為大足唇口,壺為瓜棱式,形制特征與同時期的湖田窯相似。白瓷為白胎,瓷質純白,胎體較薄,器型特征與青瓷相似,但碗類多為唇口。影青瓷胎質潔白細膩,釉色微青泛白,亦有閃黃者,品種有碗、盤、壺等,產品特征與湖田窯北宋影青瓷基本相同。從該窯址的整個產品看,制作規整,質地較佳,是景德鎮五代至北宋時期較有代表性的窯場。

第六節 湖田窯址

湖田古瓷窯址位于景德鎮市東南約4公里競成鄉湖田村。這里三面環山,一面臨水,窯址分布于南山與南河之間的一個臺地上約2公里。南山植被茂密,南河通昌江,村內天門溝水溪宛延曲折注入南河,三寶蓬古瓷礦在村東南數公里,村西的馬鞍山出產“老土”[做窯具(匣缽)的原料],地理環境極適制瓷。

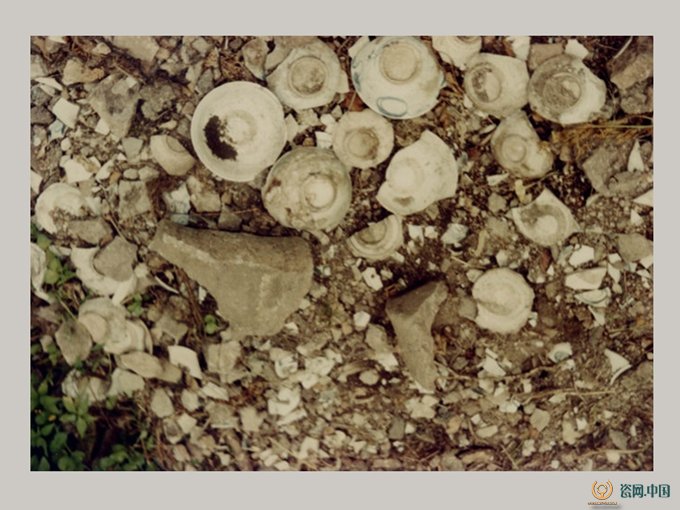

窯址遺存分布:天門溝以南的豪豬嶺、劉家塢、望石塢、龍頭山和南河北岸的印刷械械廠院內多為五代至元代時期的遺物堆積;天門溝以北的窯嶺上、烏泥嶺、琵琶山、木魚嶺、何家墩等地多為元至明代時期的遺物堆積。遺物呈山丘狀堆積的有:烏泥嶺、琵琶山、龍頭山、劉家塢、望石塢、豪豬嶺等處。在此周圍,瓷片、窯具俯拾皆是。其遺址分布之廣、規模之大,在我國陶瓷生產史上是罕見的,是景德鎮眾多窯址中最具有代表性的窯址之一。

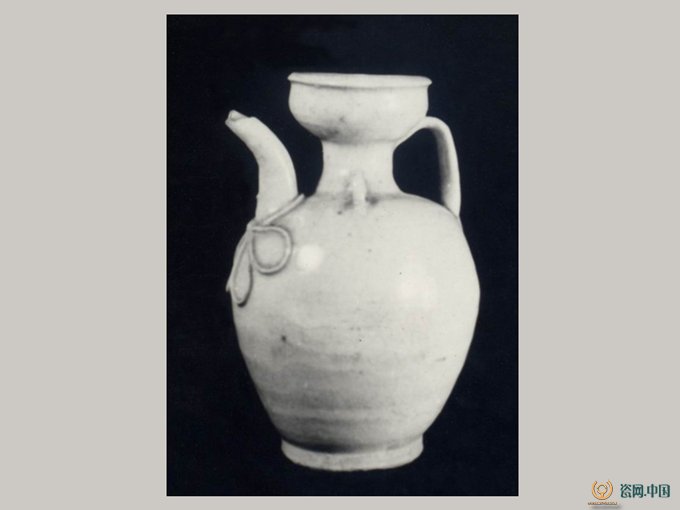

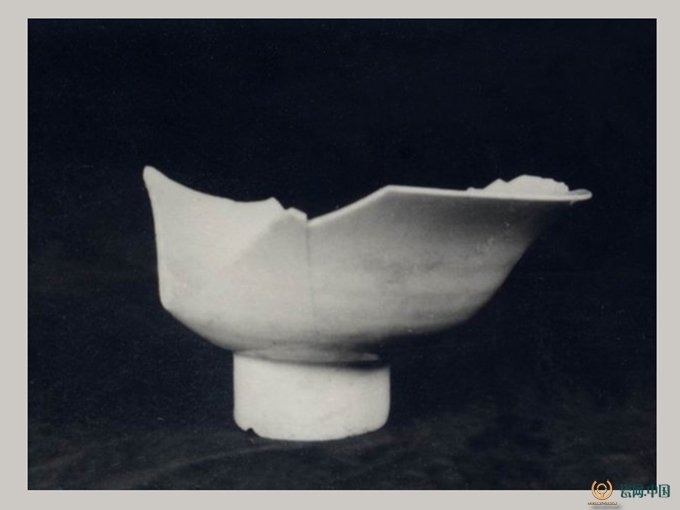

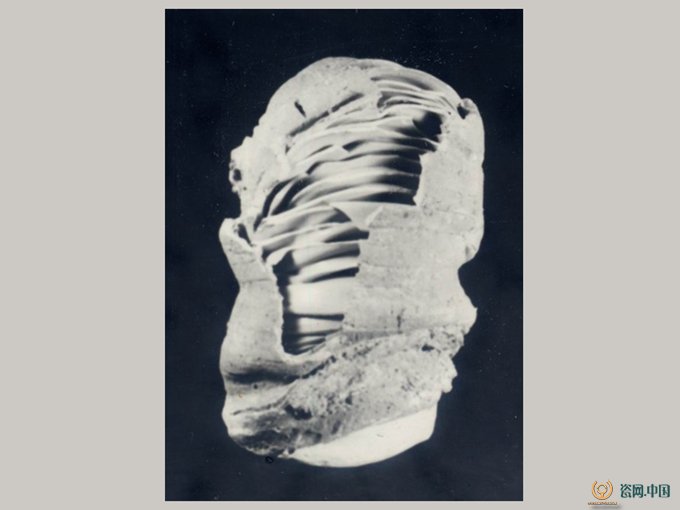

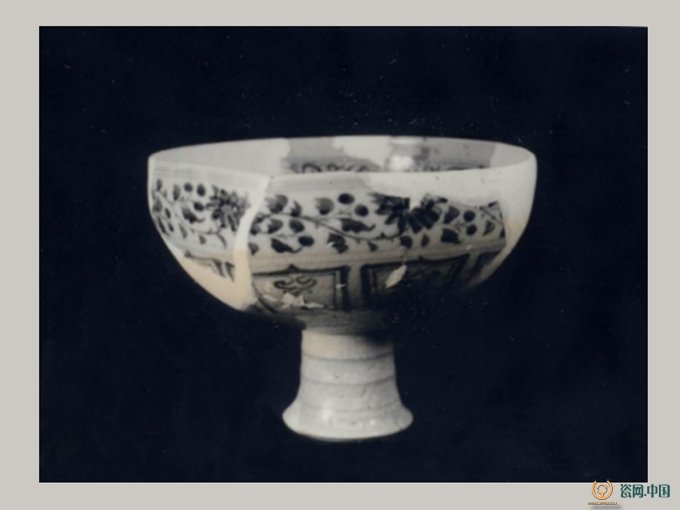

從調查與搶救性發掘掌握的資料來看,該窯址興燒于五代,歷宋、元至明代隆慶、萬歷之際結束,延續燒造達六百余年。各時期燒造的主要產品有:(一)五代:有灰胎青瓷和白胎白瓷兩類。品種為碗、盤、壺等,均無紋飾,碗盤心及足底有支燒痕跡。其型制特征:碗分二式。Ⅰ式,撇口、孤壁、圈足。Ⅱ式。敝口、厚唇、口沿外翻卷,壁略呈斜直,大足。盤為大足,唇口或花口。壺作長頸喇叭口,壺身較高,腹鼓作瓜棱狀。青瓷與唐五代越窯器胎釉相似,白瓷胎質細膩,釉色純白,透光度極好。為我國同期瓷器中質地較優的產品。(二)北宋:主要為白胎影青瓷。其品種前期僅見簡單的生活日用品,即碗、盤之屬;后期品種則空前增多,有注壺、注碗、碗、盤、壺、瓶、爐、盞托、粉盒、瓷枕、瓷塑、瓷象棋、圍棋等。主要產品特征:碗類,前期的與五代大致近似,但器底有所增厚,圈足亦漸變高,器底有一個黑褐色的圓圈;后期的多斜壁式,倒置似“斗笠”狀,圈足比前期的有所降低,足徑縮小,器壁甚薄,還有一種覆燒芒口碗,早期的器底略厚,后期的器底較薄。注碗類,口壁呈蓮瓣狀。盤、盞類多為淺腹,敞口或唇口,口徑都較小。壺類,早期的與五代近似,多瓜棱式。后期壺類有兩式。Ⅰ式流長,腹部高瘦;Ⅱ式流短,身矮,分兩節模印粘合而成,肩部有印花裝飾。罐類:有雙系或四系直口,溜肩、腹鼓,有大小幾種。瓶為長頸,喇叭口,腹鼓,肩部有一道凸起弦紋。裝飾豐富者為碗類:早期碗多數無紋飾,少數的碗心有一個下凹的印記,印圈有草率的花紋,中心有印“茶”、“酒”等字;后期的,如所謂“斗笠碗”等裝飾豐富,手法多樣,有刻花、印花,紋飾有牡丹、蓮荷、飛鳳、水波、飛禽、魚紋等。(三)南宋:主要是影青瓷,品種以碗盤為大宗。除此之外,前期尚有各式水注、香爐、瓶、罐之類,制作精細,還有少量黑釉(天目釉)盞。整個南宋時期碗盤多為芒口,前期多為“斗笠碗”,弧壁淺碗和平底盤。后期多撇口弧壁碗和平底盤,碟。其胎釉,前期的與北宋后期相似,釉色有白、青兩種,但光澤度都稍弱,透明度有所降低。黑釉器多為茶盞,大小各異,口內斂、弧壁、平底、釉面布滿褐黃、天藍及微青細條紋,即所謂“免毫”。影青瓷產品在裝飾上,基本承襲北宋風格,但紋飾較之豐富,早期刻、劃花多見減筆牡丹、蓮荷、嬰戲紋、蓮荷雙魚等;晚期印花紋飾極豐富,出現層次較多的人物故事題材。(四)元代:有白胎白釉瓷、青釉瓷、卵白釉瓷、青花瓷和黑釉瓷。品種有碗、盤、杯、盞、罐、瓶等。其形制較特殊的有餅足碗、折腰碗、折腰盤、菱口大盤、高足杯、小酒杯、綴珠青花小罐等。裝飾上仍用刻花、劃花與印花手法。就印花紋飾看,有蓮荷、牡丹、菊花、梅花、獅子滾繡球等。刻、劃花較宋代簡潔,但刻痕較深,遠不及宋時的精致。青花紋飾常見的有蕃蓮、牡丹、茶花、菊花、梔子花、瓜果、纏技花卉、三爪龍紋、鴛鴦蓮池紋等。元代時期產品,可分前、后兩期。前期產品和南宋后期的大體相近,但粗瓷產量激增,粗瓷為澀圈迭燒黑釉碗盞和粗青釉器。細瓷多為影青芒口折腰碗和白瓷器皿,白釉瓷釉層較乳濁,只有個別的影青瓷還保留宋時的“光致茂美”的特點。后期產品以卵白釉瓷產量最大,亦有少量青花瓷。(五)明代:有純白釉瓷和青花瓷。品種有碗、盤、杯三類。尤以碗為大宗。其型制有墩式撇口碗、弧壁青花碗、坦口折腰小足盤和高足杯。明代這一時期高足杯杯柄的內底都有一個帶釉的乳突物,當為用釉粘接所致。產品的裝飾風格比較單純草率、流暢奔放。紋飾材題有松竹梅、蘭竹、荷花、水草、蕉葉、湖石、云氣、樓閣等。

整個湖田窯的產品,以宋代的影青瓷、元代的卵白釉和青花瓷成就最高。影青瓷在我國陶瓷史上代表宋代六大瓷窯體系之一,這時燒制的影青瓷有明顯的特征:釉汁在焙燒時因粘度小而易流淌,釉薄處泛白,積釉處帶水綠色,釉中氣泡大而疏,釉面光澤度強,透明度高;北宋早期的釉色多帶微黃,呈純正青色的不多;晚期和南宋早期的則很少白里泛黃,絕大多數都具有晶瑩碧透,色質如玉的外觀效果。這時期所獨創的一邊深一邊淺的所謂“半刀泥”刻花法,逐漸成為以后景德鎮獨特裝飾手法之一,由于刻花線條深處積釉厚呈青綠色,淺處為白與青綠之間的中間色,故紋飾因積釉而顯得更加清晰,釉色也因淺、深不同的線條而富于變化,具有強烈的藝術效果。元代卵白釉瓷,胎質堅硬致密,胎骨潔白,一般器壁較薄,據測試分析,采用了“二元配方法”,其釉色一般色白微青,釉層失透,似“鵝卵”之色,故稱卵白釉。因有的器物內壁花卉或五瓜龍紋間印有“樞府”字樣,故又稱“樞府器”,文獻上所謂“樞府窯”指的就是這類產品,習慣上被認為是元代官窯制品,而實際上是元代的官府樞密院在景德鎮定燒的瓷器。近年來,在菲律賓古遺址和南朝鮮海底沉船中,都有“樞府器”出土。元代青花瓷,胎質比較堅硬,胎體厚重,釉色白中微帶青色,青花色料多數為“蘇麻離青”型,色調凝重,顏色深藍,色料面多見有“鐵鈷銹”斑,這是該類產品一個顯著特征之一。產品以大盤為主,紋飾繁縟華麗,亦有藍(青花)地白花,較晚以高足杯、折腰碗、小酒杯為多。從湖田窯址考古調查來看,青花瓷燒造于元代后期。

湖田窯址出土的遺跡有窯爐、作坊。五代馬蹄窯形窯,位于湖田獅子山北坡,由窯門,火膛和窯室組成,全長5.0、寬2.6、殘高1.2米,窯壁及頂均由黃土筑成。火膛呈梯形,寬1.26~2.29米,低于窯床0.19米。窯床底較平,窯室后壁有煙道3條,寬0.16~0.35、高0.75~1.28米,煙道底部用青灰磚砌建。根據考古資料推斷為五代時期窯爐。10龍窯跡址,位于湖田窯烏魚嶺山坡,窯隨山坡而筑,坡度為14.5度,全長13米,寬約2.9米,窯壁殘高0.6~0.8米,窯尾在坡上,尾部有一煙道,寬0.4米,殘高0.3米,殘長0.4米,坡高25度,根據考古資料推斷,該窯為宋末或元初窯爐。11明代馬蹄窯遺址,位于湖田烏魚嶺頂。窯長2.95米,寬2.7~2.5米,坡度12.5度,東壁與后壁殘高2.3米,有煙道6個,后煙室1個。12該窯為半倒焰式窯,與北方饅頭窯相似,其窯爐結構可印證明萬歷王宗沐《江西大志·陶書》關于“青窯”記載吻合,13根據考古資料推斷,該窯燒造年代在明早期。元代葫蘆窯遺址,位于湖田南河北岸的印刷機械廠內,平面呈葫蘆形,全長21.1米,分前后兩室,前室長4.1、寬4.5、后室長17、最寬3.75米,窯壁殘高0.61-1.2米,窯床坡度12度。從窯內廢棄堆積物中出土的器物分析,該窯爐廢棄時代當在元代后期。14明代葫蘆窯遺址,位于湖田村路北平地,與烏魚嶺遺存相距約60米,其窯長8.4米,火膛保存較好,窯中部內折,分前后兩室,前室寬3.7米,后室寬1.8米,前室比后室短,坡度4-10度,與元后期窯爐相似。根據考古資料推斷為明景泰、天順之際的窯爐。15湖田窯址經多年來的考古發掘清理,發現其遺跡非常豐富,除窯包外,低洼及平地上幾乎均埋藏著作坊,且作坊間的相互疊壓、打破關系明顯,還有晚期作坊借用早期遺跡的現象。目前尚未發現五代時期作坊,僅發現一些宋代作坊殘跡,有匣缽墻、練泥池、釉缸等,匣缽墻用桶形匣缽砸碎后砌成,練泥池用小磚砌成,釉缸為陶質,直接埋入地下,在口部圍數層小磚。元代作坊遺跡發現較多,作坊成片分布,材料使用規范,工藝流程清晰,使用相同規格的小磚砌建。明代作坊所用材料比較雜亂,普遍使用青磚、破匣、石塊、卵石等砌建,遺跡殘破嚴重。

江西省文物考古研究所從1988年至1999年,為配合602所的基本建設,先后在湖田窯址進行過十次共計十三各基建項目的搶救性考古發掘,發掘面積總計6000多平方米,出土了數十萬件的陶瓷標本。基本摸清了湖田窯各時代窯業堆積的分布區域,初步建立了湖田窯窯業堆積的時代分期序列,揭露了大批制瓷作坊和窯爐等遺跡,出土了數量不少的制瓷工具,為研究湖田窯的制瓷工藝史提供了實物資料。根據出土資料分析,對湖田窯宋代官窯瓷器的生產和元代“樞府”卵白釉瓷有了一些新認識,對湖田窯生產黑釉瓷的歷史有較明確的了解。江西省考古研究所、景德鎮民窯博物館根據歷年考古發掘資料編撰出版《景德鎮湖田窯址——1998-1999年發掘報告》。

湖田窯最早見于南宋·蔣祈《陶記》記載。南宋·洪邁《夷堅志》有最為明確的記載。清·藍浦《景德鎮陶錄》記載較詳細。1937年,英國學者普蘭柯斯東首次到湖田窯進行考察,作了詳細的考察記錄。1953年陳萬里曾實地考察過湖田窯址,作了簡要介紹。上世紀70年代劉新園、白焜對該窯址進行過長時間實地考察與試掘,掌握大量資料,撰寫《景德鎮宋元芒口瓷器與覆燒工藝初步研究》、《景德鎮湖田窯考察紀要》、《景德鎮湖田窯各期碗類裝燒工藝考》、《景德鎮湖田窯各期典型碗類造型特征》、《景德鎮宋元芒口瓷器與覆燒工藝初步研究》。有的學者根據湖田窯出土資料作出專題研究,撰有《景德鎮湖田窯的黑釉瓷》,《湖田窯出土黑釉瓷的產地研究》,《湖田古瓷窯匣缽的研究》,《瓷石和高嶺一元后期的湖田窯的發展》。

第七節 楊梅亭窯址

楊梅亭古瓷窯址位于景德鎮市東南約7公里競成鄉楊梅亭村(又稱勝梅亭),西北距湖田村約2公里。四周環南山,村東一小溪連通南河。

經初步調查,其遺物堆積層在村西一農舍后面山坡下,東西長約20米,南北長約25米,瓷片、窯具散見于全村每個角落,由村東過小溪300余米(畫眉樓一帶)亦見有大量碎瓷片,整個遺址遺物分布面積約2000平方米。從出土的瓷片觀察,該窯址主要生產青釉瓷和白瓷,其次為影青瓷,產品有碗、盤、壺之類。青釉瓷為灰胎,胎釉與唐五代越窯器相似。白瓷為白胎,胎質細膩致密,胎骨堅硬,據分析,胎白度達70%,孔隙為0.81%、燒成溫度在1150-1200度之間,所用原料僅為瓷石一種,釉色潔白純正。影青瓷為白胎,胎質細膩,釉薄而泛黃,純正青白色的不多,產品的形制特征;青釉瓷碗,敞口微侈、弧壁、大足、足底無釉;白瓷碗,唇口、弧壁、大足、足底無釉;盤類為大足、唇口或花口,碗、盤類器心或器底均有9-16個支釘燒痕。壺為長頸,喇叭口,腹鼓作瓜棱狀,流長、扁形曲把。影青瓷碗類基本和青釉瓷的近似,但器底有所增厚、圈足亦漸變高(即所謂“高足碗”),圈足內底多留有一個黑褐色的圓圈,這是采用小于圈足的環形或圓形墊餅裝燒留下的痕跡。影青壺類亦和青瓷、白瓷類壺近似,只是腹部瓜棱狀更為明顯,流更為細長并微曲。該窯址的產品形制特征與湖田窯同時期的產品基本一致。

窯具有:墊柱,以夾沙的粘土作成;漏斗式匣缽,圈狀或餅狀“墊餅”,以粘土加粗和料制成。從窯具分析,該窯址裝燒形式為支釘迭燒和仰燒兩種形式。從窯址的產品形制特征,質地和裝燒形式分析,該窯興燒于五代,終燒于北宋。楊梅亭窯盛產白瓷,產品精良,它是景德鎮地區最早生產白瓷的窯場之一,其白瓷生產技術對影青瓷的生產具有重大影響。

1954年陳萬里到該窯址考察,他在一家農民房屋后面見到一處堆積青瓷片的斷面,根據遺物的特點推斷為和湖田、湘湖一帶燒造的青釉瓷相同,屬唐代窯址。

第八節 外小里窯址

外小里古瓷窯址位于景德鎮市東南10公里竟成鎮外小里村附近。村西有一條小溪流經楊梅亭注入南河,村南與三寶蓬古瓷礦區相距約1公里。它是以其原料就近為之優勢而興起的窯場,村周圍的窯業遺存有5處。

1、村東南側的水溝畔,遺物堆積面積1200平方米,燒造的產品為影青碗。

2、村東北側油麥塢,住南50米處有一條小溝,遺物堆積面積達48000平方米,分布范圍較大,遺物堆積稀薄,燒造的產品有影青瓷碗、盤二類。

3、村北側井塢,遺物順山坡堆積,面積約800平方米,器物與油麥塢出土的一致。

4、村西約600米處土山塢,遺物堆積面積約15000平方米,燒造的產品為影青瓷碗、盤等。

5、村西北450米楓樹山林場三寶分場內,遺存上建有幾棟木平房。遺物分布面積約26000平方米,部分遺存被破壞。燒造的產品有青瓷、白瓷和影青瓷碗、盤二類。

該窯址除在一處采集到支釘迭燒法裝燒的青瓷與白瓷外,其它4處皆為一器一匣仰燒法裝燒的影青瓷。影青瓷偶爾見有簡單的筆紋,尚未發現其它紋飾裝飾,制品都較為粗劣。該窯址的產品造型與就近的楊梅亭的產品一致。可見該窯址興燒于五代,終燒于北宋,且北宋的燒造規模較大。

第九節 三寶古瓷窯址

三寶古瓷窯址位于景德鎮市東南約8公里竟成鎮三寶村。北距楊梅亭古瓷窯址約1公里,這里四周環山,森林植被茂盛。村北有一條小溪終年不斷,溪邊有數座水碓,宋元時期這里盛產瓷石,水碓聲終年不絕,為鄰近的楊梅亭、湖田、銀坑塢等窯場提供瓷土,古代這里自然環境極適合制瓷。現今這里還有數座水碓仍在粉碎瓷石。

經初步調查,該窯址分布在村東,臨近三寶村,近年因有村民在遺址上建房,窯址現在已破壞殆盡,僅尚存十幾平方米的淺薄堆積。根據采集的標本來看,均為影青瓷,器型有碗、盤、注壺、注碗、粉盒等,造型精美,有簡單的刻花裝飾。堆積的遺物有漏斗式匣缽與桶式匣缽,圓形墊餅、圈形墊餅,根據這些遺物判斷,該處是北宋燒制影青瓷質量較好的窯場之一。

第十節 銀坑塢窯址

銀坑塢古瓷窯址位于景德鎮市南約2公里竟成鄉銀坑塢村。這里北臨南河、東北與著名湖田窯相距約3公里,東南就近三寶蓬瓷礦,有較為優越的制瓷地理條件。

經初步調查,該窯址由小塢里、蘭家井、鄭家塢、草坦上、八角灣、白廟下、紅廟下、右邊塢、碓家塢、葉家塢等9個自然村的17處窯業遺物堆積層組成,總面積達37000平方米。

其堆積層的大致情況:(1)小塢里,在銀坑塢南河北岸的南山林場北側,遺物堆積有三處。一處在茶園北側,東南距銀坑塢約300米,遺物由南向北倚山坡堆積,東西長約65米,南北長約100米,采集的瓷器標本有:圈足唇口小碗,圈足斂口小碗,圈足敞口小碗,還有種外壁起棱底心凸起的圈足小碗和圈足折腰折沿杯托等殘器殘片,均為影青瓷。堆積層保存基本完好。另二處在距銀坑塢東150米處,二處堆積層相距約80米,堆積面積分別是2100平方米和2800平方米。采集的瓷器標本有:圈足大、小碗、足斂口小碗、爪棱式花口小碗、高圈足折腰碗、高圈足爪棱鼓腹折沿花口小碗、刻花斗笠碗等殘器瓷片。瓷胎為白色,胎質細膩,釉為影青,釉面光潔,色澤如玉。紋飾有刻花牡丹、萱草、菊花、篦紋等。(2)蘭家井,在銀坑塢東約250米。遺物主要分布在蘭家井村北,面積1000平方米,從采集的瓷片標本觀察,品種僅為影青釉內壁刻花圈足小碗一種。(3)鄭家塢,在銀坑塢東南約400米。遺物分布在水庫東側,由西向東倚山坡堆積,東西長約25米,南北長約25米,厚度約0.4—0.6米,堆積層部分被破壞。采集的標本有:盞托、圈足花口小碗,圈足撇口碗等殘器瓷片,其中盞托堆積豐富。全屬影青瓷,胎白純細。 (4)在鄭家塢水庫西側,遺物堆積面積約2800平方米,遺存上灌木雜草從生,保存完好。從該處采集的標本觀察,與水庫東側遺存中的器物相似。(5)在鄭家塢村南約130米處,遺物堆積面積約225平方米,厚度為0.3—1米。采集的標本有圈足唇口小碗,圈足撇口小碗,罐辣等殘器瓷片,均為白胎影青瓷。(6)在鄭家塢村東南側。相距數十米有兩處堆積層,皆由北向南倚山坡堆積,面積分別為3000平方米和3900平方米。從揀選的部份標本來看,器物為碗、盆,尤以碗最多。其型制特征,碗、盤為圈足,唇口或撇口,足底有一黃褐色墊燒痕跡,均為影青瓷,胎質潔白純細。(7)在鄭家塢村東100米處,遺物堆積面積達3500平方米,采集的器物標本有:影青瓷圈足大、小碗,環足盤等瓷片。(8)在鄭家塢村東北約150米處。遺物由西向東倚山坡堆積,面積達2250平方米,采集的器物標本:斗笠碗、圈足撇口碗,均為白胎、影青釉,其中斗笠碗內壁飾有篦紋。(9)在銀坑塢草坦上自然村西側約35米處,堆積層靠近小水塘,由南向北倚山坡堆積,面積約550平方米,遺存大部分被破壞。采集的器物標本有:圈足碗,假圈足內壁篦紋盤等殘器瓷片,均為白胎影青瓷。(10)在銀坑塢白廟下自然村南側,遺物由西向東倚山坡堆積,東西長約7米,南北長約30米,厚度約0.3—1米。因遺存上建有房屋,故堆積層大部分被破壞,采集的器物標本有:圈足斂口碗,圈足唇口小碗,環足爪棱式大碗,圈足爪棱式碗等殘器瓷片。均為白胎,胎質細膩,釉色多閃微黃,呈青綠色者少見。(11)在白廟下村東約300米處碓家塢,遺物由北向南倚山坡堆積,面積約380平方米,保存較完好,采集到的器物標本僅為白胎影青圈足唇口大碗一種。(12)在銀坑塢紅屆下村西北側塘塢口。相距數十米有兩處堆積層,皆由北向南倚山坡堆積,面積分別為700平方米和4300平方米,其中較大的一處大部分被破壞,從揀選的器物標本看,有圈足撇口小碗、圈足折腹爪棱式撇口小碗,圈足葵口碗,圈足唇口小碗,環足折腰爪棱式小碗,圈足小碟等。均為白胎影青瓷,其中碗類,少數飾有簡單的篦紋。(13)在銀坑塢村葉家塢西側銅鑼山,遺存倚山坡堆積,面積約2000平方米,從采集的標本看,有影青瓷和少量的青釉瓷、黑釉瓷,影青瓷的器形有瓶、碗、盤、花澆、缽、碟、水盂、盞托、杯等,青釉瓷和黑釉瓷器形只見壺、盞之類。2006年江西省文物考古研究所、景德鎮民窯博物館聯合考古隊為配合景德鎮市環城高速公里基本建設,對該窯址進行了搶救性考古發掘,發掘面積共計459平方米,揭露作坊遺跡一處,練泥池一個,出土了大量影青釉、青釉、黑釉瓷器和窯具。發掘的作坊遺跡F1,可看出有4開間,墻基中有用麻石、青磚或匣缽砌成的柱礎,F1內的堆積呈黃褐色,土質較緊密,含有匣缽、影青瓷片和釉缸殘片等。從結構布局和出土器物分析,應為手工作坊的簡易工棚建筑,具有練泥、施釉等功能。出土的器物有影青瓷瓶、碗、盤、花澆、缽、碟、水盂、盞托、杯等,其中碗、盤、碟常見,可分3形。高足碗最流行。青釉瓷和黑釉瓷器形有壺、盞之類。根據考古資料推斷,銅鑼山窯址是一處北宋中期以燒造影青瓷日常生活用瓷為主,兼燒少量青釉、黑釉瓷器的民窯址,其上限或可早到五代晚期,下限當在北宋晚期,不晚于南宋。

綜上所述,銀坑塢古瓷窯址產品主要為影青瓷碗、盤類、盞托、壺、粉盒,少量瓶、杯、蓋罐之類,其中尤以碗類為大宗。從鄭家塢窯址堆積的大量盞托來看,可能屬一個專門燒制盞托的專業性窯場,說明這一時期窯場已開始出現專業分工。除主要燒造影青瓷外,也偶爾見有青釉瓷和黑釉瓷。在各堆積層中所發現的窯具僅有匣缽和墊燒器物的環形或圓形墊餅,匣缽形制為:外壁上半部為厚直沿,下半部聚折而成小平底,大小因裝燒的器物而異,從窯具觀察,該窯址采用“仰燒”形式,與湖田窯宋代早期相似。從器物特征和窯具分析推斷,該窯址燒興于五代,終燒于南宋以前。

該窯址是景德鎮南河流域眾多窯址中生產規模較大,產品比較單一,影青瓷質較好的窯場之一,它為考察研究景德鎮宋代瓷業情況和影青瓷燒制技術提供了珍貴實物資料,遺存內涵有待進一步揭示。

第十一節 小結

以上分布于南河流域的窯址,是以自然村命名來介紹的,圍繞著該自然村通常都有窯業遺存分布,少則幾處,多則幾十處。這些窯業遺存多數鄰近南河,有些是在鄰近連通南河的小溪邊,可見當時的窯業對水源的依賴。

南河流域是景德鎮古代窯址分布主要區域,這里的湘湖、盈田、塘下、黃泥頭、白虎灣、湖田、楊梅亭、外小里等窯,五代時開始燒造青瓷和白瓷。北宋時這些窯場開始燒造影青瓷,且規模不斷擴大,除以上窯場外,銀坑塢、三寶也開始燒造影青瓷,其時南河流域窯場林立,窯火興盛,直到南宋時這里的窯火仍能不斷,元以后這里的窯場逐漸停燒。根據考古調查發現,目前保存宋代窯業遺存有60余處,可以想見當年南河流域這一帶村與村之間窯火相連,蔚為壯觀。這里的湘湖窯歷史悠久,經歷了五代、北宋、南宋三個時期的燒制過程,文獻對該窯的記載也較多。盈田窯五代時燒造規模較小,大規模的燒造是在北宋時期,而北宋后期該窯場逐漸衰落,在盈田村西南的鳳凰山窯址堆積中主要是影青壺類產品,可見這時期的窯場已出現專業分工。塘下窯五代、宋、元都有燒造,是南河流域燒造時間較長的窯場。白虎灣窯主要燒造于五代、北宋時期,這一時期窯火最盛。黃泥頭窯是景德鎮五代、北宋時期有代表性的窯場,該窯場燒造的白瓷質地較佳,但因燒造時間不長,其堆積規模不大,近年因農民建房和修公路,大部分存遺已破壞殆盡。湖田窯是南河流域最有代表性的窯場,燒造時間最長。該窯臨南河南岸,窯業遺存分布面積較大,產品豐富。產品與同時代的窯址相比,最為精良,元、明時期代燒造的青花瓷是景德鎮地區最有影響的產品。楊梅亭窯盛產白瓷,其白瓷生產技術對影青瓷的生產具有重要影響。三寶村窯的燒造規模較小,可能與該處出產瓷土有關。銀坑塢窯是景德鎮南河流域眾多窯址中生產規模較大,產品比較單一,影青瓷質較好的窯場之一,該窯址燒興于五代,終燒于南宋以前,北宋時期這里的窯火極為興盛。

南河流域的窯業是景德鎮地區陶瓷歷史重要組成部分,也是研究探索景德鎮宋代陶瓷史的重要窯場。宋代時期這里窯場分布密集,是景德鎮地區乃至中國南方地區重要的產瓷區,這里生產的無數瓷器流布到全國和世界許多地方。過去,人們對南河流域的窯址了解得不多,僅局限在對湖田、白虎灣、楊梅亭等幾個窯址的一般性了解,很長一段時間,古陶瓷學界往往把影青瓷通通歸之為湖田窯的產品,其實在南河流域的眾多窯場中均燒制和湖田窯相同的產品。南河流域的窯場在宋代所燒制的產品是很優秀的,尤其北宋中后期產品最佳。南宋以后這些窯場逐漸衰落,元以后除湖田窯之外都基本停燒了。其中停燒的原因不得而知,也許是入元以后,這些鄉村分散的窯場無力和城市經濟較為發達的景德鎮城區內的窯場競爭;也需是這些窯場周邊地區制瓷原料(如瓷土、柴薪)的枯竭;也許是元代以后陶瓷產品的裝飾工藝(如青花瓷彩繪等)日益繁復,不適應在這些相對分散而簡陋窯場進行制作。總之,其中原因還有待探索。