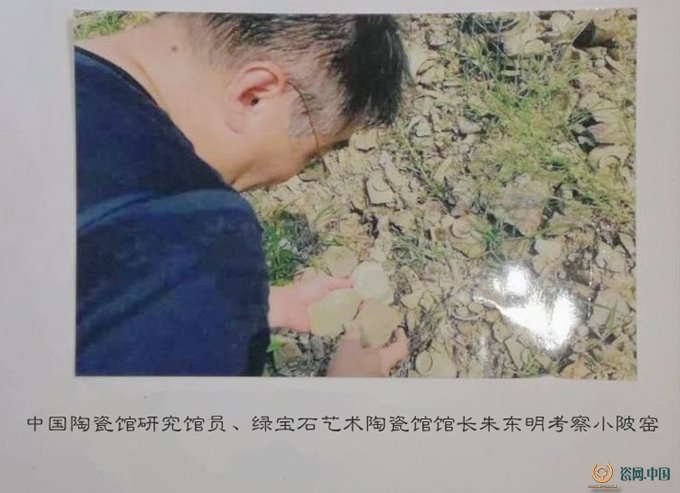

金溪縣位于江西東部,撫河中游,屬鄱陽湖平原與武夷山的過渡地帶,境內多紅壤丘陵崗地。考古發掘證明,金溪早在新石器時代即有人類活動,對橋鄉天子科與珊城里吳村出土過原始陶片和石錛、石錘等物;春秋戰國時期已經制造出了精美的薄胎陶器,縣北門原麻紡廠出土了薄胎網紋、云雷紋陶缽等。由于有著悠久的制陶歷史,所以到北宋中期,金溪燒瓷技藝已經十分成熟,位于金溪縣對橋鄉朱家村的小陂窯,是宋元時期金溪窯的代表。

小陂窯在金溪東北20公里的對橋鎮朱家村,其南邊有潭溪河自東向西流過。這是信江的一個源頭,它匯合金溪高坊水庫的水之后經由東鄉、余江而進入信江。小陂窯瓷器便由信江而源源不斷輸向全國。

兩宋時期的金溪小陂窯屬以景德鎮湖田窯為龍頭的青白瓷窯系,小陂窯主要產青瓷、青白瓷,還產黑瓷等等。小陂窯的青白瓷胎白而輕薄,釉瑩潤,是成熟的高質量的青白瓷。此窯場分布在方圓五六里的徐家山中,現在天金包、風水坑等處可見龍窯、饅頭窯遺址二十多處,瓷片與窯具漫山遍野,堆積可達二三米高。距徐家村兩華里的潭溪河邊有一稱“擺碗攤”的地方,據說是宋元時期小陂各窯瓷器交易、裝船的集散碼頭。傳說景德鎮窯是小陂窯的徒弟開創興旺起來的。當地流傳著“先有小陂窯,后有景德鎮”的民諺。小陂窯遺址為縣級文物保護單位。

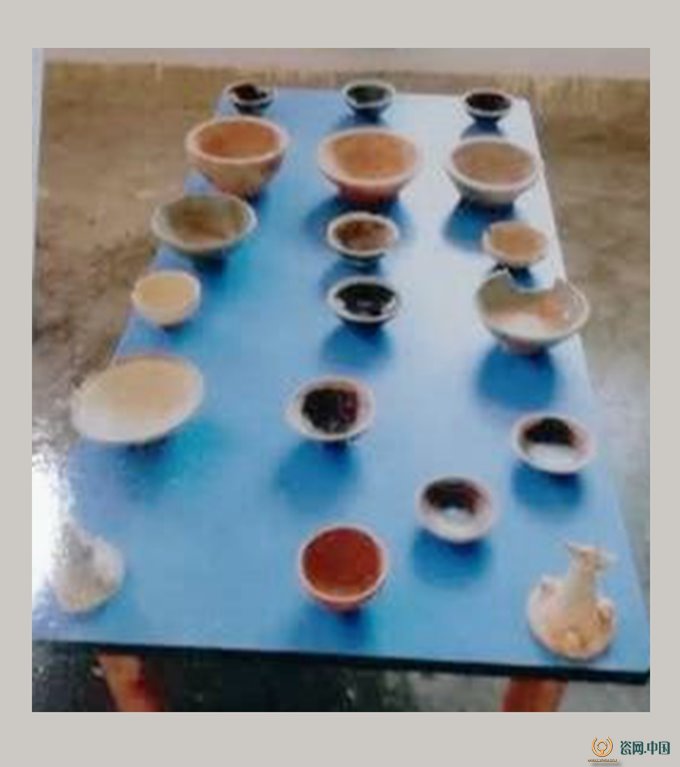

小陂窯窯場瓷窯沿山而建,一般窯門朝南,制瓷作坊遺址、釉料坑亦在龍窯南邊。產品種類以碗、盤、盞、碟、杯、高足杯、瓶、爐、壇、罐、缸等日用瓷為主,兼燒一些陪葬冥器如皈依瓶等。其主要特色是:淘料較精,胎質較為緊密細膩。除白胎外,也有灰白、灰黃胎,鐵黑胎則很是堅硬。胎體有厚有薄,厚壁大缸口徑可達1米以上,壁厚4~5厘米;薄者如影青釉荷葉碗,幾近半脫胎了。胎體勻稱,修足規整,但普通日用瓷燒成后,也常見粘砂現象。

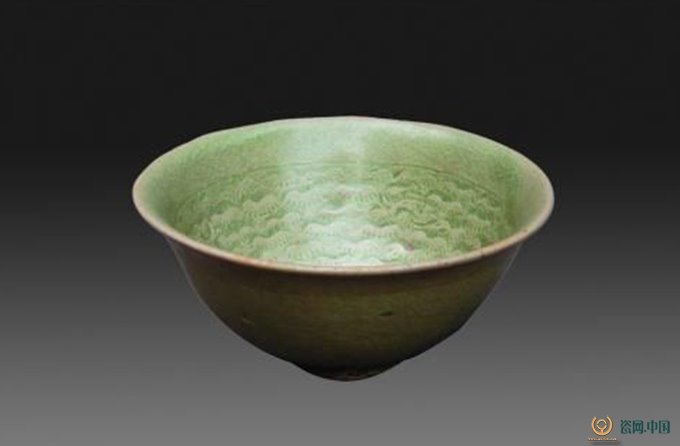

裝飾手法多樣,紋飾多用刻劃、印花、堆塑等技法。最常見的是碗底印花或印“福祿”二字;精細瓷品腹壁劃刻或印制紋飾,口沿裝飾萬字邊等。花紋有龍紋、鳳紋、花卉紋(以蓮、菊為主)、水波紋、魚紋、水藻紋以及梳紋、回紋、萬字邊等,風格寫實,線條簡潔,刀法犀利流暢,顯示了較高的藝術水準。釉色以青白(影青)釉為主,兼有白釉、青釉、黃釉、褐袖、醬釉、黑釉等。釉汁明澈麗潔,光澤瑩潤。青白釉玉質感強,胎體輕薄,造型規整。青釉則濃如春水,器底積釉處亦青亦藍,玻璃感極強。黑釉烏漆發亮,窯變兔毫盞胎壁厚實,胎質堅硬,釉汁濃郁,器外流釉不到底,凝成一道厚厚的垂流圈,器里積釉二三毫米厚,器壁黑釉中透出纖細的放射狀的棕色流釉紋,極似兔毫,比吉州窯的黑釉瓷、建窯的兔毫盞,有過之而無不及。

從窯場遺址和遺存物來看,小陂窯燒造較早,既有北宋的高圈足,也有南宋早期的小圓餅實足、小淺圈足;其中最大量的是南宋流行的矮淺大圈足,還有元代的平脊厚壁足和底心有雞心突起的胎體粗笨的瓷片,但均未發現明代青花瓷。

小陂窯生產始于北宋中期,至南宋而鼎盛,是當時金溪縣除農業之外的支柱產業。此后一直延綿至元中后期,而至明代便已停燒。此后雖仍有零星小窯燒瓷,但早已不成氣候了。明代為什么停燒?民間傳說是小陂窯鄰近天子科,有奸臣告發說金溪要出天子,所以皇帝大怒,派兵剿滅,窯場從此便罷廢了。而實際原因可然是元末明初戰亂連連,民不聊生,金溪瓷外銷水路遙遠,鄱陽湖連年大戰,更使瓷器出口被阻絕。窯工們生活難以為繼,只得紛紛逃離,所以金溪窯便逐漸停燒了。再因為其燒制工藝仍然大都是一匣一器,相對落后,同時,瓷土資源銳減,挖掘不易,難以滿足生產需要等諸多原因。

小陂窯以龍窯裝燒為主,以木柴(主要是松木)為燃料,在還原氣氛中火候可達1250℃~1300℃,所以瓷化程度高,胎質堅硬,釉色勻凈滋潤。其裝燒工藝可謂集中了宋元時期的多種工藝技法,最典型的一為北宋的圈足內“小墊餅墊燒法”,器底留下了一個餅形紫黑斑紋。二為宋元時期廣泛使用的“澀圈疊燒法”,器物里心刮去一圈釉,外壁施釉不到底足,這樣可以大量疊燒較為低檔一些的盤碗,以提高產量。有人說此法為金代創燒,其實從北宋到元末小陂窯都在使用。三是南宋之后發展起來的“砂圈疊置覆燒法”,又稱“芒口覆燒法”,多用于青白瓷盤碗的燒制,因器口嵌入窯具砂瓦圈內,故燒成后器口無釉,稱“芒口”,但器底滿釉。但也有燒后所有碗碟粘成一坨而報廢的。四為“匣缽裝燒法”,一匣一器,燒成后器身不留任何支燒痕跡,這是至今仍在使用的高檔精瓷的生產之法。小陂窯的遺址上以上四種燒法的瓷片隨處可見,而匣缽、瓦圈、墊餅等窯具更是堆積如山,一坨坨因疊燒流釉而粘連在一起的瓷碗也不時可以發現。可見古代窯場廢品率也是很高的。小陂窯以龍窯裝燒為主,以木柴(主要是松木)為燃料,在還原氣氛中火候可達1250℃~1300℃,所以瓷化程度高,胎質堅硬,釉色勻凈滋潤。其裝燒工藝可謂集中了宋元時期的多種工藝技法,最典型的一為北宋的圈足內“小墊餅墊燒法”,器底留下了一個餅形紫黑斑紋。二為宋元時期廣泛使用的“澀圈疊燒法”,器物里心刮去一圈釉,外壁施釉不到底足,這樣可以大量疊燒較為低檔一些的盤碗,以提高產量。有人說此法為金代創燒,其實從北宋到元末小陂窯都在使用。三是南宋之后發展起來的“砂圈疊置覆燒法”,又稱“芒口覆燒法”,多用于青白瓷盤碗的燒制,因器口嵌入窯具砂瓦圈內,故燒成后器口無釉,稱“芒口”,但器底滿釉。但也有燒后所有碗碟粘成一坨而報廢的。四為“匣缽裝燒法”,一匣一器,燒成后器身不留任何支燒痕跡,這是至今仍在使用的高檔精瓷的生產之法。小陂窯的遺址上以上四種燒法的瓷片隨處可見,而匣缽、瓦圈、墊餅等窯具更是堆積如山,一坨坨因疊燒流釉而粘連在一起的瓷碗也不時可以發現。可見古代窯場廢品率也是很高的。

小陂窯的典型器代表作有:薄胎茶盞。宋代是個尚茶時代,茶盞需求量大。金溪的薄胎茶盞,大小適中,造型規整,釉色清亮,有淡青釉、褐釉、黑釉的,其中以窯變兔毫盞最為名貴。青釉碗。胎壁勻稱,多劃花或印花,線條嫻熟,有點耀州窯的風格。其紋飾藏于釉色之中,若明若暗,韻味無窮。

印花魚紋碗碟。大小不一,以雙魚紋為多見,釉色影青或淡青,十分秀氣。魚紋印在器壁的稱“活魚”碗,有游動之感;印在器底的便比較呆板,多見于盤碟之中。高腳碗、碟。其器身廣口外撇,深腹為碗,淺腹為碟。一般高足中空,底微外撇,不像明代高足完全呈喇叭狀外撇很大。足高大致等于器身。器身與足結合處為胎接,足內與足端露胎無釉,燒制時略有小裂痕,而明代之后器身與腳為釉粘接,腳內滿釉。高腳碗多為青白釉,也有醬釉,造型規整,釉面明凈,且杯內里常有印花紋飾。還有少數“褐色點彩”,即用褐色釉在杯身釉面上作斑點裝飾。

青釉小魂瓶。魂瓶又稱皈依瓶,是受道教影響的地區宋元時期普遍使用的陪葬品,內置五谷茶葉等,作墓主靈魂皈依之所。小陂窯與龍虎山毗鄰,是道教流行地區,宋元墓葬不論貧富都有魂瓶出土。小陂窯的青釉小魂瓶富有地方特色,一般高17~19厘米,腹徑9~10厘米,口徑與足徑均6~7厘米,蓋為闊沿高帽形,高7厘米左右。灰白胎,胎質厚實細膩,施青釉,釉色淡雅沉靜。器內滿釉,器外釉不及底。其顯示魂瓶特色之處是肩部裝飾了一圈向外飄出的荷葉邊,荷葉邊上貼塑6尊菩薩立像,雖是簡單的條狀,但極有神韻。菩薩身后的瓶壁上還裝飾了4~5道螺旋紋。整體造型沉穩勻稱,古樸中而略帶神秘感。

三腳鼎式小香爐。秀美小巧,大多是家庭清供之用。一般高6~7厘米,口徑10厘米左右,口微外卷頸微束,上面貼塑兩道象征性的螭龍耳,下面三道獸紋足,短而有力,有通體影青釉,也有烏金釉,但釉不到底。

小陂窯已經湮沒在歷史深處,它從北宋起熊熊燃燒了三個多世紀的窯火也早已熄滅,留下來的精品已稀如晨星。它是我國宋元陶瓷大家庭中的一員,是金溪人民對我國陶瓷文化的一大貢獻,具有不可再生的重大文物價值。所以,小陂窯值得我們認真地解讀,其遺址和存世瓷品也值得我們珍惜。