景德鎮民窯博物館

陶瓷被譽為“土與火的藝術”,因此,燒成是制作陶瓷器最關鍵的工序之一,無論多么優良的制瓷原料,無論多么高超的制作技藝,無論多么精美的陶瓷坯體,最終都要經過火的考驗,都要具備成熟的裝燒工藝和窯爐燒成技術。景德鎮民窯借助于火的力量,把陶瓷藝術推向了爐火純青、駕馭自如的境地。

第一節 窯爐

與事物發展規律一樣,景德鎮窯爐也經歷了由低級到高級、從不成熟到成熟的漫長的演變過程。從五代的土夯饅頭窯到宋元的龍窯,從宋元的龍窯到明代的馬蹄窯和葫蘆窯,從明代葫蘆窯到清代蛋形窯,一次又一次的窯爐形制變革,一次又一次的裝燒技術進步,是景德鎮陶瓷業蓬勃發展的工藝保障。

一、龍窯

因窯身為長條形傾斜砌筑,如一條火龍自上而下,故稱“龍窯”。它一般依山坡而建,目的是利用山體的自然坡度增強窯室的抽力,控制窯內溫度和氣氛,并使火焰流向與窯身平行(屬平焰式窯),故龍窯基本上不設煙囪。其前端低,為窯頭和火膛之地;后端高,為窯尾。它的窯背或兩側沿窯長度方向每隔1米左右開一排或一對投柴孔,將燃料投入窯內火道中燃燒。龍窯的優點在于:產量大,燒成成本較低,結構簡單,用費較省。但是,裝窯、開窯的勞動強度大,而且某些窯位氣氛和溫度波動性較大,不易控制。

饒南龍窯遺址

二、馬蹄窯

馬蹄窯,由直焰式圓窯發展而來,屬半倒焰式和全倒焰式窯爐。燒窯點火后,火焰從火膛噴向窯頂,窯頂封閉沒有出路,而后壁的煙道(即排煙孔)和煙囪具有抽風力,火焰于是倒向窯室的后半部。這樣就延長了火焰在窯內流動的路線和時間,從而可以充分利用熱能,并控制窯內溫度和氣氛。

馬蹄窯

三、葫蘆窯

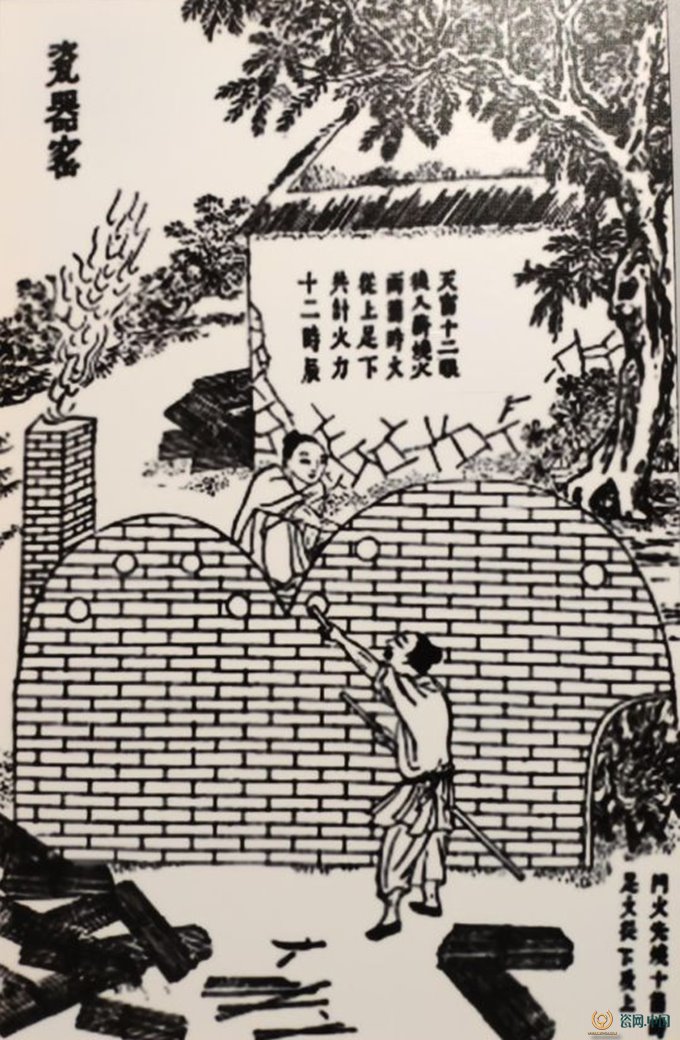

葫蘆窯是首創于景德鎮的一種窯爐形制。該窯由龍窯演變而來,中部內折,分前后兩個窯室,前室高,后室低,且前寬后窄,前短后長,形如半只葫蘆臥于地面。窯頂有十二個圓眼(即“天窗”),為投柴孔。排煙孔在后壁,后壁設有獨立的煙囪。火焰從下攻上,火力從上透下。它克服了龍窯過長、不易控制溫度和氣氛的缺點。

葫蘆窯體形小,成本也小,適用于民間個體窯場,故在明代尤為盛行。

葫蘆窯(明《天工開物》插圖)

四、蛋形窯

蛋形窯,屬平焰式窯,因其形狀似半個鴨蛋臥地,故名。又因其燒窯的燃料為松柴,稱“柴窯”。還因其首創于景德鎮,俗稱“鎮窯”。它是明代后期由葫蘆窯演變而來的一種窯爐形式,一直到民國都是景德鎮燒瓷窯爐的主要形式。

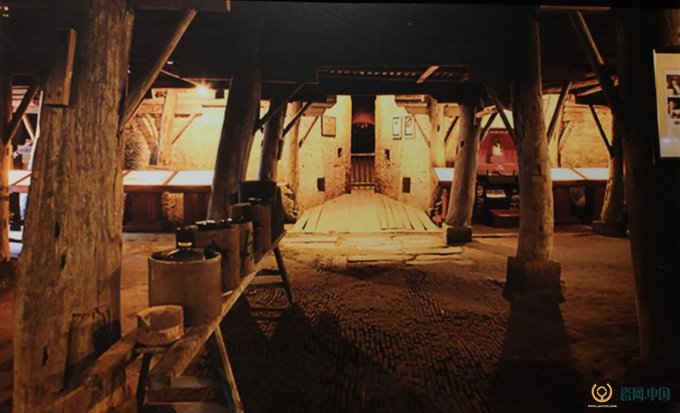

蛋形窯由窯屋和窯爐兩大部分組成,其中窯爐建在窯尾的正中間,主要由窯弄、窯床、窯蓬、煙囪和窯位五部分組成;而窯屋用彎曲、粗大的雜木立柱,樓枋很密,每隔4-5米就一根,窯屋除中央建造窯爐外,其余的就見鋪房、客房、閣樓以及樓下堆放匣缽的“落”。

蛋形窯在構造、砌筑技術等方面,都具有許多獨特和巧妙之處,對景德鎮陶瓷發展起到了極其重要的作用。

第二節 攣窯

攣窯,是指砌窯、補窯的專業。從元代起,景德鎮本地人魏姓就專司砌窯一行。到清嘉慶,魏姓改行,砌窯技術則由都昌人學得,后來都昌人又從事補窯一業。清末,景德鎮出現攣窯店。民國時,景德鎮有兩家攣窯店,一在彭家上弄,一在龍缸弄,均由都昌人余姓把持。攣窯是技術性很強的行業,在制瓷的各行業中享有很高的威望。

攣窯棚

第三節 裝燒工藝

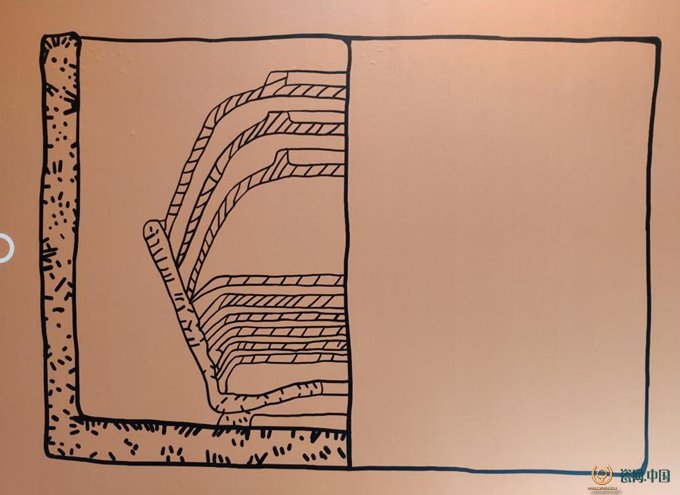

一、五代支釘疊燒法

五代,景德鎮裝燒窯具非常簡單而原始,沒有匣缽,只有支釘和墊柱。裝燒時,先用夾砂的粘土做成高約10厘米的缸胎柱狀物(即墊柱)為底座,用耐火度較高的粘土搓成小條,捏斷成支釘,并沿碗坯足邊粘附一定數量支釘,再把粘有支釘的坯件放在墊柱上,然后把足邊粘有同樣支釘的坯件一個一個地重疊起來,組成一柱后入窯焙燒,這就叫“支釘疊燒法”。其缺點是:1、火焰未與制品隔離,釉面污染嚴重;2、支釘破壞了制品的釉面及外觀質量;3、窯溫高,堆疊過多,制品足邊易下陷并出現缺口。

五代支釘疊燒法示意圖

墊柱(五代)

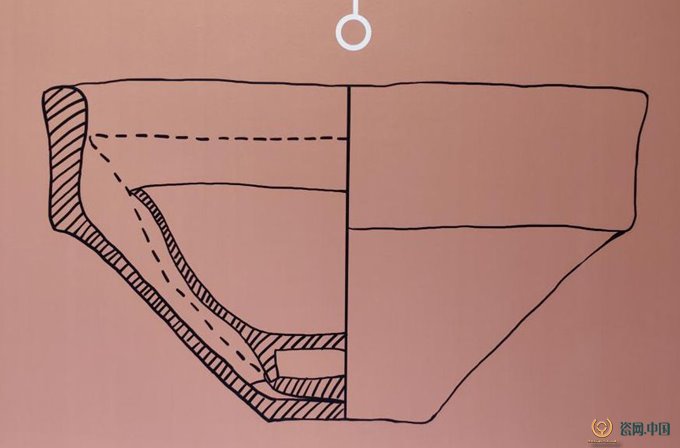

二、宋代仰燒法

到了宋初,景德鎮出現了匣缽仰燒法。其流程如下:在窯床上按照一定規律排放若干墊柱,并在墊柱上放好漏斗狀匣缽,匣缽內放入墊餅,用雙手把坯件的圈足套在匣缽內的墊餅上,再把裝有坯件的匣缽送入窯內重疊焙燒。這種裝燒方法與五代的支釘疊燒法相比,更為先進:1、用匣缽裝燒,把制品與火焰隔開,釉面不易被煙塵污染;2、一匣一器,使燒成的器物除足內澀胎外,釉面完整;3、使用匣缽,可充分利用窯內豎向空間堆疊制品,提高了窯內裝載量,從而降低燒成成本。這是景德鎮裝燒工藝史上的一次重大變革。

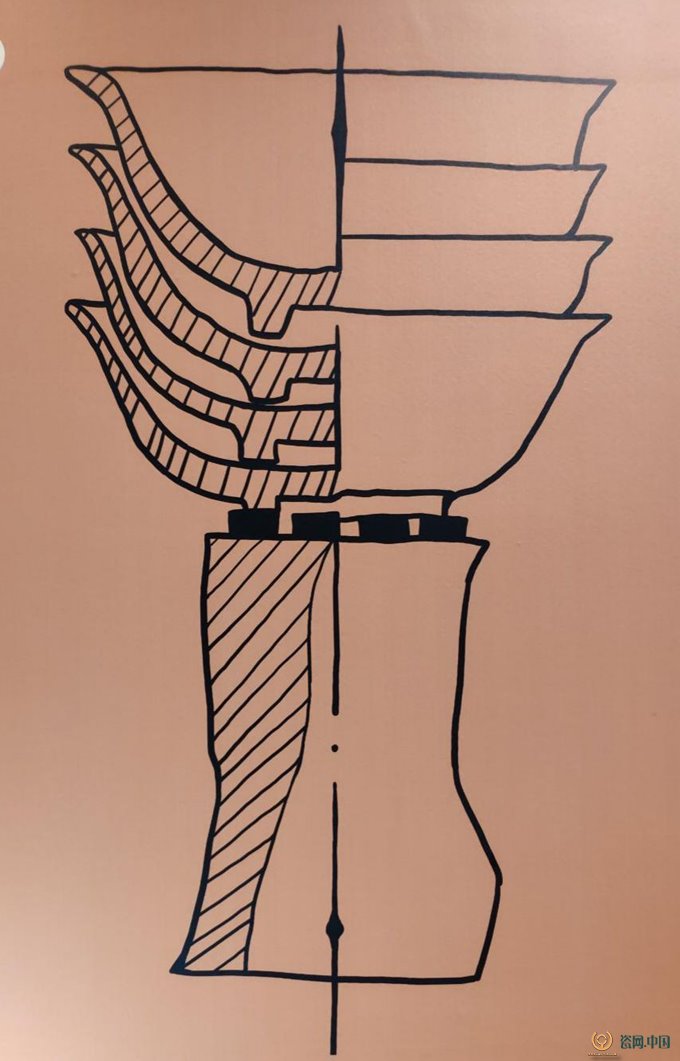

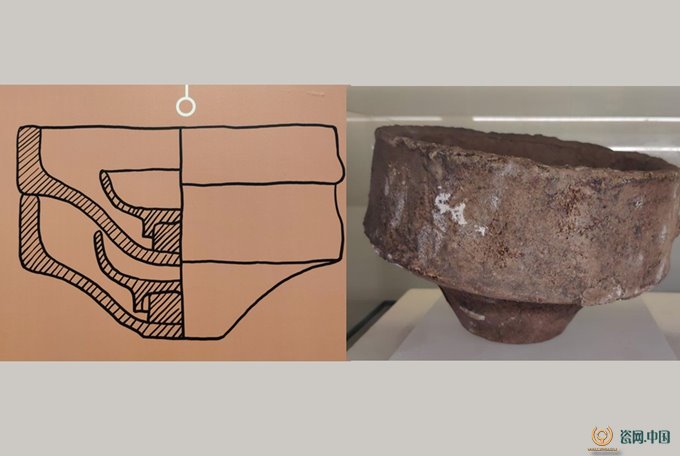

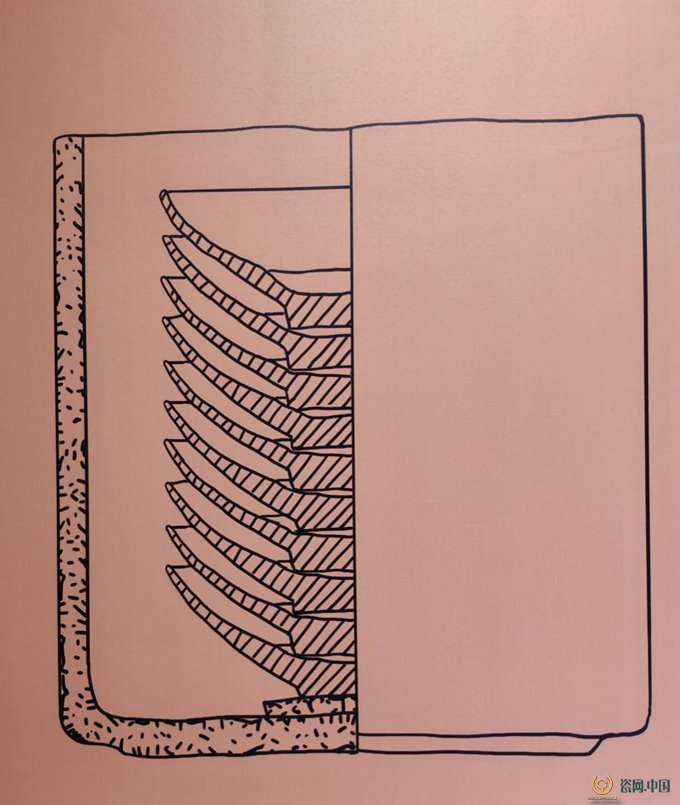

三、宋代中期多級墊缽覆燒法

北宋晚期至南宋初,景德鎮為了緩解嚴重的原料危機,減輕“興燒之際,按籍納金”的窯稅制重負,不得已采用了北方定窯淘汰的墊缽覆燒工藝。其方法如下:先用瓷泥做成內壁分作數級上大下小的墊缽,并在墊缽內的墊階上撒上針狀粉末(谷殼灰),以防坯件與墊階相粘,再按器物口徑由小到大、由下向上依次把坯體倒扣在墊階上,最后將一個泥質的墊圈放在平底匣缽中,把扣好了坯件的墊缽放在墊圈上即可堆疊滿窯。其優點:窯室單位產量有較大增加,降低了燒成成本。而缺點是:1、器物芒口;2、不能燒造社會需求量大的同一規格的產品。

宋中期墊缽覆燒裝匣示意圖

覆燒窯具——墊缽(宋)

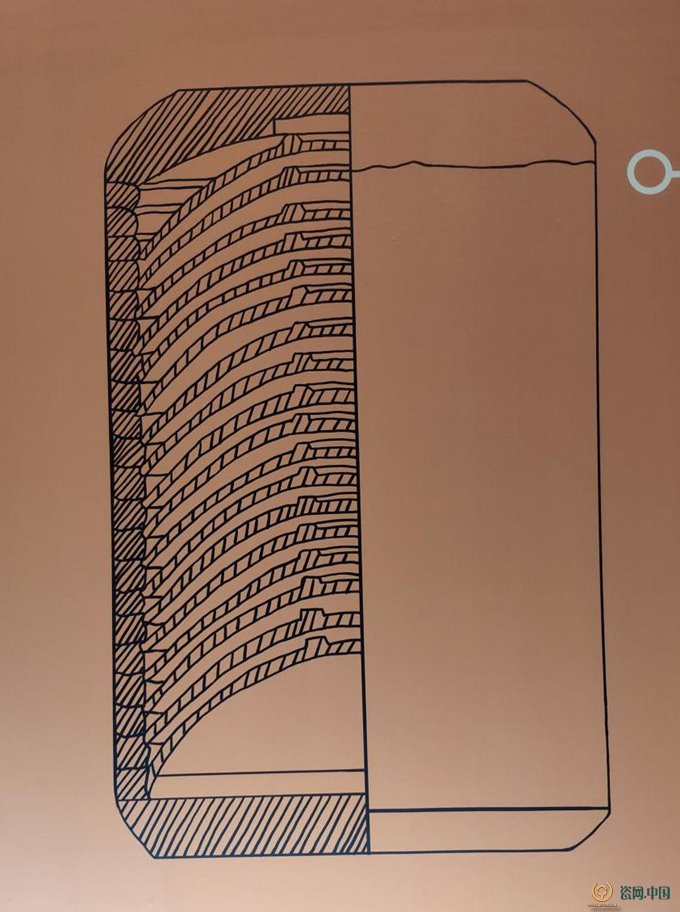

四、宋代后期的支圈組合式覆燒法

由于墊缽覆燒法的工藝局限性,從南宋中期開始,景德鎮就逐漸采用了一種更為先進的覆燒工藝——支圈組合式覆燒法。其裝坯過程為:以大而厚的泥餅為底,將斷面呈L形的瓷質支圈放在泥餅上,并在支圈上撒上谷殼灰,把坯件的芒口倒扣在支圈上。然后將30個左右的坯件與支圈,一圈一坯地依次覆蓋,組成一個上下直徑一致的圓柱體,最后再用稀薄的耐火泥漿涂抹外壁,以連接支圈,封閉空隙,即可疊壓裝窯。這種裝燒工藝,不僅裝載量高出匣缽仰燒法的4倍以上,還能燒制規格一致的產品。

宋代后期支圈組合式覆燒法示意圖

覆燒窯具——支圈(宋)

五、元代澀圈疊燒法

為了解決覆燒法所帶來的芒口問題,元代景德鎮采用了澀圈疊燒法,專門燒制粗瓷。其工藝為:先把制品底心的釉面旋出一圈澀胎,再將上一個坯件的不掛釉的底足放在下一個坯件的澀圈上,依次重疊十個左右,再裝入桶式平底匣中重疊裝燒。

元代澀圈疊燒法示意圖

黑釉澀圈碗(元)

六、明代吊裝法

從景德鎮一些明代窯業堆積物上看,其匣缽的內徑與碗的口徑相差不大,間隙十分狹窄,只有幾毫米,當時工匠是怎樣將坯體放入匣缽內的呢?經研究發現,他們發明了一種吊裝方法:即用兩股細線兜住坯件的腹部與圈足的交界處,把坯件吊起放入匣缽中,待坯件在墊餅上放穩后,再把吊線抽出。明代吊裝法比宋元時期仰燒法多裝匣缽20柱左右,裝載量比宋代高25%左右。

明代吊裝法示意圖

七、清代至民國仰燒法

清代至民國時期,景德鎮燒瓷窯爐為柴窯和槎窯,裝坯分為裝大器和裝小器兩種。其流程為:①裝大器工人從坯房馱坯到窯里(裝小器工人則從窯里將空匣挑到坯房)②整理匣缽;③清除匣內的積存物,再在匣內鋪新渣,放渣餅;④將坯放在渣餅上(裝大器需用吊線橫托渣餅底部,吊進匣缽);⑤滿窯工將裝好了坯的匣缽以窯柱的形式,按窯位一排排的放進窯里,準備燒造。

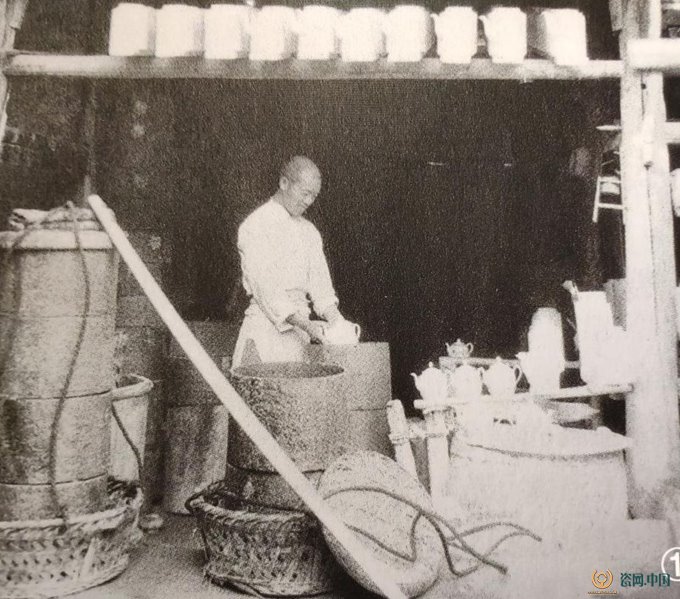

竹籃裝坯

第四節 鎮窯燒造流程

一、滿窯

滿窯是把裝好坯胎的匣缽搬到窯內按窯位分行碼好,并留出焙燒的空間(即火路)。它是燒窯的工序之一,是一項技術性強的工種。把樁要根據窯位的不同溫度以及陶瓷的品種與粗細來精心安排好窯位,一般是前數行是粗瓷,中間為細瓷,前后又是粗瓷。然后由專司其責的滿窯店和窯工按要求操作。

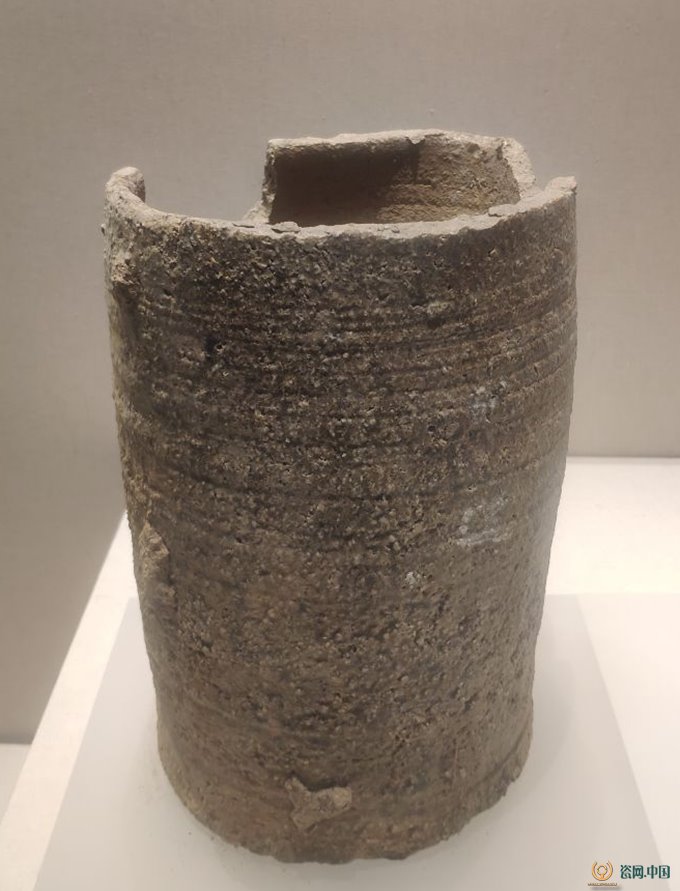

窯具——桶形匣缽(宋)

二、燒窯

燒窯是坯胎燒煉成瓷的全過程。舊式燒窯時間一般為16-18小時,分“燒上半夜”和“燒下半夜”兩個班次進行。為了便于“叫駁”(交接班),窯工要上窯住宿。窯上有一神龕,窯工點火前都要祭拜窯神童賓,祈求窯業太平。燒窯分為溜火、緊火和閉火三個階段,其中,溜火是指初燒時慢火,使窯內火力平衡;緊火是指加大火力,轉入高溫;閉火是指瓷器已燒熱,停止投柴。把樁是全窯的生產指揮者,全面熟練燒窯技術,又叫“火頭”。

三、開窯

開窯工職責是做好從窯內搬出匣缽、取出瓷件和清理窯室的收尾工作及燒下一窯的前期準備工作。它一般在歇火后第二天上午進行,先要在搭窯戶到來之前揭下擋窯門的三根匣杪和所有小器的杪,擺好開窯凳,各搭窯戶的裝坯和看色(即選瓷人員)身披濕麻袋,手戴厚統套,冒著高溫進窯搬出各自的匣缽,再取出瓷件交挑擔工運回。其后,窯里收兜腳工把每根窯兜的空匣挖起來,收集一塊,打雜工把窯里的匣屑、碎瓷清掃干凈,交推窯弄工運往郊外。