裝飾藝術是陶瓷價值得以體現的基礎,也是陶瓷制作工藝的一個重要組成部分。所謂的陶瓷裝飾,是在陶瓷器的表面或坯體上進行藝術處理的加工工藝,它對提高陶瓷產品的外觀質量和藝術價值以及豐富人們的物質文化生活水平等方面起到了積極作用。

第一節 胎體裝飾

景德鎮瓷器胎體裝飾是指在坯胎上用刀具、扦、模范等工具勾勒或翻印出各種圖案,再施以透明釉(或不施釉),然后經高溫燒制而成的一種藝術加工形式。其手法多樣,主要有刻花、印花、剔花、鏤空、貼塑等。

一、刻花

景德鎮刻花始于唐代,盛于宋代,以后各朝各代都沿用。它在刀法使用上多為單入側刀,即斜握刻刀刻花紋于坯胎上,線條一邊深一邊淺,這便是景德鎮宋代獨創的“半刀泥”刻花法。

二、印花

印花是將坯胎在拍模前套裝于刻有圖案的模具上,退模后再上釉燒成,瓷器圖案呈凹凸狀,具有很強的立體感。這是南宋至元代景德鎮最常見的瓷器胎體裝飾手法之一。

宋代青白釉刻花紋碗

南宋青白釉印花碗

三、剔花

剔花,即留花剔地,是先用竹扦或鐵扦劃出花紋,再用刀具剔除花紋以外的胎泥,使花紋凸起,類似于浮雕。宋代以來,景德鎮歷朝幾乎都曾使用過此法。

四、鏤空

鏤空是將坯胎挖出一個圓形、橢圓形、方形、菱形、六方形以及環形的小孔,或將坯胎上的圖案以外的空間鏤空剔透。此法既起到了排氣、避免坯胎在高溫燒造中炸裂的作用,又增強了制品的美觀效果。

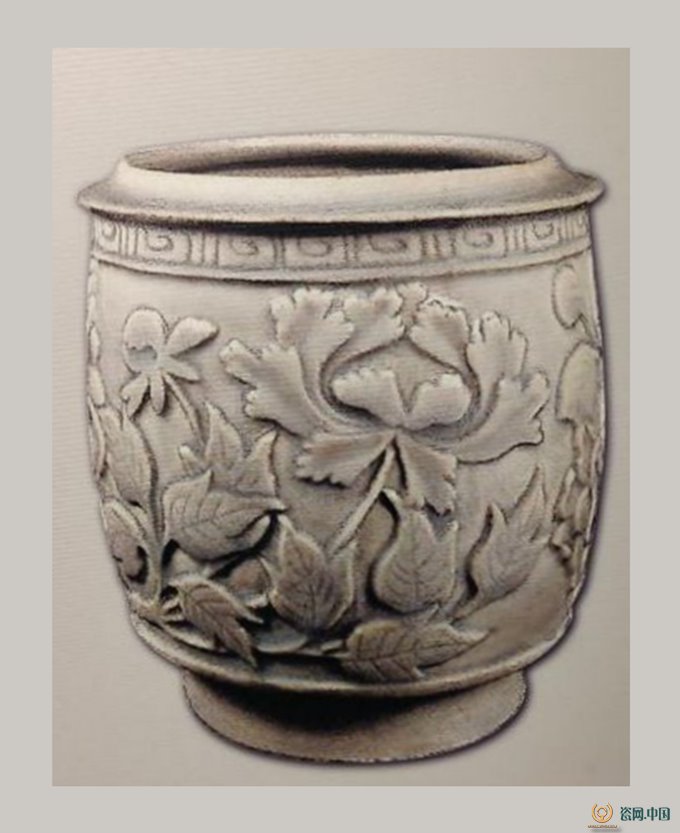

宋代青白釉剔花牡丹紋圈足爐

元代青白釉鏤空枕

五、貼塑

貼塑是先將泥料搓成小條,再捏成花紋圖案,然后用泥漿把花紋粘附在瓷器的胎體上,從而形成浮雕效果。

六、捏雕

捏雕,即用手捏成瓷器雕塑,如花蕾、花瓣、花葉、花枝以及雀冠、鳥羽等。它是先用坯泥搓成泥條或壓成泥片,再用椏扒等工具手捏成型,邊捏邊粘接。宋代,景德鎮湖田窯曾燒制了一批精美的捏雕瓷器作品。

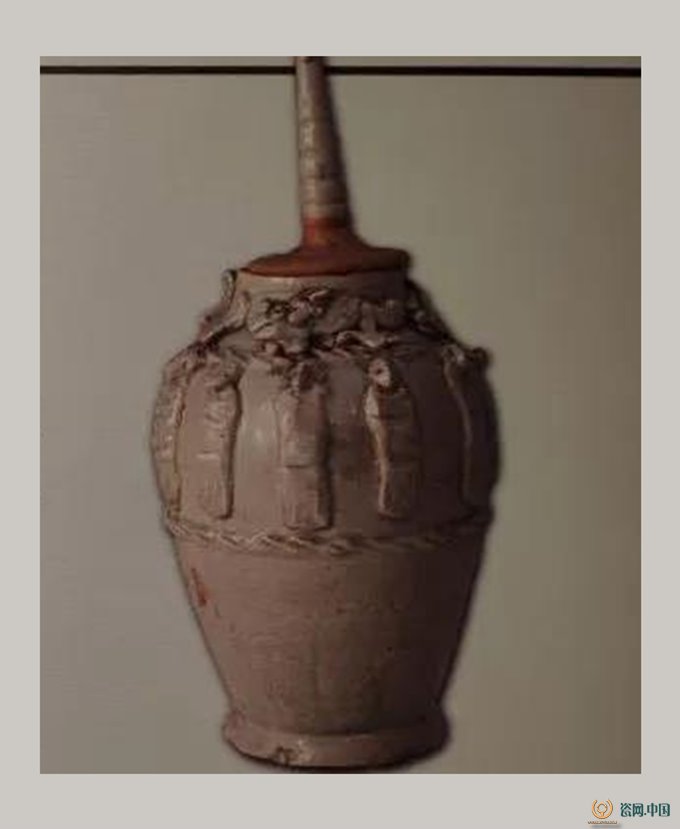

宋代青白釉貼塑龍虎瓶

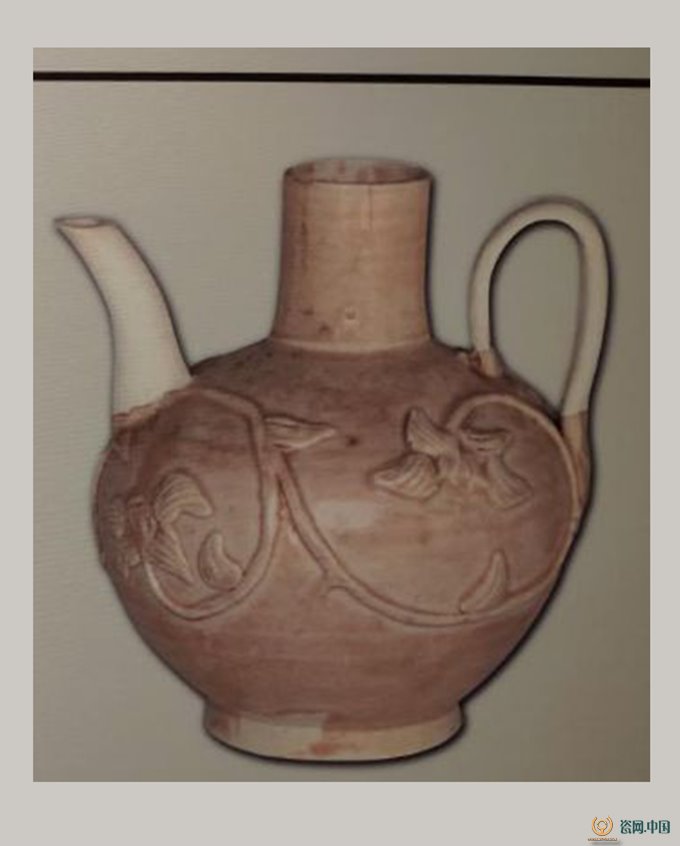

宋代青白釉捏雕花卉紋直口壺

第二節 色釉裝飾

色釉,即顏色釉,主要分為低溫和高溫兩種,其中,高溫色釉是在石灰釉中利用氧化鈣作助熔劑,在1200℃以上高溫中燒成;低溫色釉是用氧化鉛作為助熔劑在700——900℃的溫度中燒成。景德鎮傳統色釉產品有青釉、白釉、青白釉、黑釉、卵白釉、霽藍、孔雀綠、嬌黃、均紅、郎窯紅、天青釉、烏金釉、茶葉末等。這些美輪美奐的色釉產品,素有“天然寶石”之稱。

一、宋代青白釉

青白釉,俗稱影青釉,創燒于五代,成熟于北宋,是一種含鐵量較少、在還原焰中燒成的介于青白二色之間的高溫色釉。景德鎮青白釉以釉果為基礎,以釉灰為助熔劑,釉色瑩潤,如冰似玉,充分表現了其自然天成的內在韻律和無窮美感,是中國宋代青白瓷窯系中最杰出的代表。

二、元代黑釉

黑釉是在青釉瓷的基礎上發展而來的,它與青釉一樣,都是以氧化鐵為著色劑,在還原焰中燒成。景德鎮黑釉瓷盛行于元代,以湖田窯所產最為精美,著名的品種有兔毫、鷓鴣斑等。

北宋青白釉龍虎枕

元代黑釉高足杯

三、元代卵白釉

卵白釉因釉色呈失透狀,色白微青,酷似鵝蛋色澤,故名。且因其印花紋中多帶有“樞府”二字,又稱為“樞府瓷”,即元朝中央軍事機關“樞密院”在景德鎮民窯中定燒的官窯瓷器。卵白釉含鈣量低(約為5%),鉀,鈉成份增多,粘度大,沒有青白釉流動性好和透明度高。其裝飾多為印花,也有戧金、五色花等。

四、元代霽藍釉

霽藍釉,又稱“灑藍”、“霽青”及“祭藍”,是一種以氧化鈷為著色劑的高溫藍釉,生坯掛釉,在1280——1300℃的高溫下一次燒成。其特點是色澤深沉,釉面不流不裂,濃淡均勻,比較穩定。它創燒于元代,盛行于明清,裝飾形式有藍釉戧金,藍釉刻白花,藍釉印花等。

元代卵白釉印花龍紋高足杯

元代霽藍釉白龍紋梅瓶

五、元代孔雀綠

孔雀綠瓷,始燒于元代景德鎮,是一種以銅為著色劑的低溫色釉。當氧化銅在釉中熔融以后,由于釉中鉛分較多,就會呈現極似于孔雀羽毛的翠綠色彩,故名。

六、明代永樂甜白釉

甜白釉之所以“光瑩如玉”,并非在其釉料中添加了白色著色劑,而是選擇了含鐵量較少的瓷土,并對其釉料作了更精細的除鐵處理。經科學測試,多量的微細的殘留石英顆粒和一定量的云母殘骸是永樂甜白釉的質感所形成的主要原因。

元代孔雀綠蓋盒

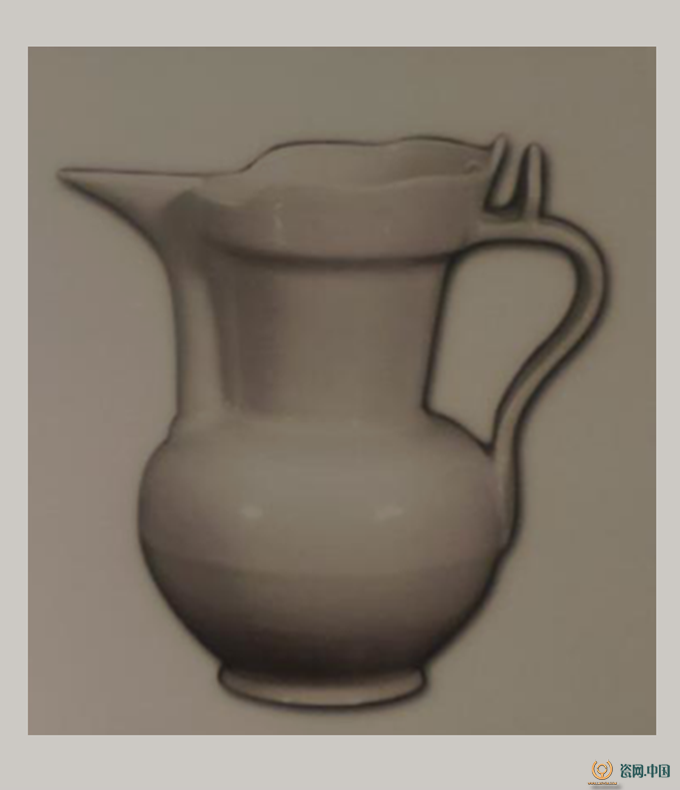

明代永樂甜白釉僧帽壺

七、明永宣祭紅

祭紅,又稱“霽紅”、“醉紅”、“鮮紅”,是一種以銅為著色劑,生坯掛釉,在還原焰中一次燒成的高溫色釉品種。其釉不流淌,不開片,呈色深沉,如紅寶石一樣鮮艷。清藍浦《景德鎮陶錄》載:“霽紅釉,用紅銅條、紫石英合成,兼配碎器不(音dǔn)、寶石、瑪瑙”。它創燒于明永樂年間景德鎮,因當時常作祭祀郊壇之用,故名。

明永樂祭紅高足杯

第三節 釉下彩裝飾

釉下彩是指在生坯上彩繪,然后罩以透明釉,再入窯高溫燒成、花紋沉于釉下的陶瓷彩繪工藝。宋代的褐彩是景德鎮釉下彩的初級形式。至元代,景德鎮青花、釉里紅等釉下彩工藝極其成熟,至精至美,開創了世界彩瓷時代的新紀元。

一、褐彩

褐彩,是宋代景德鎮最常見的陶瓷裝飾技藝之一。它是以氧化鐵為著色劑進行施彩,然后上釉燒制而成。其目的是增強瓷器色彩的明快感,并通過對器物的重要部位點彩,起到畫龍點睛的作用。

裝飾技法——褐彩(宋)

二、青花

青花,屬一種采用鈷料在坯胎上繪畫而一次性燒成的釉下彩繪工藝。成熟的青花瓷創燒于元代景德鎮。其青花發色艷麗而沉穩,圖案華麗而繁褥,被世人譽為“千金一器”。而景德鎮明代民窯青花瓷呈色淡雅,構圖簡潔,常見紋飾有花草、人物、魚蟲等 并書有草體“福”、“壽”等青花銘款。其紋飾與銘款雖然由民間工匠隨筆而畫,極其簡單,卻是一氣呵成,盡顯最粗獷,最自然的民窯青花藝術風格。

元青花花卉紋高足盤(修復)

三、釉里紅

釉里紅與青花一樣,同屬于釉下彩。它是以銅為著色劑在坯胎上繪畫,施以透明釉,在高溫中一次燒成,畫面呈紅色。釉里紅對窯窯中氣氛要求極為嚴格,銅必須在還原焰中才呈現紅色,故燒成難度大,產量低。傳世與出土的元代釉里紅制品極少,成為了陶瓷史上風毛麟角般珍貴的瓷器制品。湖田窯、落馬橋、珠山北麓風景路等地發現的元代釉里紅瓷器標本發色紅艷,證明了景德鎮釉里紅燒造技術在元代就已經相當成熟。

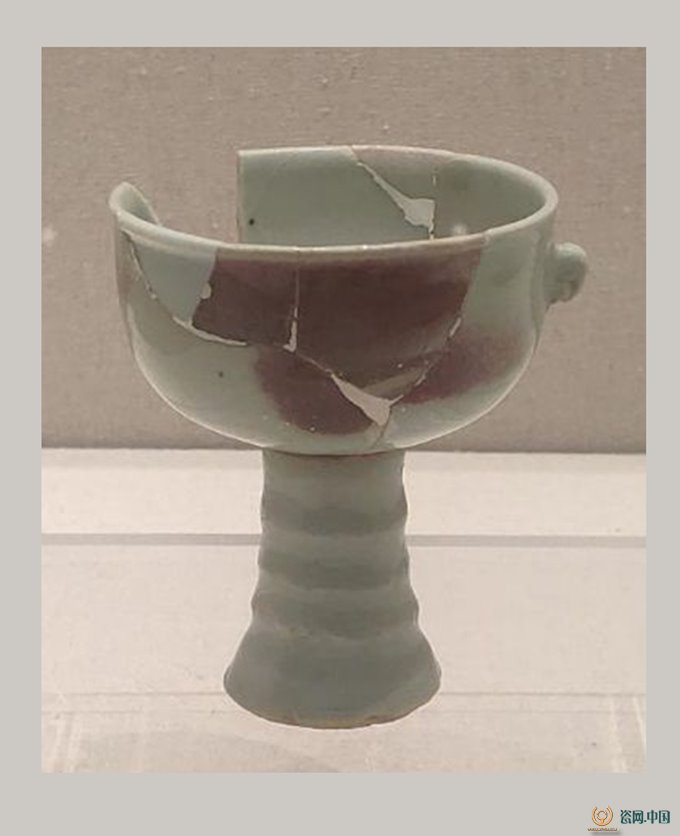

元代釉里紅高足轉心杯(修復)

四、青花釉里紅

青花釉里紅,元代出現,是青花和釉里紅兩種釉下彩繪工藝相互結合的裝飾形式。青花呈色劑是氧化鈷,釉里紅呈色劑是氧化銅,二者對燒成溫度與窯內氣氛的要求各不相同,燒造難度極大,成功者極少。因此,可見河北保定發現的景德鎮燒制的元代青花釉里紅鏤花蓋罐就顯得尤其珍貴。

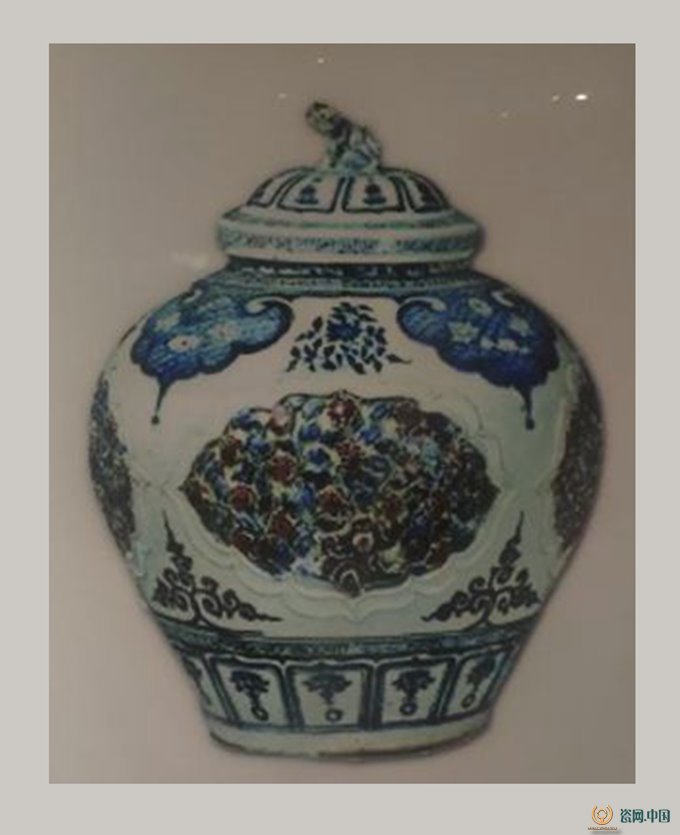

元代青花釉里紅開光鏤花紋蓋罐

第四節 釉上彩裝飾

釉上彩是指在已燒成的瓷器釉面上進行彩繪,經780—850℃低溫二次燒成的陶瓷彩繪工藝形式。其彩繪的花紋在釉上,故稱釉上彩。景德鎮釉上彩裝飾始燒于元代,如紅綠彩、立粉堆花及金彩等。至明、清時期,達到了歷史上的最高峰,如五彩、粉彩、古彩及素三彩等等。民國時期,還創燒了淺絳彩、新彩等新品種。

一、元代紅綠彩

景德鎮紅綠彩最早出現于元代。它是在已燒成的瓷器釉面上先以紅彩(礬紅)描線,再用膠水調顏料,以淡雅的綠、黃二色填彩。然后經800℃左右低溫燒烤而成。近年來,景德鎮湖田、落馬橋、曾家弄等地均出土了一些元代紅綠彩瓷片。

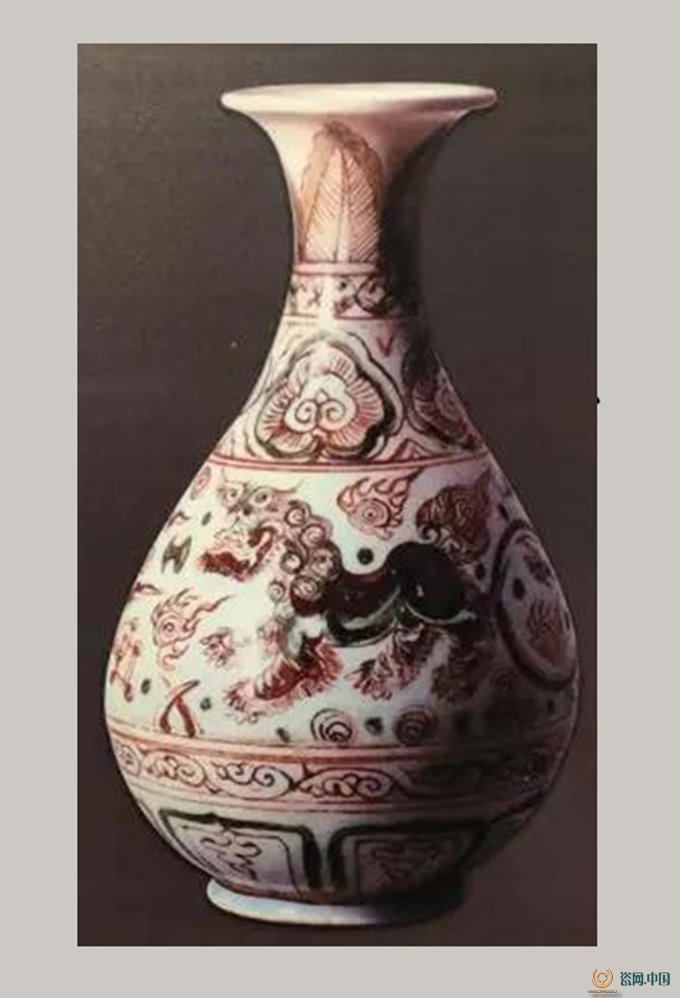

元代紅綠彩獅戲球紋玉壺春瓶

二、元代立粉堆花

立粉堆花,即彩畫中的立粉技術,最早見于元代山西陶器琺華彩。景德鎮元代工匠后引進并運用到了瓷器裝飾上。其裝飾方法是:在瓷胎上用特制的帶管泥漿帶擠出泥條,并用泥條勾勒成凸起的紋飾輪廓,然后在紋飾輪廓內分別以黃、綠、紫等彩料,填出底子和花紋色彩后上釉焙燒。

三、金彩

元代,景德鎮多在藍釉、孔雀綠釉及卵白釉上進行戧金,即用漆粘貼金箔于瓷器釉面上。明代,瓷器貼金更為盛行,而清代則改用金粉代替金箔,即用筆把金粉描繪在瓷釉上,再在700—850℃溫度下烘烤,金就燒牢在釉面上,然后用瑪瑙棒或稻谷來摩擦,使之發亮。晚清至民國時期,隨著液態金從國外傳入,景德鎮開始用金水描繪瓷器。金水繪瓷具有使用方便、耗金量低和外觀富麗堂皇等優點。

四、五彩

五彩始于明代初期,以明嘉靖、萬歷以及清康熙制品最著名。它是先以高溫燒成白瓷,再彩繪,然后在紅爐中低溫燒成。五彩表示多彩,不專指五種彩色。包括有紅、黃、綠、紫、黑、金等種,用它可以配出各種不同濃淡和不同色調的彩色,滿足彩繪各種人物、花卉、鳥獸和自然風景的需要。

清乾隆藍釉描金雙耳六方瓶

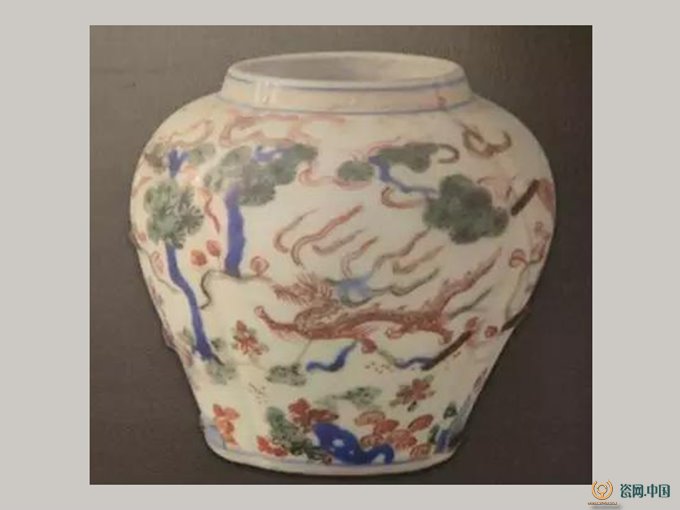

明五彩瑞獸紋罐

五、粉彩

粉彩是在康熙五彩基礎上,受了琺瑯彩制作工藝的影響而創燒的一種釉上彩品種。其彩繪工藝:先在白瓷上勾出圖案的輪廊,再在其內填上一層玻璃白,彩料施于這層玻璃白上,再用干凈筆輕輕將顏色依深淺濃淡的不同需要洗開,從而有濃淡明暗之感。粉彩的顏色由于摻入粉質,有柔和之感,燒成溫度比五彩低,在感覺上比五彩要柔軟,故有“軟彩”之稱。