江西景德鎮御窯廠遺址2021年度考古發掘是國家文物局批準并撥付國家重點文物保護專項資金進行的主動性考古項目,由江西省文物考古研究院、景德鎮市陶瓷考古研究所聯合故宮博物院考古研究所、北京大學考古文博學院、中國社會科學院考古研究所等國內頂級陶瓷考古研究機構,以及景德鎮陶瓷大學、景德鎮學院等地方高校,組成聯合考古隊,由江西省文物考古研究院的肖發標研究員擔任考古領隊。于2021年5月—2022年1月在御窯廠遺址公園的西北角、原景德鎮市鐵路局宿舍基址進行考古發掘(圖1)。

發掘位置圖(航拍)

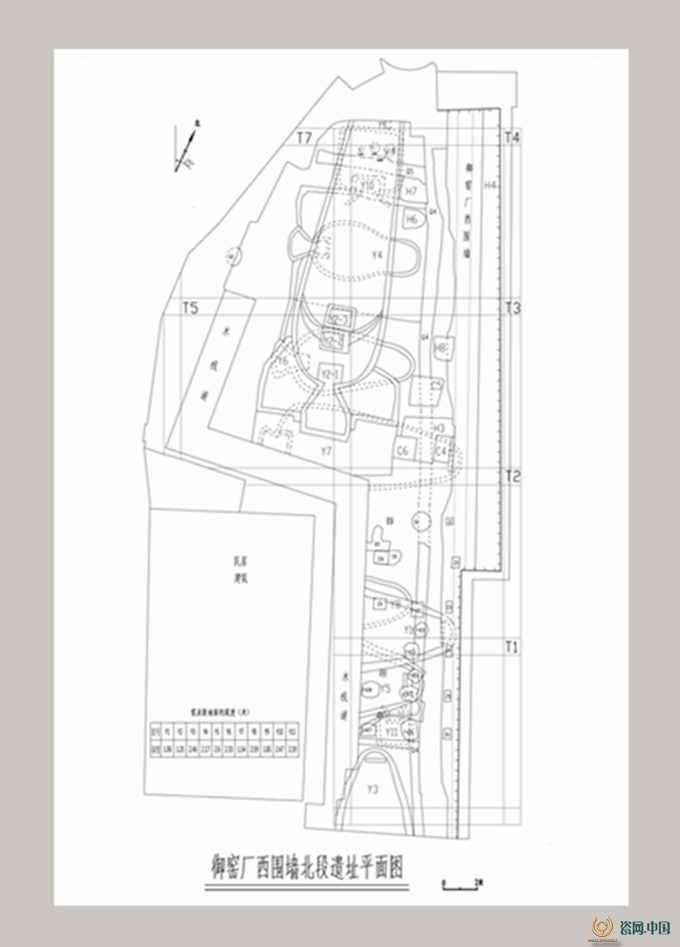

2021年度的考古發掘,是在2020年3月景德鎮市考古所對該區域進行考古勘探之后進行的正式考古發掘。本次考古發掘為了更好觀察明清御窯廠北段西圍墻內外遺跡與西圍墻的布局關系,既沒有按正南北方向,也沒有按勘探探溝方向,而是按西圍墻的走向為南北軸線,為避開周邊建筑的阻擋,共布10×10(米)探方4個,外加5×5(米)探方3個,布方面積為475平方米(圖2),后來為了遺跡的完整性,將3個5×5(米)探方擴展為2個10×10(米)探方,但受多種因素限制,實際發掘面積僅有442平方米。

圖2 探方分布示意圖

01 地層堆積

20世紀80年代在明清御窯廠西圍墻墻基之上砌筑了護坡墻,護坡墻東、西兩側地層堆積差異明顯。東側為廠內官窯區,西側為廠外民窯區,兩側文化層的開口均為民國地層,但廠內平均高于場外2.5米左右。現以典型堆積為例加以說明。

1.西圍墻以東御窯廠內的地層堆積

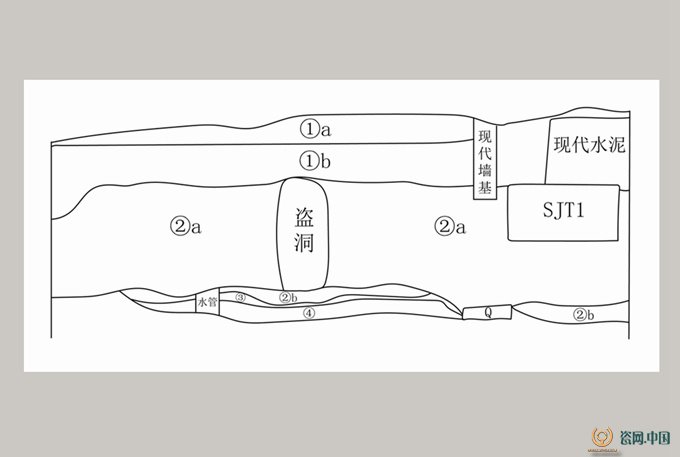

在西圍墻以東的御窯廠內,我們只發掘了一條長度17米、寬度為1米的探溝。從探溝東壁的地層剖面可以看到,這里的地層可以劃分為5層(圖3):

T4東壁地層剖面圖

第①層分為a、b、c三個亞層。①a、①b層為現代層,遍布整條探溝,出土少量現代建筑垃圾和塑料制品、玻璃碎片等,為1980年代以后形成。①c層為踩踏面,遍布整條探溝,出土大量晚清民國時期的青花、白釉瓷片,另有少量玻璃碎片、電瓷等,分析為晚清、民國時期的作坊踩踏面。

第②層分為a、b兩個亞層。②a層厚約1.80米,遍布整條探溝,是廠內堆積最厚的一層堆積。土質緊密,土色紅褐,含少量匣缽、窯渣、瓷質套缽、墊餅,另有一些明初的官窯釉里紅、紅釉、白釉碗、盤瓷片,不見宣德以后的產品,分析為宣德時期形成的堆積。②b層厚約0.20米,土質粗松,土色灰黑,包含大量匣缽、窯渣,另有大量元代青灰釉瓷與明代初期的白釉與釉里紅瓷器,器類有高足杯、碗、盤、雙耳抱月瓶等,還有一些白釉瓷質筒瓦等建筑構件,分析是明代永樂時期的堆積。

③層,墊土層,很薄,厚約0.05米。質地緊密、純凈,有夯打跡象,土色紅褐。Q1疊壓于該層之上。該層包含物有少量白釉碗、瓷質套缽及一些洪武時期的建筑構件。分析是明代洪武時期的堆積。

④層,窯業垃圾層,厚約0.25米。包含匣缽碎片、窯渣,另有一些元代青灰釉、青花瓷片及少量洪武時期紅綠彩及紅釉瓷片,器類有碗、盤、高足杯、瓷塑等。分析為元末至明洪武時期地層。

⑤層,踩踏面。包含少量匣缽碎片和窯渣。包含物有元代灰青釉瓷、卵白釉瓷及宋代青白瓷,器類有碗、杯、碟等,判斷為元代堆積層。該地層和墻外T02?層為同一時期。

2.西圍墻以西御窯廠外的地層堆積

在西圍墻外圍區域平均發掘深度在2米左右。部分探方發掘至生土層,深度在6.25米左右。

廠外地層堆積與廠內地層堆積的最大區別是,廠外幾乎不見永樂至宣德朝的明代早期堆積,在元代堆積之上的明代堆積,年代最早的也不過是正統、景泰、天順三朝即所謂的“空白期”,堆積較厚的是明代中晚期至清代中期堆積,清代晚期至民國早期的制瓷作坊與燒造窯爐遺跡比較多,民國晚期以后只見房屋與道路遺跡。另外,在元代堆積層之下,發掘區的南北兩端都發現了較厚的南宋青白瓷窯業垃圾層。

西圍墻外的地層堆積,以元代堆積為界,明顯可以分為上下兩個時期:

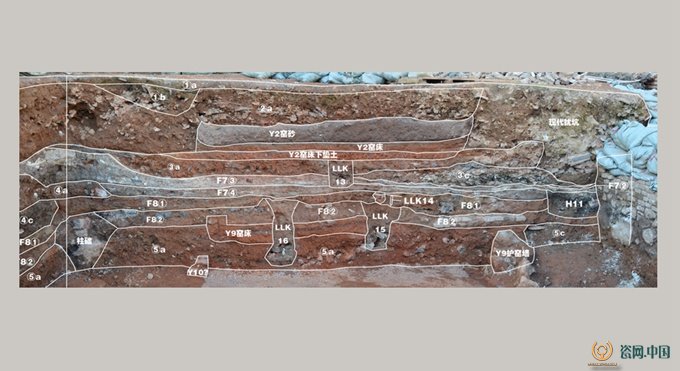

上層的明清時期,堆積厚度在0~3米左右,地層堆積非常復雜,比如在T4的北壁(圖4),由于層層遺跡疊壓打破,基本上沒有單純的地層堆積,看到的是不同時期的遺跡相互疊壓、打破現象。

圖4 T4+T7北壁地層堆積

下層的宋元時期,堆積厚度在0.2~3米左右,地層堆積較為單純,基本上都是窯業垃圾形成的地層堆積,很少有窯爐、作坊或其他建筑遺跡。其中元代堆積都較薄,厚度不超過0.60米,宋代堆積則很厚。整個發掘區就T2發掘到了生土層,是西圍墻以西、御窯廠外發掘深度最深的一個探方,從地面至生土深達6.25米,其中最下層的宋代堆積就厚達3.15米(圖5)。

圖5 T2南壁地層堆積

02 揭露遺跡

本次考古發掘,揭露的遺跡不僅數量多,種類也多。據初步統計,有圍墻4道(編號Q1—Q4)、房基8座(編號F1—F8)、窯爐11座(編號Y1—Y11)、轆轤坑23座(編號LLK1—LLK23)、釉缸4個(編號Ga1—Ga4)、灰坑10個(編號H1—H10)、池子10個(編號C1—C10)、路面7條(編號L1—L7),共計77個各類遺跡單位。這些遺跡包含了從制瓷到燒成全過程的各類作坊與窯爐生產體系。其中,御窯廠北段西圍墻(Q1)與明代中晚期護窯墻(Q4)之間的磚鋪路面(L4)的發掘,基本厘清了北段西圍墻的修建年代和改擴建情況(圖6)。

圖6 發掘遺跡分平面布總圖

1.御窯廠內官窯遺跡

北段西圍墻是本次考古發掘最重要的官窯遺跡,編號為21JYQ1,位于T1、T2、T3、T4的東側,從南向北縱貫整個發掘區。長度41米,殘高0.8~1.2米,寬度一般是兩股墻緊貼在一起,寬0.8米,最北段是內、中、外三股墻貼合在一起,寬1.3米(圖7)。圍墻平地分段修砌,材料以廢棄匣缽為主、兼以瓷質板瓦、筒板等建筑構件填充其中,還見有少量永樂朝的官窯白釉瓷片。圍墻起建之初對下層洪武時期的窯業堆積(④層)進行過平整,在窯業堆積層上鋪墊了一層紅褐色黏土(③層)并進行了夯實。夯土層之上為土質緊密、厚度約2米左右的永樂—宣德時期文化層(②層)。

圖7 Q1北段全景照

2.御窯廠外民窯遺跡

西圍墻西側民窯區揭露的遺跡現象,除了一條緊貼圍墻、寬約1米左右的巷道(L4)和巷道西側的圍墻(Q4),還屬于御窯廠外圍的道路設施外,其他都是民窯的制瓷作坊、燒造窯爐及窯房等遺跡,涵蓋了窯業生產活動的主要環節。其中,明代時期形成的巷道(L4),是判斷官、民窯空間變化和互動關系的標尺依據。而一批形制演變規律可循的馬蹄窯、葫蘆窯、蛋形窯的出現和消亡,則是明、清至民國時期景德鎮鎮區民窯發展歷史軌跡的最好實證資料。

L4分布于Q1與Q4之間,縱貫發掘區的南北,長度比西圍墻短12米,在南面的T1、T2保存較好,路面鋪有硪卵石。路面由東向西呈斜坡狀,既是巷道,又起著御窯廠外圍排水溝的功能(圖8)。

圖8 L4局部照

在巷道(L4)的西側揭露出橫貫南北的墻基一道,編號為Q4。該圍墻的建造方式為挖基槽和平地起建兩種。與西圍墻不同的是,下部墻基為青麻石砌筑,上部墻體為廢棄窯磚錯縫壘砌。根據墻基下層墊土內出土瓷器的特征及各遺跡、地層的關系判斷,該墻建造于明代中后期,在明代御器廠與清代御窯廠被燒毀后,曾遭御窯廠外的民窯窯爐、作坊等遺跡打破。

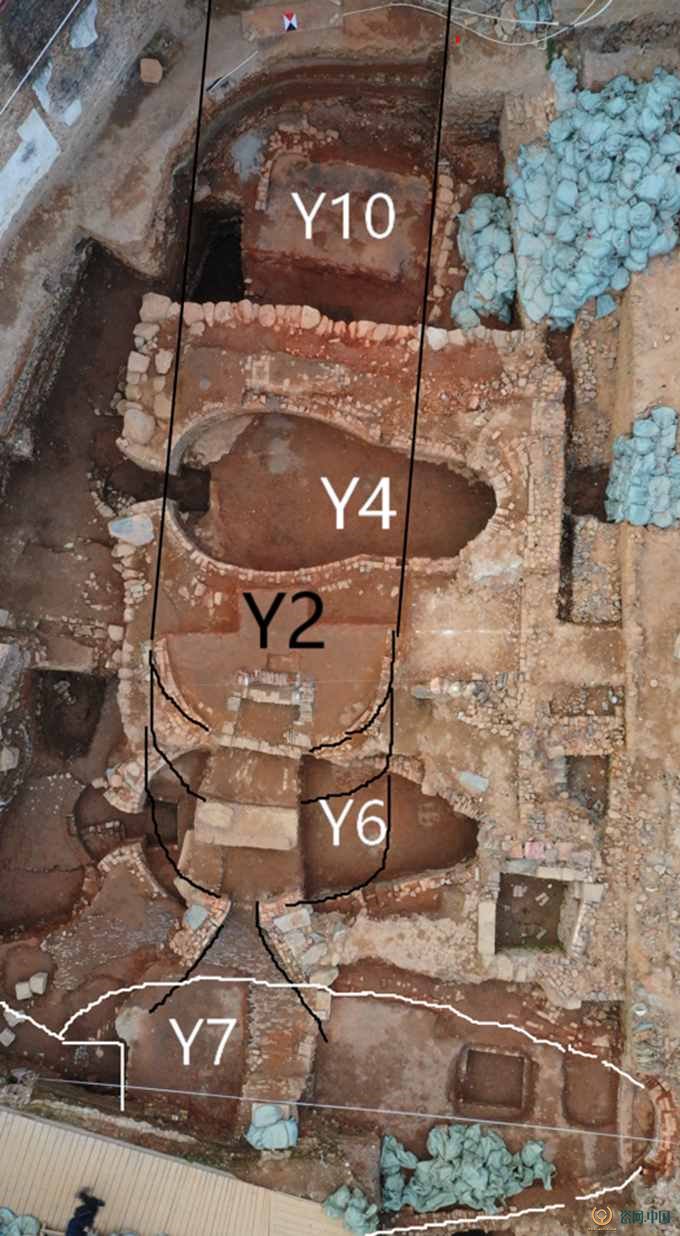

揭露出的11座馬蹄形+葫蘆形+蛋形窯爐遺跡,為本次考古的最重要發現之一。其中,明代早中期馬蹄窯3座,分別編號為Y9、Y10、Y11,保存均不甚完整。根據地層關系和其中的包含物特征分析,推斷Y9、Y10、Y11的建造年代為明代空白期(正統—天順)。Y9、Y10分布在T4的北面,Y9疊壓在Y10之上,窯室平面都呈倭角正方形,但Y9遭上層遺跡破壞只剩殘跡,Y10因在底層,整體形狀還全(圖9)。Y11位于T1,由于上層疊壓有Y3與Y5,只露出寬僅1.2米的窯頭火膛,窯室長度未知,這種袖珍窯推測是二次燒烤釉上彩的色窯。

圖9 Y10全景

明代中晚期葫蘆窯3座,分別編號為Y4、Y6、Y8,位于發掘區北面的Y4、Y6兩座窯爐保存完整,均很好地保留了窯前工作面、窯門、火膛、窯床、護窯墻、窯棚柱礎等(圖10),南面的Y8則由于晚期Y1與現代房屋的占壓,只清理了窯后部。這3座葫蘆窯的形制特征與明崇禎宋應星《天工開物》中繪錄的葫蘆窯基本一致。

圖10 北面一窯壓5窯

圖11 南面5窯密集分布

此外,還揭露出清代蛋形窯5座,分別編號為Y1、Y2、Y3、Y5、Y7。這5座窯爐除了年代最晚的Y2分布于發掘區的北面外,其他四座集中分布于發掘區的南面,疊壓打破關系非常明顯,所以其相對年代的早晚關系也比較清晰。我們分析Y5早于Y3,Y3又早于Y1與Y7,年代最晚的是Y2。其中Y1與Y7平行分布,窯床面也在同一平面上,從Y1、Y7的窯尾都已伸入到御窯廠西圍墻(Q1)里面分析,其年代有可能是清代御窯廠在清同治年間被太平軍燒毀后所建,是清代官、民窯在時空互動上最好的例證。Y3與Y5都對東面御窯廠西圍墻外的巷道(L4)與圍墻(Q4)有所打破與利用,因此,其年代有可能在明末清初明代御器廠停燒以后所建。年代最晚的Y2經過兩次改、擴建,有可能始建于晚清時期,至民國時期僅窯室的長度已擴展到22米,如此之長的蛋形窯在景德鎮以往的考古發掘中也是首次發現(圖11)。

03 出土遺物

本次考古發掘出土的遺物數量眾多且種類極為豐富,經過初步的室內整理,統計的瓷器、匣缽、窯業生產工具、陶器、琉璃、瓷質建筑構件、青石建筑構件、銅錢等可復原器物達千余件,年代從南宋早期延續至民國時期。

宋、元地層出土的瓷器按面貌特征分為三段。第一段為南宋早中期,均施青白釉,器類以碗、盤、碟、盞為主。其中,占較大比例的模印“蓮池”紋樣的碟和“酒”字銘文的盞,胎質潔白細密、紋樣簡潔精美,是宋代青白瓷以釉色取勝向以紋樣取勝轉變時期的可靠依據。第二段為宋末元初時期,瓷器的質量明顯低于前段。器類、釉色趨于單一,僅見一些青灰釉碗、盞等日常生活器皿,具有灰胎粗糙、平底微凹、下腹模印程式化蓮瓣紋的時代共性。第三段為元代中晚期,這一時期的地層堆積較薄,產品仍以青灰釉的碗、盤為大宗。此外,和官府及外銷密切相關的卵白釉、青花裝飾的碟、杯類產品也有少量出土。

明代地層出土的瓷器按屬性分為官窯和民窯兩類,按面貌特征可分為四期:

第一期為明代初期。官窯產品的釉色有白釉、紅釉、釉里紅、青花釉里紅四種,器類有碗、盤、高足杯、雙耳抱瓶、梅瓶等,另有大量洪武時期的建筑構件出土。最引人注目的是,一堆永樂時期釉里紅瓷器殘片,竟是9件釉里紅高足杯打碎后集中掩埋的,其中裝飾三魚紋的永樂釉里紅高足杯,在目前國內外還不見傳世的完整器,顯得特別珍貴(圖12)。此外,還出土了一批模印、刻劃銘文的瓷質套缽,是研究明初官窯制度轉變階段的實物載體。與此相反,這一時段民窯產品的釉色、器類極為單一,僅見白釉和低溫紅綠彩裝飾的碗、盤、高足杯等。該現象和落馬橋窯場揭露的明初地層堆積相一致。

圖12 廠內官窯瓷器集錦

第二期為正統至成化早期。廠內不見該時期的官窯遺存,廠外的窯業面貌卻極為豐富。產品以白釉、藍釉、仿龍泉青釉、青花的碗、盤、高足杯、筒式爐為代表,形制、紋樣演變規律可循是該時段產品的顯著特征。出土的一些青花筒式爐書有紀年銘文,為判斷器物的年代提供了精準的依據。其中一件青花書“景泰三年”的瓷器標本(圖13),是明代空白期屈指可數的有紀年銘款瓷器,直接證明空白期不空白。

圖13 廠外民窯瓷器集錦

第三期為成化中期至正德時期,產品的面貌紛繁復雜,尤以市場為導向的青花和仿龍泉青釉瓷器大量燒造。器類有碗、盤、杯、碟、壺、爐、罐、洗、瓶、研缽、油燈、高足杯、硯滴、盒等,產品的形式各異、紋飾豐富多樣,一些仿官樣的產品在各地藩王府遺址、墓葬時有出土,是研究明代中期官民窯互動現象及王府用瓷制度的第一手資料。

第四期為嘉靖至崇禎時期。這一時期的產品以青花瓷器為主流,低溫彩瓷也少量出土。該時段的產品按照胎質、裝飾可分為粗瓷和細瓷兩類。其中,細瓷類產品中以“官搭民燒”和“克拉克”瓷器為顯著代表,這些產品器型規整、裝飾繁縟精美。這和明代晚期御窯廠的窯業生產及管理制度廢弛,高水平的窯工轉入民窯作坊,民窯制瓷技藝倍增的史料記載相吻合。

清代早中期的地層堆積時代序列相對清晰,出土的器物按胎質可分為粗、細兩類。釉色以青花、白釉見長,器類主要為碗、盤、碟、杯等大宗日用生活器皿。值得注意的是清代初期地層出土的數件“干支紀年”款瓷器,為判斷相同地層出土器物的絕對年代及相關遺跡的時代變化提供了可靠的年代依據,較為清晰地展示出不同時期文化遺存的動態進程。晚清至民國的堆積多被遺跡疊壓打破,對器物年代的分析帶來一定的困擾。但不乏精細的瓷器出土,具有代表性的標本有晚清時期的官窯瓷片及民國江西瓷業公司瓷器。

04 主要成果

北京大學考古文博學院教授秦大樹在《景德鎮御窯廠遺址2014年發掘收獲與相關問題研究》一文中指出:“盡管景德鎮御窯廠遺址已經經過了多達數十次的隨工或主動性考古發掘,但依然有許多學術問題需要繼續探討。如御窯廠的創建時間;御窯廠建立以后各個時期的具體面貌;御窯廠的范圍和邊界;在御窯廠建立以前此處是否已經有了窯業,即御窯廠建立的窯業基礎;御窯廠的布局和功能分區;御窯廠在明末清初和后期的改建情況,是否破壞了所有的清代地層……”

雖然2021年度考古發掘的地點位于景德鎮御窯廠遺址的西北角,發掘面積也不大,但處在官民窯業的結合地帶,且地層堆積保存較好,各個歷史時期的遺跡眾多,還出土了南宋至民國時期的豐富遺物,所以考古發掘取得的成果顯著,對探討秦大樹教授提出的上述六大學術問題的五個問題,都可以提供全新的解答。

成果一:確定明清御窯廠西北邊界

景德鎮御窯廠遺址從1973年至2017年,經過了二十多次的考古勘探與考古發掘工作,在2006年被公布為第六批全國重點文物保護單位,2014年授牌國家考古遺址公園,2017年又被列入《中國世界文化遺產預備名單》,但到2016年,學術界與御窯廠遺址保護主管單位對明清御窯廠遺址的范圍與邊界仍一直無法確定。

此次我們發掘的一段長達25米(包括2020年勘探部分)、寬1.3米、高0.8~2.5米的御窯廠西圍墻,確定了明清御窯廠西圍墻的位置、走向、構造方式。再加上我們在發掘期間,正好碰到管道工人在發掘區北側彭家上弄埋設自來水管,開挖時碰到御窯廠的北圍墻,因此,把御窯廠西北角的位置也確定下來了。明清御窯廠西圍墻北段、特別是西北角位置的確定,是繼2017年發現御窯廠東圍墻與東北角、2018年發現御窯廠西圍墻南段之后,對明清御窯廠四至范圍的再一次重要考古發現,從而把長期無法確定的明清御窯廠西北邊界得以確定。這為探討明清御窯廠的分布范圍與邊界、修編《全國重點文物保護單位景德鎮御窯廠遺址保護規劃》、編制《景德鎮御窯廠遺址申遺文本》提供了第一手考古資料。

成果二:確定明代御器廠的建設年代

由于歷史文獻對明代御器廠設立年代有洪武二年、洪武三十五年、正德初年等多個說法,導致學術界對明代御窯廠的設置年代長期爭論不休。近四十年隨著御窯廠遺址考古發掘工作的推進,又衍生出了設立于永樂年間、宣德初年等新的推論。

我們認為,既然查找歷史文獻無法確定明代御器廠的設置年代,那我們就應該依據考古地層學與類型學的方法,從明代御器廠的建筑構成要素——四周圍墻的建筑年代上去考證。

本次考古發掘,圍繞西圍墻內外兩側進行科學發掘與精細解剖,我們發現御窯廠的西圍墻并不是一次建成的。從其墻體有的地段可以分成內、中、外三層來看,最早建筑的內墻寬度只有0.4米左右,后來至少在外面加筑了兩次,才形成目前寬達1.3米左右的寬大圍墻(圖14)。我們從圍墻基底有永樂白瓷掩埋坑、圍墻內夾雜有永樂白釉瓷磚及少量瓷器,以及御窯廠圍墻外面沒有發現一件永樂以后的官窯瓷器,判斷北段西圍墻的始建年代為永樂。再從墻內有厚達2米多的永樂—宣德年間回填土層,以及1994年御廠東院“存在有毀棄永樂作品后再于其上棄置前代洪武時期標本的令人費解現象”,我們分析,明代御器廠的建成年代當在宣德年間。

圖14 Q1解剖照

成果三:探明御窯廠在明末清初和后期的改建情況

從西圍墻最北段由內、中、外三重墻體分析,始建于明永樂后期的御窯廠,就算在宣德時期因為廠內填土增高,擔心會被擠倒,被迫在外加固了一道墻體外,至少在后面還經過一次擴建。結合文獻記載“天順間珠峰建閣,曰朝天,北門廢”分析,最外圍一重墻有可能是天順年間在珠峰建朝天閣時所加。因為我們從永樂、宣德年間的地層堆積可以看出,這里所謂的“珠峰”即珠山,至少在永樂時期是不存在的,是在宣德年間才不斷堆積起來的。到天順年間建朝天閣時,珠山才成為一座“人造景觀”。

另外,考古發掘的2座蛋形鎮窯的窯尾,伸入到了西圍墻墻體之內,說明西圍墻曾遭損毀,后來又進行了修復。那么這次民窯對御窯廠的蠶食發生在什么時候呢?根據文獻記載,明清御窯廠在歷史上有過兩次毀滅性破壞,一次發生在明朝萬歷三十六年(1608年)窯工不滿太監潘相逼迫過甚,放火焚燒御器廠,到清代順治十一年(1654年)才復建;還有一次是發生在清朝咸豐三年(1853年)太平軍攻打景德鎮時,放火把御窯廠燒了,直至同治五年(1866年),清政府軍機大臣李鴻章籌銀十三萬兩,命九江關督蔡錦清在御窯廠舊址,重建堂舍七十二間,才復興御窯廠。從這2座蛋形鎮窯的地層與遺跡疊壓和打破關系判斷,這2座鎮窯當存在于清咸豐三年至同治五年之間。

還有,從北段西圍墻發掘之初,外面還被民國時期修筑的青磚護坡墻與1980年代建筑鐵路宿舍時用鋼筋混凝土加筑護坡墻包裹,說明最北段的西圍墻一直起著圍墻+護坡墻的作用,也正因為如此,這一小段圍墻及廠內的地層堆積才能六百多年未遭破壞

成果四:探明御窯廠建立之前的窯業基礎

過去在御窯廠內的考古發掘工作,出于保護上層各時代重要考古遺跡的考慮,基本都沒有發掘到底,更遑論到生土層了。如1983~1985年在珠山龍珠閣基址的發掘,只發掘到明代嘉靖—萬歷時期的堆積就停止了;2014年在珠山龍珠閣南面的發掘,最深的地層是明代正德時期;2002~2003年在珠山龍珠閣北面的發掘,最深的地層與遺跡是明代洪武—永樂時期;2017年在珠山東麓發掘御窯廠東圍墻時,最深發掘到了元代的路面。因此,對明代御器廠建立之前,珠山周邊的窯業基礎如何?明代御器廠為何選址珠山?學術界一直無法給出一個答案。這次我們在珠山龍珠閣西面的考古發掘,就選擇在T2發掘到了生土層,結果發現在明代西圍墻基址下面不但有元代窯業文化堆積層,還有厚達近3米的宋代窯業文化堆積層。不但再次證明珠山是一座人造假山,而且第一次清晰地揭示早在宋代,明清御窯廠區域就存在發達的青白瓷窯業(圖15),印證《陶記》所載“器尚青白”的“鎮之窯”確實不同于“器尚黃黑”的“湖田之窯”,所以“尚白”的元朝才會把唯一的官方制瓷機構——浮梁磁局選址于此,而明代御器廠就是元代浮梁磁局的延續。

圖15 T2宋代地層模印“酒”字青白瓷盞

成果五:探明御窯廠西圍墻外明清民窯歷代燒造技術的演變

這次考古發掘,在不到500平方米范圍內發掘出11座明清制瓷窯爐遺跡,不但年代跨度大,時代發展系列完整,而且窯爐類型包含了明清景德鎮常見的三種窯型,真的是一座天然的瓷都窯爐博物館。如此眾多的明清窯爐遺跡分布之密集,疊壓與打破關系之復雜,在全國古代窯址考古發掘中也是第一次遇到。

多達11座明代中期至晚清民國時期的馬蹄窯、葫蘆窯與蛋形鎮窯密集分布在一起,既證明了明代嘉靖督運官王世懋(1536~1588年)在其《二酉委譚》對景德鎮“天下窯器所聚,其民繁富,甲于一省,余嘗分守督運至此地,萬杵之聲殷地,火光燭天,夜令人不能寢。戲之曰:‘四時雷電鎮’”的生動描述,更從考古學上證明了在明清朝代更迭之際,景德鎮的窯爐燒造技術也發生了變革,即從明代的葫蘆形窯轉變為清代的蛋形鎮窯。這是第一次從考古地層學上證明了瓷都景德鎮特有的兩種窯爐的更替時代以及兩種窯爐形制大小的演變規律,這對研究中國明清窯業技術發展史,具有非常重要的考古價值。

另外,這片區域內的馬蹄窯、葫蘆窯與蛋形窯,在地層層位上很清晰地揭示先有馬蹄窯,再有葫蘆窯,最后演變為蛋形窯,這是完全符合景德鎮窯爐技術發展史的規律。這就讓我們對當年在御窯廠內珠山北麓發現的葫蘆窯年代早于珠山南麓發現的馬蹄窯之說產生了懷疑。如何解釋廠內、廠外窯爐形態時代演變的不同步,將成為我們今后對御窯廠考古的新關注點。

上述五大成果,對探究明清御窯廠的制瓷史無疑具有重大的學術價值。有點遺憾的是,雖然國家文物局批準的年度考古發掘面積為1000平方米,但因為各種因素的限制,我們只發掘了不到500平方米,特別是對廠內的發掘面積只有17平方米。受發掘面積所限,很多學術問題,還有待今后更進一步的考古發掘才能解答。

(執筆:肖發標(江西省文物考古研究院研究員、項目領隊)韋有明(景德鎮市陶瓷考古研究所助理研究員,執行領隊)趙瑾(故宮博物院考古研究所助理研究員))