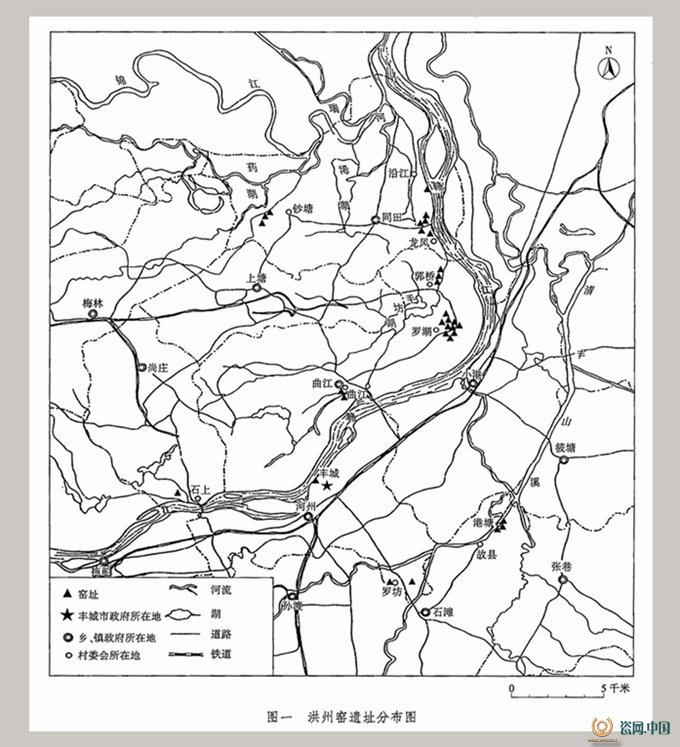

洪州窯是東漢晚期至五代時期的著名青瓷窯之一。其窯址分布在江西省豐城市曲江鎮的羅湖村、郭橋村,曲江村,同田鄉的龍鳳村(龍霧洲)、沿江村、鈔塘村,尚莊鎮的石上村,河洲鄉的羅坊村,石灘鄉的港塘村等。

以往的考古與研究工作簡況

洪州窯最早著錄于唐代陸羽《茶經》。《茶經》卷中《四之器》記載:“碗,越州上,鼎州次,婺州次,岳州次,壽州、洪州次。……越州瓷、岳州瓷皆青,青則宜茶,茶作白紅之色。邢州瓷白,茶色紅;壽州瓷黃,茶色紫;洪州瓷褐,茶色黑,悉不宜茶。”[1]有關唐代洪州窯的另一條重要史料是《舊唐書》卷一百五《韋堅傳》的記載:唐玄宗天寶初年,陜郡太守、水陸轉運使韋堅,于長安城東長樂坡下、浐水之上架苑墻,于其東面望春樓下鑿潭通船,玄宗賜名“廣運潭”,韋堅以新船數百艘置于潭側,匾榜郡名,各陳郡中珍貨于船上,其中“豫章郡船,即名瓷、酒器,茶釜、茶鐺,茶碗”,玄宗隨后將這些“外郡進土物,賜貴戚朝官”[2]。這兩條記載皆是當時人的記錄,十分可靠,現已成為研究洪州窯的重要文獻資料。記載中雖然已明確洪州窯在洪州(豫章郡)境內,但是未記載具體地點。

洪州窯五代南唐以后停燒,漸漸湮沒無聞,成為歷史的陳跡。當后人因撰書、寫文章再提起洪州窯時,對它的具體地點一度眾說紛紜,莫衷一是。清代藍浦認為:“洪州燒造者,亦見唐代洪州,今南昌府”。[3]民國吳仁敬、辛安潮認為:“洪州,今江西南昌之舊名也,唐于此燒瓷,故名洪(州)窯”。[4]江思清認為:洪州窯址不在南昌,“唐代的洪州窯,即是景德鎮窯”[5]。《景德鎮陶瓷史稿》稱:“洪州窯即景德鎮窯,洪州器即景德鎮器”。[6]20世紀60代初,陳萬里對上述兩種意見做了總結性的評論,指出“所謂洪州窯,有人主張是在南昌,也有人認為就在景德鎮,兩說都不可靠。究竟在哪里?也需要實際調查的”。[7]

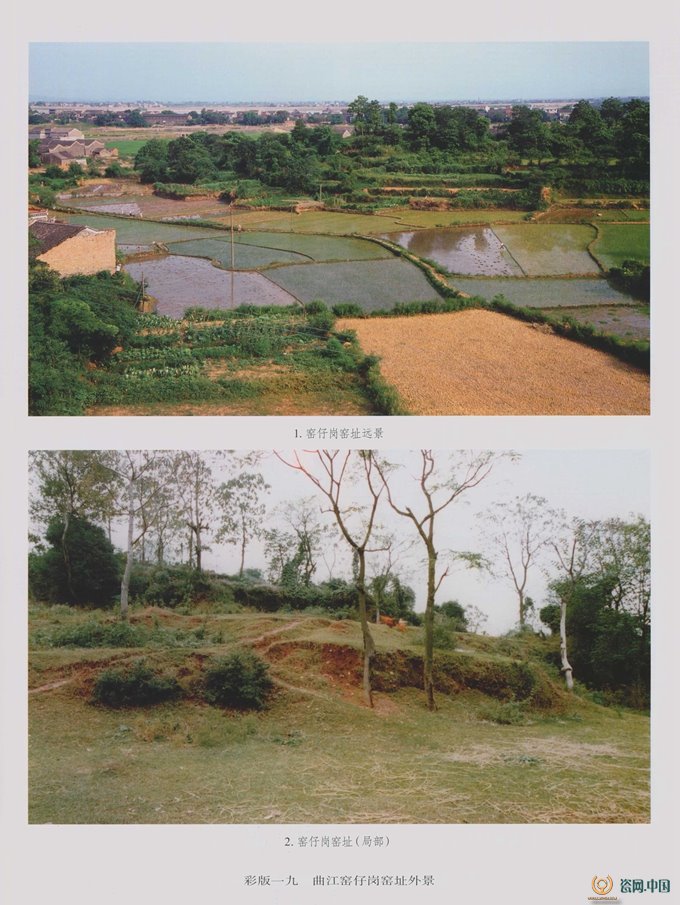

1958年文物普查時,曾在豐城縣曲江鎮曲江街東端發現古代瓷窯遺址一處(當時稱“陶窯遺址”,即今曲江村窯仔崗窯址)[8],沒有引起學術界的重視。1977年文物考古工作者在豐城縣曲江鎮羅湖村考古調查時,發現了一處面積較大、堆積較厚、延續時間較長(東晉至唐代)的青瓷窯址[9]。這一發現立刻引起了有關學術單位的重視和學術界的廣泛關注。并于1979年對這處瓷窯遺址進行了考古發掘,出土了兩座龍窯窯爐遺跡和一大批瓷器、窯具等遺物[10]。通過對考古調查、發掘所獲資料的研究,以確鑿的證據說明,羅湖村一帶就是洪州窯窯址所在地[11]。使“長時期懸而未決的問題初步得到了解決”[12]。之后,對這一地區又進行了多次考古調查,在羅湖村以外的鄉鎮村莊又陸續發現了一批窯場遺址[13]。前后發現總計31處。即現在所見到的遺址情況。

洪州窯的研究長期以來都是圍繞著“洪州窯窯址在何處”這一問題進行的。這一問題的研究應該說是取得了突破性的進展,確定了窯址所在地點,并搞清了分布范圍,了解了產品的基本情況。由于資料的缺乏,對洪州窯的全面、系統研究尚未展開,僅是有的研究者對洪州窯的一些基本問題做過分析[14]。

1992—1994年考古發掘工作概況

為了全面、深入研究洪州窯,復原洪州窯的生產面貌,1992年江西省文物考古研究所、北京大學考古學系、豐城市博物館三個單位聯合組成洪州窯遺址考古隊,于1992—1994年對洪州窯遺址進行了較大規模的考古發掘。由江西省文物考古研究所余家棟任領隊,北京大學考古學系權奎山任副領隊。江西省文物考古研究所張文江、余江安,豐城市博物館丁柯、萬德強,參加了全部的考古發掘工作。豐城市博物館萬良田、劉耀輝參加了部分發掘工作。北京大學考古學系碩士研究生李梅田、賀世偉參加了1992年的發掘工作,陳瑋靜、劉小艷參加了1994年的發掘工作。吉林大學考古學系碩士研究生彭善國參加了1993年的發掘工作。

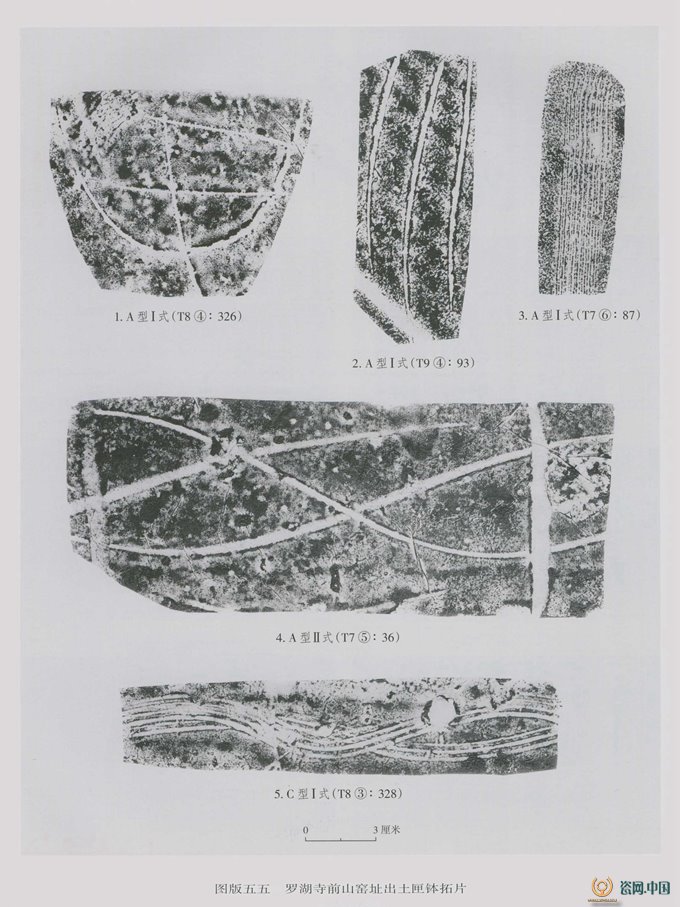

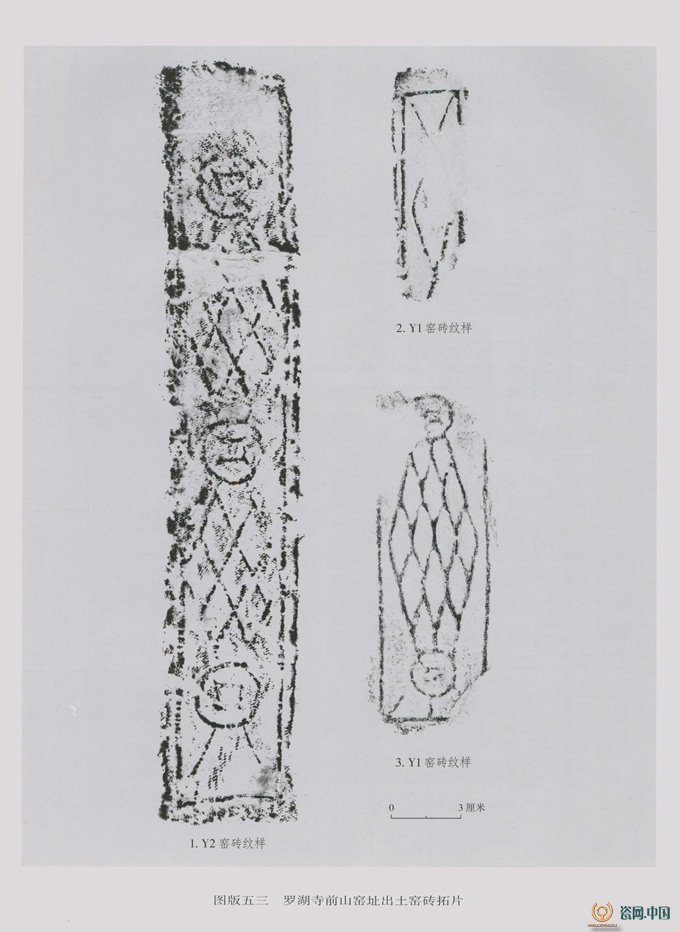

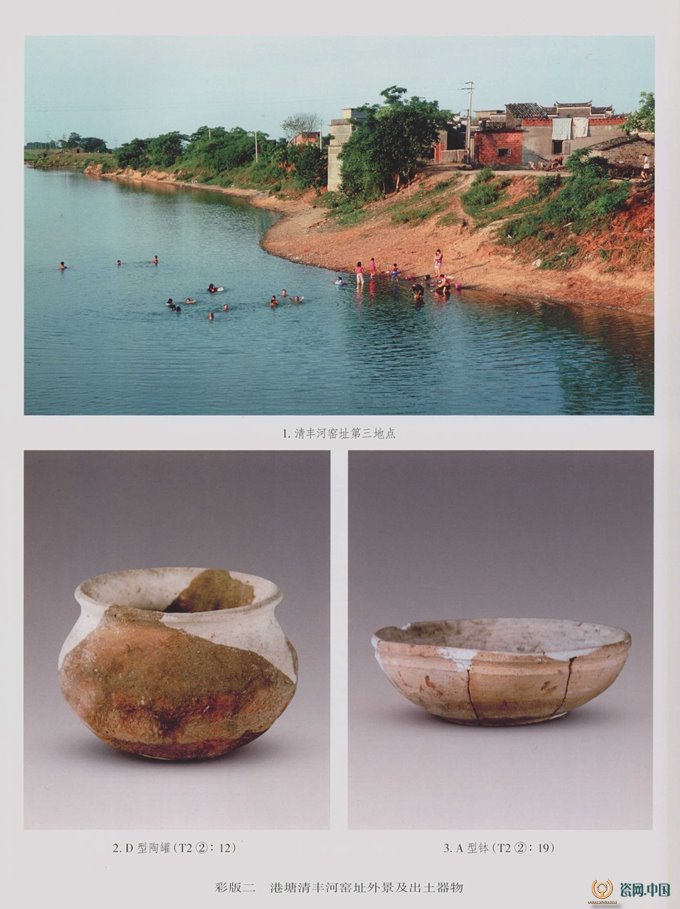

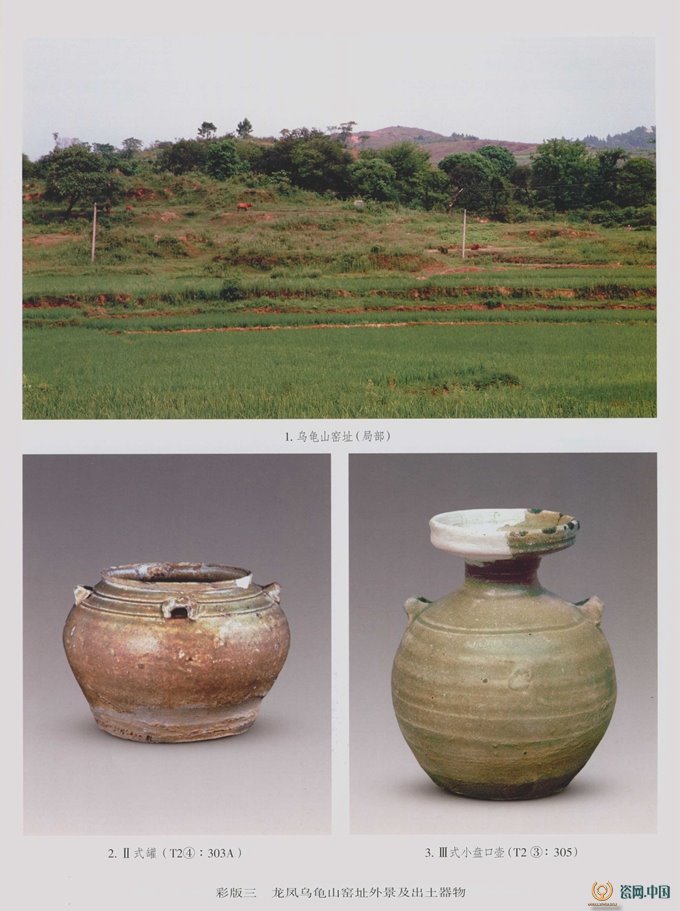

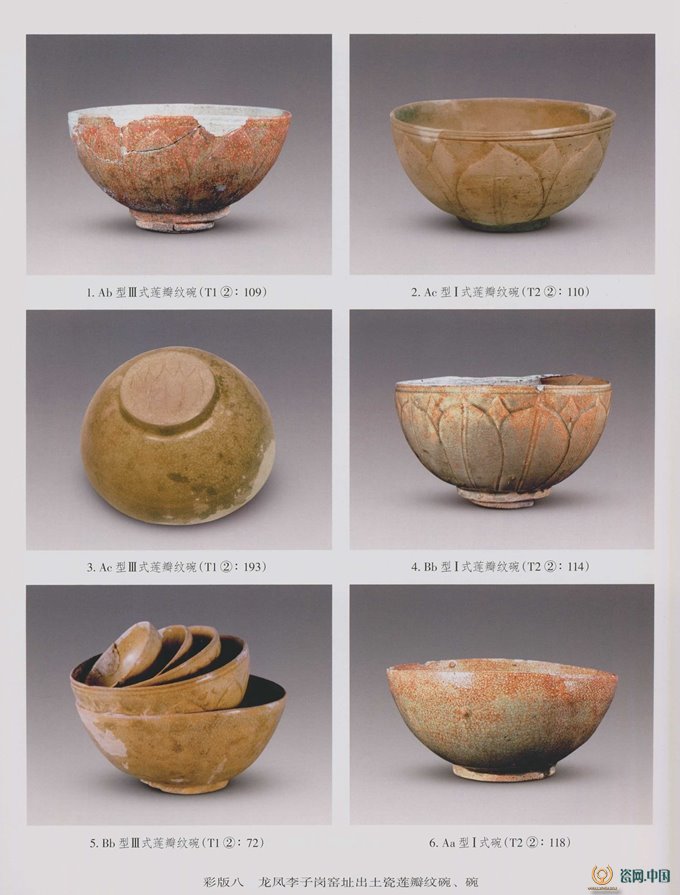

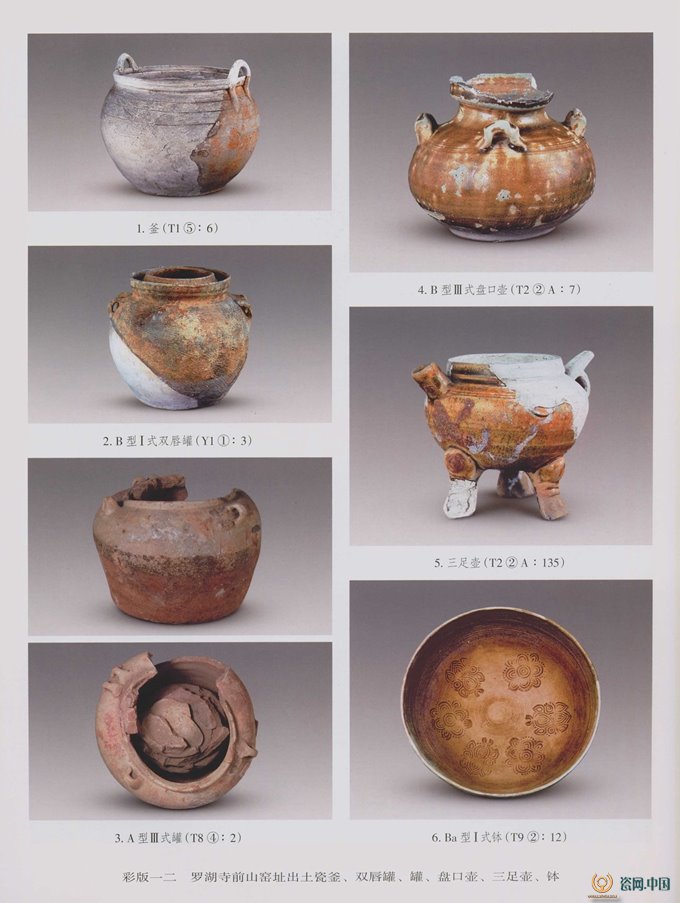

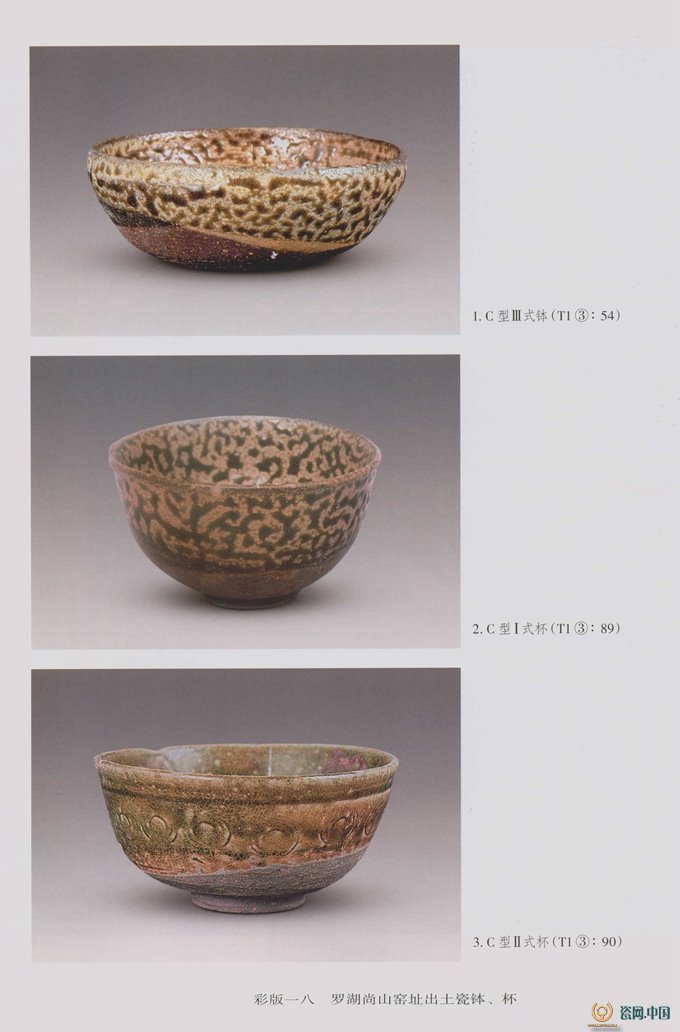

1992年9月考古隊進入考古發掘現場。在正式考古發掘之前,考古隊全體隊員對已發現的洪州窯的窯場址做了考古調查和復查,進一步確認了各窯場址之間的關系,基本搞清楚了各窯場址生產的主要時代和產品的主要風格[15]。在此基礎上,選擇了六處窯址做了正式考古發掘,即有港塘清豐河窯址、龍鳳烏龜山窯址、龍鳳李子崗窯址、羅湖寺前山窯址、羅湖尚山窯址、曲江窯仔崗窯址。共開探方、探溝27個,發掘面積451.9平方米,出土了一批遺跡和一大批瓷器、窯具等遺物。

這批出土資料十分重要,對深入、全面研究洪州窯、研究東漢晚期至五代時期的制瓷手工業乃至中國陶瓷史有重要的學術價值,急需整理、研究和發表。2001年12月26日經專家論證和主管部門批準,這批資料的考古發掘報告被立為教育部人文社會科學重點研究基地北京大學中國考古學研究中心2002~2005年重大研究項目。課題組負責人是北京大學考古文博學院教授權奎山。成員有江西省文物考古研究所研究員余家棟、副研究員張文江,北京大學考古文博學院副教授吳小紅、講師路菁、高級工程師劉偉,北京師范大學歷史學系講師李梅田。在整理、研究過程中,江西省文物考古研究所助理研究員余江安,豐城市博物館丁柯、萬德強、熊國棟、徐衛星做了部分工作。

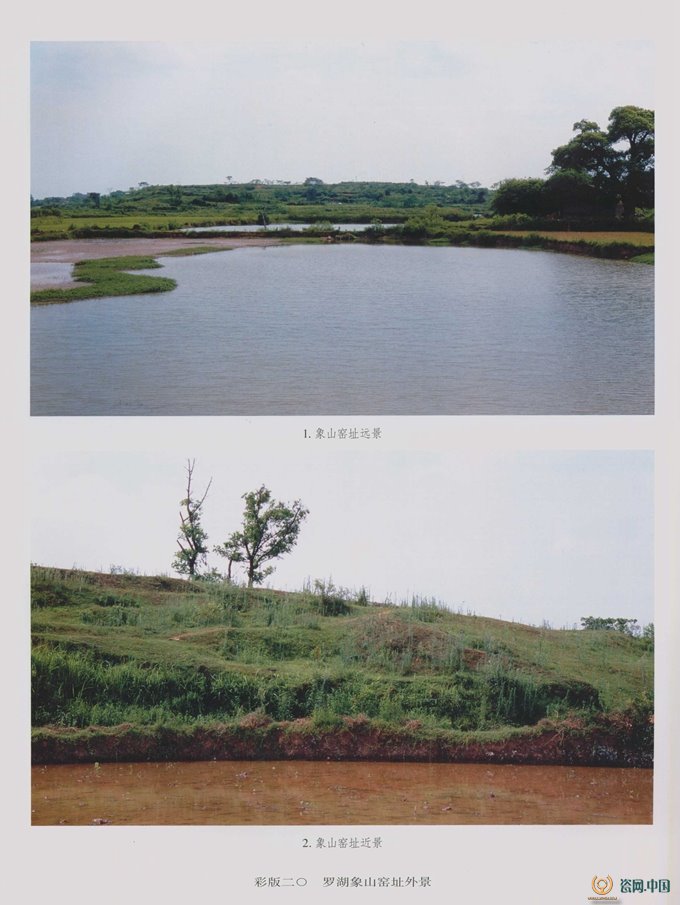

為了全面、客觀公布這批資料和便于深入探討問題,我們將發掘的七個窯址出土的資料,分別做了整理和研究,除羅湖象山窯址外,每個窯址各為一章[16]。

資料特點與學術意義

洪州窯,古代文獻記載甚少,于20世紀70年代末才發現,確定窯址在豐城縣,考古研究工作起步較晚。 由于考古資料缺乏,學術界對洪州窯了解不多,研究工作遠沒有展開。這批資料的整理和公布,可以使學術界對洪州窯增強了解、加深認識,才能使全面、深入研究洪州窯的想法變成現實。

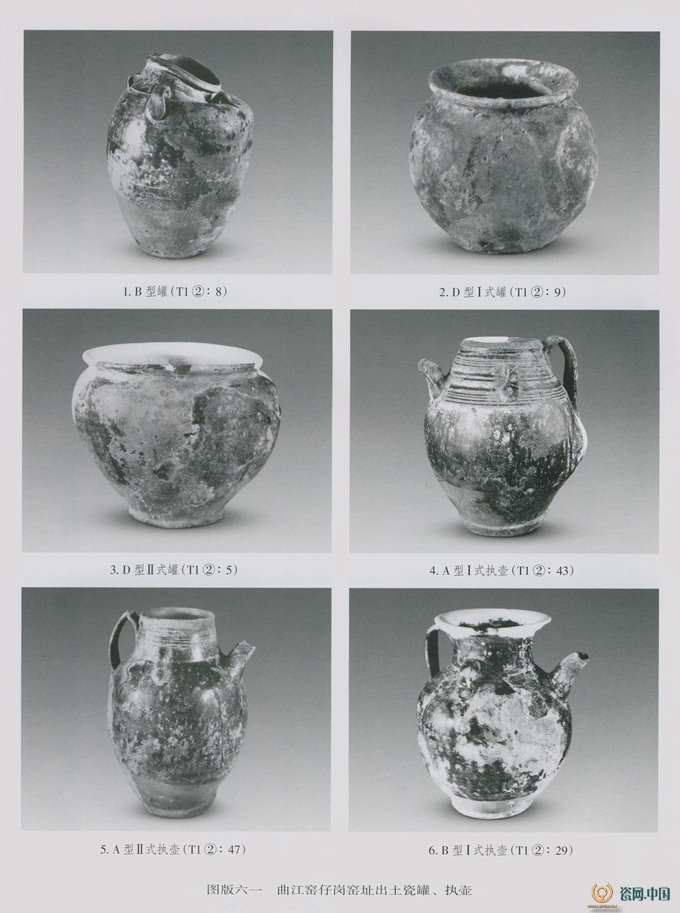

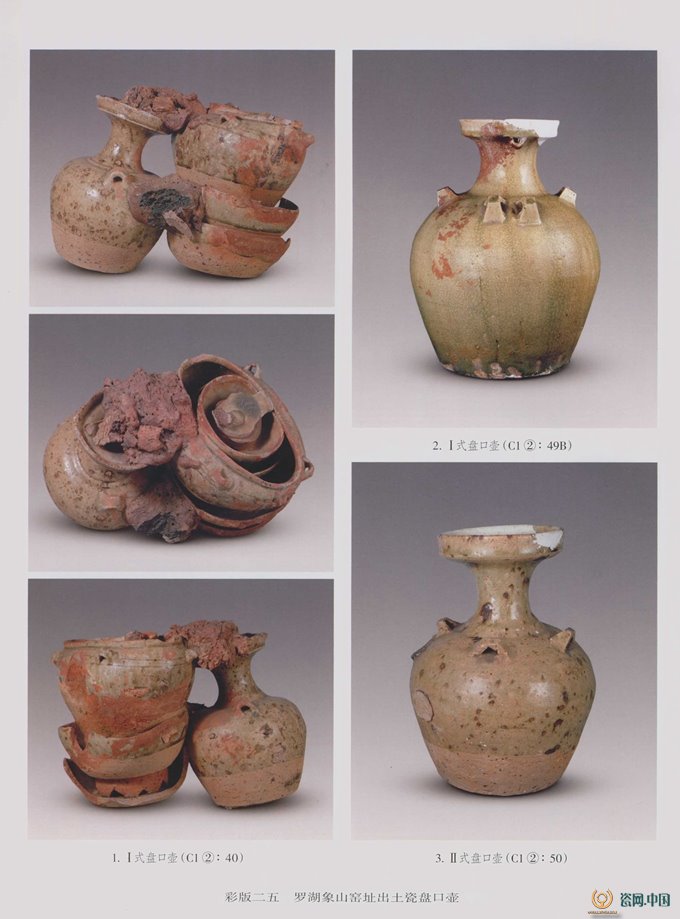

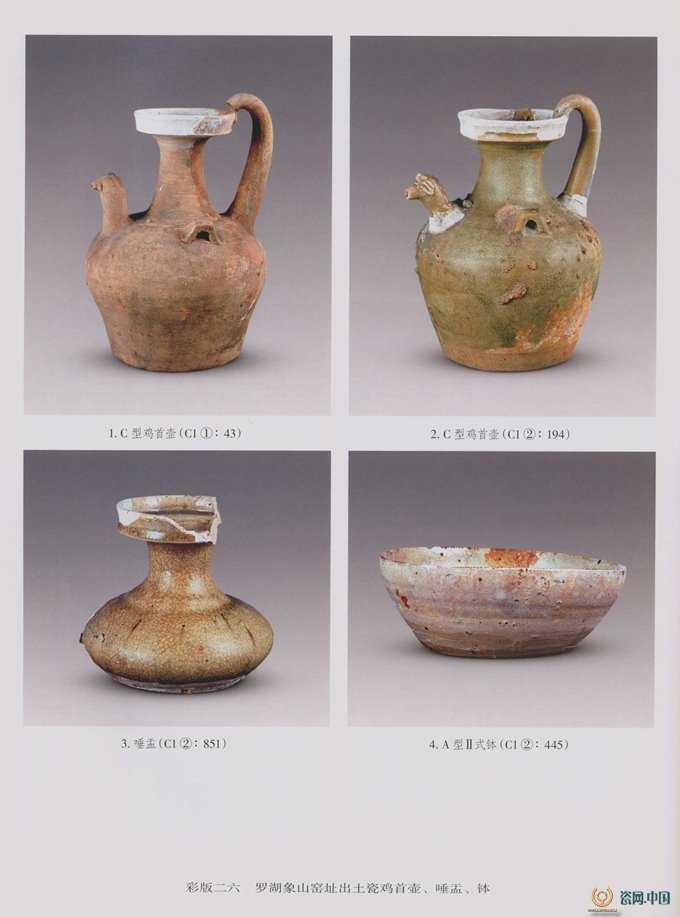

這批資料特點比較突出,首先,出土于洪州窯遺址內的七處窯址(含羅湖象山窯址),覆蓋面比較大,能夠反映洪州窯的全貌。其次,這批資料的時代,從東漢晚期至五代南唐時期,中間沒有缺環,非常成系統,這在同時期的青瓷名窯的考古發掘出土資料中是不見的。第三,其內涵豐富,遺跡(窯爐等)、遺物(瓷器、窯具、制瓷工具)全有,尤其是遺物中的瓷器、窯具,種類齊全,式樣頗多。第四,有不少資料都是第一次發現,如唐代中期的龍窯遺跡、東晉中晚期至南朝早期的雙立耳釜、唐代早期的大口盆等,有的資料不但是洪州窯遺址的首次、最早的發現,也是全國首次、最早的發現,如在龍鳳烏龜山窯址出土的東晉時期的試火具(火照)、東晉中晚期至南朝早期的匣缽等。

這批資料尤其是上述的特點具有重要的研究價值和學術意義。首先,可為洪州窯的研究建立起一個年代標尺,在本報告中將其劃分為八個階段(八期)。其次,可以以這批資料為基礎,參考以往的考古發現和古代文獻記載,總結、歸納洪州窯的發展規律,為全面復原洪州窯的生產面貌奠定基礎,本報告對洪州窯遺址的分布規律、胎釉特點、裝飾技法與內容、裝燒工藝做了初步總結。第三,利用這批資料可開展對洪州窯瓷器的銷售、美術、工藝技術等方面的研究。總之,這批資料對于全面、深入研究洪州窯乃至中國陶瓷史具有十分重要的學術價值。

洪州窯是東漢晚期至五代南唐時期著名青瓷窯,與同時期的浙江上虞、慈溪一帶的越窯、金華一帶的婺州窯、湖南湘陰的岳州窯、安徽淮南的壽州窯齊名。早在唐代,陸羽在《茶經》中就對它的地位做了肯定性的評論。但后人一直認為陸羽的評論過于簡單,缺乏內容。通過對這批資料的整理、研究,使我們全面、具體、形象地看到了洪州窯在中國陶瓷史上的重要地位和對中國陶瓷史的發展做出的貢獻。