十大考古參評項目

發掘單位江西省文物考古研究院中國社會科學院考古研究所國家文物局考古研究中心故宮博物院北京大學景德鎮市陶瓷考古研究所

項目負責人李兆云、翁彥俊、丁雨、王睿、許超、孟原召、徐海峰、王光堯

一 發掘目的和學術目標

圖1 景德鎮聯合考古發掘點分布圖

景德鎮和我國古代其他瓷器生產中心地不同,不僅窯火長盛不衰而且產品能隨時代變化并引領發展,成為世界的瓷都并對世界范圍的瓷器生產產生了影響。

為深入發掘景德鎮的文化遺產價值,為景德鎮申遺提供基礎性支撐,2024年國家文物局批準和安排中國社會科學院考古研究所、國家文物局考古研究中心、故宮博物院、北京大學考古文博學院、江西省文物考古研究院和景德鎮市陶瓷考古研究所對景德鎮相關遺址點進行針對性發掘。

本年度發掘工作的指導思想是把整個景德鎮瓷業相關的所有內容視為一個大的課題,既把景德鎮置于瓷器生產的核心聚落思考,即景德鎮的瓷器生產和官府的關系、以及景德鎮在各不同歷史時期在中國瓷業生產的地位及成因;又關注燃料供應地、胎料和釉料供應地、產品流入地的聚落內容,以及彼此之間的互動情況;同時在手工業考古的視野內,除了關注陶瓷生產自身的生產歷史、技術進步、御窯與民窯間的關系、景德鎮的產品特點等內容外,也關注景德鎮的瓷器生產在中國古代手工業發展史上所處的階段,即農副業、家庭手工業、集約手工業的變化和考古證據,又關注因手工業的發展對當地人群構成、社會結構、生產流程與分工、輔助行業、階層分化、宗教信仰、聚落和城市的發展和布局、地方經濟特征和國家宏觀經濟等方面的影響。即力爭通過考古資料揭示以瓷業為命脈的景德鎮文化特質,講清楚“何以景德鎮”的歷程。

二 工作內容和成果

本年度發掘涉及14個遺址點,分別關注鎮區瓷業發展(御窯廠遺址、落馬橋遺址、觀音閣窯址)、原料來源產區(高嶺瓷土礦遺址、東埠明清碼頭和古街遺址、長明大午坑明礦遺址)、燃料來源產區(建溪碼頭、樟村塢碼頭)、道路交通網絡(劉家下弄、詹家下弄、獅子下弄)、多元宗教信仰(泗王廟、天后宮、清真寺),發掘面積達2275平方米。從發掘地層和出土遺物判斷時代從南宋晚期到近代,各發掘點均取得重要收獲。

圖2 御窯廠西墻內明早期龍缸窯址(東—西)

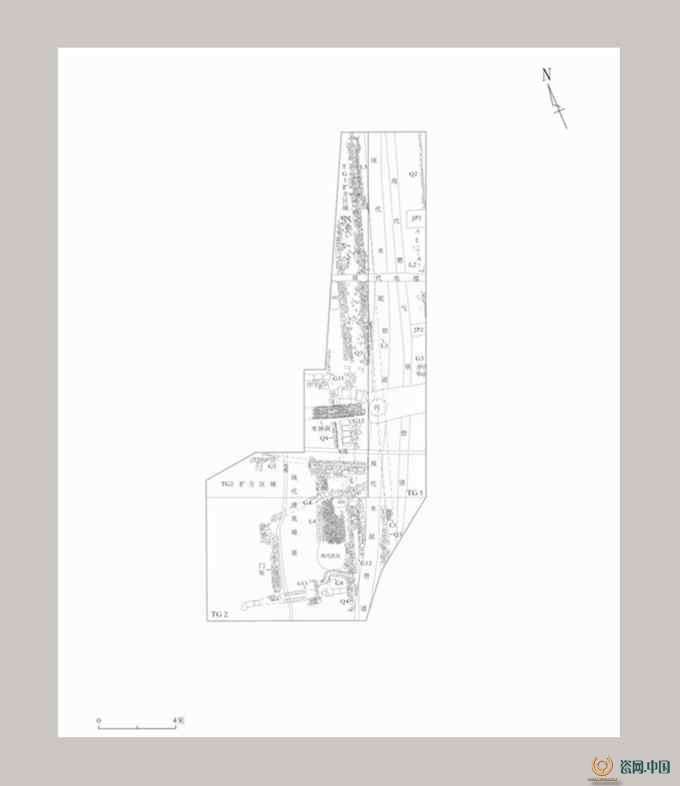

圖3 御窯廠東門外發掘區總平面圖

圖4 御窯廠東門外出土宣德時期鳥食罐

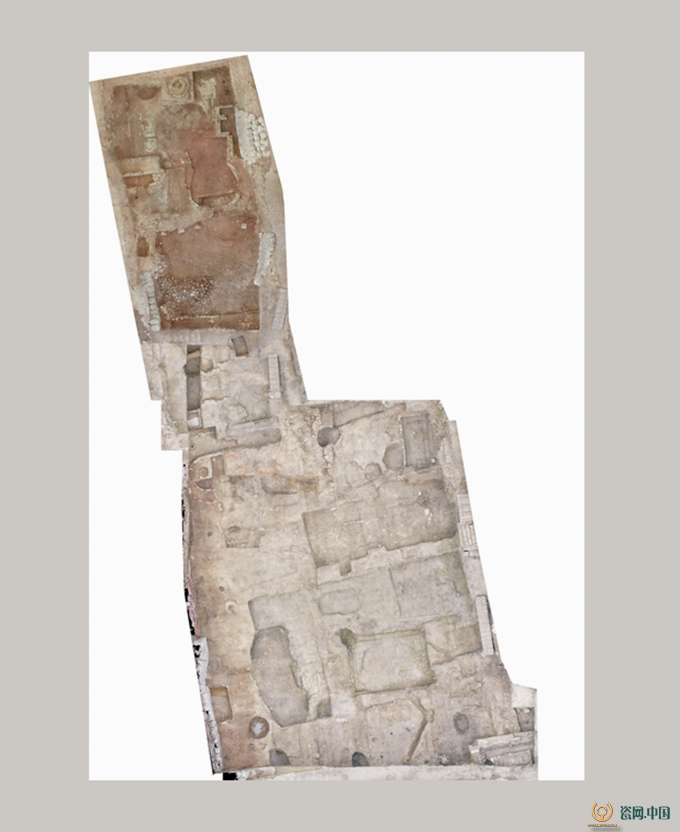

圖5 落馬橋遺址西南區域正投影(上為北)

圖6 落馬橋遺址明代葫蘆窯 (Y6)(上為北)

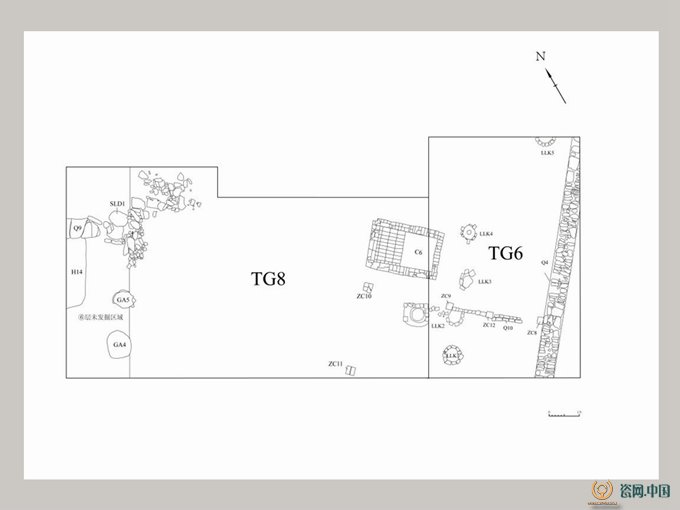

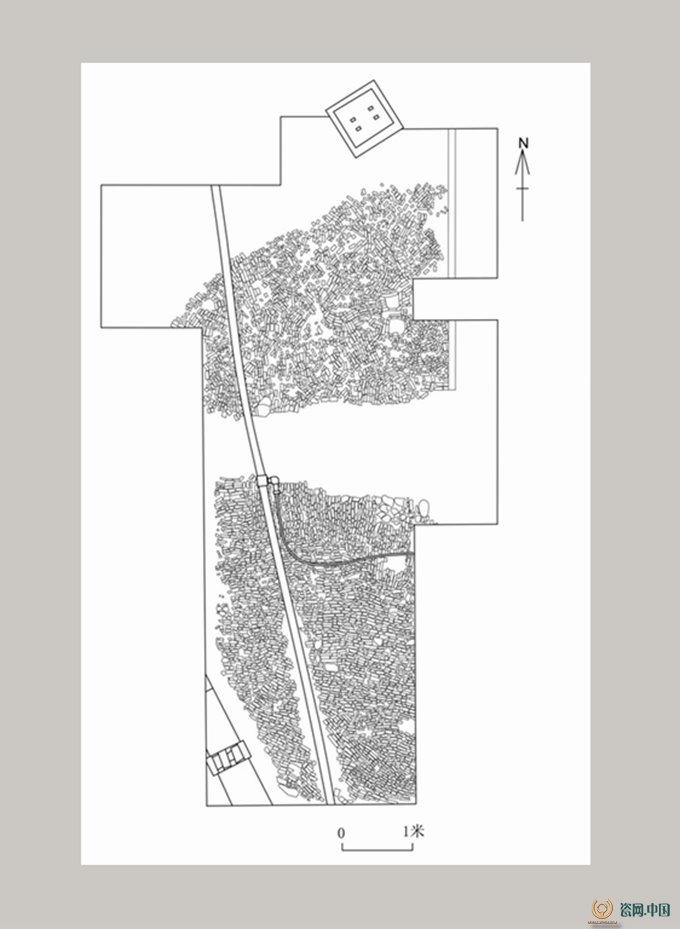

圖7 觀音閣F4作坊遺跡平面圖

圖8 觀音閣窯址出土青白釉碗(TG7⑩:2)

御窯廠遺址、落馬橋遺址和觀音閣窯址的考古發掘,揭示了明清兩代御窯廠的歷史變遷和南宋至近代鎮區民窯的發展脈絡。御窯廠遺址揭露的明代御窯廠東墻、西墻南段、排水系統和清代東轅門的建筑遺存,從考古證據確定了明清御窯的四至。并發現了宣德時期的落選瓷器堆積,早于宣德時期的龍缸窯、正德時期的低溫彩爐。落馬橋遺址發現了元代晚期的建筑基址、明代中期的葫蘆窯、清代的蛋形窯、近代的圓窯等窯爐形態和各時期的作坊遺跡和柴、瀝青等燃料儲存庫,表明該地區從北宋到近代一直從事陶瓷生產和陶瓷貿易等活動,實證景德鎮陶瓷文化延續傳承,和景德鎮鎮區的生產生活演變、窯爐形態、燃料與產品的變化所反映的景德鎮瓷業因時代發展而變化。觀音閣窯址揭露出不同時期的地層堆積和作坊遺跡,表明該區域從南宋至元代、明代中期至明末清初的瓷業生產盛況與面貌變遷,以及與鎮區瓷業生產的聯系與變革。明代晚期規模宏大、類型多樣的制瓷作坊遺跡,反映了瓷業生產的精細分工和生產技術的不斷進步。值得注意的是,御窯廠遺址和觀音閣窯址在明代晚期地層發現了瓷石,實證了文獻所說在景德鎮城內以石杵、臼加工瓷石的證據,這些都具有填補空白的作用。

圖9 觀音閣窯址出土克拉克盤(GA1:1)

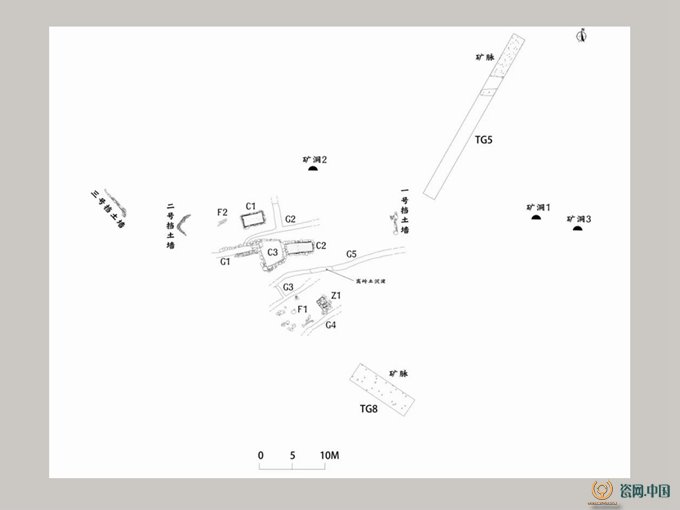

圖10 高嶺瓷土礦遺址遺跡分布圖

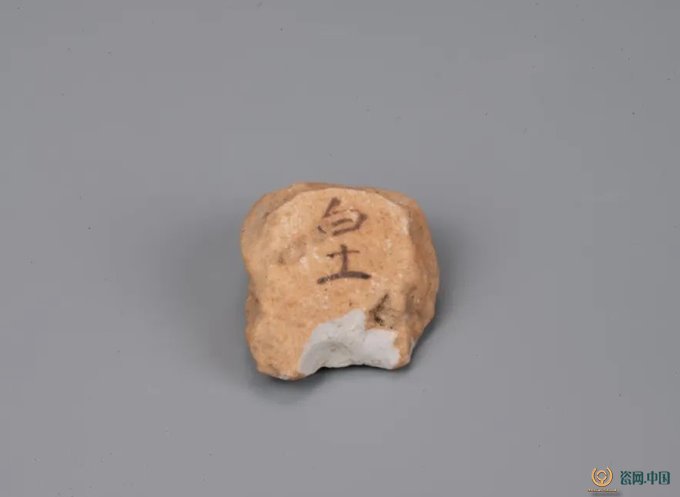

圖11 高嶺出土試料器(2024JFGG4②:4)

原料產區和燃料產區的發掘是景德鎮地區此類遺存首次進行的科學考古工作。高嶺瓷土礦遺址的考古發掘,發現了三期與瓷土開采加工相關的實物遺存,分別為清代中期以前的礦脈、清代中晚期的大量尾砂,和晚清至民國的淘洗池等加工遺跡,不僅發現了有直接疊壓關系的兩期高嶺土開采加工遺存,也找到了高嶺土礦和加工作坊的關系,在宏觀層面理清了高嶺土的開采有選礦、露天開采的不同程序,以及輪耕式的不同地點輪換作業的生產特點,證明該地高嶺土開采在清代已成規模,并形成了產業集群。東埠明清碼頭和古街遺址的考古工作證明,清代中晚期因高嶺土轉運經濟的發展,東埠村規模擴大,開始向河邊灘地拓展。長明大午坑明礦遺址的考古發掘,根據出土遺物判斷其開采時間不晚于清代中期。

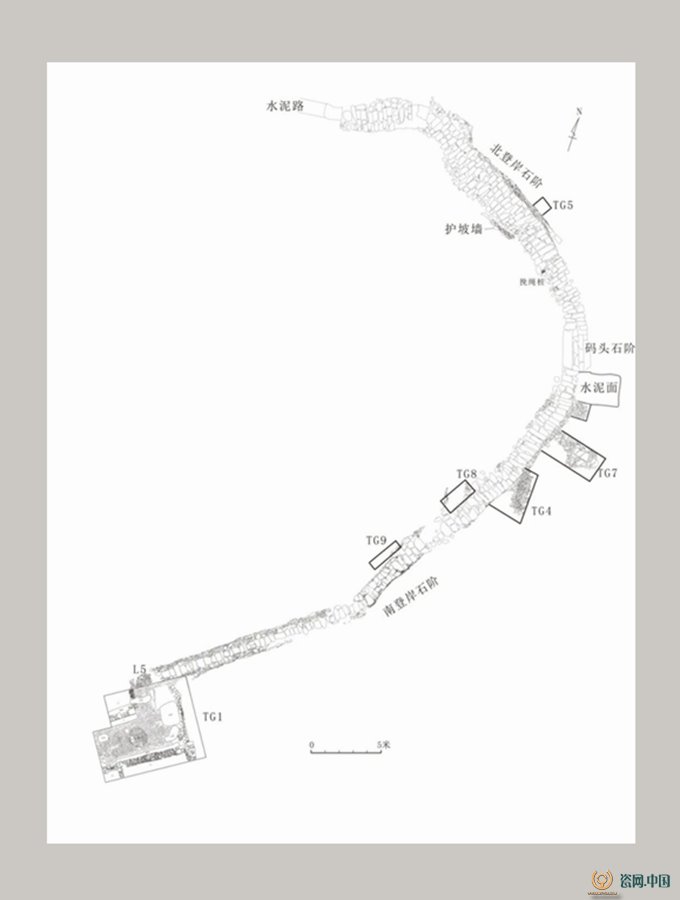

圖12 建溪碼頭平面圖

圖13 樟村塢碼頭遺跡分布示意圖(下為東)

建溪河是景德鎮窯柴的重要產區,通過對建溪碼頭和樟村塢碼頭的考古發掘,揭示了碼頭的建筑結構,整體布局呈“人”字形,主體由碼頭石階、護岸、登岸石階、護墻等部分構成。出土瓷片顯示建溪碼頭始建不早于明晚期,樟村塢碼頭始建年代為清晚期,窯柴供應地的擴大實證明清以來景德鎮瓷業的持續興盛。

圖14 劉家下弄歷史時期道路及其南側城下水道、制瓷手工業作坊(上北)

圖15 詹家下弄所揭露清代中期始建道路及南北兩側磚墻遺跡(北—南)

劉家下弄、詹家下弄、獅子下弄道路交通網絡的考古發掘,揭示了景德鎮因瓷業發展導致的城市變遷。揭露的大量道路、地下水溝、房址、作坊等建筑遺跡,厘清了鎮區清代至民國時期的街區肌理和道路形態,推進了從城市發展的角度觀察和研究景德鎮市鎮的演變過程,反映城市發展過程中的人地關系。雖然在前街(今中山路)以西地區已發掘的地層不早于明朝末年,但是可以肯定從清康熙時開始形成居住面并有建筑,這和地勘資料顯示前街以西地區有十幾米深的瓷業垃圾堆積情況相符,表明該區域是瓷業垃圾長期對江邊灘涂堆填形成的新地塊,其街道、水路走向表明前街以西地區是對前街以東各上弄的自然延伸。同時,從清康熙以來三百余年間,因人類活動和持續的建筑活動造成地平面的不斷升高,其建筑群落基本是在舊有地基上加高重復利用。

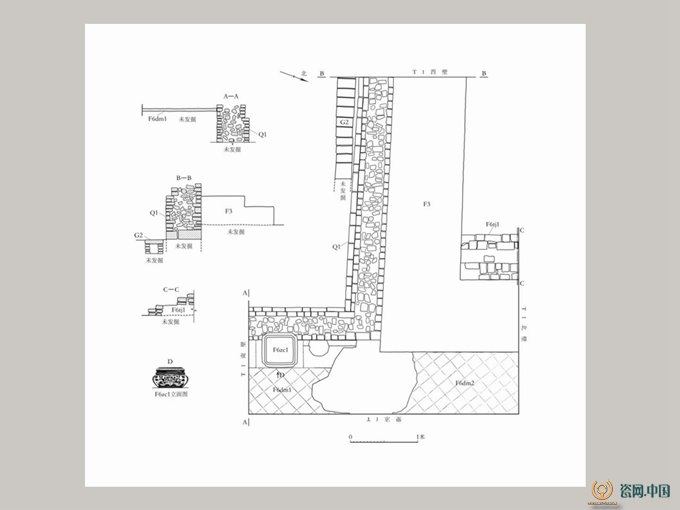

圖16 天后宮出土F6平剖面圖

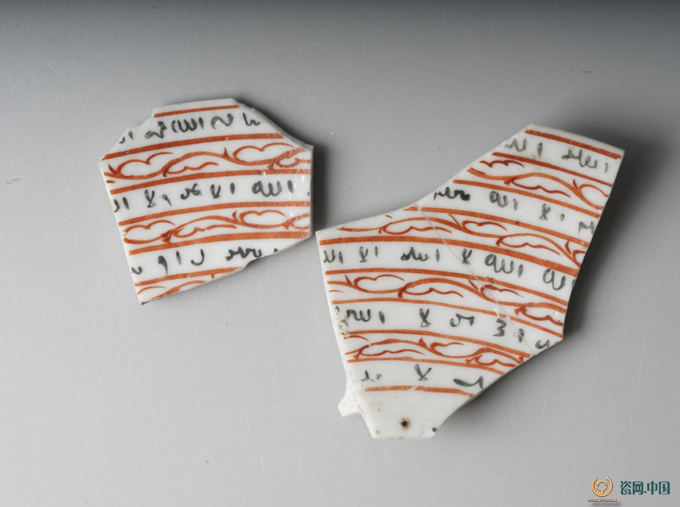

圖17 清真寺出土清早期青花杯

圖18 清真寺出土清早中期幻方瓷盤

圖19 泗王廟門前區域DM3平面圖

圖20 泗王廟出土青花靈芝紋碗(TG1⑤:2)

泗王廟、天后宮和清真寺的考古發掘,說明因瓷業發展,社會多元化加強,因而產生了多元的宗教信仰。同時泗王廟和天后宮作為與水運相關的信仰,說明水運在景德鎮的生產和生活中居于重要地位,尤其天后宮作為海洋文化的象征,是新航路開通后福建商人參與到景德鎮瓷器的全球貿易活動并定居景德鎮的實物證據。清真寺禮拜殿院內的發掘,揭露了清早期至中期清真寺區域建筑格局的發展變化歷程。同時,出土遺物證明清真寺所在地從南宋晚期以來一直有瓷器生產活動,該區出土的阿拉伯幻方瓷、藩王用器、官搭民燒瓷器、道教用瓷、外銷瓷等,揭示了其產品的豐富流向和其所面向的廣大消費人群,以及復雜的文化交流情況。

三 解決的問題

第一,通過此次考古發掘,厘清了從宋到清的瓷業手工業發展不同階段在景德鎮的變化情況,尤其是明代中期到晚期和清代前期的兩次社會大分工,實現了瓷器生產內部的分工和原料加工以及產品銷售的分工。

第二,發現了服務于景德鎮和與景德鎮瓷器生產相關的不同人群來源和由此導致的景德鎮地區信仰多元化的考古學證據,以及明代晚期景德鎮瓷器大規模參與全球貿易和清朝乾隆以后景德鎮瓷器流行新疆等西北地區運銷商業人群的考古學證據。

第三,進一步證實御窯技術對景德鎮瓷器生產在明代晚期后的深刻影響:帶動了景德鎮瓷器生產技術的整體提高,為景德鎮成為“瓷都”奠定了技術基礎。

第四,證實了宋朝景德鎮全鎮區已經存在廣泛瓷器生產,同時從宋代至清初因瓷器生產和窯業垃圾填埋導致前街(中山路)以西江灘的地貌變化情況。

第五,首次考古證實了景德鎮的城市布局:交通網絡、排水網絡等,發現了古代對交通、水運、排水系統的管理條例。

第六,發現了明末、清初景德鎮瓷器生產的規模化造成社會構成的巨大革新,由前街(店)后廠的模式向行幫制的轉變的考古學證據。(編輯:張小筑審核:馮朝暉監制:趙嘉斌)