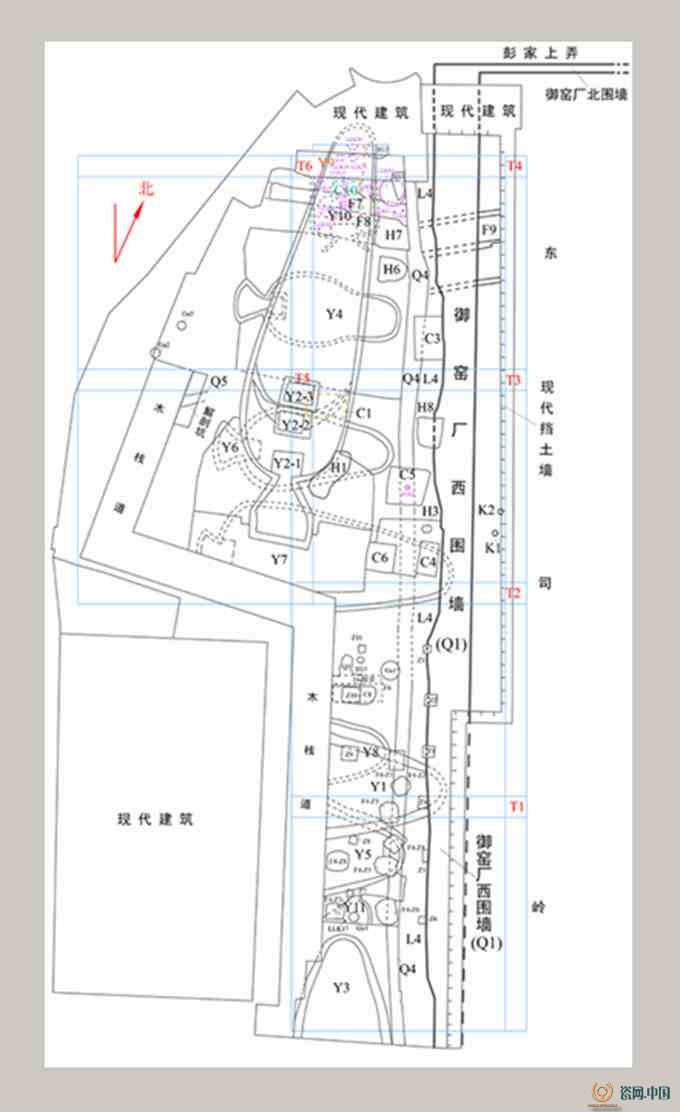

御窯廠遺址位于景德鎮(zhèn)傳統(tǒng)鎮(zhèn)區(qū)的中心地帶,核心區(qū)保護(hù)范圍達(dá)5萬余平方米。2021年,江西省文物考古研究院、景德鎮(zhèn)市陶瓷考古研究所等七家單位組成聯(lián)合考古隊在御窯廠西北角進(jìn)行了考古發(fā)掘〔圖一〕。共布10米×10米探方6個,實際發(fā)掘面積442平方米〔圖二〕。遺址堆積由北宋晚期延續(xù)至民國時期,揭露出各類遺跡單位70余個,出土的瓷器、生產(chǎn)工具、建筑構(gòu)件等遺物數(shù)噸,可復(fù)原器物達(dá)千余件。鑒于各時代遺物面貌的迥異現(xiàn)象,本次發(fā)掘成果的披露將分為宋元窯業(yè)遺存、明清官窯遺存、明清民窯遺存三個部分,本簡報內(nèi)容主要為其中明清官窯遺存部分。

〔圖一〕 2021年發(fā)掘地點位置圖

〔圖二〕 御窯廠西圍墻北段遺址平面圖

一 地層堆積

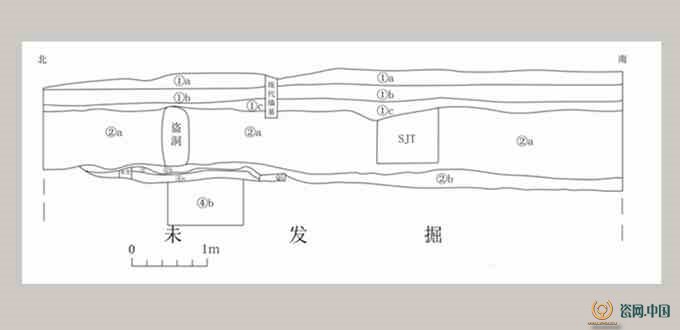

T3、T4東側(cè)的Q1以東為官窯區(qū),受地勢等因素制約,僅發(fā)掘南北長17米、東西寬1米的探溝1條。現(xiàn)以T3、T4東壁為典型剖面介紹御窯廠的內(nèi)官窯堆積情況〔圖三〕。

〔圖三〕 T3、 T4東壁剖面圖

①層分為三個亞層。①a層:現(xiàn)代生活地面。夾雜少量炭屑、白灰顆粒,土質(zhì)較硬。水平狀堆積,全方分布。厚0.05-0.2米。包含大量瓷片、電燈、電池等。在探溝北端有現(xiàn)代墻基一座,該墻基打破①a、①b、①c、②a層。①b層:近代擾土層。土色為黑褐色,土質(zhì)疏松。水平狀堆積,全方分布。厚0.21-0.27米。包含少量現(xiàn)代建筑垃圾、玻璃碎片等。①c層:晚清、民國時期踩踏面。土色為灰黑色,土質(zhì)較硬,呈千層餅狀,含少量細(xì)碎木炭。水平狀堆積,全方分布。厚0.06-0.15米。包含瓷片、窯具及零星玻璃碎片、電瓷器。開口于①c層下的遺跡為SJT1,SJT1打破②a層。

②層分為兩個亞層。②a層:明代早期窯業(yè)堆積層。土色為紅褐色,土質(zhì)緊密。水平狀堆積,全方分布。厚1.71-1.8米。包含少量匣缽、瓷質(zhì)套缽、墊餅,另有一些釉里紅、紅釉、白釉等碗、盤類瓷片。在T4中部有一寬0.88米、高1.8米的現(xiàn)代盜洞。②b層:明代早期窯業(yè)堆積層。土色為灰黑色,土質(zhì)粗松。堆積較平緩,全方分布。厚0-0.2米。包含大量匣缽、零星瓷質(zhì)建筑構(gòu)件,另有一些青灰釉及白釉、紅釉及釉里紅等瓷片。開口于②b層下的有瓷質(zhì)水管、Q5,Q5打破③層、④a層。

③層:明代早期夯土層。土色為紅褐色,土質(zhì)緊密。堆積較平緩,主要分布于探溝的中部。厚0.05-0.07米。包含少量白釉瓷片、瓷質(zhì)套缽及一些建筑構(gòu)件。Q1疊壓于該層之上。

④層分為兩個亞層。④a層:元末明初窯業(yè)堆積層。土色為灰褐色,土質(zhì)較硬。堆積較平緩,主要分布于T4的中部。厚0.25-0.27米。包含大量匣缽碎片以及部分青釉瓷、青花瓷、紅綠彩瓷殘片。④b層為典型元代地層,相關(guān)宋元時期窯業(yè)遺存已另行刊布。

二 主要遺跡

官窯區(qū)僅揭露出御窯廠西圍墻、排水管道、瓷器掩埋坑等少量的遺跡單位,所有遺跡在發(fā)掘區(qū)內(nèi)統(tǒng)一編號,現(xiàn)選擇代表性遺跡介紹如下。

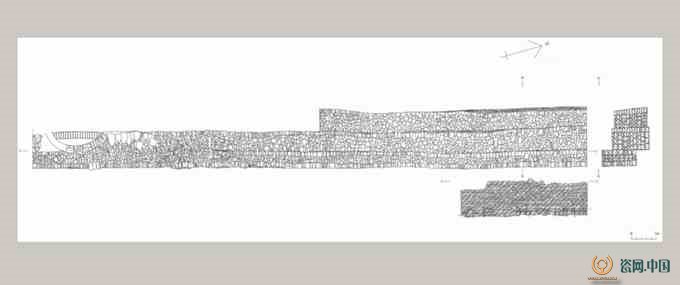

(一)御窯廠西圍墻

Q1為御窯廠西圍墻北段的墻基,開口于T1、T2、T3、T4東側(cè)的現(xiàn)代擋土墻下,方向345°。發(fā)掘區(qū)內(nèi)墻基長41米、寬0.8米-1.3米、殘高0.8米-1.2米。在T1、T2內(nèi)兩股墻緊貼在一起,寬0.8米。在T3、T4的北段則出現(xiàn)內(nèi)、中、外三股墻貼合在一起的現(xiàn)象,寬1.3米〔圖四〕。

〔圖四〕 Q1平剖面圖

墻基平地分段修砌,材料以廢棄匣缽為主,兼以瓷質(zhì)板瓦、筒瓦等建筑構(gòu)件填充其中,墻基內(nèi)見有少量永樂時期的官窯瓷片等。在T2、T3內(nèi),Y1、Y7和Q1之間出現(xiàn)多次互相打破現(xiàn)象。T2、T3、T4內(nèi)墻基以下為墊土層,包含物見有洪武時期的白瓷片、瓷質(zhì)建筑構(gòu)件。

根據(jù)Q1所在位置、層位關(guān)系和包含物判斷,該圍墻的始建年代為永樂時期,廢棄年代為清代末年。

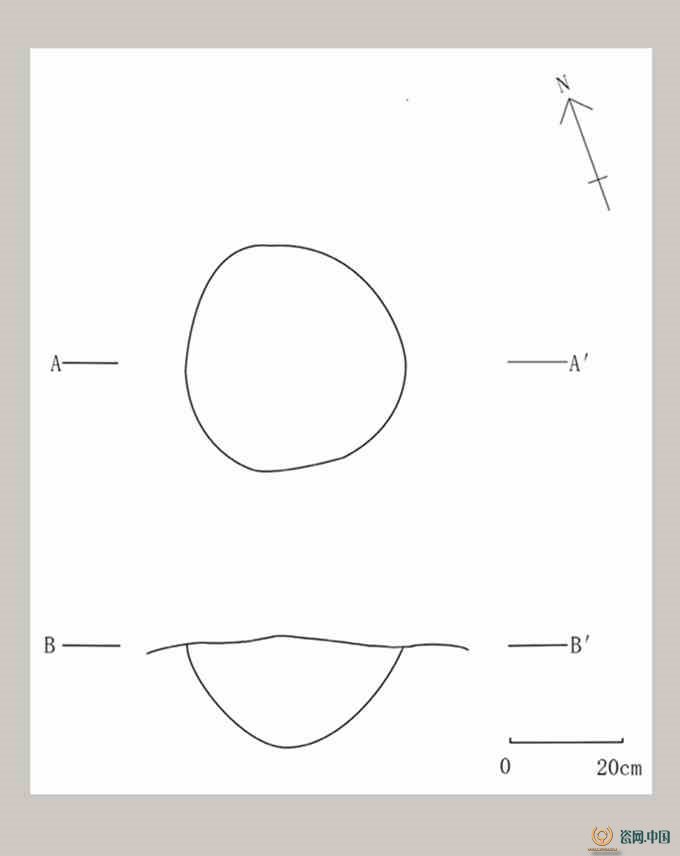

(二)瓷器掩埋坑

官窯瓷器掩埋坑兩個,形制和埋藏方式相同。K1位于T3的東南角,形成年代和T3Q1東側(cè)的②b層相近。開口平面呈不規(guī)則圓形,弧腹,底部凹凸不平。南北長0.4米、東西寬0.38米、深0.2米〔圖五〕。

〔圖五〕 K1平剖面圖

坑內(nèi)堆積不分層,包含物為堆狀永樂官窯瓷片,夾雜部分窯業(yè)垃圾。根據(jù)層位關(guān)系和包含物判斷,K1為明代永樂時期的瓷器掩埋坑。

三 出土遺物

基于地層學(xué)與器物類型學(xué)原理整理出土遺物,依據(jù)研究成果將發(fā)掘區(qū)出土官窯遺存分為四期。選取各期典型標(biāo)本介紹如下。

(一)第一期

1. 釉里紅瓷器

碗 標(biāo)本T1④a∶1,口沿殘片。尖圓唇,侈口。胎體潔白,胎質(zhì)堅硬。釉面白中泛青。內(nèi)外壁口沿處繪回紋一周,內(nèi)腹繪纏枝牡丹紋,外腹繪纏枝花卉紋。色澤灰暗。殘高5.3厘米〔圖六〕。

〔圖六〕 釉里紅碗 (T1④a∶1)

2. 建筑構(gòu)件

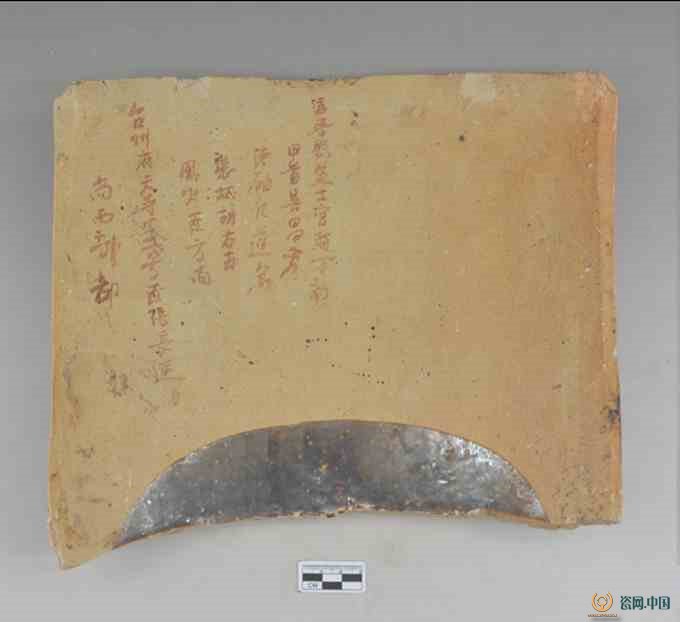

板瓦 標(biāo)本G1∶1,完整。胎體灰白,胎質(zhì)堅硬。凸面澀胎,凹面施醬釉,凹面書:“浮梁縣監(jiān)工官趙萬初,甲首吳昌秀,澆釉凡道名,裝坯胡右甫,風(fēng)火匠方南,臺州府天寺十五號匠張長造,尚西部都。”殘長22.3厘米、寬26.2厘米、厚2.1厘米〔圖七〕。

〔圖七〕 板瓦 (G1∶1)

鴟吻 標(biāo)本T4③a∶48,可復(fù)原。下顎殘缺,口部張開,頂部有一方形中空區(qū)域,舌下有一圓孔。胎體灰白、厚重,胎質(zhì)細(xì)膩。瓷質(zhì),素胎,僅眼睛處施醬釉。殘長24.2厘米、殘寬18.4厘米、殘高30.4厘米〔圖八〕。

〔圖八〕 鴟吻 (T4③a∶48)

瓦當(dāng) 標(biāo)本T3Q1以東②b∶45,可復(fù)原。瓷質(zhì),素胎。面呈圓餅狀,白胎泛灰,生燒,胎質(zhì)較疏松。正面邊緣模印凸弦紋一周,內(nèi)模印五爪龍紋。直徑18.3厘米、厚2.6厘米〔圖九〕。

〔圖九〕 瓦當(dāng) (T3Q1以東②b∶45)

(二)第二期

1. 青花瓷器

罐 標(biāo)本C6④∶75,罐底殘片。外脛斜直,平底微內(nèi)凹。胎體白中泛灰,胎質(zhì)堅硬。內(nèi)外壁施釉,釉面白中泛灰。外脛飾變體蓮瓣紋,器心繪一周蓮瓣形開光,開光內(nèi)書梵文,蓮瓣中心雙圈弦紋內(nèi)書“□□□祥場”。青花發(fā)色藍(lán)中泛灰黑。直徑20厘米、殘高3.1厘米〔圖十〕。

〔圖十〕 青花罐 (C6④∶75)

罐蓋 標(biāo)本T4①c∶1,蓋壁殘片。蓋頂微內(nèi)凹,邊緣有凸棱一周,外壁斜直,內(nèi)蓋頂有凸棱一周,母口。胎體潔白,胎質(zhì)細(xì)膩。通體施釉,釉面白中略泛青。外壁繪海水江崖紋,內(nèi)蓋頂繪兩周弦紋。青花發(fā)色藍(lán)中略泛灰,局部呈黑色。蓋徑12.3厘米,高6.7厘米〔圖十一〕。

〔圖十一〕 青花罐蓋 (T4①c∶1)

2. 白釉瓷器

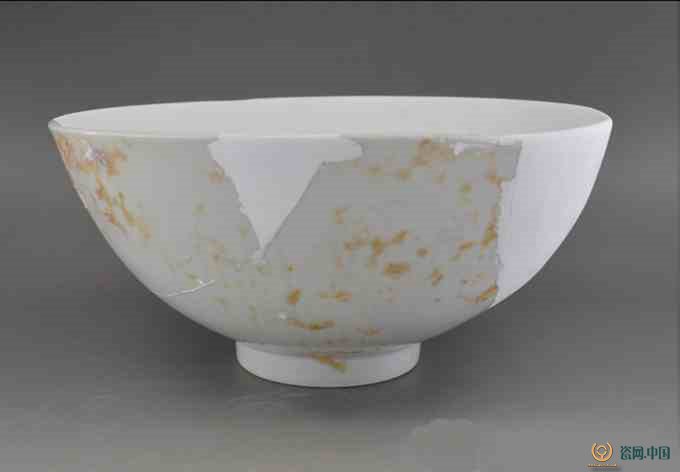

碗 標(biāo)本T4Q1以東②b∶72,可復(fù)原。尖圓唇,敞口,挖足較深,足墻近直,足端較圓。胎體潔白、輕薄,胎質(zhì)細(xì)膩。通體施白釉。碗心暗刻折枝花果紋,外壁自上而下暗刻回紋、仰蓮瓣紋。口徑21.8厘米、足徑7.2厘米、高9.8厘米〔圖十二〕。

〔圖十二〕 白釉碗 (T4Q1以東②b∶72)

抱月瓶 標(biāo)本T4Q1以東②b∶150,不可復(fù)原。口部缺失,喇叭形頸,頸部兩側(cè)附綬帶耳,耳下端呈如意形,扁圓形腹,足部缺失。胎體潔白,胎質(zhì)細(xì)膩。通體施釉,釉面白中泛青,露胎處呈火石紅色。殘高15.2厘米〔圖十三〕。

〔圖十三〕 白釉抱月瓶 (T4Q1以東②b∶150)

3. 釉里紅瓷器

高足碗 標(biāo)本K1∶3,可復(fù)原。尖唇,敞口,斜曲腹,足部呈喇叭形,足把高粗、中空,足墻微外擴(kuò),足端窄平。胎體潔白,胎質(zhì)細(xì)膩。通體施釉,釉面白中微泛青。內(nèi)壁暗刻行龍紋,外壁繪云龍紋,足墻外壁飾云頭紋一周。色澤紅艷略灰暗。口徑15.4厘米、足徑4.5厘米、高10厘米〔圖十四〕。

〔圖十四〕 釉里紅高足碗 (K1∶3)

4. 紅釉

高足碗 標(biāo)本T4Q1以東②a∶154,足部殘片。足部呈喇叭形,足墻微外撇,足墻下部呈小高臺狀,足緣斜削一周,足端窄平。胎體潔白,胎質(zhì)細(xì)膩。外壁施紅釉,碗心及外底釉面白中泛青。碗心模印篆書“永樂年制”。足徑4.1厘米、殘高5.2厘米〔圖十五〕。

〔圖十五〕 紅釉高足碗(T4Q1以東②a∶154)

標(biāo)本K1∶2,可復(fù)原。尖唇,口微侈,曲腹,足部高粗、中空,呈喇叭形,足墻外擴(kuò),足端較圓。胎體潔白,胎質(zhì)細(xì)膩。通體施釉,釉面白中微泛青。內(nèi)壁暗刻行龍紋,外腹以紅釉飾三果紋,滑落痕跡明顯。口徑14.9厘米、足徑4.5厘米、高9.7厘米〔圖十六〕。

〔圖十六〕 紅釉高足碗 (K1∶2)

盤 標(biāo)本T4Q1以東②a∶201,可復(fù)原。尖圓唇,敞口,斜曲腹,圈足,足墻微內(nèi)收,足端較圓。胎體潔白,胎質(zhì)細(xì)膩。內(nèi)外壁施紅釉,外底釉面白中泛青。內(nèi)壁暗刻行龍紋。口徑16.1厘米、足徑10厘米、高3.9厘米〔圖十七〕。

〔圖十七〕 紅釉盤 (T4Q1以東②a∶201)

5. 黃釉

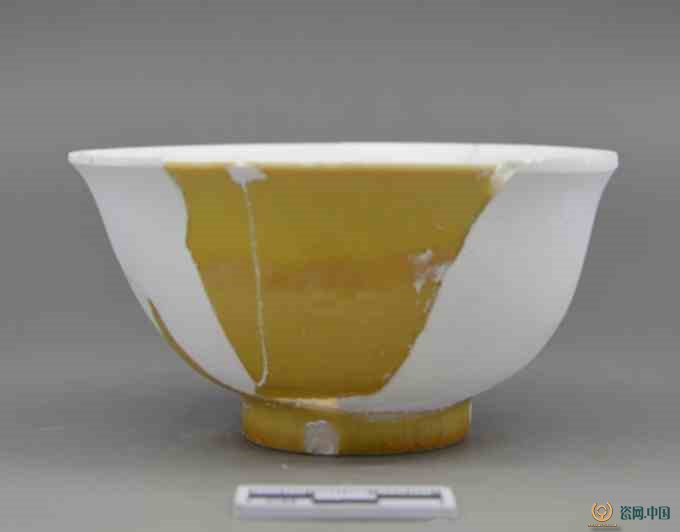

杯 標(biāo)本T3Q1以東②a∶134,可復(fù)原。尖圓唇,侈口,深斜曲腹,圈足,足墻較高且較直,足端窄平。胎體潔白,胎質(zhì)細(xì)膩。內(nèi)壁及外底釉面白中泛青,外壁施黃釉及足。杯心刻劃折帶云紋,內(nèi)壁模印五爪龍紋兩組。口徑10.5厘米、足徑4.3厘米、高5.5厘米〔圖十八〕。

〔圖十八〕 黃釉杯 (T3Q1以東②a∶134)

6. 窯具

火照 標(biāo)本T3Q1以東②a∶60,口、腹殘片。圓唇,侈口,斜曲腹,腹部有一圓孔。胎體潔白,胎質(zhì)細(xì)膩。外壁素胎,內(nèi)壁施白釉。外壁口沿和腹部分別刻劃纏枝花卉紋一組,中間以弦紋間隔。殘高7.3厘米〔圖十九〕。

〔圖十九〕 火照(T3Q1以東②a∶60)

匣缽 標(biāo)本T3Q1以東②a∶119,可復(fù)原。方唇。胎體潔白,胎質(zhì)致密。內(nèi)壁有修坯痕跡,外壁有印坯殘留痕跡,內(nèi)外底殘留火石紅色裝燒痕跡。口徑24.5厘米、底徑12.2厘米、高9.5厘米〔圖二十〕。

〔圖二十〕 匣缽(T3Q1以東②a∶119)

(三)第三期

1. 青花

盤 標(biāo)本T1④b∶81,口部缺失,斜曲腹,圈足,盤心略下凹,足墻內(nèi)收,足緣斜削一周粘砂。胎體潔白、致密。通體施釉,釉面白中略泛青。盤心雙圈弦紋內(nèi)繪團(tuán)狀花卉紋,弦紋外緣繪纏枝花卉紋一周,內(nèi)壁上下各繪弦紋兩周,外底心雙圈弦紋內(nèi)書楷體“大明□靖年制”。青花發(fā)色淡雅。足徑7.8厘米、殘高2.6厘米〔圖二十一〕。

〔圖二十一〕 青花盤 (T1④b∶81)

高足杯 標(biāo)本Y5②∶19,足部殘片。整體呈筒形,足部高粗、中空,足端較圓。胎體潔白,胎質(zhì)堅硬。通體施釉,釉面白中泛青。內(nèi)壁書“嘉靖年□”,外壁繪靈芝紋。青花發(fā)色藍(lán)艷。殘高5.6厘米〔圖二十二〕。

〔圖二十二〕 青花高足杯 (Y5②∶19)

繡墩 標(biāo)本T1④b∶174,3片,腹部及底部殘片。斜曲腹,外壁飾多層乳釘,底部中空,足端較圓。胎體較白,胎質(zhì)堅硬。通體施釉,釉面灰白,內(nèi)壁縮釉明顯。外壁繪海水江崖、行龍、云氣等紋飾。青花發(fā)色灰藍(lán)。最大殘高11.7厘米〔圖二十三〕。

〔圖二十三〕 青花繡墩 (T1④b∶174)

2. 澀胎

繡墩 標(biāo)本G1∶2,腹部殘片。外壁略斜曲。胎體潔白,胎質(zhì)細(xì)膩。澀胎。近口沿處刻劃纏枝牡丹紋一周,腹部飾花卉紋,中間以一周乳釘為間隔。最長直徑18.6厘米,厚度1.1厘米〔圖二十四〕。

〔圖二十四〕 澀胎繡墩 (G1∶2)

(四)第四期1. 青花

筆筒 標(biāo)本T4①c∶10,底部殘片。平底,外底心挖出圓形凹槽。胎體潔白,胎質(zhì)細(xì)膩。內(nèi)底及外底圓形凹槽處施釉,釉面白中泛青。外底心凹槽內(nèi)以篆體書“大清乾隆年制”。青花發(fā)色藍(lán)中略泛灰。最大直徑14厘米、殘高1.3厘米〔圖二十五〕。

〔圖二十五〕 青花筆筒 (T4①c∶10)

2. 茄皮紫釉

盤 標(biāo)本T4②∶6,失口,圈足,外足墻較直,內(nèi)足墻微外擴(kuò),足端較圓。胎體潔白,胎質(zhì)細(xì)膩。通體施釉,釉面呈茄皮紫色。外底青花雙圈弦紋內(nèi)書“大清雍正年制”款,青花發(fā)色深藍(lán)。底徑9.8厘米、殘高1.5厘米〔圖二十六〕。

〔圖二十六〕 茄皮紫釉盤 (T4②∶6)

3. 素胎半成品

碗 標(biāo)本T6①∶17,失口。下腹斜曲,圈足,足墻微內(nèi)收,足端較圓。胎體潔白,胎質(zhì)細(xì)膩。外壁素胎,內(nèi)壁及外底施釉,釉面潔白。外壁近底處刻海波紋一周。外底以青料書楷體“大清光緒年制”。足徑5.9厘米、殘高3.1厘米〔圖二十七〕。

〔圖二十七〕 素胎碗 (T6①∶17)

4. 醬釉瓷

碗 標(biāo)本T5①∶2,失口。下腹圓曲,圈足,足墻近直,足緣斜削一周,足端較圓。胎體潔白,胎質(zhì)細(xì)膩。內(nèi)外壁施醬釉,外底釉面白中泛青。外底書篆體“大清道光年制”。青花發(fā)色淡藍(lán)。足徑2.5厘米、殘高6.6厘米〔圖二十八〕。

〔圖二十八〕 醬釉碗 (T5①∶2)

四 結(jié)論

(一)各期遺物的特點及年代

因地勢等因素所限,發(fā)掘區(qū)內(nèi)揭露出的官窯遺存面積不足一百平方米。地層堆積和遺跡間的疊壓關(guān)系清晰、包含物較為豐富。此外,在民窯區(qū)還出土了少量明清時期的官窯標(biāo)本,其中一些器類不見于御窯廠歷年的考古發(fā)掘,這極大地豐富了本次考古的文化內(nèi)涵。

第一期,該期的原生堆積單位僅有T3Q1以東③層。因發(fā)掘面積所限,出土的遺物種類不甚豐富,建筑構(gòu)件是這一期的大宗出土物,還見有零星的官窯釉里紅瓷器。就建筑構(gòu)件的面貌特征而言,整體質(zhì)量較高,皆為瓷質(zhì),但部分標(biāo)本的胎體中存在著明顯的氣孔現(xiàn)象。器類有板瓦、瓦當(dāng)、鴟吻等,皆為模制成型。裝飾紋樣方面,五爪龍紋是建筑構(gòu)件中最常見的紋飾之一。本發(fā)掘區(qū)出土的官制建筑構(gòu)件,在2017年御窯廠東圍墻遺址考古發(fā)掘中也大量出土,以板瓦〔標(biāo)本G1∶1,見圖七〕為例,相同形制產(chǎn)品大量見于景德鎮(zhèn)落馬橋、韭菜園等窯場的明代早期地層。此外,安徽鳳陽洪武時期修建的明中都城址出土的一些瓷質(zhì)建筑構(gòu)件,和上述窯場燒造產(chǎn)品的胎質(zhì)、釉面、形制方面完全相同。民窯區(qū)出土的官窯釉里紅殘片〔標(biāo)本T1④a∶1,見圖六〕,和故宮博物院等文博機(jī)構(gòu)收藏的明洪武時期官窯產(chǎn)品面貌特征相近。綜合地層關(guān)系和出土產(chǎn)品的時代面貌特征判斷,第一期的產(chǎn)品為明代洪武時期。

第二期,該期的遺物主要出土于御窯廠內(nèi),窯廠外圍的民窯區(qū)晚期地層中也零星發(fā)現(xiàn)該期標(biāo)本。這一期的產(chǎn)品,釉色以白釉、紅釉為主,釉里紅次之,青花、黃釉僅零星發(fā)現(xiàn)。產(chǎn)品的器類方面具有多樣化的特征,除了碗、盤、高足碗等常見的器皿外,還見有抱月瓶、罐等,和以往御窯廠遺址考古揭露的明代早期官窯遺物面貌相統(tǒng)一。產(chǎn)品的胎體致密且細(xì)膩,是相較于洪武時期產(chǎn)品特征的最大變化。模印、暗刻是最常見具有多樣化的裝飾技法,此外除常見的釉里紅和青花釉下裝飾外,還見有釉上復(fù)繪紅釉裝飾者,但晚于該期的明代官窯器物中,卻再難覓這種工藝,燒造難且釉面易脫落可能是制約其發(fā)展的最主要因素。燒造工藝方面,采用瓷質(zhì)匣缽、墊餅組合套燒是其最大的特點,還見有少量的多組墊缽、圓筒形匣缽組合器。K1的埋藏方式和御窯廠遺址2002-2004年度珠山北麓揭露的一批永樂時期的掩埋坑相近,出土的產(chǎn)品面貌特征也相同。其中,紅釉高足碗〔標(biāo)本T4Q1以東②a∶154,見圖十五〕的碗心模印 “永樂年制”四字款,是典型的標(biāo)準(zhǔn)器皿。此外,民窯區(qū)出土的青花罐〔標(biāo)本C6④∶75,見圖十〕,書有“□□□祥場”銘文,傳世品僅有一件,現(xiàn)收藏于故宮博物院,為明代宣德朝的官窯珍品。根據(jù)以上信息判斷,除民窯區(qū)出土的青花梵文出戟罐(罐蓋)為宣德朝產(chǎn)品外,該期的其他標(biāo)本均為永樂時期燒造。

第三期,明代中后期官窯產(chǎn)品散見于Q1西側(cè)民窯區(qū)的各個探方。發(fā)掘區(qū)出土的宣德以后明代官窯產(chǎn)品數(shù)量不多,品類以青花瓷器為主,另有少量澀胎半成品。統(tǒng)計出土標(biāo)本的數(shù)量,青花龍缸片所占比例最高,這和歷年御窯廠周邊的老羅漢肚、東門頭發(fā)掘點清理出的明代晚期窯業(yè)面貌相近。從出土標(biāo)本的整體面貌特征來看,這一時期的產(chǎn)品胎質(zhì)仍較為致密且細(xì)膩,但是一些大件器物的斷面出現(xiàn)氣孔或夾層現(xiàn)象,此外胎體也不如前朝潔白。在青花瓷器方面,標(biāo)本以白中泛青為主,少數(shù)產(chǎn)品略呈青灰色,還常出現(xiàn)縮釉現(xiàn)象。青花料的發(fā)色方面,藍(lán)艷略泛紫是其總的特點,部分產(chǎn)品呈現(xiàn)出灰藍(lán)色的特征。這一時期的產(chǎn)品多書皇帝年號,分“四字款”和“六字款”兩類,值得注意的是,其書款的位置與以“底款”為主的前朝相比,遍布器身是其最大變化,這一點和宣德官窯瓷器的書款方式雷同。其中,青花高足杯〔標(biāo)本Y5②∶19,見圖二十二〕,柄的內(nèi)壁書“嘉靖年□”;繡墩〔標(biāo)本T1④b∶174,見圖二十三〕青花發(fā)色灰藍(lán),器表以海水江崖、行龍、云氣紋裝飾,皆為嘉靖至萬歷時期官窯產(chǎn)品的典型特征。根據(jù)器物的底款和產(chǎn)品的面貌特征判斷,這一期的產(chǎn)品為明代嘉靖至萬歷時期。

第四期,該期產(chǎn)品的數(shù)量較少,釉色也相對單一,散見于民窯區(qū)各探方的上層堆積,所見產(chǎn)品釉色僅有青花、茄皮紫釉及醬釉三類。僅以發(fā)掘區(qū)出土的標(biāo)本判斷,該期產(chǎn)品的胎體致密且細(xì)膩,斷面呈現(xiàn)出光澤感。青花瓷器的釉色青翠明快,紋飾精細(xì)且程式化特征明顯,凸顯出清代中晚期官窯產(chǎn)品追求工藝性的總趨勢。此外,該期產(chǎn)品延續(xù)了以往各朝在外底書寫皇帝年號底款的總特征,為我們判斷產(chǎn)品的年代提供了清晰的標(biāo)尺依據(jù)。其中,茄皮紫釉盤〔標(biāo)本T4②∶6,見圖二十六〕外底書“大清雍正年制”款,青花筆筒〔標(biāo)本T4①c∶10,見圖二十五〕外底書“大清乾隆年制”篆書款,醬釉碗〔標(biāo)本T5①∶2,見圖二十八〕外底為“大清道光年制”篆書款,素胎半成品碗〔標(biāo)本T6①∶17,見圖二十七〕的外底楷書“大清光緒年制”款。據(jù)上判斷,這一期的產(chǎn)品年代為清代中晚期。

(二)重要發(fā)現(xiàn)及其意義

第一,本次發(fā)掘揭露的明清御窯廠遺址的早期地層堆積和圍墻基址等遺跡現(xiàn)象,補(bǔ)充了以往關(guān)于御窯廠初創(chuàng)年代遺跡資料披露的不足,為理清明代官窯肇始階段的面貌、明確窯場的建造年代提供了清晰的資料依據(jù)。首先,Q1平地起建于元末明初地層上,該地層內(nèi)出土的白釉瓷器標(biāo)本和落馬橋等窯場出土的洪武時期瓷器面貌于形制、釉色方面完全相同。其次,發(fā)掘區(qū)出土了零星的洪武時期釉里紅瓷器,與其面貌特征相同的標(biāo)本在鎮(zhèn)區(qū)的戴家弄、觀音閣、樟樹弄等窯場也有大量發(fā)現(xiàn),證明了洪武官窯在明初呈散點式分布觀點的正確性,表明該時期的窯業(yè)生產(chǎn)方式和元代浮梁磁局有著較強(qiáng)的延續(xù)性。據(jù)此判斷,洪武時期的官窯生產(chǎn)尚處于“局廠分離”階段。再者,Q1內(nèi)包含物有永樂時期的白釉瓷片和瓷質(zhì)匣缽,說明御窯廠西圍墻北段的始建年代要晚至永樂時期,對判斷御窯廠建立的確切年代具有指示性意義。

第二,御窯廠遺址多年的考古發(fā)掘,揭示出了東圍墻北段、西圍墻南段以及北圍墻東西兩段墻基的局部,上述遺跡的建造年代均不早于永樂時期,這不僅是判斷御窯廠始建年代的考古基礎(chǔ),也為研究明代早期御窯廠的形制提供了科學(xué)的資料依據(jù)。這些墻基的總體形制不甚規(guī)整,表現(xiàn)出因形就勢的特征,對分析明代早期以御窯廠遺址為中心的鎮(zhèn)區(qū)的地勢面貌具有較強(qiáng)的參考價值。此外,御窯廠西圍墻北段在明末清初及清代中晚期多次被民窯遺存所擠占,破壞了墻基的本體。當(dāng)王朝局勢穩(wěn)定之時,官方隨即對墻體進(jìn)行修繕或改擴(kuò)建,但墻基位置基本保持不變并沿用至清朝末年,說明窯廠的西北角在明清兩代于空間方面沒有發(fā)生大的變化,是對以往明清御窯廠遺址形制研究的有力補(bǔ)充。期待在以后的考古工作中可以探索出更為科學(xué)的發(fā)掘方式,將遺址的四圍邊界連點成線,并對揭示的遺跡和出土的遺物進(jìn)行立體闡釋,這將極大地豐富明清御窯廠遺址的文化內(nèi)涵。

第三,明代永樂時期的瓷器埋藏坑中出土了一批紅釉高足碗,從地層關(guān)系判斷,這批標(biāo)本的燒造時間為永樂早期。具有胎體輕薄,質(zhì)地堅硬,透光度極高的共性,而口沿變形、紅釉滑脫嚴(yán)重是其另一個方面的特征。和御窯廠內(nèi)其他發(fā)掘點出土的相同形制的產(chǎn)品對比分析,這些標(biāo)本表現(xiàn)出探索階段的試驗品屬性,補(bǔ)充了御窯廠初創(chuàng)階段雙層施釉技法的研究之缺,也為研究該期瓷器的成型、燒造工藝的探索過程等方面提供了重要的實物資料。因發(fā)掘面積和地勢等因素的制約,一些重要遺跡和考古現(xiàn)象在本次工作中未能全面揭露,對宏觀層面上研究明代初期官窯生產(chǎn)的面貌、御窯廠遺址西北角的功能分區(qū)及時空演變規(guī)律帶來了困難,期待在以后的考古工作中可以逐步完善。

[執(zhí)筆者單位:韋有明、吳濤,景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)考古文博學(xué)院;李軍強(qiáng),景德鎮(zhèn)市陶瓷考古研究所;趙瑾,故宮博物院考古部;安雨桐,北京大學(xué)考古文博學(xué)院;肖發(fā)標(biāo),江西省文物考古研究院;朱姍姍,景德鎮(zhèn)學(xué)院人文學(xué)院](責(zé)任編輯:郭洋夢莎)