本研究為“十三五”國家重點研發(fā)計劃項目“可移動文物價值認知及關(guān)鍵技術(shù)研究(無機質(zhì)類)”課題“無機質(zhì)文物的技術(shù)發(fā)展及其與文明關(guān)系研究”(項目編號:019YFC1520205)分項目的成果之一;亦是北京大學文科縱向支持項目“晚明時期瓷器生產(chǎn)的‘官搭民燒’制度研究”的成果之一。原文刊載于《文物》2020年第11期,作者授權(quán)“紙上考古”微信公眾號刊發(fā),如需引用請據(jù)紙版原文。

一、概說

明清時期,景德鎮(zhèn)的窯業(yè)生產(chǎn)進入了全新的發(fā)展階段,形成了以商品生產(chǎn)為目的的民窯與以貢御貢官為目標的官窯并行發(fā)展的生產(chǎn)格局。在生產(chǎn)分工、管理體制與技術(shù)改進等方面各自形成了自身的優(yōu)勢,這種優(yōu)勢在官窯、民窯之間互補,使景德鎮(zhèn)的窯業(yè)以空前的活力迎來了生產(chǎn)的高峰,推動景德鎮(zhèn)成為全國乃至世界制瓷業(yè)的中心。

此時,景德鎮(zhèn)的窯業(yè)生產(chǎn)逐漸集中到了鎮(zhèn)區(qū)。鎮(zhèn)區(qū)即古代浮梁縣下屬的“景德鎮(zhèn)”,這里是人力、物力資源的輻湊之地,是浮梁瓷業(yè)的核心生產(chǎn)區(qū),御器廠也設(shè)置在這個區(qū)域。大量的民間窯場沿昌江密集分布,自北至南綿延十三里,故又有“十三里”窯場之稱[1]。落馬橋[2]就位于古代鎮(zhèn)區(qū)的南部,西靠昌江,南近南河,是景德鎮(zhèn)瓷業(yè)核心生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的一處重要民窯遺址。

2012年以來,落馬橋窯址的考古發(fā)掘發(fā)現(xiàn)了豐富的遺跡和遺物[3],經(jīng)整理可知,這里窯業(yè)生產(chǎn)的出現(xiàn)可上溯至北宋后期,南宋中期以后窯業(yè)快速發(fā)展,至元代達到高峰。五爪龍紋、描金藍釉瓷片和高等級建筑遺跡的發(fā)現(xiàn),表明此處在元代或為官方瓷器生產(chǎn)機構(gòu)——浮梁瓷局下轄的一處重要的窯作。明清時期,落馬橋窯場持續(xù)繁榮,從嘉靖時期開始成為一處重要的“官搭民燒”窯場。落馬橋的窯業(yè)生產(chǎn)從北宋末延續(xù)至清末,時間跨度長達800余年,比興燒于五代停燒于明代晚期的湖田窯還要長,是景德鎮(zhèn)目前已發(fā)現(xiàn)的延燒時間最長的一處窯址。

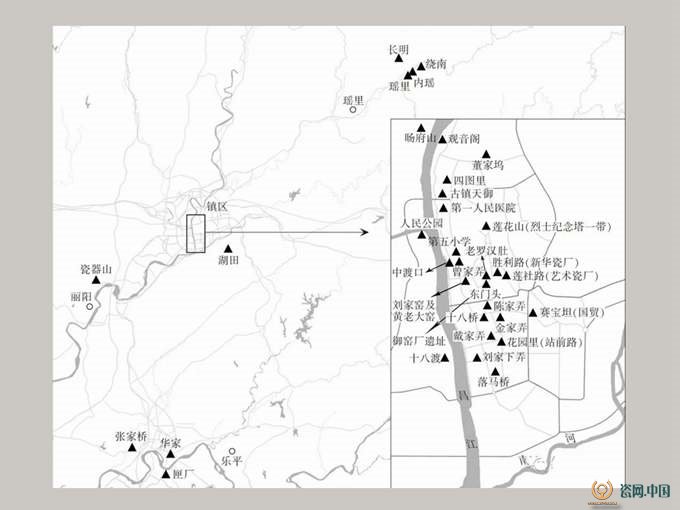

對景德鎮(zhèn)明清民窯遺址開展考古調(diào)查的時間比御窯廠遺址還稍早,但相比之下,進行過正式考古發(fā)掘的窯址卻很少,尤其缺少在鎮(zhèn)區(qū)范圍內(nèi)的考古工作(圖一)。20世紀70~90年代,有關(guān)明清時期民窯遺址的考古工作主要是在市郊進行,以東郊湖田窯址為重心。1972年,劉新園和白焜對湖田窯址的初步調(diào)查,拉開了景德鎮(zhèn)瓷窯遺址考古工作的序幕。隨后,有關(guān)單位又多次對湖田窯五代至明代晚期遺存進行了調(diào)查與試掘,初步明確了湖田窯的生產(chǎn)概況及各時期產(chǎn)品的特征[4]。1985~1999年,江西省文物考古研究所、景德鎮(zhèn)民窯博物館對湖田窯址先后進行了10次共計13個基建項目的搶救性考古發(fā)掘,是湖田窯址的考古發(fā)掘時期,清理了少量的明代遺跡和遺物[5]。2002~2003年,江西省文物考古研究所又對景德鎮(zhèn)南河南岸(602所原子弟學校操場)湖田窯址進行了發(fā)掘,出土了大量元明時期的遺物,其中明代遺物的年代主要為明代早中期[6]。20世紀80年代,一些學者曾對景德鎮(zhèn)市區(qū)東北50余公里外的瑤里明代窯址進行過調(diào)查[7]。20世紀80年代以后,鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)御窯廠遺址考古工作開展得如火如荼。與此同時,在老城區(qū)基建過程中,一些民窯遺物暴露,考古工作者曾對個別地點進行過簡單的調(diào)查和標本提取,但關(guān)注和收獲的主要是元代遺物[8]。進入21世紀,隨著老城區(qū)改造的加速,鎮(zhèn)區(qū)及周邊的民窯遺址開始得到重視,部分窯址進行了正式的考古發(fā)掘。2005年,故宮博物院等單位聯(lián)合對位于景德鎮(zhèn)市西南21公里處麗陽瓷器山窯址進行了發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)明代葫蘆形窯爐一座及較豐富的明代早期遺物[9]。2007年,北京大學考古文博學院等單位聯(lián)合對景德鎮(zhèn)市北郊3公里處的觀音閣窯址進行考古發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)了一些生產(chǎn)性遺跡及較豐富的明代中晚期遺物[10]。近年來,景德鎮(zhèn)市陶瓷考古研究所和北京大學考古文博學院對御窯廠遺址周邊的東門頭、老羅漢肚、劉家窯、黃老大窯等明清時期的窯址進行了搶救性發(fā)掘,相關(guān)資料正在整理。

圖一 景德鎮(zhèn)明清民窯遺址位置示意圖

上述經(jīng)過正式發(fā)掘的窯址十分重要,但遺存的年代均不能覆蓋整個明清時期,且缺乏連續(xù)性,不能完整反映明清窯業(yè)的生產(chǎn)情況。2012年落馬橋窯址發(fā)掘,在明清時期的遺存中清理了從明初至清末時期的連續(xù)地層,發(fā)現(xiàn)了豐富的遺跡和遺物,基本可以建立明清民窯的發(fā)展序列。通過對各時期地層出土器物種類、形制的統(tǒng)計和分析,可以了解落馬橋明清各時期的生產(chǎn)情況和特點,也可以作為明清時期鎮(zhèn)區(qū)窯業(yè)發(fā)展的標尺。

二、各期的主要收獲及相關(guān)問題 根據(jù)地層疊壓關(guān)系和出土器物品種、器類、造型、胎釉特點、裝飾、燒造工藝等方面的特征和變化,可以將落馬橋紅光瓷廠窯址明清時期的生產(chǎn)歷史分為七期[11]。本文結(jié)合典型地層的統(tǒng)計數(shù)據(jù),總結(jié)各期的生產(chǎn)特點,以揭示各個時期制瓷業(yè)的發(fā)展狀況,并就相關(guān)問題進行討論。根據(jù)落馬橋窯址的分期結(jié)果,可以將落馬橋明清時期的生產(chǎn)情況分為六個階段,分別為明代復蘇期、發(fā)展期、高峰期,清代恢復期、發(fā)展期、衰落期。

(一)明代民窯生產(chǎn)的復蘇期(洪武至宣德)

從至正十二年(1352年)開始,紅巾軍大起義給景德鎮(zhèn)所在的浮梁地區(qū)帶來持續(xù)的戰(zhàn)亂,各種勢力在此激烈交鋒。《乾隆浮梁縣志》記載了至正十二年至二十一年發(fā)生在浮梁地區(qū)的戰(zhàn)事,幾乎年年都有,浮梁地區(qū)先后被徐壽輝部、元軍、陳友諒部、朱元璋部交替控制[12]。僅至正二十年(1360年)七月至二十一年八月的13個月時間里,浮梁地區(qū)就在朱元璋與陳友諒之間四次易手[13]。雖然朱元璋部在至正二十一年最終奪得了對浮梁地區(qū)的控制權(quán),但仍在臨近地區(qū)與陳友諒部頻繁交戰(zhàn)。至正二十三年(1363年),朱元璋部與陳友諒部在景德鎮(zhèn)以西的鄱陽湖決戰(zhàn),陳友諒戰(zhàn)死,至此景德鎮(zhèn)一帶才復歸平靜。由上可見,景德鎮(zhèn)在元末經(jīng)受了十余年戰(zhàn)亂,生產(chǎn)體系破壞嚴重,瓷業(yè)凋敝。如麗陽碓臼山元代窯址發(fā)現(xiàn)的龍窯內(nèi)緊密排放的匣缽里,還保存有沒有燒成的青瓷碗。元末于光在麗陽修筑的軍事堡壘,就分布在該窯址的周圍,因而該窯爐的突然停燒被認為與于光的戰(zhàn)守有關(guān)[14]。從出土的青釉瓷器看,均為灰胎,胎質(zhì)粗疏,質(zhì)量不高,完全是為了滿足日用所需,不考慮美觀。朱元璋控制景德鎮(zhèn)以后至明初是景德鎮(zhèn)窯業(yè)的復蘇期,民窯生產(chǎn)整體呈現(xiàn)出規(guī)模小、產(chǎn)量低、產(chǎn)品種類單一的特點。而同時期的官窯生產(chǎn)發(fā)展迅速,洪武末年御器廠建立,宣德時期就達到了生產(chǎn)的高峰,成就斐然。民窯與官窯形成了巨大的反差。

第一期代表了洪武至宣德(1368-1435年)時期遺存。此期出土器物不多,品種單一,白釉瓷器為主流產(chǎn)品,另有少量紅綠彩瓷器和釉里紅瓷。以典型遺跡單位T17H5為例,統(tǒng)計的3032件(片)瓷器標本中[15],白釉瓷有2966件(片),占總數(shù)的97.8%,其他品種不足3%。

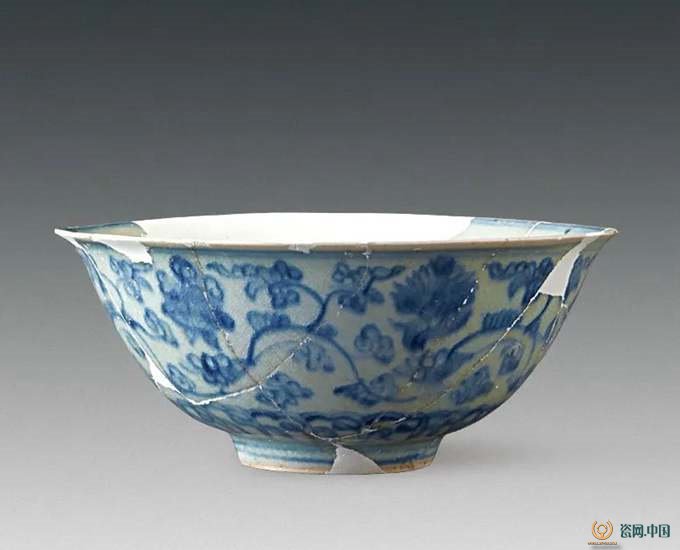

出土器類也很單一,以碗、盤為主,另有一些罐、高足杯及板瓦等建筑構(gòu)件。白釉碗主要有侈口曲腹和侈口折腹兩種,白釉盤多見侈口曲腹。以T17H5為例,其中侈口曲腹碗占出土白釉瓷器總數(shù)的8.5%,侈口折腹碗占76.1%;侈口曲腹盤占15.4%。白胎,胎質(zhì)多較細。此期白釉的釉色整體略偏灰或泛青,釉面光亮,足底基本不施釉,多見火石紅痕跡,內(nèi)壁及底部多有粘渣(圖二)。曲腹碗、盤內(nèi)腹部流行模印裝飾,紋飾以纏枝花卉紋為主。本期地層中還發(fā)現(xiàn)了一些白釉、醬釉(圖三)、低溫藍釉(圖四)、素胎瓦片,包括五爪龍紋瓦當、寫有工匠信息的板瓦和筒瓦[16]。裝燒方法基本是匣缽單燒。

圖二 白釉盤(T20③d∶310)外底

圖三 醬釉板瓦(T17③c∶305)

圖四 低溫藍釉板瓦(T3⑤ ∶ 6)

此期瓷器在造型、裝飾、胎釉特征等方面繼承了元代瓷器的某些特點,但也表現(xiàn)出了許多新因素。如侈口曲腹圈足盤,是新流行的樣式,盤內(nèi)底多向下減胎一周,最顯著的特征是圈足大,挖足較淺,多為外足墻的一半(《江西景德鎮(zhèn)落馬橋紅光瓷廠窯址明清遺存發(fā)掘簡報》,以下稱《簡報》圖一四:3、4、一七、一八),內(nèi)足墻多向外斜,此類形制的盤在景德鎮(zhèn)中華路洪武地層及多座明初紀年墓均有出土[17],因此可以認定為典型的明初遺物。白釉折腹碗是元代中期以后流行的式樣,其特點是口微侈,近敞口,斜直腹,下腹近底處內(nèi)折,圈足小且直,足徑多約為4厘米左右。內(nèi)壁多見模印裝飾,或帶有“樞府”款。明初的同類折腹碗(《簡報》圖一四:2、一六),基本造型延承元代,但口部較前者外侈程度強,折腹位置略靠上,顯著的特點是圈足變大,足徑多在6厘米以上。成書于洪武二十一年(1388年)的《格古要論》“古饒器”條記載:“元朝燒小足印花者,內(nèi)有‘樞府’字者高,新(指洪武)燒者足大,素者欠潤”[18],落馬橋出土的元代及明初白釉折腹碗正可與此對應,且如文獻所記,明初白釉瓷器釉多偏灰,不及元代卵白釉瓷器光潤。

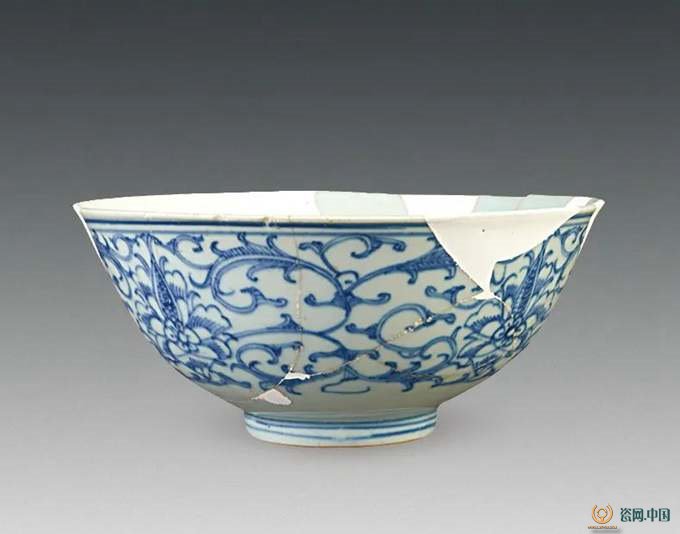

落馬橋窯址明初地層中出土有少量的釉里紅罐(《簡報》圖一四:7、一九)、碗(圖五)等殘片,形制與御窯廠遺址出土的洪武釉里紅瓷器相同,這類器物被認為是官器[19]。這種情況與永樂、宣德時期御器廠內(nèi)對落選的官窯瓷器要打碎掩埋以防流出的嚴格管理制度不同。此外,在御窯廠遺址范圍以外的十八橋、戴家弄、陳家弄(今新躍廣場)、再勝弄(紅衛(wèi)電影院)、第三中學等地點也發(fā)現(xiàn)有洪武官器,品種有釉里紅、青花、白釉等[20]。結(jié)合在今御窯廠范圍內(nèi)的主要區(qū)域內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)具有官作性質(zhì)的洪武時期遺存,只有少量被認為是官用器物的精美瓷器,更多則是粗制的民用瓷[21];落馬橋窯址和御窯廠內(nèi)的珠山東坡都發(fā)現(xiàn)了形制相同、質(zhì)量相似的官用建筑瓦件,表明洪武官用瓷器生產(chǎn)并不限定在今天的御窯廠范圍內(nèi),落馬橋也可能是官作中的一個生產(chǎn)地點,這也為洪武初年御器廠尚未建立提供了證據(jù)。

圖五 釉里紅碗殘片(T1 擴③c∶303)

明代民窯青花瓷器的始燒年代一直是學術(shù)界關(guān)注的重點,我們在發(fā)掘過程中尤為關(guān)注。以T17為例,通過細致的發(fā)掘獲得了第③c層、第③d層、H5這樣有清晰疊壓關(guān)系的地層和遺跡單位(《簡報》圖三)[22],其中第③c層、第③d層在T15~T23探方均有分布,第③c層是典型的正統(tǒng)至天順時期的地層,出土這一時期的青花瓷總計6031件(片)[23];第③d層下壓著的H5出土有較單純的洪武至宣德時期的器物,白釉瓷器為壓倒性的主流產(chǎn)品;介于兩個地層單位之間的第③d層頗值得關(guān)注,第③d層堆積較薄,出土遺物并不豐富,共計697件(片),其中包括青花瓷579件(片),白釉瓷57件(片),另有少量的青瓷、素胎器、瓦片及匣缽、墊餅、火照等窯具。其中一些白釉瓷雖然具有洪武至宣德時期的特點,但青花瓷多可確認為正統(tǒng)至天順時期遺物,據(jù)此判斷第③d層的時代仍為正統(tǒng)至天順時期。盡管從第③d層出土的個別青花瓷片的裝飾風格看,具有某些早于空白期的特點,與同時期宣德官窯瓷器紋飾或畫法有相似之處,但根據(jù)目前的資料,尚無法做進一步細致的區(qū)分。關(guān)于明代民窯青花瓷的始燒年代,據(jù)《明英宗實錄》記載,正統(tǒng)元年(1436年)“江西浮梁縣民陸子順進瓷器五萬余件,上令送光祿寺充用,賜鈔償其直”[24],說明在正統(tǒng)以前景德鎮(zhèn)的民窯生產(chǎn)已經(jīng)得到恢復,具有一定規(guī)模。考古發(fā)現(xiàn)也提供了一些證據(jù),在江西新建發(fā)現(xiàn)的正統(tǒng)二年(1437年)朱盤烒墓中,出土有5件質(zhì)量較高的青花瓷罐[25],是典型的民窯青花瓷,生產(chǎn)水平已比較成熟,而此年上距宣德十年(1435年)僅兩年。由此我們推測,正統(tǒng)之前的宣德后期就應開始了民窯青花瓷器的生產(chǎn)。同時此次落馬橋窯址的發(fā)掘也表明,洪武至宣德時期,景德鎮(zhèn)民窯生產(chǎn)尚處于復蘇階段,即便受到官窯的影響,民間開始生產(chǎn)青花瓷器,其數(shù)量也十分有限,青花瓷的規(guī)模化生產(chǎn)要晚至正統(tǒng)時期才開始。

(二)明代民窯生產(chǎn)的發(fā)展期(正統(tǒng)至嘉靖初期)

落馬橋窯址明清遺存第二期(正統(tǒng)至天順時期)、第三期(成化至嘉靖初期)遺存代表了民窯發(fā)展階段的面貌,此期的顯著特點是民窯青花瓷器大量生產(chǎn),從開始規(guī)模化生產(chǎn),到占據(jù)統(tǒng)治地位,基本取代白釉瓷器,成為民窯的核心產(chǎn)品。

1. 正統(tǒng)至天順時期

第二期代表了正統(tǒng)至天順時期(1436~1464年)的遺存。遺物數(shù)量大大增加,尤其是青花瓷器數(shù)量激增,其次為白釉瓷,另有少量的青釉、醬釉、外青釉內(nèi)青花、哥釉青花瓷等。在整理中,將T15~T23的同一地層合并統(tǒng)計,以第③c層為例,統(tǒng)計的8498件(片)遺物中,青花瓷有6031件(片),占總數(shù)的71%,白釉瓷有2067件(片),占總數(shù)的24.3%,素胎器占1.7%,另有少量的青釉、醬釉、紫金釉瓷等,以及匣缽、火照、墊餅等窯具,瓦片、磚、脊飾等建筑構(gòu)件。

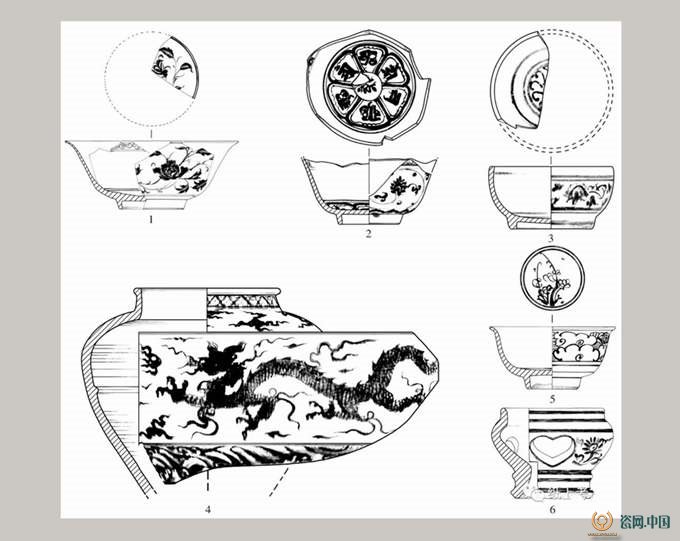

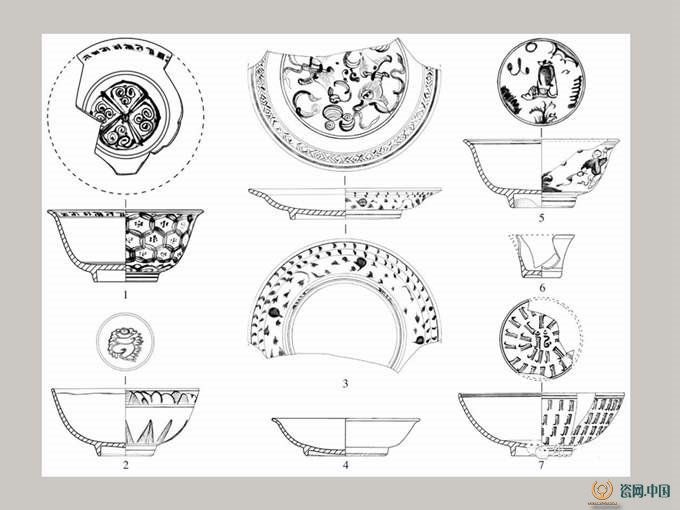

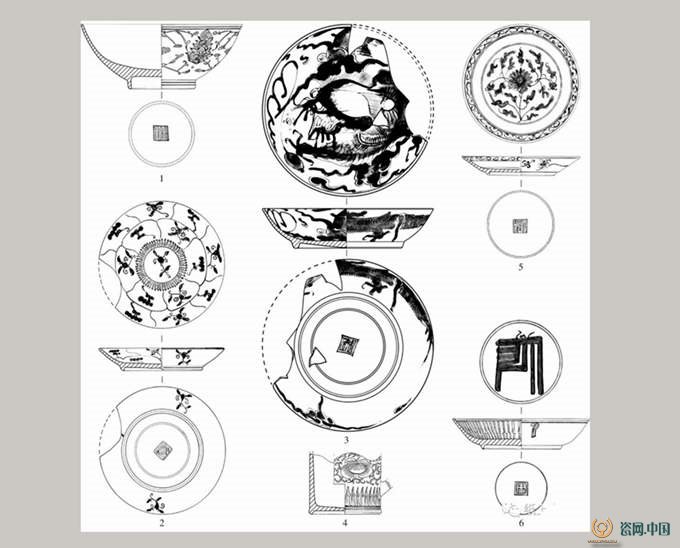

這一時期器類比前一階段大增,以青花瓷器為例,共有17類72種型式,以碗(圖六:1、2、5)、盤為主,另有碟、杯、高足杯(圖七)、爐(圖八、九)、壺、罐(圖六:4)、瓶、缽(圖六:3)、渣斗、罐蓋、盒蓋、器座(圖六:6)、燈盞、硯臺、瓷板(圖一〇)。碗、盤類器物中以侈口曲腹圈足器占絕對多數(shù),挖足多較深,常見“挖足過肩”的現(xiàn)象。一種被稱為“凈水碗”的斂口斜曲腹小圈足碗是這一時期新出現(xiàn)的特色產(chǎn)品(《簡報》圖二三:7、二四)。折沿盤較多,部分做出花口和瓜棱腹(《簡報》圖二三:9、二五)。高足杯主要有大、小兩種,大者腹身似碗,高足寬大;小者杯身,高足瘦小,足部外撇強烈。高足上部多有一周竹節(jié)狀凸棱(圖七),足內(nèi)多施釉,杯底與足結(jié)合處較平整。瓷器均為白胎,胎質(zhì)細。基本都施滿釉,裹足刮釉,釉色多泛青且光潤,口沿常見醬釉邊。裝飾基本為青花,發(fā)色藍艷,多見鐵斑。題材較豐富,常見云氣、人物、動物、花卉、“福”字、寶杵紋、雜寶紋等,花卉紋以纏枝花為主,折枝花次之,動物紋中常見麒麟紋,未出土足底書年款器。匣缽基本為漏斗形,按口徑劃分有大、中、小三種規(guī)格,與瓷器山窯址的出土情況類似[26]。標準比例的燒碗類器物、口大腹淺的燒盤類、口小腹深的燒高足杯類、匣缽開始出現(xiàn)標準化的現(xiàn)象。試鈷料火照多截取高足杯的足部(圖一一),試火照多截取碗類器物的底部,穿孔吊燒(《簡報》圖三一)。裝燒方式基本為匣缽單燒,僅有極個別瓷器采用疊燒法。

圖六 正統(tǒng)至天順時期瓷器:1、2、5. 青花碗(T18③c:13、T3⑤a:302、T3④a:215)3. 青花缽(T17H2::39)4. 青花罐(T21C11:363)6. 青花器座(T3④a:12)(2為1/6,6為1/3,余為1/4)

圖七 高足杯(T3 擴③ ∶ 309)

圖八 青花爐(T18③c∶12)

圖九 青花爐(T3 擴④b∶318)

圖一〇 青花瓷板(T14②b∶310)

圖一一 試料照(T22③b∶3)

正統(tǒng)、景泰、天順三朝又被稱作明代陶瓷史上的“空白期”。長期以來,由于少見帶有紀年款的瓷器,人們對這一時期瓷器的特征及生產(chǎn)情況不甚清楚。自20世紀70年代起,隨著一些三朝紀年遺跡出土瓷器的陸續(xù)發(fā)現(xiàn),以此作為參照標準,通過對比遺址出土、館藏的大量瓷器,學界辨識出了三朝瓷器的某些特征。湖田、麗陽瓷器山窯址的發(fā)掘,從窯址角度揭示了三朝民窯的若干生產(chǎn)情況,瓷器山窯址尤為重要,其生產(chǎn)時間正集中在所謂的“空白期”,由于該窯址沒有晚期生產(chǎn)性活動對早期地層、遺跡的破壞,所以比較完整的保留了三朝民窯生產(chǎn)的信息。此次落馬橋窯址發(fā)掘的重要性在于:首先它是核心生產(chǎn)區(qū)的一處窯址,能夠代表三朝瓷業(yè)生產(chǎn)的基本情況;其次是清理的連續(xù)堆積的地層,使我們能夠看到景德鎮(zhèn)民窯在明早期的發(fā)展變化,以及三朝民窯瓷器在明代早中期窯業(yè)生產(chǎn)中所處的地位。如前所述,洪武至宣德時期,景德鎮(zhèn)民窯以生產(chǎn)白瓷為主,生產(chǎn)規(guī)模有限,產(chǎn)品種類單一;三朝時期青花瓷器大量出現(xiàn),標志著一個以技術(shù)含量更高,產(chǎn)品更加具有藝術(shù)性的青花瓷器生產(chǎn)為主的民窯生產(chǎn)體系已經(jīng)建立,景德鎮(zhèn)制瓷業(yè)在總體上步入了發(fā)展的階段。

考古工作證明,明代早期,除了以落馬橋為代表的鎮(zhèn)區(qū)窯場大量燒造瓷器外,東郊的湖田、東北郊的瑤里及西南郊的麗陽地區(qū)也在生產(chǎn)瓷器,但幾處窯區(qū)在生產(chǎn)能力、窯業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量及銷售市場等方面的表現(xiàn)不同。湖田是傳統(tǒng)的瓷器產(chǎn)區(qū),窯業(yè)生產(chǎn)始于五代,宋元時期達到高峰,至明代繼續(xù)生產(chǎn),但此時的生產(chǎn)中心已轉(zhuǎn)向鎮(zhèn)區(qū),湖田窯則降為從屬窯區(qū)。東北郊的瑤里依托豐富便利的瓷土資源,在明代早期也有小規(guī)模的瓷業(yè)生產(chǎn),但產(chǎn)品質(zhì)量差、種類單一,特別是裝燒方式上,大量使用其它生產(chǎn)區(qū)所摒棄的澀圈疊燒法,決定其產(chǎn)品的市場定位應主要是供當?shù)丶爸苓吤癖娛褂谩N髂辖嫉柠愱柺墙陙斫?jīng)考古發(fā)現(xiàn)的一處重要的瓷器生產(chǎn)地,但生產(chǎn)時間較短,規(guī)模有限。對比上述幾處窯場的產(chǎn)品質(zhì)量,與《江西通志》所說的“瓷器,浮梁出。景德鎮(zhèn)最佳,湖田市次之,麻倉洞(今瑤里)為下” [27]的情況高度吻合,即在產(chǎn)品質(zhì)量上,景德鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)最佳,湖田次之,瑤里最差。整體看,落馬橋窯場在三朝時期表現(xiàn)出規(guī)模大、種類豐富、產(chǎn)品質(zhì)量好等特點。目前,國內(nèi)外遺址、遺跡出土及傳世的大量三朝瓷器應主要是以落馬橋為代表的鎮(zhèn)區(qū)窯場的產(chǎn)品。

本期也發(fā)現(xiàn)了少量的仿龍泉青釉瓷片,有內(nèi)外均施青釉和外施青釉內(nèi)繪青花(《簡報》圖二三:10、二九)兩種。結(jié)合麗陽瓷器山窯址發(fā)現(xiàn)的一些同時期仿龍泉青釉的瓷器,可見此時的龍泉瓷器生產(chǎn)仍具有一定的影響力。但從國內(nèi)外遺址出土這一時期景德鎮(zhèn)與龍泉瓷器的數(shù)量來看,景德鎮(zhèn)窯已完成了對龍泉窯的反超,至明代中期更具有壓倒性的優(yōu)勢,二者的生產(chǎn)和貿(mào)易地位徹底改變。

2. 成化至嘉靖初期

第三期代表了成化至嘉靖初期(1465年至16世紀20年代初)的遺存。出土遺物不及上一期豐富。以青花瓷為主,另有白釉、青釉瓷等。以T15~T23的第③b層為例,統(tǒng)計的2605件(片)遺物中,青花瓷有1868件(片),占總數(shù)的71.7%,白釉瓷有562件(片),占總數(shù)的21.6%,青釉瓷占2.5%,青花釉里紅瓷占1.9%,紅綠彩瓷占1%,另有少量醬釉、紫金釉、藍釉白花瓷等,匣缽、墊餅、火照等窯具,筒瓦、板瓦等建筑構(gòu)件。

這一時期器類不及前一期豐富,以青花瓷為例,共有13類48種型式。以碗(圖一三:1、2、5、7,一二、一四)、盤(圖一三:3、4,一五)為主,另有碟、杯、高足杯、壺、盒、爐、研缽、罐蓋、盒蓋、壺蓋、硯滴等。碗類器中供碗、馬蹄形碗(《簡報》圖三三:8,三四)是新出現(xiàn)的造型,顯著的特點是前一期少見的折沿碗此期開始較多地出現(xiàn)(《簡報》圖三三:6、三五)。盤類器物中折沿盤繼前一期之后繼續(xù)流行(《簡報》圖三三:1、2,三八、三九),新出現(xiàn)一種內(nèi)底貼塑魚紋的敞口隱圈足小盤(《簡報》圖三三:3、三七)。杯類器物中,馬蹄形小杯開始出現(xiàn)(圖一三:6),胎體輕薄。這個時期瓷器的總體特征是,白胎較細,胎體輕薄的器物數(shù)量增多。釉色多偏灰,縮釉點較多。青花發(fā)色不及前一階段深沉,多較淡雅。紋飾多見雙獅戲球、犀牛望月、人物紋、花卉紋等,人物紋在前一期多見于罐、梅瓶等大件器物之上,而本期在盤類器物上也較多地出現(xiàn)。本期部分瓷器底部開始書寫款識,如本次發(fā)掘出土的“甲辰年造”(成化二十年,1484年)款青花盤,有的白釉瓷器殘片底部還見有青花方款。裝燒方法仍以匣缽單燒為主,除標準漏斗形匣缽外,還有一類直口、斜直腹,近似缽形的匣缽(《簡報》四〇:2)。

圖一二 青花碗(T14①1b∶303)

圖一三 成化至嘉靖初期瓷器:1、2、5、7. 青花碗(T13采:334、T22H2:304、T14②b:301、T10④:313)3. 青花盤(T22H2:316)4. 白釉盤(T2F6②:5)6. 白釉杯(T21J1:304)(均為1/4)

圖一四 青花碗(T22H2∶306)

圖一五 青花盤(T10④∶6)

這一時期青花瓷在器物群中所占比例與上一階段持平,但青花瓷生產(chǎn)的對外影響卻不斷擴大。2018年,在浙江開化龍?zhí)拱l(fā)掘了一處明中期生產(chǎn)青花瓷的窯址,是目前已探明的浙江地區(qū)最早的青花瓷窯址。出土青花瓷與本期瓷器的形制、紋樣相近[28],表明開化窯的青花瓷生產(chǎn)應是受到景德鎮(zhèn)的直接影響。該窯址位于浙江的西部,地理位置上也臨近江西。從目前浙江地區(qū)考古調(diào)查已發(fā)現(xiàn)的31處青花窯址的分布情況來看,主要分布于與江西、福建交界的地區(qū)[29],表明隨著龍泉窯的衰落,明朝境內(nèi)對青花瓷的需求在迅速增加。再晚一個階段的萬歷時期及以后,青花瓷的生產(chǎn)開始集中出現(xiàn)在閩南的漳州和德化地區(qū),說明景德鎮(zhèn)生產(chǎn)規(guī)模的擴大也無法滿足海外日趨高漲的青花瓷需求。

明代中期是景德鎮(zhèn)瓷器通過海路外銷的一個高峰時期,從東亞到非洲,這一時期發(fā)現(xiàn)的中國瓷器都呈現(xiàn)出快速增長的狀態(tài),并以民窯青花瓷為主[30]。然而,落馬橋窯址的生產(chǎn)規(guī)模卻在此期表現(xiàn)得略為低落,與外銷規(guī)模的擴大并不匹配。這種現(xiàn)象可以從兩方面考慮:第一,說明此處在明代中期可能不是鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)最重要的生產(chǎn)窯場;第二,可能與鎮(zhèn)區(qū)窯場的進一步擴大有關(guān)。2006年北京大學等單位發(fā)掘的觀音閣窯址,正好處于“十三里窯場”的最北端,明確的窯業(yè)生產(chǎn)始于明代中期。在與觀音閣一江之隔的旸府山窯址,調(diào)查采集了較多的瓷器標本,年代也集中在明代中期[31]。而且鎮(zhèn)區(qū)北部的窯場在明代后期生產(chǎn)規(guī)模進一步擴大,生產(chǎn)了帶“海不揚波”和“天文年造”款的明確用于外銷的產(chǎn)品,還生產(chǎn)了專門用于外銷的克拉克瓷[32]。由此可見,明代中期鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)窯場的擴大在一定程度上可能使得單一窯場的瓷器生產(chǎn)壓力減弱,數(shù)量減少。

在本次發(fā)掘區(qū)的西側(cè)發(fā)現(xiàn)的一系列明清時期的生產(chǎn)性遺跡,反映了該區(qū)域從元至明清時期作為不同功能區(qū)的變遷。在發(fā)掘區(qū)西側(cè)的南部、中部偏東、北部分別發(fā)現(xiàn)了元代晚期的高等級建筑遺址F12、F13、F16,這些元代建筑遺跡在發(fā)掘區(qū)西側(cè)的范圍內(nèi)相連成片,可見該區(qū)域在元代不是作為生產(chǎn)性單元使用的。結(jié)合F12內(nèi)出土瓷片普遍質(zhì)量高,釉色清亮,拼合程度高,鮮有變形或匣缽粘連的標本,且出土有帶五爪龍紋圖案的卵白釉瓷和青花瓷,推測該區(qū)域在元代可能是倉儲或管理區(qū)[33]。元末明初,建筑遭到破壞,被窯業(yè)堆積所覆蓋,及至明代中期在西側(cè)的中部出現(xiàn)了窯爐,明代中、晚期至清代中、晚期在其北部又分布有料池、轆轤坑、釉缸等生產(chǎn)性設(shè)備,表明明清時期發(fā)掘區(qū)的西側(cè)成為兼有成型和燒成功能的生產(chǎn)區(qū)。

(三)明代民窯生產(chǎn)的高峰期(嘉靖早期至崇禎)

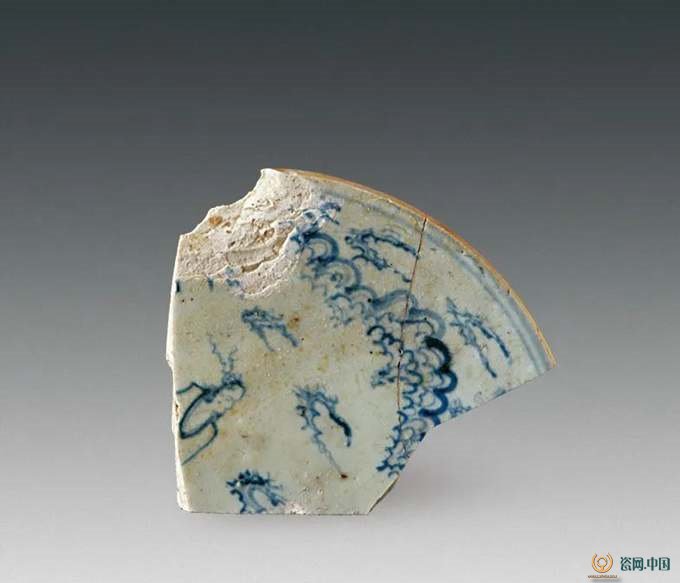

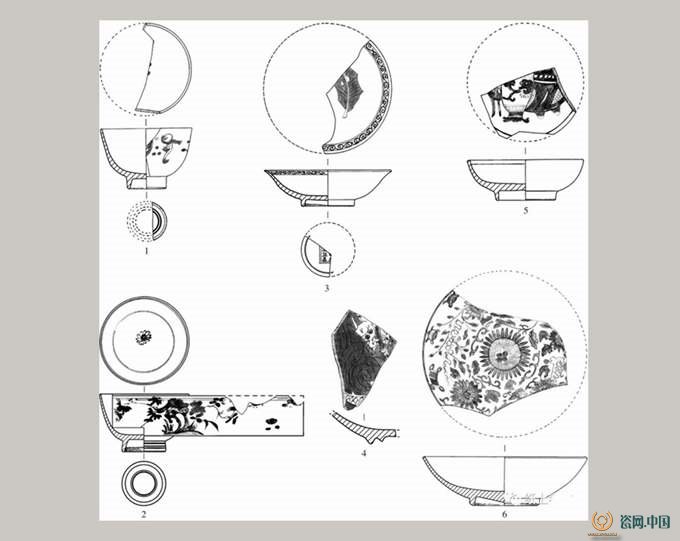

第四期代表了嘉靖早期至崇禎(16世紀20年代末至1644年)時期。出土遺物非常豐富,以青花和白瓷為主,顯著的變化是彩釉瓷和彩繪瓷較前期更多的出現(xiàn),有藍釉、紫金釉、紅彩、紅綠彩、五彩瓷等,新出現(xiàn)黃釉瓷及其半成品,另有少量的克拉克瓷。以典型地層單位T25②c層為例,統(tǒng)計出土的3191件(片)遺物中,青花瓷有2184件(片),占總數(shù)的68.4%,白釉瓷有869件(片),占總數(shù)的27.2%,釉瓷半成品有112件(片),占總數(shù)的3.5%,另有少量的藍釉、紫金釉、醬釉、黃釉、斗彩等瓷及墊餅、板瓦、試照,總計不足1%。

本期器類、型式較前一期極大的豐富,以青花為例,共有20類139種型式,是器形較豐富的正統(tǒng)至天順時期的近兩倍。器類以碗(圖一七:1、6,一六)、盤(圖一七:4、一八、一九)、碟、杯(圖一七:2、8)為主,另有高足杯、瓶、壺、盒、爐(圖一七:3)、罐、缽、研缽、研磨棒、罐蓋、盒蓋、壺蓋、器座、燈盞、硯臺、缸。克拉克瓷的器類為碗和盤。本期還出土了一些重要的制瓷工具,如母范(封二:2;圖一七:7)。碗的造型變得更加多樣化,其中一種淺腹碗十分具有時代特征,又可細分為兩大型:一種腹較曲,圈足稍高,足底施釉或無釉(《簡報》圖四一:2);另一種腹較斜,足矮,多呈玉環(huán)底。各種造型的小杯也十分流行,圈足多較小,其中一種深腹、腹壁較直的小杯時代特征顯著(圖一七:8),裝飾技法多樣,以青花為例,同類器物可見三種裝飾,一為純白描,一為純混水(近沒骨畫法)(圖一六),一為常見的青花勾線再混水。產(chǎn)品有精、粗兩大類,精者甚精,粗者甚粗,質(zhì)量迥異。白胎多細膩堅致,白釉多光潔潤亮,圈足多較矮,足底常見明顯的跳刀痕,愈晚表現(xiàn)的愈明顯。裝飾題材大增,人物、動物、花卉、詩文、吉語款等每類題材下的種類都十分豐富。青花發(fā)色整體略偏灰,一些標本明顯具有發(fā)藍紫色的回青料效果。足底書款器大量出現(xiàn)。

圖一六 青花碗(T21C11∶332)

圖一七 嘉靖早期至崇禎時期瓷器及制瓷工具:1、6. 青花碗(T18②b:305、T29②a:399)2、8. 青花杯(T21C11:16、T22H2:320)3. 素胎爐(T2C4①:5)4. 青花盤(T17H1:304)5. 黃釉瓷半成品杯(T25②c:301)7. 母范(T25H1:2)(1、3為1/5,2為1/2,4、6為1/4,余為1/3)

圖一八 青花盤(T27H1∶304)

圖一九 青花盤(T27H1∶300)

晚明時期的“官搭民燒”為學術(shù)界普遍關(guān)注。2007年景德鎮(zhèn)觀音閣窯址考古發(fā)掘出土了“□□嘉□□制”款白釉大盤和青花五爪龍紋碗殘片,提供了有關(guān)“官搭民燒”的實物資料[34]。此次落馬橋窯址發(fā)掘有更重要的發(fā)現(xiàn),首次出土了“官搭民燒”的黃釉瓷半成品,數(shù)量較多,質(zhì)量高,皆有款識,對于深入研究“官搭民燒”瓷器種類、特征、內(nèi)涵等問題意義重大。出土半成品總計152件(片),器類有碗、盤、杯(圖二〇)三種,器底皆已書款施釉,高溫成瓷,器身素胎,留待施彩釉后二次燒成。款識有“大明嘉靖年制”(《簡報》圖四一:7、四六)、“嘉靖年制”(圖二〇)、“大明成化年制”(圖一七:5)三種,落款方式有標準的雙行六字楷書款和錢幣式四字款兩種。根據(jù)本期地層出土的 “大明嘉靖年制”款黃釉盤、“嘉靖年制”款黃釉碗(《簡報》圖四五)殘片,可知這些半成品應是黃釉瓷的半成品。這些瓷器殘片器形周正,胎質(zhì)非常細膩,且有油質(zhì)感,白釉瑩潤光亮,利坯、施釉一絲不茍,青花發(fā)色正藍,與普通民窯器差異明顯。尤其是工整的“大明嘉靖年制”雙行六字款,與御窯廠遺址出土的嘉靖官款器物非常相近。據(jù)個別器物局部有黏渣、落沙、縮釉、塌底、生燒、火石紅的現(xiàn)象,有的青花發(fā)色不正,加之這些器物分別出土于有一定距離的數(shù)個探方,表明它們不是從外面帶來的,應是在本區(qū)域內(nèi)燒造的。這批精致的彩瓷半成品的發(fā)現(xiàn),反映了明代后期以落馬橋為代表的民間窯場已具有很高的瓷器生產(chǎn)水平。按《江西大志》載:“舊規(guī),本廠凡遇部限瓷器,照常燒造,不預散窯。惟欽限瓷器數(shù)多限逼, 一并湊辦不及,則分派散窯, 擇其堪用者湊解, 固一時之權(quán)法也”[35]。這些高質(zhì)量的嘉靖黃釉半成品在民窯窯場燒造,表明御器廠周邊的“官搭民燒”窯戶除了能為宮廷燒造青花瓷,也兼燒顏色釉瓷器。半成品與成品同時發(fā)現(xiàn),表明落馬橋窯場承擔了御用瓷器從成型到燒成的完整工序。

圖二〇 黃釉瓷半成品杯(T25②C∶33)

(四)清代民窯生產(chǎn)的恢復、發(fā)展期(順治至雍正)

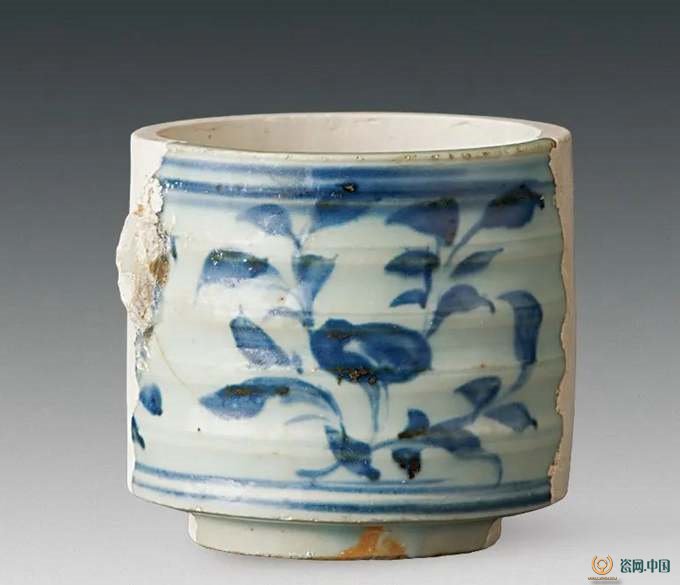

第五期代表了順治到雍正時期(1644~1735年)的遺存。本期出土瓷器仍以青花、白釉瓷為主,另有外紫金釉內(nèi)青花、外青釉內(nèi)青花瓷等。以典型地層T27②c層為例,統(tǒng)計出土的774件(片)遺物中,青花瓷占84.5%,白釉瓷占13.7%,另有少量的外青釉內(nèi)青花、紅綠彩、藍釉瓷等。

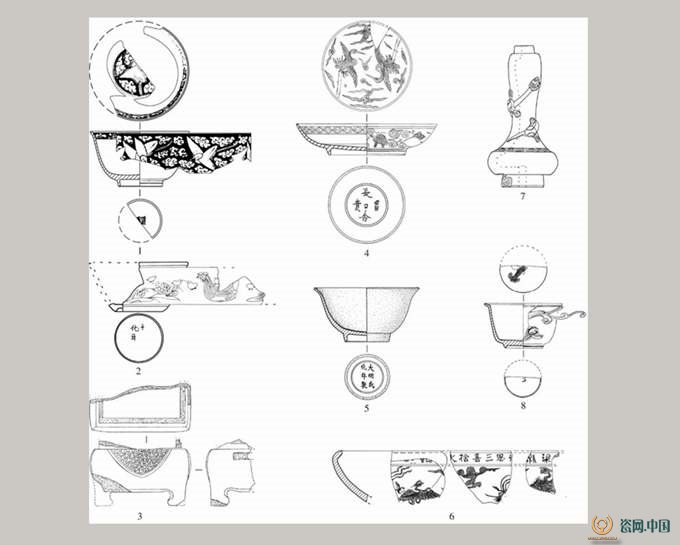

出土器類不及上一期豐富,以青花瓷為例,共計13類53種型式。以碗、盤(圖二一:3~6、二二)、杯(圖二一:1、2,二三)為主,另有碟、盒、罐、盞托、罐蓋、盒蓋、燈盞、燭臺、硯臺、筆筒等。碗類器物的圈足多較高,其中有一類大侈口深腹曲腹圈足碗具有典型的時代特征,紋飾為龍鳳紋(《簡報》圖四九:2、五〇)。盤類器物中多見俗稱“一葉盤”的敞口淺腹盤(圖二一:3),既有在葉片旁題字的,也有將字題于葉片之上的,形成藍底白字的裝飾效果。杯類器物中流行一類大圈足的杯,形似缸。白胎多細膩堅致,修坯規(guī)整。白釉泛青或泛灰,口沿有的施醬釉一周。青花發(fā)色青翠,繪畫多采用混水技法。底部多見花押款或方款。

圖二一 順治至雍正時期瓷器:1、2. 青花杯(T1擴③a:319、T1擴③a:305)3~6. 青花盤(T29①:306、T1擴③a:306、T27②c∶303、T27②c∶1)(2、6為1/4,余為1/3)

圖二二 青花盤(T27②c∶1)

圖二三 青花杯(T1 擴③a∶319)

由于清代地層埋藏較淺,受到現(xiàn)代建筑的大面積破壞,導致發(fā)掘區(qū)內(nèi)原生地層堆積比明代少,但在T2中發(fā)現(xiàn)了連續(xù)堆積的清代地層,并發(fā)現(xiàn)了較豐富的清代遺跡,出土了較多的遺物。在該探方發(fā)現(xiàn)了豐富的生產(chǎn)性遺跡,有作坊、儲料池、釉缸、轆轤坑等,這些遺跡的年代從明代中、晚期至清末相延不斷,表明這一區(qū)域在明清時期是重要的成型區(qū),結(jié)合相鄰探方T25發(fā)現(xiàn)的窯爐,對于了解不同時期作坊布局、功能區(qū)劃分和制瓷遺跡的結(jié)構(gòu)等方面意義重大。此外,在T2清理的清代最早期地層第④a層中,出土有“康熙通寶”及較多的明確是康熙時期的遺物,如被稱為“巴達維亞瓷”的外紫金釉內(nèi)青花瓷器(《簡報》圖五三、五四),可證明該地層為康熙時期的地層。而年代更早的順治時期地層在其他地點僅有零星分布,出土遺物較少,可知落馬橋一帶清代窯業(yè)的生產(chǎn)主要復興于康熙年間及其之后。

(五)清代民窯生產(chǎn)的發(fā)展期(乾隆至道光)

第六期代表了乾隆至道光時期(1736~1850年)的遺存。出土遺物比前一期明顯豐富。除青花和白瓷外,顯著的變化是粉青色的青釉瓷較多的出現(xiàn),另有一定數(shù)量的粉彩瓷。以典型地層T2擴③b層為例,統(tǒng)計出土的4141件(片)遺物中,青花瓷有3754片,占總數(shù)的90.6%,白釉瓷占2.2%,青釉瓷占1.3%,另有少量的醬釉、藍釉、釉上彩等瓷片,墊餅、匣缽、試照等窯具,拍子、擂錘、擂缽等工具,軸頂帽、蕩箍等陶車部件。

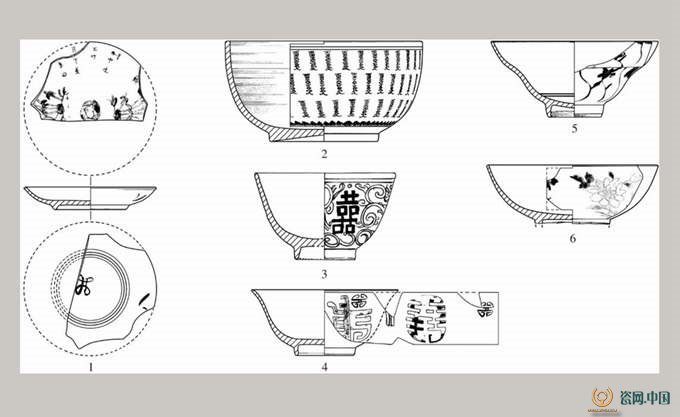

本期出土器類也更為豐富,以青花瓷為例,共計17類79種型式。以碗(圖二四:1、二五)、盤(圖二四:2、3、5、6,二六)、碟、杯(圖二四:4)、罐為主,另有盒、盒蓋、罐、罐蓋、燈盞、燭臺、筆筒、筆插、虎子、權(quán)、人物雕塑、界標器等。青釉瓷釉色泛粉青色,釉面光潤,質(zhì)量很高,器類主要為碗(《簡報》圖五八)、盤(圖二七)、杯三種,底部均有方款,多為仿篆書,字形多不完整。個別底款可辨“嘉慶”、“道光”(圖二四:5)等字樣,可知這些青釉瓷器應是在嘉慶至道光時期燒造的。

圖二四 乾隆至道光時期瓷器:1. 青花碗(T2擴③b:42)2、3、5、6. 青花盤(T1擴②b∶319、T26②:314、T2H2:67、T13①b:302)4. 青花杯(T2③b:316)(均為1/4)

圖二五 青花碗(T20③a∶302)

圖二六 青花盤(T25②b∶1)

圖二七 青釉盤(T25①∶331)

這一時期瓷器的胎體多細膩堅致,釉面光潔潤亮。花卉紋最為流行,其余常見紋飾有變形“壽”字紋、靈芝紋、龍紋、山水、蝙蝠和“壽”字組成的福壽紋等。一類纏枝花卉紋十分有特點,纏枝卷曲,花葉舒展,花蕊尖凸,白描裝飾(圖二五),有的花間飾雙“喜”字紋,花頭上繪蝙蝠紋。裝飾手法多樣,有的內(nèi)外壁均有裝飾;有的外壁有裝飾,內(nèi)壁素面無紋;有的為外青釉內(nèi)青花裝飾(《簡報》五八)。但裝飾題材較為單一,常見同一紋樣在不同器類、不同造型的瓷器上頻繁地使用。款識流行方款、花押款、四花款等。

本期遺物的主要收獲是發(fā)現(xiàn)了數(shù)量較多的試照,按類別可分為試泥照、試釉照(圖二八)、試料照,按形制有碗形、盤形、杯形、磚角形、錐體形等,多帶有月日、人名、店名、產(chǎn)地、性質(zhì)(試泥土、試料、??、果),如“試泥土十一月初三日”“四月四日萬羙??”,重要的是有一些試土塊上寫“高岺舊”“高岺中”(封三:1、3),這為研究清代中后期高嶺土的成份變化和瓷器生產(chǎn)體制提供了重要的實物資料。

圖二八 試釉照(T3 擴③b∶315)

(六)清代民窯生產(chǎn)的衰落期(咸豐至宣統(tǒng))

第七期代表了咸豐至宣統(tǒng)時期(1851~1911年)的遺存。此期的地層受到現(xiàn)代建筑的大面積破壞,受擾動的也較多,原生的地層有限,主要為同治及其之后的地層。通過排除早期產(chǎn)品的干擾因素,可以看到本期產(chǎn)品數(shù)量、種類、型式、裝飾題材不及前一期豐富。產(chǎn)品仍以青花、白釉瓷為主,另見紫金釉、醬釉(圖二九)、粉彩(圖三一:1、4、6,三二)、五彩、紅彩描金瓷等,但數(shù)量很少。

圖二九 醬釉燭臺(T2②b∶11)

圖三一 咸豐至宣統(tǒng)時期瓷器:1. 粉彩盤(T1擴②a:316)2. 青花缽(T10①∶333)3. 青花杯(T2③:309)4、6. 粉彩碗(T25擴②a:340、T2②b:408)5. 青花碗(T2②b:303)(3為1/2,余為1/4)

圖三二 粉彩盤(T30②a∶318)

器類有碗(圖三一:5)、盤、碟、杯(圖三一:3)、瓶、壺、盒、罐、爐、缽(圖三一:2)、勺、燭臺(圖三〇)、瓷塑等。靈芝紋、纏枝花卉紋繼續(xù)流行,同一種紋飾常見于碗、杯、瓶、罐等多種器類上。蝙蝠紋、雙“喜”字(圖三一:3)、魚紋等也較多見。本期地層也出土了不少試照,造型、銘文與上一期相似。

圖三〇 青花燭臺(T12D2∶301)

三、結(jié)語

景德鎮(zhèn)落馬橋窯址明清遺存的發(fā)掘獲取了從明初至清末的連續(xù)地層堆積資料。通過上述分析,可以得到如下認識。

首先,經(jīng)歷了元代后期的動亂,落馬橋窯場在明初的發(fā)展較為緩慢,生產(chǎn)規(guī)模較小,產(chǎn)品以白瓷為主,種類較單一。從正統(tǒng)年間開始,青花瓷器成為了主要的產(chǎn)品,標志著從該期開始,一個以技術(shù)含量更高、產(chǎn)品更具藝術(shù)性的青花瓷器生產(chǎn)為主的民窯生產(chǎn)體系已建立,景德鎮(zhèn)制瓷業(yè)在總體上步入了發(fā)展的階段,在與龍泉窯的競爭中勝出。自此至清末,青花瓷一直是落馬橋窯場的核心產(chǎn)品。成化以后,落馬橋窯場持續(xù)發(fā)展,嘉靖、萬歷時期臻至鼎盛,瓷器數(shù)量、種類、裝飾十分豐富。除一般的民窯瓷器外,這一時期也生產(chǎn)了少量的克拉克瓷。尤為重要的是,落馬橋窯場生產(chǎn)了高質(zhì)量的“官搭民燒”黃釉瓷,表明作為靠近“十三里”窯場南端的一處窯場,落馬橋也承擔了非常重要的“官搭民燒”任務。

其次,本次發(fā)掘出土的清初至雍正時期的遺物數(shù)量較為有限,與海內(nèi)外出土、傳世的大量屬于這一時期的民窯瓷器不相匹配。這表明,落馬橋在這一時期的生產(chǎn)規(guī)模不大,并非最重要的民窯生產(chǎn)地。這種情況在隨后發(fā)生改變,落馬橋出土乾隆至嘉慶時期的遺物顯著增多,遺跡十分豐富,是該窯場的最后興盛階段。大型作坊遺跡T2F5即屬于此期,作坊內(nèi)發(fā)現(xiàn)有轆轤坑、澄泥池、釉缸、灰坑等遺跡,可以區(qū)分出備料區(qū)、成型區(qū)、施釉區(qū)。本期的主要收獲是發(fā)現(xiàn)了較多的試泥照、試釉照、試料照。咸豐以降,落馬橋窯場進入衰落期,產(chǎn)品趨于單一。同一紋飾重復出現(xiàn)在不同器類、造型的瓷器上,即是例證。如這一時期流行的靈芝紋、纏枝花紋,在碗、盤、碟、杯、盆、燭臺等器物上均可以見到。

第三,通過落馬橋窯址出土的實物資料,反映出明代早、晚期,即官窯瓷器生產(chǎn)的初創(chuàng)與衰落階段,官窯、民窯之間發(fā)生了較多的聯(lián)系。明初洪武時期,官窯生產(chǎn)地點和造作系統(tǒng)尚未確立,以落馬橋為代表的民窯場一定程度上承擔了瓷器、建筑材料等官用陶瓷的生產(chǎn)。從嘉靖時期開始,御器廠的瓷器生產(chǎn)表現(xiàn)出衰落的跡象,生產(chǎn)規(guī)模逐漸萎縮,很大程度上需依靠民窯的力量完成御用瓷器的燒造任務,從此次發(fā)掘出土的數(shù)量可觀的官款黃釉瓷半成品可見一斑。

這些收獲為進一步研究景德鎮(zhèn)民窯業(yè)發(fā)展的階段性,窯場內(nèi)的建筑構(gòu)造、布局、功能分區(qū)等提供了重要線索。