廣州西村窯青白釉刻花盤(北宋)

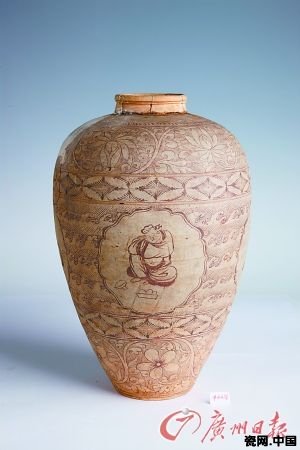

佛山瀾石褐彩人物梅瓶(宋)

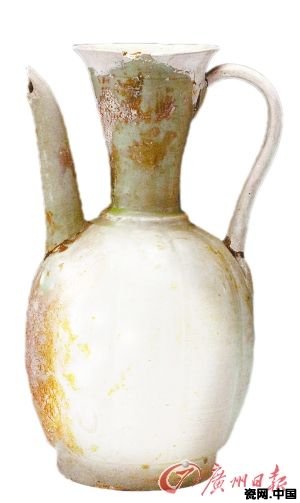

筆架山窯青白釉鯉魚形壺(宋)

廣東是產(chǎn)瓷大省,但今天似乎并不以瓷名世,這或許多少與人們習(xí)慣于將“陶瓷”與日用的盤碗罐盤之類器物聯(lián)系起來,忽略了建材瓷、特種瓷等用量更大、用途更廣的陶瓷品種有關(guān)。

歷史上的廣東陶瓷,得海上絲綢之路之便,長期是外貿(mào)出口的大宗商品,行銷世界。據(jù)估計,明清時期中國出口到西方的瓷器總數(shù)量約1.5億件,廣東陶瓷占了很重要的一部分。在巨大的市場需求面前,廣東的陶瓷生產(chǎn)窯口由北至南,由西至東,遍布全省。目前已發(fā)現(xiàn)的廣東窯址分布在數(shù)十個縣市范圍內(nèi),數(shù)量達(dá)數(shù)百處之多,其中不乏具有標(biāo)志意義的著名窯址,如廣州西村窯。

戰(zhàn)國:廣東陶瓷業(yè)第一次大飛躍

廣東地區(qū)陶瓷考古始于1952年。在1956年至1962年的文物大普查中,發(fā)現(xiàn)了大量的古窯址,其中有不少是唐、宋時期的陶瓷窯址。首先發(fā)現(xiàn)了廣州西村窯,隨后是潮汕地區(qū)的唐宋窯群、佛山專區(qū)的多處唐宋古窯址。1958年發(fā)掘潮安北郊北堤頭、窯上埠兩座唐代饅頭古窯,出土數(shù)量眾多的窯具和瓷器。1961年發(fā)掘新會唐宋時期的官沖窯,清理饅頭殘窯一座,出土刻有北宋“政和二年”(1112)銘文的瓷片。1973年調(diào)查封開縣都苗宋代窯址。1976年清理惠州北宋長條斜坡階級窯址。同年,調(diào)查了廣東石灣大帽崗、奇石村的饅頭窯及龍窯窯爐。

曾廣億、宋良壁在《中國陶瓷·廣東陶瓷》中指出,戰(zhàn)國時代,廣東隨著窯灶的革新(出現(xiàn)了龍窯),工具的改革(出現(xiàn)了鐵斧和青銅刻刀),陶器造型種類繁多,紋飾更是豐富多樣,而且出現(xiàn)了多種精美的陶塑模型,處于第一次陶瓷飛躍發(fā)展的階段。如增城西瓜嶺和始興白石坪戰(zhàn)國窯址出土的陶器就很有代表性,“增城西瓜嶺戰(zhàn)國窯址是一項重要發(fā)現(xiàn)。該窯平面為長方形……殘長9.8米,殘高1.54米,窯室寬1.4米,窯壁系用耐火土板筑分層夯打而成,這是我國迄今發(fā)現(xiàn)最早的龍窯之一。這種平焰式龍窯,比上述西周升焰式圓穴窯又進(jìn)了一步,這是廣東窯爐歷史上的一次重大改革。從發(fā)掘材料來看,這座窯原來是建于斜坡地面的,說明當(dāng)時窯爐已開始出現(xiàn)于地面,是廣東陶瓷大發(fā)展的前奏。值得注意的是,從出土物來看,該窯在燒陶技術(shù)上的最大變化,是在還原氣氛中燒成(廣東戰(zhàn)國以前燒陶一般均系在氧化氣氛中燒成),對于戰(zhàn)國以后廣東陶器的工藝技術(shù),產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響”。

吳、晉、南朝和隋、唐、五代,廣東的制陶工藝技術(shù),又有了新的突破。各地的陶窯在漢代釉陶的基礎(chǔ)上,已轉(zhuǎn)向主要燒制釉色晶瑩的青釉陶器。

唐代流行饅頭窯

曾廣億、宋良壁指出,唐代廣東主要流行饅頭窯,這種窯型是受北方饅頭窯的影響發(fā)展而來的。已發(fā)掘的潮州北堤頭唐代饅頭窯即為此類。由窯門進(jìn)入為火膛,接著是窯室,后壁垂直,橫剖面作半圓形,下端有三個長方形的煙門,其后是三個長方形的煙道。該窯的特點是窯門、火膛后壁與窯后壁均采用灰色耐火磚砌成,其余部分采用耐火土夯筑。另一種半橢圓形饅頭窯,結(jié)構(gòu)也大致相同,但整座窯均系用耐火土夯筑而成,極為堅硬。這類窯爐在廣東梅縣水東、增城朱村、南海奇石、新會官沖和三水、郁南等地,也有發(fā)現(xiàn)。“這類半倒焰的饅頭窯,按理最高窯溫可燒至l300℃,在還原氣氛中可以燒成標(biāo)準(zhǔn)的瓷器。但從各地?zé)傻那嘤云鱽砜矗鸷蛞话慵s在900至l000℃左右,嚴(yán)格地說還是屬于釉陶,可見當(dāng)時在掌握饅頭窯的燒窯技術(shù)方面,尚未達(dá)到熟練的地步”。

北宋潮州窯青白釉瓜棱形執(zhí)壺

昔日西村窯 今成體育場

廣東不少窯址的崛起與海外市場的需求息息相關(guān)。北宋是廣東瓷業(yè)大規(guī)模盛燒時期,也是廣東歷史上第三次處于陶瓷飛躍發(fā)展的階段。當(dāng)時主要采用龍窯和階級窯燒瓷,規(guī)模很大,窯址分布很廣,在潮州、佛山、廣州、惠州、韶關(guān)、東莞、陽江等地均有發(fā)現(xiàn),露出地面的龍窯有上百座。已發(fā)掘的廣州西村窯、潮州筆架山窯和惠州東平的惠州窯,都是這一時期有代表性的北宋窯址,并稱為“廣東三大民窯”,其產(chǎn)品主要是以外銷為主。

筆架山潮州窯遺址位于潮州市東郊筆架山西麓,綿延2公里,窯址鱗次櫛比。1953~1986年間多次進(jìn)行調(diào)查和發(fā)掘,已清理10多座窯,2001年7月被列為國家重點文物保護(hù)單位。

西村窯在發(fā)掘的時候位于廣州市西村增埗河?xùn)|岸崗地上。從這里原本大小山崗高低起伏,屬于廣州市北面丘陵地的邊緣。當(dāng)時窯址區(qū)早已辟為耕田,地面僅遺留有由窯具和瓷片堆積而成的7米高的小山包,土稱“皇帝崗”,在皇帝崗西北約100米處還有3座小型的堆積,清理出不少北宋遺物。

但是現(xiàn)在這樣的情景都已經(jīng)不可見。如今的增埗河?xùn)|岸,成了西村水廠,與之隔水廠路相對,是西村工人體育場,不斷可見身背球包或雙肩包中插著球拍的愛好者來去。1956年,就是因為決定在此修建西村工人體育場,當(dāng)時的廣州市文物管理委員會的工作人員進(jìn)駐進(jìn)行搶救性發(fā)掘,才有了今天對西村窯的深入認(rèn)識。

在這一帶走走可以發(fā)現(xiàn),距古窯址所在處僅500米之遙,就有增埗河流注入珠江,往西與珠江上流的北江和西江兩條航道相通,往東可經(jīng)黃埔港出虎門入海。因此,生產(chǎn)所需的原料和燃料可從西江和北江水道運來,產(chǎn)品裝上海舶后沿著南海航線外運也十分便利。

西村窯燒制的器皿以碗、盤、碟、洗等日常生活用具為主,因產(chǎn)品主要銷往東南亞,適應(yīng)當(dāng)?shù)匦枰⌒捅⑵俊⒐薏簧佟N鞔甯G的產(chǎn)品在國內(nèi)很少流傳,近年來在我國西沙群島及東南亞地區(qū)都有出土,印度尼西亞、菲律賓等地還有不少西村窯的傳世品。